- -

- 100%

- +

In seiner Studie verpflichtete sich Hermann Brehmer der medizinischen Geographie. Dieses von der antiken Diätetik ausgehende Wissensgebiet bezeichnete er als «die Lehre von der Verbreitung der Krankheiten auf der Erdoberfläche».10 Verschiedene Vertreter der medizinischen Geographie suchten nach gesetzmässigen Zusammenhängen zwischen messbaren Variablen wie Erdkoordinaten, Höhe über Meer oder Lufttemperatur und der Verbreitung von Krankheiten. Sie orientierten sich an Ideen Alexander von Humboldts.11 Brehmer selbst errichtete ein Observatorium für meteorologische Beobachtungen, da Wind oder Feuchtigkeitsgehalt der Luft in seiner Sichtweise grossen Einfluss auf das Befinden der Lungenkranken hatten.12 Hinsichtlich der Therapie empfahlen Verfechter der medizinischen Geographie einen Ortswechsel in Gegenden mit einem der Gesundheit zuträglichen Klima.13 In jüngster Zeit interessierte sich die geografische Gesundheitsforschung für das Konzept der therapeutischen Landschaften, zu denen Wissenschaftler auch traditionelle «Gesundheitspflegelandschaften» wie Heilquellen, Berglandschaften oder Meeresluft zählen.14 Die medizinische Geographie weist Gemeinsamkeiten mit der Bioklimatologie auf. Dieses Wissensgebiet, das sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts formierte, integrierte die Erkenntnisse der geografischen Medizin und ist teilweise deckungsgleich mit ihr.15

Hermann Brehmer machte sich eine therapeutische Landschaft zunutze, von der er glaubte, dass sie frei von Tuberkulose sei. Er behandelte seine Patientinnen und Patienten in Görbersdorf, dem heute polnischen Sokolowsko, gelegen in einem Talkessel des zu den Sudeten gehörenden Waldenburger Berglands, auf 560 Meter über Meer. Ursprünglich hatte Brehmer Naturwissenschaften und Mathematik in Breslau studiert. Er war jedoch gezwungen, die Stadt zu verlassen, nachdem er sich an der revolutionären Bewegung von 1848 beteiligt hatte und vor der Justiz fliehen musste.16 Brehmer konnte seine Studien in Berlin fortsetzen, wandte sich aber der Medizin und der Erforschung der Tuberkulose zu. Er besuchte Veranstaltungen des bekannten Physiologen Johannes Müller (1801–1858). Seine Doktorarbeit schrieb er bei Johann Lukas Schönlein (1793–1864), der vorher für einige Jahre in Zürich Professor für klinische Medizin gewesen war und seit 1842 als Leibarzt des preussischen Königs Friedrich Wilhelm IV. wirkte. Schönlein setzte auf empirische, naturwissenschaftliche Methoden in der Medizin und hatte der Tuberkulose aufgrund der typischen Läsionen, der Tuberkel, 1839 ihren Namen gegeben.17 In seiner auf Latein verfassten Dissertation von 1853 stellte Brehmer die These auf, dass die Tuberkulose in frühen Stadien immer heilbar sei.18 Diese Aussage dürfte im Zusammenhang mit eigenen Erfahrungen gestanden haben: Brehmer soll nämlich in jungen Jahren selbst an Tuberkulose im Anfangsstadium erkrankt sein und sie überwunden haben.19 Bestätigt sah sich Brehmer durch Untersuchungen des Wiener Pathologen Carl von Rokitansky (1804–1878). Dieser hatte bei Sektionen festgestellt, dass 90 Prozent der nicht an Tuberkulose verstorbenen Menschen verheilte tuberkulöse Herde aufwiesen. Die tuberkulöse Lungenphthise sei zweifellos heilbar, folgerte der namhafte Pathologe 1844. Er widersprach damit der älteren Auffassung der Pariser Schule, welche die Krankheit als unheilbar erklärt hatte.20

Nach seinem Staatsexamen arbeitete Brehmer zunächst als zweiter Arzt in der Kaltwasserheilanstalt der mit ihm befreundeten Hydrotherapeutin Marie von Colomb (1808–1868) in Görbersdorf, das damals noch eine kleine, ärmliche Siedlung mit 340 Einwohnern, hauptsächlich Webern und Bauern, war.21 Brehmer erwarb die Einrichtung 1854. Er führte sie zunächst als Kaltwasserheilanstalt weiter und behandelte Patienten mit verschiedenen Krankheiten.22 Erst 1859 erhielt er die Konzession zur Führung einer Heilanstalt für Lungenkranke.23 1862 oder 1863 konnte Brehmer schliesslich einen Neubau mit 40 Zimmern und Gesellschaftsräumen eröffnen: die erste nur für Lungenkranke gebaute Heilanstalt.24 Bei seiner auf diätetischen Prinzipien beruhenden Behandlung der Lungenkranken setzte Brehmer auf Methoden der Hydrotherapie, wie sie bereits Marie von Colomb angewandt hatte. Von Colomb hatte sich mehrere Jahre als Patientin und Assistentin beim bekannten Naturheiler und Kaltwassertherapeuten Vinzenz Priessnitz (1799–1851) aufgehalten.25 Auch Brehmer hatte dessen Behandlungsmethode während eines Ferienaufenthalts kennengelernt.26 Brehmer kodifizierte in der Folge eine Methode zur Behandlung der Tuberkulose, zu der kalte Abreibungen, Wannenbäder oder eine «Walddusche» gehörten, bei der eiskaltes Wasser aus fünf Meter Höhe auf die Patienten fiel.27 Zudem empfahl er eine kräftige, nahrhafte Diät, den Konsum von Wein und von Milch mit Kognak zur besseren Verdauung. Die fettreiche Nahrung sollte gemäss Brehmer im Körper Wärme erzeugen, den Pulsschlag erhöhen und die Durchblutung fördern.28 Daneben setzte Brehmer auf ein bestimmtes Mass an Bewegung und Ruhe:

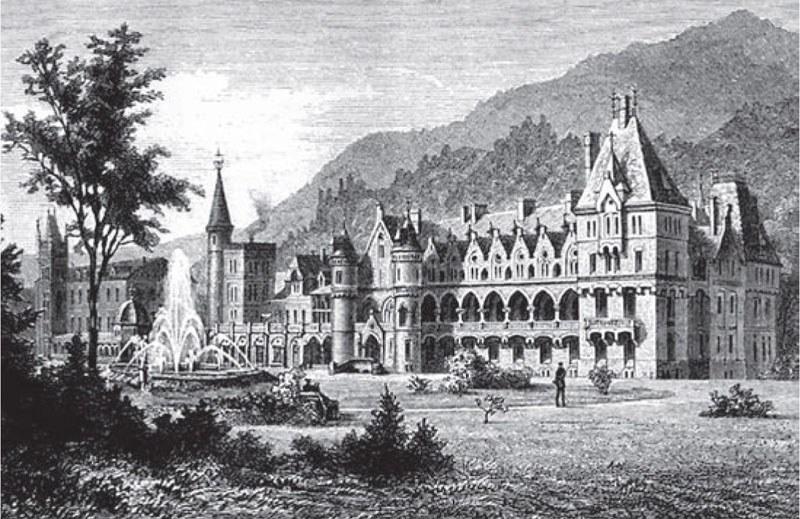

Neues Kurhaus Dr. Brehmer, erbaut um 1875.

Die Patienten hatten in der Parkanlage seiner Kuranstalt langsam bergauf zu gehen und sich auf den Bänken auszuruhen.29 Insbesondere förderte er den Aufenthalt in der frischen Luft: «Der Patient sollte eigentlich fortwährend im Freien sein», forderte Brehmer. Gemäss Brehmer war es überdies entscheidend, dass die Therapie unter dem wachsamen Auge eines Arztes stattfand, insbesondere weil Lungenschwindsüchtige zu «Exzessen» neigen würden.30 Die Patienten sollten durch eine «richtige» Lebensweise genesen und lernen, sich von gesundheitsschädigenden Einflüssen fernzuhalten.31 Hermann Brehmer avancierte so zum Pionier der sogenannten Anstalts- oder Sanatoriumsbehandlung der Lungentuberkulose, die auf die Kontrolle der Patienten durch einen verständigen Arzt innerhalb einer Heilanstalt setzte und während mehrerer Jahrzehnte die Standardtherapie der Tuberkulosebehandlung darstellte. Der Therapieversuch des englischen Arztes George Bodington von 1840, der auf ähnlichen Behandlungsgrundsätzen beruhte, blieb hingegen ohne direkte Nachahmer. Bodington war mit seinen Anschauungen auf Ablehnung gestossen und hatte resigniert.32

Zu Beginn fürchtete Brehmer, als Scharlatan bezeichnet zu werden, der die Heilung einer Krankheit versprach, die viele Ärzte als unheilbar betrachteten, wie er in der deutschen Ausgabe seiner Dissertation schrieb.33 1869 kritisierte er rückwirkend, dass nur schon «der Versuch, die Lungenschwindsucht zu behandeln oder gar zu heilen, mit dem Anathema [Kirchenbann, Ächtung] der Scharlatanerie gebrandmarkt» worden sei.34 Doch so allein, wie er es verschiedentlich darstellte, stand er mit seinen Ansichten in Medizin und Wissenschaft nicht: So wurde er direkt nach dem Erscheinen seiner Dissertation 1853 an die Leopoldina, die deutsche Akademie der Naturforscher, berufen.35 Zudem hatte Brehmer wie erwähnt äusserst prominente Lehrer und Mentoren. In seinen Erörterungen bezog er sich auf Erkenntnisse namhafter Mediziner wie des Pathologen Carl von Rokitansky, der bereits vor ihm die Heilbarkeit der Tuberkulose beschrieben hatte. In seinen Publikationen konnte er seine Heilmethode mit Verweis auf zeitgenössische medizinische Studien begründen. Dies überzeugte andere Ärzte: Der Hannoveraner Mediziner Carl Flügge sandte ab 1859 regelmässig Tuberkulosekranke zu Brehmer nach Görbersdorf. Als diese in einem offenbar gebesserten Zustand zurückkehrten, wurden weitere Ärzte auf Brehmers Angebot aufmerksam.36 Der Aufenthalt in Görbersdorf, der oft mehrere Monate dauerte, dürfte wohl eine kräftigende Wirkung auf Patienten gehabt haben, was zwar nicht zu einer Heilung, aber zu einer vorübergehenden Besserung geführt haben mochte. Dies lässt sich aus Brehmers eigener Statistik von 1869 ablesen, die seine Erfolge dokumentieren sollte: Gemäss dieser wurden von 958 behandelten Lungenschwindsüchtigen 20 Prozent «dauernd» geheilt, bei einer durchschnittlichen Kurdauer von knapp drei Monaten. Brehmer beschrieb beispielsweise den Fall eines 24-jährigen Landwirts, der sich 15 Monate in der Anstalt behandeln liess: Dieser sei als «relativ gesund» entlassen worden und lebe noch, was einen Erfolg darstellen würde.37 Weitere, von Brehmer dokumentierte Krankengeschichten sollten zeigen, dass seine Behandlungsmethode auch «Triumphe» bei Patienten in vorgerückten Stadien der Krankheit feiern würde. Führte die Kur nicht zum Erfolg, lag dies hingegen nicht an der Therapiemethode: «Erreichen nicht alle Patienten diese Resultate, sind die Ursachen dafür meist in den Patienten selbst oder deren sozialen Verhältnissen zu suchen», schrieb Brehmer.38 Eine solche Argumentation, welche die Verantwortung für den Misserfolg der Therapie auf die Patienten abschiebt, benutzten später auch andere Tuberkuloseärzte. Als Folge des Zustroms von Patienten liess Brehmer von 1875 bis 1878 in Görbersdorf einen neuen, prächtigen Gebäudetrakt im gotischen Stil bauen.39 Auch andere Investoren wollten vom Renommee Görbersdorfs profitieren und eröffneten im Ort weitere Tuberkuloseheilanstalten. Görbersdorf entwickelte sich zu einem der wichtigsten Klimakurorte in Deutschland. In einer im Orell-Füssli-Verlag in Zürich 1882 erschienenen Broschüre über Brehmers Heilanstalt heisst es: Das anfänglich «so viel angefeindete oder gar verspottete Brehmer’sche Heilverfahren» sei heute «fast überall für die Behandlung des Leidens massgebend geworden».40

Alexander von Humboldt und die therapeutische Entdeckung der Höhe

Im Rahmen der medizinischen Diskussion um die Behandlung der Lungentuberkulose war Brehmers Erfolg hauptsächlich zwei Faktoren geschuldet: Zum einen kam Brehmer zu Hilfe, dass sich seine Hypothese von hoch gelegenen, «immunen» Orten gut mit dem im Kapitel «Die gesunde Schweizer Alpenluft» geschilderten romantischen Bild der Alpen verbinden liess, gemäss dem die Berge Orte der Kraft und Gesundheit waren. Zum anderen übernahm er die bei Ärzten im 19. Jahrhundert populären Vorstellungen der Diätetik und knüpfte dabei an Beobachtungen von Naturforschern wie Alexander von Humboldt an. Die Historikerin Daniela Vaj hat gezeigt, wie entscheidend deren Texte für die Etablierung der Höhenkur der Tuberkulose waren.41 Sie weist in ihrem Aufsatz denn auch darauf hin, dass der therapeutische Gebrauch der Alpenluft und das Schicksal der Höhenkurorte nicht nur eine Folge der Promotionstätigkeit von Ärzten war, welche die Idee der Höhenkur verbreiteten. Vielmehr formulierten zahlreiche Ärzte und Gelehrte im Zeichen des Neo-Hippokratismus rund um den Globus in Studien die Hypothese der kurierenden Höhenluft.42 Zentral für diese Hypothese war anfänglich die Idee von immunen, angeblich tuberkulosefreien Orten. Die diesbezüglichen «Beobachtungen» waren zugleich Ausdruck persönlicher Vorstellungen wie auch empirischer Begebenheiten.43 Hermann Brehmer, der seine Heilanstalt im – mit rund 500 Meter über Meer vergleichsweise niedrig gelegenen – Bergland von Görbersdorf eröffnete, übernahm diese Idee und entwickelte davon ausgehend ein theoretisches Konzept zur Heilung der Tuberkulose. In seiner bereits erwähnten Studie von 1869, in der er das medizinische und geografische Wissen seiner Zeit breit rezipierte, erwähnte er verschiedene Orte, an denen die Tuberkulose offenbar nicht oder nur selten vorkam. Insbesondere verwies er auf die Seltenheit der Lungenschwindsucht in einigen hoch gelegenen Regionen: den Kordilleren in Peru, der Hochebene von Mexiko oder den höher gelegenen westlichen Regionen von Texas.44 Brehmer betonte aber, dass auch in gewissen Regionen Deutschlands die Tuberkulose ab einer gewissen Höhe nicht mehr vorkomme, und zwar bereits ab 1500 Fuss (457 Metern).45 Was die Lage von Görbersdorf anbelangte, gab er sich überzeugt, dass eine höhenbedingte Immunität vorliege. Als Grund für diese gegen Tuberkulose immunisierende Wirkung der Höhenlagen nannte Brehmer den mit zunehmender Höhe verminderten Luftdruck und dessen physiologische Auswirkungen. Auch aufgrund von Messungen am eigenen Körper stellte er fest, dass die Pulsfrequenz mit sinkendem Luftdruck zunahm.46 Diese Zunahme der Pulsfrequenz war gemäss Brehmer von entscheidender Bedeutung für den Heilungsprozess. Brehmer hielt die Tuberkulose nämlich für die Folge einer «Ernährungsstörung»: Aufgrund eines zu kleinen und schlaffen Herzens werde dem Körper «ein zu geringes Quantum an Ernährungsmaterial zugesendet», und die Ernährung des ganzen Körpers könne so keine normale sein.47 Eine Zunahme der Pulsfrequenz durch das Höhenklima wirkte dem nach Ansicht von Brehmer entgegen.48 Zudem werde so der Stoffwechsel gesteigert.49 Brehmers Erklärung der Höhenwirkung verweist auf das Wissensgebiet der Höhenphysiologie, das, wie später gezeigt wird, für die Begründung der heilsamen Wirkung des Höhenklimas zunehmend wichtiger wurde.

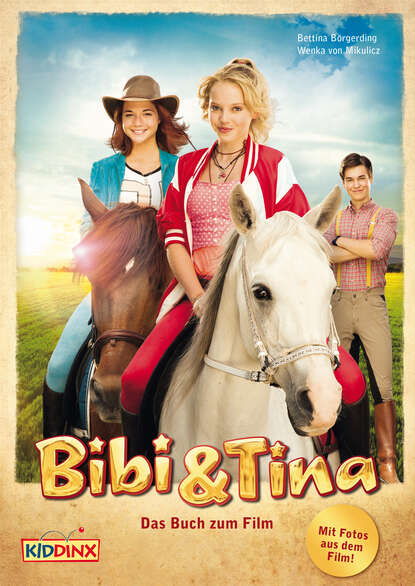

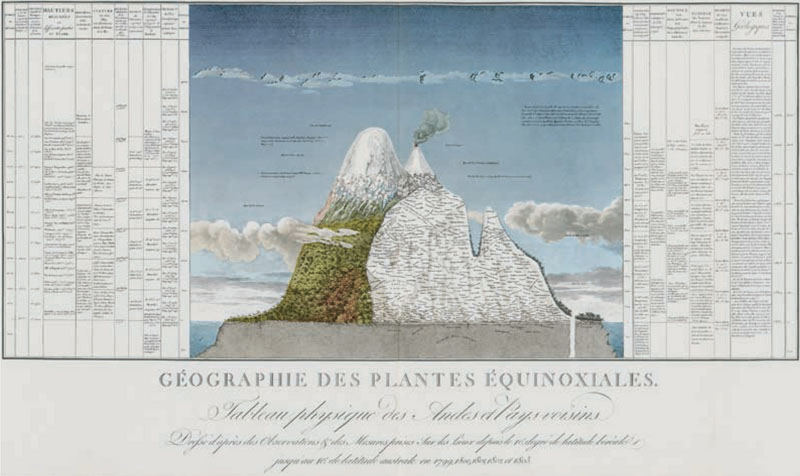

Die Idee von immunen hoch gelegenen Orten baute, wie bereits erwähnt, wesentlich auf der Forschungstätigkeit von Alexander von Humboldt auf.50 Auf der zusammen mit dem Naturforscher Aimé Bonpland (1773–1858) unternommenen amerikanischen Forschungsreise von 1799 bis 1804 sammelte von Humboldt nicht nur umfangreiche Daten zu Flora und Fauna oder Meeresströmungen, sondern suchte auch nach den Gesetzen ihrer Verbindungen.51 In der grossformatigen Zeichnung «Tableau physique des Andes et Pays voisins» stellte von Humboldt die Vegetation in den Anden dar und ordnete sie ihrer Höhe über Meer zu. Seine Darstellung führt 13 verschiedene Faktoren auf, die von Humboldt als abhängig von ihrer Höhe über Meer beschrieb: etwa die Abnahme des Luftdrucks, die Lufttemperatur, die chemische Zusammensetzung der Luft und die Intensität des Lichts.52 In dem das Tableau begleitenden «Essai sur la géographie des plantes» betonte von Humboldt, wie wichtig es sei, die Pflanzen im Verhältnis zu ihrem Klima zu sehen. Die von ihm vorgestellte Geografie der Pflanzen ordnet die Vegetation anhand von verschiedenen Zonen und Höhenlagen.53

Alexander von Humboldts «Tableau physique des Andes et Pays voisins», 1808.

Von Humboldt selbst stellte gemäss Vaj anlässlich seiner Reise an den Äquator die Absenz der Phthise (Schwindsucht) in bestimmten hoch gelegenen Gebieten fest.54 Verschiedene andere Forscher bestätigten diesen Befund: Der schottische Arzt Archibald Smith berichtete in einem 1840 im Edinburgh Medical and Surgical Journal erschienenen Artikel, dass sich tuberkulosekranke Küstenbewohner in Peru besser fühlen oder gar geheilt würden, wenn sie sich in einer Höhe zwischen 5000 und 10 000 Fuss (also zwischen 1524 und 3048 Metern) aufhalten würden. Die Lungentuberkulose sei in den Bergen und inneren Tälern Perus generell eine seltene Krankheit.55 Auch der Schweizer Naturforscher und Diplomat Johann Jakob von Tschudi (1818–1889) hielt sich fünf Jahre in Peru auf. Er berichtete 1846 in der Oesterreichischen Medicinischen Wochenschrift in einer Serie von Artikeln über die geografische Verbreitung der Krankheiten in Peru. Er stellte das Verschwinden der Tuberkulose mit zunehmender Höhe in den Anden Perus fest. Die Krankheit sei in der dortigen Puna-Region äusserst selten, hielt von Tschudi fest. «Die Indianer scheinen eine vollkommene Immunität dagegen zu geniessen.»56 Diese in namhaften Fachzeitschriften publizierten Artikel dürften in der scientific community auf beträchtliche Aufmerksamkeit gestossen sein, da sie Hinweise auf die Heilung einer weitverbreiteten und tödlichen Krankheit enthielten.57

Weitere Mediziner stiessen ins selbe Horn: Caspar Friedrich Fuchs, der in Thüringen als Arzt tätig war, kam zum Schluss, dass die Tuberkulose auf Meeresniveau am häufigsten sei und mit zunehmender Höhe an Häufigkeit abnehme, im Norden schon in tieferen Lagen als im Süden.58 Kranke sollten deshalb gemäss Fuchs auf die Berge versetzt werden.59 Auch der Göttinger Arzt und Privatgelehrte Adolph Mühry (1810–1888) beschäftigte sich mit der «Absenz der Phthisis» in einigen Gegenden. Er ging davon aus, dass in höheren Elevationen die Lungentuberkulose entschieden abnehme, als Folge der dünnen Luft. Beim Nachweis der Hypothese stellte sich gemäss Mühry das Problem, dass es in Europa nur wenige bewohnte Gebiete gebe, die auf über 2000 Fuss liegen und einen entsprechenden tiefen Barometerstand ausweisen würden. Zu den wenigen Gebieten zählen gemäss Mühry das Engadin und Davos in der Schweiz.60 Hinsichtlich der Therapie nahm Mühry an, dass hoch gelegene Wohnorte in Europa «als Aufenthaltsorte für Phthisiker dereinst mehr anerkannt und aufgesucht werden».61 Mit dieser Vermutung sollte der königliche Sanitätsrat richtig liegen.

Hermann Brehmer las die Werke von Mühry oder auch Fuchs aufmerksam und zitierte sie in seiner Studie von 1869.62 Eine wichtige Referenz waren für Brehmer auch August Hirsch (1817–1894) und dessen Standardwerk Handbuch der historisch-geographischen Pathologie. Hirsch, Professor für Pathologie in Berlin und einer der wichtigsten Vertreter der medizinischen Geographie, schrieb, dass die Elevation einen «unbestreitbaren Einfluss» auf die «mehr oder weniger vollkommene Ausschliessung von Schwindsucht» in den betreffenden Gegend habe.63 Grundsätzlich ging Hirsch von einer «Immunität von Schwindsucht» ab 1800 Fuss (549 Metern) aus und begründete dies wie Brehmer oder Mühry mit einem verminderten Luftdruck.64 Es zeigt sich also, dass das Wissen um den heilsamen Effekt der Höhenlagen unter verschiedenen Gelehrten zirkulierte und schliesslich Hermann Brehmers These der immunen, tuberkulosefreien Orte mit wissenschaftlicher Autorität versah.

Konkurrenz unter Kurorten

Die Idee des immunen Klimas und die damit verbundene Begründung der Höhentherapie weckten auch das Interesse von Ärzten in der Schweiz. Der Hygieniker und ehemalige Chefarzt des Hôpital général von Genf, Henri-Clermont Lombard (1803–1895), veröffentlichte 1856 eine Studie mit dem Titel Les climats de montagnes considérés au point de vue médical.65 Als wichtigen Wirkmechanismus des Höhenklimas identifizierte Lombard den abnehmenden Luftdruck und die dünnere Luft mit weniger Sauerstoff in der Höhe, was für verschiedene Phänomene des menschlichen Körpers verantwortlich sei.66 Mit Verweis auf die Berichte von Gelehrten wie Johann Jakob von Tschudi kolportierte Lombard, dass die Lungentuberkulose bei den Bewohnern hoch gelegener Orte Südamerikas fast unbekannt sei. Er führte die Lungentuberkulose unter denjenigen Krankheiten auf, bei denen ein Aufenthalt in der Höhe zuträglich sei. Doch nicht immer sei eine Höhenkur angezeigt: Es gebe bestätigte Fälle, bei denen die Tuberkulose in der Höhe schneller fortschreite als in der Ebene. Auch sei die Furcht vor Lungenblutungen durch den Höhenaufenthalt berechtigt.67 Trotz solch kritischer Einwände sprach der Umstand, dass Lombard Regionen von über 1500 Meter über Meer als frei von der Tuberkulose erklärte, deutlich für eine immunisierende Wirkung des Höhenklimas. Lombards Buch über die Anwendung des Höhenklimas in der Medizin erlebte drei Auflagen. Seine Befunde dienten als Begründung, weshalb später Sanatorien in Davos, Arosa, Montana oder Leysin errichtet wurden.68 Der Gründer des Kurorts Davos, Alexander Spengler, stützte sich wohl ebenfalls auf Lombards Hypothese, dass die Tuberkulose ab einer Höhe von 1500 Meter über Meer «verschwinde», wie ich im nächsten Kapitel zeigen werde.

Zunächst war es aber der deutsche Arzt Hermann Brehmer, der die Theorie des immunen Klimas in den Sudeten Schlesiens für therapeutische Zwecke nutzte und daraus in Form eines wachsenden Kurbetriebs Kapital schlug. Brehmer nannte seine eigene Behandlungsmethode «rationell» und kritisierte die bis dahin gängigen Methoden, beispielsweise die Molkenkuren, als «nicht rationell»: Man schicke Lungenschwindsüchtige in Molkenkurorte, «wo irgendein Schweizer ganz vortreffliche Molken» zubereite, und bedenke nicht, dass man den Patienten damit mehr schade als nütze. Auch Kuren in Mineralbädern brachten gemäss Brehmer keinen Nutzen. Und wenig sinnvoll seien auch Aufenthalte in südlichen Klimakurorten wie Nizza, Kairo oder Madeira, in denen die Lungenschwindsucht endemisch vorkomme.69 Dass seine «rationelle» Behandlung gerade in Davos Nachahmer fand und dass dortige Ärzte ebenfalls eine «Immunität von der Lungenschwindsucht» geltend machten, behagte Brehmer indes ebenso wenig. Als grundsätzliche Regel stipulierte er, dass die Immunität von der Schwindsucht in Norddeutschland schon bei rund 450 Meter Höhe beginne. Je näher ein Ort aber beim Äquator liege, umso grösser müsse die Elevation sein. In der Schweiz liege die Grenzlinie der Immunität deshalb bei rund 1500 Metern.70 Brehmer mahnte, dass auch dann nicht jeder Ort des Gebirges frei von der Phthise sei. Zudem dürfe man Lungenschwindsüchtige keineswegs starken Winden aussetzen.71

Gerade die Schweiz sei für die Lungentherapie gar nicht geeignet, befand Brehmer. Deren hoch gelegene Täler würden nämlich in der Nähe der Gletscher liegen. Und die Luft des ewigen Schnees scheine «entschieden schädlich» auf den Menschen zu wirken.72 Um dies zu belegen, verwies Brehmer auf Mitteilungen des Chemikers Jean-Baptiste Boussingault, der auf Empfehlung von Alexander von Humboldt Südamerika bereist hatte, und auf den berühmten Text Voyages dans les Alpes des Alpenforschers Horace-Bénédict de Saussure.73 Diese Männer ertrugen gemäss Brehmer die Gletscherluft schlecht. Brehmer warnte vor der Gefahr, dass Lungenkranke in Schweizer Hochtälern die «entschieden unreine Gletscherluft einatmen» würden. Unbekümmert von solchen Bedenken hätten aber einige Ärzte in Davos den Versuch unternommen, Schwindsüchtige zu behandeln – mit laut Brehmer unerfreulichen Resultaten. Er kritisierte, dass in Davos gemäss einer Mitteilung von 34 Kranken deren fünf starben. Die Resultate von Davos blieben damit laut Brehmer weit hinter denjenigen zurück, die in Görbersdorf erzielt wurden.74

Animositäten unter rivalisierenden Kurorten sollte es in der Geschichte der Höhenkur noch öfters geben, kämpften die Kurbetriebe doch um die gleiche, zahlungskräftige Klientel. Aus einer Publikation von 1874, in der Brehmer Kritik an seiner Behandlungsmethode zurückwies, geht hervor, dass ökonomische Interessen bei diesen Auseinandersetzungen ein zentrales Motiv waren. Die Kritik sei häufig «das Produkt persönlicher und geschäftlicher Animositäten», schrieb Brehmer. Diese geschäftlich bedingten Feindseligkeiten beinhalteten laut Brehmer «Angriffe» von Ärzten, die im Höhenklima Phthisiker behandeln würden. Zu diesen zählte Brehmer auch einen Freund von «Dr. Spengler in Davos».75 Allerdings gab es auch von unparteiischer Seite Einwände gegen Brehmers Behandlungskonzept. Solche äusserte etwa Hermann Lebert (1818–1878), Professor für klinische Medizin in Zürich und später in Breslau, im zweiten Teil seines umfangreichen Handbuchs über die Klinik der Brustkrankheiten von 1874.76 Lebert übernahm zwar die Meinung, dass sich die Höhe günstig auf die Tuberkulose auswirke. Doch waren seiner Ansicht nach alle bisherigen Erklärungen für die «angebliche Höhenimmunität» ungenügend. Insbesondere komme es auch auf der Höhe von 1500 Meter über Meer noch gar nicht zu einer erheblichen Abnahme der Sauerstoffmenge und zu physiologischen Reaktionen, welche die Wirkung des Höhenklimas erklären könnten.

Zudem bemängelte er, dass wissenschaftliche Nachweise für die Wirkung der Höhenkurorte fehlen würden.77 Der wissenschaftliche Status der behaupteten heilsamen Wirkung des Höhenklimas war also von Anfang an umstritten, weshalb die Verfechter der Höhenkur in den kommenden Jahrzehnten grosse Anstrengungen leisteten, wissenschaftliche Anerkennung zu gewinnen. Anfangs verdankten Görbersdorf wie auch Davos ihren Aufstieg dem Verweis auf die Hypothese der immunisierenden Wirkung hoch gelegener Orte. Diese Hypothese war verführerisch und stimulierend, wie Daniela Vaj schreibt, und regte zum Bau grosser Sanatorien und zur Gründung von Höhenkurorten an, auch wenn sie wissenschaftlich nie bewiesen wurde.78 Untersuchungen, die zum Teil noch zu Lebzeiten Brehmers entstanden, zeigten demgegenüber, dass das Höhenklima keineswegs immun gegen die Tuberkulose machte und auch Bewohner hoch gelegener Orte an dieser Krankheit starben.79 Felix Wolff, der im Jahr nach Brehmers Tod 1889 Chefarzt von dessen Anstaltskomplex in Görbersdorf wurde und später das auf 700 Meter über Meer gelegene Sanatorium Reiboldsgrün in Sachsen leitete, rückte von der Hypothese der immunen Orte ab. Er schrieb 1895, dass «die Immunitätslehre, in der Weise, wie sie Brehmer vertrat, schlecht oder gar nicht begründet war». Doch auch er hielt daran fest, dass dem Gebirge «eine eigene, fast nirgends wieder aufzuweisende Kraft» innewohne, die «vielleicht ein Heilmittel sein» könne.80