- -

- 100%

- +

Was die Erörterung der Krankheitsursache anbelangt, waren sich Spengler und Brehmer wiederum sehr ähnlich. Denn die Ätiologie stand bei beiden Ärzten im Einklang mit ihren therapeutischen Konzepten, mit welchen sie die Tuberkulose zu heilen versprachen. Spengler ging wie Brehmer von einer «Ernährungsstörung» als Ursache der Lungenschwindsucht aus. Diese allgemeine Ernährungsstörung galt es gemäss Spengler zu bekämpfen, was dann auch die Heilung der Krankheit mit sich bringe.66 Der französische Arzt Jean-Antoine Villemin (1827–1892) hatte die Übertragbarkeit der Tuberkulose durch Überimpfung von tuberkulösem Material auf Kaninchen 1865 nachgewiesen.67 Doch nicht nur Spengler war 1869 noch weit davon entfernt, die Tuberkulose auf Ansteckung zurückzuführen. Im Vordergrund stand damals bei Spengler, wie auch bei Brehmer und vielen anderen Medizinern, eine «Anlage zur Phthise», eine «Disposition». Diese könne vererbt werden und beruhte gemäss Spengler auf «einer Anomalie der Gesamtkonstitution». Im Hochgebirge werde die Konstitution gekräftigt. Sowohl die «Anlage zur Phthise» wie die Phthise selbst würden durch die Gebirgskur mit Erfolg bekämpft.68

Der Aufstieg von Davos

Alexander Spengler legte mit seiner 1869 publizierten Schrift anschaulich dar, warum für Lungentuberkulöse eine Höhenkur in Davos vorteilhaft sein sollte. Damit verortete er, mit der Unterstützung Conrad Meyer-Ahrens’, die eigentlich von Brehmer mit Bezug auf Görbersdorf formulierte Theorie des heilsamen Höhenklimas in den Schweizer Alpen. Davos (1560 m ü. M.) wurde schon bald zum Referenzort der Theorie, da seine Vertreter spezifische Wirkungen des Höhenklimas geltend machten, die das deutlich tiefer gelegene Görbersdorf (560 m ü. M.) nicht vorweisen konnte. Spenglers frühes und energisches Eintreten ermöglichte Davos gegenüber anderen potenziellen Schweizer Höhenkurorten einen Vorsprung. Entscheidend für den Aufstieg von Davos war die frühe Unterstützung von prominenten Medizinern im In- und Ausland.69 Einen wichtigen Fürsprecher hatten Spengler und Davos beispielsweise in der Person des deutschen Mediziners Anton Biermer (1827–1892), der in Bern und nachher Zürich als Professor für Pathologie wirkte und sich mit den Erkrankungen der Atmungsorgane beschäftigte. Im Mai 1872 beschrieb Biermer in einem Vortrag an der Versammlung des ärztlichen Zentralvereins in Olten die klimatischen Kuren. «Der Süden heilt die Katarrhe, das Höhenklima bessert die Constitution», erklärte er. Biermer bevorzugte das Höhenklima, das einen kräftigenden Einfluss habe. Der Schlüssel zum Verständnis der gelungenen Kuren von Davos lag nach der Meinung Biermers darin, dass die Kranken mehr Esslust und Verdauungskraft bekommen würden. Sie würden mehr Blut und Fett bilden, während die tuberkulösen Prozesse in der Lunge gestoppt würden.70 «Die Winterkuren in Davos und St.Moritz leisten noch mehr als die Sommerkuren», meinte er, «woran die gleichmässige, sonnenreiche, wind- und nebelarme Witterung des Hochthal-Winters die Schuld sein mag.» Gegenüber den südlichen Kurorten markierte Biermer eher Distanz: Er sei kein Verehrer der italienischen Kurorte und empfehle nur weiter südlich gelegene Stationen, am meisten Madeira und in zweiter Linie Algier, Malaga und für gewisse Fälle Kairo.71 Biermer gehörte denn auch zu den medizinischen «Autoritäten», die laut den Davoser Blättern Kranke nach Davos sandten.72

Ein weiterer Anhänger von Davos war der deutsche Arzt Hermann Weber (1823–1918). Weber hatte sich nach seinem Studium in London niedergelassen und arbeitete dort unter anderem am Deutschen Spital. Er war einer der ersten Ärzte in England, der sich auf die Behandlung der Tuberkulose spezialisiert hatte und Patienten in die Schweiz überwies.73 Weber reiste mehrfach in die Alpen und besuchte auch Davos. Er veröffentlichte zahlreiche Artikel in britischen Fachzeitschriften und lenkte damit die Aufmerksamkeit auf Davos.74 1867 publizierte Weber im wichtigen Fachblatt British Medical Journal eine Serie von drei Artikeln über den Einfluss des Alpenklimas auf die Lungenschwindsucht. Im ersten verwies er auf die Erkenntnisse von Gelehrten wie Smith, Mühry, Fuchs oder Lombard, die berichtet hatten, dass die Schwindsucht in gewissen hoch gelegenen Regionen nicht vorkomme.75 Auch in Davos gebe es eine Absenz der Phthise, schrieb Weber und stützte sich dabei auf Schilderungen der «exzellenten» dortigen Ärzte, Spengler und Unger.76 Weber beurteilte den Einfluss des Davoser Höhenklimas auf die Lungentuberkulose als «vorteilhaft» («favourable») und erklärte ihn mit der Wirkung der verdünnten Luft.77

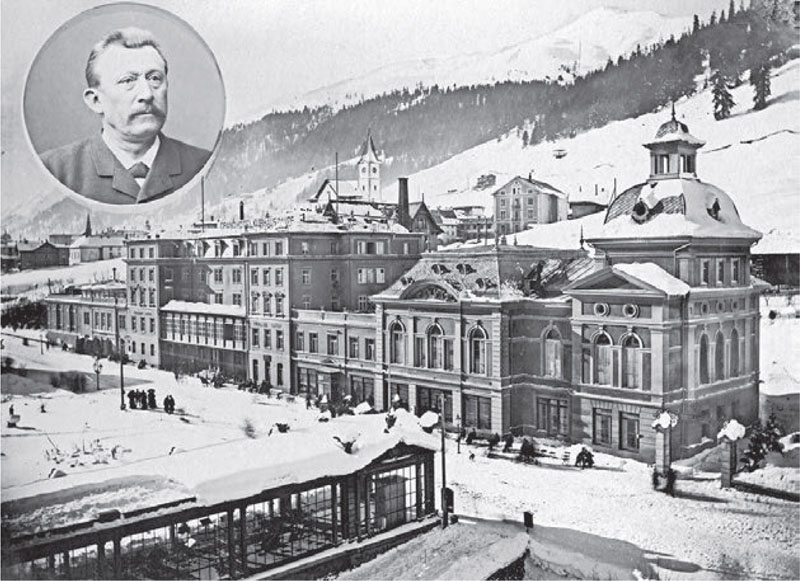

Hermann Weber verordnete auch der jungen, schwer lungenkranken Margaret Jones einen Kuraufenthalt in Davos. Diese Überweisung erwies sich als folgenreich. Jones war die Gattin des holländischen Unternehmers und Bankiers Willem Jan Holsboer (1834–1898), der massgeblich zum Aufbau des Kurorts Davos beitragen sollte. Das Ehepaar kam im Mai 1867 nach strapaziöser Reise und anstrengender Kutschenfahrt durchs Prättigau in Davos an. Doch konnte das Höhenklima die junge Frau nicht retten. Margaret Holsboer-Jones starb im Oktober des gleichen Jahres im Alter von 20 Jahren. Trotzdem war Willem Jan Holsboer von der Zukunft des neu entstehenden Kurorts überzeugt, sah dessen ökonomisches Potenzial und übernahm eine zentrale Rolle als Investor. Der spätere Erbauer der Eisenbahnlinie Landquart–Davos (fertiggestellt im Jahr 1890) beteiligte sich am Bau eines Kurhauses in Davos Platz , dessen Erstellung wegen Kapitalmangel ins Stocken geraten war. 1868 eröffnete er die Einrichtung zusammen mit Alexander Spengler als «Kuranstalt Spengler-Holsboer».78 Als diese 1872 abbrannte, baute er mit Unterstützung von Basler Financiers, insbesondere des Bankiers Friedrich Riggenbach, ein neues, grösseres Haus, die «Kuranstalt W.J. Holsboer», die im Herbst 1873 ihren Betrieb aufnahm.79 Medizinunternehmer Holsboer förderte auch das Kurleben mit Theateraufführungen und Konzerten und liess 1881 ein Konversationshaus mit grossem Konzertsaal bauen.80

Kurgäste in Davos. Postkarte von 1909.

Kurhaus Davos Platz, eröffnet 1873 als «Kuranstalt W. J. Holsboer».

Der Ausbau des Kurorts war dringend nötig. Nach 1865 stieg die Gästezahl in Davos ständig. Die bauliche Entwicklung hinkte dem Zustrom an Patienten hinterher. Nach und nach entstanden zum Teil repräsentative Hotels und Pensionen.81 Eine im Jahr 1877 von der Kuranstalt Holsboer herausgegebene Werbebroschüre zeigt, dass in Davos nebst dem Kurhaus sieben grössere Hotels sowie 30 Pensionen und Villen Kurgäste aufnahmen. Die Bestimmung von Davos sei es, ein «Sanatorium für Lungenkranke» zu sein, in dem Patienten Monate oder Jahre verbringen und ein «möglichst behagliches Stillleben» führen würden, hiess es in der Broschüre.82

Anfänglich kamen die meisten Patienten aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Holland. Wichtig für das weltweite Renommee von Davos wurden mit der Zeit Gäste aus England. Diese waren zu Beginn vor allem im noch heute bestehenden Hotel Belvedere zu Gast, das der lungenkranke deutsche Kaufmann Johann Carl Coester (1846–1892) 1875 mit rund 30 Zimmern eröffnet hatte.83 Coester plagten auch in Davos gesundheitliche Probleme, dennoch baute er sein Hotel ständig aus und unternahm einen «energischen Werbefeldzug in England».84 In einem Artikel erwähnte Coester insgesamt 25 Beiträge über Davos, die im Jahr 1877 in englischen Zeitungen erschienen waren. Dies hatte gemäss Coester zur Folge, dass die Zahl der englischen Kurgäste deutlich anstieg.85 Als einer der ersten bekannten Publizisten kam 1877 der englische Kunsthistoriker John Addington Symonds (1840–1893) nach Davos. Selbst lungenkrank, liess er sich in Davos nieder und verfasste bereits ein Jahr später einen «begeisterten Aufsatz» über Davos im Winter. Er popularisierte die Kur und den Winteraufenthalt in den Alpen. Zudem fand er Begeisterung für den Wintersport und wurde Präsident des Britischen Schlittelclubs in Davos. 1893 starb er im Alter von 53 Jahren an Tuberkulose.86 In Davos entstand nach und nach ein englisches Viertel mit eigener Kirche und Konsulat.87 Auch russische Vereinigungen und Institutionen wurden ab den 1890er-Jahren in Davos gegründet. Bereits Mitte der 1860er-Jahre hatten Russen zu den ersten Kurgästen gezählt.88 Im Jahr 1909 übertraf dann die Zahl der Russen diejenige der Engländer. Die Russen stellten damit hinter Deutschen und Schweizern das grösste Gästekontingent.89

«Feinde ringsum»: Streit um die Höhenkur

Nebst Fürsprechern hatte der Luftkurort Davos von Anfang auch Kritiker. «Feinde ringsum» titelten die Davoser Blätter, das Sprachrohr des Kurorts, 1875 mit Bezug auf verschiedene Publikationen, in denen Kritik am Kurort geäussert worden war.90 Nicht selten handelte sich bei den Kritikern um Ärzte, die ebenfalls Tuberkulosepatienten therapierten und in direkter Konkurrenz zum aufstrebenden Kurort standen. Verschiedene Äusserungen machen deutlich, dass die in Artikeln und Referaten vorgebrachte Kritik auch dazu diente, den Geschäftsgang des eigenen Kurorts oder Etablissements zu stärken und die Konkurrenz zu schwächen. Einer der gewichtigsten Kritiker von Davos war, wie bereits im vorangehenden Kapitel dargestellt, Hermann Brehmer, der eigentliche Vordenker der Höhenbehandlung und Gebieter über einen grossen Kurbetrieb im schlesischen Görbersdorf. Unter anderem kritisierte Brehmer, dass lungenkranke Patienten in der Schweiz oft nicht in ärztlich geleiteten Anstalten, sondern in Gasthöfen untergebracht seien – für Brehmer ein «Unwesen». Er schrieb, dass nur ein Arzt als Leiter einer Heilanstalt die Interessen seiner Patienten berücksichtige. Pensions- und Hotelwirte hingegen würden die Exzesse der Patienten begünstigen, um mehr Einnahmen zu erzielen.91

Doch auch Vertreter von Kurorten am Mittelmeer, die lange Zeit als erste Adresse für Schwindsüchtige galten, äusserten Zweifel an der Höhentherapie, während deren Exponenten gegenüber den Kurorten am Mittelmeer zum Teil schwerwiegende Bedenken vorbrachten. Alexander Spengler etwa bezog in seiner Broschüre von 1869 gegen mögliche Konkurrenten Stellung: «Cairo, das windige Nizza und Cannes, das staubige Mentone, Palermo, Madeira, die Schwefelbäder der Pyrenäen, die Ufer des Genfer Sees» – sie alle seien zur Behandlung der Lungenschwindsucht ungeeignet. Denn für die Behandlung gelte es einen Ort zu wählen, von dem man wisse, dass diese Krankheit unter den Einwohnern nicht vorkomme. Davon könne bei den genannten Orten keine Rede sein, denn in diesen «als heilkräftig gepriesenen Gegenden» fordere die Tuberkulose zahlreiche Opfer.92 Auch andere Interessenvertreter des Höhenklimas bezogen Stellung gegen Kurorte am Mittelmeer, so der Arzt Johann Melchior Ludwig aus Pontresina im Oberengadin, ein Förderer des dortigen Kurorts.93 «Davos oder Riviera», fragte Ludwig in einem Artikel im Correspondenz-Blatt. Er erwähnte zwar die angenehm warme Luft an der Riviera, kam aber rasch auf deren Schattenseiten zu sprechen: Die Reise sei weit, der Aufenthalt sehr teuer. Zudem werde die Nachtruhe durch die Meeresbrandung bereits bei ruhigem Wetter beeinträchtigt, in hohem Grade bei starkem Wind, der «keine Seltenheit» sei. Wenig bekömmlich waren an der Riviera gemäss Ludwig auch die hygienischen Verhältnisse: «Die öffentliche Hygiene der Riviera steht buchstäblich in schlechtem Geruch.» Auch das Trinkwasser sei fast durchwegs schlecht. Doch das ist noch nicht alles: Der grösste Übelstand der Riviera sei der Staub. Denn zu dem Wenigen, was man über die Entstehung der Phthise wisse, gehöre der statistische Nachweis, dass sie «durch Inhalationen verschiedenartigen Staubes veranlasst werden kann».94 Gemäss Ludwig ist die Riviera Tuberkulösen also keineswegs zuträglich. Davos erschien da in besserem Licht: «Davos liegt für die Schweiz und Deutschland viel näher, die Reise und der Aufenthalt sind bedeutend billiger, die Heizeinrichtungen und das Trinkwasser vorzüglich. Körper und Geist geniessen vollkommene Ruhe. Der wesentlichste Vorteil ist aber die Reinheit der Luft. Staub kann keiner entstehen, da Strassen, Wiesen, Gärten mit solidem Schnee zugedeckt sind. Und was an der Riviera fault und stinkt, gefriert auf Davos.» Die Nachteile von Davos erscheinen weniger dramatisch; die Langeweile ist eine von ihnen: «Wer sich in Davos gut amüsiert, lebt in der Regel kurwidrig.»95

Auch an internationalen medizinischen Kongressen wurde darüber diskutiert, ob das Höhen- oder das Mittelmeerklima das bessere Heilmittel sei. «Der internationale Congress der medicinischen Wissenschaften» im September 1877 in Genf zeigte dabei exemplarisch auf, wie parteigebunden die Stellungnahme für dieses oder jenes Klima zur Behandlung der Tuberkulose war. In seinem Vortrag «Über die Behandlung der Tuberculose durch Höhencurorte und die Küste des Mittelmeeres» erklärte ein Dr. Thaon aus Nizza gemäss Protokoll im Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte, dass die Wirksamkeit der Kur an den Ufern des «Mittelländischen Meeres» auf jahrhundertelange Erfahrungen gründe, während der Erfolg der Höhenkurorte erst «von kurzer Zeit» datiere und «noch nicht hinreichend statistisch festgestellt» sei. Auch eigne sich das Mittelmeerklima in allen Fällen, während die Indikationen für das Höhenklima viel beschränkter seien. Immerhin hält er es grundsätzlich für die vernünftigste Methode, «die Kranken im Sommer die belebende Gebirgsluft atmen zu lassen, nachdem sie den Winter in der kräftigenden Seeluft zugebracht haben».96 Ein Arzt aus dem heutigen Menton an der französischen Mittelmeerküste schoss sich auf den Behandlungsort Algier ein, dessen Winde, Temperatur- und Luftdruckschwankungen ungünstige Auswirkungen hätten. Ein Arzt aus Algier hielt dem entgegen, dass sich «eine grosse Zahl von Phthisikern in Algier sehr gut befinden» würden.97

Nicht nur die Kurorte am Mittelmeer stellten für die neuen Höhenkurorte Konkurrenz dar, sondern auch die Badekurorte. Dies kommt beispielsweise in dem 1873 in Berlin erschienenen, von Balneologen verfassten Handbuch der allgemeinen und speciellen Balneotherapie zum Ausdruck. In diesem ist auch die Klimawirkung ein Thema, allerdings wird diese lediglich «als herkömmliches und ziemlich natürliches Supplement der Balneologie» eingestuft.98 Die Badeärzte Wihelm Valentiner und Friedrich Camerer zweifelten zudem an der Wirkung der verdünnten Höhenluft, insbesondere an der «geschraubte[n] Erklärung ihrer Wirkung durch Brehmer». Die dünne Atmosphäre der Höhenkurorte Görbersdorf und Davos werde wohl nicht mehr lange als wesentlich angesehen werden, prognostizierten sie.99 Ein anderer Badearzt, Heinrich Schnyder (1828–1900), Kurarzt in Bad Weissenburg im Simmental, hinterfragte die Bedeutung der Höhenkurorte: Der Zug nach den sogenannten Luftkurorten sei «so sehr Mode und Schablone geworden, dass viele Kranke ihre Sommercur an einem beliebigen Luftcurorte beginnen und erst gegen den Herbst hin zu merken anfangen, wie verkehrt es war, sich nicht zuerst in Weissenburg einen kräftigen Anstoss zur Besserung zu holen».100

1881 veröffentlichte der Weissenburger Kurarzt im Correspondenz-Blatt «Reiseplaudereien». Schnyder berichtete von seinem Besuch in Davos, dem er nun endlich eine Visite abgestattet habe: «Bekanntlich führen alle Wege nach Rom und so fuhr ich denn in erster Linie nach Davos, dem Mekka so vieler Brustkranken, das ich auch noch nie gesehen hatte, was vom Standpunkte des Specialisten aus eine noch viel grössere Unterlassungssünde war, als der Nichtbesuch der ‹Eterna›.» Davos habe sich in erstaunlich kurzer Zeit vom bescheidenen Bergdorf zu einer schmucken Villa- und Hotelstadt entwickelt, berichtete er weiter.101 Doch liess Schnyder in seinem Bericht nicht unerwähnt, dass «ein Phthisiker auch in dem immunen Hochgebirgsthale sterben kann». Der neue Kirchhof von Davos sei schon «mit einer gewissen Anzahl zierlicher Leichensteine besetzt». Diese seien aber zweifelsohne «weniger den speziellen Einwirkungen des Höhenklimas aufs Kerbholz zu bringen» als dem Unverstand, Schwerkranke noch ins Hochtal zu schicken.102

Schnyder stellte fest, dass bis anhin verlässliche Resultate über die Behandlungserfolge in Davos fehlen würden. Auch andere Ärzte hatten kritisiert, dass es die Davoser Ärzte unterlassen hatten, in einer Statistik über die behaupteten Kurerfolge Rechenschaft abzulegen.103 Die Davoser Ärzte kamen der Forderung nur zögerlich nach. Spengler und Unger teilten dem in London tätigen Arzt Hermann Weber einige Daten für die Jahre 1865 bis 1867 mit, die Weber im British Medical Journal veröffentlichte. Gemäss dieser Statistik starben von 35 Patienten fünf, während sieben Davos als geheilt verliessen.104 Konkurrent Hermann Brehmer hielt diese Werte für wenig überzeugend im Vergleich zu Resultaten seiner Anstalt in Görbersdorf.105 Erst in späteren Jahren wurden weitere Statistiken über die Behandlung im Höhenklima vorgelegt, die sich allerdings oft durch schwammige Klassierungen wie «Zustand gebessert» oder «fast geheilt entlassen» auszeichneten.106

Indessen sass der Glaube an die Heilerfolge des Höhenklimas selbst bei einem gegenüber Davos nicht unkritischen und mit Davos in einem Konkurrenzverhältnis stehenden Mediziner wie Heinrich Schnyder tief. Dies zeigt dessen Äusserung, an Davos müsse etwas «dran sei», es könne sich doch nicht einfach um «blosse Theorie» handeln: «Es ist doch kaum denkbar, dass alljährlich Hunderte von Patienten einer blossen Theorie zu lieb sich in Schnee und Eis gegen die ganze Welt abkapseln würden, wären nicht positive Erfolge da, welche dazu aufmuntern könnten.» Das Heilklima von Davos als Konstruktion – dies vermag Schnyder nicht zu denken angesichts der Tatsachen «der von Jahr zu Jahr steigenden Frequenz des Kurortes».107 Dass das Versprechen der Heilung im Höhenklima nichts Zwangsläufiges, sondern eine Konstruktion war, zeigt ein Artikel von 1872 im Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte: Der Kurarzt von Rigi-Scheidegg erachtet darin seinen Kurort im Gegensatz zu Davos als ungeeignet für die Behandlung der Tuberkulose, obwohl er auf ähnlicher Höhe liege. Leider komme es oft vor, dass Patienten mit Tuberkulose zu ihm geschickt würden, berichtet der Kurarzt. Weiter schreibt er: «Der Tuberkulose Verdächtigte bekommen hier bald unangenehme Rückfälle; sie begreifen nicht, dass sie die Luft nicht vertragen können und wollen’s daher noch eine Zeit lang probieren, anstatt sofort wieder abzureisen, was ich schon Manchem geraten. So muss Mancher durch Schaden klug werden und mit einem neuen Schub der Phthise, auch nach etwaigen Haemorrhagien [Lungenblutungen], uns verlassen.»108 Die Wahrnehmung der Wirkung des Höhenklimas hätte sich also durchaus auch in eine andere Richtung entwickeln können. So blieb auch Conrad Meyer-Ahrens, der das Davoser Klima hoch gelobt hatte, zeitlebens skeptisch, was den Aufenthalt von Lungenschwindsüchtigen im kalten Davoser Winter betrifft.109 Auch in Davos gab es Verschlechterungen des Krankheitszustands und Tote. Doch bewerteten die dortigen Ärzte die Resultate anders und stellten die erfolgreichen Fälle in den Vordergrund.

Abschied vom immunen Klima

Um 1880 war es nicht mehr nur Davos, das sich in der Schweiz als Höhenkurort präsentierte. Dies zeigt ein Blick in den vielfach aufgelegten und auch in Deutschland verbreiteten Kurführer Die Bäder und Klimatischen Kurorte der Schweiz von Theoder Gsell-Fels, der erstmals 1880 erschien.110 Gsell-Fels war Arzt, Kunsthistoriker und vor allem Reiseschriftsteller, der populäre Reiseführer veröffentlichte. In seinem Kurführer präsentierte er die verschiedensten Bade- und Klimakurorte der Schweiz und nannte allein in Graubünden über 20 «klimatische Stationen», nebst Davos beispielsweise auch Churwalden, Bergün oder Pontresina.111 Im über 1800 Meter über Meer gelegenen Pontresina, das gemäss Gsell-Fels alle klimatischen Vorzüge des Oberengadins vereinigt, hatte der Kurarzt Ludwig bis ins Jahr 1880 15 Fälle von Lungenschwindsucht behandelt. Von diesen wurden sieben «völlig geheilt», während ein Fall sich nicht verbesserte und drei Patienten starben. Aus dieser eher durchzogenen Bilanz zog der Kurarzt gemäss Gsell-Fels das Fazit, dass die «radikalsten Erfolge» bei Patienten im Anfangsstadium erzielt werden konnten, während Patienten im fortgeschrittenen Stadium geringere Chancen hätten.112 Auch in anderen Kantonen stellte Gsell-Fels Luftkurorte vor. Im Berner Oberland erwähnte er speziell Grindelwald als Winterstation für Brustkranke. In der Innerschweiz war laut Gsell-Fels beispielsweise Rigi-Klösterli für Lungenkranke geeignet.113 Daneben zählte er zu den Luftkurorten auch den Uetliberg, den Zürcher Hausberg, mit einer Höhe von 870 Meter über Meer. Dieser eigne sich als diätetische Kurstation für Magenkranke oder Lungenleidende.114

Gsell-Fels vermerkte die «guten Erfolge» der Schweizer Kurorte. Bis jetzt als unheilbar erachtete Krankheiten würden nun als heilbar gelten, und besonders die Heilbarkeit der Lungenschwindsucht sei «in zahlreichen Fällen ausser Zweifel gestellt».115 Bei der Beschreibung der einzelnen Kurorte schenkte Gsell-Fels dem Pionierort Davos, der sich im Unterschied zu anderen Kurorten auf die Behandlung der Tuberkulose spezialisiert hatte, besonders viel Beachtung. Er könne aus eigener ärztlicher Erfahrung bestätigen, dass in Davos bei Behandlung der Lungenschwindsucht oft ausgezeichnete Resultate erreicht würden, schrieb er.116 Dass gerade Davos in Kurführern wie denjenigen von Theodor Gsell-Fels oder Conrad Meyer-Ahrens spezielle und lobende Erwähnung fand, zeigt, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung zunehmend als Ort der Gesundheit galt.117

Trotz allen Lobs auf die Behandlung im Höhenklima: Gsell-Fels unterliess es nicht, in seinem Kurführer auch auf Untersuchungen über die Verbreitung der Lungenschwindsucht in der Schweiz hinzuweisen. Diese hatten ergeben, dass die Lungenschwindsucht auch in den höchsten bewohnten Ortschaften der Schweiz vorkam.118 Die Hypothese des immunen Höhenklimas war damit widerlegt worden. Die von Gsell-Fels erwähnte Untersuchung war 1863 in Auftrag gegeben worden: Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft setzte bei einer Sitzung in Samedan im Engadin eine Kommission ein, welche die Verbreitung der Lungenschwindsucht in der Schweiz untersuchen sollte. Der Kommission gehörten unter anderem die in dieser Arbeit mehrfach erwähnten Henri-Clermont Lombard und Conrad Meyer-Ahrens an. Die Kommission hatte insbesondere die Aufgabe abzuklären, wie sich die unterschiedlichen Höhenlagen auf die Verbreitung der Lungentuberkulose auswirkten. Daneben sollten auch die Folgen weiterer Faktoren wie soziale Verhältnisse, Alter und Geschlecht untersucht werden. Die Untersuchung war aufwendig: Da solides statistisches Material fehlte, erhob die Kommission in der ganzen Schweiz bei Ärzten mittels Fragebogen entsprechende Daten für die Jahre 1865 bis 1869. Die Hauptarbeit übernahm der Aktuar der Kommission, der Winterthurer Bezirksarzt Emil Müller. Dessen Gesamtbericht erschien 1876.119 Dieser Bericht konnte den gewünschten Beweis der Heilwirkung hoch gelegener Ortschaften nicht erbringen.120 Emil Müller kam zwar zum Schluss, dass in der Schweiz mit zunehmender Höhe eine Abnahme der Lungenschwindsucht «sicher wahrnehmbar» sei. So zeigten die von Müller berechneten Durchschnittswerte für die Höhenlage von 200 bis 499 Metern eine jährliche Sterblichkeit an Lungenschwindsucht von 2,15 Promille, während sie für die Höhe von 1500 bis 1800 Metern 1,1 Promille der Bevölkerung betrug. Doch kam die Lungenschwindsucht auch in den höchsten bewohnten Ortschaften vor. Dies galt gemäss Müller auch, wenn man die auswärts erworbenen Fälle aus der Betrachtung ausschied.121 Aus Davos selbst erhielt Müller lediglich unvollständige Berichte. Gemeldet wurden acht Tote in der Kuranstalt im Zeitraum von zwei Jahren.122 Insgesamt entlarvte der Bericht die für die Vermarktung der Höhenkurorte wie Davos bedeutsame und von Spengler postulierte immunisierende Wirkung von Höhenlagen als Trugschluss. Bemerkenswert ist denn auch die Feststellung Müllers, dass die Tuberkulosesterblichkeit in industriellen Kreisen mehr als doppelt so hoch war wie in bäuerlichen Kreisen, wie Tabelle 1 zeigt. Vor allem in Städten war gemäss Bericht die Lungenschwindsucht stark verbreitet.123 Die Wohn- und Arbeitsverhältnisse hatten somit einen wichtigen Einfluss auf die Verbreitung der Tuberkulose.124 Der zunehmen den Höhe hingegen kam in landwirtschaftlich geprägten Gegenden schon ab 700 Metern kein Einfluss auf die Tuberkulosesterblichkeit mehr zu.