Georg Schweinfurth: Forschungsreisen 1869-71 in das Herz Afrikas

- -

- 100%

- +

In der Hauptseriba verging selten eine Woche ohne einen Unfall durch unvorsichtiges Schießen. Selbst stets in Gefahr, von den Kugeln der Seribenbewohner durchlöchert zu werden, musste ich bei allem Ärger obendrein immer mit meinem chirurgischen Rat herhalten, wenn es sich darum handelte, die Knochen zu bandagieren oder Kugeln und Schrot aus dem Fleisch zu entfernen.

Oft wurde ich auch in meiner nächtlichen Ruhe beeinträchtigt. Besonders unausstehlich war das ewige Geplärr der lauten Gebetsübungen, das in den Abendstunden erscholl. Es war um aus der Haut zu fahren. Da waren Faki angekommen aus Darfur, die in einem selbst den gelehrtesten Chartumern völlig unverständlichen Kauderwelsch die Verse des Koran herableierten; das schnurrte nur so wie ein Mühlrad. Meine eigenen Leute, die doch gute Mohammedaner waren, nahmen für mich Partei und verwiesen die nächtlichen Ruhestörer aus der Nähe meiner Hütte.

Ab und zu waren nächtliche Orgien an der Tagesordnung; als Vorwand für die Wahl der Tageszeit musste die gar nicht sehr bemerkliche Mückenplage dienen. Wenn die Nubier sich an ihrer abscheulichen Merissa betrunken hatten, tobten sie ihren Übermut an den riesigen Pauken aus, die am Eingang der Seriba hingen. Dicht dabei stand meine Hütte, die Pauken waren mir daher beständig ein Dorn im Auge. Ich wusste mir nur dadurch ab und zu Ruhe zu verschaffen, dass ich Salzsäure auf die Felle spritzte, so dass sie beim nächsten Gebrauch platzten.

Auch die von den eingeborenen Kogur oder Zauberern bei Krankheiten betriebenen Teufelaustreibungen vermehrten die nächtliche Unruhe. In den höchsten und schneidig schärfsten Tönen, vergleichbar etwa dem Gackern geängstigter Hühner, beginnt der Zauberer seine Beschwörung. Der erste Teil dauert mitunter zwei Stunden ohne die geringste Unterbrechung. Die Einleitung, so wurde mir gesagt, sei nötig, um den Teufel überhaupt zur Antwort zu bewegen. Dann folgen die Fragen und Antworten; die Sprache des Teufels wird durch Bauchrednerkunst vorgetäuscht. Der Zauberer fragt nach Namen und Herkunft des Teufels, nach der Dauer seines Innewohnens, nach Art und Stand desselben und seiner Sippe und Verwandtschaft. Hat er nach stundenlangem Mühen endlich alles herausbekommen, was er wünschte, dann beginnt die Verordnung eines Mittels. Der Kogur geht in den Wald und holt eine Wurzel oder ein Kraut, die in vielen Fällen die Genesung herbeiführen. Das erinnerte mich lebhaft an all den Hokuspokus, mit dem sich bei uns Quacksalber und Wunderdoktoren zu umgeben pflegen und der namentlich dazu dient, ganz einfache, längst bekannte Mittel unter irgendeinem abenteuerlichen Namen oder einer wunderbar aufgeputzten Form der Neugierde des Publikums aufzudrängen. Klappern gehört überall zum Handwerk.

* * *

Ein seltsames Hirtenvolk

Ein seltsames Hirtenvolk

Der lange Aufenthalt in der Seriba Ghattas hat mich in enge Verbindung mit den benachbarten Völkerschaften gebracht und mir Gelegenheit zu einer Menge von Beobachtungen und Erkundungen geboten, die ich auf einigen Ausflügen in westlicher Richtung erweitern konnte. Die Studien über das große Volk der Dinka oder Djangeh, wie sie sich selbst nennen, hatte ich schon in der Meschra mit großem Eifer betrieben und im Anfang des Marsches fortgesetzt. Meine Beziehungen zu diesem seltsamen Hirtenvolk waren auch in den folgenden zwei Jahren nur selten unterbrochen. Aus eigener Anschauung kenne ich indes nur die westlichsten Stämme dieses über nahezu 240.000 Quadratkilometer ausgebreiteten Volkes, diesen Teil aber hinreichend genau, um manches Neue berichten zu können.

Die Mehrzahl übersteigt in ihrer Körperhöhe nur wenig ein mittleres Maß. Bei 26 gemessenen Eingeborenen war die Durchschnittshöhe 1,74 Meter.

Die Dinka zählen zu den am dunkelsten gefärbten Rassen, aber die Haut lässt deutlich einen braunen Ton erkennen, sobald sie von der Asche gesäubert ist, mit der sie sich so gern einreiben. Wenn sie sich mit Öl gesalbt haben, oder nach einem Bad, schimmert ihre Haut wie braunschwarze Bronze. Die Einförmigkeit der Gesichtsbildung beruht mehr auf einer Täuschung unseres Auges, dem die schwarze Gestaltung ungewohnt erscheint, als auf einer wirklichen Gleichartigkeit der Züge. Einigermaßen einnehmende Gesichtszüge sind selten, unaussprechlich hässliche Fratzen, die verstärkt werden durch ein Grimassenspiel, verleihen der großen Mehrzahl affenartigen Ausdruck. Doch fehlt es auch nicht an Ausnahmen, die eine tadellose Regelmäßigkeit der Züge aufweisen. Das Haar scheren sie sich meist kurz und lassen auf der Höhe des Scheitels nur einen Schopf stehen, den sie durch Einstecken von Straußenfedern zieren. Ein Dinkastutzer, den ausnahmsweise ein reicherer Haarwuchs auszeichnete, hatte das 15 Zentimeter lange Haar zu flammenförmigen Zipfeln aufgerichtet; sie waren fuchsrot gefärbt und verliehen dem Mann ein satanisches Aussehen. Eine solche Färbung ist das Ergebnis fortgesetzter Waschungen mit Kuhharn. Der Bartwuchs ist zu unentwickelt, um irgendwie in Betracht zu kommen. Ihre Schermesser bestehen aus sorgfältig geschliffenen Lanzenspitzen.

Beide Geschlechter brechen sich die unteren Schneidezähne aus. Eine Folge davon ist ihre undeutliche Sprache. Auffällig schien es mir, dass gerade dieses Volk häufig schlechte Zähne hat. Männer und Frauen durchlöchern sich die Ohrränder und stecken eiserne Ringelchen und mit Eisen beschlagene Stäbchen durch. Die Frauen durchbohren sich wohl auch die Oberlippe, um einen eisernen Stift und eine zylindrische Glasperle einzufügen. Tätowierung ist nur bei Männern gebräuchlich und besteht immer in etwa zehn strahlenförmigen Schnitten, die über Stirn und Schläfe verlaufen und die Nasenwurzel zum Mittelpunkt haben; hieran erkennt man die Dinka sofort.

Nach ihrer Auffassung gebührt nur dem Weib eine Hülle, eines Mannes ist selbst die bescheidenste unwürdig. Umso sorgfältiger bekleidet erscheinen die Frauen; angetan mit zwei enthaarten Fellschürzen – das Gerben des Leders ist unbekannt –, die vorn und hinten von den Hüften bis an die Knöchel reichen und an den Rändern meist mit Reihen von Glasperlen oder zahllosen kleinen Eisenringen, Schellen und Glöckchen besetzt sind.

Eisen hat noch hohen Wert; Kupfer wird nicht entsprechend geschätzt. Die Frauen der Reichen sind oft mit Eisen überladen, etliche tragen nahezu einen halben Zentner davon an Ringen und Zierraten mit sich. Die Lieblingszierde der Männer sind Elfenbeinringe, die am Oberarm getragen werden, der Unterarm ist bei den Reichen mit einem förmlichen Panzer von Ringen eng umgürtet. Einen minder ritterlichen Schmuck bilden die aus Ledersträngen geflochtenen Stricke um den Hals, die aus Nilpferdhaut geschnittenen Armringe und vollends die Kuh- und Ziegenschwänze, mit denen sich jeder Dinkastutzer umhängt und mit denen er seine Waffen schmückt. Da der Dinka mit seinem meist spärlichen Haarwuchs nicht viel anzufangen weiß, verlegt er sich auf Mützen und Perücken. Sonderbare Kappen von der Gestalt tscherkessischer Kettenhelme werden ausschließlich aus großen weißen Zylinderperlen zusammengestickt. Aus Straußenfedern wird ab und zu eine Art Mütze gemacht, die einen ebenso leichten als sicheren Schutz gegen die Sonnenstrahlen gewährt. Als Zeichen der Trauer trägt der Dinka nach weitverbreiteter afrikanischer Sitte einen Strick um den Hals.

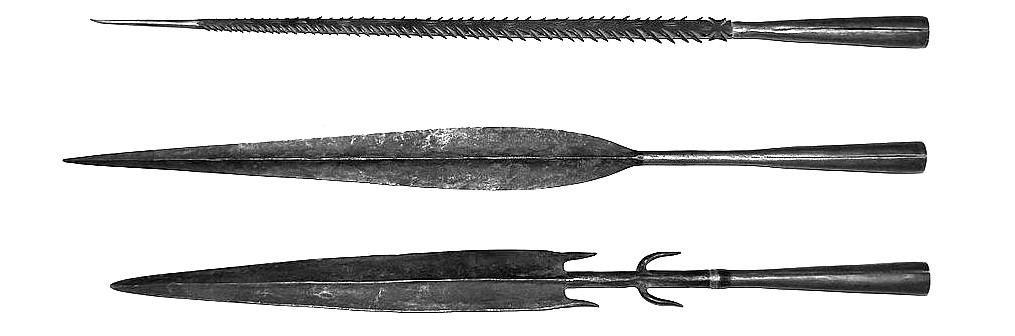

Die Hauptwaffe ist die Lanze; der Gebrauch von Bogen und Pfeilen ist ihnen fremd.

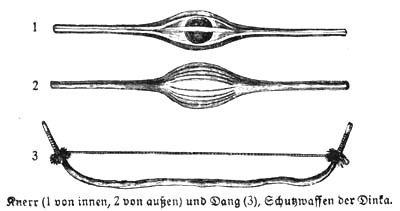

Mit den Kaffern gemeinsam haben sie die Vorliebe für Keulen, Stöcke und für Schilde von länglich-rundlicher Gestalt, die aus Büffelhaut geschnitten sind. Eigentümlich sind den Dinka die zum Abwehren von Keulen- und Stockhieben dienenden Schutzwaffen. „Kuerr“ ist ein Holz von einem Meter Länge, in der Mitte mit einer hohlen Verdickung, um den Handgriff zu schützen; „Dang“ ein Bogen, dessen derbe Sehnen die Wucht der Keulenhiebe brechen.

Kuerr und Dang, Schutzwaffen der Dinka

Ackerbau wird nur nebensächlich, aber in ziemlich geschickter Weise betrieben. Sauberkeit und sorgsame Auswahl der Nahrung findet sich bei den Dinka wie bei kaum einem anderen Volk Afrikas. Die Mehl- und Milchspeisen stehen unserer Kochkunst nicht nach. Die Leute greifen nicht mit den Händen in eine und dieselbe Schüssel; die Gäste lagern sich um eine große Schüssel Brei oder Grütze. Wenn sich der erste satt gegessen hat, gibt er die Schüssel dem Folgenden. Zuweilen bot ich Dinkadamen von Rang auf meinem Feldtisch europäisch zubereitete Gerichte an, und sie saßen auf meinen Stühlen. Sie griffen zu Gabeln und Löffeln, als verstände sich das von selbst, und legten alles sorgfältig und noch dazu gewaschen wieder an Ort und Stelle. Alles kriechende Gewürm erfüllt den Dinka mit Ekel. Krokodile, große Eidechsen, Frösche usw. sind nicht küchenfähig, nur die Schildkröte wird als Suppe verkocht. Nicht minder widerwärtig erscheint ihnen der Genuss von Hundefleisch. Ein feines Wild ist jedoch, wie überall in Afrika, die Katze; als das leckerste wird der Hase hochgeschätzt. Leidenschaftliches Tabakrauchen hat sich seit alten Zeiten eingebürgert, und die Dinka bedienen sich derselben riesigen Pfeifenköpfe wie die Schilluk.

Im Inneren der Wohnungen sind sie von derselben Reinlichkeit wie die Schilluk, mit denen sie die Vorliebe für Asche teilen, in der sie sich des Nachts der Mücken wegen betten.

Auffällig ist das Fehlen des Ungeziefers; in diesem Teil von Afrika wird man weder von Läusen noch von Flöhen belästigt. Den Fremdling beunruhigt in einer Dinkabehausung nur das Getümmel der Schlangen, die im Stroh des Daches rascheln. Schilluk und Dinka zollen den Schlangen eine Art göttlicher Verehrung; die Dinka nennen sie sogar ihre „Brüder“ und sehen deren Tötung als Verbrechen an. Es wurde mir beteuert, dass einzelne Schlangen dem Hausbesitzer bekannt seien und dass er sie mit Namen nenne. Übrigens sind Schlangen im tropischen Afrika überhaupt nicht häufig; soviel ich in Erfahrung bringen konnte, sind die Schlangen im Lande der Dinka nicht giftig.

Zu Weilern und Gehöften von wenigen Hütten vereinigt, sind die Wohnungen über das Ackerland zerstreut. Eigentliche Dörfer gibt es nicht, der Viehstand der einzelnen Distrikte aber ist in einem großen Viehhof vereinigt, den die Chartumer Murach nennen. Große Hütten haben 13 Meter im Durchmesser. Um den Dachstuhl zu stützen, pflanzen die Dinka einen vielverästelten großen Baumstamm in die Mitte der Hütte.

Die nebenstehende Zeichnung veranschaulicht ein Dinkagehöft. Es ist mit Feldern von Sorghum oder Negerhirse umgeben. Von den drei Hütten ist die mittlere, mit einem doppelten Vorbau versehene die Wohnung des Familienvaters. Links steht eine Hütte für die Weiber; die größte und schönste Hütte rechts ist dazu bestimmt, kranke Kühe zur Pflege aufzunehmen, da ihnen in den Murach nicht die nötige Sorgfalt zugewendet werden kann. Unter der Rokuba, dem Sonnendach, vor den Hütten befindet sich der Feuerplatz zum Kochen; er ist hinter einem Windschirm aus Ton gelegen. In dem Dornverhau rechts werden die Ziegen für den täglichen Milchbedarf gehalten.

Dinkagehöft

Ihre Haustiere sind Rinder, Schafe, Ziegen und Hunde. Alles Dichten und Trachten der Dinka dreht sich um den Besitz von Rindern, mit diesen Tieren wird ein förmlicher Kultus getrieben. Man schlachtet nie ein Rind; kranke pflegt man mit Sorgfalt in eigenen Hütten; nur die gefallenen und die verunglückten Tiere werden verspeist. Ein Hauptvergnügen für Dinkakinder ist das Nachbilden von Rindern und Ziegen aus Ton.

In der Morgenstunde werden die Kühe gemolken, doch ist der Milchertrag sehr kärglich. Selten enthalten die Murach unter 2.000 Stück Vieh, ich habe solche mit bis zu 3.000 kennen gelernt. Auf den einzelnen Dinka kommen mindestens drei Rinder. Es gibt natürlich auch Arme; diese sind die Knechte der Reichen. Einzelne Viehhöfe beherbergen bis an 10.000 Stück Vieh, nach meiner eigenen Zählung, die ich an den zum Anbinden dienenden Pflöcken vornahm.

Die Dinka sind ein großes Volk, aber die zahlreichen Stämme bekriegen sich nicht nur oft untereinander, sondern lassen sich auch als Werkzeuge der fremden Eroberer gegeneinander missbrauchen. Alle Versuche, sie in einen Zustand der Leibeigenschaft zu bringen, sind aber bisher fehlgeschlagen. Die ausgeprägte Eigenart des Volkes und das zähe Festhalten an ihren Sitten macht sie auch für den Sklavenhandel wertlos. Die in früheren Zeiten auf den Raubzügen der Nubier erbeuteten Männer werden unter die Soldaten gesteckt; damals bestand die große Mehrzahl der schwarzen Truppen Ägyptens aus Dinkas. Der Höchstkommandierende im Sudan, Adam Pascha, war selbst von Geburt ein Dinka.

Die Dinka sind als grausam im Krieg bekannt; sie kennen keinen Pardon, und um die Körper der Erschlagenen führen sie wilde Tänze auf. Allein, es gibt auch Dinka deren Gemüt für Barmherzigkeit empfänglich ist. Nie werden Geschwister und Eltern sich gegenseitig im Stich lassen.

Die Annahme, dass bei diesen Wilden ein Familiengefühl in unserem Sinne nicht vorhanden sei, ist nicht gerechtfertigt. Im Frühjahr 1871 erlebte ich folgendes: Ich weilte damals in der Seriba Kutschuk-Ali am Djur unter dem Volke gleichen Namens. Einer der Dinkaträger, die Vorräte für mich von der Meschra herbeigeschafft hatten, war seiner geschwollenen Füße wegen nicht imstande, in seine Heimat zurückzukehren. Viele Tage saß er allein da. Es herrschte Hungersnot im Lande, und ab und zu erhielt er von mir eine Handvoll Durra und Reste von unseren Mahlzeiten. Er konnte also zur Not leben und befand sich auf sicherem Boden; es hätte daher nur der Geduld bedurft, um nach der Heilung seine Familie zu erreichen. Aber nicht lange währte es, da stellte sich sein bejahrter Vater ein, um ihn abzuholen. Auf seinen eigenen schwachen Schultern trug der Alte den fast zwei Meter langen Lümmel 16 Wegstunden weit nach Hause. Die Eingeborenen sahen diese für unser Empfinden ungewöhnliche Leistung als etwas ganz Selbstverständliches an.

* * *

Schwarze Schmiedekünstler

Schwarze Schmiedekünstler

Auf einem dreiwöchigen Abstecher nach Nordwesten machte ich nähere Bekanntschaft mit den Djur, einem mit den Schilluk naheverwandten Stamm, dessen Seelenzahl kaum 20.000 übersteigen kann. Der Name stammt von den Dinka und bedeutet Waldmenschen, Wilde, im verächtlichen Sinn. Sie sind etwas heller gefärbt als die Dinka. In ihrer Tracht haben sie meist den Schillukbrauch beibehalten. Obgleich die Männer tagtäglich mit den Nubiern und den Bongo zu tun haben, lassen sie sich von ihnen nicht beeinflussen und lehnen hartnäckig eine Bedeckung der Geschlechtsteile ab. Umso sorgfältiger bedecken sie die Gesäßpartie mit einer kleinen Schürze von Fell. Kunstvoller Haarputz scheint nicht üblich zu sein; Männer und Frauen tragen am liebsten das Haupthaar kurz geschoren.

Die Lieblingszierraten bei den Männern sind dieselben wie bei den Dinka. Ein eigentümlicher Schmuck der Männer, der sich nur hier findet, besteht in schweren Ringen aus gegossenem Messing, deren Zierraten aufs sorgfältigste eingemeißelt werden. Die Frauen sind durch nichts von den Dinkaweibern zu unterscheiden. Sehr häufig tragen sie einen großen Eisenring, der durch die Nase gezogen ist. Unglaubliches in Verunstaltung leisten die den Djur benachbarten Belanda, die in der Nase zu Dutzenden Ringelchen tragen, die wie heraushängende Würmer aussehen: ein abscheulicher Anblick!

In neuerer Zeit hat sich vieles von den ursprünglichen Sitten der Djur verloren. So ist der Gebrauch des gegenseitigen Anspuckens, der früher als Begrüßung allgemein üblich war, längst in Vergessenheit geraten. Ich war nur dreimal Zeuge davon. In diesen Fällen drückte das Ausspucken den höchsten Grad inniger Zuneigung aus, eine Art Schwur der Treue und Ergebenheit.

Der Landstrich, den die Djur bewohnen, bildet die unterste Terrasse des eisenhaltigen Felsbodens, daher waren sie auf die Eisenindustrie angewiesen. Jeder Djur ist ein gelernter Schmied. Die gewöhnliche Form, in der das Rohmaterial hergerichtet wird, ist eine Lanzenspitze, in der Regel 60 bis 70 Zentimeter lang. Lanzen und „Meloten“, d. h. Spaten, dienen im gesamten Gebiet des oberen Nil als gangbare Münze. Im März, kurz vor der Aussaat, verlassen die Djur ihre Hütten, um teils zum Fischfang an die Ufer des Flusses gleichen Namens zu ziehen, teils um sich mit Erzschmelzen im Walde zu beschäftigen. Weiber und Kinder folgen ihnen und führen alle bewegliche Habe mit sich. An den Baumstämmen lehnen Lanzen und Harpunen, hängen die derben Bogen zu Fallen beim Büffelfang, die Netze, Reusen und Fischkörbe, das ganze Zubehör der Hauswirtschaft, gedörrte Fische und Krokodile, Wildbret, am Boden überall Kohlen und Haufen von Brauneisenstein, Eisenschlacken, zerbrochene Tondüsen und ähnliches. Der Schmelzofen hat eine schlanke, geschweift konische Gestalt und erreicht nur etwas über einen Meter Höhe. Alle waren wie nach einem Modell gebaut; Blasebälge kommen nicht in Anwendung. Das Metall ist unseren besten Sorten Schmiedeeisen gleichwertig.

Dorf der Djur im Winter

Eine Vorstellung vom Leben in einem Djurdorf zur Winterszeit soll die umstehende Zeichnung veranschaulichen. Die hohen Gerüste bei den Hütten enthalten das zur Aussaat bestimmte Sorghumkorn, die Maiskolben, die Kürbisse, die hier vor den gefräßigen Ratten und Insekten sicher sind. Unter den Gestellen sind die Ziegen angebunden, mit Hunden und Hühnern die einzigen Haustiere.

Die Behausungen, runde Hütten mit Kegeldach, sind im allgemeinen in der Form einfach und schmucklos, aber mit großer Sorgfalt und Sauberkeit und mit guter Raumverteilung gebaut, wie dies bei allen heidnischen Negervölkern der Fall ist. Im Inneren befindet sich ein großer Vorratsraum, der zur Aufnahme des Korns bestimmt ist, das für den Hausbedarf dient. Der freie Platz vor der Hütte wird von einem aufs sorgfältigste geglätteten und festgestampften Tonboden eingenommen, auf dem man das Korn reinigt. Von tadelloser Härte ist der Tonboden im Inneren der Hütten. Ein großer Holzmörser, in dem das Korn zerstampft wird, um nachträglich mit den Händen auf einem Stein zu feinem Mehl zerrieben zu werden, ist vor der Hütte tief in den Boden eingesenkt. An einem Baumstamm zur Linken hängt die große Signalpauke; man sieht dort auch die starken Bogen, deren Sehne durch einen Knebel mit Gewalt gespannt wird, um auf der Jagd als Falle zu dienen. Rechts trägt ein Mann Eisensteine zusammen.

Den Boden bestellen die Djur mit vielem Eifer. Den größten Wert legen sie auf Besitz von Vieh, obwohl nur magere Ziegen den Bestand bilden. Ein stets gefüllter Hühnerhof und schließlich der Hund sind zur häuslichen Behäbigkeit unentbehrlich. Die Männer jagen und fischen und üben sich in der edlen Schmiedekunst, falls sie nicht von den Nubiern zu Frondiensten als Lastträger oder Hüttenbauer herangezogen werden. Die Felder werden von den Weibern bestellt, denen auch der Hauptteil der Arbeit bei der Einrichtung der Hütten zukommt. Aus freier Hand, ohne Hilfe einer Drehscheibe gestalten sie tonnengroße Gefäße von tadelloser Ebenmäßigkeit. Mit einer glattgeschlagenen Tonfläche werden auch die Gräber neben den Hütten versehen. Ein kreisrunder, flacher, bis eineinhalb Meter hoher Hügel bezeichnet die letzte Ruhestätte für so lange Zeit, als die abspülende Kraft der Regengüsse es gestattet.

Eltern- und Kindesliebe zeichnet die Djur in weit vorteilhafterer Weise aus als andere Völker Zentralafrikas. Jede Familie ist reich an Kindern. Säuglinge legt man in längliche Körbe, die als Wiege dienen; nirgends sah ich Ähnliches bei heidnischen Negervölkern. Auch das Alter steht in Ehren, und in den Weilern trifft man überall Leute mit weißem Haar.

* * *

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.