Georg Schweinfurth: Afrikanisches Skizzenbuch

- -

- 100%

- +

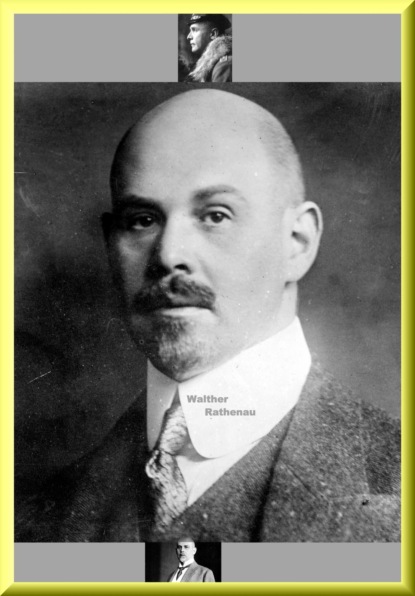

Was mir zur Empfehlung bei dem englischen Verleger sehr zustatten kam, war der Umstand, dass vor kurzem mein Name, allerdings bei einer mir ganz fremden Angelegenheit, in den englischen Zeitungen und in Verbindung mit Afrika rühmend erwähnt worden war. Die Times hatte einen zwei Spalten langen Artikel von Justus v. Liebig (1. Oktober 1872) gebracht, in dem ich als Zeuge für den Nährwert des Fleischextraktes angerufen wurde. Diesem waren bereits damals direkt nährende Eigenschaften in Abrede gestellt und nur anregende oder reizende zuerkannt worden. Jener erste Vortrag, den ich nach meiner Rückkehr in Deutschland über die Reisen 1868 bis 1871 zu halten hatte, fand vor der Geographischen Gesellschaft zu München, und zwar im Hörsaal des chemischen Laboratoriums statt. Unter den Zuhörern befand sich auch der Freiherr von Liebig. In dem Vortrage war unter anderem erzählt worden, wie ich im Lande der Niamniam aus dem Fleisch zweier am gleichen Tage erlegter Antilopen durch Zerhacken, Kochen, Filtrieren und schließliches Verdicken, durch Eindampfen mir einen Vorrat von zwei Flaschen sehr wohlschmeckendem Fleischextrakt herzustellen gewusst und wie dieser bei bald darauf eintretendem schlimmen Nahrungsmangel zu meiner Ernährung wesentlich beigetragen habe. Am folgenden Morgen, als ich den Botanischen Garten besuchte, wurde mir dort vom Inspektor der große Chemiker selbst vorgestellt. Er hatte mich offenbar erwartet, um mir zu sagen, dass ihn meine Mitteilungen über den selbstbereiteten Fleischextrakt und dessen erprobten Nährwert in hohem Grade interessiert hätten, und um nun daran die Frage zu knüpfen, ob ich wohl gestatten würde, dass er darüber in den Blättern berichte. So wäscht bei der Verkettung von Verdienst und Glück oft eine Hand die andere!

Justus von Liebig – 1803 – 1873

Es darf nicht wundernehmen, dass ich in der Folge von Freunden und Bekannten gelegentlich manches Wort des Tadels zu hören bekam, weil ich mich zur Veröffentlichung des Reiseberichtes zunächst an das Ausland gewandt hatte. Zu meiner Entschuldigung brauchte ich nur anzuführen, dass daraus weder der Wissenschaft Nachteil erwachsen, noch das Ansehen der deutschen Forschung in der Welt verringert worden ist.

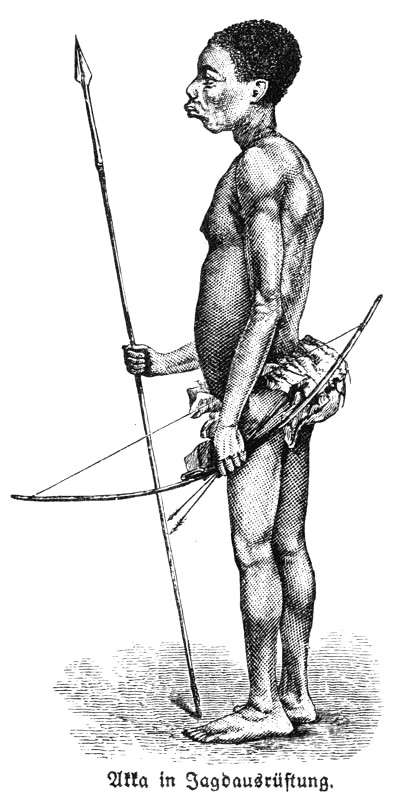

Die große goldene Stiftermedaille der Londoner Geographischen Gesellschaft wurde mir nach dem Erscheinen meines „Im Herzen von Afrika“ für dieses Werk zuerkannt, wie die Begleiturkunde besagt, nachdem vor ihr die langjährigen botanischen Forschungen im Nilgebiet, die Feststellung der südwestlichen Begrenzung des Nilbeckens und die Entdeckung des Uelle jenseits dieser Wasserscheide, dann auch die Auffindung und Beschreibung des Zwergvolkes der Akka, als Bestätigung der alten Pygmäensage, unter den verdienstlichen Momenten namhaft gemacht worden waren.

Pygmäe

Außer den englischen in London und in Neuyork erschienenen Ausgaben meines Reisewerks sind auch italienische und namentlich mehrere französische Ausgaben der Öffentlichkeit übergeben worden. Als Kuriosum darf wohl auch die türkische Übersetzung angeführt werden, die in einem starken und illustrierten Band zu Konstantinopel erschien. Die erste deutsche Ausgabe von 1874 in zwei Bänden war bald vergriffen und ich musste später (1878) eine etwas gekürzte zweite in einem Bande zurechtmachen.

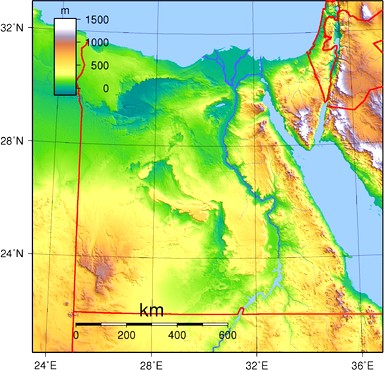

In den vier ersten Monaten des Jahres 1874 befand ich mich wieder auf Reisen in Afrika. Ich hatte zum Gegenstand meiner Forschungen die große Oase von el Chargeh gewählt und traf dort auf ihrem Rückzuge mit der von Gerhard Rohlfs zur Erforschung der Libyschen Wüste geleiteten Expedition zusammen.

Gerhard Rohlfs – 1831- 1896

Im August desselben Jahres beteiligte ich mich an der in Belfast abgehaltenen Tagung der British Association, wo ich über die besuchte Oase einen Vortrag hielt.

Heinrich Brugsch – 1827 – 1894

Auf Vorschlag von Heinrich Brugsch hatte mich der Khedive Ismail, laut Dekret vom 19. Mai 1875, mit der Gründung einer geographischen Gesellschaft in Kairo beauftragt, die ich am 2. Juni eröffnete, und die noch heute besteht. Ich blieb aber nur ein Jahr Vorsitzender dieser Gesellschaft und widmete mich, nachdem ich sie bei dem im August 1875 zu Paris abgehaltenen Kongress vertreten, dann eingehend der botanischen und geologischen Erforschung der östlichen Wüste, zu der ich im Frühjahr 1876 den ersten Streifzug, diesen in Gesellschaft von Paul Güßfeldt, ins Werk setzte. Ich habe in diesem Gebiet, mit Kamelen der Maase-Araber (gewöhnlich 12 an Zahl) 10 größere Reisen zur Ausführung gebracht und an Wegstrecke viele Tausende von Kilometern zurückgelegt. Zu der Kostenbestreitung hat mir das preußische Kultusministerium immer beträchtliche Unterstützung gewährt.

Auch im Westen des Niltals unternahm ich ausgedehnte Streifzüge. Viele Karten (30 Stück) entwarf ich von den durchreisten Länderstrecken, die bisher nicht aufgenommen worden waren, und die namentlich im Gebiet der östlichen Wüste zwischen 30° und 26° n. Br. noch als Terra incognita gelten konnten.

Kamel-Karawane – Foto: Sergey Pesterev

Dreizehn Jahre lebte ich als Privatgelehrter in Kairo ansässig und beschäftigte mich vorwiegend mit botanischen Studien. Ein großes Herbarium afrikanischer Pflanzen wurde in meiner Wohnung aufgestellt. Zusammen mit meinem alten Freunde Paul Ascherson, der fünfmal Ägypten besuchte, veröffentlichte ich 1887 im Bande II der Mémoires de l'Institut Egyptien eine Übersicht über die Flora von Ägypten, der 1889 noch ein Nachtrag beigefügt wurde.

Die geologischen und paläontologischen Ergebnisse meiner ägyptischen Streifzüge wurden dem für diese Fächer in Berlin vorhandenen Institut einverleibt, wo sie noch heute 14 Schränke füllen. Blankenhorn hat sie zum Teil auch in seiner 1921 erschienenen, alles Wissen vom Lande erschöpfenden Geologie von Ägypten verwertet.

Im Januar 1876 ist mir vom sächsischen Unterrichtsminister v. Gerber die Berufung auf den Lehrstuhl der Geographie an der Universität Leipzig angetragen worden. Ich war aber nicht gewillt, meine ägyptischen Forschungspläne nach Versuchen von so kurzer Dauer aufzugeben.

Im September 1876 war ich in Brüssel als Gast des Königs Leopold II. und als Mitglied der von ihm zusammenberufenen Afrika-Konferenz, die man als den Vorboten, ja als den ersten Akt der vom König mit so sicherem Zielbewusstsein ins Werk gesetzten Gründung des Kongo-Staats betrachten kann. Unter den 22 Teilnehmern befanden sich noch vier andere Deutsche: Oscar Lenz, Gustav Nachtigal, Ferdinand von Richthofen und Gerhard Rohlfs.

Leopold II. – König von Belgien – 1835 - 1909

Im Jahre 1879 wurde unter Vermittlung des deutschen Konsulats in Kairo meine Naturalisation als Reichsdeutscher ermöglicht, nachdem ich durch einen Machtspruch des Fürsten Bismarck, trotz meines Verbleibs in Ägypten, als preußischer Staatsbürger Aufnahme gefunden hatte.

Im Hochsommer 1880 habe ich den Libanon durchzogen und im Jahr darauf mit Emil Riebeck eine botanische Erforschung der Insel Sokotra, dann auch einiger Teile der südarabischen Küste in Ausführung gebracht.

Im Herbst 1881 teilte ich auf dem in Venedig zusammenberufenen Geographischen Kongress mit A. de Quatrefages den Vorsitz der für die Ausstellung von Karten und Reisewerken eingesetzten Prüfungskommission.

Im Juni 1882 war ich nach einer dreimonatigen mit Kamelen ausgeführten Rundreise um Oberägypten nach Kairo zurückgekehrt, als alle Europäer, die dazu imstande waren, vor dem durch den ägyptischen Oberst Arabi-Pascha veranlassten Aufstand zu flüchten begannen. In Alexandria verbrachte ich, vor und nach der Beschießung der Stadt (d. h. der Forts) durch die englische Flotte, böse Tage und im Hause meines Freundes Eduard Friedheim war ich sogar mit diesem in arge Bedrängung durch den im Aufruhr befindlichen und bewaffneten Pöbel geraten, der wohl einzigen Lebensgefahr, der ich mich entsinne, in Afrika ausgesetzt gewesen zu sein. Es war am 11. Juli, als wir, im Begriff an Leinwandrollen aus den oberen Fenstern herabzugleiten, uns von den bewaffneten Volksmassen der Straße auf einen Balkon ausgesperrt sahen und gegen die Anstürmenden acht Stunden lang standzuhalten hatten. Wir flüchteten später nach dem großen Diakonissenhaus, das bis zur Landung der Okkupationstruppen als Zufluchtsstätte vieler Bedrängten einige Sicherheit darbot.

Im April 1883 konnte ich an Bord des deutschen Kreuzers „CYKLOP“ (Kap.-Leutn. Kelch) von Alexandria aus eine behufs vorzunehmender Schießübungen ausgeführte Fahrt längs der Küste nach Westen mitmachen, die sich bis zu der damals zum türkischen Gebiet gehörigen Hafenbucht von Tobruk ausdehnte. Es war mir gestattet, an dieser selten betretenen Küste verschiedene Exkursionen zu unternehmen und meinen Sammlungen reiche Ausbeute zuzuführen.

Als altes Mitglied der englischen Antisklavereigesellschaft habe ich an den Vorsitzenden Charles Allen von Berlin aus die Aufforderung telegraphiert, es müsse schleunigst gegen die Mahdisten im Sudan vorgegangen werden, weil General Gordon sich in Khartum in äußerst bedrängter Lage befände und es jetzt die elfte Stunde sei, wenn man ihn noch retten wolle. Die Times vom 19. Juli 1884 brachte meine Nachricht als Alarmdepesche, und ich erlitt vielen Tadel wegen Übertreibung der Gefahr. Immerhin glaubte ich mich später rühmen zu dürfen, den Entschluss zum Feldzug wenigstens gefördert zu haben, denn Gordon ist doch nur infolge der verspäteten Hilfe umgekommen.

Obgleich von Anfang an ein sehr eifriges Mitglied der Deutschen Kolonialgesellschaft, war ich doch nicht in der Lage, ihren Bestrebungen von unmittelbar förderndem Nutzen zu sein, zumal, da ich kein einziges von unseren Kolonialgebieten aus eigener Anschauung kennen gelernt habe. Trotzdem wurde mir bereits im November 1886 unter dem Präsidium des Fürsten Hohenlohe-Langenburg die Ehrenmitgliedschaft dieser Körperschaft zuteil. Besonders bei zwei Anlässen bot sich mir eine Gelegenheit, in öffentlicher Rede die kolonialen Interessen zu vertreten. Bei der 59. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte hielt ich 1886 im Zirkus Renz zu Berlin einen Vortrag über „Europas Aufgaben und Aussichten im tropischen Afrika“, wo meine erregten Worte über unsere als „Abenteurer“ missachteten Vorkämpfer stürmischen Beifall fanden, wie mir ähnliches in meinem Leben nie zuteil geworden ist. Ich habe auch in einer am 17. August 1889 von der Deutschen Kolonialgesellschaft veranstalteten Protestversammlung gegen Englands Missachtung des vom Kongovertrag verheißenen freien Handelsverkehrs auf den Strömen, über „Deutschlands Verpflichtungen gegen Emin Pascha“ gesprochen und zur Begrüßung des aus Afrika zurückgekehrten Karl Peters am 25. August 1890 die Festrede gehalten.

Carl Peters – 1856 – 1918

(siehe Bände 152 und 154 in dieser gelben Reihe)

Nach Beendigung der von Karl Peters unternommenen Emin Pacha-Expedition war ich bis August 1891 Vorsitzender des Komitees der Peters-Stiftung, die zu einem die kolonialen Interessen in unserem Ostafrika fördernden Unternehmen (Dampfer auf dem See von Ukerewe) große Summen zusammenbrachte.

Der Vorsitz im „Institut Egyptien“ wurde mir 1887 übertragen. Diese vorwiegend französische Gesellschaft vertrat, in Tradition der vom General Bonaparte 1798 unter gleichem Namen aus den der französischen Expedition beigegebenen Gelehrten gebildeten Körperschaft, schon seit 28 Jahren in Kairo die wissenschaftlichen Interessen.

Am 1. Juli 1888 habe ich meine Wohnung in Kairo aufgegeben, um mich in Berlin ansässig zu machen. Damit meinen umfangreichen Herbarien eine bequeme Aufstellung gesichert würde, räumte mir der mit den Universitätsangelegenheiten im Kultusministerium beauftragte Ministerialdirektor Althoff das obere Stockwerk des an der Südostecke des damaligen Botanischen Gartens (jetzt des „Kleist-Parks“) gelegenen Häuschens ein, des sog. Steuerhäuschens, das ich 20 Jahre lang bewohnt habe, bis es im Jahre 1909 zum Abbruch gelangte, nachdem die große Gartenanlage nach Dahlem verlegt worden war. Auf des gütigen Althoff Betreiben wurden im neuerbauten Botanischen Museum zu Dahlem meinen Herbarien zwei große Stuben eingeräumt und sie kamen dort in ihren 102 Schränken zur Aufstellung. Gegen eine mir gewährte Rente wurde die Sammlung dem Staat vermacht und bei meinen Lebzeiten sollte sie von mir verwaltet werden.

Obgleich ich nun in Berlin als Einwohner eingeschrieben war, habe ich doch in den Winter- und Frühjahrsmonaten immer wieder Ägypten oder Nordafrika (Algerien und Tunesien) aufgesucht, um meinen botanischen Forschungen nachzugehen und die Sammlungen zu bereichern.

Die von mir längst sehnlichst erstrebte Ausbeutung von Jemen konnte ich in den Frühjahrmonaten 1889 und in dem vorhergegangenen Winter zur Ausführung bringen: „in memoriam divi Forskalii“, meines Vorgängers von 1763, wie es die den eingesammelten Pflanzen beigegebenen Zettel bekunden. Von den durch Forskal in Jemen aufgefundenen und neubeschriebenen Pflanzenarten konnte ich an den nämlichen Standorten Belege einsammeln, die den ursprünglichen Originalexemplaren als gleichwertig zu betrachten waren.

Im Jahre 1891 wurde zum Studium von Kolonialfragen und zur vorbereitenden Besprechung von Regierungsvorlagen für den Reichstag in Berlin ein „Kolonialrat“ berufen, dem ich bis zu seiner am 18. Februar 1908 erfolgten Auflösung als Mitglied angehört habe. Als eine Art Ableger blieb vom Kolonialrat noch ein aus 11 Mitgliedern bestehender Sachverständigen-Ausschuss bestehen, zu dem ich gehörte, und dem als „Landeskundliche Kommission“ die Aufgabe zufiel, der kolonialen Zentralverwaltung Vorschläge zu Forschungsunternehmungen in den verschiedenen Gebieten zu unterbreiten. Die letzte Sitzung dieser von Hans Meyer präsidierten Kommission fand am 12. Juli 1919 statt.

In den Jahren 1891-94 unternahm ich drei ausgedehnte Streifzüge, den letzten mit Max Schoeller, Alfred Kaiser und Ernst Anderssen durch die von Italien als „Colonia Eritrea“ in Besitz genommenen Teile von Nordabessinien. Ich erwarb dort, ebenso wie in Jemen sehr umfangreiche Sammlungen von getrockneten Pflanzen und berichtete verschiedenes über meine Wahrnehmungen in deutschen und italienischen Zeitschriften.

Den Juli 1896 verbrachte ich bei meinen Verwandten am Seestrande von Riga, meiner Vaterstadt, die ich seit vielen Jahren nicht mehr aufgesucht hatte, da die Angehörigen sehr häufig nach Deutschland zu kommen pflegten. Ich wiederholte den Besuch im Juli und August 1900 und zum letzten Male im Juli 1905. Mein Vater war 1858 im Alter von 71 Jahren gestorben, die Mutter 1875 im Alter von 77 Jahren. Mein Bruder Alexander, der 12 Jahre älter als ich in Rom im Januar 1895 verstarb, ist, wie der Vater, nur 71 Jahre alt geworden. Er war von seltener musikalischer Begabung und, wie viele Kenner behaupteten, ein Künstler durch und durch. Obgleich er sich meist in Italien aufhielt, hatte er das vom Vater in Riga 1820 begründete Geschäft mit Erfolg fortführen können. Alexander hat eine Familienstiftung mit 12 Legaten hinterlassen, von denen ich eines bezog. Infolge der russischen Revolution ging es verloren.

In den Jahren 1902 bis 1907 war ich vornehmlich bemüht, mit möglicher Gründlichkeit in die Geheimnisse der ägyptischen Steinzeit einzudringen. Indes beschränkte ich mich auf stratographische und morphologische Studien. Vor allem waren es die Höhen und die Steinflächen auf der Westseite des Niltals beim alten Theben (Luksor), wo mir reiche Belehrung geboten ward und sich unerschöpfliche Fundgruben erschlossen für meine großen Sammlungen von wohlerhaltenen Steinwerkzeugen aller Art, die ausschließlich den archäolithischen (eolithischen) und paläolithischen Epochen der Vorzeit angehörten. Von 40 verschiedenen Fundstätten sind sie zusammengetragen worden und an 40 verschiedene Museen und Privatleute habe ich davon Mustersammlungen der Typen verschenkt. Auch bei meinem Aufenthalt in Sizilien und in Tunesien habe ich mich mit großem Eifer diesen von mir in früherer Zeit vernachlässigten Studien hingegeben.

Die Winter- und Frühjahrsmonate der Jahre 1901, 1906 und 1908 verbrachte ich abwechselnd in Algerien und in Tunesien. Ich hielt mich, außer in Algier und Tunis, hauptsächlich in Hamman Rira, Biskra, Hammam, Meskutin, Bona, La Calle und in Gafsa auf, wo die Flora meinen Sammlungen den größten Gewinn darbot.

Von meinen 40 jährigen Besuchen in Ägypten bin ich seit 1874 selten nach Berlin zurückgekehrt, ohne auch einige Kleinigkeiten von Altertümern mitzubringen. Meine Hauptaufmerksamkeit war immer auf pflanzliche Reste gerichtet, die sich in Gräbern unter den Totenbeigaben, aber auch an anderen Stellen vorfanden, und von denen ich Exemplare im Botanischen Museum ablieferte, wo sie in einigen Glasschränken ausgestellt sind. Eine noch unpublizierte Zusammenstellung (4 Kartons meiner Bibliothek), der mir aus dem alten Ägypten nach substanziellen Funden bekannt und nachweisbar gewordenen Pflanzen, umfasst nahezu 200 Spezies. Diese Zusammenstellung ist in dem ersten Bande der „Gartenpflanzen im alten Ägypten. Ägyptologische Studien von Ludwig Keimer (deutscher Ägyptologe – 1892 – 1957), 1924“ ausführlich benutzt worden und soll auch in den späteren Bänden dieses Werkes zu Rate gezogen werden. Die deutschen Ägyptologen haben, auf A. Ermans Anregung, dafür, dass ich „ihren Gesichtskreis erweitert“, zu meinem 80. Geburtstag 1916 mir ein Anerkennungsschreiben gewidmet, das 35 Unterschriften trägt, und das ich als die hervorragendste Ehrung betrachte, die mir an diesem Tage zuteil geworden ist.

In verschiedenen Ländern bin ich Mitglied von 60 verschiedenen wissenschaftlichen Gesellschaften geworden. Ihrer dreißig haben mich zum Ehrenmitglied ernannt, und von diesen als erste die Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin am 9. Dezember 1862, als Gottfried Ehrenberg den Vorsitz führte. Zum Ehrendoktor der Medizin wurde ich von der Heidelberger Universität gelegentlich ihrer Zentenarfeier im August 1913 ernannt, wo ich 41 Jahre vorher meinen Dr. phil. gemacht hatte. Das Prädikat Professor (ohne Lehrauftrag) ist mir vom preußischen Kultusminister v. Puttkammer 1880 verliehen worden.

Januar und Februar 1909 habe ich in den Wüstentälern der Umgebung von Assuan die an den Sandstein und Granitfelsen angebrachten, den ältesten Epochen zugehörigen, zum Teil prähistorischen Graffito-Zeichnungen von Tierbildern aufgenommen, dann auch die dort verbreiteten paläolithischen, nicht aus Kieselstein, sondern aus Quarzit hergestellten Steinwerkzeuge entdeckt, die auch auf eine südliche Herkunft der Urbewohner Licht werfen können.

Nach 46 Jahren verbrachte ich 1912-13 zum ersten Male wieder Winter und Frühjahr in Europa, aber in dem milden Klima von Mentone, wo die Umgebung durch die Menge der prächtigsten Gärten mir besondere Anregung bot und meinen botanischen Sammlungen reichen Zuwachs brachte.

Im Dezember 1913 feierte die geographische Gesellschaft in Kairo das 50jährige Jubiläum, das ihr Gründer in Afrika beging und Dr. Abbate Pascha überreichte mir als Vorsitzender, umgeben von den den verschiedensten Nationalitäten angehörigen Mitgliedern des Vorstandes, ein schön ausgeführtes Gedenkblatt.

Am 14. Mai 1914 habe ich auf Nimmerwiedersehen das schöne Sonnenland Ägypten und seine sympathischen Bewohner verlassen.

* * *

Nächtliches Tierleben in der Oase

Nächtliches Tierleben in der Oase

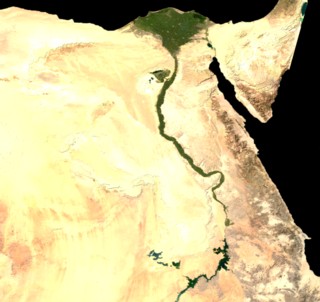

Im Westen des ägyptischen Niltals, auf einem Flächenraum, groß genug, um ganz Deutschland und Frankreich in sich aufzunehmen, breiten sich Wüsten aus, wie man sie sich abschreckender nicht vorzustellen vermag.

Eine derartige Öde und Einförmigkeit, und dazu von solcher Ausdehnung, sucht ihresgleichen auf dem gesamten Erdenrund, und wer sie gesehen, kann sagen, dass ihm die Wüste den Begriff der Unendlichkeit veranschaulicht hat, dem Weltmeere gleich mit seinem unabsehbaren Wasserspiegel.

Die neuere Geographie belegt diese Wüste mit dem Namen der Libyschen. Sie bildet das östliche Drittel von jenem Meer des Sandes und der Steine, welches man als Sahara im Großen und Ganzen bezeichnet. – Die Libysche Wüste weist alle Schrecknisse des Durstes, des Hungers, der Ermattung in ihrer furchtbarsten Gestalt auf; sie bleibt in dieser Beziehung wohl außerhalb allen Vergleichs mit anderen Wüstengegenden. Tage, ja wochenlang kann der Reisende umherziehen, ohne etwas anderes zu erblicken, als den unabänderlichen Wechsel desselben blendenden Kalkgesteins und derselben dünenartigen Hügel von gelbem Sande; wiederholt führt der Weg stundenweit über eine Ebene von derartiger Vollkommenheit, dass auf ihr ein Zuckerhut sich ausnehmen würde wie ein Berg, und dass der Topograph Steine abzubilden hätte, wollte er an solchen Stellen seine Karte mit irgendwelchem Detail ausfüllen. Dem Auge des Wanderers bietet sich keine andere Erquickung dar, als das Blau eines nie getrübten Himmels.

Hornviper

Nach dem, was ich vorausgeschickt, wird es den Leser umso mehr überraschen, wenn ich ihm sage, dass selbst die scheinbar ödeste Wüste ihre Bewohner ernährt, und dass die Libysche eine Tierwelt beherbergt, welche sich aus sehr verschiedenen Klassen des Tierreichs zusammensetzt, von der Schnecke und dem Insekt, welche der kärgliche Tau der Nächte beglückt, bis hinauf zu dem hochentwickelten Raubtier, das einer sehr substanziellen Speise bedarf.

Sahara-Skorpion

Klippschliefer

Alle diese Tiere sind von der Natur mit einem Organismus ausgerüstet, welcher ihnen den Kampf gegen jene lebensfeindliche Starrheit der Wüste ermöglicht, der jedes andere Wesen erliegt. Wie bei den Pflanzen der Wüste, ist das Rätsel ihrer Erhaltung mehr in den Geheimnissen ihrer inneren Organisation als – abgesehen von den Schutzmitteln, welche sie selbst hin und wieder darbietet – in der Natur der äußeren Verhältnisse zu suchen, unter welchen sie leben. Nicht das Quantum oder die Qualität der zu ihrem Unterhalte dienenden Stoffe kommt bei ihrem Dasein in Betracht, wohl aber die Art und Weise, in welcher sie dieselben zu verwerten vermögen, das Maß des aus dem Dargebotenen gezogenen Nutzens. In dieser Hinsicht gleicht der karge Haushalt der Natur in den heißen Wüsten von Sand und Steinen auffallend demjenigen, welchen wir in den Eis- und Schneewüsten der Polarzone wiederfinden. Wo ein Kamel stark und fett wird, da kann das Pferd ebenso gut verhungern, wie auf den Weidegründen eines wohlgemästeten Moschusochsen von Grönland.

Dafür genießen aber auch diese von der Natur auf die äußerste Sparsamkeit im Betriebe ihrer Lebensverrichtungen angewiesenen Existenzen, in den Wüsten des Pols so gut wie in jenen der Sahara, gewisser Vorteile, auf welche viele Geschöpfe, die in Fülle und Mannigfaltigkeit der Kost schwelgen dürfen, anderswo verzichten müssen: Es sind vor allem auf der einen Seite Ruhe und Ungestörtheit, auf der andern eine immense Weite des Reviers und ihre Leichtigkeit des Fortkommens auf demselben. Gazellen und Wüstenfüchse vermögen auf ihren nächtlichen Streifzügen unglaubliche Entfernungen zurückzulegen.