Грани цифровизации: направления, проблемы и перспективы

- -

- 100%

- +

© ИНИОН РАН, 2024

Предисловие

Процесс цифровизации начался, по историческим меркам, совсем недавно. Однако, стремительно разворачиваясь в пространстве и времени, он уже проник во все сферы жизни социума и превратился в важнейшее глобальное направление общественного развития. Мониторинг тенденций и осмысление разнообразных последствий цифровизации, а также ее влияния на различные стороны человеческой жизни представляет собой актуальную научную задачу, что, в свою очередь, служит обоснованием настоящего обзора.

Следует отметить, что сам термин «цифровизация» появился в середине 2010-х годов и еще недостаточно однозначно закрепился в официальных документах, научном дискурсе и мировоззрении людей.

Сначала заговорили о возникновении цифровой экономики. По общему мнению, это понятие ввел в употребление в 1995 г. американский специалист по информатике Н. Негропонте (N. Negroponte) из Массачусетского технологического университета[1]. Международное признание понятие «цифровая экономика» и представления о цифровой трансформации общества получили в 2016 г., после выхода доклада Всемирного банка «Цифровые дивиденды»[2]. До этого для обозначения экономических отношений, возникающих благодаря использованию новых информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и вокруг них, применялись другие термины (такие, как «информационная экономика», «электронная экономика» и т. д.)[3]. Причем сразу сформировались два направления толкования процесса цифровизации – узкое и широкое.

В России узкое определение цифровизации как «перехода с аналоговой формы передачи информации на цифровую» впервые на официальном уровне было представлено в распоряжении Правительства Москвы от 11.10.2010 № 2215-РП[4]. Но уже в 2016–2017 гг. видение цифровизации существенно расширилось – и в глобальном масштабе, и в России в частности. Теперь этот процесс стал рассматриваться как трансформация экономических, социальных и культурных отношений в результате использования новых (цифровых) ИКТ.

В настоящее время, как представляется, уже наблюдается цифровая трансформация социума. «Ведь новые ИКТ проникают во все общественные сферы, а происходящие изменения во многом аналогичны преобразованиям, имевшим место в начале XX в. в связи с процессом электрификации …можно говорить о двух параллельных (хотя и взаимосвязанных) направлениях трансформации. Первое является в большей степени социальным и выражается в формировании новой социальной среды за счет развития новых способов коммуникаций и конструкций виртуального мира – так называемого Интернета людей (Іnternet оf реорlе, IoP). В этот процесс входят цифровизация научного и культурного наследия (создание электронных библиотек, музеев и изданий); проведение общественных мероприятий онлайн (онлайн-трансляции, веб-конференции и пр.), наконец, электронное государство. <…> В данном контексте можно говорить об искусственном процессе создания ноосферы, о которой писал еще В. И. Вернадский. Новая социальная (цифровая) среда неизбежно ведет к психофизическим изменениям самого человека и к серьезному преобразованию всего общества… Второе направление трансформации захватывает преимущественно экономическую сферу и заключается в появлении новых видов деятельности, а также цифровизации традиционных отраслей. Некоторые специалисты связывают с этой (очередной) „волной“ внедрения ИКТ формирование нового технологического уклада – Индустрии 4.0 или четвертой промышленной революции»[5].

В настоящем обзоре цифровизация рассматривается именно с этой точки зрения – как развитие новых и преобразование традиционных видов деятельности под влиянием распространения цифровых технологий. В соответствии с принятым отраслевым подходом непосредственно предметом изучения служат две чрезвычайно важные области: ИТ-индустрия[6] и финтех-индустрия. Эти разные направления («грани») цифровизации, при всей своей непохожести (первое относится к промышленности, второе – к сфере услуг), наглядно демонстрируют палитру преимуществ и проблем, связанных с распространением цифровых технологий.

Развитие ИТ-индустрии служит материальной основой процесса цифровизации, поэтому повышенное внимание к ней вполне обоснованно. При этом номенклатура продукции ИT-индустрии чрезвычайно разнообразна. Российское аналитическое агентство TAdviser выделяет 16 крупных сегментов рынка аппаратного обеспечения (оборудования) и более 30 сегментов рынка программного обеспечения (ПО, «софта»)[7]. Поэтому в обзоре рассматриваются только несколько основных и массовых из них: производство персональных компьютеров (ПК)[8], процессоров и операционных систем (ОС).

В свою очередь, одним из наиболее энергичных «потребителей» новых цифровых технологий в глобальном масштабе является финансовый сектор, относящийся к числу лидеров по глубине цифровой трансформации среди других видов человеческой деятельности. Так, в течение последних двух десятилетий в мировой экономике сформировался быстрорастущий сегмент финтех-индустрии, который объединяет высокотехнологичные компании, работающие в сфере финансовых услуг (финтех-компании). Этот сегмент стал мощным драйвером инновационных изменений в финансовом секторе, в том числе в способах предоставления финансовых услуг, их характеристиках и использовании потребителями.

Ключом к успеху финтех-компаний стала их способность выявлять и устранять проблемы, с которыми сталкиваются клиенты традиционных финансовых институтов (банков, инвестиционных фирм, компаний по управлению капиталом, страховых компаний и т. д.). Финтех-компании демократизируют сферу финансов, предоставляя доступ к финансовым услугам широкому кругу потребителей, включая тех, кто по ряду причин не мог ими пользоваться или пользовался в ограниченном объеме. Кроме того, финтех-компании являются генераторами технологических инноваций, создают продукты на основе самых современных технологий для конечных потребителей и банков, внедряют экономически эффективные способы обслуживания благодаря технологически продвинутой инфраструктуре и упрощенным процедурам взаимодействия с клиентами.

В настоящем обзоре представлены этапы развития ИТ и финтех-индустрий в историческом разрезе, особенности текущего состояния, а также их проблемы и перспективы на глобальном и страновом уровнях. Кроме того, анализируется влияние различных факторов (геополитических, социально-экономических, регуляторных, личностных) на динамику в этих сферах деятельности. Развитие ИТ и финтех-индустрии рассматривается на примере таких стран, как США, Китай и Россия.

Выбор стран вполне закономерен. США были и во многом остаются лидером в разных направлениях цифровизации (включая те, которым непосредственно посвящен настоящий обзор) с самого начала данного процесса. В свою очередь, Китай, наращивая темпы роста и компетенции в сфере ИКТ, настойчиво стремится занять здесь передовые позиции. И ему уже многое удалось. Так, страна стала одним из крупнейших игроков на мировом рынке финтеха, лидируя в глобальном масштабе по его размеру и общему количеству пользователей.

России досталось достаточно неплохое «наследство» от СССР в сфере ИКТ. Однако в международных рейтингах, учитывающих развитие этого сектора, страна занимает не очень высокие позиции[9]. Она обычно относится ко «второму эшелону», уступающему лидерам по большинству направлений. Подобное отставание нельзя считать приемлемым, особенно на фоне достижений СССР в области ИКТ и еще хорошего отечественного технического образования, а также современной геополитической ситуации.

Международные рейтинги также показывают диспропорции в развитии сектора ИКТ в России. Значения индексов, связанных с характеристиками человеческого капитала (цифровые навыки населения, знания, высшее образование, выпускники научных и инженерных специальностей и т. д.), значительно превосходят значения индексов развития цифровых технологий, экспорта ИКТ-услуг, расходов на программное обеспечение и т. д. Это свидетельствует о том, что существующий потенциал в данной сфере в России в полной мере не используется. Более того, внедрение ИКТ в экономику и жизнь общества долгое время происходило на основе импортного оборудования и программного обеспечения. Даже самые успешные отечественные компании («Яндекс», Mail.ru Group, Лаборатория Касперского и др.) далеко отстают от крупнейших ИТ компаний мира.

Тем не менее нельзя не отметить, что за последние годы Россия увеличила темпы цифровизации по многим направлениям и добилась здесь определенных успехов. «Такому развитию способствует активная государственная поддержка, которая осуществляется в рамках реализации национальных проектов РФ и затрагивает всех игроков национальной экономики. Среди успешных проектов… можно выделить федеральный портал „Госуслуги“, цифровизацию Федеральной налоговой службы, а также проекты Правительства Москвы („Мои документы“, „Парковки“, „Моя поликлиника“ и др.)»[10].

Финтех- и ИТ-индустрия входят в число достаточно динамично растущих отраслей российской экономики. Следует подчеркнуть, что в настоящее время от возможностей национальной ИТ-индустрии во многом зависят геоэкономическая конкурентоспособность и геополитическая безопасность страны, а также перспективы ее социально-экономического развития (включая способность поддерживать и совершенствовать другие современные производства, в том числе космические, новых вооружений, атомные, медицинские и т. д.). Не меньшее значение для России имеют и цифровые финансовые технологии. Их использование позволяет нивелировать ряд негативных эффектов жестких антироссийских санкций, стабилизируя отечественную финансовую систему (пример – платежная система «Мир»), а также оказывает позитивное косвенное влияние на развитие других отраслей экономики и социальной сферы страны. Однако имеющиеся структурные диспропорции сдерживают прогресс финтех- и ИТ-индустрий в России, и требуются дополнительные усилия для ускорения их развития.

Решение существующих проблем отечественных финтех- и ИТ-индустрий – разных «полюсов» или «граней» цифровизации – возможно только на основе всестороннего изучения современного состояния российских компаний, перспективных «заделов» в данных областях и системы подготовки соответствующих кадров, а также мировых тенденций в этих сферах деятельности и международного опыта. Материалы настоящего обзора могут служить в качестве источника информации для такого анализа. Сделанные на основе комплексного исследования выводы позволяют совершенствовать меры государственного регулирования и стимулирования процесса цифровизации в России в целях преодоления современных вызовов, перехода от «догоняющей» к «опережающей» траектории развития и закрепления в числе передовых стран мира.

М. А. Положихина

Тенденции и проблемы развития ИТ-индустрии

(на примере производства персональных компьютеров)

Необходимо иметь в виду, что статистика о производстве любого компьютерного оборудования и программного обеспечения (ПО) весьма фрагментирована, и агрегировать ее в мировом масштабе крайне сложно. Поэтому в аналитических целях используются данные о продаже (поставках на рынок) тех или иных устройств (продуктов), которые предоставляют специализированные исследовательские структуры.

Сбором и анализом статистической информации о глобальных рынках продуктов ИКТ, включая ПК, уже не одно десятилетие занимаются две авторитетные международные исследовательские и консалтинговые компании – Gartner[11] и International Data Corporation (IDC)[12]. Хотя их данные несколько различаются между собой в силу методологических особенностей (Gartner обычно дает более высокие оценки), многие международные и официальные организации на этой базе строят свои выводы и рекомендации.

В России аналогичную функцию выполняет компания TAdviser[13]. Кроме того, относящуюся к сфере ИКТ информацию предоставляют новостные (РБК, «Коммерсант» и др.) и специальные издания (например, CNews[14]), а также профессиональные сообщества («Хабр»[15], OpenNET[16] и др.). Информации из перечисленных источников служит основой для настоящего обзора.

Производство персональных компьютеров в мире

По оценкам аналитиков компании Gartner, в 2020 г. в эксплуатации в глобальном масштабе находились 522 млн настольных ПК и 796 млн ноутбуков, а также 479 млн планшетов и 4,3 млрд смартфонов (в целом 6,08 млрд единиц, или 77 компьютерных устройств на 100 человек населения Земли). По итогам 2021 г., полагали аналитики, количество используемой вычислительной техники достигнет 6,22 млрд, в том числе 866 млн ноутбуков и 535 млн планшетов, но 495 млн десктопов. Согласно прогнозу, в 2022 г. количество находящихся в эксплуатации компьютерных устройств должно было увеличиться до 6,42 млрд единиц [Gartner Forecasts…, 2021].

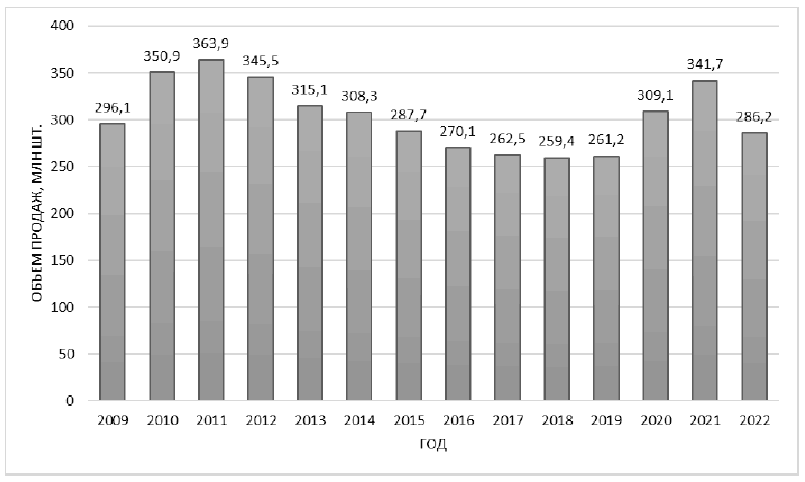

Как показывают данные компании Gartner, в последние десятилетия мировой рынок ПК характеризовался неравномерной и неоднозначной динамикой (рис. 1).

Продажи ПК достаточно быстро и непрерывно росли, начиная с их появления в 1980-х годах. Но уже с 2012 г. масштабы рынка стали сокращаться из-за насыщения спроса и его смещения в сторону мобильных устройств (смартфонов и планшетов). По сравнению с максимальным объемом поставок в 2011 г. (363,9 млн шт.) за семь лет они упали почти на 30 % (до 259,4 млн шт. в 2018 г.). В 2019 г. масштабы продаж ПК начали восстанавливаться. В условиях пандемии COVID-19 люди стали чаще учиться и работать дистанционно, в результате чего спрос на этот вид компьютерной техники (особенно ноутбуков) повысился. В 2021 г. (согласно данным компании Gartner) объем мирового рынка ПК достиг 341,7 млн шт., увеличившись на 30,8 % по сравнению с 2019 г. Однако эффект от «всплеска спроса, вызванного удаленной работой времен пандемии COVID-19», был кратковременным. Появление нового поколения смартфонов (выступающих в качестве прямых конкурентов ПК), насыщение бизнес-сектора оборудованием и снижение его использования населением в 2022 г. «привели к резкому падению объема продаж – на 16,2 % по сравнению с 2021 г.». И тенденция к сокращению спроса на ПК (а следовательно, и объема их продаж) в глобальном масштабе сохранилась в 2023 г. [Компьютеры (мировой рынок), 2023].

Рис. 1. Динамика продаж ПК в мировом масштабе с 2009 по 2022 г., млн шт. Источник: [Компьютеры (мировой рынок), 2023].

Основными поставщиками компьютерного оборудования на мировой рынок (по данным на 2019 г.) выступают Китай (вместе с Гонконгом – 169 млрд долл., или 46,0 % рынка), Мексика (32 млрд долл., или 8,7 % рынка), Нидерланды (28 млрд долл., или 7,7 % рынка) и США (26 млрд долл., или 7,0 % рынка). Более 2 % мирового объема поставок компьютерного оборудования в 2019 г. осуществляли (по отдельности) Германия, Чехия, Таиланд и Тайвань [Компьютеры (мировой рынок), 2023]. При этом Мексика, Чехия и Таиланд являются в основном площадками для сборки продукции крупнейших транснациональных компаний в сфере компьютерного оборудования или производства отдельных комплектующих. Хотя следует признать весьма впечатляющими достижения, например, Мексики в данной области [Корчевская, 2012].

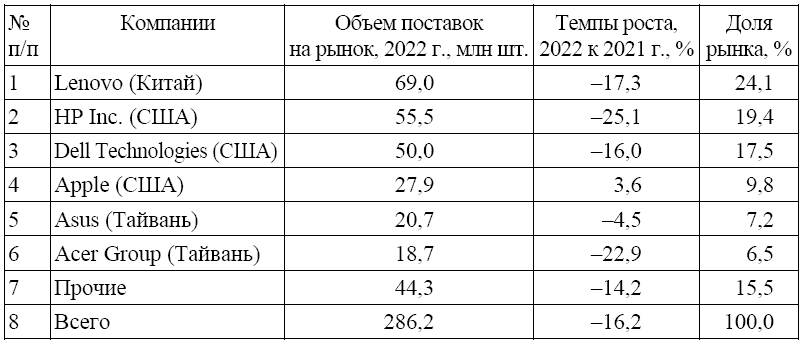

Сам мировой рынок ПК представляет собой олигополию – на продукцию шести компаний в 2022 г. приходилось 85,5 % их розничных продаж. В настоящее время крупнейшим в мире производителем ПК является компания Lenovo (Китай), занимающая более 24 % рынка (табл. 1).

Таблица 1. Основные мировые производители ПК*

*Источник: [Компьютеры (мировой рынок), 2023].

Остальные лидеры по производству ПК – это компании из США и Тайваня. Все они относятся к транснациональным структурам, филиалы и заводы которых располагаются в разных странах мира.

Производство операционных систем. При большом разнообразии операционных систем (ОС) для ПК в настоящее время наибольшее распространение получили: версии Windows (компания Microsoft, США, разрабатываются с 1985 г.) и UNIX-подобные ОС[17]. К последним относится ОС Linux со свободным и общедоступным кодом (создана в 1991 г. Л. Торвальдсом), закрытая ОС MacOS (создана в 2001 г. компанией Apple для компьютеров собственного производства), FreeBSD (первая версия вышла в 1993 г.) и т. д. Версий ОС Linux к настоящему времени разработано много, но основными считаются Ubuntu, Mint и Fedora. На Linux также основывается ОС Debian (а на ней, в свою очередь, ОС Deepin). По состоянию на ноябрь 2023 г. 68,9 % десктопов в мире используют ОС Windows, 21,2 % – MacOS, 3,7 % – Chrome OS (компании Google) и 3,2 % – Linux. В России доля ОС Windows остается существенно больше (86,9 %), тогда как MacOS и Linux – меньше (6,0 и 2,0 % соответственно) [Desktop operating system…, 2023]. Если в первом случае это объясняется прежде всего относительно низкой популярностью в стране ПК от Apple (из-за их более высокой цены), то во втором – медленным импортозамещением ПО.

Производство процессоров. Центральным элементом любого компьютера является его процессор, который представляет собой сложную интегральную микросхему[18]. Специалисты различают архитектуру и микроархитектуру процессора[19]. «Распространенных процессорных архитектур в мире не много: почти весь рынок [до середины 2010-х годов] был поделен между тремя компаниями – Intel (США), ARM (Advanced RISC Machines, Великобритания-Япония)[20] и MIPS Technologies (США)[21]. <…> Первая уже не одно десятилетие доминирует в десктопах и ноутбуках, а две остальные нашли свое призвание в мобильных устройствах и встраиваемых промышленных компьютерах. Причем компании ARM и MIPS Technologies не выпускают процессоры сами, предпочитая продавать лицензии» [Артамонов, 2015]. И хотя положение компаний на рынке микросхем меняется (в последнее десятилетие MIPS Technologies стремительно потеряла свои позиции из-за распространения архитектуры RISC–V[22]), догнать или сместить двух других лидеров в данной области весьма непросто.

Производство микросхем относится к одной из наиболее сложных и дорогих технологий. В связи с этим в мире очень немного компаний, которые выпускают микросхемы, а также сами процессоры на их основе.

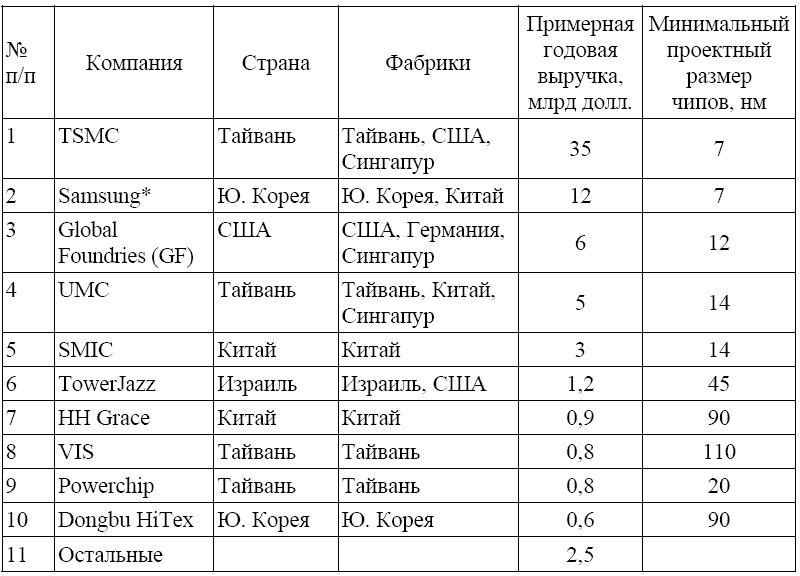

Основным мировым производителем полупроводниковой продукции (чипмейкером) считается компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – в 2020 г. ее доля на соответствующем рынке составила 51,9 %. На втором месте находилась компания Samsung Electronic (Южная Корея) с долей 18,8 %. Тройку лидеров замыкала Intel (США) [Касми, 2020]. В 2019 г. шесть компаний – лидеров по контрактному производству микросхем (TSMC, Samsung Electronic, GF, UMC, SMIC, TowerJazz) показали объемы продаж более 1 млрд долл. каждая, что суммарно составило свыше 31 млрд долл., или почти 75 % объема мирового рынка (табл. 2). На пять стран (Тайвань, Южная Корея, Япония, США и Китай) приходилось более 85 % мирового производства микросхем (в натуральном выражении) [Кто есть кто в мировой микроэлектронике, 2020]. Таким образом, ситуация хотя и меняется, но медленно.

Таблица 2. Крупнейшие контрактные производители[23] микросхем (по состоянию на 2019 г.)**

* Для Samsung даны ориентировочные показатели только по контрактному производству для внешних заказчиков. ** Источник: [Кто есть кто в мировой микроэлектронике, 2020].

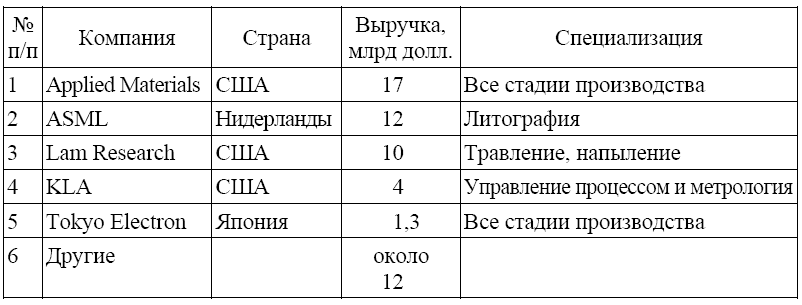

Причиной ограниченности круга производителей микросхем во многом служат сложность и высокая цена оборудования, которое к тому же стремительно дорожает с каждым новым уменьшением техпроцесса. По некоторым оценкам, «стоимость самостоятельной разработки оборудования для EUV-литографии составляет порядка 100 млрд руб. и около 10 лет работы», что неподъемно для частных структур (но не для государств) [Домницкий, 2021б]. Именно поэтому оборудование для производства микросхем в мире выпускают всего несколько компаний – из США, Японии и Нидерландов (табл. 3).

Таблица 3. Основные производители оборудования для микроэлектронной отрасли (по данным на 2019 г.)*

* Источник: [Кто есть кто в мировой микроэлектронике, 2020].

Однако основанная на использовании кремния полупроводниковая индустрия уже «уперлась» в физический потолок уменьшения топологических размеров техпроцесса из-за проблем с отведением тепла и появлением квантовых эффектов (возрастание тока утечки, нестабильность туннелирования, рост энергопотребления и т. д.). Более того, уменьшение проектных норм перестает быть критически важным конкурентным преимуществом.

С технической точки зрения дальнейшее уменьшение проектных норм возможно с переходом на ангстремы[24] [Созинов, 2023]. Однако при этом нужно использовать другую микроархитектуру (уплотненную, вертикальную и т. д.) и отказаться от кремния (в пользу других материалов – например, сульфидов или селенидов вольфрама или молибдена). Причем технологическая цепочка такого производства еще не отработана. С экономической точки зрения переход на ангстремный техпроцесс весьма затратен и вызовет значительный рост цен на продукцию. Кроме того, если кремний относится к числу наиболее распространенных на Земле элементов, то ресурсы вольфрама и молибдена гораздо более ограниченны (как и масштабы их производства), что не может не сказаться на объемах выпуска базирующихся на их использовании устройств.

Перспективы: «квантовая гонка». Одной из самых важных глобальных тенденций в компьютерной сфере в настоящее время является приближение к созданию коммерчески успешного квантового компьютера[25]. Сейчас в мире разворачивается «гонка» по созданию универсального компьютера на квантах, которую сравнивают с послевоенными «атомной», «космической» и «лунной».

К идее квантового компьютера ученые пришли в 1980-х годах. Элементарную модель квантового компьютера предложил в 1981 г. Р. Фейнман в докладе на первой конференции по физике вычислений в Массачусетском технологическом институте (США). «Прошло 17 лет (с 1981 до 1998) с момента возникновения идеи до ее первой реализации в компьютере с двумя кубитами[26] и 21 год (с 1998 до 2019) до момента, когда количество кубитов увеличилось до 53» [Решетникова, 2021; Как работает квантовый компьютер, 2019]. Создать квантовый компьютер пытаются на основе разных технологий, наиболее распространенными на сегодняшний момент являются: использование сверхпроводников, зарядов (спина электронов или ядра атома), фотонов, ионных ловушек [Квантовый компьютер, 2023].

Специалисты считают, что квантовые компьютеры «в перспективе обеспечат колоссальный рост производительности по сравнению с классическими системами при решении определенных задач. Это приведет к значительному прогрессу в различных отраслях, включая аэрокосмическую, оборонную, автомобильную, химическую, финансовую и фармацевтическую сферы. Кроме того, квантовые технологии позволят формировать сверхзащищенные каналы связи, а квантовые датчики дадут возможность выполнять измерения различных физических величин с точностью, которая на несколько порядков выше, чем у классических сенсоров» [Квантовые компьютеры (мировой рынок), 2023].

Привлекательность возможностей квантовых компьютеров, а также тот факт, что технология полупроводниковых микросхем подошла к своему пределу, определяют повышенный интерес к данной тематике во всем мире. «Самые продвинутые научные центры в США, Китае, Германии, Японии стремятся перегнать друг друга в этой области» [Квантовые компьютеры (мировой рынок), 2023].

В настоящее время страны вкладывают огромные суммы в развитие квантовых технологий. «Безусловным лидером в области квантовых вычислений являются США. Принятый в 2018 г. Закон о Национальной квантовой инициативе (National Quantum Initiative Act) предусматривает сотрудничество федеральных центров с академическими учреждениями и частным сектором. В августе 2020 г. в США создали пять федеральных центров квантовой информации под управлением Национальных лабораторий Министерства энергетики. Каждый из них получит по 115 млн долл. госфинансирования до 2024 г. Общий бюджет Национальной квантовой инициативы составляет 1,2 млрд долл. <…> В 2016 г. Китай начал национальный мегапроект по развитию квантовой связи и вычислений, который предполагает достижение основных результатов в этих направлениях к 2030 г. В 2017 г. китайское правительство вложило 10 млрд долл. в создание крупнейшей в мире квантовой лаборатории в городе Хэфэй, к востоку от Шанхая. За последние 15 лет бюджет поддержки разработок составил около 1 млрд долл. <…> В Евросоюзе в 2018 г. была запущена программа Quantum Flagship с бюджетом один млрд евро, в рамках которой поддержано порядка 20 проектов» [Юнусов, 2021]. Кроме того, свои программы по развитию квантовых технологий имеют отдельные европейские (Великобритания, Германия, Нидерланды) и азиатские (Япония, Южная Корея, Тайвань) страны, а также Израиль и Сингапур. Большое внимание данному направлению уделяется в Канаде. В 2020 г. здесь был «организован индустриальный консорциум в целях содействия скорейшей коммерциализации квантовых вычислений» [Юнусов, 2021; Квантовые компьютеры (мировой рынок), 2023].