- -

- 100%

- +

Es gibt klinische Beweise, die durchaus ermutigend sind und den Schluss nahelegen, dass Vater oder Mutter sehr wohl Einfluss auf das Körperbild ihrer Kinder nehmen und zur Prävention einer Essstörung beitragen können. Und das sogar, wenn ein Elternteil selbst an einer Essstörung leidet. Studien haben gezeigt, dass das Risiko des Kindes, selbst eine Essstörung zu entwickeln, um 40 % sinkt, wenn solche Elternteile an einem Präventivprogramm teilnehmen.7 So sollen Eltern (hauptsächlich sind es Mütter), die an Präventivmaßnahmen teilnehmen, weniger familiäre Konflikte bei den Mahlzeiten haben und eher auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingehen können.8

Diese Programme bestehen aus mehreren Treffen, schließen beide Elternteile ein und ermöglichen ein Gespräch zwischen den Teilnehmern und den Referenten. Sie sollen die Wirksamkeit des Programms und den langfristigen Einfluss auf die Eltern des Kindes erhöhen. Und diese Art Präventivmaßnahmen, bei denen es um das Kind geht, könnten sogar die Symptome der Essstörung bei dem betroffenen Elternteil bessern, auch wenn sie nicht das Niveau einer Einzelbehandlung erreichen.9

Soweit ich weiß, gibt es zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen sehr wenige universelle Präventivmaßnahmen für Kinder und ihre Eltern (zum Beispiel in Schulen).10 Dabei weiß man inzwischen, wie wichtig die schützende Rolle der Eltern im Fall einer Essstörung ihres Kindes ist. Kurz, die Prävention sollte nicht allein aufseiten des Kindes erfolgen, wie es allzu häufig der Fall ist. Eine gesunde Beziehung zum Körper und zur Nahrung ist etwas, das über lange Zeit aufgebaut wird. Dazu bedarf es der aktiven Beteiligung eines ganzen Dorfes, eines Zuhauses und der Schule.

Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen

Das Thema Prävention hat schon früh mein Interesse geweckt. Zu Beginn meiner Doktorarbeit musste ich beim Durchforsten der Suchmaschinen enttäuscht feststellen, dass zu diesem Zeitpunkt kein einziges Programm wirklich funktionierte. Schlimmer noch, bei mehreren dieser Präventivprogramme war von einem iatrogenen Effekt die Rede, das heißt, dass es infolge von Präventivmaßnahmen mehr Fälle gab als vorher, wenn man den Jugendlichen erklärte, was mit Essstörungen gemeint ist und warum man auf keinen Fall auf die damit verbundenen kompensatorischen Methoden zurückgreifen sollte (Diäten, Erbrechen, Abführmittel etc.)! Statt sie davon abzubringen, brachte die Präsentation dieser kompensatorischen Methoden die bereits gefährdeten Jugendlichen nur auf Ideen, die den Beginn der Erkrankung beschleunigten.

Wie ist dieser traurige Befund zu erklären? Eine Hypothese besagt, dass Kinder im Schulalter sich einfach in einem Entwicklungsstadium befinden, welches es ihnen nicht erlaubt, das Ausmaß der Gefahren hinter ihrem Handeln zu begreifen. Allgemein gesprochen sind sie kaum empfänglich für die langfristigen Konsequenzen ihres Handelns (zum Beispiel die gesundheitlichen Probleme im Zusammenhang mit den Methoden der Kompensation). Viel empfänglicher sind sie dagegen für den kurzfristigen Nutzen, den sie daraus ziehen können (zum Beispiel die Möglichkeit, ihr Erscheinungsbild zu verbessern). Jugendliche wiederum sind in der Pubertät einem wahren Hormoncocktail ausgesetzt. Sie sind viel eher damit beschäftigt, von Gleichaltrigen akzeptiert zu werden, und neigen zu Experimenten, bei denen sie ihre Grenzen austesten. Eine andere Methode musste her, um die Botschaft zu übermitteln …

Seit den ersten Präventivprogrammen in Schulen ist viel Zeit vergangen. Neue Ansätze zur Prävention haben das Licht der Welt erblickt und sich als wirksam erwiesen.

Eine Übersicht über die Fachliteratur11 hat die Ergebnisse aus 112 wissenschaftlichen Artikeln zusammengetragen, welche die Präventivmaßnahmen gegen Essstörungen bewerten, die zwischen 2009 und 2015 stattgefunden haben. Die Autoren dieser Rezension haben bemerkt, dass die meisten präventiven Studien auf Jugendliche und junge Mädchen abzielten, bei denen das Risiko sehr hoch war, eine Essstörung zu entwickeln. Die verschiedenen Präventivmaßnahmen zeigten bis zu drei Jahre nach Beendigung der Programme eine leichte bis mittlere Wirksamkeit, um die Risikofaktoren in Zusammenhang mit Essstörungen zu reduzieren. Alles in allem waren die Ergebnisse positiv … aber nicht umwerfend.

Immerhin konnte man erkennen, dass die wirksamsten Maßnahmen zur Verringerung der Symptome von Essstörungen, der Sorge um das Gewicht und um das Körperbild bei Jugendlichen sowie der Rückgriff auf Diäten zur Gewichtsreduktion auf folgenden Strategien beruhten:

✶ Eine bessere Medienerziehung (um eine kritische Haltung gegenüber den präsentierten Inhalten zu erlangen)

✶ Die kognitive Dissoziation (Widersprüche zwischen den Gedanken oder Überzeugungen einer Person werden herausgestellt)

✶ Kognitive Verhaltensmaßnahmen (die Neuausrichtung von Gedanken und Verhaltensweisen)

✶ Maßnahmen, die auf ein gesundes Gewicht abzielen (Normalgewicht, bei dem der Körper sein Potenzial voll ausschöpfen kann)

Eine ältere Rezension12 kam zu dem Schluss, dass die wirksamsten Programme die interaktiven seien (bei denen die Teilnehmer miteinander sprechen), die über mehrere Sitzungen laufen, für Menschen mit hohem Risikofaktor bestimmt sind (bei Mädchen über 15) und von Fachleuten abgehalten werden.

Präventivprogramme, die im schulischen Umfeld schwer umzusetzen sind

Ein groß angelegtes Programm13, das kürzlich in Deutschland durchgeführt wurde, hat eine gewisse Wirksamkeit bei älteren Schülern (17 Jahre) gezeigt. Allerdings fiel den Forschern auch auf, dass die Schulen schwer von den Programmen zu überzeugen waren. Und auch die Durchführung bis zum Ende fiel ihnen schwer, nachdem sie die Programme einmal akzeptiert hatten. Ein vergleichbares Programm wurde in England abgehalten. Hier sollte der Unzufriedenheit junger Mädchen im Hinblick auf ihr Körperbild14 entgegengewirkt werden. Man kam zwar zu dem Schluss, dass die Maßnahmen wirksam waren, doch die Ergebnisse schwankten von Schule zu Schule stark, und die für diese Weiterbildung verantwortlichen Lehrer hätten besser geschult werden müssen, um die Inhalte getreu vermitteln zu können.

Alles in allem handelt es sich um Programme, die in einem Schulsystem schwer umzusetzen sind, in dem das Personal und die Lehrkräfte ohnehin überfordert sind. Wir haben es also mit einem alarmierenden Befund zu tun: Gegenwärtig werden wenig Geld und Zeit bereitgestellt, um allen Schulen geeignete Präventivprogramme zur Verfügung zu stellen. Was also tun?

✪

Zwei große Herausforderungen

1. Diesem Thema in der Gesellschaft wirklich Vorrang geben!

Obwohl Essstörungen zu einer erhöhten Sterblichkeit und mehr Suiziden führen und die Behandlungskosten für diese Art psychischer Erkrankungen enorm sind, übersteigt die Finanzierung durch die Regierung Kanadas im Jahr im Durchschnitt nicht 2,41 $ für jeden Betroffenen. Zum Vergleich: Für jeden von Autismus Betroffenen werden im gleichen Zeitraum 462,14 $ ausgegeben, und für jeden an Schizophrenie Erkrankten sind es immer noch 103,31 $.15 In Australien und den USA fällt diese Unterfinanzierung angeblich noch gravierender aus. Es ist schwer, von unseren Kindern eine dauerhafte Veränderung zu erwarten, wenn unsere eigenen Werte, unsere Schulen und obendrein unsere Regierungen es nicht schaffen, das Problem zu bewältigen, und wir uns auch als Gesellschaft nicht aufraffen, den sozialen Druck, der vom Schlankheitsideal ausgeht, abzuschütteln. Diäten zur Gewichtsreduktion sind nach wie vor in Mode, und exzessives Training ist sozial hoch angesehen. Wenn uns die Gefahren, die von Essstörungen bei jungen Menschen ausgehen, wirklich bewusst sind, ist es da nicht widersprüchlich, ihnen weiter kollektiv vorzuleben, welch hohen Wert das Schlanksein und die damit verbundenen gefährlichen Methoden haben?

2. Es schaffen, die vielbeschäftigten Eltern zu erreichen!

Mehrere Studien thematisieren die Schwierigkeiten in Bezug auf das Engagement der Eltern bei den Präventivprogrammen im schulischen Umfeld. Das Leben der Eltern rast mit Lichtgeschwindigkeit, weshalb es durchaus verständlich ist, dass ein zusätzliches Engagement bei einem Präventivprogramm den übervollen Zeitplan vieler Eltern einfach sprengt. Die Möglichkeit, aus der Distanz auf Vorbeugemaßnahmen zuzugreifen, sei es mithilfe eines Buches, eines Videos oder einer Internetseite, eröffnet deshalb viel mehr und potenziell viel wirksamere Möglichkeiten, tätig zu werden. Auch das umfassendste Programm zur Vorbeugung bringt ja nichts, wenn es keinem Elternteil gelingt, da zu sein, um daraus einen Nutzen zu ziehen!

✪

Diese Erkenntnisse haben mich zusätzlich ermutigt, dieses Buch zu schreiben, um vielbeschäftigten Eltern und Erwachsenen, die im schulischen und außerschulischen Sektor tätig sind, einen Ratgeber an die Hand zu geben, der leicht verständlich ist. Sie können damit an der Wahrnehmung des Körperbildes und den damit verbundenen Überzeugungen arbeiten und so unser aller Beziehung zu Ernährung und Gewicht überdenken. Das Vorgehen ist flexibel gestaltbar und richtet sich nach den Bedürfnissen des Einzelnen. Vorbeugen und sofortiges Einschreiten bei den ersten Anzeichen einer Veränderung der Essgewohnheiten oder des Körperbildes sind immer noch die besten Mittel, um diese Problematik im Leben einer Familie nicht übermächtig werden zu lassen!

Kapitel 2

✶

Prinzessin und Superheld: Geschlechterklischees bei kleinen Kindern

Standen Sie bereits einmal vor dem Kleiderschrank Ihrer Tochter, völlig perplex angesichts dieses Ozeans aus rosa Anziehsachen? Oder ist Ihnen beim Aussortieren der Spielsachen Ihres Sohnes verblüfft aufgefallen, dass er nur Laster und Superheldenfiguren besitzt?

Geschlechterklischees sind so tief in unseren Bräuchen, unserer Denkweise, unserer Einstellung und unseren Kaufentscheidungen verankert, dass wir dazu neigen, sie zu vergessen oder nicht zu ermessen, welchen Einfluss sie auf unseren Erziehungsstil haben. Als Gesellschaft müssen wir jetzt unsere stereotypisierten Erwartungen an die Geschlechter überdenken, wenn wir dem Aufkommen von Essstörungen und Problemen vorbeugen wollen, die durch ein negatives Körperbild entstehen. Und das fängt im Kleinkindalter an.

Der Zusammenhang zwischen der Entstehung von Essstörungen und dem Einfluss der Massenmedien ist deutlich herausgestellt worden.16 Extrem schlanke Models propagieren das einzig gültige Schönheitsideal, und wenn Jugendlichen diese Models immer vorgeführt werden, steigt das Risiko, dass sie mit dem eigenen Körperbild unzufrieden sind.17 Bei Kindern wäre es, vor allem im Vorschulalter, interessant zu erforschen, welche Darstellungen es sind, die den angeblich »perfekten« Körper würdigen.

Spielsachen … nicht immer harmlos

Von klein auf verinnerlichen Kinder sowohl die Erwartungen, welche die Gesellschaft an Jungen und Mädchen hat, als auch die Bedeutung, dem Körperbild zu entsprechen, das vom Umfeld favorisiert wird. Diese Erwartungen werden unter anderem durch die Spielsachen vermittelt, mit denen wir unsere Kinder spielen lassen.

Im Rahmen einer englischen Studie18 wurden 162 Mädchen im Alter von fünf bis acht Jahren einige Minuten lang mit dem Bild einer Barbie® konfrontiert, und zwar im Rahmen einer Geschichte, in der sie Kleider einkaufen geht. Nach dieser Konfrontation hatten die Mädchen eine negativere Wahrnehmung ihres Körpers und wollten schlanker sein. Bei den Jüngsten der Gruppe, den Fünf- bis Sechsjährigen, führte die Konfrontation mit dem Bild der Barbie® dazu, einen schlankeren Körper zu idealisieren, was zu einem negativen Einfluss auf das Körperbild führen könnte. Dieses Phänomen wurde nicht bei der Gruppe Mädchen beobachtet, welche die gleiche Geschichte hörten, aber mit einer rundlicheren Puppe (der Puppe Emme), und auch nicht bei der Kontrollgruppe, der ein neutrales Bild gezeigt wurde.

Es ist leicht zu verstehen, warum die Barbie®-Puppe diesen Effekt auf junge Mädchen hat. Würde man ihre Maße auf einen echten Menschen übertragen, wäre dieser ungefähr 175 Zentimeter groß und 50 Kilogramm schwer. Das entspricht einem BMI von 16,2. Zur Orientierung sei gesagt, dass bei einer Person die Diagnose Magersucht gestellt werden kann, wenn der BMI 17,5 beträgt, und wenn die anderen Diagnosekriterien ebenfalls erfüllt sind.

Eine andere Studie19 mit fünf- bis siebenjährigen Mädchen weißer Hautfarbe in Pennsylvania in den Vereinigten Staaten hat einen Zusammenhang zwischen dem Gewicht und dem Selbstbild aufgezeigt. Das Selbstbild ist global und umschließt sowohl die Selbstachtung als auch die Zufriedenheit mit dem Aussehen und den verschiedenen Aspekten des Selbst (den körperlichen, sozialen und geistigen Aspekt). Nun hat sich herausgestellt, dass übergewichtige Mädchen ein negativeres Selbstbild hatten. Diese Studie erinnert uns daran, wie schwer es für ein Kind ist, übergewichtig zu sein und trotzdem eine positive Sicht auf sich zu haben.

Um körperliche Unterschiede aufzuzeigen, wurde in den USA und dann auch in Kanada die Gliederpuppe Lammily® auf den Markt gebracht. Dieses Modell hat realistischere Körperformen. Lammily® wurde nach den typischen Körperformen einer jungen, weißhäutigen Frau von 19 Jahren entworfen. Diese Puppe entspricht zwar nicht dem Durchschnitt der erwachsenen Frauen, ist aber immerhin eine erste Veränderung!

Barbie® und Lammily®

Allgemein wird immer noch davon ausgegangen, Jungen seien nicht anfällig für den sozialen Druck in Bezug auf das körperliche Erscheinungsbild. Dabei hat eine US-amerikanische Studie20 mit 287 überwiegend weißhäutigen Jungen von elf bis 15 Jahren die verschiedenen Elemente aufgezeigt, die den Wunsch nach einem muskulären Körper beeinflussen. Die in den Medien verbreiteten Bilder von Männlichkeit wurden als entscheidende Elemente identifiziert, um das Körperbild der Jungen beeinflussen zu können. Das bedeutet, dass nicht die Jungen das größte Risiko haben, die kleiner als der Altersdurchschnitt sind, sondern vielmehr die, welche typisch männlichen Körpermerkmalen und dem sozialen Vergleich den Vorrang geben oder die von den Medien beeinflusst werden. Folglich würden Jungen dem Risiko ausgesetzt, unzufrieden mit dem eigenen Körper zu sein, wenn man sie den Darstellungen muskulöser Männerkörper in den Medien und anderen vergleichbaren Bildern aussetzt.

Damit sind auch Jungen nicht sicher vor unrealistischen Darstellungen erwachsener Männerkörper. Auch für sie beginnt die Gefahr früh mit typisch männlichen Spielfiguren wie Superhelden. Diese Idole wurden im Laufe der Zeit mit immer mehr Muskeln ausgestattet,21 und das könnte auch auf Jungen Druck hinsichtlich der idealen Körpermaße ausüben.

Klassischer Batman® und aktueller Batman®

Neben den Körperformen sollte man bei Puppen und Spielfiguren auch auf die Tätigkeiten achtgeben, zu denen mit einem stereotypen Spielzeug ermuntert wird.

Was macht man mit einer Barbie® oder einer Puppe, die als Prinzessin gekleidet ist? Man zieht sie an, bürstet ihnen die Haare, schmückt sie. Was macht man mit einer Superheldenfigur? Man lässt sie ein Abenteuer erleben, springen, fliegen, gegen die Bösen kämpfen! Was wird einem Mädchen also nahegelegt, wenn man ihm eine Puppe schenkt? Der Körper eines Mädchens dient dazu, dekoriert zu werden. Legt man den Schwerpunkt darauf, was wir mit unserem Körper machen können, wie laufen oder klettern, hat man bereits einen Schritt getan, um sich aus der Falle der stereotypischen Körperbilder zu befreien.

✪

Ein Phänomen, das alle Kulturen durchzieht

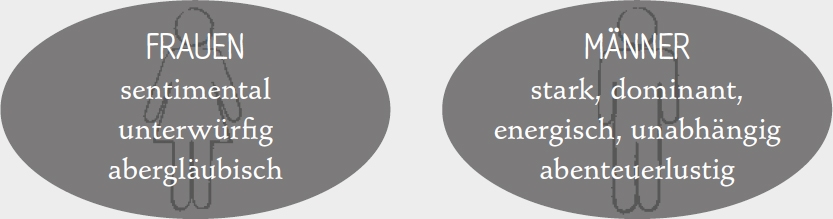

Stereotype in Bezug auf die Rolle des Mannes und der Frau bestehen nach wie vor in den meisten Kulturen dieser Welt. Sie spiegeln die Werte einer jeden Gesellschaft wider. Jede Kultur entwickelt sich in ihrem eigenen Rhythmus, weshalb in manchen Ländern Männer immer noch sehr schief angesehen werden, wenn sie sich beispielsweise in der Öffentlichkeit um ein Baby kümmern. In anderen Ländern sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen eher auf beruflicher Ebene spürbar. Verschiedene Länder mit konservativen Gesellschaften können auch die Botschaft aussenden, dass der Platz der Frau immer noch im Haus sei22, bei den Kindern und in der Küche. Diese Rollenbilder werden den Kindern schnell übermittelt und haben Einfluss auf Selbstachtung und Körperbild. Einer Studie aus den Neunzigerjahren zufolge, die in 30 Ländern durchgeführt wurde23, werden die verschiedenen Geschlechter weltweit mit folgenden Adjektiven in Verbindung gebracht:

Global gesehen gelten Männer als kräftig und Frauen als schwach.

✪

Leider war Spielzeug noch nie so stereotyp wie heute. Mir fehlen die Worte, wenn ich Kaufhäuser betrete, in denen Spielzeug nach Geschlecht getrennt verkauft wird. In den Siebzigerjahren war das mit dem Erstarken des Feminismus nicht der Fall.

Dieses Auseinanderdriften der Geschlechter lenkt die Erwachsenen zu den »richtigen« Spielsachen. Bei den für Mädchen bestimmten Dingen handelt es sich leider vorrangig um Beauty-Accessoires, Kinderküchen, Puppenwagen und Haushaltsartikel (das geht bis zum Miniaturstaubsauger in Rosa!). Wir sind weit entfernt von den Baukästen, die man in der Abteilung »Spielzeug für Jungen« findet. Sie können die Feinmotorik und den räumlichen Orientierungssinn fördern. Sogar Legosteine in Rosa, die für Mädchen bestimmt sind, zielen eher auf Rollenspiele ab, als aufs Bauen. Rollenspiele dienen durch die Gespräche, die Kinder dabei den dargestellten Persönlichkeiten in den Mund legen, hauptsächlich der sprachlichen Entwicklung.24

Das Gleiche gilt für Puppen. Vor fünfzig Jahren stellten sie hauptsächlich Mütter in traditionellen Rollen dar. Inzwischen handelt es sich meist um Prinzessinnen. Dieser Spielzeugtyp unterstützt Mädchen weder dabei, nicht traditionelle Berufe in Betracht zu ziehen, noch, sich in ihren künftigen Rollen als gleichberechtigt neben den Männern zu sehen.

Eine neuere Studie25 zeigt, wie stark das angebotene Spielzeug die Berufswahl von Mädchen beeinflusst. Eine Gruppe von vier- bis siebenjährigen Mädchen wurde gebeten, fünf Minuten mit einer Kartoffelkopf-Puppe zu spielen (»Mr. Potato Head«), eine andere Gruppe Gleichaltriger bekam dagegen eine Barbie®. Anschließend wurden den beiden Gruppen Fotos zehn verschiedener Berufe gezeigt. Die Mädchen wurden gefragt, welche dieser Berufe ihnen in Zukunft offenstünden und welche den Jungen. Die Gruppe der Mädchen, die mit der Barbie®-Puppe gespielt hatten, erklärte, dass die Jungen mehr Berufe als sie ausüben könnten, vor allem diejenigen, die traditionell den Männern vorbehalten waren. Die Mädchen dagegen, die mit »Mr. Potato Head« gespielt hatten, konnten sich genauso viele Berufe wie Jungen vorstellen, auch wenn es sich nicht um traditionell weibliche Berufe handelte. Diese Entdeckung sagt viel aus über die Rolle des Spielzeugs bei der Objektivierung der Frauen und seines Einflusses auf die beruflichen Ambitionen der Mädchen. Barbie® bringt Mädchen leider nicht bei, dass ihnen in der Zukunft alles offensteht!

Was tun?

Ein Kind wird in der Regel immer danach trachten, seinen Eltern und seinen Spielkameraden zu gefallen. Daher wird Ihr Kind sich für die Spielsachen interessieren, die Sie ihm zur Verfügung stellen und mit denen seine älteren Geschwister spielen. Sie sind ein Modell für das Kind.

Einige Beispiele für nicht klischeebehaftete Spielsachen:

✶ Bauklötze in neutralen Farben

✶ Kuscheltiere in neutralen Farben

✶ Bälle in neutralen Farben

✶ Transportmittel in neutralen Farben

✶ Knete, Buntstifte, Farben

✶ Dinosaurier oder Tierfiguren

✶ Gesellschaftsspiele und Wissensspiele etc.

Manche Eltern erklärten mir nach reiflicher Überlegung, dass sie befürchteten, ihr Kind entwickle homosexuelle Neigungen, wenn sich beispielsweise der kleine Junge als Prinzessin verkleide oder das kleine Mädchen mit Werkzeug spiele. Seit mehr als dreißig Jahren haben zahlreiche Studien26, 27, 28 gezeigt, dass biologische und genetische Faktoren eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der sexuellen Orientierung eines Menschen spielen. Bis heute hat meines Wissens keine Studie gezeigt, dass der Kontakt mit untypischem Spielzeug Grund dafür wäre, sich zu einem Menschen gleichen Geschlechts hingezogen zu fühlen.

Es versteht sich, dass wir nicht alle Spielsachen kontrollieren können, mit denen unser Kind in Kontakt kommt. In der Kindertagesstätte oder anlässlich von Besuchen bei Freunden und Familie wird es nicht immer möglich sein, den Kurs zu ändern. Allerdings können wir als Eltern unserem Kind das Spielzeug erklären, das wir ihm zur Verfügung stellen, und dadurch seine Wirkung schwächen. Ich rate Ihnen, mit Ihrem Kind zu sprechen, um seinen kritischen Blick auf Figuren zu schulen, die einen unrealistischen Körper haben.

Praxistipp

Schulen Sie den Blick Ihres Kindes auf die Modelle von Körperbildern, die ihm präsentiert werden, indem Sie folgende Fragen zu Hilfe nehmen:

✶

»Kennst du in unserer Familie jemanden, der einen Körper wie diese Puppe/Figur hat? Warum, deiner Meinung nach?«

✶

»Welche Opfer muss jemand wohl erbringen, damit sein Körper so aussieht? Glaubst du, dass dann im Leben noch viel Zeit zum Spielen ist?«

✶

»Brauchen die Menschen, die du am meisten liebst, wie Oma oder Papa, einen perfekten Körper, damit du sie lieb hast?«

Abenteuer- oder Liebesgeschichten?

Ist Ihnen schon aufgefallen, was die meisten Disney-Klassiker gemein haben? Ein junger Mann rettet ein junges Mädchen, sie verlieben sich, und so finden sie ihr Glück! Diese Art Geschichte zeigt ein Modell, bei dem die Frau unfähig ist, sich zu schützen, und bei dem es nur einen Weg gibt, um glücklich zu werden. Das Glück findet man an der Seite eines Mannes (da eine sexuelle Orientierung, die von der Heterosexualität abweicht, nicht zu existieren scheint). Diesen Mann heiratet man mit dem Ziel, viele Kinder zu kriegen. Außerdem wird die Erziehung der Heldin selten erwähnt. Dabei wäre es eine gute Gelegenheit, jungen Mädchen verschiedene Quellen zu ihrer Aufwertung anzubieten. Das Beispiel von Ariel, der kleinen Meerjungfrau, in die sich der Prinz verliebt, obwohl sie keine Stimme hat, ist ziemlich schockierend. Und vergessen wir Schneewittchen nicht, die vom Prinzen geküsst wird, während sie ohnmächtig ist!

✪

Medien und sozialer Druck

Experten haben zwei Faktoren identifiziert, um sich im Kindesalter vor Unzufriedenheit im Zusammenhang mit dem Körperbild zu schützen:

1. Die Fertigkeit, sozialem Druck zu widerstehen29

2. Die Ablehnung der Medien, die ein Körperbild vermitteln, das dünn und sexualisiert ist30

Sie müssen also Ihrem Kind dabei helfen, den Medien gegenüber eine kritische Einstellung zu entwickeln, aber auch gegenüber Aussagen und Einstellungen von Menschen in seinem Umfeld. Wir sollten auch hier als Vorbild dienen und uns daran erinnern, dass die Familie immer die erste soziale Erfahrung eines Kindes ist. Sie ist der erste Filter, durch den es auf die Welt blickt.

✪

Es kann schwierig für einen Jungen sein, sich auf ein Beziehungsmodell einzulassen, bei dem erwartet wird, dass der Mann sich um die Frau kümmert oder sie sogar »rettet«. Was für ein Druck! Einen einzigen Weg zu Erfolg und Glück vorzuschreiben hieße suggerieren, man sei zwangsläufig abnorm, wenn man sich in diesem Ideal nicht wiederfindet. Das ist sicher nicht die Botschaft, die man seinen Kindern übermitteln will. Deshalb ist es so wichtig, Geschichten zu erzählen, in denen die Rollen gleich verteilt sind.