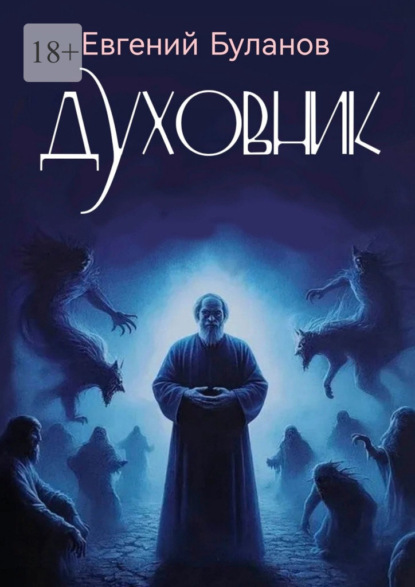

Духовник

- -

- 100%

- +

© Евгений Серафимович Буланов, 2025

ISBN 978-5-0068-1813-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ДУХОВНИК

Предисловие

Между миром живых и царством ушедших существуют иные измерения – сюрреалистические ландшафты, сотканные из памяти, тоски и неразрешенных желаний. Здесь, в этих пограничных пространствах, блуждают потерянные души: одни не могут смириться со смертью, другие одержимы местью, третьи ищут путь к искуплению. И лишь немногие избранные могут стать для них проводниками.

Один такой человек, пережив личную трагедию, обретает величайший дар и страшное бремя – он становится Духовником. Его миссия – странствовать между мирами, выслушивать исповеди заблудших и даровать им покой. Его инструменты – не магия, а эмпатия, вера и готовность принять чужую боль как свою собственную. Но каждая помощь отнимает у него частицу себя, грозя полным забвением.

Однако скоро Духовник понимает, что стал участником войны, масштабы которой не мог представить. Древнее зло, Теневод, жаждет разрушить хрупкий баланс и поглотить все миры, питаясь страхом и отчаянием. Ему служат падшие проводники – лже-духовники, манипулирующие душами. Чтобы противостоять им, герою предстоит не только объединить тех, кому он помог, создавая «братство душ», но и сделать невозможный выбор. Какую цену он готов заплатить за спасение чужих душ? Пожертвовать своей памятью, последней связью с собственным прошлым? Или же принять жертву тех, кто готов ради него на все?

«Духовник: Странник между мирами» – это глубокое мистическое фэнтези, где переплетаются мотивы христианской символики, экзистенциальной драмы и захватывающего приключения. Это история о жертвенности и свободе воли, о том, что даже в самых темных мирах можно найти свет, а искупление порой начинается с помощи незнакомцу. Книга заставляет задуматься о вечных вопросах: что ждет нас за гранью? И заслуживает ли каждая душа второго шанса?

ДУХОВНИК: Странник между мирами

Часть 1: Происхождение и призвание

Глава 1: Врата тишины

Там, где заканчивается мир живых, начинается иное измерение бытия. Это не загробный мир в привычном понимании, не рай и не ад, а сложная, многомерная реальность, существующая по своим собственным законам. Представьте себе огромный собор, где вместо сводов – переплетения временных линий, вместо витражей – сгустки незавершенных судеб, а вместо алтаря – источник чистого света, пульсирующий в такт вечности. Это пространство между мирами, где души обретают голос, а тишина говорит громче слов.

Мир живых и мир ушедших разделены не временем или расстоянием, а тонкой перегородкой сознания. Некоторые называют её завесой, другие – порогом. Но для тех, кто способен видеть, это врата – величественные и неизбежные, как судьба. Они не сверкают золотом и не окружены хором ангелов. Нет, эти врата часто скрываются в самых обыденных местах: в глухом переулке за городской библиотекой, где фонарь мигает через раз; в старой квартире, где пахнет яблоками и пылью; в отражении трамвая, промчавшегося мимо в дождливый вечер. Они ведут в пространство, где прошлое, настоящее и будущее сплетаются в причудливый узор, а нерешённые вопросы обретают плоть и голос.

В этом промежуточном измерении нет ни дня, ни ночи. Свет здесь исходит от самих душ – одни горят ровным, тёплым сиянием, другие мерцают тревожно, как повреждённая проводка, третьи и вовсе похожи на поглощающие всё темноту пятна. Воздух (если это можно назвать воздухом) плотный и насыщенный, он не колышет листья, потому что здесь нет листьев, зато в нём плавают обрывки воспоминаний: вот детский смех, вот запах полыни, вот холодок страха, пробежавший по спине. Здесь можно услышать, как растёт тоска и как затягиваются раны, нанесённые словом.

Люди, случайно попавшие сюда, описывают это место по-разному: кому-то кажется, что он бродит по бесконечной библиотеке, где вместо книг – человеческие жизни; кому-то – что он застрял на вокзале, где все поезда ушли, а новые не придут. Но все сходятся в одном: здесь нет случайностей. Каждая встреча значима, каждый угол хранит чью-то историю.

Души здесь – не бесплотные тени. Они сохраняют облик, который сами для себя выбрали: кто-то является таким, каким был в лучшие мгновения жизни; кто-то – наоборот, застрял в образе, полном боли; а кто-то и вовсе выглядит как сгусток эмоций – ярости, тоски, надежды. Они ходят, разговаривают, спорят, плачут. Они ждут. Но чего? Не все могут ответить на этот вопрос. Именно поэтому им нужен проводник – тот, кто услышит и поймёт.

Среди них движутся и другие сущности – хранители равновесия. Их называют Слушателями. Они не помогают и не мешают, они лишь наблюдают, фиксируют, следят, чтобы хрупкий баланс между мирами не нарушался. У них нет имён, только функции. Их лица (если это лица) стёрты, как старые монеты, а голоса звучат так, будто доносятся из глубокого колодца. Они – живые правила этого места, его неумолимая логика.

Антураж этого мира постоянно меняется, подстраиваясь под тех, кто в него попадает. Для одной души он предстаёт уютной кофейней с бархатными креслами и запахом свежей выпечки; для другой – бесконечным лесом, где с деревьев капает дождь, даже когда он давно закончился; для третьей – пустынным пляжем, где волны накатывают, но никогда не достигают ног. Это место диалога, где внешнее отражает внутреннее.

Сам свет здесь обладает свойством не просто освещать, а раскрывать. Он выявляет скрытые мысли, обнажает раны, высвечивает тайные желания. Под его лучами душа не может солгать – по крайней мере, самой себе. Поэтому здесь так тихо: все говорят только правду, даже если она горька.

И в центре всего этого – престол. Не трон из золота или слоновой кости, а нечто иное: точка абсолютного покоя, источник того самого света, который всё освещает. К нему стремятся души, но достичь могут не все. Говорят, что там обитает тот, кто судит не по делам, а по намерениям, кто видит не поступки, а причины позади них. Его называют Хранителем Молчания. Он не произносит приговоров, он лишь задаёт вопросы, и душа сама выносит себе вердикт.

Именно между этим престолом и миром живых и разворачивается основное действие. Духовник – не бог, не ангел, не судья. Он – мост. Тот, кто может пройти между мирами, не потеряв себя; тот, кто слышит голоса душ сквозь шум живых городов; тот, кто способен помочь другим найти дорогу к свету, даже если сам идёт по краю пропасти.

Его призвание рождается не из желания власти или славы, а из глубокого понимания: каждый заслуживает шанса закончить свои дела, понять свои ошибки, найти мир. И иногда для этого нужен всего один разговор – но такой, который перевернёт всё.

И пока где-то в мире живых закипает чайник, а по телевизору рассказывают о последних новостях, где-то в другом измерении душа делает первый шаг навстречу самой себе. И этот шаг отзывается эхом через все миры.

Глава 2: Бремя тишины

Имя ему было Леонид. Для внешнего мира – просто Лёня, скромный архивариус в городском музее, человек, чья жизнь измерялась стопками пожелтевших бумаг и тихим скрипом стеллажей. Он не искал приключений. Он искал покоя.

Трагедия пришла к нему не громом с небес, а тихим стуком в дверь поздним вечером. Известие о гибели сестры и её маленькой дочки в автомобильной катастрофе. Мир, который он знал, не рухнул – он замер. Время остановилось, как сломанные часы. Леонид закрылся в своей квартире, в четырёх стенах, где каждый предмет напоминал о потерях: незаконченная вышивка сестры, игрушечная лошадка племянницы на книжной полке. Боль была такой острой, что стала физической, свинцовой тяжестью в груди.

Именно тогда начались изменения. Сначала это были сны. Не обычные сны, а яркие, настолько реальные, что, просыпаясь, он ещё несколько минут чувствовал запах дождя на асфальте или вкус соли на губах. Во сне он разговаривал с сестрой. Она ничего не говорила о катастрофе, не жаловалась. Они просто сидели в её старой квартире, пили чай, а за окном был вечный рассвет. Он просыпался с ощущением, что забыл что-то очень важное – слово, просьбу, взгляд.

Затем сны стали проникать в явь. Однажды, разбирая документы в архиве, он услышал за спиной сдавленный смех – точь-в-точь как у его племянницы. Обернулся – никого. В метро ему начало казаться, что сквозь грохот колёс и голоса он слышит другие голоса – обрывки фраз, шёпот, плач. Он списывал всё на стресс, на усталость, на горе. Врач выписал ему успокоительное, но таблетки лишь приглушали звуки мира живых, тогда как шёпот мёртвых становился всё отчётливее.

Переломный момент наступил в обычный дождливый вторник. Леонид возвращался домой поздно, улицы были пустынны, фонари отражались в лужах, превращая асфальт в звёздное небо навыворот. На скамейке у подъезда сидел старик в промокшем плаще. Леонид видел его тут и раньше – местный бродяга, вечно что-то бормочущий себе под нос. Но в тот вечер старик сидел неестественно прямо и смотрел прямо на него. И не моргал.

– Лёня, – произнёс старик, и голос его был не хриплым от алкоголя, а чистым и глубоким. – Она ждёт.

Леонид остановился как вкопанный. Откуда бродяга знает его имя?

– Кто ждёт? – спросил он, чувствуя, как по спине бегут мурашки.

– Маленькая. На качелях. Скажи, что ты простил.

Сердце Леонида ушло в пятки. Качели. Во дворе старого дома, где они жили с сестрой, были старые, ржавые качели. Племянница обожала кататься, а он её подталкивал. В день аварии они поссорились из-за пустяка – он не смог приехать к ним, задержался на работе. И так и не помирился. Он носил это в себе как занозу.

– Что ты говоришь? – прошептал Леонид, но скамейка уже была пуста. На мокром дереве сияла лишь одинокая капля дождя, похожая на слезу.

Той ночью он не спал. Сидел на кухне и смотрел на пар от чашки. Он не был мистиком, не верил в привидения. Он был человеком фактов, документов, архивных справок. Но слишком много совпадений, слишком много деталей, которые не мог знать никто посторонний. Что, если это не галлюцинации? Что, если он не сходит с ума? Что, если… что, если он действительно слышит тех, кого нет?

С этого вопроса началось его расследование. Не детективное, а глубоко личное, экзистенциальное. Он стал записывать всё, что видел и слышал. Обрывки фраз, образы, имена. Он начал замечать закономерности. Голоса и видения всегда были связаны с незавершенными делами, с невысказанными словами, с виной или сожалением. Души (а он уже почти не сомневался, что это они) не являлись просто так. Их что-то держало здесь, какая-то невидимая нить, привязывающая к миру живых.

Однажды вечером, просматривая старые газеты в архиве, он наткнулся на заметку о смерти того самого бродяги. Старик погиб за полгода до их разговора на скамейке – замёрз на улице в холодную ноябрьскую ночь. У Леонида похолодели руки. Он разыскал дело старика – тот был одинок, родных не имел. Но в кармане его старого плаща нашли потрёпанное письмо – от дочери, которая уехала в другой город много лет назад и с которой он поссорился. Они так и не помирились.

Леонид нашёл адрес дочери. Она жила в двух часах езды от города. Он поехал, не зная, что скажет. Женщина, лет пятидесяти, с усталым лицом, открыла дверь и с удивлением смотрела на незнакомца.

– Меня зовут Леонид, – сказал он. – Я… работаю в архиве. Разбирая старые документы, я нашёл кое-что, что может принадлежать вашему отцу.

Он протянул ей конверт с копией того письма. Женщина прочла его, и её глаза наполнились слезами.

– Он всё это время хранил это? – прошептала она. – Я думала, он выбросил. Я думала, он на меня зол…

Она пригласила его в дом, рассказала историю их ссоры – глупой, не стоящей выеденного яйца. Она плакала, а Леонид молча слушал, и в его груди что-то щёлкнуло. Он понял. Он был мостом. Проводником. Его дар – это не способность видеть призраков. Это способность слышать боль других и передавать то, что не было сказано.

Но с пониманием пришло и осознание бремени. Теперь голоса стали громче, настойчивее. Они будили его по ночам, являлись в толпе на улице, шептали на ухо, когда он пытался читать. Это было невыносимо. Он снова пошёл к врачу, умолял выписать что-то посильнее. Но лекарства не помогали. Однажды ночью, доведённый до отчаяния, он закрылся в ванной и крикнул в пустоту:

– Отстаньте от меня! Оставьте меня в покое!

И тогда он её увидел. Девочку. Лет пяти. В платье, которое было на его племяннице в день аварии. Она стояла в углу, мокрая от дождя, и молча смотрела на него. В её глазах не было упрёка, только глубокая, недетская печаль.

– Прости, – выдохнул Леонид. – Прости меня.

Девочка улыбнулась. И исчезла. А в квартире пахло яблоками – любимым запахом его сестры.

С этого момента он перестал бороться. Он принял свой дар. Он понял, что его собственная боль, его собственная потеря сделали его восприимчивым к боли других. Он, как тот слепоглухой священник, стал проводником именно потому, что был повреждён. Его раны стали сенсорами, улавливающими сигналы из мира ушедших.

Он начал экспериментировать. Узнал, что может намеренно «настраиваться» на голоса, концентрируясь на определённых предметах или местах. Старая станция, где много лет назад произошло крушение поезда. Заброшенная больница. Парк, где любили гулять влюблённые. Он приходил туда и просто сидел, слушая. История за историей раскрывались перед ним, как старые письма в архиве. Он стал детективом по незавершённым делам человеческих душ.

Но чем больше он помогал, тем больше понимал, насколько это опасно. Некоторые души были не просто несчастны – они были полны гнева, обиды, жажды мести. Они пытались манипулировать им, заставить действовать в своих интересах. Однажды, разыскивая родственников погибшего молодого человека, он столкнулся с его духом – темным, искажённым ненавистью. Тот чуть не столкнул Леонида с лестницы в метро, приняв его за того, кто был виновен в его смерти.

Леонид понял, что ему нужны правила. Этика. Он не мог просто быть рупором. Он должен был фильтровать, судить, принимать решения – что передать, а что оставить при себе. Иногда правда могла разрушить жизни живых. Иногда молчание было милосерднее. Он стал не просто проводником, а посредником, адвокатом, судьёй. Бремя выбора легло на его плечи тяжелее, чем любой груз.

И он понял главное: его собственная история не закончена. Его сестра и племянница так и не явились ему снова после той ночи в ванной. Почему? Что держало их? Или они уже двигались дальше, а он остался один со своим даром? Или… или ему ещё предстояло узнать что-то, что связало его семью с чем-то большим?

Он сидел у окна в своей тихой квартире, смотрел на городские огни и чувствовал, как вокруг него кипит невидимая жизнь – полная тайн, боли, надежды и невысказанных слов. Он был больше не архивариус. Он стал Духовником. И его работа только начиналась. Где-то в темноте звонил телефон, и на том конце провода кто- ждал ответа.

Глава 3: Указатель Пути

Леонид шёл по следу, который вёл в никуда. Вернее, в старый заброшенный особняк на окраине города, который местные обходили стороной. История была запутанной: женщина средних лет, Элина, искала хоть какие-то следы своего деда, художника, пропавшего полвека назад при загадочных обстоятельствах. Все официальные каналы давно иссякли. Но Леонид «слышал» его. Слышал запах масляных красок, скрип половиц в мастерской и отрывистую фразу: «Они не должны найти этюдник».

Особняк стоял в глубине заросшего сада, как корабль-призрак, брошенный на мель времени. Воздух здесь был густым и сладковатым от запаха гниющих яблок и прошлого. Леонид чувствовал себя чужим на этом балете, но любопытство и странное внутреннее давление гнали его вперёд. Дверь была не заперта.

Внутри царил хаос, остановленный во времени: мебель, покрытая плотным слоем пыли, портреты на стенах с потускневшими глазами, будто наблюдающими за непрошеным гостем. И тишина. Такая громкая, что в ушах звенело. Леонид двигался наощупь, доверяясь внутреннему компасу, тому самому чутью, что привело его сюда.

В бывшей мастерской, в луже лунного света, сидел старик. Он не был призраком – его форма была плотной, реальной. Он чистил старую трубку, движения его были точными и экономными. Он не выглядел удивлённым.

– Опоздал на семь минут, – произнёс старик, не глядя на Леонида. Его голос был низким, породистым, как у старого актёра. – Дверь в подвал завалена обломками шкафа. Тебе понадобится слишком много времени, чтобы её расчистить. Она уже не дождётся.

Леонид замер. Как он мог знать про Элину? Как он мог знать, зачем он здесь?

– Кто вы? – выдавил Леонид, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Это был не голос из прошлого. Этот человек был живым. Или нет?

– Меня зовут Анатолий, – отозвался старик и наконец поднял на него взгляд. Глаза у него были светлыми, почти прозрачными, и в них читалась усталость, какой не бывает у обычных людей. – А ты – новичок, который шумит, как паровоз на тихой станции. Своим топотом по лестнице ты распугал полдома сущностей. Садись. Ты ищешь не того.

Эта встреча была не случайной. Анатолий ждал его. Он был таким же, как Леонид. Только с опытом.

Анатолий оказался тем, кого Леонид втайне надеялся встретить – проводником для проводника. Он не стал учить его «силе» или «магии». Он стал учить его тишине. Тому, как отличать голос души от эха собственной тоски. Тому, как не потерять себя в чужой боли.

– Мы – не спасатели, – говорил Анатолий, разжигая маленький костёр из сухих веток в камине. Огонь оживлял тенями стены мастерской. – Мы – указатели. Как тот старый фонарный столб на развилке дорог. Он не тащит путника за собой и не говорит ему, куда идти. Он просто стоит. И своим молчаливым присутствием говорит: «Вот путь. Выбирай сам».

Правила, которые он излагал, были жёсткими и не терпящими возражений.

Первое: Непрошеное благодеяние – форма насилия. Нельзя навязывать помощь. Душа должна быть готова её принять. Иногда её путь – это именно страдание, из которого она должна выйти сама.

Второе: Ты – зеркало, а не исповедник. Ты отражаешь правду, а не выносишь приговор. Твоя задача – помочь душе увидеть себя со стороны, а не простить её грехи.

Третье: Не создавай новых уз. Передал послание – уйди. Исполнил долг – отступи. Привязываясь к душам, ты рискуешь либо привязать их к себе, либо самому оказаться привязанным к миру ушедших.

Четвёртое: Помни о живых. Иногда правда, которую ты несёшь, может убить. Ты должен взвешивать: что важнее – покой мёртвого или жизнь живого?

Анатолий показал ему механику перемещений. Это не было волшебством. Это было умением. Сродни тому, как музыкант настраивает инструмент. Нужно было найти «резонанс» – общую ноту между миром живых и памятью ушедшего. Этой нотой мог быть предмет, место, запах, даже эмоция. Леонид научился входить в состояние глубокого, направленного внимания, когда границы реальности становились тонкими и податливыми.

– Это как плавать под водой, – пояснял Анатолий. – Ты можешь задержать дыхание лишь на время. Слишком долгое пребывание «там» меняет тебя. Кислород нашего мира перестаёт быть твоим кислородом.

Они работали вместе. История с художником оказалась ловушкой, поставленной одной тёмной сущностью, желавшей заманить Леонида в ловушку из прошлого. Анатолий вовремя это понял. Он научил Леонида видеть не только светящиеся следы душ, но и тёмные, липкие нити манипуляций.

Однажды ночью они сидели на скамейке в парке, наблюдая за туманными фигурами, блуждающими по аллеям.

– Почему вы помогаете мне? – спросил Леонид. – Что вам с этого?

Анатолий долго молчал, выпуская дым из трубки.

– Баланс, – наконец сказал он. – Когда я начал, меня некому было предупредить. Я совершил ошибку. Я попытался привести за руку одну душу к свету. Я был молод и полон жажды справедливости. Я вытащил её насильно из её чистилища, которым был её собственный дом. А потом узнал, что её муж, живой, не вынес внезапного исчезновения её духа и покончил с собой. Я спас одного и убил другого. С тех пор я исправляю свою ошибку, помогая таким, как ты, не наступать на те же грабли.

Он посмотрел на Леонида своими светлыми глазами.

– Твоя боль, твоя потеря – это твой ключ. Но это же и твоя слабость. Ты ищешь утешения для других, потому что не нашёл его для себя. Пока не простишь себя за ту ссору с племянницей, ты будешь слепым поводырём слепых.

Эти слова попали в самую точку. Леонид понял, что Анатолий видит его насквозь. Его наставник был тем самым «фонарным столбом» – он не предлагал лёгких ответов, но его присутствие и его суровая правота указывали направление.

Их партнёрство длилось недолго. Однажды Анатолий не вышел на связь. Леонид нашёл его в той же мастерской. Старик сидел в своём кресле, выглядевшим мирно спящим. Но Леонид сразу понял. Он перешёл. Рядом на мольберте лежала записка: «Ищи женщину в зелёном. Она задаст тебе вопрос, на который у меня нет ответа. Не ищи меня. Я выполнил свою роль».

Леонид остался один. Но теперь он был не слепым щенком, а учеником, получившим посвящение. Он знал правила. Он понимал цену. Он чувствовал опасность.

И где-то в городе ждала своего часа женщина в зелёном, с вопросом, который изменит всё.

Часть 2: Механизмы миров и миссии

Глава 1: Настройка на тишину

Перемещение между мирами не было похоже на магические порталы из сказок. Для Леонида это напоминало тонкую, ювелирную работу настройщика старинных часов. Миры были не отдельными реальностями, а скорее разными частотами одного и того же пространства, наложенными друг на друга. Чтобы услышать другую частоту, нужно было заглушить шум собственного мира.

Анатолий научил его первому и главному правилу: тишина – это дверь. Не физическая тишина, а внутренняя. Шум мыслей, тревог, воспоминаний – вот что создавало непроницаемый барьер. Леонид учился медититивным техникам, но не для просветления, а для практической цели – очистить сознание до состояния идеально гладкой водной поверхности, способной отражать малейшие вибрации иного.

Инструментом перехода всегда служил якорь – предмет, место или даже эмоция, прочно связанная с душой, которую он искал. Старая фотография, письмо, мелодия, которую напевал человек при жизни. Якорь был ключом, настраивающим его восприятие на нужную «волну». Леонид садился в тихом месте, держа в руках якорь, и погружался в себя. Он не произносил заклинаний, не чертил круги. Он просто… вспоминал. Вживался в историю предмета, в человека, который к нему прикасался, в его надежды и страхи.

И тогда мир вокруг начинал меняться. Звуки большого города – гул машин, голоса людей – начинали звучать как бы из-за толстого стекла, становясь приглушёнными, отдалёнными. Воздух густел, наполняясь запахами, которых не могло быть здесь и сейчас: запахом свежескошенной травы посреди зимы, ароматом духов давно умершей женщины, острой гарью пожара, случившегося век назад. Это было похоже на настройку старого радиоприёмника – сначала шум, потом обрывки фраз, и наконец – чёткий сигнал.

Само перемещение ощущалось как лёгкое головокружение, сдвиг в восприятии, после которого Леонид открывал глаза и видел… то же самое место, но иным. Комната могла оставаться той же, но на столе появлялась незаконченная чашка кофе, а за окном был другой сезон. Он не телепортировался физически. Его сознание проецировалось в пограничный слой – отпечаток прошлого, насыщенный энергией неразрешённых эмоций. Это было место, где время текло по другим законам, а законы физики были лишь смутными воспоминаниями.

Здесь всё было пронизано смыслом. Треснувшая оконная рама могла говорить о семейной ссоре, а пыль на пианино – о заброшенной мечте. Леонид научился «читать» пространство, как детектив читает место преступления. Каждая деталь была уликой, ведущей к разгадке душевной тайны.

Но такие путешествия были опасны. Чем дольше он оставался «на той стороне», тем сильнее искажалось его собственное восприятие реальности. Он мог забыть, зачем пришёл, начать принимать чужие воспоминания за свои собственные. Однажды, пытаясь помочь душе солдата, застрявшей в окопах Второй мировой, он чуть не принял взрыв снаряда за реальную угрозу и едва не выпрыгнул с пятого этажа своей квартиры. Его собственное тело, оставшееся в реальном мире, было уязвимо.

Второе правило, которое вбил в него Анатолий: никогда не терять физический якорь. Таким якорем всегда был какой-то предмет из его мира – часы на запястье, холодный пол под ногами, на худой конец – собственное дыхание. Это было напоминанием, что он здесь гость, а не постоянный житель.

Обратный путь был сложнее. Чтобы вернуться, ему нужно было найти точку схождения – место или ощущение, одинаково сильное в обоих мирах. Например, пламя свечи, которое горело и там, и тут. Сконцентрировавшись на нём, он делал глубокий вдох и… резкий выдох, как ныряльщик, выныривающий из глубины. Возвращение всегда сопровождалось коротким, но болезненным приступом дезориентации, будто его сознание с силой впихивали обратно в слишком тесную для него черепную коробку.