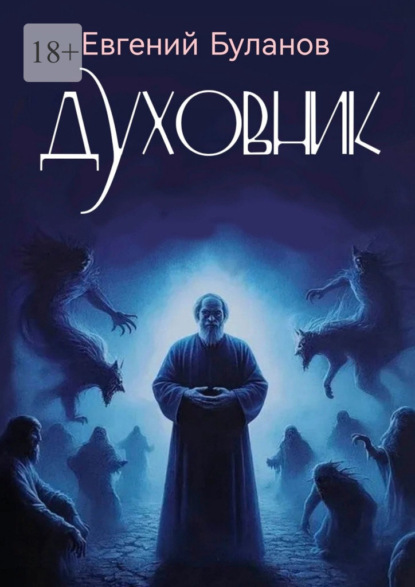

Духовник

- -

- 100%

- +

Были и другие пути, другие врата. Иногда они возникали спонтанно в местах сильного эмоционального всплеска – на вокзалах прощаний, в больничных палатах, в домах, где случилось горе. Такие врата были нестабильны и опасны. Они могли захлопнуться в любой момент, отрезав ему путь назад, или выбросить в совершенно чужой слой реальности. Анатолий предупреждал его держаться подальше от таких мест.

– Твоя сила – в контроле, – говорил он. – Спонтанность здесь – удел самоубийц. Ты должен всегда знать, зачем ты переходишь, и как собираешься вернуться.

Леонид постепенно учился чувствовать эти невидимые границы. Они ощущались как изменение давления, лёгкий электрический разряд на коже, смена вкуса во рту. Он учился распознавать «погоду» в этих мирах – периоды, когда переходы были относительно безопасны, и времена бурь, когда потоки энергии сметали всё на своём пути, угрожая заблудшим душам и таким же, как он, проводникам.

Это была не магия. Это было умение слушать. Слушать тишину между нот, смотреть на пространство между предметами, чувствовать историю, вплетённую в материю мира. Его дар был обоюдоострым мечом. Он давал ему возможность помогать, но каждый раз испытывал его на прочность, требуя беспрецедентной концентрации, выдержки и готовности в любой момент потерять всё.

Глава 2: Язык безмолвных

Леонид быстро понял, что души не однородны. Они различались не только судьбами, но и внутренним состоянием, словно застрявшим в момент перехода. Работа с каждой требовала своего подхода, своего ключа. Ошибка могла стоить дорого – как ему, так и самой душе.

Заблудшие души были самыми частыми его собеседниками. Они не несли зла, лишь глубокую, щемящую растерянность. Они цеплялись за мир живых из-за незавершенных дел, невысказанных слов, неисправленных ошибок. Их энергия была тягучей, как патока, а их присутствие ощущалось как лёгкий морозец на коже и запах чего-то безвозвратно ушедшего – старого паркета, сушёных трав, детских чернил.

Одной из таких была душа девочки Кати. Она не понимала, что произошло. В её мире всё осталось как прежде: она каждый день приходила на старую железнодорожную станцию ждать отца, который уехал в командировку и не вернулся. Она сидела на том же деревянном заборе, качала ногами и смотрела на рельсы, уходящие в туман. Она не знала, что прошло тридцать лет, что станцию давно закрыли, а отец, так и не найдя её после той аварии, умер от тоски спустя десять лет.

Леонид нашел её по детскому рисунку, найденному в архиве старой газеты. Он пришел на заброшенную станцию, чувствуя, как воздух становится гуще и холоднее. Он сел рядом с ней на забор. Не сразу, осторожно. Он не говорил, что её нет. Он говорил с ней о отце. О том, каким он был, что любил, о чем мечтал. Он помог ей вспомнить не момент расставания, а всю любовь, что была до него. И тогда она сама увидела, что платье на ней не меняется, что поезда не приходят, что листья на деревьях не шевелятся. Она посмотрела на свои руки и поняла. Не с криком ужаса, а с тихим, печальным вздохом облегчения. Её фигура стала прозрачной, а на месте, где она сидела, остался лишь лучик света и ощущение лёгкости. Она ушла не потому, что он указал ей путь. Он просто напомнил ей, куда идти.

Мстящие души были другой породой. Их ледяной гнев прожигал насквозь. Они приходили с визгом разбитого стекла, с запахом гари и озона. Они не желали диалога; они требовали справедливости, которую сами же и определяли. Их сила была разрушительной и соблазнительной. Леонид чувствовал, как их ярость резонирует с его собственными невысказанными обидами, с болью потери. Бороться с ними значило бороться с частью себя.

Инженер Виктор. Он погиб при пожаре на заводе, который случился из-за халатности начальства. Его дух вернулся в свой кабинет, превратив его в вечный памятник тому ужасному дню. Стены были закопчены, телефон расплавлен, а в воздухе стоял едкий дым, который мог почувствовать только Леонид. Виктор не хотел уходить. Он хотел одного – чтобы виновные пришли к нему. Он пытался тянуть за собой в свой кошмар всех, кто имел хоть какое-то отношение к заводу.

Леонид вошёл в этот ад по старой пропускной карточке, которую нашёл у дочери Виктора. Едва он переступил порог, как пламя ярости обрушилось на него. Ему казалось, что он задыхается, что кожа покрывается волдырями. Но он знал правило Анатолия: не поддаваться. Он стоял в эпицентре преисподней и не кричал, не убегал. Он говорил. Спокойно. О дочери. О том, что её жизнь тоже стала жертвой этого пожара, что её отец, которого она любила, теперь стал монстром из её кошмаров. Он предлагал не прощение, а переключение фокуса. Не на тех, кто виноват, а на тех, кого можно спасти сейчас.

– Они должны заплатить! – гремел голос Виктора, сливаясь с треском огня. – Они уже платят, – парировал Леонид. – Они живут в своём страхе. А ты отнимаешь будущее у своей крови. Ты стал тем, кого ненавидишь.

Это был риск. Но именно жёсткая правда, пусть и горькая, заставила Виктора замедлиться. Огонь стих, превратившись в тлеющие угли. Леонид не победил его – он дал ему выбор. Остаться в прошлом или дать шанс будущему. Мстящие души редко уходили в свет. Чаще они просто рассеивались, исчерпав свою ярость, оставляя после себя горьковатый пепел сожаления.

Ищущие души были самыми редкими и самыми ценными. Они уже прошли через боль осознания и не цеплялись за прошлое. Они стояли на пороге, но боялись сделать шаг. Их потребность была не в завершении дел, а в разрешении внутренних вопросов: «Достоин ли я?», «Там ли меня ждут?», «Правильно ли я жил?». Их энергия была чистой, но неуверенной, подобно дрожащему пламени свечи на ветру.

Со старым учителем географии Макаром Ивановичем Леонид встретился в городской библиотеке. Тот просто сидел у окна и смотрел на падающий снег. Он был почти неотличим от живого, лишь лучи света проходили сквозь него, делая его лёгким, как дымка. Он не был заблудшим. Он знал, что умер. Его вопрос был прост и сложен одновременно: «Я был строг с учениками. Слишком строг. Может, из-за меня кто-то не полюбил этот мир? Помоги мне узнать. Найдите хоть одного, кого я вдохновил, а не оттолкнул».

Это было самым сложным заданием для Леонида. Не утешить, не остановить, а найти доказательство – крупицу добра в прошлом. Это расследование заняло недели. Он искал бывших учеников старого учителя, сверял даты, слушал истории. Он нашёл женщину, которая стала экологом благодаря его страстным рассказам о хрупкости мира. Он принёс ей старый, засохший цветок, который она когда-то подарила учителю на последний звонок.

Когда Леонид вернулся в библиотеку и передал этот цветок и слова благодарности, Макар Иванович не сказал ни слова. Он лишь улыбнулся, и его фигура вспыхнула таким тёплым, золотистым светом, что на миг в библиотеке стало светло как днём. Он просто перестал быть, растворившись в этом свете. Он нашёл то, что искал – разрешение идти дальше без груза сомнений.

Работа с душами была не сборником рецептов, а искусством слушания. Каждая встреча учила Леонида чему-то новому о жизни, о смерти, о самом себе. Он понял, что самый страшный враг – не мстящие духи, а жалость. Жалость к себе и к ним. Она затуманивала суждение и мешала сделать то, что действительно было нужно – не прожить боль за другого, а помочь ему прожить её самому и сделать окончательный выбор.

Глава 3: Инструменты тишины

Арсенал Духовника не требовал сложных приспособлений. Его главные инструменты были нематериальны, но отточены до бритвенной остроты. Анатолий сравнивал их с хирургическими инструментами – ими мог пользоваться только тот, кто понимал анатомию человеческой души.

Символы веры не были амулетами в привычном смысле. Это были не магические артефакты, а предметы-напоминания. Якоря, которые удерживали самого Духовника в реальности, не давая ему потеряться в лабиринтах чужих воспоминаний. Для Леонида таким символом стал обычный с виду камень – гладкий, тёплый на ощупь, с едва заметной впадиной для большого пальца. Он нашёл его на берегу озера в тот день, когда в последний раз видел свою сестру живой. Этот камень не давал ему силы – он напоминал ему, кто он. В моменты, когда граница между мирами истончалась до предела и чужая боль грозила затопить его собственное «я», он сжимал камень в кулаке. Физическое ощущение, твёрдость и непоколебимость минерала, возвращали ему ощущение почвы под ногами. Это был его личный символ веры – не в бога, а в себя, в свою миссию, в необходимость возвращаться.

Другим символом был звук. Не молитва, а определённая вибрация, которую он научился создавать горлом – низкий, почти неслышный гул, похожий на гудение высоковольтных проводов в сырую погоду. Этот звук не отпугивал сущности, а создавал вокруг него невидимое поле, своего рода камертон, который помогал ему сохранять внутренний ритм, не поддаваясь на ритмы мира, в который он входил. Это требовало невероятной концентрации – вести диалог с душой и одновременно поддерживать этот внутренний гул, эту нить, связывающую его с живым миром.

Но самыми главными инструментами были диалог и эмпатия. Это не было просто сочувствие. Это было умение на время стать другим, пропустить через себя чужую боль, не сломавшись, понять мотивы, которые казались бы чуждыми со стороны. Леонид учился не задавать вопросы, а создавать пространство, где душа сама могла найти ответ.

Однажды к нему обратилась женщина, которую преследовал образ её покойного мужа. Он не являлся ей в виде призрака, но в её доме постоянно ломался свет, падали картины, а по ночам она слышала его тяжёлые шаги. Она думала, что он зол на неё. Леонид, войдя в её дом, сразу ощутил не гнев, а сильное беспокойство. Он провёл ритуал настройки, используя в качестве якоря обручальное кольцо женщины. Он не увидел мужа. Он ощутил его тревогу. Муж не злился. Он пытался предупредить. Леонид, погрузившись в это состояние, осмотрел дом и нашёл то, что не замечали живые – слабую проводку в стене, которая уже тлела, грозя пожаром. Он не изгнал дух. Он передал его предупреждение. Когда электрики устранили неисправность, явления прекратились. Муж обрёл покой, выполнив последний долг – защиту той, кого любил.

Диалог с душами редко был прямым. Чаще это был обмен ощущениями, образами, воспоминаниями. Леонид учился говорить на языке метафор, который был понятен тем, кто потерял связь с физическим миром. Чтобы успокоить душу солдата, застрявшего в цикле бесконечного боя, он не говорил о мире. Он рассказывал о запахе свежеиспечённого хлеба, который ждал его дома, о касании руки любимой, о прохладе реки в летний зной. Он помогал душе вспомнить то, ради чего стоит сложить оружие.

Эмпатия была опасным даром. Слишком глубокое погружение в чужую боль могло оставить шрамы на его собственной психике. После особенно тяжёлых случаев он подолгу сидел в тишине своей квартиры, отмываясь от чужих эмоций, как от липкой грязи. Он учился ставить барьеры – не железные заслоны, а прозрачные, но прочные экраны, которые позволяли чувствовать, но не позволяли тонуть в чувствах другого.

Его работа стала напоминать психоанализ, где пациент уже мёртв, а терапевт рискует жизнью. Он выслушивал исповеди, в которых не было надежды на отпущение грехов, только надежда на понимание. Он был зеркалом, в котором души могли увидеть себя без масок и прикрас. И иногда это отражение было настолько невыносимым, что душа предпочитала рассыпаться в прах, но не принять его. Это были самые тяжёлые поражения.

Но когда это срабатывало, когда душа, выслушав свои же слова, переданные им, внезапно затихала, а потом начинала светлеть изнутри, растворяясь в свете – это была награда, ради которой стоило рисковать. Это был миг настоящей, чистой гармонии, когда боль одного превращалась в покой другого, а проводник, оставшись в одиночестве, чувствовал, как Вселенная на мгновение становится на своё место.

Часть 3: Конфликты и испытания

Глава 1: Тени и Отражения

Леонид уже не был тем наивным архивариусом, который пугался собственной тени. Он научился чувствовать тонкие вибрации миров, распознавать привкус чужой боли на языке и отличать тихий зов заблудшей души от опасного шепота, сулящего ловушку. Но чем глубже он погружался в свою миссию, тем яснее понимал: он не одинок в этих пограничных землях. И не все обитатели были страждущими, нуждающимися в помощи.

Тени не были душами. Это были сгустки чистой, бессознательной энергии, порождённые страхом, отчаянием и болью. Они не помнили своих имён, не имели формы и цели. Они просто были. И питались. Их притягивало сильное эмоциональное поле, как мотыльков – на огонь. Заблудшая душа, охваченная тоской, или мстящий дух, пылающий яростью, были для них пиршественным столом.

Леонид впервые столкнулся с ними в старом детском приюте, где застрял дух мальчика, погибшего при пожаре. Воздух там был густым и сладковато-прогорклым, словно смешанным с палёной кожей и слезами. Мальчик, по имени Вадим, сидел в углу сгоревшей классной комнаты и беззвучно плакал, а вокруг него, словно стервятники, кружили Тени. Они были лишены чётких очертаний – лишь тёмные, колеблющиеся пятна, искажающие пространство вокруг себя. Они не нападали. Они ждали. Они высасывали из него остатки сил, растягивая его страдание, делая его вечным.

Леонид почувствовал их присутствие как внезапный озноб и приступ тошноты. Его внутренний «гудящий» щит затрепетал, подвергаясь атаке на уровне, не доступном для обычных чувств. Тени ощущали его – живого, полного сил, – и их внимание сместилось с мальчика на него. Они двинулись к нему, не издавая звуков, просто поглощая свет и звук вокруг себя. В их приближении было что-то неотвратимое и ужасное, как медленное удушье.

Инстинктивно Леонид сжал в кармане свой камень-якорь. Он не знал, как с ними бороться. Анатолий предупреждал, но не учил. И тогда он вспомнил их природу – они питались страхом. Любая попытка борьбы, любая вспышка паники стала бы для них лишь пищей. Вместо этого он сделал нелогичное – он опустил щит. Перестал гудеть. Он позволил им приблизиться, ощутив леденящий холод их пустоты. И затем он наполнил пространство вокруг себя не сопротивлением, а… тишиной. Абсолютным, безэмоциональным принятием. Он представил себя гладким, чёрным, безвоздушным пространством, в котором нечему питаться.

Тени замедлились, потеряв интерес. Их примитивное сознание не могло осознать эту пустоту. Они отступили назад, к мальчику. Леонид же, действуя быстро, пока они были дезориентированы, устремился к Вадиму. Он не стал утешать его. Он нашёл в кармане своего пальто старую конфету – леденец в мятой обёртке. Он положил её перед мальчиком. Простой, детский, живой жест. Воспоминание о мире вне этого кошмара. Вадим поднял на него глаза, и в них на миг блеснул не страх, а удивление. Этого мгновенного проблеска хватило. Леонид схватил его за руку и резко потянул за собой, одновременно восстанавливая свой защитный гул и концентрируясь на образе двери приюта – своего физического якоря.

Они вырвались. Тени не преследовали. Их добыча ускользнула. Леонид понял: их оружие – не сила, а знание. Знание о том, что страх – это пища, а бесстрастие – непроницаемая стена.

Но Тени были лишь животными, слепыми силами природы. Гораздо опаснее были те, кто обладал разумом и волей.

Лже-духовники. Леонид впервые услышал это слово от Анатолия, но встретился с одним из них лишь спустя месяцы. Его звали Арсений. Он не скрывался в заброшенных зданиях. Он работал в самом центре города, в модном офисе, называя себя «медиатором тонких планов» и «проводником кармических преобразований». К нему выстраивались очереди из богатых, знаменитых и отчаявшихся. Он обещал связаться с умершими родственниками, передать послания, решить нерешённые проблемы. И он действительно это делал. Но цена была чудовищной.

Леонид наткнулся на его след, расследуя странное дело. Несколько душ, с которыми он работал, внезапно исчезали, но не уходили в свет. Они словно растворялись, оставляя после себя ощущение пустоты и… чужого удовлетворения. Энергетический след вёл к шикарному многоквартирному дому.

Проникнув внутрь под видом курьера, Леонид ощутил тошнотворную смесь энергий – приторную сладость фальшивого утешения и металлический привкус алчности. В роскошной квартире Арсения стояли дорогие свечи, висели сложные диаграммы, но для чувств Леонида это место было похоже на скотобойню. Арсений не помогал душам. Он их заключал в сделки. Он находил их слабое место – невысказанную просьбу, чувство вины, жажду мести – и предлагал своё посредничество… в обмен на часть их энергетической сущности. Он выкачивал их, как батарейки, оставляя пустые оболочки, которые вскоре рассеивались, а собранную силу использовал для влияния на живых, укрепляя свою власть и богатство.

Арсений был полной противоположностью Леонида. Там, где Леонид видел страдание, Арсений видел ресурс. Там, где Леонид слушал, Арсений манипулировал. Он чувствовал присутствие Леонида сразу. Он повернулся, и его улыбка была безупречной и абсолютно бездушной.

– Новый коллега? – произнёс он, и его голос был обволакивающим и скользким, как шёлк. – Я чувствую в тебе потенциал. Зачем ковыряться в грязи с нищими духами, когда можно иметь дело с… клиентами высшего класса?

Он предложил Леониду партнёрство. Он говорил о силе, о контроле, о том, что они, избранные, имеют право на большее. В его словах была страшная логика, и Леонид на мгновение ощутил искушение. Ведь это был лёгкий путь. Перестать бороться, перестать чувствовать чужую боль. Стать не слугой, а хозяином.

Но он посмотрел на глаза Арсения. В них не было света. Лишь плоское, зеркальное отражение чужих желаний. Это был не проводник. Это был ловец душ, торговец чужими страданиями.

Их противостояние было не физическим. Это была битва идеологий, воли, чистоты намерений. Леонид отказался. И в тот же миг почувствовал, как невидимая сила Арсения попыталась сжать его горло, парализовать волю. Это был не грубый удар Тени, а изощрённая попытка взлома, проникновения в его сознание, чтобы найти его слабые места, его страхи.

Леонид устоял. Он отступил, полный отвращения и ужаса. Он понял, что самая большая угроза исходит не от безликих сущностей, а от тех, кто, как и он, слышит зов иного, но использует его для самоутверждения и наживы. Арсений был его тёмным отражением, и эта встреча была лишь первым актом их войны. Войны, которая велась в тишине, невидимая для мира живых, но от этого не менее смертоносная.

Глава 2: Эхо собственного безмолвия

Победа над Тенью в приюте и столкновение с Арсением оставили в Леониде не чувство триумфа, а глубокую, ноющую усталость. Он возвращался домой не как воин, а как человек, прошедший сквозь строй. И чем больше он помогал другим, тем острее становились его собственные, внутренние демоны.

Сомнение в себе стало его постоянным спутником. Оно подкрадывалось ночами, когда он пытался уснуть, и шептало на ухо: «А стоило ли?» Он помнил каждую неудачу. Душу молодого солдата, который так и не смог простить себя за то, что выжил, пока его товарищи погибали. Леонид часами сидел с ним в траншеи его памяти, но всё было тщетно. Солдат не желал утешения. Он жаждал наказания. В конце концов, его образ просто потускнел и рассыпался, как песок, уносимый ветром. Леонид не смог его спасти. Он сидел на холодной земле и чувствовал горький вкус поражения на губах. Может, он был недостаточно хорош? Может, Анатолий ошибся в нём? А главное – имел ли он право решать, что для этой души было лучше? Может, её путь был именно в этом саморазрушении?

Эти вопросы терзали его. Он начал видеть лица этих «неудач» в толпе на улицах. Мимоходом услышанная фраза могла показаться ему упрёком. Он ловил себя на том, что анализирует каждое своё слово, каждый жест в общении с душами, боясь ошибиться, навредить, выбрать не ту дорогу. Его дар, который должен был нести освобождение, стал источником парализующей ответственности. Свобода воли – чья? Его? Или тех, кому он помогал? Где та грань, за которой помощь превращается в насильственное ведение к чужой цели?

Однажды к нему обратилась женщина, мать, потерявшая ребёнка. Её душа была разорвана на части, и она умоляла его найти её малыша, где бы тот ни был. Леонид почувствовал присутствие мальчика – он был совсем рядом, в светлом и тёплом месте, свободный и счастливый. Он не хотел возвращаться. Он обрёл покой. Что должен был сделать Леонид? Сказать матери горькую правду, что её сын не нуждается в её поисках, что её тоска держит её, а не его? Или дать ей ложную надежду, создать иллюзию связи, чтобы смягчить боль, но тем самым привязать их обоих к этому страданию навечно?

Он выбрал правду. Это был самый тяжёлый разговор в его жизни. Он видел, как надежда в её глазах гасла, сменяясь пустотой. Она не поблагодарила его. Она просто ушла, сгорбившись, словно невидимая ноша придавила её к земле. Правильно ли он поступил? Он не знал. Он никогда не будет знать.

Но куда более страшной была цена помощи. Анатолий предупреждал его: «Каждое принятое страдание оставляет на тебе шрам. Каждая отданная частица мира забирает твою». Леонид не сразу понял, что это значит. Сначала это была обычная усталость. Потом – провалы в памяти. Не глобальные, а маленькие, бытовые. Он мог забыть, куда положил ключи, хотя помнил в мельчайших деталях лицо солдата из XIX века. Он мог не вспомнить название любимой песни сестры, но цитировать письма незнакомых людей, умерших сто лет назад.

Чужие воспоминания начинали подменять его собственные. Однажды он проснулся и потянулся к тумбочке, чтобы поправить очки, которых никогда не носил. Другой раз он налил в чайник две порции воды, потому что забыл, что уже наливал. Его собственная жизнь, его личность, начали стираться, как рисунок на мокром песке, под напором чужих историй, чужих болей, чужих потерь.

Самым болезненным стало исчезновение памяти о племяннице. Он помнил факт: у него была сестра, у неё была дочь, они погибли. Но он не мог вспомнить звук её смеха. Он лихорадочно перебирал старые фотографии, вглядывался в её лицо, пытаясь вызвать в себе то тепло, ту боль, которые были его двигателем. Но на месте этих чувств была лишь пустота, как аккуратно вырезанный ножницами кусок из ткани его души. Его собственная боль, его вина – то, что делало его человеком, – уходила, замещённая виной и болью десятков других.

Он превращался в идеальный инструмент. Бесстрастный, знающий, эффективный. И абсолютно пустой. В этом была чудовищная ирония: спасая других от забвения, он сам терял себя. Он рисковал стать вечным странником между мирами, не помнящим, зачем он начал этот путь, не имеющим дома, чтобы вернуться.

Он попытался бороться с этим. Начал вести дневник, скрупулёзно записывая свои собственные воспоминания, ощущения, мысли. Он создавал новые якоря, пытаясь привязать себя к своей же жизни. Но это было похоже на попытку вычерпать океан чайной ложкой. Объём чуждого опыта был слишком велик.

В минуты отчаяния он думал об Арсении. Тот нашёл способ не платить цену. Он перекладывал её на других. Возможно, в его цинизме была своя, извращённая логика выживания. Но мысль об этом вызывала у Леонида лишь рвотный позыв. Он не хотел выживать. Он хотел жить. Даже если это означало медленно растворяться в чужих судьбах.

Его внутренний конфликт достиг пика, когда он осознал, что следующая душа, которой он должен помочь, – это он сам. Его собственная, растерянная часть, застрявшая в день похорон. Чтобы двигаться дальше, ему нужно было вернуться туда, встретиться с самим собой – с тем обезумевшим от горя мужчиной у свежей могилы – и помочь… себе. Замкнуть круг. Но хватит ли у него сил сделать это, не уничтожив окончательно то, что от него осталось? Не приведёт ли эта встреча к полному стиранию его личности?

Он стоял на пороге, держа в руках тот самый гладкий камень с озера – последнее яркое воспоминание о счастье. Он должен был сделать выбор: остаться собой и, возможно, сломаться под грузом сомнений, или продолжить путь, окончательно превратившись в безликий инструмент, но эффективный и бесстрастный. Третий путь – путь Арсения – для него не существовал.

Тишина в комнате была оглушительной. И в ней он впервые за долгое время услышал не чужой шёпот, а собственное, едва уловимое, но настоящее – сердцебиение.

Глава 3: Весы правосудия

Тень Арсения висела над Леонидом дамокловым мечом, но куда более изощрённые ловушки расставляла его собственная совесть. Он всё чаще сталкивался с ситуациями, где правильный путь был скрыт за туманом сомнений, а простое решение оказывалось самым опасным.

Вмешательство против воли перестало быть абстрактным понятием, когда он встретил душу старика-художника, Фёдора Игнатьевича. Тот не был заблудшим или мстящим. Он был… счастлив. Он пребывал в мире, целиком сотканном из его воспоминаний о лете в деревенском доме. Пахло свежим сеном и масляными красками, слышалось стрекотание кузнечиков и лёгкий шум ветра в листве. Он писал один и тот же пейзаж – озеро в предзакатный час – снова и снова, оттачивая его до идеала. Он не знал, что умер. Он не хотел ничего менять.