- -

- 100%

- +

Für meine Mutter, die immer an mich geglaubt hat.

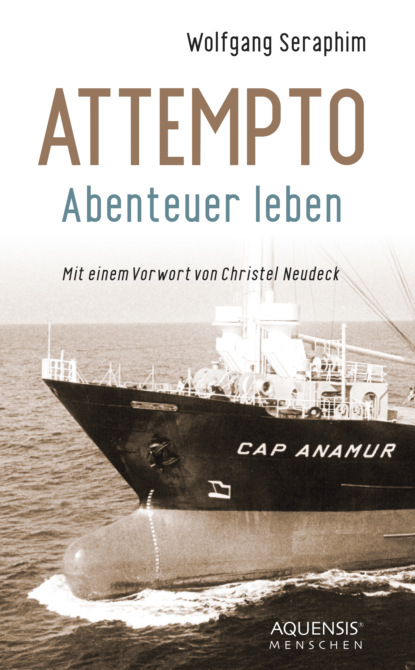

Wolfgang Seraphim: Attempto – Abenteuer leben

Copyright by AQUENSIS Verlag Pressebüro Baden-Baden GmbH 2020

Alle Rechte vorbehalten. Jede Verbreitung, auch durch Film, Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe jeder Art, elektronische Daten, im Internet, auszugsweiser Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsunterlagen aller Art ist verboten.

Fotos: Privatarchiv Christel Neudeck

(S. 226-227, Umschlag, Umschlagklappe hinten), Privatarchiv Wolfgang Seraphim (S. 224-225, Umschlagklappe vorne)

Lektorat: Gereon Wiesehöfer

Satz: Klaus Eichberger

Titelgestaltung: Tania Stuchl, design@stuchl.de

ISBN: 978-3-95457-218-2

eISBN: 978-3-95457-221-2

2. Auflage 2020

www.aquensis-verlag.de

Teil einer biografischen Geschichte von

Dr. Wolfgang Seraphim

Mit einem Vorwort von Christel Neudeck

Vorwort von Christel Neudeck

Mein erstes Telefonat mit Wolfgang Seraphim 1979 war einprägend; ich habe es nie vergessen. Nach der ersten Fahrt der Cap Anamur wurde dieses Unternehmen als Kinderkreuzzug dargestellt. Rupert war in Singapur, ich hier zu Hause vor dem Fernseher. Ich erwartete eine Flut von Anrufern, die ihre Spende zurückforderten. Der erste Anrufer hieß Seraphim und sagte, wir sollten uns nicht irritieren lassen, wir sollten weiterarbeiten und er sei dabei. Das erschien mir mit diesem Namen wie eine Botschaft des Himmels.

In den folgenden Jahren wurden Irmela und Wolfgang Seraphim unverzichtbar. Sie stehen für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ohne die wir in keinem Projekt erfolgreich hätten sein können.

Wolfgang ist keiner, der aufgibt. Nur selten verlassen ihn Humor und Optimismus. Schon als Kind antwortete er seiner Mutter, die ihm drohte, bei so schlechten schulischen Leistungen könne er nur Schweinehirt werden: Können es auch Gänse sein? Er sucht und findet Lösungen für scheinbar unlösbare Fragen. Vielleicht macht es ihm gerade dann Freude, wenn die Lösungen nicht auf der Straße liegen und seine Kreativität gefragt ist?

Albert Schweitzer sprach von der Schlafkrankheit, die nicht nur den Körper, sondern auch die Seele befallen könne: „Wie ihr die geringste Gleichgültigkeit an euch merkt und gewahr werdet, wie ein gewisser Ernst, eine Sehnsucht, eine Begeisterungsfähigkeit in euch abnimmt, dann müsst ihr über euch erschrecken und euch klarwerden, dass das davon kommt, dass eure Seele Schaden gelitten.“ Wolfgang Seraphim ist nicht in der Gefahr, an der Schlafkrankheit der Seele zu leiden.

Ich wünsche seinem Buch Leser, die sich von seinem Inhalt inspirieren und ermutigen lassen.

Inhaltsverzeichnis

1936

Des einen Tod – des anderen Leben

1897 - 1927

Woraus der Spross entsprungen – die Wurzeln der Eltern

1936 - 1945

Eine traumhaft schöne Kindheit

Im Reich des Vaters – Tücken der Haushaltsführung

Letzte Jahre in Schlesien

Die Schatten des Krieges

1945

Auf der Flucht

Willkommen in Schwaben

Ferien auf dem Bauernhof

1945 - 1947

Zur Großmutter nach Esslingen oder Paradies ade – Hunger tut weh

1947 - 1953

Das Gymnasium – Via dolorosa: „Wolfgang ist fleißig, aber dumm“

Nach der Währungsreform – was Form gab

1953 - 1956

Wechsel aufs Wirtschaftsgymnasium – Tor zur Universität

1956 - 1959

Alma Mater Tubingensis – ein neuer Lebensabschnitt

Ein Kessel Buntes – auf dem Weg zum Physikum

Atemlos durch Paris

1959 - 1960

Mens sana in corpore sano – wieviel Chemie braucht der Mensch?

Tübinger Abgesang – Aufbruch nach Kiel

Kiel – zwischen Segelboot und Hörsaal

Nicht überall, wo Arzt draufsteht, ist Rettung drin

Ein klinisches Wintersemester

Irmela – ein Stern wird geboren

1960 - 1962

Vor dem Staatsexamen – Kurztrip nach Wien

1962 - 1964

Auf Freiers Füßen – in Bochum

Als Medizinalassistent – Chirurgische Abteilung

Als Medizinalassistent – Frauenklinik

Von eiskalten Flitterwochen – zum Medizinalassistenten der Inn. Abt.

1964 - 1968

In Göppingen zum Facharzt für Innere Medizin mit Teilradiologie

Reisen sind die Heimat des Zufalls

1968 - 1970

Von Göppingen nach Stuttgart – Tempel der Gastroenterologie

In der Krise: Aller Nächte Sehnsucht – von der Klinik zu eigener Praxis

1971 - 1978

Aalen-Wasseralfingen – Einstieg in die eigene Praxis

Die Pharmaindustrie – Fluch und Segen einer mächtigen Institution

In der Praxis – ein Kessel Buntes

1978/1980

Das Leben im Hamsterrad

1979

Der Flüchtling von einst – auf dem Weg zum Flüchtling der Gegenwart

Auf den Planken der „Cap Anamur“ – Kambodscha im Blick

Auf der „Cap Anamur“

Die Helfer im Fadenkreuz nationaler Egoismen

Adieu „Cap Anamur“ – denkwürdiger Empfang im Hyatt Regency Singapur

Irmelas Rückblick auf Kambodscha

1980/1982

Zurück in Deutschland – Praxisalltag und Werbung für Neudeck

Aufbruch zu neuen Ufern – Ogadenflüchtlinge im Norden Somalias

Versuch spiritueller Nachbereitung – das „G“-Thema, eine „no go area“?

Öffentlichkeitsarbeit nach Somalia – Rendezvous mit DIE ZEIT

Wanderausstellung „Komitee Cap Anamur“

Brunnenbau in Somalia

Unser Somaliaeinsatz und sein Ende

Ausblick: Wie ging es weiter?

Epilog

Lebenslauf von Wolfgang Seraphim

Fotos aus seinem Leben

„Nicht was wir gelebt haben, ist das Leben, sondern das, was wir erinnern und wie wir es erinnern, um davon zu erzählen.“

Gabriel Garcia Márquez

1936

Des einen Tod – des anderen Leben

„Lasst vergehen, was vergeht! / Es vergeht, um wiederzukehren, / es altert, um sich zu verjüngen, / es trennt sich, um sich inniger zu vereinigen, / es stirbt, um lebendiger zu werden“

(Friedrich Hölderlin)

Auf dem Grab ein Marmorkreuz: Klaus Seraphim, 1931 – 1935. Die Zunge wandert unkontrolliert über die Oberlippe, während die Kindergießkanne letzte Tropfen über verwelktes Grün verblühter Schneeglöckchen verteilt. Überzeugt von der Wichtigkeit der soeben beendeten Arbeit atmet der kleine Junge tief durch, gewinnt wieder Aufmerksamkeit für sein Umfeld. „Wölfchen, nun komm endlich!“ In der Stimme der Mutter mischt sich aufsteigender Ärger mit Ungeduld. Der ungewohnte Ton lässt den dreijährigen Sohn aufhorchen. Mit kräftigem Ruck wendet er sich der Mutter zu. Die kleinen Beinchen wirbeln über den Friedhofsweg, kommen ins Stolpern. Im Fallen bohrt sich die Tülle der Gießkanne in die Stirn und ritzt ein kleines, spiegelverkehrtes L in seine Haut. Er rappelt sich auf, überwindet die letzten Meter und verbirgt den Kopf im Schoß der Mutter, die zutiefst erschrocken den Arm um ihn legt, als könne sie noch nachträglich Schutz gewähren. Nicht auszudenken, wenn die Spitze um wenige Zentimeter den Kopf in Richtung eines Auges getroffen hätte. Doch derlei Überlegungen berühren ihn nicht. Er fühlt die ganze Wärme der Mutterliebe, eingebettet in ein Urvertrauen, in dem er sich geborgen weiß. Er kennt dieses Gefühl seit jenem 10. September 1936, als ihn sein Vater, Landarzt in Schlesien, in der kleinen Kreisstadt Freystadt, nach von ihm selbst durchgeführter Hausentbindung, seiner Frau Lydia in die Arme legte.

Es war die vierte Entbindung der Mutter. Zuvor kam ihr Sohn Ernst-Johann, kurz darauf die Tochter Margarete zur Welt – beides Hausentbindungen des Vaters. Der Dritte, Kläuschen, wurde – warum auch immer – im November 1931 im 14 km entfernten Krankenhaus in Neusalz entbunden. Er starb am 18.2.35 im Krankenhaus in Grünberg an den Folgen einer tuberkulösen Hirnhautentzündung. Für die Eltern war klar: Sie wollten unbedingt wieder ein drittes Kind. Diesem Wunsch – ausgelöst durch den Tod des kleinen Bruders – verdankt Wolfgang sein Leben.

Schon der Eintritt in das irdische Dasein dokumentiert einen vorauseilenden Gehorsam gegenüber den Eltern, der ihn in seiner Kindheit nur selten verlassen sollte: Artig begrüßt er pünktlich um 7:45 Uhr – 15 Minuten ehe einen Stock tiefer die Sprechstunde des Vaters beginnt – mit kräftigem Schrei das Licht der Welt in den fürsorglichen Armen des Vaters. Zuvor hatte dieser gegen 7:30 Uhr mit sorgenvollem Blick registriert, dass der Sprössling noch keine Eile erkennen ließ, den Sprung aus der Wärme mütterlicher Geborgenheit in die kalte Umwelt zu wagen.

Fast alle Märchen beginnen mit einem traumatischen Ereignis. Der märchenhafte Vorgang einer Geburt macht da keine Ausnahme. Neues Leben beginnt mit dem Verlassen der Komfortzone. Mit der Durchtrennung der Nabelschnur beginnt erstmals, was zukünftig permanent auf uns alle zukommt: das Abschiednehmen. Ein Sich-trennen-Können, auch von Dingen, die uns vertraut und lieb geworden sind. Wenn wir genügend Zeit hatten, klug zu werden, fällt uns der letzte Akkord des Lebens, das Sterben, nicht mehr schwer. Seneca: „Das ganze Leben lang muss man lernen zu leben, das ganze Leben lang muss man lernen zu sterben.“

Dem Vater bleibt noch genügend Zeit für eine eingehende Begutachtung des kleinen Bündels quicklebendigen Lebens vor Beginn seiner Praxis. Bei dem neuen Erdenbürger sitzt alles an der richtigen Stelle und erfüllt somit seine göttliche Ordnung. Mit diesem erfreulichen Befund landet der Junge vom stolzen Vater in den Armen einer glücklichen Mutter.

Dieses Kind Wolfgang, das war ich.

1897 – 1927

Woraus der Spross entsprungen – die Wurzeln der Eltern

Wie sehen die Wurzeln dieser Ordnung aus, in die ich da hineingeboren wurde?

Mein Vater, Hellmut, ist der älteste von drei Brüdern, deren Vater – einer durch Generationen gepflegten Tradition treu geblieben – Jurist war. Der hatte ab 1890 eine angesehene Rechtsanwaltspraxis in Mitau, (russisches Protektorat). Er verwaltete unter anderem das Vermögen großer Rittergutsbesitzer wie den Barrings. Ab 1902 wechselte er nach Königsberg, wiederholte seine juristischen Examina, um seine Söhne davor zu bewahren, bei einer drohenden kriegerischen Auseinandersetzung im russischen Militär gegen Deutschland kämpfen zu müssen. Er muss ein bedeutender Mensch gewesen sein, dieser Großvater. Als er in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts starb, folgten seinem Sarg fünf Tausend Trauergäste – so wenigstens der Bericht einer Königsberger Zeitung. Der Kommentator konnte sich auch nicht verkneifen anzumerken, dass dem Verstorbenen die zahlreichen Lobeshymnen an seinem Grab zutiefst zuwider gewesen wären. Dem Großvater war auf jeden Fall immer ein Kummer, dass ausgerechnet sein ältester Sohn Hellmut keinen Gefallen an der Juristerei fand. Er studierte Medizin, nachdem er als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg in Flandern das Sterben an der Front, den Mangel an qualifizierten Ärzten, erlebt hatte. Der Krieg als „Vater aller Dinge“ prägte seinen Berufswunsch, der Krieg beendete sein Leben. Als er 1941 bei Kiew zwei Sanitätern zu Hilfe eilen wollte, die verletzt wimmernd vor Schmerzen im Niemandsland zwischen den Fronten lagen, wurde er von russischen Scharfschützen tödlich getroffen. Er selbst hatte nie eine Waffe auf einen Menschen gerichtet. Er konnte nicht einmal ein Tier erschießen.

Auf zahlreichen Wanderungen, z. B. in den Semesterferien, bewies Hellmut – wohl von der Mutter geerbt – dichterisches Talent. Als ihnen unterwegs das Geld ausgeht, textet er in einem Telegramm an den Vater: „Sie denken arglos wie sie sind, es sorgt der Vater für das Kind.“ In dem Gästebuch einer Jugendherberge an einem masurischen See fand sich ein längeres Gedicht aus seiner Feder mit dem wunderbaren Refrain: „Drum lieber Freund, mach’s wie die Heil’gen, die Heil’gen Drei vom heil’gen See, trink jeden Morgen Schnaps statt Kaffee, trink jeden Abend Wein statt Tee.“ Ein dezenter Hinweis auf das keineswegs alkoholfeindliche Ostpreußen, wo bei Einladungen an geistigen Getränken nicht gespart wurde. Im Hause des Großvaters wurde nach dem obligatorischen Toast „auf das Wohl seiner Majestät des Kaisers“ das Glas erhoben, um „auf Alle, die wir lieben“ anzustoßen.

Wie aus einer anderen Welt, die Herkunft der Mutter. Keineswegs ärmliche, aber doch vergleichsweise bescheidene Verhältnisse, mit Wurzeln auf der Schwäbischen Alb. Da hatten die Tochter der Wirtin vom „Gasthaus zum Rößle“ aus Berghülen und ein Schirrmeister der Ulanen in Ulm zueinander gefunden. Von ihren Ersparnissen erwarben sie im Ruhestand ein schmuckes kleines Reihenhaus mit Garten in Esslingen am Neckar. Sie drängten bei ihrer Tochter auf eine abgeschlossene Berufsausbildung als Hauswirtschaftslehrerin, zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts in diesem Umfeld bemerkenswert fortschrittlich. Eben typisch schwäbisch, solide, praktisch.

Wie haben diese zwei Welten zueinander gefunden? Mutter und Vater folgten den gemeinsamen jugendbewegten Idealen, wie sie sich zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts im „Wandervogel“ dokumentierte. Dessen geistiger Vater, Johannes Müller, Kristallisationspunkt, um den sich mehr oder weniger Gleichgesinnte scharten. In sogenannten „Nestabenden“ philosophierten sie über Gott und die Welt, pflegten das Volkslied mit der Klampfe, den Volkstanz in der Tracht. Unternahmen über Wochenende oder Ferien gemeinsame Wanderungen mit Lagerfeuer und spartanisch-einfachen Hüttenübernachtungen. Einem on dit zufolge ging es dabei gemäß dem strengen Codex des „Wandervogels“ sehr gesittet zu.

Es war ein Wandervogeltreffen Anfang der zwanziger Jahre in Stuttgart, das die Eltern erstmals zusammen brachte. Pikanterweise verliebten sich alle drei Brüder in das Mädchen vom Lande. Bisher noch ohne festen Freund, von amourösen Abenteuern ganz zu schweigen, ereilte sie so viel geballte Zuwendung recht unvermittelt. Die drei Verehrer wurden gemeinsam in das elterliche Domizil eingeladen, auf dass der Ratlosigkeit der Unschuld vom Lande Abhilfe zuteilwerde. Für sie entwickelte sich Hellmut, der älteste und Mediziner, zum Favoriten, vor dem Juristen und dem Historiker. Praktischerweise wurde sie mit ihrer Wahl von der Mutter bestärkt, die sich für ihre Tochter „auch nur den Hellmut“ vorstellen mochte. Roma locuta, causa finita!

Hellmut steuerte zu dieser Zeit, noch im Stocherkahn seine Hausbesuche absolvierend, über die idyllische Seenplatte von Masuren. Seine Entlohnung, bei der nicht mit Reichtümern gesegneten Landbevölkerung meist in Naturalien gewährt, ließ die Zusammenstellung des täglichen Speiseplans leichter bewerkstelligen als die Bereitstellung der morgendlichen Kleiderordnung. Er löste die Verlobung mit einer schwarzhaarigen ostpreußischen Schönheit, heiratete seine Lydia – Kosename Lylein – und entschied sich für eine Existenzgründung als niedergelassener Landarzt im niederschlesischen Freystadt. Diese verträumte kleine Kreisstadt mit noch nicht einmal siebentausend Einwohnern, war nicht mit besonderen Attraktionen gesegnet. Auch wenn es über altes Gemäuer verfügte, das sich Schloss und Kloster nannte. Aber es barg in seinen Mauern immerhin eine Schule, ein Kino, eine Apotheke, Konditorei und Friseur. Gesellschaftlich tonangebend waren in dieser kleinstädtischen Idylle ein Regierungsrat vom Landratsamt, ein Zahnarzt, Apotheker und Schulrektor Wehner, der sich gemeinsam mit dem Landarzt Seraphim eine Doppelhaushälfte in der weder gepflasterten noch geteerten Hessestraße teilte.

1936 – 1945

Eine traumhaft schöne Kindheit

„Jeder bekommt seine Kindheit über den Kopf gestülpt wie einen Eimer. Später erst zeigt sich, was drin war. Aber ein ganzes Leben rinnt das an uns herunter, da mag einer die Kleider oder auch Kostüme wechseln, wie er will.“

(Heimito von Doderer)

Es war eine goldene Kindheit, in die ich mit meinen Geschwistern hineingeboren wurde. Fern und noch nicht zu erkennen die dunklen Wolken, die am Himmel der Geschichte aufziehen sollten. Keimzelle dieser Kindheit die stets gegenwärtige elterliche Fürsorge mit allen nur erdenklichen Freiräumen. Schwerpunktmäßig angesiedelt zwischen der Spielstraße vor dem elterlichen Haus und dem dahinter gelegenen traumhaft schönen Garten. Er bot Platz für ein wahres Blumenmeer, in das man von einer oft als Frühstücksterrasse genutzten Fläche nach mehreren Stufen eintauchen konnte. Über die Treppe wölbte sich girlandenförmig eine Rabatte aus weißen und roten Rosen – würdiger Einstieg in ein Paradies aus Rittersporn, Flox, tränenden Herzen, Glockenblumen, edlen Rosen und einer Fliederlaube. Sie wurde, vorwiegend an Feiertagen, zur festlich eingedeckten Kaffeetafel am Nachmittag genutzt. Hochwüchsige Gräser lockerten die Gesamtansicht auf und gaben dem Garten eine zusätzlich edle Note. Auch ein kleiner Kräutergarten für die eigene Küche durfte nicht fehlen. Daneben, auf kleinem Areal, Platz für ein Beet, auf dem die Kinder spielerisch lernen konnten, dass der täglich reich gedeckte Tisch kein Resultat schlaraffenland-ähnlicher Verhältnisse, sondern Frucht kontinuierlicher Arbeit war.

Gut in Erinnerung ein Beet mit Zuckerschoten, das ich zu Kurzausflügen zwecks kleiner Zwischenmahlzeit aufsuchte. Obendrein genutzt als kleine grüne Oase, hinter der ich mich gerne versteckte, um die suchende Mutter zu necken.

Traumhaft die zahlreichen Obstbäume – Äpfel, Birnen, Kirschen, Pfirsiche, Pflaumen, Renekloden. Deren Äste mussten oft gestützt werden, um sie unter der Last ihrer Früchte vor dem Abbruch zu bewahren. Eine Hängematte schaukelte zwischen zwei Sauerkirschbäumen. Neben dieser Obstbaum-Idylle ein gemauertes Planschbecken, dem sich ein großer Sandhaufen anschloss. Diese Kombination animierte nicht nur zur Konstruktion stolzer Sandburgen und vielfältiger sandgeformter Konditoreiwaren. Noch aus früherer Bauzeit übrig gebliebene Tonröhren eigneten sich prächtig zur Durchleitung eines Wasserlaufes mitten durch den Sandhaufen. Auf anschließendem Rasenplatz konnte man sich müde toben – mit und ohne Ball. Zum Beispiel nach dem Abendbrot beim Spiel „Wer fürchtet sich vor dem schwarzen Mann?“, ehe es hieß: Fertig machen zum Schlafengehen!

Wen wundert es, dass sich hier, wann immer es die Witterung zuließ, alle Kinder aus der Nachbarschaft einfanden? Zumal die Mutter zur Halbzeit zwischen Frühstück und Mittagessen mit einer großen Schüssel mundgerecht zugeschnittener Obststücke und belegten Broten aufkreuzte. Früher einmal vor dem Essen von der Mutter angeordnete Reinigungsprozeduren wurden vom Vater mit der lakonischen Bemerkung: „Lass mal, Dreck reinigt den Magen“ zur Freude der Kinder stark eingeschränkt. Das war zwar pädagogisch im Sinne von Pestalozzi sicher nicht sehr glücklich, hob aber bei der Kinderschar das Ansehen des väterlichen Arztes ganz ungemein. Dabei sei dahingestellt, wie tragfähig unter medizinischem Aspekt diese Aussage zu bewerten ist. Ganz sicher verbirgt sich hinter dieser großzügigen Auslegung der Reinlichkeit aber, als nicht zu unterschätzender Nebeneffekt, eine Stärkung des Autoimmunsystems. Ein Begriff, den es damals noch nicht gab und von dessen Existenz im menschlichen Organismus vermutlich der eine oder andere Naturwissenschaftler höchstens etwas ahnte.

In diesem fast täglich stattfindenden Kindergarten gab es keinerlei soziale Tabus. Neben Rosel, der Tochter des Rektors, kamen unter anderem die Neumeier-Kinder aus dem mehrstöckigen Reihenhaus, in dem sie in drangvoller Enge zusammen lebten. Noch gut in Erinnerung die mit ihnen geführten heftigen Diskussionen um die schwerwiegende Frage, ob es einen Osterhasen oder Weihnachtsmann gibt. Salomonisch einigte man sich dahingehend, dass sie diese nicht kennen, weil er nicht zu ihnen kommt. Für kindliche Logik ausreichend schlüssig. Für den Pädagogen eine Bestätigung der sattsam bekannten Tatsache, dass Kinder ärmerer Bevölkerungsschichten entwicklungsmäßig weiter sind als Gleichaltrige aus begüterten Familien.

Nachdem die Mutter die Zeit für gekommen hielt, größere Geschäfte von der Windel in den Topf zu verlagern, starteten meine ersten „Thronbesteigungen“. Allzu viel Mühe war dabei nicht vonnöten. Schließlich wurde jedes im Topf vorzeigbare Resultat, neben Ausrufen der Begeisterung und des Lobes seitens der Mutter, zusätzlich mit einem Stückchen Schokolade belohnt. Letzteres führte schon nach wenigen Tagen dazu, listigerweise die geruchsintensiveren Produkte in kleinste Einheiten zu portionieren. Jeweils in froher Erwartung: Stück für Stück ein Stückchen Schokolade. Leider zeigte sich aber schon nach kurzer Zeit, dass eine derartige Konditionierung auf Dauer keine Aussicht auf Bestand hatte.

Eine enge Freundschaft entwickelte sich zu Armin Winkler, dem Sohn eines Schrankenwärters der Reichsbahn. Zu den markanten äußeren Kennzeichen von Armin gehörte eine stets laufende Nase. Deren auf der Oberlippe unübersehbar dokumentierte Spuren wurden von den Geschwistern belustigt als „Positionslaternen“ apostrophiert. Armin war ungemein gutmütig, gelegentlich hart an der Grenze zur Einfalt. Nach einer sonntagnachmittäglichen Kaffeetafel kam eines der Kinder auf die Idee, Armin, mit einem großen blühenden Fliederzweig versehen, nach Hause zu schicken, damit ihm seine Mutter aus dem daraus zu gewinnenden Honig ein Butterbrot bestreicht. Kinder können schon recht gemein sein … Jahrzehnte später saß Armin völlig überraschend unangemeldet vor meinem Schreibtisch in meiner Praxis. Er hatte zufällig im Vorbeifahren auf einem Schild den ihm aus der Kindheit vertrauten Namen gelesen. Ausstaffiert mit todschickem Anzug und dazu passender Krawatte, von Beruf Lehrer für Griechisch und Latein in einem altsprachlichen Gymnasium. Was für eine Freude, was für eine Überraschung! Erfolgreiche Propheten warten die Entwicklung der Ereignisse ab …