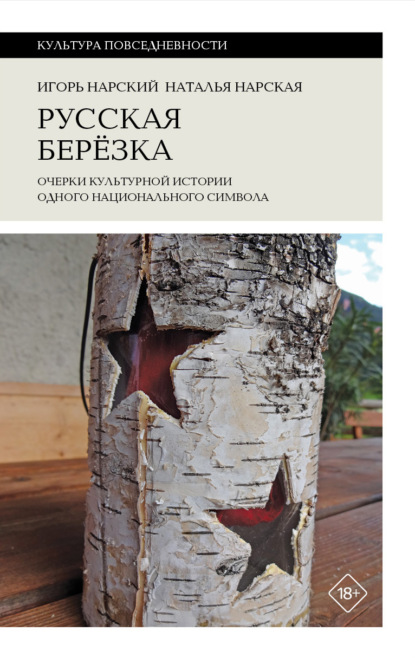

Русская березка. Очерки культурной истории одного национального символа

- -

- 100%

- +

Постановка вопросов и структурная организация книги определили выбор исследовательской оптики, инструментария для анализа и изложения материала. Прежде всего, в книге использована концепция коллективной идентичности, в которой символы, объединяющие сообщество, играют ключевую роль. Исследование ведется в соответствии с подходом, согласно которому социальная и культурная идентичность понимается как продукт интерсубъективной коммуникации и социальных взаимодействий. Сконструированные символы составляют основу специфического для группы кода, который создает коммуникационные мосты между очень разными индивидами «воображаемого сообщества». Результатом таких символических «соглашений» между носителями идентичности является осмысленный «кодифицированный мир». Символы, организованные в согласованный «кодифицированный мир», обеспечивают генезис и существование «воображаемых сообществ»[35]. Такое понимание функционирования коллективного самоопределения важно для изучения механизмов создания и восприятия образов березы как одного из маркеров русской национальной идентичности.

Для изучения репрезентаций образа березы в массовой культуре полезным концептом является представление о современных мифах Ролана Барта[36]. Специфика мифа как вербального или визуального послания состоит, согласно Барту, в том, что он стремится «преобразовать историческую интенцию в природу, преходящее – в вечное». Функция мифа состоит в том, чтобы очистить вещи, осмыслить их как «нечто невинное, природно-вечное», чтобы констатировать и воспевать, чтобы скрыть политическое намерение, а не анализировать, объяснять и разоблачать его. При этом Барт разделяет мифы на сильные и слабые, в зависимости от того, сколько усилий нужно приложить для превращения рукотворного в естественное, политического в «невинное». Он приводит пример дерева, для мифологизации которого не нужно прилагать слишком много усилий, создавая искусственную природность: его политическая подоплека «уже вычищена, отделена от нас вековыми напластованиями метаязыка» и выцвела, как старая краска[37].

Использование природных элементов в качестве символов создания коллективной идентичности – широко распространенная практика национальных движений. Характеристики, приписываемые ландшафтам, рекам, горам и деревьям, являются культурными суждениями. По убеждению автора культурной истории леса Саймона Шамы, «многие базовые идеи нашей современной жизни – нация, свобода, идеология предпринимательства, диктатура – применяют топографию, чтобы придать своим главным тезисам видимость естественности»[38]. Описанные подходы были ориентирами при определении круга используемых в исследовании источников и при интерпретации содержащейся в них информации.

⁂Структурными единицами книги являются автономные очерки. Поэтому историографическая основа и источниковый комплекс для каждого из них также различаются. Эти различия продиктованы, во-первых, уровнем нашей исследовательской компетенции. Сюжеты, требующие специальных знаний, например в области лингвистики, фольклористики, этнографии, лесоводства и искусствоведения, сконструированы с опорой на исследования специалистов[39]. Во-вторых, состав источников, использованных в отдельных очерках, зависит от степени изученности той или иной темы. Так, очерк о валютных магазинах «Березка» основан на исследовании Анны Ивановой[40] с акцентом на расследовании семантических особенностей образа березы в 1950–1980-е годы. Практически не разработанный историками сюжет об ансамбле танца «Березка», напротив, основан преимущественно на архиве этого танцевального коллектива (РГАЛИ. Ф. 2934). В-третьих, круг привлеченных к исследованию источников определяется спецификой изучаемой темы. Например, очерк с обзором репрезентаций березы на страницах журнала «Работница» почти полностью опирается на публикации из этого журнала. В очерках с седьмого по одиннадцатый, в которых речь идет о формировании образов березы в литературе и искусстве, более интенсивно использованы поэтические и живописные артефакты.

Вместе с тем, несмотря на специфику источниковой базы разных очерков, есть сходство в подходах к их организации. Из-за необозримого количества источников, в которых можно было бы найти ценную информацию, а можно было и ничего не найти, пришлось использовать их выборочно и с различной интенсивностью. Физически невозможно, например, не только систематически исследовать 170 000 единиц хранения и оцифрованных текстов, изображений, аудио– и видеоматериалов, так или иначе репрезентирующих березу, которые доступны читателям Российской государственной библиотеки, но и шапочно познакомиться с ними. Обилие артефактов и упоминаний березы в СМИ, художественных, публицистических, научно-популярных текстах, в дневниках и воспоминаниях демонстрируют приложения к тексту исследования[41]. С другой стороны, как выяснилось (и наглядно показано в приложениях), российские источники по времени создания распределены крайне неравномерно. Они чаще относятся к ХХ столетию, чем к XIX, а в ХX веке сосредоточены преимущественно во второй его половине. Там, где, исходя из привычных стереотипов, ожидались программные и серийные репрезентации березы – в фольклоре, классической литературе и живописи, – приходилось вести поиски с лупой в руке, как криминалисту на предполагаемом месте преступления. Применительно ко второй половине ХX века пришлось изменить масштаб исследования – сменить, переворачивая метафору микроисториков, микроскоп на телескоп, изучать не отдельные артефакты, а совокупности, меньше дифференцировать, больше обобщать. В результате мы воспользовались археологическим методом, к которому в аналогичной ситуации несметных источниковых кладов в неопределенных местах залегания прибегнул исследователь «советского века» Карл Шлёгель. Принцип работы историка недавнего (советского) прошлого подобен закладке разведывательных шурфов. Такой способ работы связан с отсутствием точного плана действий на местности и с неизбежным риском не найти ничего. Шлёгель отказывается от применения каких-либо ограничений, систематизаций или иерархизаций в процессе сбора, отбора и интерпретации материала. Вместо этого, по его мнению,

гораздо интереснее и эффективнее начать работу в нескольких местах и в разных направлениях и посмотреть, где будет больше находок. Собственно, так и начинается археологическая полевая работа, которую можно было бы пропустить, если бы заранее знать, где именно зарыто сокровище[42].

Но такая работа «на ощупь» неизбежно пронизана субъективизмом исследователя, поскольку опирается на его личный опыт, знания, темперамент и интуицию. Чтобы ограничить своеволие при конструировании истории «русского дерева», сведения, почерпнутые в исследовательской литературе, по возможности перепроверялись, подкреплялись или подвергались сомнению на основе вербальных и визуальных источников (в том числе архивных), включая литературные тексты и произведения (кино)искусства. Далее информация исследований и первичных источников, найденных в «шурфах», отбиралась и оценивалась с определенного угла зрения: она тщательно просеивалась с точки зрения важности для развития образов березы и для дискурсов о березе как о растении, материале и символе. В связи с этим на первое место среди источников выходят данные из средств массовой информации как важнейшего канала массовой культуры по продвижению концепций (национальной) идентичности. В книге используются данные интернет-хранилищ литературных и публицистических текстов («Национальный корпус русского языка»), изображений, отложившихся в музеях (Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, «Госкаталог.рф») и на частных интернет-порталах (например, сайт «Советская живопись»). Большим подспорьем в работе с материалами СМИ и поэтическими текстами оказались полнотекстовые базы данных периодических изданий ИВИС (East View Information Services), а также подборка более шестисот стихотворений и песен о березе в блоге челябинских библиотек «ВО!круг книг»[43]. Кроме того, в зависимости от исследовательской задачи, обзору или анализу подлежали (интернет–)публикации отдельных литературных и изобразительных произведений, научно-популярные, публицистические, пропагандистские материалы центральных и местных советских газет и журналов, художественные фильмы. Для изучения рецепции в российском обществе образа березы как «русского дерева» привлекаются публикации читателей в прессе, а также интернет-платформа личных свидетельств (сайт «Прожито»).

Все эти источники, как нам представляется, дают информацию о событиях и кругах, в которых продвижение березы в качестве русского национального символа было принято советской общественностью как (воз)рождение или (пере)открытие, казалось бы, знакомого символа или, напротив, отвергнуто ею как циничная манипуляция со стороны советских правителей и функционеров от культуры.

Признание того, что представленные в книге очерки в значительной степени основаны на данных из трудов специалистов в области наук об обществе и культуре (а отчасти и наук о природе), может вызвать у читателя закономерный вопрос о новизне изложенных здесь историй и идей. На этот вопрос можно ответить следующим образом. Мультиперспективный подход в рамках одной книги впервые применен к тематическим сюжетам, которые отчасти хорошо изучены предшественниками, но до сих пор почти всегда рассматривались порознь. Это оправдывает надежду на получение нового знания, поскольку позволяет на примере «русской березы» сфокусироваться на выявлении участников и реципиентов российско-советской символической политики и таким образом визуализировать преемственность и разрывы в формировании русской национальной идентичности в СССР и вплоть до наших дней.

Несколько слов необходимо сказать о разделении труда между соавторами. Тексты писались, обсуждались, переписывались в ходе совместных бдений за компьютерами, в бесконечных спорах, следы которых отражены – не дословно, конечно – в коротком обмене репликами под названием каждого очерка. Книга создавалась в живом обсуждении, поэтому ее разделение на тексты, вышедшие из-под пера каждого из соавторов, за исключением двух очерков, невозможно. Вместе с тем можно разграничить вклад каждого из нас в процесс сбора и обработки материала. Работа в архиве и интерпретация отдельных текстов осуществлялись Игорем Нарским. Работа с базами данных, их количественная обработка и анализ составляли сферу компетенции Натальи Нарской.

Читатель знает, что (пред)история этого проекта растянулась на три десятилетия и вошла в решительную фазу во второй половине 2010-х годов. Замысел удалось реализовать благодаря любознательности студентов, заинтересованности и профессионализму архивистов и библиотекарей, коллег и друзей. За последние годы проект получил множество важных импульсов от коллег и студентов в Мюнхене, Ольденбурге, Тюбингене, Красноярске, Перми (дважды), Ереване, Гамбурге, Москве и Челябинске (трижды). Всем им мы глубоко признательны за интерес, терпение, важные вопросы и критические замечания. Особо хочется поблагодарить друзей и коллег, которые организовывали доклады, обсуждали концепцию, читали, редактировали и поддержали тексты заявок в фонды, знакомились с рукописью или ее фрагментами и помогали разобраться с вопросами, в которых наша компетентность недостаточна для решения поставленных в книге проблем. Это Дитрих Байрау, Алексей Берелович, Константин Богданов, Екатерина Болтунова, Галина Егорова, Илья Кукулин, Мария Майофис, Юрий Немировский, Елена Осокина, Павел Рабин, Борис Ровный, Мальте Рольф, Юрий Слезкин, Павел Уваров, Александр Фокин, Йорн Хаппель, Андреа Цинк, Беньямин Шенк, Карл Шлёгель, Константин Шнейдер, Мартин Шульце Вессель, Галина Янковская. Многое, что, на наш взгляд, удалось в этой книге, вдохновлено общением с ними. За все, что не удалось, ответственность лежит исключительно на нас.

Искренняя признательность адресуется сотрудникам и сотрудницам архивохранилищ и библиотек в Москве, Мюнхене и Челябинске, из которых были извлечены важные для исследования материалы. Отдельных слов благодарности заслуживают создательницы блога Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина и библиотек Челябинска «ВО!круг книг» Ирина и Ольга Беляевы – не только за публикацию подборки стихов и песен о березе, но и за помощь в их библиографическом описании.

Превращение рукописи в книгу сродни алхимическому процессу. Мы благодарны Ирине Прохоровой, вновь оказавшей нам честь опубликовать плод наших изысканий в издательстве «Новое литературное обозрение». Сердечная признательность и восхищение адресуются «наколдовавшим» рождение книги редакторам Татьяне Тимаковой, Льву Оборину, корректорам Светлане Крючковой и Ольге Семченко, верстальщику Дмитрию Макаровскому, художнику С. Тихонову.

Мы очень благодарны руководству и сотрудникам Государственного исторического музея Южного Урала (Челябинск) за предоставленные для оформления заставок к очеркам златоустовские гравюры, хранящиеся в музейных фондах. Гравюры на металле, в истории которых соединяются традиции граверов из Золингена XVIII века, уральских мастеров-оружейников XVIII-ХХ столетий и советских художников декоративно-прикладного искусства, в 1950–1980-е годы охотно запечатлевавших на декоративных панно изображения берез, представляются артефактами, которые как нельзя лучше иллюстрируют исследование на заданную тему.

Многолетние усилия, размышления, мучения и поиски подошли к концу. Пусть читатель сам судит, насколько урожайным или бесплодным, убедительным или поверхностным оказался их итог. Ролан Барт утверждал, что книга, оторвавшись от «производителя», начинает жить собственной жизнью: «рождение читателя приходится оплачивать смертью Автора»[44]. Как и положено авторам, мы готовы компенсировать рождение читателя прощанием со своим детищем, то есть собственной символической смертью.

Очерк 3

«Стоят березы русские, как матери…»

По страницам журнала «Работница»

Наталья: Зря мы не начали с чего-нибудь более раннего. Например, с фольклора или хотя бы с литературной и живописной классики XIX века.

Игорь: Историку правильнее идти от очевидного факта (в данном случае – безусловного успеха превращения березы в русский национальный символ) к его предполагаемой причине, а не от якобы известной причины к якобы его следствию. Иначе мы будем иметь дело с двумя неизвестными.

В 2020 году, в канун пандемии, мы приступили к просмотру периодики для будущего исследовательского проекта. Мы не представляли себе, с чего начать, и выборочно стали листать толстые литературные журналы – «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Юность» и ряд других. Не найдя сколько-нибудь заметных следов березы в советских литературных текстах, мы заглянули в журналы «с картинами» – «Огонек», «Крокодил», «Советский экран», «Мурзилка». Столкнувшись с аналогичными результатами, мы решили не выборочно, а систематически проработать несколько иллюстративных журналов. Однако с какого из них начать? Выбор – почти случайный – пал на журнал «Работница». Для этого было несколько резонов. Журнал в нашем позднесоветском детстве, в 1960–1980-е, был на слуху и имелся чуть ли не в каждой семье. Один из старейших в СССР, на протяжении всего советского периода он был органом большевистского/коммунистического ЦК по идеологической работе с женщинами и издавался без перерывов с 1923 года. С 1943 года и поныне выходит 12 номеров журнала в год[46].

Н. А. Редькина. Декоративное панно «Березонька». 1977

Читательская аудитория журнала, судя по тиражам, в советское время поступательно росла. Быстрее всего журнал набирал популярность в 1950–1960-е годы. К середине 1950-х годов журнал издавался в количестве 900 тысяч экземпляров, а к началу 1960-х его тиражи выросли до 2 миллионов 400 тысяч. За следующее десятилетие тираж «Работницы» увеличивается почти в четыре с половиной раза, до 11 миллионов 340 тысяч в январе 1970 года. 1980-е годы были отмечены новым всплеском читательского интереса. Накануне перестройки тираж «Работницы» вырос до 15 миллионов, а к концу 1980-х превысил 24 миллиона, причем только за 1990 год тираж увеличился более чем на три миллиона.

Однако в конце существования Советского Союза и особенно после его роспуска привычные средства массовой информации переживали не лучшие времена. Задели перемены и журнал «Работница». Несмотря на реорганизацию содержания в пользу более востребованных читателями тем, тираж журнала стал падать с головокружительной скоростью, в считаные месяцы и годы сдавая позиции, которые завоевывались на протяжении десятилетий. Уже на последнем году существования СССР тираж «Работницы» упал вдвое, до уровня начала 1970-х годов. В 1993 году произошло еще более крутое, почти пятикратное падение тиража – до уровня 1960 года. К концу ХX века он сократился еще в десять раз (236 000 в январе 2001 года). В 2013 году тираж журнала был вдвое ниже, чем в конце Великой Отечественной войны (35 000), в следующем году – почти в два раза меньше, чем в год основания журнала столетием ранее.

Аналогичную динамику развития имели и другие советские иллюстрированные журналы. Но к «Работнице» мы обратились не из-за тиражей. Поскольку береза ассоциируется в обыденном сознании современных россиян с образом женщины, логично ожидать, что в иллюстрированном женском журнале «березовая тема» должна была найти более заметное отражение и в словесных, и в визуальных репрезентациях. А учитывая многомиллионные тиражи в позднесоветский период, можно было предположить, что у популяризации этих образов формально был шанс на успех. Если также принять в расчет рост советских городов на фоне умирания деревни, то гипотетически в «городском» журнале насыщение крестьянского представления о березе как о дереве родном и полезном новыми смыслами должно было проходить интенсивнее, чем в сельском, каким задумывался и долго был журнал «Крестьянка» (1922–2015).

Конечно, задним числом приводить аргументы в пользу систематического поиска приключений березы именно в «Работнице» просто. Нужно признаться: когда один из нас начал листать этот журнал, мы были твердо уверены, что, говоря языком геолога и археолога, закладываем только первый шурф, и за работой с этим журналом последует сплошное чтение многих других. Однако вскоре стала ясна физическая невыполнимость первоначально поставленной задачи. К тому же работа с этим журналом позволила обнаружить основные динамические процессы и тематические блоки в превращении березы в «русское дерево», подтвержденные последующим выборочным знакомством с другими периодическими изданиями, что позволило отказаться от чтения другой периодики «от корки до корки».

⁂В номерах «Работницы» за 1935–2002 годы, хранящихся в Челябинской областной научной библиотеке, было обнаружено почти шестьсот публикаций, в которых фигурирует береза. Четверть из них составляют тексты, три четверти – изображения. Причем, скорее всего, словесных упоминаний и особенно визуальных изображений березы в журнале должно было быть еще больше. Во-первых, в челябинском собрании журнала отсутствует порядка десяти номеров. Во-вторых, ряд вкладок с репродукциями картин, которые публиковались для украшения интерьера, были исподтишка вырваны посетителями библиотеки. В-третьих, наверняка ряд упоминаний березы в текстах не были замечены и не включены в общую статистику. Тем не менее общие количественные данные впечатляют[47].

Прежде всего, упоминаний и изображений березы на страницах «Работницы» было довольно много. Причем их динамика была весьма красноречивой. Если в 1930-е и 1940-е годы береза называлась или изображалась не чаще двух-трех раз в год, то в 1950–1980-е – по десять-двенадцать раз в год, то есть чуть ли не в каждом номере. Были и самые тучные годы в тематизации березы, и номера-рекордсмены. Самыми «урожайными» по количеству текстов и изображений березы – до двадцати в год – в СССР оказались 1959, 1964, 1977, 1978 и 1987 годы.

Приведем несколько примеров журнальных номеров, собравших наибольшее количество интересующих нас словесных и зримых образов березы. В шестом номере «Работницы» за 1959 год береза фигурирует в четырех материалах: стихотворении, фотоочерке, репортаже и дидактической статье. В рубрике «Стихи молодых» было опубликовано стихотворение Юлии Дружковой «Весеннее». В нем поэтесса описывает пробуждение природы, в котором участвуют и другие деревья. Но особое место отведено в стихе березе:

Был закован морозомЗаколдованный сад.Были голы березыЛишь неделю назад.Да вот ожили сноваВ первых росах утра,И от соков медовыхНабухает кора[48].В фотоочерке «Хорошо за городом!», подготовленном Е. Рубцовой, А. Скурихиной и Ю. Кривоносовой, речь идет о семейной вылазке на целый день в лес по грибы и на речку[49]. В тексте березы не упомянуты, но на двух из шести черно-белых фотографий березы важны для композиции снимков. На одном из фото зритель видит женщину в платье ниже колена с платком на голове, завязанным на затылке, в соответствии с крестьянской традицией ношения замужней женщиной головного убора. На ее левом локте висит лукошко, поверх которого лежат цветы. Лица женщины не видно. Она стоит спиной к зрителю и любуется далями, рамку которых справа и слева образуют старые березы, к одной из которых почти прислонилась женщина. Композиция этого изображения, как мы увидим в дальнейшем, вполне типична для позднесоветской фотографии.

На другой фотографии изображен пронизанный солнечными лучами лес, в котором доминируют березы. Они расположены на вертикальных линиях «золотого сечения», делящих плоскость на три примерно равные части. И к этой иконографической традиции нам предстоит вернуться в другом месте. Текст очерка славит «день, проведенный среди ласковой родной природы»[50], а фотографии не оставляют сомнения, что неотъемлемой принадлежностью «родной природы» являются березы.

Далее напечатан репортаж руководительницы Государственного хореографического ансамбля «Березка» Надежды Надеждиной о недавно завершенных трехмесячных гастролях ансамбля в США[51]. На цветной вкладке статью Надеждиной иллюстрируют три фото сценических выступлений «Березки», в том числе знаменитого хоровода, давшего название ансамблю. На этой фотографии девушки в красных сарафанах танцуют с березовыми ветками в руках на фоне молодых плакучих березок и голубого неба с облаками на заднике сцены[52].

Четвертый материал – статья о том, как с пользой организовать детский досуг, не имеет к березке, казалось бы, никакого отношения. Однако на фото, запечатлевшем малолетних юннатов, работающих на опытном участке, доминирует двуствольная береза, растущая из одного корня. На этом фото береза не являлась для фотографа специальным объектом съемки, хотя не исключено, что он оценил орнаментальный выигрыш от попадания дерева в кадр. Такие «случайные» изображения березы также учитывались при просмотре журнала.

А вот другой пример журнала-рекордсмена в «березовой теме» за 1960 год. В восьмом номере «Работницы» были опубликованы два стихотворения, рисунок, картина и искусствоведческий текст, так или иначе затрагивающие образ березы. Стихотворение Марка Лисянского весьма причудливо сталкивает различные женские образы и коннотации женственности из самых различных культурных слоев – от патриархальных до эмансипаторских. Среди метафор, с помощью которых поэт славит женщину, встречаются и такие:

Женщина сказкой и песней была.Другом, любимой, невестой, сестрою.Той, что от смерти мне сердце спасла.Доброй надеждой.Тревожной весною.Чистой любовью.Земной красотой.Родиной милой.Березкою русской.Матерью Ленина – умной, простой.Славной подругой – Надеждою Крупской[53].Пролистнув четыре страницы, читатель в рубрике «Лирика» может познакомиться с несколькими стихотворениями Елены Николаевской. Одно из них, посвященное осеннему увяданию природы, начинается строками: «Берез желтеющие пряди, / Листва летит наперерез»[54]. Антропологизация березы, как мы увидим ниже, была одним из главных приемов советской женской поэзии, как профессиональной, так и любительской. Лирика Николаевской сопровождает черно-белый пейзаж гуашью, в котором доминирует береза. И это тоже очень характерно для поэтических рубрик журнала – украшать их рисунками берез, даже в тех случаях, когда в стихах белоствольные деревья и рощи не упоминаются.

На традиционной для журнала цветной вкладке между страницами 24 и 25 помещена репродукция картины «Березка» палехской художницы Анны Котухиной[55]. На ней по тропинке за околицей богатого села вьется девичий хоровод в сопровождении двух юношей – гармониста и балалаечника. Девушки одеты в яркие сарафаны с преобладающими оттенками красного. Контур змейки – фигуры хоровода, исполняемого русскими красавицами, – продолжает молодая березка, которая, изогнувшись в правой верхней части картины, завершает заполнение композиционной плоскости изображения.