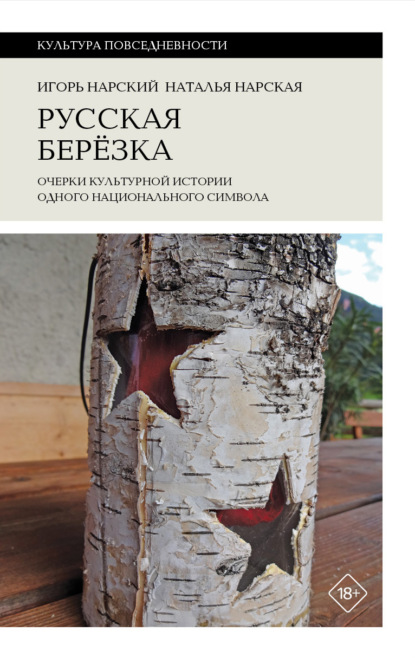

Русская березка. Очерки культурной истории одного национального символа

- -

- 100%

- +

18

См.: Golwitzer G. Bäume. Bilder und Texte aus drei Jahrtausend. Hersching, 1980. S. 8; Borgeest B. Ein Baum und sein Land. 24 Symbiosen. Hamburg, 1997. S. 21–23; Laudert D. Mythos Baum. München, 2004. S. 59–62.

19

См.: Кон И. С. Клубничка на березке: Сексуальная культура в России. М., 2010; Geldern J. v., Jahn H. Birches, Bolsheviks, and Balalaikas: Popular Culture in Russian History // Journal of Popular Culture. 1998. Vol. 31 (4). В исследовании приватных пространств позднесоветской модерности английская исследовательница называет изображение березовой рощи на стене советской квартиры «архетипическим волжским пейзажем». См.: Рейд С. Как обживались в позднесоветской модерности // После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985). СПб., 2018 /пер. с англ. А. Глебовской. С. 394, 395.

20

Симптоматично, что в солидном исследовании российских мест памяти береза упоминается исключительно в связи с открытием в 1951 году берестяных грамот археологами, а не как символ, важный для проекта русской идентичности.

21

См.: Les sites de la mémoire russe / Ed. G. Nivat. Vol. 2. Paris, 2019.

22

См.: Виноградова Л. Н., Усачева В. В. Береза // Славянские древности. Т. 1. М.: Международные отношения, 1995. С. 156–160; Лелеко В. В. Образ березы в советской массовой песне 1960–1980-х годов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2009. № 101. С. 335–339; Фокин А. А. Указ. соч. Сергеева О. В. Концепт «береза» в русской языковой картине мира // Вестник Омского университета. Серия «Педагогика». 2012. № 2. С. 442–450; Казанский Н. Н. Название березы в индоевропейской перспективе // Береза: Сборник статей. СПб., 2015. С. 5–15; Колосова В. Б. Указ. соч // Там же. С. 33–82; Вяжевич М. В. О березе в искусстве: мастерство и вдохновение // Там же. С. 127–161; Wang Qi. The Symbolism of the Birch Tree in Russian Culture // Southern Semiotic Review. 2022. № 16 (2). Р. 80–90. https://www.southernsemioticreview.net/the-symbolism-of-the-birch-tree-in-russian-culture (дата обращения: 04.06.2025); и др.

23

Фокин А. А. Указ. соч. С. 66–67.

24

Иванова А. Магазины «Березка»: парадоксы потребления в позднем СССР. М., 2017 (2-е изд. – 2024); Konings H. Das Tanzensemble Berjoska. https://www.choretaki.com/blogs/hennie-konings/2014-05-28-das-tanzensemble-berjoska-teil1 (дата обращения: 04.06.2025); https://www.choretaki.com/blogs/hennie-konings/2014-05-28-das-tanzensemble-berjoska-teil2-die-zeit-nach-1959 (дата обращения: 04.06.2025); Schlögel K. Das sowjetische Jahrhundert: Archäologie einer untergegangenen Welt. München, 2017. S. 772–778.

25

Советская культурная дипломатия в годы холодной войны: 1945–1989: Коллективная монография / науч. ред. О. С. Нагорная. М., 2018; David-Fox M. Showcasing the Great Experiment. Cultural Diplomacy and Western Visitors to the Soviet Union 1921–1941. N. Y., 2012.

26

Schama S. Der Traum von der Wildnis. Natur als Imagination. München, 1996; Lehmbach A. Von Menschen und Bäumen. Die Deutschen und ihr Wald. Hamburg, 1999; The Landscape of Stalinism. The Art and Ideology of Soviet Space / Eds E. Dobrenko, E. Naiman. Seattle, 2003; Ely C. D. This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. DeKalb, 2009; Trepl L. Die Idee der Landschaft. Eine Kulturgeschichte von der Aufklärung bis zur Ökologiebewegung. Bielefeld, 2012; Demandt A. Der Baum. Eine Kulturgeschichte. Köln u. a., 2014.

27

Кюстер Х. История леса. Взгляд из Германии / пер. с нем. Н. Штильберг. М., 2018; Mantel K. Forstgeschichtliche Beiträge. Ein Überblick über die Geschichte der Bewaldung, der Wald– und Holznutzung, der Wald– und Forstordnung und der Forstwissenschaft. Hannover, 1965; Hasel K. Forstgeschichte. Ein Grundriss für Studium und Praxis. Hamburg; Berlin, 1985; Weyergraf B., Hürlimann A. Waldungen: die Deutschen und ihr Wald. Berlin, 1987; и др.

28

Ziegler C. Environmental policy in the USSR. Amherst, 1987; Brain S. Song of the Forest: Russian Forestry and Stalin’s Environmentalism. Pittsburgh, 2011; Obertreis J. Von gezähmten Flüssen, grandiosen Staumauern und Neuen Menschen. Wasser und die Transformation von Landschaft und Mensch im 19. und 20. Jahrhundert // GWU. 2016. H. 11/12. S. 656–674; Gestwa K. Von der Katastrophe zum Kommunismus. Die Hungersnot 1946/47 und «Stalins Großartiger Plan der Umgestaltung der Natur» // Hungersnöte in Russland und in der Sowjetunion 1891–1947. Regionale, ethnische und konfessionelle Aspekte / Hg. A. Eisfeld, G. Hausmann, D. Neutatz. Essen, 2017; ders: Ein weites Feld. Forschungen zur Umweltgeschichte der Sowjetunion // Osteuropa. 2020. H. 7–9. S. 7–31; и др.

29

Пазынин В. В. Образы деревьев в русской народной лирике: Дис. … канд. филол. наук. М., 2005; Агапкина Т. А. Деревья в славянской народной традиции: Очерки. М., 2019; Lettenbauer W. Bemerkungen zur Baumverehrung im Volksglauben und Brauchtum der Südslaven // Festschrift für Erwin Koschmieder. München, 1958. S. 68–82; ders. Der Baumkult bei den Slaven. Vergleichende volkskundliche, kultur– und religionsgeschichtliche Untersuchung. Neuried, 1981; и др.

30

Эпштейн М. Н. «Природа, мир, тайник вселенной…»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990, особенно с. 57–62; Костлоу Д. Т. Заповедная Россия. Прогулки по русскому лесу XIX века / пер. с англ. Л. Речной. СПб., 2020; Auras C. Sergej Esenin. Bilder– und Symbolenwelt. München, 1965; Schmid U. Der Abgeordnete des russischen Waldes: Leonov Engegement für den Umweltschutz // Osteuropa. 2000. H. 7–9. S. 91–101.

31

Федоров-Давыдов А. А. Исаак Ильич Левитан: Жизнь и творчество. М., 1966; Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж конца XIX – начала XX века. М., 1974; Штырков С. А. «Церквушка над тихой рекой»: русское классическое искусство и советский пейзажный патриотизм // Этнографическое обозрение. 2016. № 6. С. 44–57; Долинина К. Родная речь. Как мы читаем русский пейзаж // Сними мне Левитана! О странностях пейзажа в литературе, живописи и кино. М., 2018. С. 25–35; Pickhan G. Über der ewigen Ruhe. Zur Entstehungs– und Rezeptionsgeschichte einer russischen Stimmungslandschaft // Zeitenblicke 10. № 2 [22.12.2011]. https://www.zeitenblicke.de/2011/2/Pickhan/index_html#d57e274 (дата обращения: 04.06.2025); и др.

32

Каппелер А. Россия – многонациональная империя. Возникновение, история, распад / пер. с нем. С. Червонной. М., 2000; Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность // Американская русистика. Вехи историографии последних лет: Советский период. Самара, 2001. С. 329–374; Уортман Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии: В 2 т. / пер. с англ. С. Житомирской. М., 2002; *Митрохин Н. Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. М., 2003; Миллер А. И. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М., 2006; Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263–2000) / пер. с нем. Е. Земсковой и М. Лавринович. М., 2007; Никонова О. Ю. Воспитание патриотов: Осоавиахим и военная подготовка населения в уральской провинции (1927–1941). М., 2010; Вишленкова Е. А. Визуальное народоведение, или «Увидеть русского дано не каждому». М., 2011; Бранденбергер Д. Сталинский руссоцентризм. Советская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931–1956 гг.). М., 2017; Добренко Е. Поздний сталинизм: эстетика политики. Т. 1, 2. М., 2020; Golczewski F., Pickhan G. Russischer Nationalismus. Die russische Idee im 19. und 20. Jahrhundert. Göttingen, 1998; Brudny Y. Reinventing Russia: Russian Nationalism and the Soviet State, 1953–1991. Cambridge, 1999; Martin T. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union. Ithaca, 2001; Nationalizing Empires / Eds S. Berger, A. Miller. Budapest, 2015; Brovkin V. N. From Vladimir Lenin to Vladimir Putin. Russia in Search of Its Identity: 1913–2023. London; N. Y., 2024; и др.

33

Кречмар Д. Политика и культура при Брежневе, Андропове и Черненко. 1970–1985 гг. / пер. с нем. М. Ратгауза. М., 1997; Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953–1970 гг. / пер. с нем. Л. Молчанова. М., 1999; Большакова А. Ю. Феномен деревенской прозы (вторая половина XX века): Дис. … д-ра филол. наук. М., 2002; Блюм А. В. Как это делалось в Ленинграде. Цензура в годы оттепели, застоя и перестройки. 1953–1991. СПб., 2005; Соколов К. Б. Художественная культура и власть в постсталинской России: Союз и борьба (1953–1985 гг.). СПб., 2007; Добренко Е. Указ. соч.; Цыганов Д. М. Сталинская премия по литературе. Культурная политика и эстетический канон сталинизма. М., 2023; Гершзон М. Оттепель. Министерство культуры СССР в 1953–1963 гг. М., 2024; Witte G. Die sowjetische Kolchos– und Dorfprosa der fünfziger und sechziger Jahre. Zur Evolution einer literarischen Unterreihe. München, 1982; Markstein E. Die Dorfprosa und ihre Ideologen // Osteuropa. 1983. № 10. S. 764–772; Stites R. Russian Popular Culture: Entertainment and Society Since 1900. Cambridge, 1992; Laß K. Vom Tauwetter zur Perestrojka: Kulturpolitik in der Sowjetunion (1953–1991). Köln u. a., 2002; Gestwa K. Sowjetische Landschaften als Panorama von Macht und Ohnmacht: Spurensuche auf den «Großbauten des Kommunismus» und in dörflicher Idylle // Historische Anthropologie. 2003. № 11. S. 72–100; Clark K. Moscow, the Fourth Rome. Stalinism, Cosmopolitanism and the Evolution of Soviet Culture. Cambridge, 2011; David-Fox M. Crossing borders: Modernity, ideology, and culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh, 2015.

34

В этом историографическом обзоре схематично представлены лишь большие тематические блоки исследований. В действительности историографическая основа исследования значительно сложнее, поскольку для каждого из очерков она образует свой собственный, автономный круг.

35

См.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001; Рейд С. Указ. соч.; Flusser V. Kommunikologie. Frankfurt a. M., 1998; Lawler S. Identity: Sociological Perspectives. Cambridge, 2014.

36

Я (И. Н.) признателен своему бывшему студенту Паулю Примпсу, который исследовательским проектом о мифологизации «бандитских 90-х» в постсоветской России обратил мое внимание на возможность использования Бартовой концепции «буржуазного мифа» применительно к позднесоветской истории.

37

Барт Р. Мифологии / пер. с фр. С. Зенкина. М., 2008. С. 304, 305, 306–307.

38

Schama S. Op. cit. S. 27.

39

Особенно это касается очерков 5–7.

40

Иванова А. Указ. соч.

41

См. приложения 1–7.

42

Schlögel K. Archäologie des Kommunismus oder Russland im 20. Jahrhundert. Ein Bild neu zusammensetzen. München, 2014. S. 57.

43

Березы: 530 стихотворений, поэма и 100 песен // ВО!круг книг: Блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и библиотек Челябинска. https://vokrugknig.blogspot.com/2021/06/250-60.html (дата обращения: 04.06.2025).

44

Барт Р. Смерть автора / пер. с фр. С. Зенкина // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 391.

45

Куняев Б. Песня о женщине // Работница. 1975. № 9. С. 13.

46

Подробнее см.: «Работница» // Большая российская энциклопедия. М., 2015. Т. 28. С. 100.

47

См. приложения 1 и 2.

48

Дружкова Ю. Весеннее // Работница. 1959. № 6. С. 3.

49

Рубцова Е., Скурихина А., Кривоносова Ю. Хорошо за городом! // Там же. С. 16–17.

50

Там же. С. 16.

51

Надеждина Н. 95 дней в Америке // Там же. С. 25.

52

См. вкладку между с. 24 и 25.

53

Лисянский М. Женщине // Работница. 1960. № 8. С. 16.

54

Николаевская Е. «Берез желтеющие пряди…» // Там же. С. 20.

55

См.: Котухина А. Березка // Там же. Вкладка между с. 24 и 25.

56

Тарасова Е. Палешанка // Там же. С. 25.

57

Там же.

58

Кузовлева Т. Оглянись // Работница. 1987. № 6. 1-я сторонка обложки.

59

Веселовская Н. Недалеко от старого овина // Там же. С. 31.

60

Луговская А. Лето в Таллине // Там же. С. 35.

61

Счет 700467 // Там же. С. 38.

62

https://eivis.ru/search/simple/articles (дата обращения: 04.06.2025).

63

См.: Flusser V. Kommunikologie. Frankfurt a. M., 1998. S. 76–77.

64

Сковорода Д. Сага про белую березу // Работница. 1947. № 4. С. 17.

65

Там же.

66

Песков В. Кладовая богатства, загадок и красоты // Работница. 1962. № 6. С. 17–18.

67

Там же. С. 17.

68

Там же.

69

Там же.

70

Васильева Л. Июль-страдник // Работница. 1974. № 7. С. 32.

71

Там же.

72

Бочарников В. Рощи карельских берез // Работница. 1977. № 6. С. 18.

73

Русакова В., Шершнева Л. С любовью к природе // Работница. 1981. № 8. С. 4–5.

74

Там же. С. 5.

75

Горбовский А. Брат мой – дерево // Работница. 1997. № 1. С. 10–11.

76

Там же. С. 11.

77

Крамор С. Найдите свое дерево // Работница. 1999. № 8. С. 17.

78

Там же.

79

Киселева Н. В березовом краю, на малиновых зорях // Работница. 2000. № 2. С. 17–19.

80

Там же. С. 17.

81

Исаева И., Третьяк А. Поила меня березовым соком // Работница. 2000. № 4. С. 39.

82

Занковский Н. Поэзия Сергея Есенина (К 70-летию со дня рождения) // Работница. 1965. № 10. С. 15.

83

См.: Занковский Н. Указ. соч.; Жукова А. Прелесть русского пейзажа // Работница. 1970. № 11. Вкладка между с. 24 и 25; Тарасов Л. Праздник весны // Работница. 1969. № 3. Вкладка между с. 7 и 8; Осипова Л. Душа сказки // Работница. 1977. № 4. С. 17; Григорьян И. Запечатленная душа // Работница. 1989. № 6. С. 32–34; и др.

84

Жукова А. Это и есть Родина // Работница. 1969. № 4. С. 17.

85

Там же.

86

Дигтярь А. Апшеронские березы // Работница. 1977. № 11. С. 9–10.

87

Садовник в саду Сумгаитского трубопрокатного завода им. В. И. Ленина.

88

Там же. С. 10.

89

Маркова О. Над рекой береза // Работница. 1959. № 2. С. 18.

90

Там же. С. 20.

91

Урин В. Березы // Работница. 1963. № 2. С. 20–21.

92

Там же. С. 21.

93

Там же. С. 20.

94

Ильина З. Моя дорога // Работница. 1965. № 1. С. 10–12.

95

Там же. С. 11.

96

Там же. С. 12.

97

Подробнее о «русской партии» см. очерк 10 «„Березу любят все“: береза в национальной идентичности позднесоветских россиян».

98

Жуков Д. Растут ли яблоки на березах? // Работница. 1965. № 2. С. 18–19.

99

Там же. С. 19.

100

Подробнее о деревенской прозе см. очерк 10 «„Березу любят все“: береза в национальной идентичности позднесоветских россиян».

101

Распутин В. Видение // Работница. 1998. № 2. С. 47–49.

102

Там же. С. 49.

103

Там же.

104

Ракша Ю. Из дневников // Работница. 1994. № 1. С. 27.

105

Хуторянин А. Черемуха // Работница. 1948. № 6. С. 7–8.

106

Малышко А. Пляска // Работница. 1954. № 5. С. 10.

107

Кузовлева Т. Окинув крылатые тени // Работница. 1977. № 4. Вкладка между с. 16 и 17.

108

Куняев Б. Песня о женщине…

109

Прокофьев А. Россия // Работница. 1982. № 12. 3-я сторонка обложки.

110

Михайлов Э., музыка Е. Жарковского. Песня о моей России // Работница. 1967. № 12. С. 10.

111

Светлов М. Россия // Работница. 1967. № 6. С. 20.

112

Сырыщева Т. Стихи о Родине // Работница. 1964. № 10. С. 9.

113

Карасева Л., музыка С. Булатова. Две березки // Работница. 1953. № 11. С. 2; Михайлов Э., музыка Е. Жарковского. Указ. соч. Матусовский М., музыка В. Баснера. С чего начинается Родина? // Работница. 1968. № 10. 4-я сторонка обложки; Ножкин М., музыка Д. Тухманова. Россия // Работница. 1971. № 3. 4-я сторонка обложки; и др.

114

Букина Л. Домой! Домой! К заброшенным березам!.. // Работница. 1981. № 8. С. 9.

115

Прокофьев А. Россия.

116

Смолич С. Как хорошо, что есть родимый дом // Работница. 1983. № 12. С. 2.

117

Кузовлева Т. Нет, русским нельзя без России // Работница. 1979. № 8. С. 3.

118

О «воображаемом Западе» и привычке советского человека смотреть на окружающее глазами воображаемого иностранца см.: Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. М., 2016. С. 311–403; Голубев А. Западный наблюдатель и западный взгляд в аффективном менеджменте советской субъективности // После Сталина. Позднесоветская субъективность 1953–1985. С. 219–254.

119

Кузовлева Т. Пора возвращаться из этой страны // Работница. 1979. № 8. С. 3.

120

Лаврентьева М. Напиши мне о морозе // Работница. 1996. № 1. С. 26.