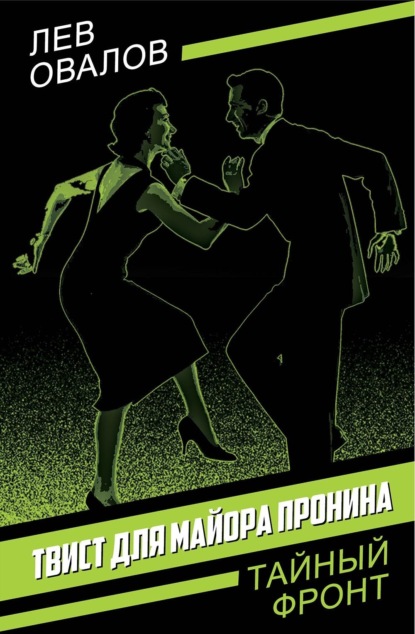

Твист для майора Пронина

- -

- 100%

- +

© ООО «Издательство Родина», 2025

Часть первая

Глава 1. Фляга обер-шарфюрера Гашке

Звонок от Пронина, как всегда, был неожиданным.

– Приезжай, Лев Сергеевич, посидим по-стариковски, выпьем коньяку, поговорим…

Голос старого чекиста, приглушенный расстоянием и помехами на телефонной линии, показался Льву Овалову – известному писателю-орденоносцу и лауреату – каким-то усталым и слегка грустным. «Впрочем, – подумал он, – мы ведь уже далеко не юноши, и с чего бы это нашим голосам звенеть, как соловьиные трели…» После гибели Виктора Железнова Пронин стал откровеннее с Оваловым. Старому чекисту был необходим такой человек – его миссию можно было бы охарактеризовать модным в те годы словом «спутник». С ним Пронин делился воспоминаниями, когда риску было больше, но и победы казались слаще.

– Приезжай, Лев, – повторил Иван Николаевич свое предложение, – я живу как у Христа за пазухой – на даче. Природа! А поговорить не с кем…

Окна рубленого дома, спрятавшегося в глубине липовой аллеи, светились покоем и уютом. Овалов отпустил водителя и полторы сотни метров, оставшихся до дома, решил пройти пешком. Все вокруг было просто напоено тишиной, настолько осязаемой и незыблемой, что даже шуршание подошв о гравий дорожки звучало, словно барабанная дробь.

Вдыхая густой вечерний воздух, пропитанный ароматами раннего лета, Лев Сергеевич шел и думал о Пронине – человеке, с которым его связывала давняя дружба.

Сейчас уже и не сосчитать, сколько раз на творческих вечерах читатели задавали ему один и тот же вопрос: «А реальный ли человек майор Пронин?» И всегда он вынужден был лукавить с ответом, говоря о том, что герой его произведений – собирательный образ советского чекиста-контрразведчика, бойца с чистыми руками, горячим сердцем и холодной головой. Много раз Овалова подмывало сказать читателям правду, но всякий раз он вспоминал стальные глаза своего друга, строгие черты его лица и представлял, как тот с легкой укоризной в голосе скажет ему: «Ну зачем ты это сделал, Лев? Ведь я не звезда эстрады и не киноактер – я сотрудник контрразведки, чекист, и слава таким, как я, противопоказана. Зря ты это, зря…»

И Лев Сергеевич обманывал аудиторию, всякий раз успокаивая себя тем, что эта ложь во благо, рассказывал о том, как сочинял «собирательный образ»… Фантазировал, надеясь, что, может быть, когда-нибудь настанет время и простые люди узнают правду и, возможно, даже увидят лицо легендарного чекиста.

Писатель поднялся по аккуратным ступенькам, подсвеченным мягким светом кованого фонаря, висящего над дверным проемом, и оказался на открытой веранде, решетчатые стены которой были увиты змейками плюща.

В дальнем углу за накрытым столом в глубоком плетеном кресле сидел Пронин и, надвинув на переносицу тяжелые очки в роговой оправе, читал какую-то книгу. Заметив старого друга, он отложил чтение, снял очки, подобно взведенной пружине, поднялся из кресла и, широко улыбаясь, пошел ему навстречу. Пронин был одет в отличный шелковый халат, полы которого были разрисованы разноцветными драконами («Подарок китайских товарищей», – объяснил позже чекист, дав понять при этом, что о подробностях лучше не расспрашивать), под ним была белоснежная гейша, из-под которой выглядывал изящный узел шейного платка.

Менее всего Иван Николаевич походил сейчас на бойца невидимого фронта. Скорее, уж на какого-нибудь писателя, музыканта или режиссера, в общем – служителя муз, отдыхающего под сенью увитой плющом беседки, вдали от мирской суеты, обдумывающего очередной гениальный замысел.

Друзья крепко обнялись и после коротких, но теплых приветствий и должного после продолжительной разлуки обмена дежурными вопросами-ответами уселись за стол.

Угощение было простым, но обильным.

– Я, понимаешь, Агашу на отгулы отпустил, – объяснил Пронин. – К ней какая-то родственница из деревни приехала, так моя старушка ей Москву решила показать. Я их дома и оставил. Поэтому не обессудь – сегодня у меня все по-простому, как говорится, – «летный» стол…

– Почему «летный»? – не понял Лев Сергеевич.

– Эх, Лева, а еще писателем называешься, – Иван Николаевич усмехнулся. – Вот смотри на стол, что видишь? Твердую колбасу, шоколад, шпроты, коньяк, лимоны… Ну, понял теперь?

– НЗ? Сухой паек? – догадался писатель.

– В правильном направлении рассуждаете, товарищ творческий работник! Ладно, Лев Сергеич, хватит лирики, перейдем к практике.

– И то верно, товарищ боец невидимого фронта, – поддержал друга Овалов.

Пронин взял бутылку со звездистой этикеткой, резким движением свернул золотую головку пробки и разлил коньяк в изящные мельхиоровые рюмочки, украшенные тонким эмалевым узором.

– За встречу! – Пронин поднял рюмку, друзья чокнулись, и чекист, блаженно зажмурив глаза, отправил коньяк внутрь. Овалов отпил небольшой глоточек, поставил рюмку на стол и, подцепив вилкой аппетитный кружочек микояновской колбасы, стал закусывать.

Пронин, сооружая на куске свежайшего белого хлеба бутерброд из масла и шпрот, хитро взглянул на него и спросил:

– Давно из Польши, товарищ Овалов?

Конечно, Пронину по службе положено знать многое, но не все же, в конце концов. О поездке Овалова в Польшу он знать не мог, хотя после его вопроса тот стал в этом сомневаться.

– Откуда знаешь, Иван Николаевич? – спросил удивленный писатель.

– Не знаю, не знаю, а лишь строю предположения, – Пронин позабыл про свой бутерброд, откинулся в кресле и продолжил: – Видишь ли, Лев, я с нашей первой встречи замечаю, что ты очень быстро перенимаешь привычки людей, с которыми долго общаешься. У тебя это на подсознательном уровне происходит. И особенно это заметно по тому, как ты выпиваешь. Например, однажды ты из Грузии приехал и рюмку словно кубок держал, а, прежде чем выпить, руками такие кренделя выписывал – ну просто диво. В общем, много таких примеров я помню. А вот сейчас ты пьешь, что называется, «по-польски», маленькими глотками… Так-то, брат Лев Сергеевич…

– Ну, Иван, ты прямо Шерлок Холмс! Все верно, из Варшавы я прибыл позавчера – читал лекции в университете, а на это, – Лев Сергеевич кивнул на рюмку, – как-то раньше внимания не обращал. Хотя, знаешь, вот сейчас вспоминаю, когда из лагеря вернулся, так, наверное, целый месяц папиросу в ладони прятал, чтобы огонек не задуло, а когда выпивал, так воздух из себя по сибирской спиртовой привычке с такой силой выдыхал, что не одно застолье было мной в шок повергнуто. Особенно в ресторации Союза – сам знаешь, какая там у нас публика чопорная собирается…

Услышав про лагерь, Пронин нахмурился, молча разлил коньяк, взял рюмку и негромко сказал:

– Да, Лев, и тебя не обошло стороной… Жестокие времена, смертельная борьба… «Не созданы мы для легких путей…» Иногда из-за этого мне бывает чертовски грустно. Хотя, конечно, борьбы без жертв быть не может… Это не ритуальные слова, за ними боль и смерть.

Писатель и чекист молча подняли рюмки и выпили.

Солнечный напиток быстро развеял неловкое молчание, повисшее было между ними, и беседа вернулась в прежнее непринужденное русло.

– Что читаешь, Иван Николаевич? – спросил Лев Сергеевич Пронина, кивнув на книгу в потертом кожаном переплете, лежащую на тумбочке возле кресла. – Опять классиков марксизма – готовишься к очередной лекции?

– Да классиков, классиков, только подревнее Маркса, – Пронин протянул писателю тяжелый фолиант. На обложке тот прочитал название, выдавленное на коже глубоким золотым тиснением: «Флавин. Стратегмы».

– Это что, байки из древнеримской истории? Что тебе, человеку современному, в них? – спросил он. – Я всегда думал, что такую литературу читают замшелые профессора и мучают потом ею бедных студиозусов на бесконечных лекциях…

– Знаешь, Лев, вот ты говоришь байки, ПОБАСЕНКИ, – последнее слово Пронин выговорил, играя басами, как актер Черкасов в кинофильме «Весна», – а ведь байка байке рознь. И пусть тебе не покажется странным, но вот этот самый древний Флавин – это далеко не последний друг и наставник советского чекиста. Эта книга – не что иное, как сборник небольших примеров о применении военной хитрости, о дезинформации противника, пример нестандартного подхода к подготовке и ведению боевых действий, книга о том, что превратило войну в настоящее искусство. Суть кровавой бойни от этого, конечно, не изменилась. Но… В общем, я нахожу этот труд для себя очень интересным. Кстати, Флавином не брезговал Сидней Рейли, его читал Лоуренс, а у Алена Даллеса, я слышал, – так это вообще настольная книга.

– Но ведь война-то сейчас совсем не та, что раньше… – не переставал писатель-орденоносец отстаивать свою точку зрения. Он прекрасно знал, что Пронин не успокоится, пока не развенчает все его аргументы, а спорить с ним для него всегда было истинным удовольствием.

– Тут ты прав, Лев Сергеевич, – на мечах сейчас никто не дерется, и слона ты можешь увидеть только в зоопарке, а не на поле боя. Но тем не менее существует в мире такая мудрость, ценность которой со временем не теряется. Не буду вторгаться в тонкости, скажу только, что атомные бомбы и сверхзвуковые самолеты – это только средства, которыми управляют люди, пусть более образованные, пусть с другим мировоззрением. Человеческая начинка, скажем набор психологических реакций, – все это нам досталось в наследство от предков в неизменном виде. И военные хитрости, примененные когда-то римлянами, греками, парфянами, они не особенно-то и устарели сегодня… А вот это: «Карфаген должен быть разрушен!» – разве не лозунг нынешней холодной войны?

– Ну все, Иван Николаевич, – замахал руками «оппонент», – своими аргументами ты меня разбил наголову, как Спицион Гасдрубала. Может, в наше время вернемся? Я тут в Польше по западному радио интересный анекдотец слышал, на тему о военной хитрости, кстати. Хочешь, расскажу?

– Давай, я вражьи байки люблю слушать, есть грех, – Пронин снова наполнил рюмки, и старые друзья с удовольствием выпили.

– Так вот, передача, которую я слушал по «Би-би-си», называлась то ли «Тайны красных тиранов», то ли «Загадки коммунистической империи» – не суть важно, – начал Овалов. – Вел передачу такой лихой журналистик – назову его Гарри, – который прозрачно намекнул, что имеет какое-то отношение к разведке. Темой его рассказа был наш атомный проект. Сначала этот Гарри, вполне «аргументированно», в огромных кавычках, разумеется, доказал, что у СССР в 1949 году не было ни научного потенциала, ни экономических ресурсов, чтобы сделать «эйч-бомбу» – так они там атомную бомбу называют.

Услышав последнюю фразу, Пронин усмехнулся уголками губ, в его глазах мелькнула озорная искорка:

– Так… И что, и что там дальше, Лев Сергеевич? Уже интересно…

– И вот после этих «конкретных» выводов Гарри заявляет, что доподлинно известно: бомбы у Советов в 1949 году не было. А испытание, про которое узнал весь мир, было просто-напросто огромным обманом, военной хитростью, если хочешь. Мол, Берия по приказу Сталина со всей страны свез в казахские степи сотни тысяч тонн обычных боеприпасов, которые там и были взорваны.

Пронин громко рассмеялся и, хлопнув себя по коленкам, одобрительно сказал:

– Вот так Гарри, вот так сукин сын! Надо же такое выдумать!

Овалов продолжил рассказ:

– Затем, Иван Николаевич, этот Гарри заявляет, что позже атомные секреты были украдены большевистскими агентами, и Советы кое-как умудрились все-таки собрать бомбу. Правда, она получилась такой большой и тяжелой, что самолету ее было не поднять, поэтому никакой военной ценности эта бомба не имеет. Вывод напрашивается сам собой, и заметь, Иван Николаевич, каким знакомым душком веет от него. Гарри сказал, цитирую почти дословно: «Советы – колосс на глиняных ногах. Коммунисты рухнут, стоит их только сильнее толкнуть, и в качестве этого толкача должен, разумеется, выступить весь „свободный“ мир…»

– Да, чего только ни придумает враг, чтобы снова ввергнуть планету в хаос войны, – неожиданно грозно сказал Пронин. – Вот такие грязные гарри – злобствующие пасквилянты, которые похожи на шавок, облаивающих слона, – они, надо сказать, кусаются довольно болезненно. Зубы-то у них ядовитые. А про глиняные-то ноги я уже лет тридцать слышу, хоть бы что новое придумали!

– Не в этом случае, Иван Николаевич, не в этом случае, дорогой мой генерал-майор, – сказал ему Лев Сергеевич. – Дослушай до конца мой анекдот – самое интересное еще впереди…

– Да, да, извини, Лев…

– Так вот, закончилась передача про наш «лапотный» атомный проект, и начался выпуск новостей. И первая новость, веришь или нет, Иван, – из «отсталой» Страны Советов. Я почувствовал, что диктор эту новость читает так, будто он ведро клюквы перед этим съел, аж слышно было, как коробит его…

– Что за новость-то, Лев Сергеевич? Не тяни, уже заинтриговал ты меня – дальше некуда!

– По сообщениям ТАСС, – произнес торжественно Овалов, – сегодня в СССР был произведен запуск космической ракеты с очередным искусственным спутником Земли на борту… Ну, и так далее, – сам понимаешь… Представляешь, – только они тут изгалялись, что мы отсталые и сиволапые, а мы – бац – и снова в космосе! На собственные грабли, получается, наступили господа хорошие…

Пронин снова раскатисто рассмеялся и сказал:

– Прекрасная история, Лев Сергеевич, просто замечательная! Надо тебе по ее мотивам фельетон написать в «Крокодил». Атомный проект, конечно, заменить придется – редактор не пропустит, а в остальном – просто шедевр, тем более с твоим-то слогом… Пиши обязательно, очень поучительная история и очень веселая! Вот пообещай мне сейчас, что напишешь!

– Как скажешь, Иван. Если считаешь, что надо написать, – напишу обязательно. Я, кстати, и сам уже об этом подумывал…

– Нечего здесь думать! Пиши, и весь сказ!

Пронин разлил остатки коньяка в рюмки и убрал пустую бутылку под стол.

– Всему в этом мире приходит конец, – грустно сказал он, глядя на пустое дно рюмки, – была ведь у меня мысль еще одну взять… Ведь как хорошо сидим-то, Лев. Давно так душевно я не сиживал, честное слово… Ну, ничего, сейчас адъютанту телефонирую, привезет еще…

И Пронин стал подниматься из кресла, чтобы пойти к телефонному аппарату.

– Иван, зачем беспокоить парня – пусть отдыхает, – остановил его Лев Сергеевич, – Ты что же думаешь, я в гости без подарка приезжаю? Когда это было, чтобы Овалов к Пронину «пустым» приезжал? Обижаешь, начальник!

Он расстегнул застежки портфеля и выудил из его кожаных глубин бутылочку прекрасного армянского коньяка, купленного им по дороге на дачу в коммерческом ресторане «Астория».

– Хитришь, Лев, хитришь, – Пронин погрозил другу пальцем, – заставляешь волноваться старика, суетиться…

– Эх, Иван, все бы старики у нас в стране были такие, как ты… Смотрю на тебя, и, знаешь, кажется, что возраст в тебе проявляется только каким-то налетом мудрости, что ли, да еще проседью генеральской в волосах… Грех тебе жаловаться, Иван Николаевич, – лукавый ты человек.

– Эх, писатель ты, расписатель. Ну что тебе тут скажешь! Как девку красную меня обаял, мастер слова! – Пронин мягко улыбнулся и задумчиво замолчал.

– Все верно ты говоришь, Лев Сергеевич, – через некоторое время заговорил он. – Не могу я стареть, работа не позволяет. Таким, как я, пенсия противопоказана. Тем более что время сейчас такое, когда особенно хочется защитить все то, что было выстрадано такими усилиями, такими огромными жертвами, сохранить и приумножить, оградить наших людей от врага, который становится все коварнее и изощреннее.

Писатель не слышал ни капли пафоса в голосе старого чекиста, его слова дышали такой простой искренностью, что Овалов невольно подумал, как все-таки мало он знает своего старого друга – за четверть века знакомства Пронин каждую встречу не перестает удивлять своей исключительной многогранностью.

– А помнишь Витю? – вдруг спросил Иван Николаевич.

Овалов коротко кивнул. Конечно, Железнова он забыть не мог, ведь именно на его глазах этот молодой и иногда излишне самоуверенный «птенец» мужал и превращался в закаленного, мужественного и хладнокровного бойца невидимого фронта. Писатель помнил, как тяжело Пронин переживал гибель Виктора – тот был одним из самых близких ему людей, его гордостью и надеждой.

– Думаю, сейчас бы он уже в полковниках ходил, – с теплой грустью сказал Иван Николаевич. – Знаешь, порою гляжу на нашу молодежь и волей-неволей каждого с ним сравниваю. И надо сказать, есть среди них достойные пареньки, на которых не страшно будет потом свое дело оставить… Давай, Лев, выпьем за павших – за тех, кого навсегда унесла от нас река времени… Светлая им память.

Пронин с Оваловым поднялись из-за стола и, не чокаясь, залпом осушили рюмки.

Потом настало время долгих воспоминаний. В который раз перед мысленным взглядом писателя вставали картины послереволюционной разрухи и подъема страны, оживали образы ушедшей войны и послевоенного строительства. Пронин всегда был отличным рассказчиком, и Лев Сергеевич обожал слушать его, каждый раз откладывая что-нибудь в свою писательскую «копилку».

Время летело незаметно, и вот уже вторая бутылка показала дно. Как ни странно, ни усталости, ни опьянения друзья не чувствовали – Овалову даже показалось, что со времени его приезда к другу прошло не более часа. Из комнаты послышался бой часов – три часа ночи.

– Ты как, Лев Сергеич, спать еще не хочешь?

– Представляешь, такое ощущение, как будто вот только сейчас с тобой за стол сели. Ни в одном глазу, как говорится.

– Неужели армянские товарищи стали такой слабый напиток делать? – пошутил Пронин. – Надо дать указание произвести проверку!

Друзья громко рассмеялись.

– Кстати, адъютанта нам пока будить не придется, – торжественно заявил Пронин. – Не счесть алмазов в каменных пещерах, как говорил классик. Я вспомнил, что у меня имеется НЗ.

Пронин поднялся из кресла и, заговорщицки подмигнув другу, скрылся в глубине дома. Он вернулся через пять минут, держа в руке запечатанную в чехол коричневой кожи плоскую фляжку довольно внушительных объемов.

– Вот, посмотри, Лев, – интереснейший раритет с необычайной историей. – Пронин протянул фляжку писателю. – Посмотри, посмотри, уверен, что ты в связи с этой флягой о многом меня захочешь спросить… Только ты их задавай по мере возникновения, не торопись, а то я вашего брата знаю – как нападете, даже такого матерого волка, как я, в угол загоните…

Фляга была явно заграничного происхождения – все в ней, от серебряных заклепок, стягивавших ремешки, удерживающие чехол на корпусе, до швов, проторенных с какой-то не нашей изящностью, говорило об этом. На лицевой стороне чехла Лев Сергеевич заметил маленькую, аккуратно посаженную заплатку, явно более позднего происхождения, чем сам чехол. Писатель расстегнул кнопки, достал фляжку из чехла. Она была сделана из серебра, на корпусе были видны следы пайки, выполненной с грубоватым шиком, наверное, для того чтобы показать, что это вещь штучной, ручной работы. На лицевой стенке Овалов заметил следы недавнего ремонта, как раз на том месте, где был залатан чехол. Перевернув флягу, он увидел небольшую золоченую табличку, напаянную сверху, на ней – надпись на немецком языке, выгравированную угловатым готическим шрифтом.

Надпись гласила: «Обер-шарфюреру Гашке за личную храбрость, проявленную на службе рейху. Обер-группенфюрер Вильгельм фон Польман. Рига. 15 ноября 1942 года».

С двух сторон надпись окружали зловещие блиц-руны – сдвоенные молнии – эмблема СС.

Овалов с удивлением поднял глаза на Пронина, который с нескрываемым удовольствием наблюдал за тем, как тот разглядывает таинственный раритет. Не успел он и рта раскрыть, как чекист опередил его:

– Сейчас, Лев Сергеевич, все расскажу. Но для начала давай выпьем – разливай.

Овалов отвинтил серебряную пробку, приделанную к корпусу с помощью хитроумного пружинного маховичка, разлил коньяк по рюмкам.

После того как друзья выпили, Пронин начал свой рассказ:

– Рассказывать историю Гашке тебе, Лев Сергеевич, думаю, не надо. Я превратился в него в июле 1941 года, когда по заданию командования перешел фронт, с тем чтобы внедриться во вражеские структуры. Как мне это удалось, ты отлично помнишь. Так вот, я работал переводчиком в рижском гестапо уже более года, когда произошел тот самый случай, за который я получил Железный крест и эту фляжку из рук самого начальника рижского гестапо – господина Вильгельма фон Польмана.

Однажды один из моих проверенных источников сообщил мне, что в ближайшее время из Берлина в Ригу прибывает важная «шишка» – ведущий инженер заводов «Рейнметалл». Под Ригой тогда находился полигон для промежуточного испытания новых видов оружия перед отправкой на фронт. Этот инженер должен был контролировать испытания новейшего сверхтяжелого танка, который совсем недавно доставили на этот полигон. Берлинский «гений» должен был привезти с собой полный пакет технической документации на эту машину, любые сведения о которой, как ты понимаешь, Лев, представляли для нас тогда огромную ценность. Я постоянно держал по дороге на полигон боевую группу под командованием Железнова, с тем чтобы они по моему сигналу перехватили инженера вместе с документацией. Охрану этого «светила», разумеется, поручили гестапо.

И вот инженер прибывает в Ригу, отдыхает в отеле и собирается на следующий день ехать на полигон. А в гестапо тогда ситуация была не из лучших: основная часть оперативных работников и охраны была задействована в какой-то карательной акции, и так получилось, что для сопровождения этой важной «птицы» выделили канцелярских работников, в число которых, по чистой случайности, попал и я. Своих я, конечно, предупредил заранее, когда надо ждать провоза документов, но вот того, что сам окажусь «дичью», предположить не мог до самого последнего момента, пока «шеф» не отдал нам команду «по машинам!».

Сопровождать инженера взялся сам фон Польман. Обер-группенфюрер забрал у берлинца портфель с чертежами, опечатал его своей личной печатью и пристегнул наручниками к запястью. Выехали мы на двух броневиках, и так получилось, что я оказался в одной машине с фон Польманом и этим инженером.

Мои парни во главе с Железновым выбрали для засады отличное место: дорога там спускалась в низину, с одной стороны к дороге вплотную подступал глухой лес, а с другой было большое топкое болото. Этот участок находился и от Риги, и от полигона примерно на равном расстоянии, так что помощь к немцам, в случае чего, могла прийти не раньше, чем через полчаса-час.

И вот подъезжаем мы к этой лощинке. Я, если честно, зная своих ребят-диверсантов, и не надеялся в этом переплете выжить, но все получилось как нельзя лучше. А все из-за того, что охрана из лопушков канцелярских состояла, они даже понять ничего не успели – бах, и уже у Господа Бога в гостях.

Первый броневик на мине подорвался – там сразу всех накрыло, а под тот, где сидел я, парни кинули гранату. Шибануло нас, конечно, крепко: кто не погиб – отключились, а я был в дальнем углу, за бронированной перегородкой, и меня только тряхнуло сильно – сознания я не потерял. Выглядываю со своего места – внутри броневика все вповалку. Кто-то стонет, немецкий инженер – мертвый, глазами остекленелыми в небо смотрит. Польман без сознания – я подумал, наверное, контуженый. А тут заскакивает внутрь Витя – глаза навыкате, маскхалат весь в грязи, «шмайссером» грозно по сторонам поводит… Надо сказать, устрашающее зрелище. Меня заметил, удивился, конечно. Я ему глазами показываю – иди наружу, там поговорим. У меня в голове как раз в это мгновение созрел каверзный план. Это, Лев, как раз из разряда военных хитростей. Флавина мы тогда, конечно, не читывали, да ведь и сами поди не лыком были шиты.

Пронин замолчал, взял в руки фляжку, взвесил на своей широкой ладони, погладил пальцами кожаный бок чехла и поставил ее обратно на стол.

– Я из люка наружу выпрыгнул и объясняю Железнову: так, мол, и так – нет мне смысла сейчас исчезать из гестапо. Решил я двух зайцев одним махом убить – и задание выполнить, и самому из дела не выходить. Парни вытащили Польмана из броневика, я велел Железнову вколоть ему снотворного посильнее, чтобы не очнулся раньше времени, потом взвалил его на спину и потащил в болото. Там наши ребята все ходы-выходы знали и привели нас на небольшой островок, в километре-полутора от дороги.

Железнова я оставил при себе, а остальных отправил назад, чтобы они немчиков из броневиков поживописнее вокруг машин раскидали – создали видимость боя. Сам из своего «парабеллума» пострелял, конечно, чтобы было видно, что «отходил» я с боем. Бросили мы обергруппенфюрера на травку, печать с портфеля срезали, документики достали, аккуратно разложили и сфотографировали. У Железнова была такая безотказная машинка «ЛОМО» – малюсенькая, не больше спичечного коробка, но качество съемки – отличное.