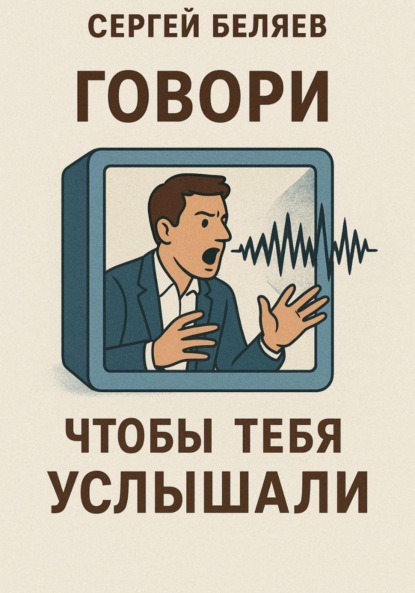

Говори, чтобы тебя услышали

- -

- 100%

- +

Введение: Добро пожаловать в эру рассеянного внимания

Глава 1. Смерть классического оратора

Эхо в пустом зале

Представьте себе эту картину. Величественный зал, возможно, древнеримский сенат или лекторий Оксфорда. Ряды кресел из темного дерева уходят вверх, амфитеатром обнимая сцену. В воздухе висит смесь предвкушения и запаха старых книг. На трибуне стоит Он – Оратор.

Его голос, отточенный часами тренировок, без всякого микрофона долетает до самых дальних рядов. Каждый жест выверен, каждая пауза заряжена смыслом. Он видит лица своей аудитории. Он замечает кивок согласия в третьем ряду, скептически приподнятую бровь у окна, блеск понимания в глазах молодого студента на галёрке. Он чувствует энергию зала – единый, живой организм, дышащий с ним в такт. Он ведет этих людей за собой, сплетая слова в прочное полотно аргументов и эмоций. Его речь – это событие, кульминация долгой подготовки, и у него есть час, может, даже два, чтобы изменить сознание сотен людей. Имя ему – Цицерон, Линкольн, Черчилль, Мартин Лютер Кинг. Он – классический оратор, мастер своего ремесла, бог своего театра.

А теперь перенесемся в сегодня. 2025 год.

Вы сидите перед своим ноутбуком. До «выступления» три минуты. Вместо величественного зала – обои на рабочем столе. Вместо сотен живых лиц – дюжина квадратиков в окне Zoom или Google Meet. У половины участников камеры выключены – черные прямоугольники с именами. Вы не знаете, что за ними: заинтересованный коллега, делающий пометки, или человек, который включился для галочки и сейчас готовит себе кофе.

Вы начинаете говорить. Ваш голос, сжатый алгоритмами до узкой полосы частот, звучит из крошечных динамиков чужих устройств. Вы не слышите дыхания зала, не видите кивков и скептических усмешек. Вместо этого вы смотрите на собственное изображение в углу экрана и на маленький зеленый огонек веб-камеры – бездушный глаз, в который нужно изображать зрительный контакт. В чате появляется сообщение: «Коллеги, у всех звук есть?». Кто-то случайно включает микрофон, и вы на секунду слышите лай собаки. Ваша аудитория не едина. Она раздроблена на десятки микровселенных. Один слушает вас из машины, стоя в пробке. Другая параллельно отвечает на срочное письмо от начальника. Третий просто открыл вкладку с вашим вебинаром, чтобы она висела фоном, пока он скроллит ленту новостей.

Вы – современный оратор. И если вы попытаетесь использовать приемы Цицерона в этой цифровой реальности, его эхо прозвучит в пустом зале.

Эта книга – о том, почему так произошло. И что, черт возьми, теперь с этим делать.

Почему советы Карнеги больше не работают (в чистом виде)

Давайте будем честны. Великие книги по ораторскому искусству, от «Риторики» Аристотеля до «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей» Дейла Карнеги, не врали. Их советы – о силе убеждения, о важности эмпатии, о структуре аргументации – являются вечным фундаментом. Золотой стандарт. Проблема в том, что они писали инструкции для постройки прекрасных каменных соборов, а мы живем в эпоху легких, мобильных, сейсмоустойчивых конструкций. Фундамент все еще нужен, но архитектура, материалы и законы физики изменились до неузнаваемости.

Классическое ораторское искусство стояло на трех китах, и каждый из них сегодня подточен волнами новой реальности:

* Единое пространство и время. Спикер и аудитория находились в одной комнате в одно и то же время. Это создавало общее поле опыта и концентрации.

* Захваченное внимание. Покинув зал посреди речи, вы совершали социальный проступок. Уйти было сложно. Внимание аудитории было ресурсом, который спикер получал по умолчанию и его задачей было его удержать.

* Линейное повествование. Речь имела четкое начало, середину и конец. Предполагалось, что слушатель пройдет этот путь от начала и до конца.

Давайте посмотрим, что стало с этими китами в 2025 году.

Прощай, трибуна: новая география общения

Раньше место, откуда вы говорили, имело значение. Трибуна в парламенте, кафедра в университете, сцена на конференции – все это были символы авторитета. Вы поднимались над аудиторией, и эта физическая доминанта подсознательно настраивала людей слушать.

Сегодня главная сцена мира – это прямоугольник с соотношением сторон 16:9 на экране монитора. Здесь нет возвышения. Ваш «авторитет» зависит не от высоты трибуны, а от качества вашего интернет-соединения. Ваше «присутствие» определяется не харизмой, а разрешением вашей веб-камеры и тем, правильно ли вы выставили свет.

Произошла демократизация сцены. Любой человек со смартфоном может выйти в прямой эфир и обратиться к тысячам. Но вместе с этим произошла и девальвация сцены. Когда все могут быть спикерами, сам факт выступления перестает быть событием.

Отныне ваша география общения выглядит так:

* Арена Zoom: Место для рабочих совещаний, вебинаров и онлайн-презентаций. Здесь вы не столько оратор, сколько модератор, фасилитатор и технический специалист в одном лице.

* Лента соцсетей: Бесконечный поток коротких клипов, постов и историй. Здесь вы не спикер, а создатель контента, сражающийся за долю секунды внимания.

* Поле боя в мессенджерах: Рабочие чаты в Slack и Telegram, деловая переписка. Здесь ваше оружие – не голос, а текст. Краткость, ясность и правильный тон решают все.

Классический оратор был мастером одного театра. Современный должен быть универсальным актером, способным мгновенно переключаться между тремя абсолютно разными сценами, каждая из которых требует своего набора навыков.

Аудитория, которой нет: битва за рассеянное внимание

Самое большое заблуждение, которое мы унаследовали от классической риторики, – это представление об «аудитории» как о едином целом. Ваша аудитория сегодня – это не группа, а рой индивидуальностей, каждая из которых находится под перекрестным огнем информационных раздражителей.

Исследование, проведенное компанией Microsoft в 2021 году, показало, что мозг среднего работника находится в состоянии «постоянной частичной занятости». Во время онлайн-совещаний люди не просто слушают. Опрос платформы Vyopta подтверждает это цифрами: 92% сотрудников признаются, что занимаются посторонними делами во время видеозвонков. Они проверяют почту (69%), работают над другими проектами (55%), сидят в соцсетях (49%), едят (48%) и даже играют в онлайн-игры (25%).

Классический оратор боролся за умы. Современный оратор борется за открытую вкладку в браузере.

Ваш главный конкурент – не другой спикер. Ваш главный конкурент – это кнопка Alt+Tab. Это уведомление из Telegram. Это смешное видео с котиком, которое прислал друг. Это внезапная мысль: «А не забыл ли я выключить утюг?».

Поэтому старые приемы, рассчитанные на долгое, постепенное погружение, больше не работают. Длинное вступление? Люди уже открыли другую вкладку. Сложная предыстория? Они уже проверяют лайки под своим постом. Вы должны захватывать внимание немедленно, с первых секунд, и постоянно давать мозгу слушателя причину оставаться с вами. Вы должны быть интереснее, чем весь остальной интернет. Задача, прямо скажем, не из легких.

Эпоха восьми секунд: коллапс линейного времени

Помните знаменитый миф о том, что средняя продолжительность концентрации внимания человека стала меньше, чем у золотой рыбки (8 секунд против 9)? Хотя сам этот факт был многократно опровергнут и является скорее красивой метафорой, он отражает суть проблемы. Наш мозг, приученный к формату TikTok и Reels, адаптировался к потреблению информации микродозами. Мы привыкли к тому, что если контент не «зацепил» за 3-5 секунд, мы просто смахнем его вверх.

Этот паттерн поведения перетекает из соцсетей во все остальные сферы жизни, включая работу и обучение. Мы подсознательно ждем такой же скорости и плотности информации от рабочего совещания или образовательного вебинара.

Классическая речь была похожа на роман. В ней была завязка, развитие действия, кульминация и развязка. Современное успешное выступление больше похоже на трейлер к фильму: оно состоит из самых ярких, цепляющих моментов, смонтированных в бешеном темпе. Ваша задача – не рассказать всю историю целиком, а заставить человека захотеть узнать больше.

Отсюда и рождение новых форматов:

* «Лифтовая презентация» (Elevator Pitch): Идея, изложенная за 30-60 секунд.

* Видео-клипы: Минутный ролик, который должен вместить в себя полноценную мысль.

* Принцип BLUF (Bottom Line Up Front): В деловой переписке – главный вывод сообщается в первом же предложении, а не в конце.

Мы больше не можем позволить себе роскошь долгой прелюдии. Мы живем в мире, где нужно сначала показать кульминацию, чтобы заслужить право рассказать все остальное.

Новый мир – новые правила

Итак, классический оратор мертв. Он пал жертвой технологий, информационной перегрузки и изменившейся психологии восприятия. Его мавзолей стоит на фундаменте из старых книг по риторике – прекрасный, величественный, но совершенно не приспособленный для жизни в новом мире.

Означает ли это, что умение говорить, убеждать и вдохновлять больше не нужно?

Как раз наоборот. Оно стало важнее, чем когда-либо.

В мире, где каждый может создать свой канал, свой подкаст, свой блог, способность доносить свои мысли четко и убедительно становится главным конкурентным преимуществом. В компаниях, перешедших на гибридный или удаленный формат, ваш карьерный рост напрямую зависит от того, насколько эффективно вы коммуницируете через экран ноутбука. В потоке бесконечного контента именно умение «упаковать» свою идею в яркую, короткую и запоминающуюся форму определяет, будете вы услышаны или утонете в информационном шуме.

Эта книга – не некролог по классическому ораторскому искусству. Это руководство по выживанию и процветанию для оратора современного. Мы не будем выбрасывать мудрость Аристотеля и Карнеги. Мы возьмем их вечные принципы и адаптируем их к реальности 2025 года.

Мы научимся:

* Побеждать страх не перед толпой, а перед бездушным объективом веб-камеры.

* Создавать свою цифровую сцену с помощью правильного света, звука и фона, превращая свою комнату в профессиональную студию.

* Рассказывать истории, которые могут увлечь даже самого рассеянного слушателя.

* Использовать язык и аргументы так, чтобы они были кристально понятны и убедительны.

* Владеть искусством краткости, донося максимум смысла в минимуме слов.

Классический оратор умер. Да здравствует новый оратор! Тот, кто говорит, чтобы его услышали. В эпоху Zoom, клипов и рассеянного внимания.

Добро пожаловать в ваше новое будущее. Переверните страницу.

Глава 2. Экономика внимания

Ваши 100 долларов на сегодня

Представьте, что каждое утро вы просыпаетесь, и на вашем ментальном банковском счете лежит ровно 100 долларов. Это не обычные деньги. Это ваша валюта внимания на предстоящий день. Она не накапливается и не переносится на завтра. К полуночи счет обнулится, а утром вы снова получите свою сотню.

Каждое ваше действие имеет свою цену. Проснулись и первым делом потянулись к смартфону, чтобы пролистать ленту новостей? С вашего счета списалось 5 долларов. Залипли на 15 минут в коротких видео, пока пили кофе? Еще минус 10 долларов. Попытались сосредоточиться на важном рабочем отчете, но постоянно отвлекались на всплывающие уведомления в мессенджере? Каждое такое переключение стоило вам 2-3 доллара, и в итоге вы потратили 25 долларов, а отчет так и не сдвинулся с мертвой точки.

К обеду вы обнаруживаете, что на вашем счету осталось всего 40 долларов. А впереди еще половина рабочего дня, важный онлайн-созвон, где нужно быть максимально убедительным (цена – 20 долларов), разговор с ребенком о его школьных делах (бесценно, но требует минимум 15 долларов концентрации) и чтение главы сложной книги для саморазвития (еще 10 долларов). Ресурсов уже не хватает. Вы чувствуете себя истощенным, разбитым и неспособным к глубокому мышлению. Ваш бюджет внимания исчерпан.

Это не просто метафора. Это упрощенное описание реальности, в которой мы все живем. Добро пожаловать в экономику внимания.

В этой новой экономической модели главным дефицитным ресурсом является не нефть, не золото и даже не информация. Главный дефицитный ресурс – это ваше сознательное, сфокусированное внимание. И за него прямо сейчас, в эту самую секунду, сражаются самые могущественные корпорации мира.

От дефицита информации к ее потопу

Чтобы понять масштаб перемен, нужно оглянуться назад. Всего 30-40 лет назад мы жили в мире экономики информации. Данные были ценностью. Чтобы найти нужный факт, нужно было идти в библиотеку, работать с архивами, покупать дорогие энциклопедии. Тот, кто владел информацией, владел миром. Газеты, телеканалы, издательства были привратниками, контролировавшими доступ к знаниям.

Затем пришел интернет. Сначала он был неуклюжим и медленным, но с каждым годом барьеры рушились. Google проиндексировал все знания мира. Википедия сделала их общедоступными. Социальные сети дали каждому человеку возможность не только потреблять, но и создавать информацию.

Произошел взрыв. Мы перешли от пустыни с редкими оазисами информации к всемирному потопу. Сегодня за одну минуту в интернете публикуется более 65 000 фотографий в Instagram, отправляется 240 миллионов электронных писем и совершается почти 7 миллионов поисковых запросов в Google. Объем информации удваивается каждые 12-18 месяцев.

И здесь проявился новый, главный дефицит. Информация стала бесконечной и практически бесплатной. А вот наша способность ее воспринимать – наш мозг, наша нервная система – осталась прежней. У нас все те же 24 часа в сутках и все та же одна пара глаз. Как сказал социолог и нобелевский лауреат Герберт Саймон, еще в 1971 году пророчески заметивший суть грядущих перемен: «Богатство информации создает бедность внимания».

Именно на этой бедности и выросла новая, многотриллионная индустрия. Ее «торговцы вниманием» – это технологические гиганты, от Meta и Google до TikTok и Netflix. Их бизнес-модель гениальна в своей простоте и безжалостности. Они предлагают вам свои продукты «бесплатно». Но, как гласит известная поговорка Кремниевой долины: «Если вы не платите за продукт, значит, вы и есть продукт».

Вы платите. Вы платите самой дорогой валютой, которая у вас есть, – минутами и часами вашей жизни. Вашим вниманием.

Новая нефть: как работает конвейер по добыче внимания

Так как же устроен этот конвейер? Процесс состоит из трех основных этапов, доведенных до совершенства с помощью миллиардов долларов и лучших умов планеты.

Этап 1: Привлечение (Захват вашего взгляда)

Задача – заставить вас остановиться и посмотреть. Для этого используются самые мощные психологические триггеры, нацеленные на наш «рептилий мозг» – древнейшую часть сознания, отвечающую за выживание.

* Новизна: Наш мозг запрограммирован реагировать на все новое, потому что в древнем мире это мог быть признак опасности или возможности. Бесконечная лента новостей – это идеальный поставщик новизны.

* Социальное одобрение: Лайки, комментарии, репосты – это цифровые эквиваленты социального поглаживания. Мы жаждем их, потому что для наших предков изгнание из племени означало верную смерть.

* Страх упустить важное (FOMO – Fear Of Missing Out): Платформы создают иллюзию, что если вы не будете онлайн, то пропустите что-то жизненно важное – новость, тренд, сообщение.

Этап 2: Удержание (Превращение взгляда в зависимость)

Просто привлечь внимание недостаточно. Нужно заставить вас остаться как можно дольше. Здесь в игру вступают нейробиологи и поведенческие психологи, создающие так называемую дофаминовую петлю.

Дофамин – это нейромедиатор, часть «системы вознаграждения» мозга. Он вызывает чувство удовольствия и мотивирует нас повторять действие, которое его вызвало. Разработчики приложений создали идеальные механизмы для его стимуляции:

* Сигнал (уведомление): Ваш телефон вибрирует или издает звук. Это сигнал.

* Действие (открытие приложения): Вы разблокируете телефон и открываете приложение, чтобы узнать, что там.

* Переменное вознаграждение (непредсказуемый результат): И это – самый главный элемент. Вы не знаете, что именно вы увидите. Это может быть важное сообщение, смешной мем, десяток лайков под вашим фото или… ничего интересного. Именно непредсказуемость награды, как в игровом автомате, заставляет нас возвращаться снова и снова. Если бы вы каждый раз получали одинаковую награду, это бы быстро наскучило. А так вы тянете за рычаг «однорукого бандита» в надежде на джекпот.

* Инвестиция (ваш вклад): Вы ставите лайк, пишете комментарий или публикуете свой пост. Эта небольшая инвестиция заставляет вас с большей вероятностью вернуться в будущем, чтобы проверить реакцию на ваше действие, тем самым запуская петлю заново.

Этот механизм настолько эффективен, что средний пользователь смартфона, по данным исследовательской компании Dscout, прикасается к своему телефону 2 617 раз в день. А свежий отчет DataReportal за 2024 год показывает, что средний человек проводит в интернете почти 7 часов в день. Это не случайность. Это результат точного инженерного расчета.

Этап 3: Монетизация (Продажа вашего внимания)

Пока вы увлеченно скроллите, лайкаете и комментируете, за сценой происходит главный процесс. Алгоритмы анализируют каждое ваше действие: на каком видео вы задержались на долю секунды дольше, какой тип новостей вызывает у вас эмоциональную реакцию, на какую рекламу вы кликнули три месяца назад.

Из этих миллиардов точек данных создается ваш подробнейший цифровой двойник. Алгоритм знает ваши страхи, желания, политические взгляды и покупательские привычки лучше, чем ваша вторая половина. И именно этот цифровой двойник, а точнее – возможность показать ему релевантную рекламу, – и есть тот товар, который технологические гиганты продают рекламодателям.

Рынок цифровой рекламы в 2025 году оценивается в сотни миллиардов долларов. Это деньги, которые платят за ваше внимание. Вы – не клиент. Вы – сырье. И чем больше вашего внимания удается добыть, тем богаче становятся корпорации.

Цена, которую мы платим: банкротство внимания

Казалось бы, что в этом такого? Ну, посмотрим мы лишний час смешные видео. Какая беда? Беда в том, что бюджет нашего внимания, те самые 100 долларов, не резиновый. И растрачивая его на дешевые цифровые развлечения, мы становимся банкротами в тех сферах, где внимание действительно важно.

1. Когнитивное банкротство.

Способность к глубокой работе (термин Кэла Ньюпорта) – умению концентрироваться на одной сложной задаче в течение длительного времени без отвлечений – является ключевым навыком для создания чего-то по-настоящему ценного в современной экономике. Постоянные переключения между задачами, спровоцированные уведомлениями, убивают эту способность. Исследования показывают, что после отвлечения человеку требуется до 23 минут, чтобы полностью вернуться к первоначальной задаче. Наш мозг, привыкший к постоянной стимуляции и быстрым вознаграждениям, теряет «мышцу» концентрации. Мы становимся способны только на поверхностную, реактивную работу.

2. Эмоциональное банкротство.

Платформы, чтобы удержать наше внимание, часто апеллируют к сильным, в основном негативным эмоциям: гневу, страху, зависти. Алгоритмы быстро выясняют, что контент, вызывающий возмущение, распространяется быстрее всего. В результате мы постоянно находимся в состоянии легкой тревоги и раздражения. Бесконечное сравнение своей жизни с идеализированными картинками в соцсетях ведет к росту депрессивных состояний и снижению самооценки, что подтверждается десятками исследований.

3. Профессиональное банкротство.

И вот мы подходим к главному для этой книги. В мире, где внимание каждого истощено, ваша способность донести свою мысль становится невероятно сложной задачей.

* Ваш блестящий, продуманный отчет на 10 страниц никто не прочтет, потому что у вашего руководителя хватит ментальных сил только на то, чтобы пробежать глазами первые два абзаца.

* Ваша тщательно подготовленная презентация на онлайн-совещании провалится, потому что через 5 минут после начала половина участников уже будет отвечать на почту в другой вкладке.

* Ваша гениальная идея, высказанная в рабочем чате, утонет в потоке мемов и второстепенных сообщений.

Вы не можете убедить того, кто вас не слушает. Вы не можете вдохновить того, чье внимание уже украдено. Вы не можете продать тому, у кого закончился бюджет на восприятие новой информации.

От бездумного потребителя к осознанному инвестору

Понимание правил экономики внимания – это первый шаг к тому, чтобы перестать быть ее жертвой и начать использовать ее законы в своих интересах. Цель – не в том, чтобы уйти в лес и отказаться от технологий. Это невозможно и глупо. Цель – в том, чтобы из бездумного потребителя внимания превратиться в его осознанного инвестора.

Инвестор, в отличие от потребителя, задает себе главный вопрос: какова рентабельность инвестиций (ROI) в моем внимании?

* «Принесет ли мне этот час, потраченный на просмотр сериала, адекватный возврат в виде отдыха и восстановления, или я просто пытаюсь заглушить тревогу?»

* «Стоит ли инвестировать 30 минут моего внимания в этот рабочий созвон, или я могу получить ту же информацию, прочитав протокол за 5 минут?»

* «Какую ценность я получу, инвестировав свое внимание в эту книгу, статью или разговор?»

Когда вы начинаете мыслить как инвестор, вы начинаете ценить свой главный ресурс. Вы учитесь его защищать.

И что еще важнее, вы начинаете понимать, как заслужить внимание других людей. Вы осознаете, что, когда вы просите кого-то вас выслушать – на совещании, в письме, в коротком видео – вы просите их инвестировать в вас свой самый ценный и ограниченный актив. И ваша задача – сделать эту инвестицию максимально выгодной для них.

О том, как это сделать, мы и поговорим в следующих главах. А для начала давайте проведем аудит: на что прямо сейчас уходит ваше внимание? Об этом – следующая глава.

Глава 3. Ваш коммуникационный аватар

Резюме, которое вы не составляли

Познакомьтесь с Анной. Она – руководитель отдела в крупной технологической компании. Сегодня у нее на повестке дня финальный этап собеседований на важную позицию. Осталось два кандидата, назовем их Олег и Игорь. На бумаге они – близнецы: одинаково престижные вузы, релевантный опыт работы, блестящие рекомендации. HR-служба в восторге от обоих. Решающее слово за Анной.

До онлайн-собеседования остается час. Анна, как и любой современный руководитель, делает то, что стало уже рефлексом – быстрый цифровой аудит. Она не ищет компромат, она просто пытается составить более полное впечатление о кандидатах.

Первым она вбивает в поиск «Олег Волков, маркетолог». Google мгновенно выдает его профиль в LinkedIn. Профессиональное фото: приятная улыбка, хороший свет, нейтральный фон. В заголовке четко написано: «Помогаю SaaS-компаниям расти с помощью контент-маркетинга». В ленте – несколько осмысленных репостов отраслевых статей с его собственными комментариями. Все чисто, понятно и профессионально. Его аватар в Telegram, который Анна видела в переписке с рекрутером, совпадает с фото в LinkedIn. Мелочь, а приятно – создает ощущение целостности.

Затем наступает черед Игоря. Поиск «Игорь Смирнов, маркетолог» выдает мешанину из ссылок. Профиля в LinkedIn на первой странице нет. Зато есть ссылка на его страницу во ВКонтакте десятилетней давности с фотографиями с выпускного. Его аватар в Telegram – это сильно пикселизированный кадр, где он стоит спиной к камере на фоне гор. Анна открывает рабочий чат, чтобы посмотреть, как он общался с HR-специалистом. Его имя отображается как «Игорек».

Собеседование еще даже не началось. Оба кандидата еще не произнесли ни слова. Но в голове у Анны уже сложилось впечатление. Один кандидат предстал как собранный, внимательный к деталям профессионал. Второй – как человек, который либо не задумывается о своем цифровом следе, либо ему все равно. Как вы думаете, у кого из них теперь больше шансов?

Этот невидимый процесс оценки происходит постоянно. Каждый день вас «гуглят» потенциальные клиенты, работодатели, партнеры и даже будущие подчиненные. И задолго до того, как они услышат ваш голос или пожмут вам руку, они знакомятся с вашим коммуникационным аватаром.

Это резюме, которое вы никогда не составляли, но которое работает на вас – или против вас – 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В этой главе мы проведем его полный техосмотр и научимся управлять им осознанно.

Что такое коммуникационный аватар?

Забудьте на секунду о футуристических образах из фильмов. Ваш коммуникационный аватар – это не 3D-модель в метавселенной. Это вполне реальная, существующая уже сейчас совокупность всех ваших цифровых проявлений. Это целостный образ, который формируется в сознании других людей на основе: