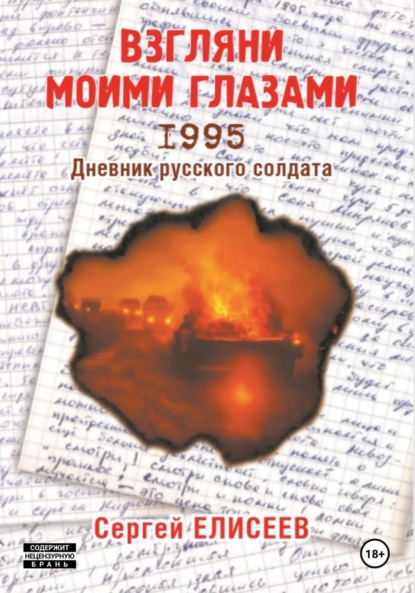

Взгляни моими глазами. 1995. Дневник русского солдата

- -

- 100%

- +

«Я уже сейчас знаю, с чем у меня будет ассоциироваться запах выхлопов работающего дизеля. Точно так же Буланова с ее плачущим голосом будет навечно связана с армейской палаткой, промозглыми заснеженными полями и лесопосадками в феврале 1995-го и моими товарищами.»

С. ЕлисеевДисклеймер

Эта книга является художественным произведением, основанным на реальных событиях. Имена персонажей изменены, некоторые характеры являются композитными, а отдельные события и диалоги были творчески переосмыслены и реконструированы автором для целей повествования. Все совпадения с реальными людьми, живущими или умершими, а также с конкретными событиями являются непреднамеренными и случайными.

ВНИМАНИЕ: В книге присутствуют сцены употребления медицинских наркотических препаратов не по назначению. Автор изображает эти эпизоды исключительно с целью показать тяжелую правду войны, моральную деградацию отдельных персонажей и их контраст с силой духа других. Эти сцены носят антинаркотический характер и написаны для осуждения подобных явлений, а не их пропаганды. Автор не поддерживает и не одобряет употребление наркотических веществ. Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

Пролог

Есть вещи, которые нельзя забывать. Не для того, чтобы снова кого-то ненавидеть, а чтобы просто помнить.

Война не выбирает, по кому стрелять. Снаряд, пуля, осколок – они слепы. Для них нет своих и чужих, есть только живые, которые хотят еще одного утра, еще одного вздоха, еще одного шага по родной земле.

Эта книга – не о войне русских с чеченцами. Эта книга – о войне вообще. О той беде, что пришла в наш общий дом и крушила всё на своём пути, не разбирая ни фамилий, ни веры, ни национальности. Она о том, как ломаются судьбы, рушатся семьи и стирается в пыль всё, что было дорого, – с обеих сторон.

Перед тобой – дневник. Мой дневник. Дневник русского солдата, который волею судьбы оказался в самом пекле. Я никого не обвиняю и никого не оправдываю. Я всего лишь свидетель. Свидетель страха, потерь, отчаяния. Но и свидетель того, что даже в аду люди могут оставаться людьми – помогать, жалеть, делиться последним.

Я видел горе чеченских стариков, потерявших кров. Видел слёзы русских матерей, получивших похоронки. И понял: боль – она одна на всех. У неё нет национальности.

Сегодня Чечня – часть России. Мы живём в одной стране, мы соседи, мы вместе растим детей и строим будущее. И чтобы это будущее было мирным, нельзя забывать уроков прошлого. Нельзя забывать, к чему приводит вражда.

Я пишу эти строки не для того, чтобы всколыхнуть старые раны или посеять обиду. Я пишу, чтобы мы помнили. Помнили, как хрупок мир. Как дорога каждая жизнь. И как важно – несмотря ни на что – оставаться людьми.

Давайте не повторять ошибок. Давайте просто помнить.

Глава 1

…Из тумана медленно проявляется человеческий силуэт. Поначалу бесформенный, он выглядит темным пятном, но постепенно обретает очертания. Так проступает изображение на фотобумаге. И вот я уже различаю долговязую фигуру. Она колышется в тумане, словно бы парит. Ближе, ближе, еще ближе… Уже можно хорошо видеть солдата, неестественно высоко поднимающего ноги. Шаги его неравномерные: то короткие, то длинные. От этого походка выглядит неуверенной, чуть пьяной. Вижу, как он спотыкается о замерзшую в колее землю и едва не падает. Слышу незатейливый матерок и бряцанье котелка. Это идет Серега Никоноров – мы зовем его Чип.

Прозвища, или, как мы их называем, «погоняла», есть почти у всех: у одних это производное от фамилии, другим дано за внешние данные или особенности характера, у иных возникло в связи с каким-то случаем. Серега не обижается на свое, как не обижаются и все остальные – мы давно привыкли. Мое прозвище – Медицина. Понятно почему: я – фельдшер. И в определенном смысле мне повезло, потому что я – санинструктор батальона, а это означает некоторые привилегии. Например, я не буду копать окопы и спать под открытым небом, стоять на блокпосту и ходить в охранение. Да много еще чего. К кухне я буду уж точно ближе, чем танкисты или пехота – одно это делает мое положение завидным. Теоретически. У войны же свои правила… Свои особенности…

Серега ходил за завтраком и вот теперь возвращается обратно. Ростом он под метр девяносто, выше меня, но не худой, крепкий. И, несмотря на рост, не сутулится, как я. Лицо у него округлое, спокойное, даже доброе. Прямой нос, пухлые девичьи губы, выразительные серые глаза, обрамленные длинными ресницами, и хорошо выраженный подбородок с ямочкой. Такие же, как и у меня, коротко остриженные светло-русые волосы, но уши небольшие. В отличие от моих, они не оттопыренные, а прижатые к выбритым вискам. В уголке его губ тлеет папироса. На голове вязаная черная шапка, которую мы называем «гондончик» или «пидорка». Бушлат песочного цвета с поднятым воротником и такие же ватные штаны. И валенки. Без них можно запросто отморозить ступни – такой здесь холод. А стоим мы уже четвертый час, и когда будет смена – можем лишь гадать.

Чип останавливается рядом. В левой руке у него котелок с кашей, правой он держит под цевье короткий автомат со складным прикладом – АКС-74-У. Точно такой же у меня – небольшой, легкий, из-за своих размеров какой-то ненастоящий, карикатурный. Чип протягивает котелок и, глядя мне за спину сквозь стискивающие сигарету зубы, коротко сообщает:

– Гречневая.

Он достает из-за пазухи полбуханки белого хлеба, сухари в серой оберточной бумаге и флягу с чаем – тоже подает мне. В этот момент где-то там, куда он смотрит, гулко ухает. Это стреляют САУ – самоходные артиллерийские установки, наши «саушки». Они расположены вдалеке за дорогой, но звук такой сильный, что дрожь сотрясает землю под нашими ногами, и мы тоже с непривычки вздрагиваем. Я невольно оборачиваюсь, но сквозь туман ничего невозможно разглядеть. Вчера днем, когда видимость была хорошей, мы наблюдали там «слоновьи туши» самоходных орудий. Умостившись в капонирах на склоне холма, они вели огонь. На нас это произвело сильное впечатление. Позже, в палатке, мы обсуждали объем разрушений от таких залпов и какое-то время даже спорили, что будет с девятиэтажным домом при попадании в него снаряда, выпущенного из такого орудия. А Ромка Понеделин сказал, что видел воронку размером с небольшой дом и глубиной метра три. Наверняка их работа. Кто-то, правда, не согласился, утверждая, что воронка от авиационной бомбы, потому что вблизи нее валялось оперение. И мне тогда живо представился налет немецких «юнкерсов». Бред, конечно, рассуждать с заумным видом на эти темы, когда некоторые из нас танк вблизи увидели месяц назад, а кто-то и автомат держал лишь на присяге и до недавнего времени не стрелял из него ни разу. И уж точно не видели ни бомб, которые сбрасывают современные самолеты, ни ракет, которые они выпускают по своим целям. Но мы все равно с азартом продолжали спорить. Это занимало наше время и отвлекало от тревожных мыслей, тоски, неизвестности.

И много еще чего говорили. А я представлял что-то ужасное и невообразимое, то, что пока еще не укладывалось в голове. Думалось, что вот стоит мирный чеченский город, такой же, как десятки, сотни городов по всей нашей стране, как мой небольшой городок. В нем есть улицы с газонами, скромные переулки, большие и маленькие дома, магазины, школы, детские сады, парикмахерские и другое, что бывает в городах. Во дворах – детские площадки. И растут разные деревья: слива, вишня, абрикос, черешня…

Я люблю черешню. Все это растет прямо посреди города. Это же не Сибирь, здесь должно быть много различных фруктовых деревьев. Через три-четыре месяца на них появится цвет, а на газонах проклюнется зеленая трава. Люди должны ходить по улицам радостные – пришла весна! Девушки – тоже. Они как-то неожиданно появляются весной на городских улицах. И вот такой город сейчас обстреливают из пушек, бомбят с самолетов, на улицах идут бои. И в это невозможно поверить, хотя – вот оно происходит, и мы сами к этому причастны, потому что нашими руками все это разрушается. И люди, наверное, там гибнут.

Это последнее я неожиданно для себя произнес вслух, и все на меня как-то странно обернулись. Но Чип возразил, что всех жителей вывели из Грозного. Определенно! Куда и кто вывел, мы почему-то тогда не подумали, но я с готовностью согласился, потому что невозможно допустить, чтобы женщины, старики и дети, да и мужчины – те, кто из гражданских – гибли под обстрелами.

Да я и сейчас почти уверен, что всех их должны были эвакуировать. Ведь даже во время Великой Отечественной войны, когда оставляли немцам города, люди имели возможность по- кинуть места предстоящих боев. А сейчас уже не середина века, а его конец. Люди стали более цивилизованными, да и мы не фашисты. И в этом последнем я убежден. Правда, кое-кто треплет, что «чехи» называют нас «особым карательным пол- ком», но это полная чушь. Во-первых, мы даже не воевали, а во-вторых, кого и за что карать? И правильно сказал прапорщик Майборода из взвода химзащиты: те, кто так говорит, бравируют этим, чтобы казаться увереннее. Хотя – чем гордиться-то? Тем, что нас считают карателями, как фашистов?

Усаживаюсь на деревянный ящик из-под снарядов, достаю из внутреннего кармана бушлата ложку и перемешиваю кашу. Там же, на левой стороне, но в нагрудном кармане кителя, я ношу свой блокнот, куда записываю всякую ерунду вроде армейских стихов и веду календарь: зачеркиваю крестом прожитые в армии дни. Этот блокнот у меня уже почти год, еще с учебки.

Отломив кусок хлеба, вдыхаю теплый запах гречки с тушенкой, рот тут же наполняется слюной. Ем не спеша, тщательно пережевываю. Попадаются добротные куски мяса. Тепло наполняет меня изнутри, согревает. Хочу растянуть удовольствие, но не получается: котелок быстро стынет, и остатки со дна вычерпываю уже холодными. Покончив с кашей, приступаю к чаю. Наливаю его из фляги в алюминиевую кружку, которую Чип тоже принес с собой. Грызу сухари из белого нарезного батона – они вкусные, чуть сластят. Сначала разжевываю их, подолгу смакую, как бы высасывая из образовавшейся кашицы сок, и только потом запиваю остывшим чаем. Я почти умиротворен и, по-моему, счастлив. Даже мороз не кажется сейчас таким кусачим, наоборот, приятно холодит щеки.

Чип сидит рядом со мной на другом ящике. Он покурил и теперь хрустит сухарем, отхлебывая чай прямо из фляги. Оба молчим. Говорить не хочется, да особо и не о чем – мы едва друг друга знаем. От ребят я слышал, что Серега из Екатеринбурга, который еще совсем недавно был Свердловском. До армии нигде не работал и не учился – ждал призыва. Как сам говорит, «балдел». До формирования нашего полка служил в учебке в Каштаке Читинской области, затем в Гусиноозерске. Он – механик-водитель единственной БМП в нашем батальоне: это штабная машина, на ней командиром ездит начальник штаба капитан Уманский. Вот и все, что я знаю о своем напарнике. Чип обо мне знает примерно столько же. И вообще, если разобраться, то все мы, срочники, имеем схожую биографию. Родились восемнадцать-девятнадцать лет назад, окончили девять или одиннадцать классов и были призваны в армию. Таких, как я, кто успел окончить какое-нибудь училище, единицы.

Отставив опустевший котелок и флягу за спину, вглядываюсь в серую мглу: край заснеженного поля, за ним различимые в рассеивающемся тумане деревья лесопосадки, дальше невидимая сейчас асфальтированная дорога, а за ней другое поле, тоже скрытое туманом. Над нами низкое пасмурное небо. От морозного воздуха и слабого запаха костра возникает ощущение зимнего туристического похода, одного из тех, в которых я бывал еще в юности. Вот только сухой треск автоматных очередей, доносящийся откуда-то сбоку, глухие удары пушечных выстрелов и отзвуки далеких разрывов возвращают в реальность.

…Два дня назад, утром мы прибыли на станцию Терек. Эшелон состоял из двух обычных плацкартных вагонов, в которых ехал личный состав, и платформ – на них стояли техника и полевая кухня. Как разгружалась техника, я не видел, потому что командир взвода оставил меня в вагоне охранять снаряжение. Я просидел в остывающем плацкарте несколько часов, глядел сквозь заиндевевшее окно на крыши низеньких, утопающих в сугробах строений. И думал. Было немного тревожно, в основном потому, что остался в одиночестве. Но на мое счастье изредка кто-нибудь приходил погреться, забрать оставленные вещи или просто, слоняясь, заглядывал в вагон. Хорошо еще, что проводник не выключал тэн: и хотя бы горячая вода для чая у меня была в избытке.

Время тянулось. Ближе к полудню я вышел в тамбур подышать воздухом, открыл дверь вагона и огляделся. Состав стоял на высокой насыпи. Напротив – длинные приземистые здания, похожие на склады близ Екатеринбурга, где мы получали бронежилеты. Крыши их были покрыты снежными шапками, которые свешивались с краев, совсем как на картинках детских книжек. Невысокие деревья, скорее всего, яблони или груши, тоже были щедро укрыты снегом. И такой он был белый, что даже в пасмурную погоду глаза слезились.

Я стоял в проеме двери, широко расставив ноги и спрятав в карманы свои обветренные руки. Пахло угольным дымом и дизельными выхлопами. Вдыхая морозный воздух, прикидывал, как скоро за мной придут. И придут ли вообще? А то, может быть, забыли про меня?

Вскоре между стенами построек заметил женскую фигуру. Она шла к вагону по узкой, протоптанной в глубоком снегу тропинке, мелко переставляя ноги, опираясь на палку. Женщина была низенькая, сгорбленная, такая сухонькая, словно само время обглодало ее плоть. Из-под короткого полушубка виднелась длинная черная юбка, а под ней – большие, такие же черные валенки. Темно-серая шаль прикрывала плечи и голову, отчего та казалась неестественно большой. Подойдя к краю насыпи, старуха остановилась напротив вагона и подняла голову. Сморщенное, как сушеный чернослив, лицо уставилось на меня. Оно было таким же темным, будто прокопченным. Продолговатый с горбинкой нос, чуть искривленный в сторону, острый выпирающийся подбородок… Глаза ее были тусклые, бесцветные, а губы – тонкие и бескровные – плотно сжаты. Старуха Изергиль – почему-то всплыло в голове из одноименного рассказа Максима Горького. Она внимательно глядела на меня своими рыбьими глазами и некоторое время молчала. Я смотрел на нее сверху вниз и тоже ничего не говорил. Меня охватила неловкость. Захотелось захлопнуть дверь и скрыться в вагоне, но уйти сейчас уже было неудобно – нужно было сделать это раньше, пока старуха не приблизилась. Я посмотрел по сторонам в надежде, что кто-то из наших появится. Но никого не было. Старушка молча протянула мне небольшой узелок, и губы ее наконец-то зашевелились. Голос был тихим, и я невольно подался вперед, спустившись на подножку вагона, и даже наклонился, чтобы расслышать слова. И все равно не смог разобрать начало фразы.

– …Мои мама и бабушка ходили тоже, – слова были едва различимы. – Помню солдат, как вы, таких же молоденьких еще. Много, очень много. Все шли и шли по дороге. Фашистов бить. Голодные, все худые. Мама плакала, и бабушка, когда их провожали. Потому что вот так же и отец мой, и братья на фронт ушли. И папу убили немцы эти, а брата старшего ослепило. А мы, и другие женщины тоже, приходили к дороге, несли солдатикам картошечку, хлеб, кто что мог. Жалко их было. Сколько поубивало тогда… А вот теперь вас поездами целыми в Грозный этот везут, Дудаева бить с бандитами его.

От этих слов меня пробрало. Едва сдерживая порыв протянуть руку и взять узелок, я отступил на шаг назад. А она продолжала говорить, видимо, не замечая моего жеста неприятия.

– Ты возьми, сынок, не обижай меня. Я же от чистого сердца вам. Тут пирожки, яички да сальца кусочек. Я же, как мама моя и бабушка, пришла вас проводить. Даст Бог, живым вернешься. Кто она, эта женщина? Русская или чеченка? Почему сюда пришла? Что ей от меня нужно? Зачем мне эти пирожки? Вдруг и впрямь, как вчера на политинформации предупреждал замполит, продукты, которые принесла эта бабулька, отравлены или заражены гепатитом? Мысли в моей голове сменяли одна другую. Такие бестолковые и бесполезные, что стало противно за себя. Внутреннее противоречие раздирало на части: очень хотелось есть, и было чувство благодарности за такое проявление заботы, но все же я не мог взять принесенные гостинцы.

В то время, пока старуха стояла передо мной, держа в вытянутой руке свой узелок, и говорила, я глядел на смуглую, покрытую белыми пятнами витилиго кожу иссохшей руки, узловатые кривые пальцы, сжимавшие скромную ношу, редкую прядь седых волос, выбившихся из-под платка. Я видел, как наполнились влагой уголки ее глаз, как мелкая слеза застыла на краю века, не решаясь упасть.

Мне стало не по себе от всех этих слов, от вида этой старой больной женщины, которая собрала, быть может, последнее, что у нее было в доме съестного, и пришла по морозу, неся свое драгоценное сокровище, завернутое в старый платок, русскому солдату. А я не решаюсь принять эту посильную помощь, по- тому что… Наверное, потому, что я полный дурак, раз поверил в то, что этот сердобольный человек мог задумать нечто подлое – отравить меня. От жалости к ней и досады на себя к горлу подкатил комок, в груди что-то сжалось, а глаза намокли. Я чувствовал, как поднимается и опадает мой кадык…

Где-то ухало и стучало, рокотали моторы, кричали военные. К небу поднимался пар из сотен ртов живых людей, а я стоял в проеме двери пассажирского вагона самого обычного поезда, который привез нас на войну, сжимал рукой плотный брезентовый ремень автомата, перекинутого через плечо. И видел, как старушка медленно опустила голову, отворачивая от меня свое лицо, на впалой щеке которого осталась мокрая дорожка от скатившейся слезы. Все так же осторожно переступая, она побрела куда-то вдоль состава, продолжая что-то еле слышно бормотать. Быть может, она решила, что я, молодой и сильный, побрезговал принять гостинец от немощного человека. И эта единственная ее слеза была слезой обиды.

Не в силах больше выносить эту внезапно возникшую душевную боль, я вернулся в купе. На какое-то время задремал, а когда проснулся, то понял, что вагон пуст. Имущество было вынесено. Я сам и мои личные вещи – вот и все, что осталось здесь от нашего батальона. Да еще мусор валялся на полу в проходе и купе. Я прошел сквозь весь вагон, намереваясь спросить у проводника, но и его не оказалось на месте. О старухе больше не думал. Взамен возникло беспокойство: вдруг обо мне в этой суматохе вообще забыли?

Быстро надев бронежилет поверх бушлата, натянув шапку, я закинул через плечо свою медицинскую сумку, схватил в руки вещмешок и автомат и выбежал в тамбур. Рывком открыл дверь вагона и, спрыгнув, побежал по занесенной снегом насыпи к голове состава, никого не встречая. Беспокойство не покидало, несмотря на то, что многочисленные звуки указывали: по крайней мере часть моего батальона еще здесь.

Добежав до локомотива и обогнув его, увидел, как полк выстраивается в походную колонну. Танки и машины, словно в броуновском движении, сновали у путей: одни выезжали на дорогу и неспешно двигались по ней куда-то вперед, другие вставали рядами вдоль, ожидая своей очереди. Бегали люди, все в одинаковых, песочного цвета полушубках и ватных штанах. Мелькали голубые шапки и черные шлемофоны. Кого-то звали, окликали, ругали, просили, требовали. С жутким ревом одни танки взрывали снег и, выбрасывая клубы черного дыма, куда-то уносились, а другие прибывали. В морозном январском воздухе грохотало и лязгало, ревело и взбрыкивало, стучало и гудело, окатывало горячими выхлопными газами… И все это перемежалось окриками, смехом, свистом и крепким матом. Густой запах соляры застыл в воздухе.

Не без труда я разыскал ГАЗ-66 нашего медицинского взвода, который уже стоял в одной шеренге с КрАЗами и КамАЗами, готовый тронуться. Свободного места в машине не оказалось: в кабине расположился наш взводный – прапорщик Семенов. А в кунге на прикрепленных вдоль стен в два яруса носилках возлежали три санитара и кто-то четвертый из связистов. Санитары молча что-то жевали, а связист щелкал семечки, сплевывая на пол шелуху. Раздраженный, я решил выгнать его и уже полез было внутрь, но, стоя на подножке и разглядывая внутренности будки, представил, как буду ехать, вот так же валяясь на носилках. И не будет ничего видно, потому что маленькие овальные окошки, расположенные под самым потолком, совершенно не давали никакого обзора.

Ощущение грандиозных событий, участником которых я вот-вот стану, глубоко сидело внутри меня с того дня, как я по- кинул медсанбат, и в последние дни сильно окрепло. Это чувство вызывало желание видеть происходящее своими глазами, впитывать все, как губка. И я никак не мог позволить себе про- вести все время в пути, пялясь в потолок этой будки. Да и мало ли что может произойти по маршруту следования! Быстро пришло решение: я передумал выгонять связиста, захлопнул дверь и спрыгнул на снег. Сказал прапору, что найду место в одной из машин взвода обеспечения, и пошел прочь.

Немного побродив, встретил Цыгана – водителя одного из КамАЗов – мы знакомы с Гусиноозерска. Мы поздоровались, я спросил насчет свободного места в машине. Место имелось, и я обрадовался. Казалось, и он был рад этому. Мы с ним тезки, по национальности он вовсе не цыган, а молдаванин. А прозвище получил за черные, чуть вьющиеся волосы и смуглый цвет кожи. Я забрался в кабину и постарался поудобнее устроиться, что в бронежилете не очень-то и получилось.

Колонна, словно бы нехотя, потянулась по асфальтированной дороге. Вот и наша машина вползла с поля на обочину и заняла свое место в строю. Поначалу двигались неспешно, но постепенно набрали ход. Цыган, уверенно обхватив баранку, был сосредоточен на дороге, говорил мало. Я тоже не лез с разговорами, смотрел в окно. Видел голые в это время года деревья, обмельчавшие арыки. Черные поля чередовались с заснеженными. Навстречу изредка попадались гражданские автомобили, пузатые автобусы, трактор, даже огромная арба с сеном, которую тащили четверо взрослых мужчин разного возраста, по виду очень уставшие.

Повалил густой снег. Тяжелыми хлопьями он падал почти вертикально, и видимость сильно снизилась. Въехали на окраину селения. Саманные домишки, с крыш которых свисали снежные сугробы; придавленные к земле тяжелым мокрым снегом садовые деревья. Прохожие – с пристальными, часто недобрыми взглядами. Женщины, все как одна, закутаны в темные шерстяные платки. Молодые мужчины в норковых и ондатровых шапках, старики – в каракулевых. Сбавив ход на повороте, получили снежком в лобовое стекло. Мальчишка лет десяти, кинувший его, погрозил кулаком и спрятался за угол дома.

На перекресток, откуда-то слева, выехала колонна из пяти танков, точно таких же, как наши Т-72Б. Броня местами обожжена, покорежена, крылья помяты. У многих кое-где отсутствуют коробки активной защиты. У замыкающего половина орудийного ствола была обломана наискось. Мы таращились на него и недоумевали, что так может быть.

– Думаешь, разорвало от собственного выстрела? – спросил Цыган.

– Не знаю, – пожал я плечами. – Возможно. Выглядит так, как будто его отломили.

– Ага.

На выезде из села, на обочине, попались раздавленные «Жигули», а чуть дальше – сгоревший «уазик». Стоявшие поблизости деревья несли следы свежих повреждений: ветви были обломаны, стволы посечены осколками. Вид этих белых надломов, будто оголенных костей, произвел на меня самое большое впечатление из всего, что пришлось увидеть за этот день.

Нескончаемой нитью куда-то вверх, по склонам, в бескрайний туман уводила дорога, и наша колонна, подобно бусинам на нитке, двигалась по ней. В кабине постепенно нагрелось, стало тепло и уютно, пахло смесью солярки и машинного масла. Голова отяжелела, веки налились усталостью, и я сам не заметил, как задремал. Проснулся, когда остановились. Водитель, навалившись на руль, обнимал его руками и задумчиво глядел сквозь стекло. Там были все те же исчезающие в тумане нескончаемые поля. После снегопада все стали белыми.

Оказалось, наша колонна съехала с дороги под прикрытие лесопосадки, и сейчас танки и грузовики скучились вдоль нее. Двигатель заглушили. Стояли около часа. За это время мы успели съесть банку холодной перловой каши, погрызли сухари, допили холодный чай из термоса. Говорили о чем-то несущественном, но не о том, о чем думали на самом деле – не о себе. Потом снова долго ехали, до темноты. И опять шел густой снег. Проезжали через реку Терек, где на блокпостах, по обе стороны от моста, морская пехота в белых маскхалатах выглядывала из-за мешков, набитых песком, а офицер с двумя бойцами стояли у поднятого шлагбаума. Местность возле реки была освещена не то фонарями, не то прожекторами. Вдалеке мы впервые увидели огненные росчерки, рассекающие черноту ночи. Живо представился ночной бой, но то был лишь беспокоящий огонь.