- -

- 100%

- +

Глава 1

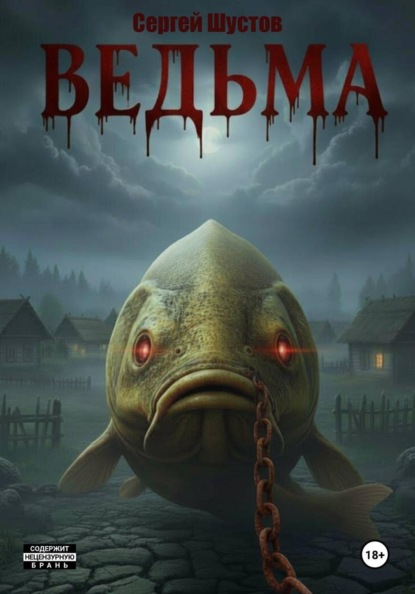

Огромная жёлтая рыбина ударила хвостом и пошла на глубину. Два красных, огненных глаза горели как угли в темноте. Рыбина была похожа на деревянное бревно, а вовсе не на рыбу, и только редкие движения говорили о том, что это нечто живое, яростное и сильное, приводящее в ужас и трепет.

Рыбина повернула направо, изгибая своё мощное тело. Такие же жёлтые, как и сама рыбина, плавники и хвост походили на паруса, но были неподвижны, словно и не влияли на них никакие физические законы, будто были они неживые, застывшие как в смоле. Эти плавники были остры как ножи, отливая блеском по краям, и резали пространство тихо и беспощадно.

Тело, если это можно так назвать, было чистое и гладкое, совсем без чешуи, и как будто даже приятное на ощупь. Рыбина вдруг остановилась и медленно развернулась всем своим грозным объёмом, и только глаза, эти дикие, животные глаза, опять загорелись в темноте.

Что-то знакомое было в этих глазах, что-то близкое и родное. Ещё мгновение, и эти глаза стали совсем рядом, так что можно было рассмотреть их. Нет, это были не глаза, не было у них ни белка, ни даже зрачков, ничего не было. Словно две дыры, заполненные кровью, как яростью, которая застыла и не может выплеснуться наружу.

Они продолжали смотреть так пристально, как может смотреть только родной человек, и чувство близости с этой огромной тушей было так ярко выражено, как будто часть памяти вдруг всплыла и осталась навсегда в голове. Словно бы увидел знакомого человека, и этот человек был очень близок, так что внутри стало тепло и хорошо от встречи с ним.

Рыба плыла без воды, рассекая воздух своими огромными плавниками, плавно покачиваясь, без спешки, степенно и важно, будто и не попала на крючок. Вдруг Оля вздрогнула и напрягла руки, но огромная сила потянула её вперёд. Сила показалась такой грубой и дикой, что сопротивляться ей было бы безумием. Всё тело стало внезапно каким-то чужим, ватным и не хотело слушаться, будто сотни цепей сковали её по рукам и ногам, не давая и шанса на сопротивление.

Оля попыталась кричать, но вместо крика услышала музыку – музыку старого патефона, что стоял у бабушки в деревне. Музыка звучала так отчётливо и громко, что стало не по себе. Попыталась крикнуть опять, но только музыка, которая стала вдруг другой, окружала и погружала в себя.

Рука почувствовала силу, и Оля потянула её к себе, но вместо лески в руках была цепь – ржавая, старая цепь огромного размера, таких она и не видела никогда в жизни. Цепь бесшумно натянулась, и рыбина на другом конце остановилась и замерла. Несколько секунд, а может, минут, а может, и часов длилось это странное состояние спокойствия.

Рыба развернула свою огромную голову, и опять отчётливо стали видны два кровавых пятна глаз, которые пронзили её остро и больно, как страх. Такое же чувство, как когда-то давно в деревне, когда Олю чуть не сбил огромный бык. Она замерла на месте и прижалась к забору, а бык просто пробежал мимо, но чувство, это сильное чувство, осталось как клеймо навсегда в памяти.

Точно так же страшно стало и сейчас. Рыбина открыла рот и позвала её: «Оля, Оля» – таким знакомым шёпотом, который тут же успокоил её, и страх исчез, как и не было его вовсе. Голос становился всё ближе и ближе и уже звучал не рядом, а прямо в голове.

– Оля, Оля, вставай, мы ж опоздаем. Опять вчера сидела допоздна в своём телефоне.

Голос и сотрясение тела выдернули Олю из состояния странного сна. Она дёрнулась и, вскрикнув, открыла глаза. Мама уже вышла из комнаты, и Оля медленно начала впитывать реальность.

– Сон, это был сон, – едва слышно прошептала она. – Какой странный, и эта музыка, не могу ничего вспомнить, даже мотив, а казалось так отчётливо и знакомо.

Привстала и села на край кровати. Ещё прохладные лучи солнца медленно заползли на подушку и уже вот-вот перекатились на одеяло. Было утро, сразу понятно, что хорошая погода, лето было во всём своём величии и красоте.

Несколько минут она просто сидела на кровати и приходила в себя. «Какой странный сон, всё как будто было в реальности, все ощущения казались такими правдоподобными, а сейчас не могу вспомнить никаких деталей. Да, была рыбина, глаза и музыка – всё было, но растворилось вместе со сном», – думала она.

Оля обвела глазами комнату белоснежно-белого цвета, постепенно возвращаясь к реальности. В комнате белым было всё: и пол, и стены, и даже мебель. За такой внешний вид постоянно приходилось оправдываться перед мамой и её подругами, которым было не понять, что это минимализм – такой стиль в убранстве интерьера, при котором нет ничего лишнего и взгляд свободно блуждает по пространству.

Белым в комнате было и постельное бельё, и шторы. Мамины подруги почему-то называли это больницей. «Почему? Где такие больницы? – думала она. – Я была там не один раз, но никогда не видела ничего подобного. Ну да, белые стены, но на полу какой-то дикий линолеум, и стены не до потолка белые, а только до середины, а выше – какие-то обои. Отвратительно!» – Оля поморщилась от неприязни, которая, как картина, появилась в памяти во всех деталях.

Да ещё и эти ценители интерьера, мамины подруги, обязательно интересовались личной жизнью. «Оля, тебе надо замуж, и детей бы пора», – твердили они. «Ага, да, конечно, вот вашего мнения я спросить забыла», – мысленно много раз повторяла она, но воспитание не позволяло высказать всё это вслух. А сказать было что.

«Вот вы, тётя Таня, – слово «тётя» было таким же раздражающим, как и воспоминание о больничных интерьерах, и Оля не допускала такого обращения никогда, – что это за деревня какая-то, где все друг другу какие-то родственники?» Но в общении с мамиными подругами специально использовала такую форму, хотя никакого родства между мамой и тётей Таней не было и в помине – у мамы не было и нет сестёр.

Поначалу думала, что такой стёб заденет этих, с позволения сказать, дам, но нет – они и ухом не повели, как будто так и надо. Одно слово – деревня.

«Вот вы, тётя Таня, на свою жизнь посмотрите. У вас три мужа было, и все сбежали», – так говорила Оли мама. «И правда, с таким характером я бы вообще повесилась», – думала Оля. «Сын то ли алкаш, то ли пытается им стать», – мама не до конца рассказывала, и уточнять совсем не хотелось.

Тётя Таня, отчества, конечно, никакого не было, была на вид стройная и подтянутая женщина, никакого понятия не имевшая о диетах, спортзалах и фитнес-клубах, но выглядела очень хорошо. Олю это удивляло: как такое возможно? Тут тебе и диета, и фитнес – и всё равно не удаётся всегда быть в хорошей форме, а тётя Таня была. Чудо, блин, да и только. Генетика, наверное, или был какой-то секрет.

Оля предполагала, что тётя Таня специально говорит, что ничего не соблюдает, чтобы, как бы это сказать, набить себе цену. В свои пятьдесят с чем-то она не теряла надежду обрести женское счастье.

Тётя Таня была жутко занудна и всегда погружала слушателей в свои вязкие и долгие беседы. Спустя пять минут нить рассказов полностью терялась, и восстановить её было уже невозможно. Тётя Таня гнула свою линию и не терпела возражений. Оля как-то по глупости ввязалась в спор и чуть не утонула в этом вязком болоте бреда.

Тётя Таня рассказывала, как нужно воспитывать детей, намекая Оле в очередной раз на то, что нужно выходить замуж. И ладно бы она просто намекала, но нет – она говорила именно про своего сына, и это было невыносимо. Она хвалила всё, что он делает, рассказывала о всех его мытарствах, что бедному мальчику не дают нормально работать и при любом удобном случае пытаются унизить. «Ну проспал человек, с кем не бывает? Не гнобить же за это?»

И, конечно, его подсиживают, это точно. Ведь самое главное в жизни – это получить должность то ли кладовщика, то ли специалиста по выдаче готовых заказов в какой-то подвальной типографии. Вот уж прям мечта, а не работа!

И тётя Таня с упорством шахтёра долбила Оле одну истину: что мужик – он главный, и не важно, чем он занят, главное – он есть. «Ах, какая вы пара!» – совсем без шуток говорила она. – «Я хочу, чтобы у вас была двойня». «Что? Двойня? А может, тройня сразу? Может, вообще только этим и заниматься?» И вот так, слово за слово, доказывая, что женщина свободна и никому ничего не должна, сама и не заметила, как уже тонула в болоте этой чёртовой логики.

С тётей Таней не спорил никто. Мама, конечно, слышавшая этот разговор, изредка говорила: «Да ладно, Таня, она ещё молодая. Да и у молодёжи современной вообще не пойми что в голове – из телефонов не вылезают». «Вот это точно, не вылезают», – и тут же к разговору подключалась тётя Маша, или, как её называла мама, Мария.

Эта тётя Мария была ничем не лучше. «Тётя», – опять скривила гримасу при произношении этого слова. Тётя Мария – прям как святая, только изрядно пьющая дама, которая была так неуклюжа в своих действиях, что вызывала у Оли скорее сострадание и немного смеха. И она не всегда могла отличить, какое чувство больше подходит этой забавной тёте.

Тётя Мария была женщиной полной, а вернее сказать – корпулентной, с добрым бескорыстным лицом, не обладающим никаким обаянием и притягательной силой. Тётя Мария была замужем только раз и жила с мужем уже больше тридцати лет. У них было две дочери, такие же полные, как и мать, и работавшие то ли на базе, то ли в магазине продуктов. Достоверная информация Олю также мало волновала.

И когда две тёти и мама начинали учить Олю жить, это было невыносимо. Под любым предлогом Оля исчезала из дома, когда узнавала информацию о предстоящем визите. Что, конечно, злило маму, которая считала, что это семейные посиделки, на которых нужно непременно быть. «С какой такой радости? Зачем мне ваши посиделки?» – думала Оля, но никогда не произносила эти мысли вслух.

И перед каждой такой встречей мама ещё и готовила всё сама, конечно, напрягая Олю покупками и помощью, отчего та злилась и ругалась с матерью.

Вот и теперь предстояла встреча подруг. Оля думала, что бы такое придумать. Просто по делам уйти не получалось, на работу – только если. Но мама начала за неделю предупреждать о предстоящей встрече и просила что-то придумать с работой.

Но тут случилось то, чего Оля никак не ждала: позвонили из деревни и сказали, что бабушка заболела и не встаёт с кровати, нужно приехать. «Как удачно», – подумала она и тут же себя застыдила: «Это же бабушка, нельзя так говорить, а вдруг что-то серьёзное, возраст всё-таки уже большой».

Встала с кровати и накинула халат. Привычка спать без одежды очень не нравилась маме, но порицать было бесполезно. Стоя в белоснежном халате перед окном, она вдруг вспомнила про сон, но его подробности уже растворились, и остались в памяти только красные глаза рыбины.

Оля повернулась к кровати и чуть не вскрикнула от изумления: на стене прямо над кроватью висело полотно, написанное маслом ещё во время учёбы в институте. Белый прямоугольный подрамник длиной чуть более метра с натянутым холстом, на котором густым маслом были изображены два красных круга рядом друг с другом. От такого острого впечатления перехватило дыхание. «Вот они, эти глаза! Надо же, как интересно работает наш мозг, превращая картину в целый сюжет какого-то хоррора, от которого мурашки по телу».

Провела рукой по руке, чувствуя сильное возбуждение. Мурашки, как сигналы внутреннего страха, раскатились по рукам и, кажется, даже по всему телу.

За эту неделю это уже был третий такой странный сон, в котором Оля чувствовала себя очень хорошо, несмотря на всю абсурдность происходящего. И эта рыбина не показалась ей чем-то странным и необычным – напротив, всё казалось естественным и логичным. Цепь в руках, на которую попалась рыбина, тоже не выглядела чем-то необычным – это было так знакомо и близко, как объятия брата или сестры.

«Наверное, мама права, – подумала Оля, – и не нужно перед сном смотреть ужасы. Может, выкинуть картину? Тогда и сны такие не будут сниться». Но тут же отвергла эту мысль: «Нет, это бред. Картина ни при чём. Всё дело в работе и переутомлении».

Снова подошла к окну. День действительно был чудесный – ясный и солнечный. Только голова немного побаливала, точнее, была тяжёлой и какой-то не своей. «Господи, что я говорю? Ну болит и болит, пройдёт», – подумала она.

– Оля, давай быстрее! – крикнула мама с кухни. – У нас совсем мало времени!

Да, снова вспомнила о звонке тёти Кати из деревни. Бабушке плохо – тётя Катя толком ничего не объяснила, только сказала, что она заболела и нужно приехать.

Мама спешила. Нужно было проехать 50 километров на электричке, а потом ещё два километра идти пешком – путь неблизкий. Оля попыталась вспомнить дорогу, но память подводила: она помнила только саму станцию, а дальше – пустота.

В деревне она не была уже лет пятнадцать. С тех пор как поступила в МАРХИ, ни разу не приезжала, хотя часто звонила бабушке. Бабушка звала её, но учёба, стажировка в архитектурной студии – всё время не получалось выбраться. «Работы много, бабушка, как разгребу, так и приеду», – говорила она, и так тянулось пятнадцать лет.

Внезапно Оле стало стыдно. А вдруг бабушка не дождётся их приезда? «Так и не успею ей ничего сказать», – подумала она. И каждый раз, когда думала о деревне, накатывало тяжёлое чувство лени, настолько сильное, что даже думать о поездке не хотелось.

Нет, дело было не в бабушке – её Оля любила и с детства испытывала к ней тёплые чувства. Но деревня… Деревня вызывала у архитектора отторжение: грязь, неприятные запахи, старые полуразрушенные дома. К такому она не привыкла. Её острое чувство прекрасного и идеализация мира отталкивали от мыслей о деревне.

А ведь детство почти полностью прошло там, у бабушки, и тогда грязь и навоз не вызывали отвращения. Наоборот, возвращаясь в Москву, сразу мечтала вернуться обратно. Как же хорошо было в деревне! Беззаботное детство: гуляй до ночи, взрослые заняты своими делами, а тебя зовут только поесть да угостить молоком с хлебом.

Друзья… Только в деревне у Оли были настоящие друзья. В городе она ни с кем близко не общалась, в школе тоже. А в деревне всё было иначе. Оля никогда не могла уснуть перед поездкой, и эти пятьдесят километров пролетали незаметно – мысли уже были там, у бабушки. А потом как отрезало – даже силой не затянешь.

– Оля! – уже громко крикнула мама. – Да что с тобой? Стоишь, смотришь в одну точку. Мы же опоздаем!

Она вдруг вынырнула из воспоминаний и сама не поняла, как оказалась на кухне с чашкой кофе и в одном нижнем белье.

– Когда я успела его надеть? – спросила она вслух. – А где мой халат?

– Какой халат? – удивилась мама. – Давай быстрее!

«Давно я так сильно не уходила в себя, все эти воспоминания, как снег, свалились на голову, и я едва смогла выбраться самостоятельно. Странно, никаких воспоминаний до этого не было, да ещё и таких ярких, а тут просто завалило».

– Давай быстрее! – мама уже была одета и возилась с сумками.

– Сейчас, мама, уже иду! – быстрым шагом направилась в ванную.

– Если мы опоздаем на поезд, не обижайся, – сердито сказала мама.

– Да ладно, вот уже подъезжаем, – ответила Оля.

– Давай бери сумку и убери телефон! Сколько же можно постоянно в нём сидеть! – мама схватила большую сумку и рюкзак, сунула Оле сумку поменьше и побежала к вокзалу. Электропоезд уже стоял, до отправления оставалось десять минут.

– У нас целых десять минут, мы успеваем.

Мама никогда не приходила впритык, всегда приходила заранее и сидела на вокзале, говоря, что так спокойнее, а вдруг опоздаем. Эта привычка совсем не нравилась Оле. «Вот смысл было на меня ругаться, когда всё успели, ещё и время осталось?»

Электричка была почти пустой. Старый вагон, видавший всех вандалов этого мира, каждый из которых добавлял что-то своё в этот убогий интерьер. Сиденья были разрезаны, торчал поролон, стены вагона зачем-то покрасили вместе с перилами в жёлто-коричневый цвет, который вызывал отвращение и говорил о полном отсутствии всякого вкуса.

«Да откуда тут взяться вкусу? Кто обслуживает эти вагоны, вряд ли даже слышали о сочетании цветов, об интерьере или дизайне». Оля даже немного презирала этих людей, обычных рабочих, которых совершенно не заботил внешний вид – ни свой, ни тем более этого видавшего виды вагона.

«Вот, например, краска. Почему не позвонить специалистам и не спросить, в какой цвет нам покрасить вагон? Специалист попросит фото вагона, возьмёт веер с цветами, приедет и подберёт цвет. Краску всё равно покупать, почему бы не взять подходящий сразу? Или вот сидения, почему они тёмно-синие? Кто выбирает? А ведь действительно есть человек, который говорит: „Вот цвет сидений такой, а стены такие, идите покупайте“. Посмотреть бы на этого человека. А что далеко ходить? Если спросить этих людей: „Вам нравится внешний вид этого вагона?“, наверное, даже не поймут вопроса. „Нормально, нравится“.

Как же тяжело это всё! – она опять поймала себя на мысли о собственном снобизме. – С одной стороны, хочется, чтобы тебя окружали красивые вещи и предметы. А с другой – почему эти предметы обязательно должны нравиться мне? Разве я решаю, что красиво, а что нет? И кто вообще придумал сочетание одних цветов с другими? Такой же сноб и придумал, только это авторитетный сноб, который смог продвинуть свои взгляды на этот несовершенный мир. Мир, в котором всегда всё не так, не по-моему. Так, значит, я могу взвалить на себя эту тяжёлую ношу и сказать людям: "Люди, вы живёте неправильно, правильно иначе, и сейчас я расскажу вам, как".

От таких мыслей она периодически сходила с ума, загоняя себя в полный тупик. Если сноб во всём заблуждается и вся эта художественная гармония есть отражение каких-то внутренних демонов, то получается, что это такой лютый эгоизм во всей своей красе. А если сноб прав, то все остальные вокруг просто идиоты, не понимающие мыслей гения.

Поезд медленно тронулся. Мама суетливо перебирала сумки и рюкзак, повторяя как мантру: «Так, это я взяла, а это? Что это?» Мама не говорила конкретно что, но список в её голове содержал всё необходимое, и она следовала ему, вызывая улыбку на лице Оли.

Придвинулась к окну. На соседних местах никого не было, и вряд ли уже будет – там всего две или три остановки. Она сняла кроссовки и вытянула ноги на противоположное сидение. Поезд набрал скорость, и она опять провалилась в воспоминания.

Летняя деревня – это мечта, самая желанная когда-то, теперь была просто хорошим воспоминанием. Друзья, много друзей – в деревню на лето приезжали все. И не только из Москвы – из других городов ближнего и дальнего Подмосковья в деревню, как мухи на бабушкино варенье, слетались дети разных возрастов, но в основном, конечно, ровесники – десяти или одиннадцати лет.

И когда лето выдавалось тёплым и без дождей, это было настоящее счастье. Дети гуляли утром, днём и вечером. Особенно волшебными были вечера, когда собирались человек по двадцать-тридцать, разжигали костёр и рассказывали страшные истории о ведьмах, которые, конечно же, жили в этой деревне. Каждый рассказчик утверждал, что лично видел всякие чудеса и ужасы, творимые этими ведьмами.

Мишка, белобрысый мальчик из соседнего дома, был одним из самых близких друзей Оли. Когда она приезжала в деревню, они общались больше всех. По-соседски они навещали друг друга каждый день. Двери в домах были всегда открыты, никто даже не думал их запирать, даже на ночь – всё-таки деревня, все свои. Мама привозила Олю сразу после школы, в начале каникул, и оставляла до конца августа, лишь периодически приезжая в гости.

Интересно, каким же сейчас стал Мишка? Когда им было по двенадцать лет, он украл у родителей журнал с обнажёнными девушками – выпуск «Плейбоя». Где он его только достал? Это было в начале двухтысячных, когда «Плейбой» уже вышел из моды и устарел, но выбирать было не из чего. Они вместе рассматривали журнал, и Мишка был в полном восторге от женщин явно за тридцать с пышными формами. Оля же эти картинки воспринимала с удивлением и даже боялась, что когда-нибудь станет такой же.

Тогда же, у костра, они впервые поцеловались. Двенадцатилетним детям разрешалось сидеть до двенадцати часов ночи. Поскольку темнело в девять, три часа в темноте, когда огонь освещал только пространство вокруг себя, а дальше ничего не было видно, приводили Олю в восторг. В Москве она ждала лета и деревни, а в деревне – вечера. Смотреть на горящий костёр было просто прекрасно. Иногда кто-то из родителей приносил жареное мясо по случаю дня рождения или праздника, и тогда было совсем хорошо.

Хотя сотовые телефоны уже появились, но не было ни приложений, ни нормального интернета, поэтому никто даже не думал брать их с собой, чтобы «залипать» в экран. Все смотрели на огонь, как яркие языки пламени облизывали новые поленья, которые дети то и дело подбрасывали ветки в костёр. Языки пламя шипели, как клубок змей, быстро обвивая «жертву» и превращая её в подобный себе яркий огонь.

День начинался с булки хлеба и стакана молока. Бабушка считала, что это лучшее, что только может быть, и что это нужно есть обязательно, чтобы быть здоровым. Хотя бабушка не держала животных, молоко появлялось на столе каждый день. Вспомнила, как когда-то у бабушки появилась корова, но она быстро умерла, и больше животных у неё не было.

Странно это, почти у всех были животные, а у Мишки даже две коровы. Оля любила животных и часто вместе с Мишкой заходила в сарай посмотреть на огромные покатые бока тёлки. Зорьку, как незатейливо звали корову, все считали белой, но Оля всегда видела её жёлтой. Однажды она даже сказала об этом Мишкиной бабушке, чем сильно её перепугала. Та ахнула, бросила тесто на стол и побежала в сарай. Вернувшись, она воскликнула: «Ну ты что такое говоришь? Белая она, как снег белая, Зорька-то моя!»

Ещё много раз убеждалась в том, что корова была жёлтой, особенно во время дойки – белое, как зимний снег, молоко делало Зорьку жёлтой при сравнении их рядом. Но сказать об этом Мишкиной бабушке она больше не решалась: «Ну белая и белая, мне какая разница?»

Однажды Оля случайно услышала разговор соседок. Они обсуждали бабушку.

– Вот у Ивановны опять тёлка околела, – говорила баба Нина.

– Конечно, околела, как не околеть-то, – отвечал незнакомый голос. – Она ж опять за старое взялась. Ох и накажет её бог, и как он терпит-то такое? Неужто не видит? Всё он видит и накажет, вот попомни моё слово, накажет.

– А слыхала, у Астахиных их матка чахнет?

– Ах, да как же это? – с удивлением ответила баба Нина.

– Это что ж, из-за неё, что ли?

– А то сама не знаешь, из-за кого? Больше-то некому, – ответила другая баба. – У ней как муж-то сгинул, так и пошло всё наперекосяк.

– Да знаю я, помню как вчера, будто было это. Вот с того момента и пошло, – продолжал голос незнакомой. – До этого-то тихо было, и скот не падал, а потом началось. Помнишь, как у Семёновны весь выводок помер, все до одной, а потом ещё у Злобиных?

– Да помню, помню, – говорила баба Нина. – Все тогда говорили, а ей-то хоть бы что. И ходили, и просили: «Брось ты это, Ивановна, брось, житья ж нету». А она чего говорила? «Не я это, смотреть лучше надо за двором своим, а в мой не лезь». Вот и весь сказ. Но потом тихо было, долго было.

– Ну как же тихо-то? – возразила незнакомая. – Как тихо-то? Забыла что ли? Как Олька-то её заболела, так и началось опять.

– Да ну чего ты говоришь? – уже почти криком ответила баба Нина. – Это ж потом было.

– Когда потом-то? Ничего не потом, как заболела, так и началось, осенью было.

– Да какой осенью, лето было. Мой ещё тогда напился и в кустах валялся, всей деревней искали, думали, утоп, а он, сволочь такая, у Таньки, стервы, самогонку выпросил и нажрался. Видеть его не могу, свинью такую. И летом это было, он ж на рыбалку пошёл и нажрался.

– Это когда у Харитоновых дрова покрали? – спросила незнакомая.

– Так это осенью было, я как сейчас помню, осенью.

– Да какой осенью?

Спор уже перерос в крик, и Оля ушла, устав слушать эти бабкины воспоминания. Когда рассказала об услышанном бабушке, та хмуро сказала:

– Не верь в эти сказки, бабы дуры, болтают много уж.

Но эта история запомнилась Оле. Она вспомнила, как и правда летом, когда она была у бабушки, сильно заболела. Мама тогда была в командировке и не приехала, потому что ничего не знала.

Вспомнила, как её тошнило несколько дней какой-то жёлтой слизью и как стоял запах рыбы. «Да, рыбы, тогда подумала, что отравилась, но чем? И рыбу не ела тогда, но запах стоял в носу настолько чётко, что нельзя было спутать с чем-то ещё. Рыба она и пахнет рыбой, ничего больше не пахнет так».

Бабушка тогда куда-то ходила, принесла траву, сделала отвар и давала Оле пить. Отвар был ужасен на вкус и напоминал навоз по запаху.