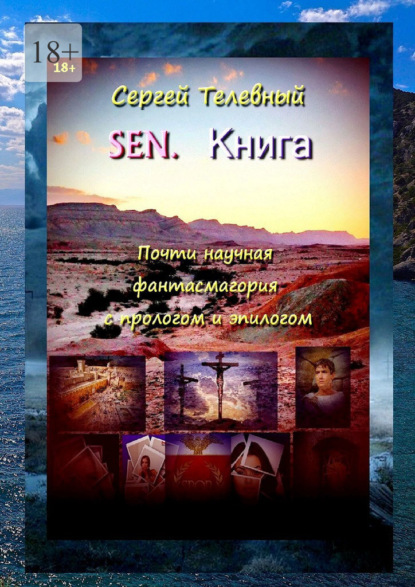

SEN. Книга. Почти научная фантасмагория с прологом и эпилогом

- -

- 100%

- +

Суд синедриона осуждает Иисуса на смерть, и требуется лишь утвердить приговор у римского наместника. Именно этот момент нужно было использовать, чтобы избежать побития камнями – казни по иудейским законам. Пилату, стремившемуся не допустить беспорядков во вверенной ему провинции, показалось странным поведение самозванца и сопровождавшей его толпы, почему-то враждебно к нему настроенной. Возможно, прокуратор пытался как-то уладить конфликт, но, к его удивлению, иудеи настаивали на смертном приговоре.

Тут-то и раздалось гремящее в веках: «Распни его!». Прокуратору оставалось только подчиниться воле этих диких и фанатичных, как он считал, иудеев…

Дальнейшее – издевательства над Иисусом, его бичевание и распятие – не было бутафорией. Ему предстояло претерпеть все эти муки, а общий исход дела оставался неясным: в любой момент по какой-нибудь случайности план мог провалиться, и он бы просто погиб на кресте. Чтобы он остался в живых, необходимо было очень чётко выполнить заключительную стадию; естественно, это целиком и полностью лежало на его сообщниках.

Когда пришло время снимать распятых для захоронения, Иосиф из Аримафеи «…осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова». Прокуратор удивился, что самозванец, оказывается, уже мёртв, призвал сотника для подтверждения и, получив его, разрешил снять тело. Богатому фарисею не составило труда подкупить нужных людей – ведь для римских солдат казнь какого-то галилейского смутьяна была событием совершенно заурядным. В итоге достигли главного: Иисуса сняли с креста без перебития ног, что и спасло ему жизнь. Можно предположить, что Иисус умел впадать в состояние мнимой смерти, чему мог научиться у египтян или шумеров. Вероятно, будучи целителем других людей, Галилеянин владел секретами гипноза, умел управлять собственной психикой…

Некоторое время воскресший появлялся среди людей. Что стало с Иисусом после? Об этом нет чётких свидетельств, его следы как бы теряются. Можно полагать, что он вскоре умер (например, от заражения крови). Во всяком случае, идея его вознесения на небо включена в Новый Завет гораздо позже – в IV веке…

В основание новой церкви легли представления об искупительной жертве и о воскрешении Богом своего посланца. На этом строил свою апостольскую деятельность Павел и другие проповедники. По мере вовлечения в этот процесс других народов, акценты стали смещаться: говорилось не столько о совпадении с библейскими пророчествами (что было важным для иудеев), сколько о возможности личного бессмертия для каждого, о скором втором пришествии Христа.

Теперь требовался только внешний толчок для начала официального оформления новой религии. Им стало крупнейшее антиримское восстание – четырёхлетняя иудейская война, закончившаяся тяжёлым поражением и разрушением иерусалимского Храма. Тогда и произошло резкое усиление мессианских чаяний, нашедшее свое выражение в вере в Иисуса Христа. Началось её письменное закрепление…

По-видимому, в основе евангелий лежат действительно имевшие место события, поэтому кажутся правдоподобными слова Иосифа Флавия (I век) по некоему арабскому источнику: «В это время был мудрый человек, которого звали Иисус. Весь его образ жизни был безупречен, и он был известен своей добродетельностью, и многие люди среди евреев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и на смерть. Но те, кто стали его учениками, не отказались от его учения. Они рассказывали, что он явился им через три дня после распятия и что он был тогда живым; таким образом, он был, может быть, мессия, о чудесных деяниях которого возвестили пророки»…

Открывшаяся Иисусу истина, его этический идеал – «…потому что Бог есть любовь» – продолжает озарять духовную жизнь человечества. Как писал А.И.Герцен, «…евангелие торжественно огласило права человека, и люди впервые услышали, что они такое»…

Глава четвёртая. Рэйчел

Если б знал, что так получится,

Я б не дал тебе уйти.

Где же ты, моя попутчица?

Разошлись у нас пути.

Геннадий Старков. Попутчица

Во время учёбы в универе я иногда бывал у отца в институте. Там я познакомился с Раечкой – младшим научным сотрудником его отдела. Вообще-то, она была не Рая, а Рахиль (Рахиль Исааковна Штеренберг – какая-то дальняя родственница художника Давида Штеренберга), она была старше меня на два года, и у неё была совершенно овечья мордочка (на иврите Рахель – овечка) и печальные глаза; невысокая, очень стройная (надо честно признать), ко всему прочему она носила узкие модные очки. Все называли её Раечкой, я – тоже, и однажды пригласил в кафешку (просто из вежливости). Мы посидели, выпили по бокалу полусухого рислинга, мило поболтали о какой-то чепухе, я проводил её до метро, на прощание чмокнул в щёчку и всё… По-моему, она с ходу втюрилась в меня; когда через неделю я появился в Институте истории, она, едва увидев меня, зарделась и потом исподтишка бросала в мою сторону такие горящие взгляды, что, казалось весь отдел мог догадаться о волнующих её чувствах. Когда я собрался уходить, она напросилась сопроводить меня до метро, ей тоже надо было ехать. Я милостиво разрешил, она, ухватив меня под локоть, всю дорогу щебетала что-то совершенно ерундовое; сообщила, что я (если хочу) могу называть её Рэйчел – в её понятии это звучит менее банально, чем Раечка. Мы добрались до метро, и я (опять же из вежливости) спросил, куда она едет. Выяснилось, что нам по пути, делать мне было нечего, и мы доехали до «Парка культуры». Она жила с мамой (отца не было, он ушёл из семьи, когда Раечка была ещё маленькой) в Кропоткинском переулке, в старом одноподъездном доме на третьем этаже.

– Сергей, – сказала она медовым голоском, – если у Вас есть время, может, зайдёте, – она указала на входную дверь. Я проявил мягкотелость, согласившись. Мамы дома не было, она ушла к подруге. После «чашечки кофе» я попытался откланяться, но не тут-то было; выяснилось, что Раечке просто позарез необходимо показать мне одну очень интересную книгу, которую она недавно купила. После недолгого поиска на книжной полке это оказалась монография Каневой «Шумерский язык». Пролистав книгу, она нашла нужное место и процитировала:

– «Сортовое множественное число выражается посредством словоформы hi-a (há), представляющей собой глагол hi или he – „смешивать“ с суффиксом -a… В таком контексте означает „смешанный, разный, разного сорта“: udu-hi-a sipad-bi i-íb-ku-ku"овец разных пород (и) их пастуха он (велит) ввести»…

Она как-то вымученно улыбнулась и выдавила из себя:

– Это замечательно, правда?

Потом вдруг без паузы выпалила:

– Моё имя – настоящее – значит «овечка», хотите… хочешь быть моим пастухом?

Я опешил, это было настолько неожиданно, что я даже не смог рассмеяться… Пока я в состоянии, близком к ступору, осмысливал услышанное, она, быстро освободившись от туфель и очков, вплотную приблизилась ко мне (её тёплая мягкая грудь упёрлась в меня где-то в области живота), и, привстав на цыпочки, обвила руками мою шею и прильнула губами к моим… Чёрт! Что происходит? Deine Mutter! Teufel nimm es! (Твою мать! Дьявол побери!) Пока я пытался осознать происходящее, Раечка, отстранившись от меня, быстро стянула через голову платье и, оставшись в телесного цвета лифчике и трусиках, вдруг мягко подтолкнула и опрокинула меня на стоящую рядом кровать. Голова моя мгновенно наполнилась звоном, перед глазами вспухли разноцветные пузыри, на сколько-то секунд (десять, двадцать?) я вырубился; дальнейшее произошло без участия сознания, но потом смутно виделось (вспоминалось?) как бы со стороны, как мы, совершенно голые (как раздевались – не помню), переплетясь всеми конечностями, судорожно, как перед смертью, любили друг друга…

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать (англ.). «Вся королевская рать» – роман американского писателя Роберта Пенна Уоррена (1905—1989), изданный в 1946 г. Название романа – строка из англ. детского стихотворения про Шалтая-Болтая (англ. Humpty Dumpty). А. и Б. Стругацкие взяли эту фразу эпиграфом к фантастич. повести «Пикник на обочине» (1972). Мне фраза показалась очень подходящей и к моей повести; полагаю, Стругацкие не возражали бы (примеч. автора).

2

Слово «пердимонокль» происходит от «perdu monocle» (фр.; потерянный монокль) или «perdit monocle» (потерял монокль) и имеет два значения, восходящие к двум легендам. 1) В старом театре, ещё до Станиславского, существовал такой дешёвый приём: когда актёр хотел изобразить сильное удивление, он вскидывал брови вверх, отчего монокль выпадал из глазной впадины и падал на сцену. Поэтому слово «пердимонокль» означает нечто, вызывающее сильное удивление. 2) Однажды некая знатная старуха на каком-то большом приёме нечаянно уронила монокль в суп. Здесь «пердимонокль» означает неприятную неожиданность.

3

Карл Густав Юнг (1875—1961) – швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений психологии – аналитической; был близким соратником Зигмунда Фрейда. Тень – описанный К.Г.Юнгом архетип, представляющий собой относительно автономную часть личности, складывающуюся из личностных и коллективных психических установок, которые не могут быть принятыми личностью из-за несовместимости с сознательным представлением о себе. В сновидениях Тень проявляется в виде человека одного пола со сновидцем, вызывающего неприятие и раздражение. Игнорирование или незнание Тени может вызывать рассогласование личности. Эрих Нойманн (1905—1960) – психолог, писатель и ученик Карла Юнга; получил степень PhD в Берлинском университете (1927); позже переехал в Тель-Авив. «Тень, конфликтующая с общепринятыми ценностями, не воспринимается как негативная часть психики индивида и поэтому проецируется, то есть переносится на внешний мир и воспринимается как внешний объект. Вместо того, чтобы рассматривать тень как «свою внутреннюю проблему», с тенью сражаются, её порицают и истребляют как «внешнего врага». – Эрих Нойманн. Глубинная психология и новая этика (примеч. автора).

4

Хронон – гипотетический квант времени, неделимая единица времени. В 1927 г. Роберт Леви предложил понятие и термин «хронон». Модель хронона создана Пьеро Калдиролой в 1980 г. В его работе один хронон соответствует 2×10—23 секунды. Некоторые теории синергетики оперируют т. наз. «мгновением» – мельчайшим, элементарным и недробимым «квантом времени» (соответствующим понятию «планковское время» и составляющим ~5,3×10—44 секунды).

5

Спата (лат. spatha) – прямой и длинный обоюдоострый рубяще-колющий меч массой до 2 кг, с клинком шириной 4—5 см и длиной до 80 см., использовавшийся на территории Римской империи c I по VI вв. н. э. Пу́гио (лат. pugio) – обоюдоострый широкий кинжал длиной 15—35 см широкой листообразной формы; личное оружие легионеров, ауксилариев (солдат вспомогательных частей) и младшего командного состава римской армии (центурионов, опционов, знаменосцев). Ланцея (лат. lancea – копьё) – облегчённое копьё конницы и пехоты до 2,5 м длиной с небольшим листовидным наконечником для метания и рукопашного боя. Пилум (лат. pilum, мн. ч. pila) – метательное копьё легионеров Древнего Рима. Наконечник длиной 60—100 см, наполовину всаживался в древко, так что общая длина копья составляла ~2 метра.

6

Временной парадокс, относящийся к путешествию во времени. Впервые описан в рассказе Натаниэля Шахнера «Голоса предков» (1933), в книге Рене Баржавеля «Неосторожный путешественник» (1943), и в ряде других работ, опубликованных в 1930—1940 гг. Сюжет «Неосторожного путешественника»: человек с помощью машины времени отправился назад в прошлое, где убил своего деда до того, как последний встретил бабушку путешественника. Результат предполагает, что один из родителей путешественника, а, как следствие, и сам путешественник, никогда бы не были рождены. То есть, в конечном итоге, он не мог бы путешествовать во времени, что, в свою очередь, означает, что его дед остался бы жив и путешественник был бы рождён, а это позволило бы ему путешествовать во времени и убить своего дедушку. Таким образом, каждая возможность подразумевает отрицание самой себя, создавая логический парадокс.