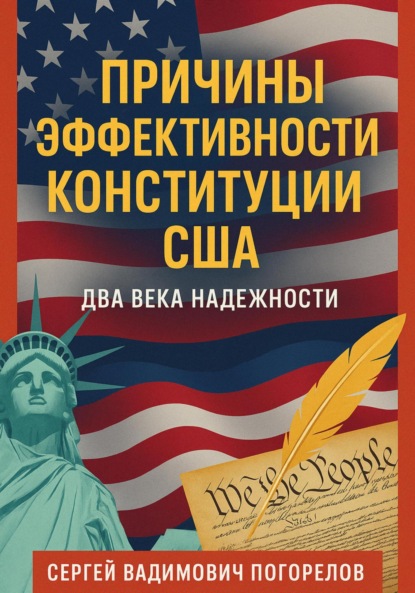

Причины эффективности Конституции США

- -

- 100%

- +

1. От Автора – Введение

“В Якутске, где зима – как вечность,

Где снег и лёд пронзают свет.........”

Я родился в Якутске, в одном из самых удалённых и суровых уголков Сибири, в конце 80-х годов прошлого века. Как и многие мои сверстники, я знал о США только по голливудским фильмам, которые начали появляться на полках магазинов в начале 90-х. Вечерами, сидя перед стареньким видеомагнитофоном, мы, дети Якутска, не могли не восхищаться яркой и беззаботной жизнью американцев, которую нам показывали на экранах. Мы мечтали об Америке, полной возможностей, свободы и достатка. Это было время, когда сама мысль о США казалась воплощением успеха и силы, особенно на фоне трудных 90-х в России, когда наша жизнь была далека от идеала.

Я долго не мог понять, почему, имея такие богатые природные ресурсы и талантливых людей, наша родная Якутия оставалась в тени этой великой Америки. Почему сибирская глубинка не могла сравниться с мощью и успехом США? С возрастом я понял, что основа силы и процветания Америки заключается в её демократической системе управления, которая поддерживается и совершенствуется благодаря уникальной Конституции. Это открытие заставило меня задуматься о принципах, на которых строится успешное государство, и стало поворотным моментом в моём стремлении понять, что лежит в основе стабильности и процветания стран. Именно тогда, в этом далёком северном городе, я решил, что однажды напишу книгу об этом.

Мне повезло с образованием: с 10-го класса я учился в Гуманитарном лицее – частной школе, которая стала для меня настоящим открытием. Это место открыло совершенно другой мир, где преподавались не только стандартные дисциплины, но и предметы, которые развивали аналитическое мышление, углубляли понимание гуманитарных наук и расширяли горизонты восприятия. Логика, философия, религиоведение, история мировых и российских правовых систем, психология, астрономия – эти предметы мы изучали не только в классе, но и через глубокие дискуссии с преподавателями и лекторами из институтов нашего города, что сделало обучение увлекательным и живым.

Я проучился в этом лицее два года, и это были, без преувеличений, годы, которые дали мне те основы знаний, которые остались со мной на всю жизнь. Нам не просто давали уникальную информацию, нас учили думать, анализировать, строить логические цепочки, отстаивать свою точку зрения и достигать целей – несмотря на любые трудности. Уроки, полученные в лицее, стали той основой, на которой я строю свою жизнь и карьеру.

Я уверен, что именно тот фундамент знаний, заложенный преподавателями Гуманитарного лицея, стал основой моего критического мышления. Эти знания помогли мне осознать, что реальные преобразования в любой стране возможны лишь после глубокого переосмысления конституционного строя. Эта мысль стала отправной точкой для моего изучения Конституции США, которую я считаю самой совершенной в мире. В своей книге я не только приведу общеизвестные факты о Конституции США, но и поделюсь собственным анализом, который сформировался в процессе глубокого осмысления этого документа. Такое сочетание фактов и личных размышлений делает книгу интересной и полезной не только для школьников и студентов, но и для всех, кто интересуется стабильностью конституционных основ любого государства.

Конституция США – одна из самых кратких и эффективных в мире. Она состоит из семи статей и двадцати семи поправок. Первые десять поправок, принятые в 1791 году и известные как Билль о правах, закрепляют основные гражданские свободы.

Конституция США стала первой современной писаной конституцией федеративного государства, заложившей основы правовой демократии. Благодаря этому она остаётся компактной по сравнению с основными законами многих других стран, которые могут занимать десятки или даже сотни страниц.

Например, Конституция Индии насчитывает более 448 статей и свыше 100 000 слов, что делает её самой длинной в мире: в типичном печатном издании она занимает около 300 страниц.

Принятая в 1787 году, Конституция США стала первым в истории документом, который закрепил принципы и структуру федерального правительства в письменной форме. Несмотря на свою краткость, она оказалась удивительно гибкой и способной адаптироваться к изменениям общества и времени. Эта краткость позволила сосредоточиться на основных принципах демократии, правах граждан и разделении властей, что сделало её не только основой американской политической системы, но и образцом для других стран. Эффективность Конституции подтверждается тем, что она выстояла испытания временем, преодолев многочисленные политические и социальные изменения, и продолжает оставаться в силе по сей день. Конституция США действует уже более 230 лет, преодолевая все вызовы времени.

Эту книгу я также постарался написать по принципу краткости, эффективности и доступности изложения, чтобы каждый заинтересованный читатель мог понять и осмыслить суть Конституции США.

2. История создания Конституции США

Создание Конституции США – это не только знаковое событие в истории права, но и результат многих лет конфликтов, разногласий и борьбы за независимость, которые происходили на фоне бурного развития британских колоний в Америке. Чтобы понять, как было достигнуто это важное событие, необходимо прежде всего обратить внимание на историю колонизации и отношения между метрополией и колониями.

Британские колонии на территории Северной Америки начали появляться в XVII веке. Однако они не всегда основывались только по указанию королевского правительства, нередко ими становились группы людей, решивших переселиться в Новый Свет по личным или религиозным причинам. Многие из первых поселенцев были представителями различных протестантских течений, стремившихся найти свободу для своей веры, или же торговцами, готовыми воспользоваться новыми экономическими возможностями. Эти колонии развивались в условиях британских законов, но, тем не менее, поселенцы часто сами создавали локальные правила и порядки, которые могли существенно отличаться от тех, что существовали в метрополии.

В течение первых десятилетий существования колоний британское правительство мало вмешивалось в их дела. Однако начиная с середины XVIII века колониальная политика Великобритании претерпела значительные изменения. Рост благосостояния колоний, увеличение их численности и экономической мощи вынудили британскую корону ужесточить контроль над ними. Для увеличения доходов казны были введены новые торговые ограничения и налоги. Особенно это стало актуально после Семилетней войны (1756–1763), в ходе которой Великобритания понесла значительные расходы. Чтобы компенсировать эти затраты, королевское правительство решило возложить финансовое бремя на свои колонии1.

Среди этих мер были такие, как Закон о печатных сборах 1765 года и Закон о чаях 1773 года, которые вызвали огромную волну протестов в колониях. Важным моментом было и то, что колонисты, несмотря на свою значительную экономическую роль, не имели представительства в британском парламенте и не могли влиять на принятие решений, касающихся их жизни и будущего. «Нет налогообложения без представительства!» – таким лозунгом колонисты выражали свое недовольство. Они все больше осознавали свою политическую и экономическую независимость от Великобритании, что, в свою очередь, привело к усилению противоречий и росту протестных настроений2.

В то же время интеллектуальная элита колоний была знакома с передовыми идеями европейского Просвещения. Философы и мыслители того времени, такие как Джон Локк и Шарль Луи Монтескье, предлагали концепции, которые легли в основу современного демократического устройства – идеи разделения властей, прав человека, свободы и равенства. Эти идеи оказывали большое влияние на колониальных лидеров, особенно в свете того, что британское правительство всё больше нарушало их права и свободы. Удаленность колоний от метрополии также способствовала созданию особой политической атмосферы, где традиции самоуправления и независимости были более выражены.

К апрелю 1775 году противоречия между колониями и британским правительством достигли своего пика, и ситуация переросла в Войну за независимость, которая началась с вооруженных столкновений.

Второй Континентальный конгресс, собравшийся 10 мая 1775 года, стал фактически временным правительством нового государства.

Позже 15 ноября 1777 года был принят первый конституционный документ страны – «Статьи Конфедерации», который закреплял основополагающие принципы государственного устройства, хотя и не был окончательной конституцией. Документ вступил в силу только после ратификации всеми тринадцатью штатами – в 1781 году.

Однако даже после провозглашения независимости и принятия «Статей Конфедерации» многие вопросы, связанные с организацией власти, оставались открытыми. Конфликты между различными группами в самом американском обществе, а также необходимость создания более стабильной и эффективной системы управления, стали катализатором для работы над новой Конституцией. Этот процесс стал важнейшим этапом в становлении США как независимого и суверенного государства.

«Статьи Конфедерации», принятые в разгар военных действий, в полной мере отражали неопределенность и трудности, с которыми сталкивалась молодая нация, борющаяся за свою независимость. В условиях войны за независимость США был принят документ, который устанавливал конфедеративную форму государственного устройства. Эта форма предоставляла максимальную автономию отдельным штатам, но создавала немало проблем для центральной власти3.

Согласно «Статьям Конфедерации», правительство нового государства имело очень ограниченные полномочия. Его основными задачами были внешняя политика, оборона и управление национальной валютой. Вся остальная власть оставалась в руках штатов. Каждый из них сохранял за собой право самостоятельно регулировать внутренние дела, включая налогообложение и законодательство. Это означало, что государственное единство было весьма условным – штаты оставались во многом самостоятельными и действовали, исходя из своих собственных интересов.

Интересный аспект «Статей Конфедерации» заключался в том, что на уровне конфедерации все штаты имели равное представительство, вне зависимости от их населения, размера или вклада в экономику страны. Это решение породило множество проблем. Например, небольшие штаты, такие как Род-Айленд, имели такую же власть, как и крупные, как Нью-Йорк или Виргиния. Население некоторых штатов было представлено непропорционально, что не устраивало тех, кто чувствовал, что их усилия и ресурсы недостаточно учитывались на национальном уровне.

На протяжении войны за независимость, несмотря на растущие внутренние проблемы, «Статьи Конфедерации» не пересматривались – приоритет был отдан борьбе с Британией. Однако с окончанием войны и обретением независимости ситуация стала кардинально изменяться. В условиях поствоенного времени стало ясно, что конфедеративное устройство страны порождает серию серьезных проблем. Прежде всего, слабость центрального правительства проявилась в экономическом кризисе. Неспособность властей наладить стабильность национальной валюты привела к инфляции и резкому падению доверия к экономической системе. Это вызывало недовольство широких слоев населения, особенно фермеров и торговцев, которым приходилось сталкиваться с финансовыми трудностями.

Конфедерация, существовавшая в первые годы после обретения США независимости, не могла эффективно решать внутренние проблемы, включая конфликты и сепаратистские настроения. Ярким примером нестабильности и слабости государственного устройства стали восстания 1786–1787 годов, в том числе восстание Шейса в Массачусетсе в январе 1787 года. Тогда 2000 ветеранов Войны за независимость взялись за оружие и захватили арсенал, протестуя против высоких налогов и потери своих ферм из-за долгов4. Этот бунт продемонстрировал слабость центральной власти, у которой не было постоянной армии для поддержания порядка. Восстание сильно встревожило многих американских лидеров, включая Джорджа Вашингтона, который, осознавая серьёзность ситуации, написал: “Если в ближайшее время не исправить положение, неизбежно наступит анархия” (Вашингтон Джордж. Письмо Джеймсу Мэдисону, 1787).

Неспособность конфедерации решить даже такие вопросы, как территориальные споры между штатами, также стала серьезной проблемой. Например, штат Мэриленд и Виргиния долго не могли договориться о границах, что свидетельствовало о слабости центральной власти в решении межштатных конфликтов. Более того, международная ситуация оставалась неблагоприятной. Европейские державы воспринимали США как хрупкий союз мелких и слабых государств, что снижало их статус на мировой арене и мешало вести успешную внешнюю политику.

Эти проблемы стали причиной обращения к необходимости пересмотра «Статей Конфедерации». Американская правящая элита осознавала, что для обеспечения внутренней стабильности и экономического процветания, а также для укрепления внешнеполитического положения страны, необходимо изменить основу государственного устройства. Всё это в конечном итоге привело к созыву Конституционного конвента 25 мая 1787 году, который выработал новый, более эффективный и централизованный документ – Конституцию США. Этот шаг стал поворотным моментом в истории страны, обеспечившей стабильность и развитие молодой нации.

Вопрос о пересмотре основного закона страны возник еще 11 сентября 1786 года, когда в городе Аннаполис, штат Мэриленд, собрались делегаты от пяти штатов. Изначально целью встречи было не что иное, как усовершенствование существующих «Статей Конфедерации», но на тот момент ещё не все штаты направили своих представителей. В результате, несмотря на важность обсуждения, делегаты решили отложить решение и перенести собрание на более поздний срок. Этот шаг, как оказалось, стал поворотным моментом на пути к кардинальному изменению американского государственного устройства.

Однако именно в 1787 году в Филадельфии был созван новый, более масштабный конвент, на котором собрались делегаты от двенадцати из тринадцати американских штатов (Род-Айленд, единственный, кто отказался, так и не присоединился). Это собрание стало важнейшим этапом в истории США, ведь здесь собрались величайшие умы того времени: Джордж Вашингтон, Бенжамин Франклин, Джеймс Мэдисон, Александр Гамильтон и другие. Эти люди были не только героями войны за независимость, но и движущими силами новообретенной нации.

Изначально делегаты собрались, чтобы обсудить изменения в «Статьях Конфедерации», однако по ходу работы над поправками стало очевидно, что простые изменения не решат существующие проблемы. Страна нуждалась в новой, более прочной основе. Понимание того, что старый документ уже не отвечает требованиям развивающегося государства, привело к решению о создании совершенно нового основного закона. В ходе обсуждений было выдвинуто три основных проекта, которые отразили различные взгляды на будущее устройство государства5.

Первым был «План Вирджинии», предложенный Джеймсом Мэдисоном. Этот проект, вдохновленный его собственными политическими взглядами, предполагал создание сильного централизованного правительства. Мэдисон предложил ввести систему разделения властей и создать двухпалатный парламент, в котором представительство штатов зависело бы от их численности. Это означало, что более густонаселенные штаты, такие как Виргиния и Пенсильвания, получат больше мест в обеих палатах. Этот план стал прообразом того, как мы сегодня понимаем демократическое устройство и сбалансированное представительство6.

Вторым был «План Нью-Джерси», предложенный Уильямом Патерсоном, также важным отцом-основателем. В отличие от Мэдисона, Патерсон считал, что необходимо сохранить «Статьи Конфедерации» в их основе, но усовершенствовать их. Он предложил однопалатный Конгресс, где все штаты будут представлены на равных, независимо от их размера и экономической мощи. Это было предложение, которое защищало интересы меньших штатов, обеспокоенных тем, что в новой системе крупные штаты могут захватить слишком много власти7.

Третий был «План Гамильтона», предложенный Александром Гамильтоном, который, в отличие от своих коллег, предлагал создание власти, схожей с британской монархией. Он предлагал сильное централизованное правительство с двухпалатным парламентом, где глава исполнительной власти будет избираться пожизненно, а штаты лишаются значительной части своих полномочий. Хотя этот план был логичен с точки зрения стабильности и эффективности управления, он встретил сильное сопротивление из-за резко негативного отношения к британской модели и опасений, что это может привести к авторитаризму8.

В ходе горячих дебатов и обсуждений «план Гамильтона» был полностью отвергнут, главным образом из-за британофобских настроений среди делегатов. В результате, на основе «Плана Вирджинии» была выработана новая структура, но с учетом прав малых штатов. В частности, было принято историческое решение, которое получило название «Коннектикутский компромисс»: Палата представителей США была основана на пропорциональном представительстве, что позволяло большому числу жителей крупных штатов иметь больший голос, но при этом в Сенате каждый штат, независимо от его населения, имел равное представительство9.

Этот компромисс стал важным шагом на пути к созданию Конституции, которая обеспечила бы баланс интересов как крупных, так и малых штатов, и позволила сохранить единство нового государства. Принятый в результате этот документ, который мы сегодня называем Конституцией США, стал основой для стабильного и эффективного государственного устройства, которое спустя века продолжает служить примером для многих стран.

17 сентября 1787 года, после долгих и напряженных дебатов, была принята Конституция США – документ, который стал основой для создания нового государства и сыграл решающую роль в формировании современной демократической системы. Этот день стал результатом серьезной интеллектуальной работы и усилий многих выдающихся личностей, таких как Джеймс Мэдисон, Бенжамин Франклин и Александр Гамильтон. Но принятие Конституции на Конституционном конвенте в Филадельфии было только началом долгого процесса утверждения нового основного закона.

После того как документ был окончательно подписан, его нужно было одобрить законодательными органами штатов, чтобы он вступил в силу. Процесс рассмотрения Конституции в каждом штате был уникальным. Некоторые штаты приняли Конституцию единогласно, признавая ее необходимым шагом для укрепления страны, другие же столкнулись с жесткими и порой бурными спорами. Представители более мелких и менее развитых штатов, таких как Род-Айленд, опасались за свою независимость и неохотно соглашались на изменения, предлагаемые новым основным законом.

Несмотря на сопротивление, все штаты, за исключением Род-Айленда, в конечном итоге ратифицировали Конституцию. Одной из наиболее значимых особенностей нового закона стало его установление на основе федеративной структуры. США стали федерацией, и роль центрального правительства в управлении страной значительно возросла. Это было важным шагом, так как ранее, в условиях «Статей Конфедерации», центральное правительство было крайне слабо и не имело реальных полномочий для эффективного управления.

Конституция также утвердила принцип приоритета федерального права над законами отдельных штатов, что стало основой для дальнейшего развития единой правовой системы в стране. В соответствии с этим принципом, если федеральное законодательство вступало в противоречие с законодательством штата, то применялись законы федерального уровня. Это изменение обеспечило стабильность и упорядоченность в управлении государством, устранив внутренние правовые противоречия и конфликты.

Сама структура Конституции США стала уникальной на тот момент. Документ закреплял принцип разделения властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную, что позволило избежать концентрации слишком большой власти в руках одного человека или одного органа. Конституция определяла полномочия центрального правительства, делая его сильным, но при этом ограничивала его действия через систему сдержек и противовесов. Она также четко устанавливала права и полномочия отдельных штатов, закрепляя их статус в рамках единого государства.

Таким образом, Конституция США стала первым в мире примером документа, который обеспечивал сбалансированную и эффективную систему государственного управления, объединяя отдельные правовые системы штатов в единый правовой контекст.

Однако не все вопросы были решены с первого раза. Одним из самых острых и чувствительных был вопрос рабства. В Конституции была сделана попытка избежать открытого конфликта, отложив решение этой проблемы на двадцать лет. Это было прописано в самом документе: вопрос о запрете рабства в будущем должен был быть рассмотрен вновь в 1808 году. Это компромиссное решение позволило сохранить единство страны, но в то же время оставляло нерешенной одну из самых болезненных тем того времени.

Тем не менее, Конституция США сразу же показала свою гибкость и способность к адаптации. Уже в 1791 году, всего через несколько лет после принятия основного закона, была внесена первая важнейшая поправка – Билль о правах. Этот документ стал неотъемлемой частью Конституции и закрепил основные права и свободы граждан США. В нем были прописаны права на свободу слова, религии, право на справедливое судебное разбирательство и защиту от произвольных арестов. Билль о правах стал символом уважения к личной свободе и правам человека и сыграл огромную роль в дальнейшем развитии американской демократии.

Таким образом, Конституция США не только стала основой для создания стабильного правительства, но и заложила фундамент для правового устройства, которое со временем будет совершенствоваться и адаптироваться к изменениям общества. Вдохновленная ценностями свободы, справедливости и прав человека, она не только обеспечила стабильность на момент своего принятия, но и оказала огромное влияние на развитие других стран, став примером для многих наций, стремящихся создать демократическое общество.

Авторы конституции США

Авторами Конституции США были делегаты Конституционного конвента, проходившего в Филадельфии с мая по сентябрь 1787 года. В числе наиболее влиятельных участников, которых часто называют «отцами-основателями» (Founding Fathers), были:

Джеймс Мэдисон – считается основным автором Конституции. Именно он сыграл ключевую роль в разработке структуры федерального правительства и ведении записей обсуждений.

Александр Гамильтон – активный сторонник сильного центрального правительства, впоследствии стал автором значительной части «Федералистских статей» (The Federalist Papers), в которых защищалась новая Конституция.

Джордж Вашингтон – председательствовал на Конвенте; хотя он не вносил текстовых предложений, его авторитет способствовал достижению консенсуса.

Бенджамин Франклин – старейший делегат, выступал как посредник в острых дебатах.

Говернёр Моррис – автор финального текста Конституции и один из главных стилистов документа. Именно ему приписывают фразу «We the People of the United States…».

Роджер Шерман – предложил «великое компромиссное решение» по структуре Конгресса (двухпалатная система – Сенат и Палата представителей).

Всего в Конституционном конвенте участвовали 55 делегатов от 12 штатов (кроме Род-Айленда), из которых 39 подписали окончательный текст Конституции 17 сентября 1787 года.

Остановимся более подробно на каждом из отцов основателей.

Джеймс Мэдисон: архитектор Конституции, защитник свободы, четвёртый президент США.

Джеймс Мэдисон (1751–1836) – один из величайших умов американской революционной эпохи, авторитетный теоретик государственного устройства, основоположник американского конституционализма и четвёртый президент Соединённых Штатов. Его по праву называют «отцом Конституции США», поскольку именно он стал ключевой фигурой в создании и продвижении основного закона страны, а также автором первых десяти поправок к нему – знаменитого Билля о правах. Жизнь Мэдисона – это история формирования американской государственности в её теоретическом, юридическом и политическом измерении.

Джеймс Мэдисон родился 16 марта 1751 года в Порт-Конвее, штат Вирджиния, в зажиточной плантаторской семье. Он получил домашнее образование, а затем окончил Колледж Нью-Джерси (ныне Принстонский университет) с углублённым изучением истории, права, политической философии и древних языков. Уже в юные годы он проявлял склонность к логике, аналитическому мышлению и интерес к идеям свободы, религиозной терпимости и разделения властей, которые впоследствии стали краеугольными камнями американской системы управления.