Дело архивной тишины

- -

- 100%

- +

Вычеркнутое имя

Тишина в закрытом фонде была иного качества. Она не была живой, как в читальном зале, где ее бередили шепотом, шуршанием страниц, сдержанным кашлем. Эта тишина была законсервированной, густой, как желе. Ее нарушал только мерный, неумолимый щелчок счетчика в руках дежурного библиотекаря, да редкие, приглушенные шаги в соседних залах, доносившиеся сквозь двухметровые стеллажи, забитые книгами в одинаковых серых переплетах.

Ольга Белова нарушила эту тишину окончательно. Но теперь она сама стала ее частью.

Майор Игорь Муравьёв стоял на пороге и дышал медленно, втягивая воздух не легкими, а всей кожей. Так он всегда делал на месте. Первое впечатление – оно осязаемое, незримое, оно приходило через запахи, через давление пространства, через отзвук шагов. Здесь пахло старым. Не просто старостью, а целенаправленным, системным старением: сладковатой пылью разлагающейся бумаги, клеем, потерявшим эластичность, древесиной полок, пропитанной decades человеческого безразличия. И под всем этим – едва уловимый, холодный и металлический шлейф. Не крови. Еще нет. Хлороформа. Или чего-то очень похожего.

Помещение освещалось двумя матовыми плафонами под высоким потолком. Свет падал неравномерно, оставляя глубокие, черные колодцы между стеллажами. В одном из таких колодцев, в проходе между рядами «Справочные издания 1930-1945» и «Сборники партийных съездов», лежала она. Студентка. Ольга.

Муравьев двинулся вперед, его ботинки на резиновой подошве беззвучно ступали по линолеуму, покрытому тонким, войлочным слоем пыли. Местные оперативники, двое в шинелях, уже закончили предварительный осмотр. Они смотрели на него с тем выражением профессиональной усталости, которое граничило с раздражением. Еще бы, прокурорский надзор. Особенно этот, Муравьёв, с его репутацией кропотливого зануды.

– Майор Муравьёв, облпрокуратура, – отрекомендовался он тихо, не протягивая руки. Его голос прозвучал приглушенно, будто его поглотила бумажная масса вокруг.

– Капитан Семёнов, горотдел, – буркнул старший, мужчина с лицом, покрытым сеткой лопнувших капилляров. – Дело ясное. Девушка, видимо, задержалась здесь допоздна, стало плохо с сердцем, упала. Или наглоталась чего от нервов. Учёба.

Муравьёв не ответил. Он присел на корточки, не касаясь пола рукой. Девочка лежала на боку, в почти скорченной позе, будто уснула. Лицо было обращено к стеллажу, видна только щека, прядь темных волос. Одета скромно: синее платье из дешевого трикотажа, потертое на локтях коричневое пальто, аккуратно завязанный платок на шее. Руки были в шерстяных перчатках, тоже не новых. Ничего не валялось вокруг. Сумка – старая, кожзаменитель – лежала рядом, пряжкой вниз. Казалось, она просто присела отдохнуть и не поднялась.

– Сердце? – спросил Муравьёв, не отрывая взгляда от перчаток. На левой, на указательном пальце, была дырочка. Заштопана грубовато, темной ниткой.

– Врач констатировал. Окончательно скажут в морге. Следов насилия нет. Ни борьбы, ни нарушений. Дверь была заперта изнутри, ключ у нее в сумке.

– Как обнаружили?

– Уборщица утром. Пришла мыть полы, увидела. Дверь пришлось вышибать.

Муравьёв кивнул. Все логично. Слишком логично. Он наклонился чуть ближе, всматриваясь в пространство между телом и нижней полкой стеллажа. Там, в серой пыли, лежали два предмета. Не случайно упавшие. Они были расположены аккуратно, параллельно друг другу.

Первый – обычная библиотечная карточка из дублетного каталога. Пожелтевший прямоугольник картона. На ней было от руки выведено черными чернилами: «Белова Ольга Петровна, филологический факультет, группа 301. Чит. билет № 45782». И эта надпись была перечеркнута. Не одной жирной, нервной линией, а тщательно, методично. Кто-то взял перо с тонким пером и, не отрывая руки, провел несколько идеально параллельных линий поверх имени и фамилии, так что чернила легли густо, почти съели бумагу. Штриховка. Как в чертежке. Или как гриф «Секретно» на обложке дела.

Второй предмет – закладка. Из плотной, добротной бумаги, с позолотой по верхнему срезу, какими пользовались раньше в солидных изданиях. На ней была отпечатана дата: «17 октября 1971 г.». Ровно десять лет назад.

Муравьёв не тронул их. Он выпрямился, почувствовав, как в спине заныла знакомая, тупая боль – следствие долгих часов за следовательским столом.

– Это что? – спросил он капитана Семёнова, кивнув в сторону карточки.

Тот пожал плечами.

– Мусор. Выпало из какой-нибудь книги. Здесь этого добра…

– А закладка? С датой?

– Может, она сама ею пользовалась. Старая.

– Она родилась в шестьдесят третьем, – тихо сказал Муравьёв, как бы про себя. – В семьдесят первом ей было восемь лет. Зачем студентке филфака закладка с датой десятилетней давности?

Вопрос повис в воздухе. Семёнов покраснел, но не от стыда, а от досады.

– Майор, не усложняйте. Девочка умерла. Скоропостижно. Трагедия. Зачем искать черную кошку в тёмной комнате, да ещё и в таком… – он мотнул головой, оглядывая мрачные стеллажи, – архиве?

Слово «архив» он произнес с непередаваемым оттенком брезгливости. Муравьёв посмотрел на него. Смотрел долго, своим серым, водянистым взглядом, который казался абсолютно пустым, но на самом деле фиксировал всё: и струпья на краях ноздрей капитана, и непропечатанную звездочку на его петлице, и едва уловимый запах дешевого портвейна, пробивавшийся сквозь одеколон «Шипр».

– Вы правы, капитан, – наконец сказал Муравьёв, и его голос был мягким, почти апатичным. – Вероятно, так оно и есть. Но протокол есть протокол. Я осмотрюсь. Вы не против?

Это была не просьба, а констатация. Семёнов буркнул что-то невнятное и отошел к окну, доставая портсигар. Его подчиненный, молодой лейтенант, смотрел на Муравьёва с любопытством.

Муравьёв отвернулся. Он снова опустил взгляд на тело. Не на лицо, а на позу. Она была слишком… собранной. При падении в обморок, от сердечного приступа, человек редко так аккуратно подгибает ноги, не раскидывает руки. И перчатки. Почему в помещении, даже холодном, она не сняла перчатки? Он осторожно, через платок, взял её запястье. Рука была уже окоченевшей, твердой. Он приподнял край перчатки. Кожа на запястье была чистой, без следов. Но чуть выше, под рукавом платья, он увидел край чего-то темного. Аккуратно отогнул ткань.

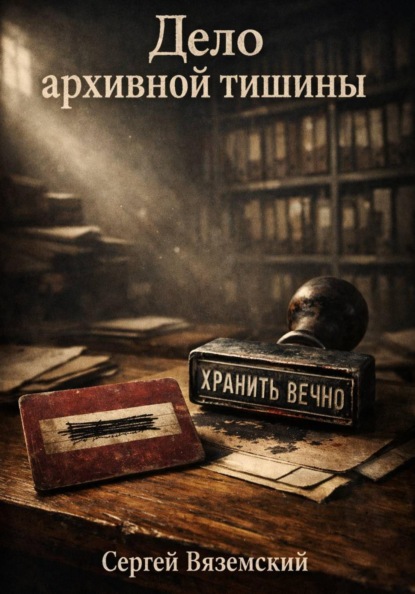

На внутренней стороне предплечья, чуть ниже локтя, был оттиск. Четкий, как на документе. Круглый штамп, синие чернила. Текст читался легко: «ХРАНИТЬ ВЕЧНО». И номер: «Дело № 17-К».

Муравьёв отпустил рукав. Кровь не ударила в голову, не застучала в висках. Наоборот. Внутри него всё замерло, стало тяжелым и холодным, как речной камень на дне. Он знал этот штамп. Видел его тысячи раз. На обложках дел с грифом «Совершенно секретно», на папках с материалами, которые не имели срока давности. Это был знак системы. Знак вечности, выданной на казенной, дешевой бумаге.

Он поднял глаза и встретился взглядом с лейтенантом. Тот увидел что-то в его лице и замер.

– Капитан, – сказал Муравьёв, и его голос прозвучал так же тихо, но теперь в нем была стальная нить. – Это не несчастный случай. Это убийство. И убийца оставил автограф.

Дальше всё пошло по иному сценарию. Суета, уже иная – не ритуальная, а нервная. Вызов дополнительной группы, фотограф, криминалисты. Муравьёв стоял в стороне, наблюдая, как яркие вспышки ламп-вспышек выхватывают из полумрака детали: дырочку на перчатке, складку на платье, пыль на башмаках. Он сам не трогал больше ничего. Он смотрел.

Его привела сюда не просто служебная необходимость. Дежурный прокурор, увидев в рапорте «смерть студентки в библиотеке пединститута», вздохнул и позвал его: «Муравьёв, это тебе. Ты с бумажками любишь возиться». Да, он любил. Вернее, он не мог иначе. Бумага для него была не носителем информации, а существом со своей волей, своей памятью и своей ложью. Он умел читать не только текст, но и поля, и кляксы, и загибы углов, и почерк, дрожащий от страха или уверенный от безнаказанности. Это было его единственное призвание в жизни, которая давно рассыпалась на аккуратные, но бессмысленные строчки протоколов.

Когда тело увезли и оперативники занялись поисками свидетелей (которых, как он уже понимал, не было), Муравьёв остался в закрытом фонде один. Тишина снова сомкнулась, но теперь она была иной – настороженной, заряженной недавним открытием. Он подошел к стеллажу, возле которого лежала Ольга. Полки были забиты подшивками журналов «Коммунист», «Партийная жизнь», сборниками решений пленумов. Книги стояли ровно, корешки образовывали ровную стену. Но на одной полке, на уровне его глаз, был сбой. Между толстыми томами 1968 и 1969 года зиял небольшой промежуток. Как раз такой, чтобы изъять одну книгу.

Муравьёв прикоснулся к корешкам соседних томов. Пыль на них лежала ровным, не потревоженным слоем. А на полке, в том самом промежутке, пыли не было. Была чистая полоса, чуть темнее от влажной уборки, проведенной Бог знает когда. Книгу вынули недавно. Очень недавно.

Он обернулся, окинул взглядом помещение. Его взгляд упал на маленький столик в углу, заваленный пачками каталожных карточек, которые предстояло переписать. На столе стояла настольная лампа под зеленым стеклянным колпаком, лежало несколько карандашей, точилка. И лежала книга. Толстая, в темно-синем переплете с тисненым золотом гербом СССР и надписью: «XIX съезд КПСС. Стенографический отчет. 1971 год».

Муравьёв подошел. Книга лежала ровно, не раскрытая. Он не стал ее трогать руками, лишь наклонился. Между страницами, примерно в середине тома, торчал край еще одной закладки. Такой же, как та, что лежала рядом с телом. Позолоченный срез.

Он взял карандаш со стола и осторожно, как пинцетом, приоткрыл книгу в том месте. Страницы легко разошлись. Там, на месте закладки, был доклад одного из секретарей обкома. Текст, густо насыщенный цифрами выполнения плана и победными реляциями. И на полях, напротив абзаца о «неуклонном росте благосостояния советского народа», стоял небольшой, аккуратный штамп. Не печать библиотеки. Тот самый. «Хранить вечно». Только без номера.

Значит, он был здесь. Убийца. Стоял у этого стола. Листал этот отчет. Или делал вид, что листает. Ждал? Или это был ритуал?

Муравьёв выпрямился. В голове, медленно, как шестеренки в большом, заржавевшем механизме, начали поворачиваться факты. Тело без следов насилия, но с оттиском штампа. Вычеркнутая библиотечная карточка. Закладка с датой десятилетней давности. Исчезнувшая книга. Книга, на место которой была поставлена другая, с еще одним штампом.

Это не было эмоциональным преступлением. Это было действие, исполненное с холодной, почти бюрократической точностью. Убийца не просто забрал жизнь. Он оформил это. Как документ.

Дверь в фонд скрипнула. На пороге стояла женщина. Пожилая, очень худая, в сером рабочем халате поверх темного платья. Волосы, тусклые, цвета стали, были собраны в тугой, маленький пучок. Лицо – узкое, с тонкими, плотно сжатыми губами и глазами, скрытыми за стеклами очков в роговой оправе. Она стояла неподвижно, и её поза выражала не скорбь и не любопытство, а глухое, неприязненное напряжение. Как будто в её идеально упорядоченное царство ворвались варвары.

– Вы кто? – спросила она. Голос был сухой, без интонаций, похожий на шелест бумаги.

– Майор Муравьёв. Следователь. А вы?

– Валентина Игнатьевна. Заведующая этим фондом. – Она сделала шаг вперед, и её взгляд скользнул по полу, где еще виднелся меловой контур тела. – Кончили? Мне нужно будет делать влажную уборку. И проветривать. Запах.

Она сказала это так, будто речь шла о разлитом чае, а не о смерти человека.

– Запах? Какой запах? – спросил Муравьёв.

– Чужой. – Она бросила короткий взгляд на стол со стенографическим отчетом. – Керосин от лампы, синька, дешевое мыло. Не наши запахи.

«Наши» – подумал Муравьёв. Значит, она знает запах своего фонда так же, как повар знает запах своей кухни.

– Валентина Игнатьевна, здесь не хватает одной книги. С полки вот здесь. – Он показал карандашом.

Она, не подходя, кивнула.

– «Директивные письма ЦК ВКП(б) вузам. 1937-1938». Переплет синий, без тиснения. Инвентарный номер 45782.

Муравьев ощутил легкий укол.

– Номер читательского билета Ольги Беловой – 45782.

Валентина Игнатьевна снова кивнула, будто это было само собой разумеющимся.

– Совпадение. Билетов у нас по этой нумерации. И книг.

– Кто мог взять эту книгу?

– Никто. Она в закрытом фонде. Для выдачи нужен мой пропуск и запись в журнале. Последняя запись – 1975 год. На преподавателя кафедры истории. Он умер в семьдесят восьмом.

– Но её нет.

– Значит, её нет. – Она посмотрела на него прямо, и за стеклами очков её глаза были плоскими, как пуговицы. – Вы закончили, майор? У меня работа.

Муравьёв почувствовал, что наткнулся на первую стену. Не стену враждебности, а стену абсолютного, ледяного безразличия, защищенного процедурой. Эта женщина была частью этого места, как стеллаж или каталог. И её молчание было того же свойства, что и тишина в зале – консервированным, вечным.

– Еще нет, – сказал он. – Мне нужен журнал выдачи. И карточка на эту книгу из основного каталога.

– Каталог в общем зале. Журнал у меня. Но я не могу его отдать. Это внутренний документ.

– Это документ по уголовному делу, – мягко, но неуклонно парировал Муравьёв. – Я могу изъять его по акту. Или вы предоставите мне для ознакомления здесь и сейчас. Выбор за вами.

Он не повышал голоса. Но в его тоне была та самая казенная, бесстрастная твердость, против которой не могла устоять никакая внутренняя инструкция. Валентина Игнатьевна на секунду замерла, будто её механизм дал сбой. Затем, не говоря ни слова, она развернулась и вышла. Через несколько минут она вернулась с тонкой, затертой папкой из темного картона. Подала ему.

– Не выносите из фонда, – сказала она и отошла к своему столу, принялась перебирать карточки, демонстративно игнорируя его присутствие.

Журнал был потрепанным, листы пожелтели. Записи велись убористым, каллиграфическим почерком, чернилами, которые со временем стали коричневыми. Муравьёв нашел запись от 14 октября 1975 года. «Директивные письма…» Выдано: доцент Г.М. Вольский. Подпись получателя – неразборчивый росчерк. Отметка о возврате отсутствовала.

Вольский. Фамилия мелькнула, как далекая вспышка. Ничего не сказала. Умерший преподаватель. Книга, выданная шесть лет назад и не возвращенная. Которая теперь исчезла с полки в день убийства.

Он поднял глаза.

– Валентина Игнатьевна. Доцент Вольский. Что это был за человек?

Она не обернулась, продолжая сортировать карточки.

– Историк. Архивист. Работал на кафедре. Тщательный был. Педантичный.

– Почему книга не возвращена?

– Он умер. Вещи его… были разобраны. Книга, видимо, потерялась.

– А почему не списали?

Наконец она обернулась. Её лицо было непроницаемым.

– Чтобы списать утрату из закрытого фонда, нужна комиссия, акт, решение ректората. Хлопотно. Она числится за ним. Рано или поздно найдется.

«Нашлась», – подумал Муравьёв. Её взял убийца. Но зачем? Какая связь между директивными письмами 1937 года, умершим архивистом и убитой студенткой филфака?

Он закрыл журнал.

– Мне нужен доступ к личному делу Ольги Беловой. И к любым материалам, которые могут быть связаны с датой 17 октября 1971 года.

Валентина Игнатьевна медленно сняла очки, протерла их краем халата. Без стекол её глаза оказались маленькими, уставшими, с сеткой морщин.

– Личные дела студентов – в отделе кадров, майор. А за прошлыми данами… – Она надела очки, и её лицо снова стало маской. – Это вам в архив. Но архив – не библиотека. Туда просто так не попасть.

– Я попаду, – сказал Муравьёв. Он положил журнал на стол. – Спасибо.

Он вышел из закрытого фонда, оставив Валентину Игнатьевну в её царстве тишины и пыли. В коридоре было светлее, но не веселее. Из-за дверей доносился гул лектора, монотонный, как жужжание шмеля. Где-то звенел звонок на перемену.

Муравьёв остановился у высокого окна, выходящего во внутренний двор института. Двор-колодец, засыпанный желтыми листьями. Посреди него – гипсовый бюст Щедрина, с отбитым носом, грустно взиравший на серые стены. В голове у Муравьёва выстраивались обрывки. Штамп. Карточка. Закладка. Пропавшая книга. Умерший преподаватель. Десять лет разницы.

Он вспомнил свой разговор с капитаном Семёновым. «Зачем искать черную кошку в тёмной комнате?» А если это не кошка? А если это что-то другое? Что-то, что живет в этой темноте давно, сжилось с ней, стало её частью? И теперь вышло на свет, но не для того, чтобы быть пойманным, а для того, чтобы привести что-то в порядок. Страшный, педантичный порядок.

Он достал блокнот, маленький, с клеенчатой обложкой. Открыл. На первой странице была дата и место: «22 октября 1981 г. Институт им. Щедрина». Ниже он вывел аккуратным, мелким почерком: «Дело № … (пока без номера). Жертва: Белова О.П. Обстоятельства: имитация естественной смерти. Признаки: отсутствие борьбы, вероятно, применение хлороформа или аналога. Отличительные черты: 1) Штамп «Хранить вечно» на теле. 2) Вычеркнутая биб. карточка. 3) Закладка с датой 17.10.1971. 4) Исчезновение книги (инв. № = № чит. билета), выданной умершему доценту Вольскому (архивист). 5) Вторая закладка и штамп в книге «Стенографический отчет…» на том же месте. Версия: убийца действует методично, связывает настоящее с прошлым. Мотив – не эмоциональный, а системный. Цель – не просто убийство, а «архивация». Допрос: подруга погибшей, сотрудники архива, возможные свидетели по делу Вольского».

Он закрыл блокнот, положил его во внутренний карпан кителя. Из кармана пахло табаком и кожей. Обычные запахи. Но сейчас они казались чужими.

В кармане он нащупал еще один предмет. Маленький, плоский. Он вынул его. Это была старая фотография, смятая по углам. На ней – девушка лет двадцати, смеющаяся, в легком летнем платье. Его сестра. Таня. Снимок был сделан за год до её смерти. Он всегда носил его с собой. Не как талисман, а как напоминание. О том, как легко поставить подпись под чужими словами. Как легко принять тишину за покой.

Он посмотрел на бюст Щедрина в дворе. Писатель-сатирик, обличавший бюрократию и молчание. Ирония места не ускользнула от него.

«Ладно, – подумал Муравьёв, глядя на слепые гипсовые глаза. – Начнем рыть. Посмотрим, что хранится в этом «вечно».

Он повернулся и пошел по коридору, нащупывая в кармане ключи от служебной «Волги». Ему нужно было в морг. Послушать, что скажут мертвые. А потом найти живых. Ту самую подругу, Анну Королёву. И попробовать разговорить стены этого молчаливого, кирпичного монстра, который назывался институтом.

Но первым делом – архив. Всегда сначала архив. Потому что правда, если она и существует, то похоронена не в земле, а в папках, перевязанных шпагатом, под грифами, которые придумали живые, чтобы защититься от прошлого. А прошлое, как оказалось, могло защищаться само. Страшными, казенными штампами на коже.

Пыльный гриф

Морг городской больницы №1 располагался в отдельном кирпичном одноэтажном здании, затерянном в глубине заросшего сиренью и акацией двора. Путь к нему лежал мимо сваленных в кучу ржавых кроватей, старого автоклава, похожего на допотопную подводную лодку, и вечно лужи, от которой даже в сухую погоду тянуло сыростью и хлоркой. Муравьёв шел, не глядя по сторонам. Он знал эту дорогу. Она была частью ландшафта его профессии, таким же обыденным и неуютным, как коридоры облпрокуратуры.

Внутри пахло иначе. Это был сложный, многослойный запах: резкая, режущая ноздри нота формалина, сладковатый оттенок разложения, который не мог перебить никакой дезсредство, металлический дух крови и, как ни странно, стойкий аромат крепкого дешевого чая – его пили патологоанатомы в своей комнате. Воздух был холодным, на несколько градусов ниже, чем на улице, и эта прохлада пробиралась под одежду, садилась на кожу мертвым, липким поцелуем.

Дверь в секционный зал была приоткрыта. Муравьёв вошел без стука. Под ярким, безжалостным светом люминесцентных лап, отражавшимся от кафеля и никелированных поверхностей столов, лежало тело Ольги Беловой. Оно было накрыто простыней до подбородка, обнажая лишь лицо, которое теперь казалось еще более восковым и чужим, без намека на тень жизни.

За столом, спиной к двери, стоял человек в прорезиненном фартуке цвета запекшейся крови. Он что-то рассматривал в сильную лупу, держа в руках пинцет с крошечным кусочком ткани. Это был Леонид Аркадьевич, патологоанатом, известный в узких кругах под прозвищем «Лиодор». Откуда взялось прозвище – никто уже не помнил, но оно прилипло намертво. Он обернулся на скрип двери. Лицо – длинное, усталое, с глубокими носогубными складками и острым, словно выточенным из желтой кости, подбородком. Глаза смотрели на мир с выражением хронического, почти философского раздражения.

– А, майор, – произнес он хрипловатым, прокуренным голосом. – Прибыл посмотреть на мою скромную работу. Не торопитесь, я ещё не до песни дошёл.

Муравьёв молча кивнул, подошел ближе, но не к столу, а к тумбочке с инструментами. Он не любил стоять прямо над телом – это мешало сосредоточиться, навязывало ненужную, дешевую эмоцию.

– Что скажете, Леонид Аркадьевич?

– Скажу, что ваши коллеги из горотдела – идиоты. Сердечная недостаточность. Миокардит. – Он бросил пинцет в металлический лоток, тот звякнул, как колокольчик. – Да, сердце не фонтан, устало, изношено. У многих таких студенток. Недоедание, нервы, общежитие. Но от такого сердца не умирают вот так. Типа упал и умер. Это процесс. Длительный. С одышкой, с болями. А здесь… – он щелкнул пальцами, звук был сухим, как треск сломанной ветки, – выключили свет. Мгновенно.

Муравьёв почувствовал, как в груди сжимается знакомый холодный комок. Ожидание подтверждения.

– Чем выключили?

– Препарат нервно-паралитического действия. Быстрый. С элементом обездвиживания. Не цианид, не банальный эфир. Что-то более изысканное. Отрава джентльмена. Чистюли. – Лиодор снял очки, протер их краем фартука. Без них его глаза казались меньше, голубоватыми и невероятно усталыми. – При жизни. Инъекция, вероятно. Ищите след от укола. Я пока не нашел, но он есть. В паху, под мышкой, в волосистой части головы. Кулиса классическая.

– Штамп на руке видели?

– Видел. «Хранить вечно». Поэтично. И профессионально сделано. Не самодельный штемпель, а настоящий, казенный. Чернила – обычные фиолетовые для штампов, на анилиновой основе. Но старые. Очень старые. Отпечаток неровный, чернила въелись в кожу неравномерно, как будто печать давно не чистили, гуща налипла на буквы. – Он взглянул на Муравьёва. – Вы понимаете, что это значит?

– Что убийца имеет доступ к архиву. К старому архиву.

– Или сам является ходячим архивом, – мрачно пошутил Лиодор. – Но это не всё. Смотрите.

Он взял тот же пинцет, подошел к столу, где на листе чистой бумаги лежала аккуратно разложенная одежда жертвы: платье, пальто, перчатки, нижнее белье. Все было помечено бирками. Патологоанатом указал на подол синего платья, на его внутреннюю сторону, ближе к шву.

– Видите? Мельчайшие вкрапления. Я отобрал образцы.

Муравьёв наклонился. Под ярким светом на темной ткани были видны крошечные соринки: белесые, сероватые, несколько темно-синих точек. Без лупы они казались просто пылью.

– Это что?

– Целлюлоза. Клей. Частицы чернил. Бумажная пыль. Но не простая. – Лиодор говорил медленно, смакуя слова, как гурман. – Состав сложный. Есть волокна старой бумаги, довоенной, с высоким содержанием тряпичной массы. Есть частицы клея животного происхождения – костного, мездрового. Его уже лет тридцать как не используют. И чернила… те самые, из штампа. Фиолетовые анилиновые, но с выцветшим, разложившимся пигментом. Всё это вместе – как отпечаток пальца. Эта пыль десятилетиями лежала в одном месте. В очень специфическом месте. Где хранятся бумаги, сшитые на суровые нитки, переплетенные в кожу или коленкор, подписанные перьевыми ручками и запечатанные штампами с той самой фразой.

– Архив. Не библиотечный. А настоящий. Деловой. С грифами.

– Браво, майор, – Лиодор кивнул без тени улыбки. – Ваша жертва провела какое-то время в таком месте. Или контактировала с предметом, который оттуда. Причем контакт был близкий. Пыль осыпалась на подол платья, когда оно висело, или когда она сидела на корточках перед нижними полками. Она не просто зашла туда на минуту. Она там была. Незадолго до смерти.