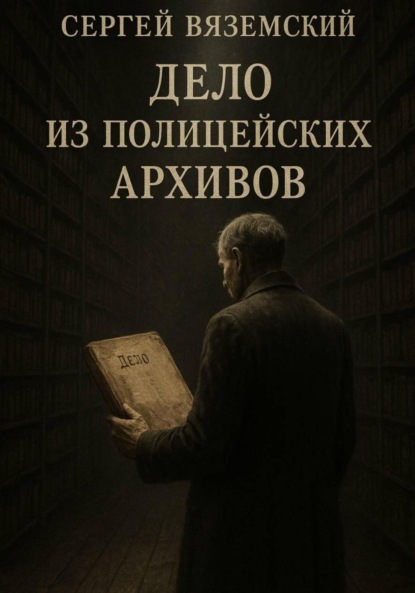

Дело из полицейских архивов

- -

- 100%

- +

Эхо в пыли

Тишина здесь была не просто отсутствием звука, а его весомым, спрессованным годами антиподом. Она давила на барабанные перепонки, забивалась в легкие вместе с сухой серой взвесью, которую принято называть пылью, но которая на самом деле была прахом. Прахом миллионов слов, судеб, прошений и приговоров, истлевших до состояния неразличимой субстанции. Воздух пах мышами, кислым клеем и забвением. Я вдыхал его уже который год, и он стал для меня привычнее запаха свежего хлеба или морозной свежести Невы. Он стал воздухом моего склепа, который я выбрал себе добровольно.

Стеллажи, точно ребра исполинского, давно издохшего кита, уходили вверх, в сумрачную, неразличимую высоту, где под сводчатым потолком метались редкие солнечные лучи, пробившиеся сквозь мутные, никогда не мытые готические окна. Лучи эти были бессильны и робки, они лишь подчеркивали господство полумрака, выхватывая на мгновение то золотое тиснение на корешке толстого тома, то паутину в углу, похожую на седую прядь. Архив Департамента полиции был царством порядка, доведенного до абсурда. Каждая папка, каждый фолиант имел свое место, свой номер, свою полку. Это был некрополь, где у каждого мертвеца была своя аккуратная numerata. И я был его смотрителем, негласным и неоплачиваемым.

Пальцы, привыкшие за десятилетия службы к спусковому крючку револьвера и холодным стальным браслетам, теперь с почти нежной, выработанной осторожностью перебирали хрупкие страницы. Моя задача, которую я сам на себя взвалил, была проста: систематизировать «неопознанных». Дела, пострадавшие от сырости в подвалах, дела с утерянными титульными листами, дела, чья принадлежность к тому или иному отделу была неясна. Работа кропотливая, неблагодарная, идеальная для старика, который хочет лишь одного – чтобы его оставили в покое. Я не искал здесь ничего. Напротив, я хоронил. Аккуратно, по всем правилам бюрократической науки, я предавал забвению то, что и так было почти забыто, пришивая бирки, вписывая номера в гроссбух, ставя точку в историях, оборвавшихся десятилетия назад.

– Алексей Глебович, к вам можно?

Голос, молодой и звонкий, прозвучал в этой гробнице так неуместно, что я вздрогнул. У входа в мой ряд, робко переминаясь с ноги на ногу, стоял Дмитрий Орлов, младший архивариус и внук моего старого приятеля Петра Захаровича. Худощавый юноша в чиновничьем вицмундире, который был ему слегка велик в плечах, с вечно растрепанными русыми волосами и близорукими, но живыми и умными глазами за стеклами пенсне. Его молодость и неиссякаемый энтузиазм казались здесь чем-то почти святотатственным. Он толкал перед собой скрипучую тележку, доверху груженную тощими папками неопределенного цвета.

– Привез вам новую партию с третьего яруса, – смущенно улыбнулся он. – С антресолей, что над канцелярией. Там десятилетиями никто не прибирался. Петр Захарович велел кланяться, беспокоится, не слишком ли вы себя утруждаете.

Я молча кивнул, принимая его слова к сведению. Беспокойство Петра было мне понятно, но бесполезно. Что еще мне оставалось? Сидеть в своей пустой квартире на Гороховой и слушать, как тикают часы, отмеряя оставшееся мне время? Здесь, в архиве, время застыло. Оно не текло, оно лежало пластами, как геологические породы. И это меня устраивало.

– Благодарствую, Дмитрий Петрович, – проскрипел я. Голос от долгого молчания стал похож на скрип несмазанной дверной петли. – Ставьте здесь. Разберусь.

Он с готовностью подкатил тележку к моему столу, заваленному бумагами, и, помешкав, спросил:

– Может, помочь чем? Я сегодня свободен после обеда.

– Не стоит. Здесь спешка ни к чему. Она вредит сохранности документов, – ответил я, давая понять, что разговор окончен.

Дмитрий кивнул, поправил пенсне и, пожелав мне доброго дня, неслышно удалился, оставив меня наедине с новой порцией забвения. Я медленно, со старческой обстоятельностью, принялся перекладывать папки с тележки на стол. Все они были похожи друг на друга: покрытые слоем въевшейся грязи, с рассыпающимися от прикосновения тесемками, пахнущие тленом. Я механически сдувал пыль, протирал обложки сухой тряпицей и вглядывался в выцветшие чернила, пытаясь разобрать суть дела. «О краже дров с казенного склада», «О бродяге, пойманном без паспорта», «О жалобе купчихи второй гильдии на шумных соседей»… Мелкие, незначительные драмы, давно отыгранные и забытые всеми участниками.

И тут одна из них выпала из стопки и шлепнулась на пол, подняв маленькое облачко пыли. Я нагнулся, чтобы поднять ее, и сразу почувствовал – она другая. Она не походила на прочих – тоньше, из картона дурного серо-бурого цвета, без казенного штампа, без регистрационного номера на корешке. Тесемки истлели полностью, и папка держалась закрытой лишь силой собственного ветхого естества. На лицевой стороне, выведенная каллиграфическим почерком столоначальника, застыла надпись, от которой у меня внутри что-то едва заметно похолодело.

«Дело об исчезновении студента А. Веретенникова. 1859 год. Следствие прекращено».

А ниже, другим почерком, более размашистым и властным, красными чернилами была выведена резолюция: «Подлежит уничтожению».

Я замер. За тридцать лет службы в сыскной полиции я видел тысячи подобных резолюций. «Уничтожить», «Сдать в архив на вечное хранение», «Предать забвению». Но эта была особенной. Приказ об уничтожении был прямым и недвусмысленным. Такие дела сжигались в печи во дворе Департамента под присмотром специального чиновника. Они не должны были попадать сюда, в этот чистилищный лабиринт. Они должны были обратиться в пепел. Почему же эта папка уцелела? Кто-то ослушался приказа? Или спрятал ее намеренно, рискуя карьерой, а то и свободой?

Мои пальцы сами собой, против воли, разжали хрупкие створки картона. Внутри лежало всего несколько листов. Протокол допроса дворника, видевшего, как студент Веретенников выходил из своего дома. Показания хозяйки квартиры, которой он задолжал за два месяца. Рапорт околоточного надзирателя. Все. Ни фотографий, ни описи вещей, ни допросов родных или друзей. Ничего, что должно быть в деле об исчезновении человека. Это был не скелет дела, а лишь несколько разрозненных костей.

Я перевернул последний лист и почувствовал под ним что-то твердое, плоское, зашившееся в сгиб картонной обложки. Я осторожно подцепил край ногтем и вытащил небольшой предмет. Это был серебряный медальон, овальной формы, размером с крупную монету. Он был тусклым от времени, покрытым темным налетом, но на крышке еще можно было различить изящную гравировку – переплетенные литеры «Е» и «В». Я нажал на крошечную застежку. Раздался тихий щелчок, и медальон открылся.

Изнутри на меня посмотрела женщина.

Это была миниатюра, написанная на слоновой кости, – работа искусного, тонкого мастера. Молодая женщина, лет двадцати пяти, с высокой прической из темных волос, по моде середины века. Правильные, почти античные черты лица, лебединая шея, чуть приоткрытые губы. Она была прекрасна той холодной, отстраненной красотой, что часто встречается на старинных портретах. Но не это заставило меня затаить дыхание. Взгляд. Вот что ударило меня, как удар хлыста по лицу. Художник каким-то непостижимым образом сумел запечатлеть не просто цвет радужки – глубокий, почти черный, – а само выражение. В нем не было ни кокетства, ни салонной томности, что приличествует подобным портретам. В нем была мольба. Отчаянная и ясная, как крик в безлюдном переулке. Взгляд человека, смотрящего в лицо чему-то страшному, неотвратимому. Казалось, она смотрит не на художника, а сквозь него, сквозь десятилетия, прямо на меня, сидящего в пыльном архиве, и безмолвно просит о помощи.

Я долго сидел, не отрывая глаз от миниатюры. Тишина архива перестала быть мертвой. Она наполнилась шепотом, эхом давно отзвучавших слов. Кто ты? Как твое имя? Какое отношение ты имеешь к исчезнувшему студенту? Почему твой портрет спрятан в деле, приговоренном к сожжению? Вопросы, которые я разучился задавать, полезли в голову один за другим, непрошеные и назойливые.

Что-то давно омертвевшее во мне, погребенное под толщей лет, личной трагедии и казенной рутины, шевельнулось. Это был зуд, знакомый и почти забытый. Зуд охотника, напавшего на след. Неутолимое любопытство следователя, увидевшего первую нить в запутанном клубке. Я считал, что эта болезнь покинула меня навсегда в тот день, когда я положил на стол начальнику прошение об отставке. Когда я понял, что есть преступления, которые никогда не будут раскрыты, потому что преступники стоят выше закона. Я похоронил в себе сыщика Глебова, оставив лишь старика Глебова, архивариуса-добровольца. Но сейчас, глядя в умоляющие глаза незнакомки, я чувствовал, как мертвец начинает ворочаться в своей могиле.

Я закрыл медальон. Щелчок застежки прозвучал оглушительно громко. Я аккуратно вложил его обратно в папку. Затем я огляделся. Длинные ряды стеллажей хранили свое молчание. В дальнем конце зала скрипела под чьими-то шагами половица. Обычный день в архиве. Никто не видел. Никто не знает. Я мог просто положить эту папку на место. Сдать ее вместе с прочими в обработку. Я мог подчиниться приказу, пусть и отданному тридцать пять лет назад. Сжечь ее в маленькой чугунной печке, что стояла в моем углу для обогрева. И никто бы никогда не узнал. Так было бы правильно. Так было бы спокойно.

Но я не смог. Взгляд женщины из медальона стоял у меня перед глазами. Он смешался с другим взглядом, который преследовал меня в кошмарах, – взглядом моей двенадцатилетней дочери в тот последний миг, когда я видел ее живой. Взглядом, полным немого вопроса, на который у меня никогда не будет ответа.

Медленным, решительным движением я сунул тонкую картонную папку под сюртук. Холодный картон прижался к груди, и на миг мне показалось, что я чувствую слабое биение второго сердца – сердца этой папки, этого дела, этой забытой трагедии.

Я поднялся, поправил одежду, чувствуя себя вором в этом храме порядка. Мой рабочий день еще не был окончен, но я знал, что больше не смогу заниматься перебиранием бумаг. Я двинулся к выходу, и мои шаги, обычно шаркающие и неспешные, стали тверже. Они гулко отдавались в тишине, нарушая ее вековой покой.

Выйдя на Гороховую, я поежился. Петербург встретил меня своей обычной хмурой серостью. Низкое, свинцовое небо нависало над крышами, грозясь пролиться то ли дождем, то ли мокрым снегом. Ветер с Невы нес промозглую сырость, проникавшую под одежду. Город жил своей жизнью: грохотали по брусчатке пролетки, спешили по своим делам чиновники и купцы, кричали разносчики. Но для меня он вдруг изменился. Теперь это был не просто город, где я доживал свой век. Это было место преступления. Огромное, раскинувшееся на болотах место преступления, где под каждым камнем, за каждым парадным фасадом могла скрываться тайна, ждущая своего часа.

Папка под сюртуком казалась неподъемной. Я шел, не разбирая дороги, и чувствовал себя так, как не чувствовал уже много лет. Живым. И смертельно уязвимым.

Имя, вырезанное бритвой

Моя квартира на Гороховой была моей крепостью и моим же склепом, только куда более уютным, чем архивный. Здесь царил порядок, возведенный в религию. Каждая книга на полке знала свое место. Каждый предмет на письменном столе лежал под выверенным углом. Этот педантизм был единственным, что осталось у меня от прежней жизни, единственным способом удержать хаос внешнего мира за порогом. Я зажег фитиль керосиновой лампы. Мягкий желтый свет вырвал из полумрака круглый стол, два жестких стула и часть книжного шкафа, оставив углы комнаты тонуть в густых, бархатных тенях. Поставил на огонь медный чайник. Пока он ворчливо набирал тепло, я сел за стол и положил перед собой папку.

Здесь, в тишине моего убежища, она выглядела еще более чужеродной и опасной. Грязный картон на фоне полированного дерева стола казался язвой, предвестником заражения. Я смотрел на нее так, как смотрят на подброшенного к дверям младенца или на анонимное письмо с угрозой. Я знал, что, открыв ее снова, я нарушу главный завет своей отставки: не впускать чужие трагедии в свой дом. Мой дом и так был доверху набит одной, собственной.

Чайник засвистел тонко и жалобно. Я машинально заварил крепкий чай в граненом стакане, отхлебнул обжигающую, горьковатую жидкость. Тепло растеклось по телу, но не смогло растопить ледяной комок, образовавшийся внутри еще в архиве. Я снова открыл папку. На этот раз я вынул из нее все содержимое и разложил на столе под светом лампы: три листа протоколов, рапорт и серебряный медальон. Композиция напоминала скудные останки, извлеченные с места давнего крушения.

Первым я взял протокол допроса дворника, Ипата Поликарпова. Бумага была плотной, с водяными знаками в виде двуглавого орла, но пожелтевшей по краям, как осенний лист. Чернила выцвели до цвета запекшейся крови. Я поднес лист ближе к лампе, вооружившись лупой, которую держал для чтения мелкого шрифта в газетах. Почерк писаря был убористым, почти бисерным. Дворник показал, что студент Веретенников, квартировавший во втором флигеле, покинул дом утром, около девяти часов, 14 апреля 1859 года. Был одет в студенческую тужурку, нес под мышкой тяжелый том в кожаном переплете. Настроение имел бодрое, даже насвистывал что-то, чего за ним ранее не водилось.

Затем я взял показания хозяйки квартиры, вдовы коллежского асессора Прасковьи Лукиной. Та же бумага, тот же почерк. Но дата стояла другая – 15 апреля, на следующий день после исчезновения. Хозяйка утверждала, что Веретенников ушел накануне не утром, а уже после полудня, ближе к трем часам. Никакой книги у него не было, но в руках он вертел небольшой, туго перевязанный бечевкой сверток. И был он не бодр, а напротив, бледен и взволнован, словно спешил на дуэль, а не на лекцию.

Я отложил листы и потер виски. Это было не просто расхождение. Это были два совершенно разных утра, два разных человека. В любом нормальном деле следователь, увидев такое, немедленно бы устроил очную ставку, вытряс бы из обоих правду. Но здесь не было ни отметок о дополнительных допросах, ни резолюции с требованием прояснить обстоятельства. Следователь будто бы проглотил это вопиющее противоречие, не поперхнувшись.

Мой взгляд упал на даты. 14 апреля… 15 апреля… Что-то в них царапало глаз. Я снова взял лупу. Да. Вот оно. Цифра «4» в дате допроса дворника была жирнее, чем остальные знаки. Чернила легли гуще, словно ее обвели повторно. А под ней, если присмотреться под определенным углом, проступал едва заметный, почти слившийся с бумагой контур другой цифры. Кажется, «5». Неужели дворника допрашивали в тот же день, что и хозяйку, 15-го числа, но кому-то понадобилось, чтобы его показания были датированы днем исчезновения? Зачем? Чтобы создать видимость оперативной работы? Или чтобы его слова выглядели более весомыми, как показания первого и последнего, кто видел пропавшего?

Это была уже не небрежность. Это была работа. Грубая, но целенаправленная. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок профессионального узнавания. Так работают, когда нужно не найти истину, а похоронить ее. Похоронить быстро и достаточно глубоко, чтобы случайный прохожий не споткнулся о могильный холм.

Третий документ, рапорт околоточного надзирателя 3-го участка Спасской части, был еще более странным. Он был сух и лаконичен. Докладывалось, что розыскные мероприятия – опрос знакомых, проверка больниц и моргов – результатов не дали. Версия о причастности студента к тайным обществам не подтвердилась. Далее шло перечисление тех самых «знакомых», которых якобы опросили. И вот здесь меня ждало главное открытие.

После фразы «Были допрошены его университетские товарищи…» шло пустое место. Не просто пробел. Я поднес лист к самому стеклу лампы. Свет, пройдя сквозь бумагу, выявил то, что было невидимо в полумраке. В этом месте бумага была тоньше, ее структура была нарушена. Я провел по этому месту подушечкой пальца. И ощутил неровный, чуть шершавый край.

Кто-то. Аккуратно. Острым, как бритва, лезвием вырезал из середины листа полоску текста. Фамилии. Имена тех, кто мог бы рассказать о Веретенникове, о его жизни, его связях, его тайнах. Работа была ювелирной. Лезвие прошло точно по строке, не задев соседние. Затем края разреза были чем-то приглажены, затерты, чтобы сделать его менее заметным. Хирургическое вмешательство. Из тела документа удалили жизненно важный орган.

Я лихорадочно схватил другие листы. Да. И в показаниях хозяйки то же самое. «Он часто принимал у себя гостей, среди которых бывали…» – и снова этот шрам на бумаге, эта пустота, кричащая громче любых слов. А дальше: «…и некая девица, имени которой я не знаю, но которая, по слухам, была связана с семейством…». И опять зияющая дыра, вырезанная безжалостной рукой невидимого цензора. Фамилия семейства, к которому имела отношение таинственная гостья, была удалена.

Я откинулся на спинку стула. Комната медленно плыла перед глазами. Это меняло все. Это не было делом, которое «замяли» из-за лени или нехватки улик. Это была операция по зачистке. Тщательная, продуманная, исполненная кем-то, кто имел доступ к следственным документам и обладал достаточной властью, чтобы быть уверенным – никто не посмеет задавать вопросы. Кто-то могущественный приложил руку к тому, чтобы история студента Веретенникова и связанных с ним людей навсегда канула в небытие. Чтобы от нее остались лишь обрывки фраз, лишенные смысла. Чтобы само упоминание их имен стало преступлением.

Я вспомнил рассказы старых коллег, шепотки в курилках о методах работы Третьего отделения, этой тайной инквизиции покойного государя Николая Павловича. Они не оставляли следов. Их «следствие» было подобно скальпелю хирурга – точное, безжалостное и стерильное. Они не просто закрывали дела, они вымарывали события из самой истории. Упраздненное почти пятнадцать лет назад, оно все еще отбрасывало длинную, холодную тень. И почерк, который я видел на этих бумагах, был до боли похож на их методы.

Теперь я понял, почему приказ об уничтожении не был исполнен. Тот, кто прятал эту папку, не просто ослушался. Он оставлял послание. Он не мог говорить, поэтому он сохранил это изуродованное дело как немой крик, как свидетельство преступления, совершенного не Веретенниковым, а против него. Этот неизвестный архивариус или следователь, живший тридцать пять лет назад, протягивал мне руку из прошлого, надеясь, что когда-нибудь ее увидят.

Мои пальцы коснулись холодного серебра медальона. Я снова открыл его. Женщина с портрета смотрела на меня все с той же отчаянной мольбой. Но теперь ее взгляд обрел для меня смысл. «…некая девица… была связана с семейством…». Ее имя тоже было там, на вырезанной полоске бумаги. Ее история была сердцем этой тайны. Веретенников был лишь сопутствующей жертвой, свидетелем, которого убрали заодно.

Я закрыл глаза. Перед внутренним взором пронеслись лица из моей собственной, незавершенной истории. Лицо лихача, сына сановника, чья тройка раздавила экипаж с моей женой и дочерью. Лицо следователя, который с извиняющейся улыбкой объяснял мне, что «кучер не справился с управлением», а его высокородный хозяин «глубоко опечален случившимся». Лицо начальника департамента, который по-отечески советовал мне «не губить карьеру» и принять неизбежное. В моем деле тоже были вырезаны имена. Не скальпелем, но молчанием, властью и деньгами. Я не смог ничего сделать тогда. Я сломался. Сдался. Ушел, чтобы доживать свой век среди мертвых бумаг, потому что с живыми людьми я больше не мог иметь дела.

И вот теперь другое, чужое дело, покрытое пылью десятилетий, легло на мой стол и смотрело на меня моими же собственными глазами, глазами моего поражения. Система не изменилась. Она лишь сменила мундиры и вывески. Она все так же умела вырезать имена и судьбы из книги жизни, оставляя после себя аккуратные, незаметные пустоты.

Я встал и подошел к окну. Ночь окончательно вступила в свои права. Петербург утонул в сыром, клубящемся тумане, который скрадывал очертания домов, превращая их в смутные тени. Редкие газовые фонари на другой стороне улицы светили тусклыми, размытыми пятнами, как глаза больного животного. Город хранил свои тайны так же надежно, как и мои архивы. Он был их естественным продолжением.

Я знал, что должен делать. Вернуть папку в архив, засунуть ее подальше на полку и забыть. Это было бы разумно. Безопасно. Это было бы продолжением моей тщательно выстроенной жизни-в-смерти. Любой другой на моем месте так бы и поступил.

Но я больше не был «любым другим». Этот изуродованный клочок картона, этот взгляд женщины из медальона разбудили во мне то, что я считал давно похороненным. Не жажду справедливости – я был слишком стар и циничен, чтобы верить в это громкое слово. Нет. Это было нечто иное. Упрямство старого мастера, увидевшего работу дилетанта и варвара. Оскорбленное профессиональное чувство. Следователь во мне, которого я пытался уморить голодом тринадцать лет, вдруг поднял голову. Эти люди, эти мясники, оставили следы. Они думали, что их работа чиста, но они ошибались. Они оставили противоречия. Они оставили шрамы на бумаге. Они оставили медальон.

Они оставили меня.

Я вернулся к столу. Аккуратно собрал листы, вложил их в папку. Медальон я оставил лежать на столе. Его холодный блеск в свете лампы был единственной точкой света в этой темной истории. Я подошел к книжному шкафу, достал из нижнего ящика пустую конторскую книгу в толстом черном переплете – ту, что я купил когда-то для ведения домашних расходов, но так и не начал. Я положил ее на стол рядом с папкой. Раскрыл на первой странице. Взял ручку, обмакнул перо в чернильницу.

Воздух в комнате казался наэлектризованным. Я чувствовал себя заговорщиком в собственной квартире. На мгновение мне стало страшно. Я отчетливо понимал, что, написав первое слово, я подписываю приговор своему покою, а может, и своей жизни. Что я вступаю на тропу, с которой нет возврата, в мир, из которого я так отчаянно бежал.

Но потом я снова посмотрел на портрет в медальоне. На ее губах, казалось, застыл немой вопрос: «Ты тоже промолчишь?».

И я перестал бояться. Терять мне было больше нечего.

Мое перо со скрипом коснулось чистой страницы. Сверху, своим старым, выверенным почерком, я вывел заглавие: «Дело об исчезновении студента А. Веретенникова. 1859 год. Частное дознание».

Я начал собственное, неофициальное расследование.

Шепот Третьего отделения

Утро встретило меня не рассветом, а лишь сменой оттенков серого за окном. В Петербурге заря не приходит, она просачивается, как вода сквозь худую крышу, неохотно и холодно. Я не спал, но и не бодрствовал, проведя ночь в том странном, липком оцепенении, когда сознание работает с лихорадочной ясностью, а тело остается неподвижным, словно парализованным. Конторская книга с первой, единственной записью, лежала на столе, и ее чистые страницы казались мне укором, требованием заполнить их, дать имена вырезанным теням.

Папка жгла руки, даже сквозь толстую оберточную бумагу, в которую я ее завернул. Нести ее по улице в таком виде было все равно что нести бомбу с зажженным фитилем. Каждый взгляд встречного, казалось, проникал под мой сюртук, видел очертания запретного дела. Я направился не к архиву, а на Васильевский остров, туда, где прямые, как армейский строй, линии улиц пытались навести порядок в хаосе болотной топи. Там, в тихом доходном доме, доживал свой век Петр Захарович Стасов, бывший главный архивариус Департамента, мой давний приятель и, в некотором роде, мой предшественник в этом добровольном склепе. Но, в отличие от меня, он ушел на покой по выслуге лет, а не по причине душевного надлома, и сохранил ту ясность ума и обширность памяти, которые для архивариуса ценнее любого ордена. Если кто и мог пролить свет на административные призраки прошлого, так это он.

Его квартира на третьем этаже встретила меня запахом, который я всегда с ним ассоциировал: смесь ромашкового отвара, которым он лечил свою вечную одышку, старых книг и теплого воска от натирания паркета. Сам Петр Захарович, маленький, высохший старичок в стеганом халате и с ермолкой на лысой голове, сидел в глубоком вольтеровском кресле у окна. Его лицо, похожее на печеное яблоко, сморщилось в улыбке при моем появлении.

– Алексей Глебович! Какими судьбами? Решил-таки променять пыль казенную на мою, домашнюю? Проходи, садись. Аннушка, голубушка, нам бы чаю! – прошамкал он, указывая дрожащей, покрытой коричневыми пятнами рукой на стул напротив.

Мы обменялись ритуальными фразами о здоровье, о погоде, о новом государе и туманных перспективах, которые его воцарение сулило. Я пил горячий, пахнущий луговыми травами чай и чувствовал, как сверток под мышкой становится все тяжелее. Я знал, что должен выждать, дать старику выговориться, но терпение мое истончилось за бессонную ночь.