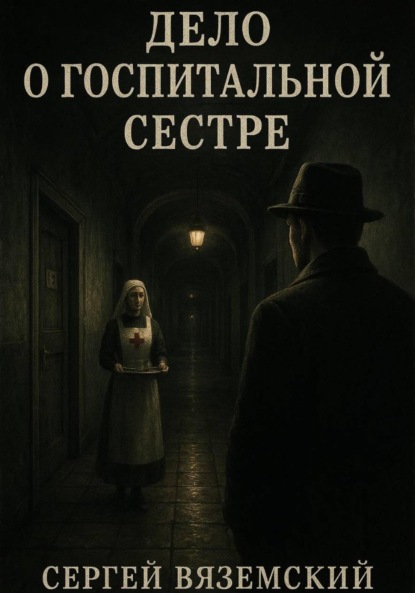

Дело о госпитальной сестре

- -

- 100%

- +

Тихий яд в палате номер семь

Паровоз выдохнул с усталым, надсадным шипением, окутав перрон клубами серого, пахнущего гарью пара. Станислав Арсеньевич Белозерцев шагнул из вагона на мокрую, щербатую брусчатку и плотнее запахнул воротник тяжелого драпового пальто. Калуга встретила его мелким, назойливым дождем, который превращал октябрьский воздух в холодную, взвешенную в пространстве муть. Город, едва видневшийся за зданием вокзала, казался размытым акварельным наброском, где все краски смешались в единый унылый тон. На перроне царило то суетливое, но приглушенное движение, что стало привычным для любого тылового города империи: носильщики с тележками, офицеры, отдающие короткие распоряжения, и женщины в темных платках, чьи глаза искали в окнах прибывшего поезда знакомые лица, но чаще находили лишь пустоту.

Возле столба с эмалированной табличкой «Выходъ въ городъ» его уже поджидала грузная фигура в полицейской шинели. Мужчина, лет сорока пяти, с пышными, прокуренными усами и лицом, которое могло бы показаться добродушным, если бы не цепкий, изучающий взгляд маленьких, глубоко посаженных глаз. Он неторопливо раздавил папиросу каблуком и шагнул навстречу.

– Господин юрисконсульт Белозерцев? – голос был с хрипотцой, под стать погоде. – Захар Пантелеевич Захарченко, местный пристав. Добро пожаловать, так сказать, в нашу вотчину.

Белозерцев молча кивнул, протянув руку в безупречной кожаной перчатке. Рукопожатие пристава было крепким, крестьянским.

– Депеша из Ставки пришла только вчера вечером, – продолжал Захарченко, пока они шли к поджидавшей их пролетке. – Сразу не поверил. По такому-то делу… человека вашего уровня.

– Уровень дела определяется не местом, а обстоятельствами, господин пристав, – сухо ответил Белозерцев, усаживаясь на влажное кожаное сиденье. – Введите меня в курс. Телеграмма была лаконична.

Пролетка тронулась, колеса зашелестели по мокрым листьям, налипшим на булыжник. Город медленно проступал из тумана: двухэтажные купеческие дома, темные окна гимназии, редкие прохожие под зонтами. Война здесь чувствовалась иначе, чем в прифронтовой полосе. Она не кричала разрывами снарядов, а шептала – траурными повязками на рукавах, пустыми глазницами лазаретов, забитых до отказа, и неестественной тишиной, висевшей над улицами.

– Третий случай за месяц, – начал Захарченко, выудив из портсигара новую папиросу. Он не закурил, лишь вертел ее в толстых пальцах. – Все в губернском земском госпитале. Все – офицеры, идущие на явную поправку. Первый – штабс-капитан Григорьев. Осколочное в ногу. Уже готовился к выписке. Умер ночью. Врачи написали – «паралич сердца». Списали на последствия ранения, на контузию. Бывает. Через десять дней – поручик Якушев. Простреленное плечо, рана чистая, почти зажила. Та же история. Ночью, тихо, без крика. И снова – сердце. А третьего дня – капитан Сомов, артиллерист. Шрапнелью секло спину, но ничего жизненно важного. Уже сидел в постели, писал письма. Вечером ему сделали последнюю перевязку, а утром нашли холодным. И опять, будь оно неладно, «сердечная недостаточность».

– А главный врач? Что он говорит? – взгляд Белозерцева был прикован к мелькавшим за окном домам, но все его внимание было сосредоточено на словах пристава.

– Доктор Штерн, Лев Борисович, – Захарченко наконец чиркнул спичкой. – Светило. Из Риги. С началом войны сам вызвался госпиталь организовать. Руки золотые, говорят. Спасает тех, от кого все отказались. Он разводит руками. Говорит, война истощает организм, нервы. Что сердце у фронтовиков – как изношенный механизм, может отказать в любой момент. Звучит логично. Но три раза подряд, с одной и той же поправкой… Губернатор занервничал, написал в Ставку. Вот вы и здесь.

Пролетка остановилась у массивного здания из красного кирпича, бывшего прежде женской гимназией. Теперь над парадным входом висел флаг с красным крестом. Воздух здесь был гуще, тяжелее. Он пах карболкой, несвежими бинтами и тем едва уловимым, сладковатым запахом тлена, который не могли вытравить никакие дезинфицирующие средства. Из распахнутых окон второго этажа доносился протяжный стон.

Главный врач Штерн принял их в своем кабинете, просторном, с высоким потолком и огромным дубовым столом. Он был высок, представителен, с ухоженной седеющей бородкой и умными глазами за стеклами дорогого пенсне. Врач излучал спокойствие и компетентность. Он говорил тихо, но внятно, подбирая точные формулировки, словно ставил диагноз.

– Я чрезвычайно рад, что делу придано такое значение, господин Белозерцев, – произнес он, сложив тонкие пальцы в замок. – Поверьте, эти смерти для меня – не только трагедия, но и личный профессиональный удар. Капитан Сомов был моим пациентом. Крепкий организм, воля к жизни… Я был уверен в его скорейшем выздоровлении.

– Тем не менее, он мертв, – голос Белозерцева был лишен всякой интонации. – Я бы хотел осмотреть тело и палату. Немедленно.

Штерн на мгновение поджал губы. Едва заметное движение, длившееся не дольше удара сердца, но следователь его отметил. Это было не удивление и не досада. Это было что-то иное – оценка. Холодная, быстрая оценка нового игрока, появившегося на поле.

– Разумеется, – кивнул врач, поднимаясь. – Тело еще в нашей импровизированной покойницкой. Я распорядился не отправлять в часовню до особого указания. Следуйте за мной.

Они прошли по длинному, гулкому коридору. Мимо тянулись палаты, из которых доносились стоны, кашель, обрывки бредовых фраз. Белозерцев видел изможденные лица, забинтованные головы, ампутированные конечности, лежащие поверх серых казенных одеял. Госпиталь был метафорой всей страны – израненной, страдающей, но еще цепляющейся за жизнь из последних сил.

Покойницкая располагалась в бывшем гимназическом карцере – маленькой холодной комнате в подвале. На деревянном столе, накрытое простыней, лежало тело капитана Сомова. Белозерцев медленно снял перчатки.

– Оставьте нас, – бросил он Захарченко и Штерну.

Когда дверь за ними закрылась, он стянул с покойного простыню. Капитан был мужчиной лет тридцати, с волевым, обветренным лицом и светлыми, чуть выгоревшими усами. На груди виднелся след от георгиевского креста. Белозерцев методично, сантиметр за сантиметром, осмотрел тело. Ни следов борьбы, ни уколов, ни синяков. Кожа была бледной, с легким синеватым оттенком. Выражение лица – умиротворенное, почти спокойное. Словно человек не умер, а просто очень глубоко заснул. Он тщательно осмотрел роговицу глаз, заглянул в рот, проверил состояние ногтей. Ничего. Абсолютно ничего, что указывало бы на насильственную смерть. Это было чистое, профессиональное убийство, замаскированное под естественные причины. Яд, не оставляющий следов, или что-то еще, более хитроумное.

Затем он поднялся в палату номер семь. Это была большая комната, бывший класс, в которой стояло шесть коек. Кровать Сомова у окна была уже пуста, аккуратно застелена. Белозерцев начал осмотр с той же педантичной медлительностью. Он проверил тумбочку: стопка писем, перевязанных лентой, недочитанный номер «Русского слова», иконка Святого Георгия. Проверил стакан с водой, личные вещи под кроватью. Ничего подозрительного. Он опросил соседей по палате. Все они спали и ничего не слышали. Лишь один, молодой прапорщик с перевязанной рукой, вспомнил, что поздно вечером, уже после отбоя, к Сомову заходила сестра милосердия.

– Которая? – вопрос Белозерцева прозвучал резко.

– Воскресенская. Анна Николаевна, – прапорщик смутился. – Она самая тихая. Всегда придет, спросит, не нужно ли чего. К капитану она часто заходила. Он ее очень уважал. Говорил, у нее рука легкая.

Вернувшись в кабинет Штерна, Белозерцев сел напротив врача.

– Сестра Анна Воскресенская, – произнес он, словно пробуя имя на вкус. – Расскажите мне о ней.

Штерн снял пенсне и принялся протирать стекла кусочком замши. Движения его были выверенными и неторопливыми.

– Анна Николаевна – одна из лучших наших сестер. Самоотверженная, исполнительная, безмерно сострадательная. Дочь покойного московского профессора. Образованная, из хорошей семьи. Настоящий ангел милосердия. Солдаты ее боготворят.

– Этот «ангел» дежурил в ночь смерти капитана Сомова?

– Да, это была ее смена.

– А в ночи, когда скончались поручик Якушев и штабс-капитан Григорьев? – Белозерцев подался вперед, его серые глаза впились в лицо врача.

Штерн помедлил с ответом, сверяясь с лежавшим на столе журналом дежурств. Эта микроскопическая пауза говорила следователю больше, чем любые слова.

– Да, – наконец произнес он, и в его голосе прозвучала нотка тщательно скрываемого удивления, будто он сам только что совершил это открытие. – Какое странное совпадение. В обоих случаях она тоже была на дежурстве. И последней общалась с покойными. Помогала им выпить лекарство перед сном, поправляла подушку… Оказывала, так сказать, последнюю заботу.

Следователь поднялся. Вся первоначальная картина дела, размытая и неопределенная, внезапно обрела фокус. В центре ее теперь стояла тихая, самоотверженная сестра милосердия, чей путь странным образом пересекся с тремя внезапными смертями. Сострадание, доведенное до крайности. Забота, оборачивающаяся гибелью.

– Я хочу поговорить с ней, – сказал Белозерцев.

За окном дождь усилился. Крупные капли барабанили по стеклу, словно отбивая тревожный, неотвратимый ритм. Багровая тень войны, казалось, сгустилась в стенах этого госпиталя, и Белозерцев чувствовал, что под маской благодетели и милосердия здесь скрывается зло, куда более холодное и расчетливое, чем ярость фронтовых атак. Имя этому злу, возможно, было Анна Воскресенская.

Холодный взгляд сострадания

Ему выделили одну из комнат в административном крыле, бывшую учительскую. От прежней жизни здесь остались лишь темные прямоугольники на выцветших обоях, где когда-то висели портреты и карты, да едва уловимый запах меловой пыли, который не смогли вытравить ни время, ни въевшийся госпитальный дух карболки. Белозерцев распорядился принести простой стол и два жестких стула. Он поставил их друг напротив друга с выверенной точностью, так, чтобы свет из высокого окна падал на лицо допрашиваемого, оставляя его собственное в полутени. На столе он не разместил ничего, кроме чистой промокательной бумаги и массивной чернильницы. Любой предмет мог стать точкой опоры для взгляда, отвлечь, дать мгновение на обдумывание ответа. Ему же нужна была полная, стерильная концентрация.

За окном дождь сменил тактику: он перестал барабанить и теперь тихо, неотступно сочился с низкого неба, покрывая стекло серой водяной пленкой, сквозь которую госпитальный двор с его мокрыми деревьями и редкими фигурами санитаров казался сценой из подводной жизни. Белозерцев не садился. Он стоял у окна, спиной к двери, и ждал. Он слышал, как ее привели – тихие шаги по коридору, короткий, почтительный стук, скрип отворяемой двери. Он не обернулся, давая тишине в комнате настояться, стать плотной и тяжелой.

– Господин следователь, вы хотели меня видеть? – голос был ровным, без дрожи, но очень тихим. В нем не было ни вызова, ни заискивания. Только усталость.

Он медленно повернулся. Анна Воскресенская стояла у порога, не решаясь войти дальше. Высокая, стройная, в безупречно белом переднике и такой же косынке, из-под которой выбивалась лишь одна светлая, непокорная прядь. Ее лицо было бледным, почти прозрачным, и оттого большие голубые глаза казались еще темнее и глубже. В них не было страха, который он ожидал увидеть. Не было и любопытства. Была лишь бездонная печаль, как у человека, который слишком долго смотрит на чужие страдания и часть их навсегда поселилась в нем самом. Руки ее, чуть покрасневшие и огрубевшие от постоянного мытья и работы, были спокойно сложены на переднике.

– Прошу, садитесь, – Белозерцев указал на стул. Сам он обошел стол и сел напротив, оставшись в тени.

Она села, выпрямив спину, как подобает воспитанной барышне. Положила руки на колени и замерла, устремив взгляд куда-то ему за плечо, на мокрое стекло. Она не ерзала, не теребила край передника. Ее спокойствие было неестественным, почти вызывающим. Или же оно было последним прибежищем души, дошедшей до предела.

– Ваше имя Анна Николаевна Воскресенская? – начал он ровным, лишенным эмоций голосом, словно зачитывал протокол.

– Да.

– Вы работаете сестрой милосердия в этом госпитале с мая сего года?

– С конца апреля.

Он сделал едва заметную пометку в уме. Точность в деталях. Хороший знак. Или очень хороший лжец.

– Вы ухаживали за капитаном Сомовым?

При упоминании фамилии ее плечи едва заметно дрогнули. Она опустила взгляд на свои руки.

– Да. Он был моим пациентом с того дня, как его привезли.

– Расскажите мне о его последнем вечере. Подробно. Все, что вы видели, слышали, делали. Начиная с девяти часов вечера.

Она подняла на него глаза. Теперь в них появилось что-то еще – недоумение. Словно она не понимала, какое отношение ее рутинные обязанности могут иметь к внезапной трагедии.

– В девять вечера был обход. Я раздавала лекарства. Капитану Сомову был прописан бромистый калий для спокойного сна. Он плохо спал последние дни, его мучили боли. Я принесла ему порошок, разведенный в воде. Он выпил. Поблагодарил.

– Он был один в этот момент?

– В палате было еще пятеро раненых. Но я не знаю, спали они или нет. Я говорила с капитаном вполголоса.

– Что было дальше?

– Я поправила ему подушку. Он попросил притушить лампу, сказал, что свет бьет в глаза. Я выполнила его просьбу. Он спросил, буду ли я дежурить всю ночь. Я ответила, что да, до восьми утра. Он улыбнулся и сказал: «Тогда я спокоен, сестрица. С вами не страшно». Это были его последние слова. Ко мне.

Ее голос не дрогнул, но Белозерцев отметил, как она на мгновение плотнее сжала пальцы. Он слушал не слова. Он слушал паузы между ними, интонации, дыхание. Он искал фальшь, заученную речь, малейший признак того, что эта история – выдумка. Но рассказ звучал буднично и просто. Слишком просто для заранее подготовленной лжи.

– Вы давали ему что-нибудь еще? Другие лекарства? Питье? Еду?

– Нет. Только прописанный доктором Штерном порошок. И стакан с водой, который всегда стоял у его кровати.

– Вы сами готовили этот порошок?

– Нет, мы получаем их в аптеке, уже расфасованными по дозам. Моя задача – лишь развести его водой и проследить, чтобы больной принял лекарство.

Она отвечала четко, как на экзамене. В ее ответах была точность профессионала, привыкшего к дисциплине. Белозерцев сменил направление атаки.

– Капитан Сомов был сложным пациентом?

На ее лице впервые отразилось живое чувство – тень теплого воспоминания.

– Он был самым терпеливым из всех. Никогда не жаловался, хотя я знала, как ему больно. Всегда старался подбодрить других, шутил. Писал много писем жене… и сыну. Он очень гордился своим сыном, показывал мне его карточку. Мальчик, лет шести, в матросском костюмчике… – она осеклась, и в ее глазах блеснула влага. Она быстро моргнула, отгоняя непрошеную слезу.

Белозерцев молчал, давая ей справиться с собой. Он видел перед собой не холодную убийцу, не истеричку. Он видел женщину, искренне оплакивающую своего пациента. И это не укладывалось в ту версию, что начала выстраиваться у него в голове. Милосердие и яд. Сострадание и холодный расчет. Эти понятия отказывались соединяться в одном образе.

– Вам известно, что до капитана Сомова в этом госпитале при схожих обстоятельствах скончались еще двое офицеров? Поручик Якушев и штабс-капитан Григорьев.

Она медленно кивнула.

– Да, конечно. Это было большим горем для всех нас.

– В ночи, когда они умерли, вы тоже были на дежурстве.

Это не было вопросом. Это было утверждение. Холодное, как сталь хирургического скальпеля. Он смотрел, как это утверждение вонзится в нее, ждал ее реакции. Она вскинула на него глаза, и теперь в них плескался не просто испуг, а настоящий ужас понимания. Ее губы приоткрылись, словно она хотела что-то сказать, но не нашла слов. Бледность ее лица стала мертвенной. Она словно только сейчас, в этой казенной, пахнущей пылью комнате, увидела ту страшную закономерность, которую до этого гнала от себя.

– Да, – прошептала она. – Но… я не… Это просто… совпадение. Господи, какое ужасное совпадение…

– В моей работе не бывает таких совпадений, Анна Николаевна, – его голос оставался таким же ровным. – Три офицера. Три внезапные смерти. И одна и та же сестра милосердия, которая последней видела их живыми. Как вы это объясните?

– Я не могу это объяснить, – она покачала головой, ее взгляд метался по пустой комнате, ища спасения. – Я делала только то, что должна. Я помогала им. Я молилась за них. Я не понимаю…

Ее самообладание дало трещину. Но это была не паника виновного, загнанного в угол. Это было отчаяние человека, который внезапно осознал, что сама его добродетель, его служение, превратилось в страшную улику против него. Что его руки, которые несли облегчение, теперь кажутся запачканными.

Белозерцев поднялся. Допрос был окончен. Дальнейшее давление не дало бы ничего, кроме слез и бессвязных отрицаний. Прямых улик не было. Мотива не было. Была лишь цепь роковых обстоятельств и женщина с глазами скорбящего ангела, которая находилась в ее центре.

– Вы свободны, – сказал он. – Но я прошу вас не покидать Калугу. И быть готовой к дальнейшим беседам.

Она встала, как во сне. Ее ноги, казалось, не слушались ее. У самой двери она остановилась и обернулась.

– Вы думаете… вы правда думаете, что это я? – ее шепот был едва слышен.

– Я думаю, что мой долг – рассматривать все возможности, – ответил Белозерцев, не глядя на нее.

Дверь за ней тихо закрылась. Он остался один. Из кармана он достал серебряный портсигар, щелкнул крышкой. Папироса в его пальцах чуть подрагивала. Он подошел к окну и закурил, выпуская в комнату струйку горького дыма. Что-то было не так. Все было не так. Он допрашивал десятки убийц – жестоких, хитрых, жалких, обезумевших от страсти или жадности. В каждом из них он чувствовал червоточину, внутренний излом, который вел к преступлению. В этой женщине он не почувствовал ничего, кроме боли и силы, которая помогала ей эту боль переносить.

Если это была маска, то она была гениальна. Но интуиция, отточенная годами практики, подсказывала ему, что маски не было. А если она не виновна, то ее использовали. Сделали невольным орудием. Или же кто-то намеренно и очень расчетливо подставлял ее под удар, зная, что подозрение падет именно на нее.

Он затушил папиросу о край чернильницы. Дождь за окном все шел. Белозерцев вернулся к столу и сел. Если разгадка не в личности сестры Воскресенской, значит, она в тех, кто стал жертвой. Он не верил в случайных жертв. Убийца всегда выбирает. И этот выбор продиктован мотивом.

Он нажал кнопку звонка, вмонтированную в стену. Через минуту на пороге появился Захарченко.

– Ну что, ваше высокоблагородие? Раскололась? – в голосе пристава слышалось нетерпеливое любопытство.

– Принесите мне личные дела штабс-капитана Григорьева, поручика Якушева и капитана Сомова, – распорядился Белозерцев, игнорируя вопрос. – Полные формулярные списки, наградные листы, медицинские карты, все, что найдете в архиве госпиталя и жандармского управления. И поскорее.

Захарченко удивленно крякнул, но кивнул и вышел. Белозерцев остался сидеть за пустым столом, глядя на мокрое окно. Расследование зашло в тупик, едва начавшись. Но именно в таких тупиках, в тишине кабинетов, за изучением сухих, казенных бумаг, часто и скрывался тот тонкий, едва заметный след, что вел из мрака к истине. Он должен был найти то, что связывало этих трех мертвых офицеров. Невидимую нить, протянутую из их общего прошлого. И он чувствовал, что эта нить была сплетена не из карточных долгов или несчастной любви. Она была сплетена из чего-то более страшного – из грязи, крови и предательства большой войны.

Бумажные призраки прошлого

Гостиничный номер встретил его запахом остывшего табака и сырости, сочившейся от запотевшего оконного стекла. Дождь за окном не прекращался, превратив калужскую ночь в сплошной, вязкий мрак, изредка прорезаемый тусклым светом газового фонаря внизу. На столе, под единственной электрической лампой, отбрасывавшей резкий желтый круг на сукно, лежали три пухлые папки, перевязанные тесьмой. Захарченко доставил их час назад, деловито крякнув на прощание: «Вся подноготная, ваше высокоблагородие. От крещения до отпевания, почитай». Теперь, в этой казенной тишине, нарушаемой лишь монотонным стуком капель по карнизу, Белозерцеву предстояло заставить этих бумажных призраков заговорить.

Он работал методично, без суеты. Первым делом разложил папки по хронологии смертей: Григорьев, Якушев, Сомов. Он не верил во вдохновение, только в строгий порядок и системный анализ. Вдохновение было для поэтов и дилетантов. В его ремесле результат давала лишь аккуратная, кропотливая работа, похожая на труд часовщика, разбирающего сложный механизм, деталь за деталью, пока не обнажится сломанная пружина.

Он начал с медицинских карт. Сухой, убористый почерк доктора Штерна и его ассистентов фиксировал температуру, давление, дозы прописанных лекарств. Все было безупречно. Истории болезней, написанные будто под копирку: ранение, стабильное состояние, постепенное улучшение, затем резкое ухудшение и смерть от «паралича сердца вследствие общего истощения организма на фоне перенесенной травмы». Формулировка, способная объяснить что угодно и не объяснить ничего. Белозерцев перечитывал записи по несколько раз, ища несоответствия, пропущенную деталь, след врачебной ошибки или злого умысла. Но страницы были гладкими, непроницаемыми, как лицо самого Штерна. Медицинская часть дела была герметично запаяна. Он отложил карты в сторону. Это был фасад, искусно выстроенная декорация.

Далее шли описи личных вещей, составленные госпитальным писарем. Штабс-капитан Григорьев: серебряный портсигар с вензелем «В.Г.», три смены белья, Евангелие в потертом кожаном переплете, стопка писем от матери из Орла. Поручик Якушев: офицерский планшет с картами, фотография молодой женщины с серьезным взглядом, томик Лермонтова, перочинный нож. Капитан Сомов: то, что он уже видел в палате, – письма от жены, иконка, фотография сына в матроске. Белозерцев задержал взгляд на выцветшем картонном прямоугольнике. Мальчик стоял, выпятив грудь, и смотрел в объектив с той беззаботной отвагой, на которую способны только дети. Анна Воскресенская была права, капитан наверняка гордился им. Следователь почувствовал укол чего-то постороннего, неуместного в холодной геометрии расследования – мимолетное эхо чужой, оборвавшейся жизни. Он тут же подавил это чувство. Сентиментальность была помехой, ржавчиной, разъедающей аналитический инструмент. Он заставил себя видеть в этих вещах не реликвии, а лишь факты. Факты говорили о том, что все трое были обычными людьми своего круга и времени, с семьями, верой, привязанностями. Ничего, что указывало бы на тайные пороки, опасные связи или смертельные долги, кроме той фальшивой расписки, которую так услужливо подсунул ему Захарченко.

Время текло медленно, отмеряемое лишь количеством выкуренных папирос. Пепел в тяжелой медной пепельнице рос серой горкой. Наконец, Белозерцев добрался до сердцевины архива – формулярных списков. Толстые листы плотной бумаги, исписанные каллиграфическим почерком полковых писарей, хранили всю служебную биографию каждого офицера. Дата рождения, сословие, вероисповедание, окончание военного училища, прохождение службы, награды, взыскания, участие в походах и делах против неприятеля.

Он начал с Григорьева. Владимир Георгиевич Григорьев, дворянин, уроженец Орловской губернии. Подпоручик 114-го пехотного Новоторжского полка. Белозерцев машинально отметил название. Обычный пехотный полк, один из сотен, составлявших костяк императорской армии. Он проследил путь штабс-капитана по строчкам: Русско-японская, ранение под Мукденом, Георгиевский крест четвертой степени за храбрость. С началом Великой войны – в действующей армии, на Северо-Западном фронте. Командир роты. Затем последняя запись, сделанная уже другим почерком: «Сего года, июня двадцать девятого дня, в бою под городом Прасныш тяжело ранен осколками германского снаряда и эвакуирован в тыл».