Законы развития технических систем. ТРИЗ

- -

- 100%

- +

1. Функциональность структуры законов

Структура законов развития технических систем,

созданная Г. С. Альтшуллером.

Закон, как известно – это необходимое, устойчивое, повторяющееся отношение между явлениями в природе и обществе.

Искусственные функциональные средства создаются и развиваются по определенным законам. Структура классов законов развития технических систем (далее –ЗРТС), созданная Альтшуллером, имеет определенную функциональность – она построена по схеме: реализация принципа действия системы, его совершенствование, а затем – получение наиболее результативного функционирования системы для различных условий ее применения.

Законы развития технических систем разделены Альтшуллером на три функциональные группы (он назвал их: Статика, Кинематика и Динамика), соответствующие отдельным этапам пути к наилучшему удовлетворению потребности:

1. Статика (греч. – неподвижный).

В широком смысле – это раздел механики, который изучает взаимодействие физических тел. Эту группу составили следующие законы:

Закон полноты частей системы. Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической системы (далее – ТС) являются наличие и минимальная работоспособность ее основных частей.

Закон «энергетической проводимости» системы. Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической системы является сквозной проход энергии по всем частям системы.

Закон согласования ритмики частей системы. Необходимым условием принципиальной жизнеспособности технической системы является согласование ритмики (частоты колебаний, периодичности работы) всех ее частей.

2. Кинематика (греч. – движение).

Кинематика в физике – раздел теоретической механики, в котором изучаются геометрические свойства механического движения материальных объектов без учёта их массы и действующих на них сил. Эту группу составили следующие законы:

Закон увеличения степени идеальности системы. Развитие всех систем идет в направлении увеличения степени идеальности.

Закон неравномерности развития частей системы. Развитие частей системы идет неравномерно. Чем сложнее система, тем неравномернее развитие ее частей.

Закон перехода в надсистему. Исчерпав возможности развития, система включается в надсистему (далее – НС) в качестве одной из ее частей, при этом дальнейшее развитие идет уже на уровне надсистемы.

Этот закон Альтшуллер представил в виде перехода моно-би-поли-свертывание. При этом Г. С. Альтшуллер уточнил, что эффективность синтезированных би-систем и поли-систем возросла за счет развития связей с другими системами, и что эффективность би- и поли-систем может быть повышена увеличением различия между объединившимися элементами системы. Эффективность системы возрастет при переходе от объединения однородных элементов к объединению элементов со сдвинутыми характеристиками, а еще более – при переходе к разнородным элементам и инверсным сочетаниям типа «элемент и антиэлемент».

Далее развитие линии объединения элементов систем Альтшуллер представил переходом к использованию моносистемы, который реализуется за счет выбора другого, более эффективного, принципа действия системы. Это является началом нового цикла ее развития, который опять же приведет к синтезу би- и полисистем, а затем – к моносистеме с новым принципом действия.

Развитие систем идет по спирали – на каждом новом витке их развития можно встретить новую реализацию работоспособных идей из прошлой жизни системы.

3. Динамика (греч. – сила, мощь).

Динамика в физике – раздел механики, изучающий движение тел в зависимости от действующих на них сил. Эту группу составили следующие законы:

Закон перехода с макроуровня на микроуровень. Развитие рабочих органов системы идет сначала на макро-, а затем на микроуровне.

Закон увеличения степени вепольности. Развитие технических систем идет в направлении увеличения степени вепольности (в направлении усложнения их структуры).

Веполь – это минимальная функциональная модель системы, демонстрирующая ее основные элементы (упрощенно – вещества), силы их взаимодействия (поля сил взаимодействия). А еще веполь содержит характеристику результативности этого взаимодействия (полезное, вредное, бездействие или недостаточная действенность).

Закон увеличения степени динамичности. Для каждой системы неизбежен этап «динамизации» – переход от жесткой, неменяющейся структуры к структуре гибкой, поддающейся управляемому изменению.

На первом этапе развития системы происходит ее рождение или – синтез мысленного, а затем материального соединения частей для использования их свойств с целью получения требуемого воздействия на объект ее функции (далее – ОФ), с учетом ресурсов надсистемы, с учетом взаимодействия системы с окружающей средой, и с учетом требований субъекта потребления.

Второй и третий этапы изменений системы («кинематика» и «динамика») отражают развитие уже созданной работоспособной системы. Они могут реализовываться и последовательно, и параллельно. Эти этапы отражают два направления развития системы, которые ведут ко все большему удовлетворению потребителя в разрешении его задач.

Первое направление (кинематика) – это путь изменения компонентов системы и их взаимодействия для совершенствования реализации ее принципа действия (далее – ПД) независимо от условий и обстоятельств применения системы. Этот путь нацелен на повышение эффективности работы основных ее частей – источника энергии, преобразователей энергии, трансмиссии, рабочего органа и системы управления.

Второе направление (динамика) – это увеличение приспособленности системы к различным условиям и обстоятельствам ее применения. Развиваясь в этом направлении, система развертывается, делается более динамичной, трансформируется, меняет свою структуру, приспосабливаясь к другим условиям ее использования и для все большего использования доступных ресурсов.

Современное представление о ЗРТС и их функциональной структуре.

К появлению новых инструментов могут вынуждать обстоятельства, их появление могут стимулировать новые потребности или неудовлетворенность использованием известных средств.

Инструменты создаются по определенным правилам, что обеспечивает их работоспособность и актуальность. Далее эти функциональные системы развиваются для того, чтобы становиться эффективнее, становиться пригодными для большего спектра потребностей, а еще они меняются вслед за изменениями требований к ним.

Развитие технической системы происходит путем последовательного приближения ее возможностей к идеальному уровню удовлетворения потребности, а затем переходит к реализации ее нового, более совершенного, принципа действия, за которым следует новый цикл приближений, что делает новую систему еще и актуальной.

Пути изменения ТС, которые ведут к ее усовершенствованию, реализуются в разных областях техники одинаковым набором путей и имеют одинаковые особенности, что и отражает комплекс ЗРТС.

Законы развития – это линии прогрессивного перехода системы от одного состояния к другому с целью увеличения ее полезной функции, снижения затрат и уменьшения вреда, который сопутствует использованию.

Всегда вслед за созданием нового потребительски ценного функционального средства появляются улучшенные его разновидности – которые лучше согласованы с какими-то особенностями их применения. Так, вслед за открытием антибиотиков появились более действенные их виды – надежно побеждающие те болезни, для лечения которых они приспособлены.

Процесс, увеличивающий согласованность свойств элементов системы между собой, технической системы с объектом ее функции, с потребностями конкретной надсистемы, социума и субъекта потребления, а также с условиями и обстоятельствами применения этой системы путем ее изменения, называется специализацией.

Если функциональное средство востребовано социумом, то его развитие всегда вызывает расширение ассортимента вариантов исполнения в направлении увеличения приспособленности к некоторым условиям и обстоятельствам применения. Это проявляется в появлении определенного параметрического ряда его видов, разновидностей для специального применения, а также вариантов исполнения в разных ценовых категориях.

К примеру, с развитием велосипеда в ассортименте появились модели для туризма и прогулок, спортивные модели, модели горных и детских велосипедов, трех- и четырехколесные, двухместные, складные, водные, коммерческие пассажирские и грузовые модели, другие разновидности, и еще их исполнение варьировалось для разных ценовых сегментов рынка.

Функциональные группы законов

Системные законы можно разделить на пять групп:

1. Законы диалектики

Закон единства и борьбы противоположностей говорит, что основой всякого развития является борьба противоположностей.

Закон перехода количественных изменений в качественные говорит, что количественное накопление изменений в системе влечет за собой и изменение качества.

Закон отрицания отрицания говорит, что новое отрицает старое, постепенно само превращается в старое и отрицается более новым.

2. Законы развития, являющиеся движущими силами изменения систем

Движущими силами развития систем являются:

• несоответствие их свойств критериям идеальности,

• требование всесторонней согласованности их качеств,

• их отстающие возможности в удовлетворении потребностей.

Закон повышения идеальности систем направляет их развитие к увеличению соответствия критериям, которые отражают полноту удовлетворенности потребителя их использованием.

Закон повышения согласованности требует всесторонней увязки характеристик частей технической системы между собой, а также ТС и ее частей с надсистемой*, с окружающей средой (далее – ОС), с субъектом потребления и с социумом, что определяет пригодность и эффективность системы, и уровень удовлетворения потребности.

В целом результирующий уровень всесторонней согласованности системы отражает оценка соответствия ее использования критериям идеальности.

3. Законы образования структуры системы и организации взаимодействия ее частей нацелены обеспечить работоспособность системы

Закон полноты частей ТС говорит о том, что принципиальным условием жизнеспособности системы является такой набор ее частей, который может обеспечить ее определенную действенность.

Закон организации взаимодействия элементов ТС говорит о том, что необходимым условием работоспособности системы является определенное взаимодействие ее элементов, и для достижения цели использования системы, действие каждого ее элемента должно быть произведено в нужном месте, в нужное время и с нужными параметрами.

4. Законы внешнего взаимодействия систем отражают соответствующие требования к ним и необходимые им внешние ресурсы

Закон полноты ресурсов НС говорит о том, какие ресурсы должны иметься в надсистеме, чтобы обеспечить работоспособность технической системы. В этой части закон полноты ресурсов надсистемы связан с законом полноты частей ТС – доступные ресурсы надсистемы всегда учитывают при формировании структуры ТС.

Закон S-кривой развития ТС говорит о том, что использование новой системы взамен старой произойдет лишь в случае соответствия ее качеств актуальным требованиям со стороны объекта ее функции, надсистемы, окружающей среды, в которой она используется, социума и требованиям субъекта потребления.

Закон преемственности говорит о последовательном развитии технологических возможностей человека и о связанности ступеней развития технических средств, следствием которого является то, что использование накопленных интеллектуальных ресурсов позволит реализовать высокие потребительские качества создаваемой системы.

5. Законы, отражающие механизмы изменения систем

Закон развертывания структуры ТС говорит, что повысить эффективность ТС можно путем развертывания ее подсистем.

Закон увеличения степени динамичности и управляемости системы говорит, что повышение ее универсальности, и управляемая изменяемость и приспосабливаемость системы увеличит ее эффективность.

Закон перехода с макро- на микроуровень говорит, что использование ресурсов структуры элементов системы и их глубинных свойств увеличивает возможности повышения ее эффективности.

Закон увеличения эффективности потоков говорит о путях улучшения полезности и качества связей элементов ТС.

Закон перехода к внешним ресурсам говорит о том, что увеличить эффективность ТС позволяет использование ресурсов окружающей среды и надсистемы.

Закон вытеснения человека техническими средствами говорит о том, что это еще один путь повышения эффективности работы ТС.

Закон специализации систем говорит, что это путь эффективного удовлетворения все большего числа потребностей.

Закон универсализации систем говорит о том, что это путь сокращения затрат.

Закон возрастания уровня требований говорит о том, что это стимул развития или угасания систем.

* – надсистема – это набор средств, которые вместе с ТС участвуют в выполнении надзадачи, а остальное – это окружающая среда, которая может представлять собой другую надсистему, природные или искусственные объекты. Эту среду могут характеризовать влияющие на работу ТС поля химического, теплового, механического, или другого энергетического или информационного воздействия, что может иметь значение и должно учитываться.

Надсистема – объект, который включает в себя техническую систему, а также другие объекты и системы, которые, взаимодействуя между собой, проявляют свойство, не присущее ни одному из составляющих ее элементов и систем.

Надсистема предназначена разрешить надзадачу относительно целей использования тех систем, которые входят в ее состав.

Например, телега удерживает груз, дорога удерживает и направляет телегу, лошадь тянет телегу, а извозчик управляет лошадью. Вместе они образуют надсистему, которая способна выполнить надзадачу – направленно перевезти груз.

Эти законы статистически доказывают достоверность описываемых ими путей усовершенствования функциональных средств в направлении улучшения способа удовлетворения потребности.

Законы повышения идеальности и согласованности системы, используемые при ее формировании и развитии, не содержат в себе описания механизмов позитивного изменения систем – это правила, удерживающие действия по изменению систем в позитивном русле.

Комплект законов развития технических систем можно функционально представить в виде стадий технологического процесса, который начинается от появления идеи способа удовлетворения потребности и тянется к идеальному результату ее реализации в виде изготовления совершенного инструмента, а затем, при изменении требований к системе, возвращает путь совершенствования к поиску идей для реализации более идеального инструмента.

Последовательные эволюционные изменения инструмента ведут к повышению его действенности, позволяют сократить расходы или требуют увеличить их вслед за соответствующим развертыванием подсистем и увеличением возможностей ТС (к примеру, в чипе современного смартфона миллиарды транзисторов), могут привести к упрощению эксплуатации или, наоборот, усложнить ее вслед за ростом количества функций системы и ростом возможностей в управлении ею, но в любом случае эти изменения позитивны.

Функциональная структура ЗРТС

Рост уровня выполнения функций и улучшение их комплектности в новой реализации системы направлены на более полное удовлетворение требований, если они возникли, а постановка задач по сокращению расходов и уменьшению вреда от использования функционального средства актуальна на всех этапах его развития, как, например, не имеет конца стремление к сокращению энергопотребления, массы и габаритов.

2. Время и идеальность

Система и набор требований к ней с определенной периодичностью меняются. Если функциональное средство востребовано больше, чем альтернативные варианты, значит набор и уровень реализации его качеств наиболее соответствует современным критериям, в том числе требованиям к сценарию его использования.

Новые требования к системе – это сложившиеся к настоящему времени представления о ценных возможностях системы, которые уже доступно достигнуть. Новые критерии отражают современную норму для уровня и комплектности функциональных возможностей, учитывают новые модные тенденции и достижения в обеспечении безопасности, новые критерии социального статуса и способность содействовать саморазвитию.

Так, 100 лет назад для письма человек с удовольствием пользовался металлическим пером, которое пришло на смену гусиному, и чернильницей. Металлическое перо с продольной прорезью хорошо работало – не скребло по бумаге, создавало более аккуратный след, по сравнению с гусиным, и его стало не нужно затачивать.

Современная ручка компактна и имеет встроенную чернильницу. Ручку удобно носить с собой, и это безопасно для других вещей; чернил, находящихся в ней, хватает надолго.

А новое поколение – шариковая, не делает кляксы и экономит время потребителя – ее не нужно заправлять, она легкая и компактная.

Сегодня описанная выше ручка, в подавляющем числе современных задач, уже не удовлетворит потребителя – сегодня нужно иметь возможность легко исправить текст, не переписывая заново, быстро переслать написанное адресату, и переслать из того места, где человек находится в это время.

Таким образом, можно сказать, что со временем идеальными становятся совсем другие вещи – у них больше полезных качеств, их функциональные возможности шире, а качество работы выше, и это более высокое качество становится все более доступным.

Современные функциональные средства отвечают новому уровню требований к ним.

Уже было отмечено, чем привлекательны специальные системы – они более согласованы с условиями их использования и с требованиями субъекта потребления.

Теперь мы к этому можем добавить, что наиболее привлекательная своими свойствами система должна соответствовать требованиям настоящего времени. Таково мнение потребителя об идеальном функциональном средстве.

Еще идеальнее системы, которые согласованы и с интересами производителя – кроме того, что он не станет производить то, что непривлекательно для потребителя или экономически недоступно ему, он не станет производить и то, что ему самому не выгодно. Оценка привлекательности продукта производителем, учитывающая и экономические, и потребительские свойства, шире.

Не всегда удовлетворение индивидуальных потребностей и потребностей отдельных социальных групп полезно для всех. Поэтому еще более идеальными представляются те системы, которые согласованы с интересами социума и безвредны для биоценоза.

Ступени развития технических систем на линиях ЗРТС отражают набор способов придания системе новых возможностей как путь последовательных ценных изменений системы.

Ценность качеств системы отражает ее эффективность и соответствие критериям идеальности, а понятие «последовательные» имеет не тот смысл, что эти ступени развития следуют строго одна за другой. Смысл последовательности в том, что каждая последующая ступень дает больше возможностей, чем предыдущая.

Нельзя сказать, что любой следующий шаг на каждой линии развития сегодня актуален, но он создает дополнительные возможности, и поэтому, вполне вероятно, завтра будет востребован, а послезавтра станет обязательным качеством минимально приличного функционального средства.

Итак, идеальная искусственная система развивается, меняясь во времени, и за счет этого соответствует сегодняшнему уровню требований к ней.

Чтобы оставаться идеальной, система должна меняться следующим образом:

1. Следовать за изменением требований потребителей, предлагать им новые возможности, все больше и шире учитывать ценное для человека.

Новые черты повышают статус инструмента.

2. Система должна учитывать индивидуальные или нишевые требования потребителя, становясь все более специальной – ценность инструмента тем больше, чем лучше он нам подходит.

3. Система должна быть в какой-то мере универсальной, что увеличит возможности потребителя и сократит его расходы.

4. Соответствовать изменениям требований производителей, что отражает возможность ее производства.

5. Соответствовать изменениям требований социума, что отражает учет перспектив социального развития.

6. Быть, как минимум, безвредной, а лучше – полезной для биосферы, что отражает безвредность ее производства и использования.

То, что система идеальна, не означает, что она наиболее эффективна – она должна быть достаточно эффективной. Идеальной является любая ТС, которая полностью удовлетворяет требованиям потребителя – эффективность и привлекательность одних из них может быть выше, чем других.

А иногда ресурсы НС могут позволить реализовать функцию системы, и не создавая ее – за счет соответствующего использования возможностей элементов надсистемы.

Так, не покупая автомобиль в личное пользование, мы можем перемещаться на общественном транспорте, и если это нас устраивает, то – это предельно экономично и идеально.

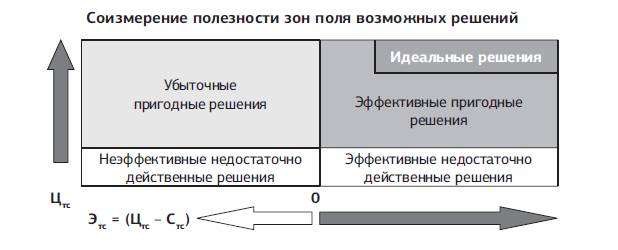

Где:

Этс – эффективность удовлетворения потребности в данных условиях данным способом.

Цтс – ценность действия технической системы.

Стс – всесторонняя субъективная и объективная оценка затрат на удовлетворение потребности данным способом.

Система (или комплект систем) идеальна, если1:

• располагает таким набором свойств и уровнем параметров этих свойств, которые пригодны для применения во всем разнообразии обстоятельств, для которых она предназначена;

• уровень выполнения ее главной функции, а также набор и уровень выполнения дополнительных функций позволяют полностью удовлетворить потребителя;

• она эффективна – расходы на нее целесообразны или минимальны;

• она безвредна или вред от нее допустим;

• она экономически и физически доступна.

Универсальная формула эффективности системы2:

Этс = Цтс – Cтс = ΣαFQ – (ΣμCп + ΣβCэ + ΣγH) =

= Σ (αтс × αнс × αэм) FQ – (ΣμCп + ΣβCэ + ΣγH)

Где:

Этс – эффективность удовлетворения потребности в данных условиях данным способом.

Цтс – ценность действия технической системы.

Стс – всесторонняя субъективная и объективная оценка затрат на удовлетворение потребности данным способом.

F – ценность результата воздействия ТС на объект его функции.

Q – пригодность ТС. Этот коэффициент учитывает физическую и экономическую пригодность ТС, и может иметь только два значения: 1 или 0.

μ, β, γ – коэффициенты, которые учитывают сопутствующую затратам экономию средств, дополнительные доходы и расходы. Например, коэффициент μ может учесть то, что ТС приобретена на кредитные средства. Коэффициент β может учесть дополнительный доход в период эксплуатации, а коэффициент γ может учесть стоимость утилизируемых материалов.

α – субъективный коэффициент дополнительной потребительской ценности ТС.

αтс – коэффициент субъективной ценности, который связан с влиянием на оценку характеристик существующих альтернативных средств удовлетворения потребности или с соотношением свойств этого средства, присущих ему в разное время.