Lockdown: Das Anhalten der Welt

- -

- 100%

- +

Dabei ist das Allgemeininteresse, das der Staat gegenüber den Interessengruppen hochhalten müsse, Ausdruck des relativen Einflusses von Interessengruppen. Kein geringerer als Pierre Bourdieu hat dies, bevor er Ende der 1990er-Jahre seine kritischen Analysen vergaß und den Liberalismus zum Hauptfeind der Menschheit erklärte, genau beschrieben und vor dem »Staatsdenken« in der Soziologie gewarnt: Die »Kommission« (Expertenrat, Parlamentsausschuss etc.) habe die Aufgabe, das »alchemistische Wunder« zu vollbringen, aus partikularen Interessen Allgemeininteressen zu machen. In den staatlichen Kommissionen (und nachgelagert: durch die Medien) wird das momentane Gleichgewicht der Macht zwischen den verschiedenen »gesellschaftlich relevanten« Interessengruppen als das Allgemeininteresse deklariert: Das, was vor dem Verfahren partikulare Interessen waren, ist nach ihm das Allgemeininteresse, dem keiner, der seine soziale Vernunft beieinander hat, widersprechen darf, ohne als Bösewicht dazustehen, der »soziale Kälte« ausstrahle. Hingegen scheint es keine »soziale Kälte« zu sein, wenn wegen des Allgemeinwohls die Menschen während der Corona-Pandemie in »systemrelevant« und »nicht-systemrelevant« unterteilt und ihre Bedürfnisse (zum Beispiel nach Kinderbetreuung) dementsprechend als realisierbar oder nicht-realisierbar eingestuft werden. Für mich stellt das eine staatlich verordnete Ökonomisierung dar.

Gewaltcharakter des Staats hört sich drastisch an. Doch sogar das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland weist ihm eine zentrale Bedeutung zu: »Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.« Das Spezifische der staatlichen Gewalt liegt darin, dass der Staat einen Monopolanspruch erhebt (»Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben«), den er mehr oder weniger erfolgreich verteidigt. In der Demokratie ist eine weitere Besonderheit, dass die Gewalt idealtypisch namens der Mehrheit des Volks ausgeübt wird. Das macht die Gewalt nicht geringer, nicht moralischer und auch nicht behaglicher.

Die Corona-Pandemie hat vielen Staaten der Erde, einerlei ob demokratisch verfasst oder nicht, als Anlass gedient, eine ganz neue Form der Enteignung zu testen: Die Enteignung des persönlichen Risikomanagements zusammen mit einer fast beispiellosen Missachtung produktiver Zusammenhänge. Die Alternative der Zukunft lautet: Aneignung der Selbstbestimmung oder Barbarei der »Gesundheitsdiktatur«.6

Das Gerangel der Interessengruppen

von Fritz B. Simon

Ich stimme Stefan Blankertz Beschreibung zu: Es ist keine Zumutung, staatliches Handeln unter ökonomischen Gesichtspunkten anzuschauen, und es gibt gar keine Möglichkeit, über es nachzudenken, ohne dabei auch ökonomische Gesichtspunkte zu berühren; und auch der Charakterisierung, dass der besondere Gewaltcharakter des Staates eine Besonderheit darstellt, und der Staat die produktiv Tätigen (Einzelpersonen, Firmen usw.) enteignet und die so gewonnenen Ressourcen nutzt. Auch mit der Beschreibung, dass diese Ressourcen an ausgewählte Organisationen gehen und es ein Gerangel darum gibt, bin ich einverstanden. Mein Widerspruch gilt aber der Erklärung und Bewertung dieser Phänomene. Das beginnt bei dem von Blankertz aufgemachten Gegensatz zwischen »gesellschaftlicher Selbstorganisation« und »staatlicher Gewalt«. Denn der Staat ist bereits ein Resultat der Evolution/Selbstorganisation gesellschaftlicher Strukturen. Seine Funktion besteht darin, das »Gerangel« der miteinander im Konflikt liegenden Interessengruppen aufrechtzuerhalten.

Aus meiner Sicht gibt es unter den gesellschaftlichen Funktionssystemen nur zwei, deren Machtanspruch generalisiert ist und deren Formen der Machtausübung niemand entgeht.

1.Der Staat nutzt – und verteidigt – sein Gewaltmonopol als Machtmittel. Physischer Gewalt – vom Freiheitsentzug bis zur Todesstrafe – kann sich niemand entziehen (auch nicht die Akteure des Wirtschaftssystems). Diese Form der Macht wird durch das Rechtssystem eingegrenzt und zivilisiert.

2.Dem gegenüber steht die Wirtschaft bzw. der Markt. Hier werden Ressourcen, die zum Überleben eines jeden Akteurs nötig sind, verteilt. Die Verfügungsgewalt über knappe Ressourcen, die Nicht-Austauschbarkeit spezifischer Kompetenzen etc. bestimmen, wer sich wem anpasst bzw. wer die Preise für was definiert, das heißt, wer die Macht hat. Die Eigenlogik von Kommunikationsprozessen führt dazu, dass auf Märkten das »Matthäus-Prinzip« wirksam wird. Robert Merton hat es analog für die Wissenschaften beschrieben (wer viel zitiert wird, wird noch mehr zitiert, wer wenig zitiert wird, wird irgendwann gar nicht mehr zitiert). Unterschiede werden verstärkt: Starke werden stärker, Schwache werden schwächer. Ein nur wenig innovationsförderndes Prinzip. Doch die Macht von Märkten wird ebenfalls durch das Rechtssystem eingegrenzt und zivilisiert.

Den Entscheidungen des Staates kann man genauso wenig ausweichen wie der Eigendynamik von Märkten. Theoretisch gesprochen, bilden politisches und wirtschaftliches System füreinander relevante Umwelten, die bzw. deren Funktion nicht ohne Weiteres weggedacht werden können (»Auch die Alpen sind nichts Besonderes, wenn man sich die Berge wegdenkt«).

Jetzt, in der Corona-Krise, hat der Staat ganz klar die Führung übernommen. Er bzw. die für ihn stehenden Politiker stecken im Konflikt zwischen den Ansprüchen des Gesundheitssystems und denen der Wirtschaft. Sie sind mit einer pragmatischen Paradoxie konfrontiert: Die für das eine System »richtige« Entscheidung ist die für das andere System »falsche«.

Aber das ist meines Erachtens genau die Funktion des Staates: sich dem paradoxen Gerangel der Interessengruppen zu stellen und – immer wieder aufs Neue – mal zugunsten der einen, mal zugunsten der anderen Seite zu entscheiden. Die Intelligenz staatlicher Entscheidungen resultiert daraus, die Unentscheidbarkeit, wessen Interessen und Ziele für die Gesellschaft wichtiger sind, aufrechtzuerhalten.

Protektionistische Gewaltfantasien und soziale Autoimmunerkrankungen

von Steffen Roth

Macht, Gerangel und Ressourcen. Die Sprache bleibt politökonomisch, selbst wenn es uns zunehmend auch um Gesundheit, Recht oder Wissenschaft zu gehen scheint.

Nun kann man sich den Staat gut als strategischen Dreh- und Angelpunkt eines interessengeleiteten Wettbewerbs um öffentliche Mittel vorstellen. Soweit man bei diesen Mitteln aber an Geld denkt, beobachtet man eben nicht Staatspolitik, sondern Staatswirtschaft, was einmal mehr zeigt, dass es sich beim Staat nicht um die Politik handelt, sondern um eine Organisation. Dass es sich auch beim Staat nur um eine organisierte Interessengruppe unter vielen handelt, wird dann besonders deutlich, wenn er seinerseits in Konkurrenz tritt, etwa um Auslandsdirektinvestitionen. Im Kontext solcher Standortwettbewerbe entdecken Staaten regelmäßig ihre eigene Machtlosigkeit und überkompensieren den narzisstischen Schock mit autoritären und protektionistischen Gewaltfantasien. Der gefesselte Nationalstaat sieht in der entfesselten Weltwirtschaft den Grund für seine unwürdige Situation. Globalisierung wird zum Menetekel. Mit der aktuellen Corona-Krise steht die ideologische Psychohygiene wieder auf einem volksgesundheitlichen Fundament.

So enorm die Gravitationskräfte von Politik und Wirtschaft nach wie vor sein mögen, so sehr zeigt die aktuelle Krise auch, dass unsere vornehmlich politische und wirtschaftliche Beobachtungsneigung und die korrespondierende Blindheit für andere, angeblich weniger systemrelevante Funktionssysteme keine Notwendigkeit, sondern ein Problem darstellt. Damit ist nicht nur die Überbeobachtung der üblicherweise verdächtigen Funktionssysteme angesprochen, sondern auch der Hang, die Welt schwerpunktmäßig mit deren Augen zu sehen. So kommt es zu folgenschweren Verwechslungen, wie etwa im Fall der WHO, die Gesundheit als »a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity« definiert. Der politische Blick hat Gesundheit kurzerhand in Wohlergehen und somit in einen allumfassenden wohlfahrtsstaatlichen Einflussbereich verwandelt.

Indem wir uns Runde um Runde um Staat und Markt drehen, reproduzieren wir Probleme, die wir auch reflektieren könnten. Daher mein Vorschlag, in Zukunft verstärkt die nicht-politischen und nichtökonomischen Augenmuskeln zu trainieren.

Gesundheit drängt sich da auf. Zum einen, weil wir hier aktuell den Ausgangspunkt der größten Krise der letzten Jahrzehnte vermuten. Zum anderen, weil in diesem System auch ein enormes Reservoir an Problemlösekompetenzen zu finden ist. Dabei ist neben lebenswissenschaftlicher Expertise auch an unser Wissen zur Therapie und Beratung von psychischen und sozialen Systemen zu denken.

In diesem Sinne erscheint die aktuelle Krise als Bewährungsprobe nicht nur für Virologie und Epidemiologie, sondern auch und gerade für Geistes- und Sozialwissenschaften. Diese wissen um die kommunikative Konstruktion auch der Naturwissenschaften und lassen sich nicht auf die hilfswissenschaftliche Krisenreservebank schieben, sondern bringen ihr Wissen um kommunikative Pfadabhängigkeiten und »soziale Autoimmunerkrankungen« in Stellung.

Im Geheimen geht das Sexgeschäft weiter

Spiegel, 7. Mai 2020

Labor Deutschland. In der nächsten Phase der Krise könnte der Föderalismus nützlich sein. Oder besonders gefährlich

Die Zeit, 7. Mai 2020

For Workers, No Sign of »What Normal Is Going to Look Like«

New York Times, 8. Mai 2020

Coronahilfe aus dem ESM: Eurogruppe will Rettungsschirm rasch »scharf schalten«

FAZ, 8. Mai 2020

Spahn: Deutsches Gesundheitswesen hat Bewährungsprobe bestanden

Ärzte Zeitung, 8. Mai 2020

5Den Blick weiten

von Heiko Kleve

8. Mai 2020

Ich möchte den Vorschlag von Steffen Roth aufgreifen, dass wir uns aus der Fixierung unserer bisherigen Blicke auf Politik bzw. Staat und Wirtschaft lösen. Denn das Verhältnis dieser beiden Systeme lässt sich in einer funktional differenzierten Gesellschaft nicht passend beschreiben und erklären, wenn wir nicht zugleich konstatieren, dass es weitere Funktionssysteme mit ganz eigenen Beobachtungsperspektiven gibt. Diese Systeme werden möglicherweise nicht nur von uns, sondern im ganzen polit-ökonomisch überfrachteten medialen Diskurs übersehen und in ihren Eigenlogiken offenbar auch nicht verstanden.

Könnte es also sein, dass selbst das Gesundheitssystem und sogar das Wissenschaftssystem – zwei Systeme, die uns ja gerade täglich medial vorgeführt werden – von politischen und/oder wirtschaftlichen Perspektiven dominiert werden? Wäre es also denkbar, dass die aktuelle Krise noch mit überkommenen Problemlösungsstrategien bewältigt werden soll, also entweder mit Politik oder Wirtschaft, obwohl der Gesellschaft bereits viel mehr und weitaus differenziertere Möglichkeiten der Krisenbearbeitung zur Verfügung stehen? Wenn ja, welche Möglichkeiten wären das? Welche Rollen würden die unterschiedlichen Funktionssysteme hier spielen?

Um Antworten auf diese Fragen näherzukommen, möchte ich sowohl Fritz Simon als auch Steffen Roth zunächst bitten, ihr Bild der funktional differenzierten Gesellschaft knapp zu skizzieren. Um welche Funktionssysteme geht es hier? Was sind deren Aufgaben? Wie erkennen wir deren Wirken in der aktuellen Krise? Und wäre nicht sogar die Forderung plausibel, dass wir mehr funktionale Abgrenzung, mehr Differenz der Systeme voneinander benötigen als das, was wir in der Anfangsphase der Pandemie erlebt haben, das mediale Einschwingen auf den einen Konsens?

Hierarchie und Krise

von Fritz B. Simon

Wenn das Haus brennt, ist keine Zeit, in Muße die Pros und Kontras des Löschens zu diskutieren. Im Notfall (bzw. so beobachteten/bewerteten Situationen) erweist sich Hierarchie als funktionell, um die Handlungen der beteiligten Akteure ohne zeitraubenden Kommunikationsaufwand zu koordinieren.

Daher ist es nicht verwunderlich, wenn auch in der sogenannten Corona-Krise der Staat schnell und drastisch entscheidet. Alle anderen Funktionssysteme bzw. ihre Akteure ordnen sich ihm dabei, wie zu sehen ist, unter. Große Teile der Wirtschaft sind in ein künstliches Koma versetzt, die freie Ausübung der Religion ist eingeschränkt, der Kulturbetrieb auf Selbstdarstellung im Internet reduziert, Schulen sind geschlossen, die Wissenschaft ist nicht beeinträchtigt, soweit sie zwei Meter Abstand hält, einzig das Gesundheitssystem scheint zu florieren. Allerdings täuscht das, denn es sind lediglich Virologen und Epidemiologen, die zu Wort kommen, und über Macht verfügen auch sie nicht, da sie lediglich den Entscheidern in der Politik Argumente und Legitimationen für ihre Anordnungen liefern.

Diese Funktion des Staates wird von der Bevölkerung bislang akzeptiert, denn nur so lässt sich deuten, dass dessen Vorgaben weitgehend befolgt werden; gegen breiten Widerstand wären sie nicht durchzusetzen bzw. zu kontrollieren.

Wie von Organisationen, aber auch von Individuen, wird vom Staat in unbekannten Notfallsituationen auf bekannte Routinen zurückgegriffen. Die angeordneten Maßnahmen der Seuchenbekämpfung wurden schon bei den Pestepidemien im Mittelalter angewandt.

Obwohl die Funktionalität (und Intelligenz) hierarchischer Entscheidungsfindung auf Situationen beschränkt ist, in denen keine Zeit bleibt zur Reflexion und zum Aushandeln von Konflikten zwischen unterschiedlichen Sichtweisen, Beschreibungen, Bewertungen, Interessen usw., ist die Versuchung für Hierarchen groß, einmal eingeführte autoritäre Strukturen auf Dauer zu stellen (siehe Ungarn, China, …). Das ist ein nicht zu unterschätzendes Risiko, denn es führt zur Verblödung des Staates.

Was diese Krise aber gezeigt hat, ist, dass Staaten in der Lage sind, auf eine Umweltkrise radikal zu reagieren. Denn die Bedrohung durch ein Virus, gegen das »der Mensch« noch keine Abwehrmechanismen entwickelt hat, stellt die Prämissen jedes Gesellschaftssystems infrage: den nicht-kranken menschlichen Organismus (= Kollektivsingular) als relevante Umwelt des öffentlichen Lebens. Doch die Akzeptanz solcher die Freiheiten einschränkender Maßnahmen ist daran gebunden, dass die Gefahr alle betrifft. Wenn differenziert werden kann, dann werden die vermeintlich Nicht-Gefährdeten, d. h. die Nicht-Diabetiker, die Jungen und die Mecklenburger, den Konsens aufkündigen … (erste Absetzbewegungen sehen wir gerade). Krankheit wird dann wieder als privates Problem definiert und durch das sogenannte Gesundheitssystem (als Reparaturbetrieb) individuell behandelt.

Zurück zur Bedeutung der anderen Funktionssysteme bei der Bewältigung der Krise: Ihre Zeit kommt erst nach der Krise, wenn die Krise nicht mehr als Krise beobachtet wird, d. h. bei der Aufarbeitung eventueller Traumatisierungen.

Allerdings können in Zukunft Forderungen nach radikaleren Umweltschutz-Maßnahmen nicht mehr mit dem Argument, das alles sei nicht durchsetzbar, abgetan werden. Nötig dürfte dafür aber wieder ein kollektives Gefühl der Bedrohung des eigenen Überlebens sein.

Staatstherapie für Therapiestaaten

von Steffen Roth

Wenn das Haus brennt, kann allerhand passieren. Was aber ungleich öfter passiert, ist Fehlalarm. Alarm als Dauerzustand ist Nährboden für den eigentlichen Flächenbrand. Auch wer fest an die aktuelle Krise glaubt, ist daher gut beraten, Alarmismus ebenso nachhaltig zu neutralisieren wie das Risiko, das ihn triggert.

Einen Kurzschluss von Alarm auf Politik gibt es dahingegen selbst dann nicht, wenn man sie mit Hierarchie verwechselt: Der Weg zum Notfall und dahinter führt oft auch über Netzwerke, während in Bundesligatabellen definitiv keine Machtspielergebnisse stehen. Indem wir Politik, Staat und Hierarchie konzeptionell nur lose koppeln, können wir nun zwar nicht mehr beobachten, dass sich alle »anderen« Funktionssysteme dem Staat unterordnen, dafür steigt aber der Beobachtungsspielraum:

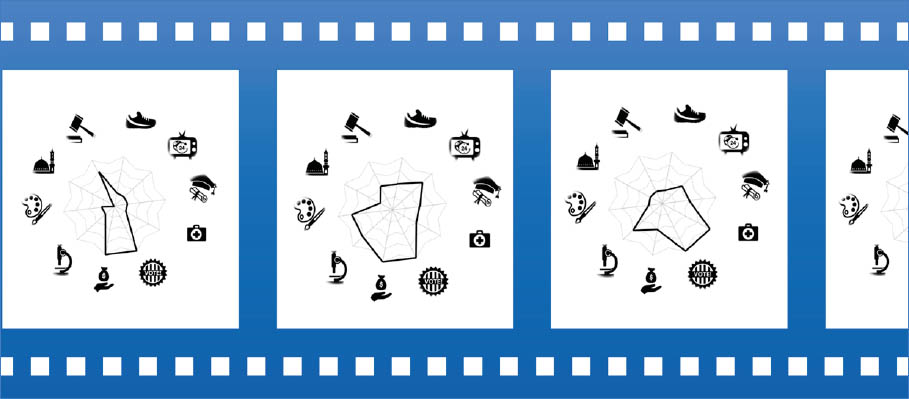

Die Diapositive zeigen staatliche Präferenzen für die Funktionssysteme [im Uhrzeigersinn von Sport (Schuh) aus: Massenmedien, Bildung, Gesundheit, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst, Religion, und Recht]. So lassen sich unterschiedliche Staatsformen unterscheiden: links der neoliberale Idealstaat mit nahezu ausschließlichem Fokus auf Wirtschaft, Recht und Politik. In der Mitte ein allseits investierender Wohlfahrtsstaat mit Schwerpunkt Brot und Spiele, was in der spätmodernen Variante auch Kultur- und Medienkonsum einschließt. Rechts ein »neu-normaler«, »blauer« Gesundheitspolizeistaat, in dem Wirtschaft und Recht wenig Gewicht haben, wenn Gesundheit und Wissenschaft zu dem Schluss kommen, dass Leben auf dem Spiel steht.

Im Ergebnis dieser Übung entsteht zunächst einmal eine klare Antwort auf die Frage, wo sich die von Fritz Simon beobachteten Über- und Unterordnungen von Politik und Wirtschaft überhaupt abspielen: hier eben in der Organisation Staat, wie andernorts in Unternehmen, Universitäten oder Sportvereinen. Weiterhin sieht man, dass sich auf diese Weise unterschiedliche Organisationsformen vergleichen lassen. So zeigt sich zu guter Letzt auch, dass Staatsformen weniger davon abhängen, was Bürger gut oder schlecht finden, als vielmehr davon, mit welchen Codes welcher Funktionssysteme sich Staaten jetzt und in Zukunft selbst programmieren.

Wenn dabei Gesundheit nun eine bislang ungeahnte Rolle spielt, dann besteht mitunter Anlass zur Sorge, dass sich mit den von Fritz Simon beschriebenen mittelalterlichen Eindämmungsmaßnahmen weitere feudale Strukturmuster ausbreiten. Das wäre allerdings weniger neu als normal, war unser »Gerangel« um Wohlfahrt doch immer mehr höfisch als modern. Insofern würde momentan nur überdeutlich, dass ein Wohlfahrtsstaat totalitär ist, sobald er Hilfsbedürftige schützt, indem er alle wie Hilfsbedürftige behandelt.

Gleichzeitig zeigt die drohende Ausweitung der wohlfahrtsstaatlichen Kampfzone, dass sich der Staat auch dann weder »der Gesundheit« noch gesundheitswissenschaftlichen Abteilungen unterordnet, wenn er sich äußerst stark von ihnen irritieren lässt. Gleiches gilt aber auch in Gegenrichtung: Der Staat kann Krisenunternehmen womöglich zu mehr Politikbeobachtung zwingen; »die Wirtschaft« hat er damit noch lange nicht im Sack.

Dass aktuell die politische Stunde der Gesundheit schlägt, hat auch Vorteile. So reduziert der neu-politische Gesundheitsfokus anderswo den Beobachtungsdruck und schafft Raum für tatsächlich Neues. Gleichzeitig entstehen im Zuge der Krise eben neue Ansatzpunkte für eine Gesundheitswissenschaft und -profession, die sich der pandemischen Politik nicht untergeordnet, sondern an die Seite gestellt denkt. Indem wir den Gesundheitsbegriff auf Organismen, Psychen und – warum dann nicht auch – soziale Systeme beziehen, schlägt die Stunde auch und gerade der Kommunikationsberatung und -therapie jetzt, und nicht erst fünf nach zwölf.

Es ist gelinde gesagt nicht ganz ausgeschlossen, dass diese Krise in Gestalt und Ausmaß auf wechselseitiger Fehleinschätzung von politischer und wissenschaftlicher Kommunikation beruht. Die Einsicht in dieses Kommunikationsproblem wäre eine goldene Brücke für den Weg aus der Krise. Wie Kriegsseelsorger Soldaten nicht erst nach Ende des Krieges ihr Ohr schenken, so kann an dieser Brücke in eine Nachkrisenzeit bereits jetzt gebaut werden und somit ein versöhnlicher Raum geschaffen werden, in dem sich politische und wissenschaftliche Entscheidungsträger mit genügend Zeit und in allen Ehren von der Last alteuropäischer Herrschafts- und Gewissheitserwartungen verabschieden können.

All das wäre für systemische Denker nicht neu, sondern einfach nur normal und somit machbar.

Das Mantra vom Sparen im Gesundheitssystem muss grundsätzlich überdacht werden

Der Standard, 10. Mai 2020

Wir dürfen unser Gesundheitssystem nicht dem freien Markt überlassen!

Frankfurter Rundschau, 11. Mai 2020

Surviving Covid-19 May Not Feel Like Recovery for Some

New York Times, 11. Mai 2020

Corona-Demonstrationen: Kein Wasser auf die Mühlen der Verschwörungstheoretiker

FAZ, 11. Mai 2020

6Politik und Wissenschaft dezentrieren sich

von Heiko Kleve

11. Mai 2020

Spätestens an dieser Stelle möchte ich den Diskurs mit den aktuellen Geschehnissen koppeln. Denn nochmals ist deutlich geworden, dass Fritz Simon den Staat als den politischen Schiedsrichter im Spiel der Systeme versteht, der notfalls auch hart eingreifen muss, der vorübergehend einige Spieler vom Feld weist, deren Stunden aber nach der Krise wiederkommen. Steffen Roth hat hier eine andere Perspektive: Er betrachtet die Systeme gleichberechtigter. Er sieht womöglich das, was in der soziologischen Systemtheorie gemeinhin mit dem Begriff »polyzentrisch« bezeichnet wird, dass keinem System eine Hoheit im Spiel zukommt. Alle spielen das gleiche Spiel als gemeine Spieler. Sie beobachten sich dabei, wie sie sich beobachten, wie sie – mit Fritz Simon gesprochen – sich und andere beschreiben sowie deren Dynamiken erklären und bewerten.7

Wenn wir das nun auf die aktuelle Situation beziehen, dann sehen wir, dass vielleicht gerade vom Simon- in den Roth-Zustand gewechselt wird. Die Bundespolitik gibt ihre Pandemie-Bekämpfung an die Länder ab. Das RKI stellt seine beiden wöchentlichen Pressekonferenzen ein. Könnte es nun sein, dass durch diese Dezentralisierung der Zuständigkeiten auch die anderen Funktionssysteme wieder stärker in Erscheinung treten? Einige Anzeichen sprechen dafür: Sport soll wieder möglich sein, und auch die Kultur scharrt schon mit den Füßen.

Apropos Kultur: Wir können uns nun auf einen neuen Zwischenruf freuen, und zwar von Prof. Dr. Michael Hutter, einem Kulturkenner, der sich zudem mit (ernsten) Spielen auskennt. Wie bewertet er den bisherigen Diskurs zwischen Simon und Roth? Wo liegen die blinden Flecken der beiden? Wo lassen sich die »kulturellen Quellen« des politischen Umgangs mit COVID-19 verorten, und wo befinden wir uns nun? Was zeichnet sich gerade ab? Könnte es sein, dass die eingeleitete Dezentrierung der Krisenbearbeitung der Komplexität der aktuellen Problemlage besser entspricht als das bisherige Krisenmanagement? Oder wird mit höherer Wahrscheinlichkeit das passieren, was einige Krisenpessimisten schwarzmalerisch an die Wand pinseln: Alles wird nur noch schlimmer kommen, wenn die zweite oder gar die dritte Welle der (ewigen) Pandemie anbricht?

Die Corona-Verschiebung

von Michael Hutter

Das »Coronavirus« ist eine Lebensform, die man sich wie eine große, inzwischen über den Planeten verteilte Wolke vorstellen kann. Die Elemente der lebenden Wolke sind codierte Erbgutinformationen mit einer Fetthülle. Die einzelnen Virenpartikel sind stabil genug, um sich über Atemluft und berührte Oberflächen zu verbreiten. Sie verwenden die Zellen von Menschen, in die sie über deren Schleimhäute eindringen, zu ihrer Reproduktion, und Sars-CoV-2 ist dabei besonders erfolgreich. Dort, wo die Bedingungen günstig sind, wächst die Virus-Wolke binnen weniger Tage exponentiell. Je nach Vorzustand sterben 0,1–10 Prozent der Wirtsorganismen.