Agilität? Frag doch einfach!

- -

- 100%

- +

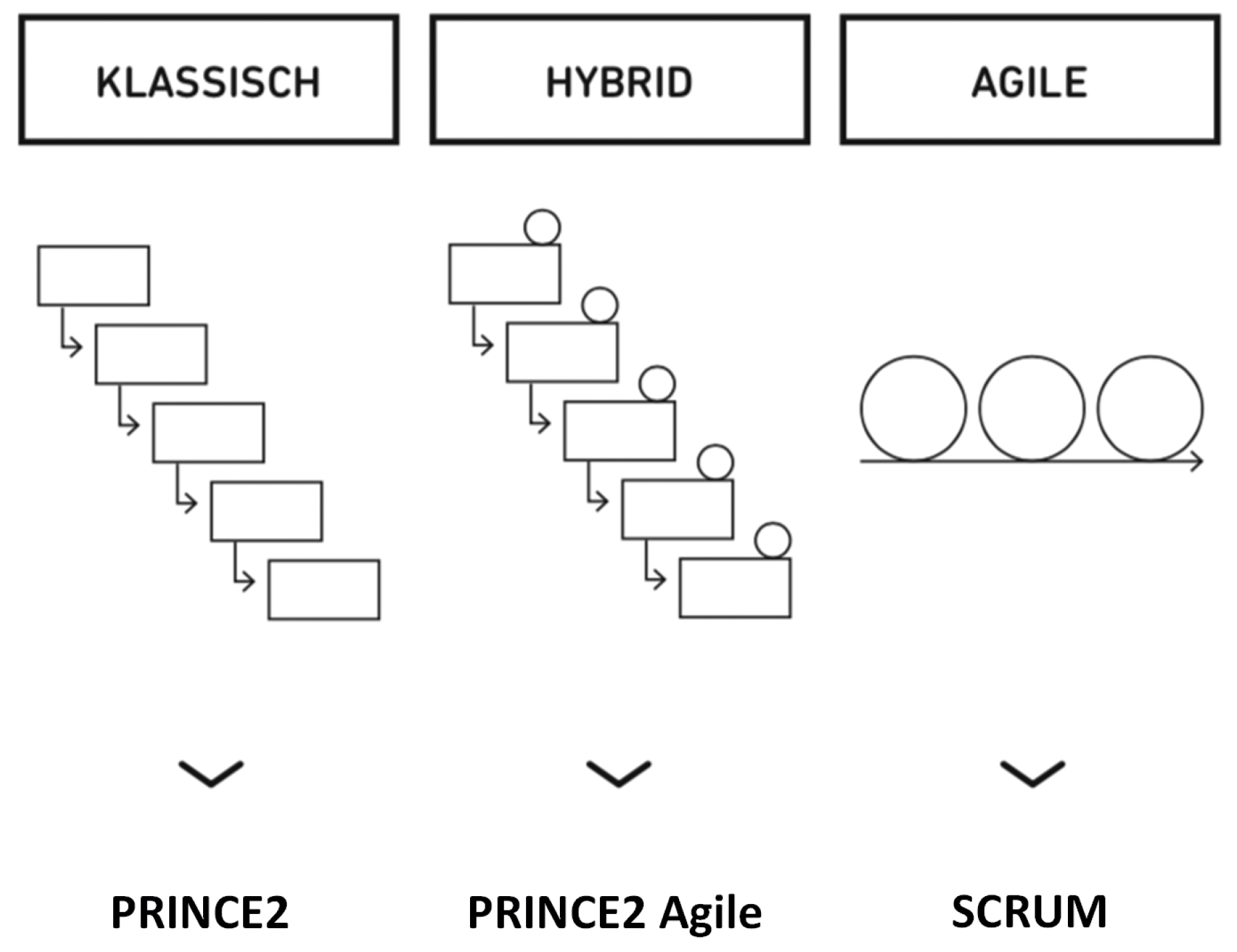

Wie kann man Agilität umsetzen?

Quelle: SCRUM - Das Erfolgsphänomen einfach erklärt, UVK Verlag, S. 23

Dies kann in Verbindung mit einer bestimmten Methode sein, aber auch mit den generellen Grundgedanken des agilen Arbeitens, welche in vorherigen Fragen, wie beispielsweise bezüglich des →Agilen Manifest, thematisiert werden. Bei dieser verbreiteten Vorgehensweise ist es wichtig zu erwähnen, dass es dabei kein Richtig oder Falsch gibt. Jedes Unternehmen ist anders und entsprechend verläuft die Umsetzung unterschiedlich. Auch das Ausmaß der Implementierung unterscheidet sich deutlich.

In jedem Unternehmen gibt es Bereiche und Prozesse, die von Agilität profitieren würden. Konkret hält aber der Einführungsaufwand und der damit verbundene Veränderungsprozess viele Unternehmen dagegen häufig davon ab, Methoden zu ändern. Sie bleiben vorzugsweise bei ihrer altbekannten Herangehensweise. Dabei muss man als Unternehmen nicht gleich ein komplettes Framework, wie Scrum oder →Kanban, einführen. Änderungen lassen sich auch Schritt für Schritt, also abseits der FrameworksFramework, umsetzen.

Die anzustrebenden Prozessanpassungen betreffen zwei Bereiche: das agile Team und das agile Projekt. Jegliche Anpassungen in den beiden Bereichen lassen sich unabhängig voneinander einführen. Ein typischer erster Schritt ist beispielsweise die regelmäßige Kommunikation zu forcieren.

In einem täglichen Meeting zu Beginn des Tages tauschen sich die Teammitglieder darüber aus, woran sie an diesem Tag arbeiten. Das Meeting sollte nicht länger als 15 Minuten dauern und stehend im Teamraum durchgeführt werden. In der agilen Welt nennt man dies Meeting Daily.

Ein weiterer typischer Schritt bei der Umsetzung ist kurze Feedbackschleifen einzuführen. In einem regelmäßig durchgeführten MeetingMeeting reflektiert das Team die letzten Wochen. Was lief gut? Was kann verbessert werden? Aus jedem Meeting sollte mindestens ein Punkt für Verbesserungen mit konkreten Aktionen entstehen. Die Punkte werden in den folgenden zwei Wochen umgesetzt und so der Prozess im Team stetig verbessert.

Zusätzlich zu den zwei bereits aufgeführten Schritten wird in der Praxis oft der Fortschritt transparent dargestellt. Auf einem Board an der Wand wird für jedes Teammitglied transparent dargestellt, wer gerade an welcher Aufgabe arbeitet. Ebenso werden die Aufgaben, die bereits erledigt sind und die Aufgaben, die als nächstes anstehen, visualisiert. Die Aufgaben können zum Beispiel auf Post-Its geschrieben und in die drei Spalten „To do“, „In progress“, „Done“ sortiert werden. Jeder Aufgabe, die in der „In progress“-Spalte hängt, ist ein verantwortlichen Mitarbeiter zugeordnet. Falls eine Aufgabe längere Zeit in der „In progress“-Spalte hängt, kann nun jeder helfend eingreifen und fragen, wie er unterstützen kann.

Diese Beispiele zeigen konkret, welche Möglichkeiten es gibt bei einer schrittweisen Umsetzung von Agilität bis hin zu der vollständigen Implementierung einer Methode wie beispielsweise Scrum, Design Thinking, →Kanban oder Lean.

Videotipp:

Das Video „Was ist Agiles Projektmanagement?

www.youtube.com/watch?v=Z-WXx53oPW4

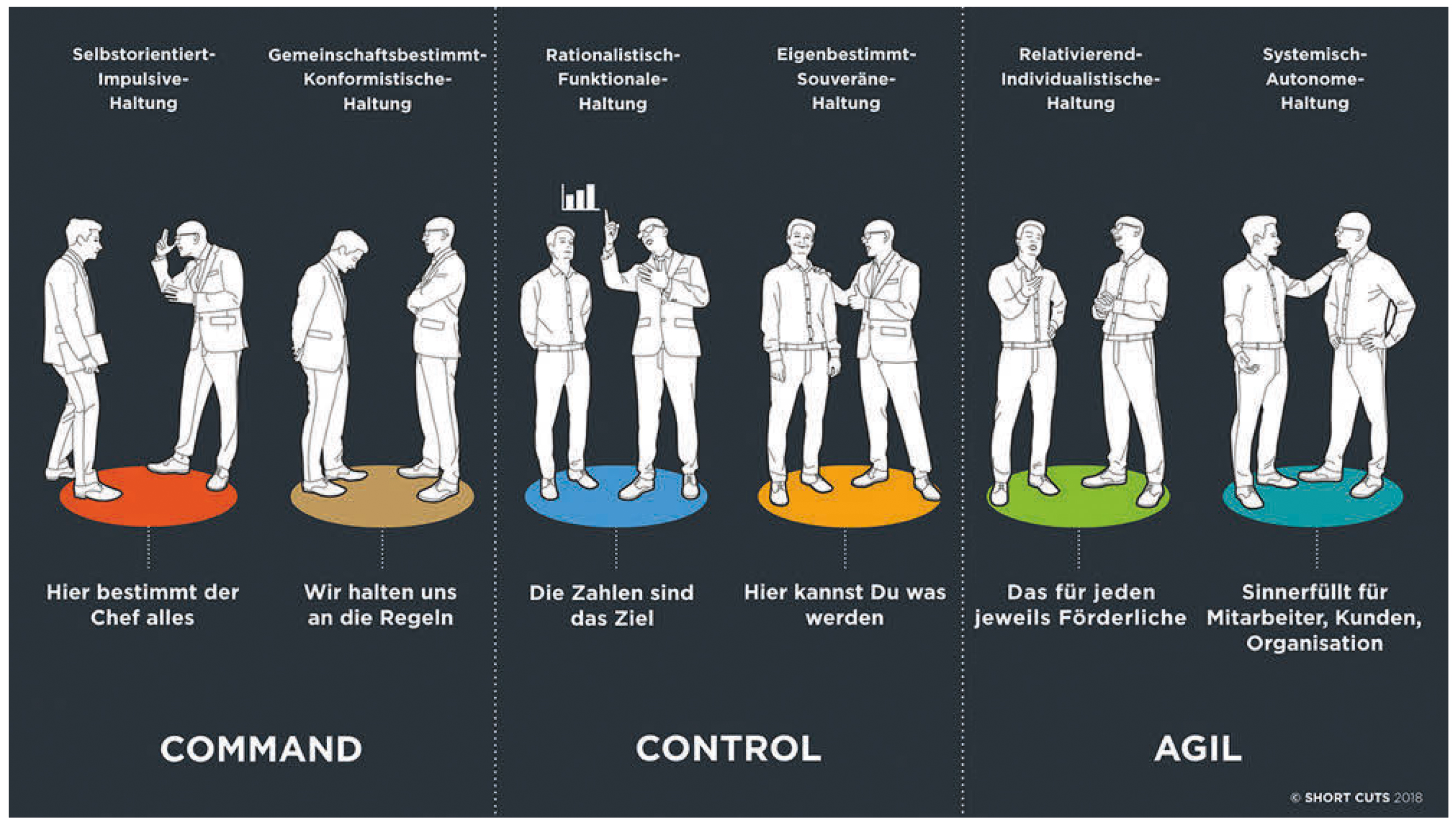

Welche Arbeitskultur ist für die Umsetzung von Agilität wichtig?

Die Kultur des Unternehmens ist oft ein entscheidender Punkt für das Scheitern von Agilität. Eine stabile und offene Kultur ist wichtig für Mitarbeiter, da sie als Anhaltspunkt dient. Dies wird aber oft unterschätzt. Es braucht lange, um sie zu verändern sowie zu festigen. Kultur muss bewusst eingesetzt werden. Sie ist die Schlüsselkompetenz einer Firma und kann erhebliche Wettbewerbsvorteile schaffen.

Welche Arbeitskultur ist für die Umsetzung von Agilität wichtig?

Quelle: https://die-werteentwicklung.de/blog/artikel/scrum-und-kanban-allein-machen-ein-unternehmen-noch-lange-nicht-agil/

Ein wichtiger Aspekt hierbei ist, dass agiles Arbeiten nicht darauf abzielt solange an einem Produkt zu feilen, bis es als perfektes Produkt auf den Markt gebracht werden kann. Stattdessen werden Produkte in den Markt eingeführt und dann stetig und iterativ, an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. In einem solchen Umfeld ist es jedoch wahrscheinlich, dass Fehler passieren und es auch zu Situationen des Scheiterns kommt. Damit sich die Teammitglieder vertrauen, neue Ideen einzubringen, Verbesserungsvorschläge zu machen und Entscheidungen zu treffen, muss daher eine Kultur des Scheiterns etabliert werden. Ein „sicherer Platz”, an dem man sich frei entfalten kann und neue Denkweisen gefördert werden. Die Kultur des ScheiternsKultur des Scheiterns besagt, dass es dazugehört, Fehler zu begehen. Denn gerade aus ihnen kann das ganze Unternehmen wahnsinnig gut lernen. Wichtig ist dabei, dass die Fehler und die Schlussfolgerungen daraus geteilt werden und über sie diskutiert wird.

Sobald die Mitarbeiter spüren, dass Scheitern zum Prozess gehört und akzeptiert wird, führt es dazu, dass sie aus ihrer Komfortzone herausgehen und über den Tellerrand hinausblicken. „Was ist wichtig für das Unternehmen?“ wird über „Was ist wichtig für mich?“ gestellt.

Auch eine VertrauenskulturVertrauenskultur ist sehr wichtig für den Erfolg. Sie ist die Grundlage für mehr EntscheidungsfreiheitEntscheidungsfreiheit in schwierigen und problematischen Situationen und fördert schnelle Reaktion auf äußere sowie innere Einflüsse. Somit bildet sie die Basis für selbstorganisierte Teams. So kann MikromanagementMikromanagement, bei der die Führungskraft seine Teams ständig beobachtet und kontrolliert, vermieden werden. Eine Vertrauenskultur muss jedoch aktiv von den in allen Ebenen des Unternehmens kommuniziert und gelebt werden. Generell ist all das nichts Neues, allerdings tritt dieses Thema in Verbindung mit der Implementierung von Scrum immer öfter in der Praxis auf.

Videotipp:

Für die Umsetzung von Agilität ist eine offene Feedbackkultur und die Motivation des Teams essentiell. In dem Video „Dein Neurohack für mehr Team-Motivation!

www.youtube.com/watch?v=I7sR_ht-4Mw

In welchen Situationen sollten Teams Agilität thematisieren und implementieren?

Es gibt viele Gründe für die Implementierung von Agilität, die bereits in anderen Fragen aufgeführt wurden. Der größte Grund für Teams ist die neue Arbeitsweise, die durch das agile Arbeiten entsteht. Die Teams erhalten eine größere Verantwortung und sind bei der Entwicklung des Produktes von höherer Wichtigkeit als zuvor. Die eingehende Verantwortung stellt sich oftmals als ein Schub an Motivation für die Mitarbeiter dar, da sie durch Agilität mehr Freiheiten im Entwicklungsprozess erhalten, aber auch klarer ihre Resultate im Endprodukt sehen. Dies ist auch der Grund warum die agilen Methoden oft von den Teams und Mitarbeitern thematisiert werden. Dies ist vor allem an dem Beispiel von Scrum zu sehen. Entwickler, die bereits nach Scrum gearbeitet haben und somit in selbstorganisierten Teams gearbeitet haben, sehen es als Rückschritt in klassisch gemanagte Teams zu gehen.

Genauso wirkt es sich im Bereich Ideen Findung bei Design Thinking oder mit dem Thema OKR bei der Zieldefinierung. Da die größere Verantwortung und Freiheit wichtige Faktoren für die Teams sind, die zur Implementierung von Agilität oft führen, gibt es auch einzelne Gegebenheiten, die die Teams als nicht attraktiv empfinden und somit einen Einfluss auf deren MotivationMotivation und Freude im Unternehmen haben.

Was sind die wichtigsten in der Praxis angewandten agilen Methoden?

Es ist leichter zu verstehen, was hinter Agilität und ddenie in der Praxis angewandten MethodenMethoden steht, wenn man zwischen agilen Werten, Prinzipien, Techniken und Methoden unterscheidet.

→Agile Werte bilden das Fundament.

Agile Prinzipien basieren auf den agilen Werten und bilden Handlungsgrundsätze.

Agile Techniken sind konkrete Verfahren zur Umsetzung der agilen Prinzipien.

Agile Methoden geben den agilen Techniken eine Gesamtstruktur.

Agile Methoden sind Vorstrukturierungen auf der Ebene von Prozessmodellen. Hier werden Prinzipien und Techniken zu einem schlüssigen Prozess kombiniert. Im Allgemeinen müssen diese Methoden für jedes Projekt und Projektumfeld mehr oder weniger angepasst werden. Da diese aber auch die meist verwendete Vorgehensweise in der Praxis ist, wird sich dieses Buch mit diesen Methoden auseinandersetzen.

Scrum ist die am meisten in der Praxis angewandten Methode. Design Thinking hat in den letzten Jahren ebenfalls an großer Relevanz gewonnen und befindet sich unter den wichtigsten angewandten Methoden. Es kommt am Anfang eines Projekts zum Einsatz bei der Ideenfindung und Innovation. Wenn ein Unternehmen eine grobe Idee für ein mögliches Produkt hat oder wenn es noch gar nicht weiß, wohin die Reise gehen wird, dann wird in der Praxis Design Thinking angewandt.

→Kanban ist eine weitere, weit verbreitete agile Methode und setzt dabei sehr stark auf Visualisierung. Hier kommt im Kern das Kanban Board zum Einsatz, das den Prozess von der Planung bis zur Realisierung abbildet. Zusätzlich ist das Thema Lean in der Agilität nicht zu vergessen. Hier gilt es zwischen →Lean Start-up und Lean ManagementLean Management zu unterscheiden. Lean Management ist ein Ansatz der kontinuierlichen Prozessoptimierung und umfasst die effiziente Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette. Mit Hilfe verschiedener Lean-Methoden, Verfahrensweisen und Denkprinzipien verfolgt das „schlanke Management“ das Ziel, Prozesse zu harmonisieren und ein ganzheitliches Produktionssystem ohne Verschwendung zu schaffen. Und das über alle Unternehmensbereiche hinweg.

Weitere Methoden, wie beispielsweise →OKR, sind ebenfalls in der Praxis weit verbreitet und werden weiterhin die Agilität vorantreiben. OKR ist ein Beispiel von einem Framework, welches bei der Zielfindung und Mitarbeiterbeteiligung hilft und an Relevanz durch den Erfolg von großen Unternehmen wie Google oder LinkedIn gewonnen hat.

Um die Chancen zu erhöhen mit Agilität erfolgreich zu bleiben beziehungsweise zu werden, ist es wichtig zu verstehen, wann es Sinn macht, eine Methode zu implementieren und wann nicht.

Das beste Beispiel hierfür ist Scrum, denn es ist ein riesiger Trend, der aber nicht zu jedem Unternehmen oder jeder Abteilung passt. Scrum ist vor allem dann angebracht, wenn es noch nicht klar ist, wie ein Projekt oder eine Dienstleistung final aussehen wird. Die Unvorhersagbarkeit ist ein klarer Pluspunkt für den Einsatz von Scrum, damit schnell auf Veränderungen reagiert werden kann.

Mit Design Thinking kann man Produkte und Dienstleistungen entwickeln. Design Thinking ist folglich also ein Problemlösungstool, das erfolgreich in Innovationsprozessen genutzt wird. Es ist eine sehr wirksame Methode, die man für digitale und physische Produkte, Services, Prozesse oder Geschäftsmodelle einsetzen kann. Dementsprechend wird also klar, dass dem Design Thinking Einsatz keine Grenzen aufgezeigt werden. Es ist aber vor allem dann sinnvoll, wenn Unternehmen mit dem Erarbeiten von neuen Innovationen Probleme haben oder dies verbessern wollen.

Außer den beiden zuvor genannten Methoden, die in der Praxis meist getrennt voneinander eingesetzt werden, ist es wichtig →Kanban zu erwähnen, denn es wird oft in enger Verbindung mit Scrum eingesetzt. Dies ist möglich, weil Kanban sich zu bestehenden Abläufen integrieren lässt. Wer Kanban in seinem Team einsetzt, möchte den WorkflowWorkflow verbessern und damit gleichzeitig die Produktivität und die Qualität des Endprodukts steigern. Kanban zählt zu den agilen Methoden und macht als solche die Arbeitsabläufe sehr viel flexibler.

Die vierte agile Methode, die in diesem Buch thematisiert wird, ist Lean Management. Lean Management wird vor allem in gestanden Unternehmen implementiert, die über die Jahre an Effizienz verloren haben und somit deren Erfolg in Gefahr sehen. Hauptziel des Lean Managements ist es, sämtliche Prozesse und Aktivitäten so aufeinander abzustimmen, dass jegliche Art von Verschwendung entlang der Wertschöpfungskette vermieden wird. Auch das Personal wird in die Lean-Management-Unternehmensphilosophie einbezogen, damit die Mitarbeitermotivation zielorientiert gestärkt wird. Die Kostensenkung und Kundenorientierung sind daher die Hauptansatzpunkte, die das Unternehmen stärken soll.

Videotipp:

Eine hilfreiche Software, welche in vielen Methoden angewandt wird, ist Jira. In dem Video „Was ist Jira?

www.youtube.com/watch?v=2GQRoQlsPrA&list=PLqTqbdnMbcB_NT2qD3qNOtOyFA4uvsoYW&index=7

Was sind die Grenzen von Agilität?

Die Grenzen von Agilität kommen im hochregulativen Kontext auf. Hierzu zählen zum Beispiel das Banken, Versicherungen oder die Pharmabranche. All diese Branchen stehen unter starken Regulationen und Vorgaben, welches eine innovative Ansatzweise erschwert, denn es gibt weniger Freiräume etwas Neues zu kreieren oder auch keine Möglichkeiten auf neue Anforderungen zu reagieren, denn es gibt Sie nicht in der Vielfalt wie in anderen Branchen.

Ein weiterer Fall, der die Grenzen von Agilität aufzeigt, ist, wenn das Projektergebnis schon feststeht. Das Ziel ist so klar, dass es wie vorher erwähnt, auch keinen Freiraum mehr gibt. Zusätzlich zu klar definierten Projekten und regulativen Umgebungen, gibt es auch Projekte, die eine klare Struktur benötigen, wie beispielsweise ein Bauprojekt: Wenn ein Hochhaus gebaut wird, gibt es selbstverständlich viele Vorschriften also Regulationen, allerdings bedarf es generell ein hohes Maß an Struktur. Was also kann man in einem Bauprojekten von den agilen Ideen übernehmen? Beispielsweise ist es möglich zu definieren, bis zu welchem Zeitpunkt es in welchen Bereichen Änderungen geben darf. Oder umgekehrt: Man kann definieren, welche Parameter zu welchem Zeitpunkt definiert sein müssen. Anhand dieser Beispiele lassen sich die Grenzen von Agilität betrachten, die außerhalb des Unternehmens stattfinden. In vielen Fällen werden jedoch die Grenzen der Agilität innerhalb eines Unternehmens auch sichtbar. Diese Grenzen werden in der folgenden Frage thematisiert.

Was sind die Grenzen von Agilität innerhalb eines Unternehmens?

Oft bleibt der Erfolg aus, wenn Unternehmen versuchen jene Agilität, die im Kleinen im Projekt funktioniert, auf die gesamte Organisation auszuweiten. In vielen Fällen kommt es zu unzufriedenen Mitarbeitern oder Ineffizienzen. So gut das Konzept der Agilität in kleinen Einheiten funktioniert, so stößt es als Organisationmodell oft an seine Grenzen. Warum?

Weil bei vielen Agilisierungsinitiativen der wichtigste Faktor – der Mensch – vergessen wird. Nicht jeder Mitarbeiter ist dafür geschaffen und auch gewillt, selbstorganisiert zu arbeiten, sich immer wieder auf neue Teams einzulassen, regelmäßige Entscheidungen zu treffen und sich permanent weiterzuentwickeln. Diese Wahrheit wird häufig vergessen oder als eine nicht mehr zeitgemäße abgetan.

Tatsache ist aber, dass ein Unternehmen nur so agil sein kann wie seine Mitarbeiter. Zusätzlich bringt das Arbeiten in agilen Strukturen den Mitarbeitern nicht nur Freiheiten, sondern stellt auch hohe Anforderungen. Neben EigenverantwortungEigenverantwortung gehören dazu insbesondere KritikfähigkeitKritikfähigkeit, KommunikationsfähigkeitKommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit der SelbstreflexionSelbstreflexion sowie eine ausgeprägte BeziehungsfähigkeitBeziehungsfähigkeit. All diese Fähigkeiten sind ein Produkt persönlicher Reife oder Einstellung. Diese Reife ist kein Selbstverständnis bei allen Mitarbeitern, sondern das Ergebnis lebenslanger Weiterentwicklung, welches auch oft im Rahmen des Themas, Agiles Mindset, angesprochen wird.

Allerdings ist nicht nur die eingeschränkte Agilität des Menschen ein Faktor, sondern oftmals auch die ungeklärte Rolle der Führungskräfte. Viele Agile Systeme stellen Führungskräfte vor das Paradox einerseits Verantwortung für Prozesse und Ergebnisse zu tragen und andererseits Selbstorganisation und Selbststeuerung zuzulassen. Diese Balance zu finden überfordert oftmals Führungskräfte. Das Ergebnis ist, dass Sie sich entweder auf eins fokussieren oder auf das andere: während die einen ihre Tätigkeit nur mehr darin sehen, hin und wieder ein paar motivierende Worte fallen zu lassen und sich ihrer FührungsverantwortungFührungsverantwortung zu sehr entziehen, fallen andere sukzessive wieder in traditionelle Arbeitsweisen zurück und zerstören so das agile System. Zudem verbleibt die Verantwortung vor den Stakeholdern und für das Produkt grundsätzlich bei der Führungskraft.

All diese genannten Aspekte bringen in vielen Unternehmen Konflikte hervor. Agile Strukturen wirken in vielen Fällen konfliktfördernd: Zum einen tun sie das, weil sie hierarchische Strukturen und Abteilungsgrenzen auflösen und damit auch die bekannten Prozesse und Abteilungen, die das Miteinander in Zaum hält, lockern. Hinzu kommt, dass deswegen aber das klassische Gerangel um Zuständigkeiten keineswegs verschwindet Auch die Thema Selbstverantwortung und SelbstorganisationSelbstorganisation bringen in der Praxis oftmals Konfliktpotenziale hervor, vor allem wenn der Druck aufkommt, dass das Produkt fristgerecht geliefert werden muss. In diesem Fall kann die Selbstorganisation mit möglichen persönlichen Interessen in der Gruppe die Emotionalität und somit das Konfliktpotenzial erhöhen. Letztlich bietet das Prinzip der rotierenden Rollen, das vielen agilen Ansätzen zugrunde liegt, gleichermaßen wie fluide Teamstrukturen für Mitarbeitende wesentlich weniger Möglichkeiten, ihr Grundbedürfnis nach Zugehörigkeit zu befriedigen. Das Ergebnis sind Mitarbeiter, die sich um ihre Rolle bzw. ihrem Titel wofür Sie vielleicht schon ihre ganze Karriere gearbeitet haben und somit eine Identität aufgebaut haben, betrogen fühlen und mit Angst und Widerstand reagieren.

Was ist Design Thinking?

Design ThinkingDesign Thinking ist zugleich eine Methode und auch ein Denkansatz. Der Design Thinking-Prozess hat zum Ziel möglichst viel KreativitätKreativität aus allen beteiligten →Stakeholdern eines Vorhabens heraus zu bekommen. So will Design Thinking auch höchst komplexe Hindernisse, Probleme oder auch Aufgaben aus dem Weg schaffen und den Weg für Innovationen ebnen. Diese sind in der Theorie und meist auch in der Praxis das Produkt bzw. Ergebnis des Design Think-Prozesses. Ähnlich wie bei anderen agilen Methoden ist der Prozess hauptsächlich auf den Kunden bzw. den Nutzer oder User fokussiert. So bindet man Kunden beziehungsweise Nutzer oder User schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt des Produktlebenszyklus mit ein. Hierfür nutzt Design Thinking diverse Methoden, die dem Kunden dabei helfen, dem Team seine Wünsche zu kommunizieren.

In gewisser Weise stellt die Methode gar eine eigene Philosophie dar, die gleichzeitig Kreativität, InnovationInnovation und KundennäheKundennähe sicherstellen soll. Deshalb kann man Design Thinking nicht nur als Methode, sondern auch als Denkweise, Mindset oder auch als Prozess definieren. Der Begriff selbst lässt sich im Übrigen sehr gut mit „kreatives Denken“ übersetzen. Design Thinking ist eine überaus spannende Methode, mit der man der Kreativität des eigenen Unternehmens oder eines Teams die ein oder andere Innovation entlocken kann. Richtig angewandt, können Unternehmen so ihrer Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein.

Zusammenfassend bedeutet das, dass Design Thinking eine systematische Herangehensweise an komplexe Problemstellungen aus allen Lebensbereichen ist. Der Ansatz geht weit über die klassischen Design-Disziplinen wie Formgebung und Gestaltung hinaus. Im Gegensatz zu vielen Herangehensweisen in Wissenschaft und Praxis, die von der technischen Lösbarkeit die Aufgabe angehen, stehen Nutzerwünsche und -bedürfnisse sowie nutzerorientiertes Erfinden im Zentrum des Prozesses.

Gerade in Startups ist Design Thinking die Methode, um Innovation zu fördern und Kreativität freizusetzen; insbesondere, wenn wenige Daten vorhanden sind beziehungsweise das Problem noch recht unspezifisch und sehr komplex ist. Die Design Thinking-Methoden werden natürlich auch in großen Unternehmen genutzt, vor allem um Produkte und Dienstleistungen zu optimieren, neue Zielgruppen und Nischen zu erschließen und wenn die Problemstellungen sehr nutzerzentriert ist.

Videotipp:

Das Video „Was ist Design Thinking?

www.youtube.com/watch?v=1ozEnvwc0Hc&list=PLqTqbdnMbcB_NT2qD3qNOtOyFA4uvsoYW&index=2

Warum wird Design Thinking angewandt?

Wie bereits angedeutet ist das Ziel dieser Methode, dass Organisationen, Unternehmen oder Teams sogar ein vermeintlich aussichtsloses Problem auf kreative und innovative Art lösen können. Natürlich kann diese agile Methode aber auch für das Entwickeln neuer, innovativer GeschäftsideenGeschäftsideen, Geschäftsfelder oder Produkte verwendet werden. Das übergeordnete Ziel ist Innovation. Innovationen müssen nicht die gesamte Welt verändern, sie können auch „klein“ und dennoch sinnvoll sein. Wenn ein Team mit Design Thinking beispielsweise eine Lösung für ein internes Problem löst, dann ist das durchaus als kleine Innovation für das Team und das Unternehmen dar. Auch dafür ist diese agile Methode durchaus nützlich und jegliche Investition wert.

Wenn bei Design Thinking von einer Methode gesprochen wird, dann ist hiermit die individuell festgelegte Vorgehensweise gemeint, die den Aufbau eines Design Thinking-Prozesses beschreibt. Dieses Vorgehen kann für die unterschiedlichsten Zwecke ausgearbeitet werden. Hierfür gibt Design Thinking diverse Hilfestellungen, Werkzeuge und Abläufe an die Hand. Ein Team oder Unternehmen sollte deshalb immer über einen Experten auf diesem Gebiet nachdenken, der durch den Prozess führt. Beispielsweise kann er dabei helfen, die richtigen Methoden für die jeweiligen Teams und Unternehmen auszuarbeiten und zu analysiere, ob sie den gewünschten Erfolg bringen.