- -

- 100%

- +

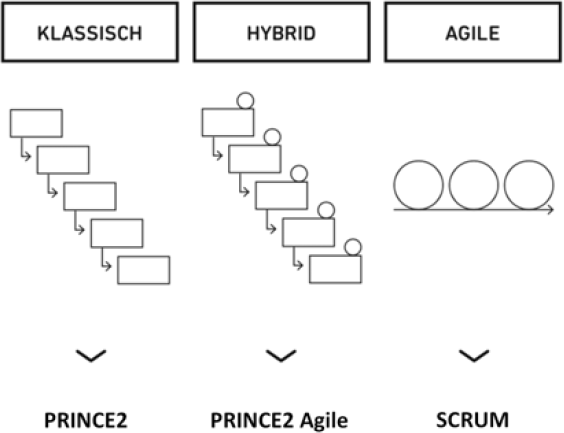

Im Kern kann man sagen, dass im klassischen Projektmanagement sehr viel Wert auf Struktur, jedoch weniger Wert auf Flexibilität gelegt wird. Gerade in hierarchischen Unternehmensstrukturen ist es deshalb weiterhin sehr angesagt, Projekte nach klassischen Projektmanagementmethoden zu managen. Agile Methoden wie SCRUM legen hingegen weniger Wert auf Struktur und setzen mehr auf Flexibilität. Abbildung 2 zeigt beispielhaft einen Phasenplan eines nach der klassischen Methode strukturierten und geplanten Projekts.

Agiles Projektmanagement mit SCRUM

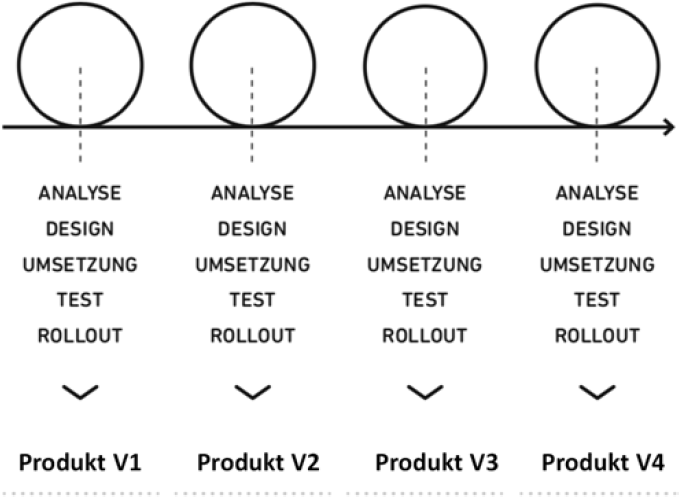

Agiles Projektmanagement setzt im Wesentlichen auf kurze und regelmäßige Entwicklungszyklen. So kann auf Veränderungen, insbesondere auch bezüglich der Anforderungen, die der Kunde an das Endprodukt stellt, schnell reagiert werden. Zudem kann schnell und kurzfristig angepasst werden. Hierdurch kann auch Marktfeedback schnell umgesetzt werden. Diese einzelnen Entwicklungszyklen nennt man bei SCRUM einen Sprint. Letztlich erfolgt die Umsetzung der gesamten Produktentwicklung eines Produkts in mehreren Sprints.

Die wesentliche Vorgabe für den Sprint ist seine Dauer und ein Anforderungskatalog, welcher im SCRUM Product Backlog, beziehungsweise bezogen auf den Sprint dann Sprint Backlog, genannt wird. Zudem ist eine fortlaufende und regelmäßige informelle Kommunikation innerhalb eines Sprints vorherrschend. Es geht nicht darum, vorgegebene Reporting-Templates und Statusberichte auszufüllen, sondern in einer persönlichen, direkten, interaktiven und regelmäßigen Kommunikation auf Probleme, Hindernisse oder Herausforderungen zu reagieren. Der Fokus liegt also mehr darauf, schnell zu reagieren als zu dokumentieren. Agilität beziehungsweise der Einsatz von SCRUM bedeutet demnach, weniger Wert auf Strukturen zu legen, sondern mehr Flexibilität in einem Projekt zuzulassen. Dabei liegt die Annahme zu Grunde, dass das Projektteam soweit befähigt und motiviert ist, dass es mit dieser Flexibilität sehr gut umgehen kann und trotz Flexibilität des Projektziel beziehungsweise das Ziel eines Sprints nicht aus den Augen verliert. Agiles Projektmanagement ist wenig hierarchisch und setzt darauf, dass Teams sich selbst organisieren und selbst am besten wissen, wie die vorgegebenen Projektziele erreicht werden. Abbildung 3 zeigt den typischen Aufbau eines Agilen Projektes. Am Ende eines jeden Sprints erfolgt immer die Auslieferung einer neuen Version des Produkts oder der Dienstleistung. Dies nennt man in Scrum das Increment.

Abb. 3: Agiles Projektmanagement

Hybrides Projektmanagement

Gibt es auch Zwischenformen zwischen Klassischem Projektmanagement und Agilem Projektmanagement? Die Antwort ist ein klares Ja: man nennt dies Hybrides Projektmanagement. Beim Hybriden Projektmanagement geht man davon aus, dass sowohl im Agilen Ansatz des Projektmanagements als auch im klassischen Modell (Wasserfall-Methode) Aspekte vorhanden sind, die das Managen eines Projektes erfolgreich machen. Insofern bedient man sich beim Hybriden Projektmanagement mit Elementen aus beiden Methoden. Quasi das Beste aus beiden Welten.

Abb. 4: Hybrides Projektmanagement

So ist in der Praxis insbesondere zu beobachten, dass in klassisch, also nach der Wasserfall-Methode gemanagten Projekten, agile Elemente insbesondere aus SCRUM integriert werden.

Ein typisches Agiles Element, das gerne in diesen Projekten umgesetzt wird, ist das Daily Stand up. In SCRUM wird dieses Event dann Daily SCRUM genannt. Seltener ist es der Fall, dass in agilen Projekten Elemente aus dem Klassischen Projektmanagement eingesetzt werden. Dies kommt daher, dass einer der Grundsätze von SCRUM – als wichtigste und am weitesten verbreitete Methode des Agilen Projektmanagements – ist, dass „SCRUM nur SCRUM ist, wenn es SCRUM ist“.

Was wollen wir hiermit sagen? In der Bibel zu SCRUM, dem SCRUM-Guide beschreiben die beiden Väter von SCRUM, Jeff Sutherland und Ken Schwaber, dass SCRUM nur dann sein maximal erfolgreiches Potenzial ausschöpft, wenn seine Elemente und Komponenten (wie beschrieben im SCRUM Framework, mehr hierzu in Abschnitt 2.5) unverändert und in Gänze zum Einsatz kommen. Jede Veränderung, Ergänzung oder jedes Weglassen der Komponenten von SCRUM wäre somit nicht mehr SCRUM.

Halten wir also fest: hybrides Projektmanagement ist eine Mischform aus klassischen und agilem Projektmanagement. Es ist quasi der Versuch, das Beste aus beiden Welten in einer Methode zu vereinen. Wir sehen, dass dies sehr oft in der Praxis angewandt wird. Oft auch mit Erfolg. Wie man beide Ansätze kombiniert, hängt dabei von der Art des Projekts, aber auch von seiner Projektphase ab. Die Abbildung 4 zeigt die Zusammenhänge von klassischen Projektmanagement und Agilem Projektmanagement.

Übungsfragen zum Kapitel: „Warum ist SCRUM so erfolgreich?“

Hinweis: Diese Übungsfragen sollen dir dabei helfen, die Inhalte dieses Buchs zu reflektieren. Die Lösungen findest du in Abschnitt 5.5. Den ausführlichen Prüfungsfragenkatalog mit allen möglichen Prüfungsfragen findest du in unserem Onlinekurs unter www.agile-heroes.de.

[1]SCRUM ist eine Methode des …

[2]Der Fokus im Klassischen Projektmanagement liegt auf:

[3]Der Fokus des Agilen Projektmanagement ist:

[4]Die Wasserfall-Methode ist charakterisiert durch:

[5]Agiles Projektmanagement ist charakterisiert durch:

[6]Hybrides Projektmanagement ist eine Mischform aus

[7]Gemäß den Vätern von SCRUM sollte…

[8]SCRUM ist …

[9]Ein guter Projektmanager sollte …

[10]SCRUM ist …

2Was ist SCRUM?

Jetzt habt ihr bereits mehrere Seiten zu SCRUM gelesen, die sich mit dem Erfolg von SCRUM beschäftigt haben. Und dennoch ist eine Frage immer noch offen: Was ist SCRUM? Eine Methode, ein Tool, eine Technik, ein Prozess? Keines von allem. Fangen wir damit an, woher der Begriff SCRUM kommt …

2.1Der Begriff SCRUM

Der Begriff SCRUM lässt sich auf die beiden japanischen Wirtschaftswissenschaftler Nonaka und Takeuchi zurückführen. Sie schreiben in ihrem im Jahr 1986 erschienenen Artikel „The New Product Development Game" über den von ihnen so genannten "Rugby-Approach". Dieser bedient sich einer Analogie aus dem Rugby. Sie gehen davon aus, dass einer der außergewöhnlichsten Erfolgsfaktoren von sehr erfolgreichen Produktentwicklungsteams die räumliche Nähe des Teams während der Entwicklungsarbeit ist. So wie bei dem aus dem Rugby stammende Gedränge, welches SCRUM genannt wird und bei dem viele Spieler eng zusammenstehen. Denn auch diese Teams arbeiten als kleine und selbstorganisierte Einheiten. Sie bekommen von außen nur eine grobe Richtung vorgegeben. Es bleibt in der Umsetzung jedoch ihnen überlassen, wie sie ihr gemeinsames Ziel erreichen. Und diese Art der Zusammenarbeit soll auch Projekte erfolgreich machen.

Dieser Rugby-Approach wurde dann mehr als zehn Jahre später von den Vätern von SCRUM, Jeff Sutherland und Ken Schwaber, zu einem Framework für Softwareentwicklungsprojekte weiterentwickelt: Und dieses Framework nannten sie mit einem entsprechenden Verweis auf den Artikel von Nonaka und Takeuchi: SCRUM.

Da die Anfänge von SCRUM schon mehr als 20 Jahre zurückliegen und SCRUM immer erfolgreicher geworden ist, haben sich immer mehr SCRUM-Varianten entwickelt. Dies liegt daran, dass viele Autoren, Berater und Experten von dem immer weiterwachsenden SCRUM-Kuchen ihren wirtschaftlichen Anteil abhaben wollten. So wurde der Kern dessen, was SCRUM ausmacht, immer stärker verfälscht.

Dieses Problem haben auch die beiden Väter von SCRUM, Jeff Sutherland und Ken Schwaber, erkannt und aus diesem Grunde im Jahr 2010 den SCRUM-Guide veröffentlicht. Dieser wurde letztmalig in Jahr 2017 überarbeitet. Er fasst den Kern und das Grundverständnis von SCRUM nach Sutherland und Schwaber zusammen.

Abb. 5: SCRUM-Guide

Wir empfehlen jedem, der sich auf die SCRUM-Prüfung und -Zertifizierung vorbereitet, den SCRUM-Guide durchzulesen. Der SCRUM-Guide ist zwischenzeitlich nicht nur in englischer Sprache erhältlich, sondern auch in mehreren anderen, so auch auf deutsch. Da die Prüfung in englischer Sprache stattfindet, empfehlen wir, den SCRUM-Guide in englischer Sprache für die Prüfungsvorbereitung durchzulesen. Aus unserer Sicht ist der SCRUM-Guide sozusagen die Bibel des Agilen Projektmanagements.

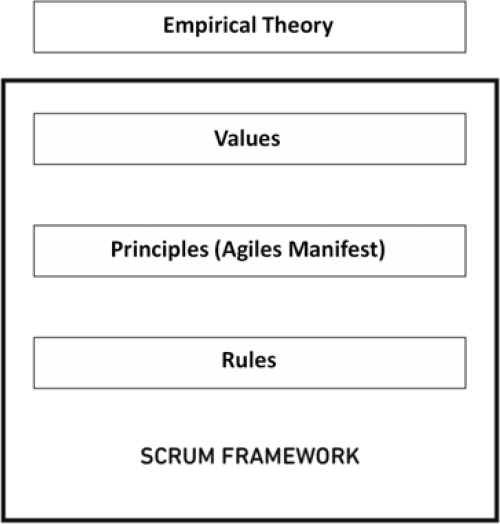

Letztlich ist SCRUM also ein Framework für agiles Projektmanagement. SCRUM als Framework setzt sich aus drei Komponenten zusammen:

Die Basis für diese drei Komponenten stellt quasi die SCRUM-Theorie dar, welche sich in den drei Komponenten von SCRUM manifestiert. Diese stellen wir im folgenden Abschnitt dar.

Abb. 6: SCRUM Framework

2.2Die theoretische Basis: Empirische Prozesskontrolle

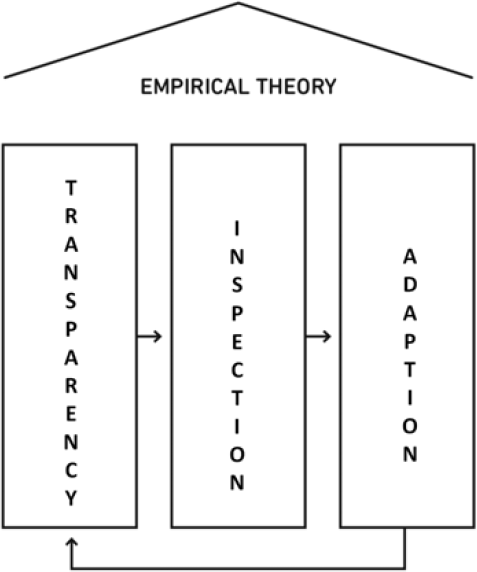

Die wissenschaftliche Basis von SCRUM ist die Theorie der empirischen „Prozesssteuerung“, kurz auch „Empirie“ bzw. im Englischen Empirical Theory genannt. Die Empirie besagt, dass Wissen auf Erfahrung basiert. Und dass Entscheidungen auf der Basis von diesem bestehenden Wissen erfolgen. SCRUM stellt durch seinen iterativen und inkrementellen Ansatz sicher, dass in regelmäßigen und kurzen Abständen die Möglichkeit zur Überprüfung und Anpassung besteht.

So wird regelmäßig Erfahrungen in Wissen transferiert. Dieses Wissen wiederum wird dann genutzt, um immer wieder Entscheidungen zu treffen. Je mehr Erfahrung, je mehr Wissen, und umso bessere Entscheidungen können getroffen werden. durch dieses Vorgehen können Risiken minimiert, frühzeitig erkannt und auch gegengesteuert werden. Die SCRUM-Theorie basiert insofern auf drei wesentlichen Säulen:

Fassen wir dies also nochmals zusammen: Die Voraussetzung um Wissen auf der Basis von Erfahrungen in einem Projekt aufzubauen ist Transparenz. Transparenz schafft Wissen. Und eine offene Kommunikation ermöglicht es zudem, dieses Wissen im SCRUM-Team zu teilen. Zudem ist es eine wichtige Säule von SCRUM, dass regelmäßig das aktuelle Handeln und Vorgehen hinterfragt beziehungsweise überprüft werden. Maßstab hierbei ist stets, ob die aktuellen Aktivitäten dazu geeignet sind, dieses Ziel zu erreichen. Und letztlich ist es natürlich auch erforderlich, dass, wenn das SCRUM-Team im Rahmen der Überprüfung Abweichungen feststellt, das gewählte Vorgehen so angepasst wird und entsprechende Entscheidungen getroffen werden, damit das Ziel auf eine effiziente Weise erreicht wird.

Abb. 7: Theorie des Empirismus

2.3Die fünf Values von SCRUM

Ken Schwaber, einer der beiden Väter von SCRUM, hat zusammen mit Mike Beedle fünf Values als Fundament für SCRUM entwickelt.

Wenn ein SCRUM-Team diese fünf Values verinnerlicht und umsetzt, ist SCRUM in der Praxis auch erfolgreich.

Denn die fünf Values sorgen dafür, dass die drei Säulen von SCRUM gelebt werden. Die fünf Values sind:

Wir beschreiben diese fünf Values im Folgenden kurz – in Anlehnung an den SCRUM-Guide. Viele Autoren haben diese Values näher im Detail beschrieben und konkretisiert. Wir wollen hier jedoch nicht zu viele Vorgaben machen und es dadurch jedem SCRUM-Team selbst überlassen, wie konkret es diese Values für sich definiert, lebt und umsetzt. Diese Vorgehensweise folgt der grundsätzlichen Logik von SCRUM, einfach zu sein, wenige Regeln aufzustellen und die Ausgestaltung im Sinne der Flexibilität dem Projektteam zu überlassen. Grundsätzlich ist es auch so, dass SCRUM zwar klare Regeln aufsetzt. Im Sinne von Überprüfung und Anpassungen können die Regeln jedoch für jedes Projekt im Detail so konkretisiert werden, dass sie auf das jeweilige Projekt und für das jeweilige Projektumfeld passen. Trotz sehr klarer und eindeutiger Regeln bietet SCRUM dennoch Raum zur individuellen Ausgestaltung.

Courage - Mut