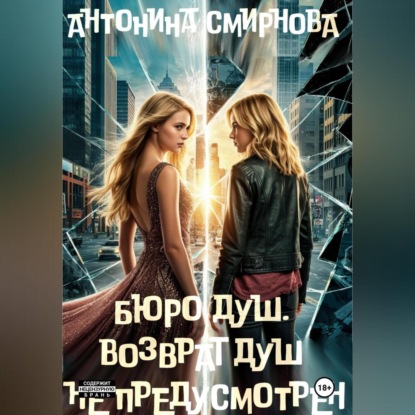

В мире, где граница между реальностью и магией истончается, а тени обретают голос, разворачивается эпическая история, полная тайн, предательств и древних пророчеств.

В мире людей: Империи Солнечного Шипа, Ледяной Конфедерации и на Алмазном побережье происходят загадочные события, предвещающие беду.

А в мире фэйри пять великих Домов — Солнечного Золота, Лунного Света, Весеннего Цветения, Зимней Ночи и Дикой Охоты — ведут свою игру. Их союзы хрупки, а древний договор трещит по швам. Лираэль, посланница Дома Лунного Света, обнаруживает, что её отец, хранитель тайн, исчез, оставив лишь предупреждение: "Они уже здесь".

Когда трещина на луне становится не просто символом катастрофы, а отражения в зеркалах начинают жить собственной жизнью, герои понимают — пробуждение Королевы Теней неизбежно. Но кто она: спасительница или разрушительница? И какую роль в этом играет Лунный Сад — место, где сходятся все миры?

- Книги

- Аудиокниги

- Жанры

- Cаморазвитие / личностный рост

- Зарубежная психология

- Попаданцы

- Боевая фантастика

- Современные детективы

- Любовное фэнтези

- Зарубежные детективы

- Современные любовные романы

- Боевое фэнтези

- Триллеры

- Современная русская литература

- Зарубежная деловая литература

- Космическая фантастика

- Современная зарубежная литература

- Все жанры

- Бесплатные книги

- Блог

- Серии

- Черновики

Вход В личный кабинетРегистрация