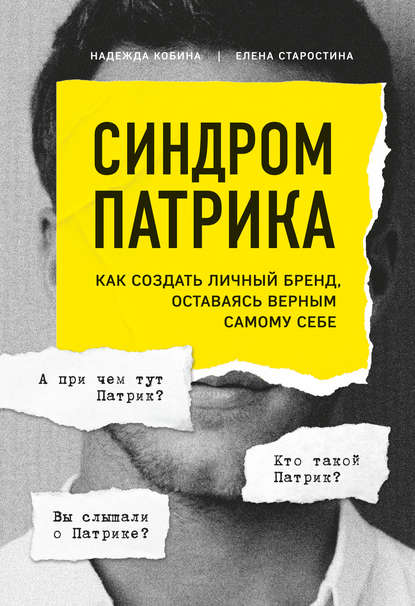

Синдром Патрика. Как создать личный бренд, оставаясь верным самому себе

Основная концепция и главные герои

Книга Елены Старостиной «Синдром Патрика» посвящена стратегиям создания личного бренда без утраты аутентичности. Центральной метафорой произведения становится «синдром Патрика» — авторский термин, описывающий внутренний конфликт между желанием соответствовать ожиданиям общества и стремлением сохранить индивидуальность. Старостина приводит историю вымышленного персонажа Патрика, талантливого дизайнера, который ради популярности в социальных сетях начинает имитировать чужие стили, теряя связь с собственным творческим «я». Его путь от разочарования к осознанному брендингу становится скелетом повествования, иллюстрирующим ключевые идеи книги.

Анализ кризиса идентичности

Автор углубляется в причины «синдрома Патрика», связывая их с цифровой эпохой, где внешний имидж часто подменяет суть личности. Старостина анализирует кейсы реальных людей: например, блогера-нутрициолога, который ради спонсорских контрактов продвигал сомнительные добавки, разрушая доверие аудитории, или предпринимателя, чей излишне «глянцевый» образ отпугнул клиентов. Подробно разбирая их ошибки, она показывает, как погоня за сиюминутным успехом приводит к эмоциональному выгоранию и потере репутации. Особое внимание уделяется страхам, которые заставляют людей носить «маски»: страх непризнания, осуждения за уникальность, невозможности монетизировать истинные таланты.

Этапы построения аутентичного бренда

Старостина предлагает читателям систему из пяти шагов, основанную на синтезе психологии и маркетинга. Первый этап — «Археология личности» — включает глубокий самоанализ через технику «жизненных якорей»: необходимо выписать ключевые моменты биографии, определив, какие поступки приносили удовлетворение, а какие были продиктованы страхом. Второй шаг — «Кристаллизация ценностей» — требует ранжирования личных принципов по шкале от «непреложных» до «гибких». Например, для Патрика неприемлемо воровать идеи (непреложное), но он готов экспериментировать с форматами (гибкое).

Инструменты визуализации и коммуникации

Третий этап посвящён визуальному воплощению бренда. Автор предостерегает от слепого копирования трендов, предлагая вместо этого создать «стилевую карту» на основе ассоциаций. Если суть бренда — «надёжность», визуал должен включать не только строгие шрифты, но и, например, фото с устойчивыми конструкциями. Четвёртый шаг — разработка коммуникационной стратегии — акцентирует важность искренности в диалоге с аудиторией. Старостина рекомендует «правило 70/30»: 70% контента — экспертность, 30% — личные истории, включая провалы. Финал системы — «Аудит аутентичности» — ежеквартальная проверка, не стал ли бренд «пустой оболочкой».

Кейсы преодоления синдрома

В разделе приведены истории шести клиентов Старостиной, столкнувшихся с кризисом идентичности. Особенно подробно описан случай Анны, владелицы ювелирной мастерской. Девушка, стремясь угодить алгоритмам Instagram, начала создавать массовые изделия в стиле «минимализм», хотя её страстью всегда было авангардное искусство. Результат — творческий ступор и падение продаж. Перезапуск бренда включал ребрендинг коллекции как «неудобное искусство» с провокационными описаниями вроде: «Это кольцо не подойдёт к вашему латте». Парадоксально, но именно это вернуло интерес аудитории, оценившей честность.

Психологические ловушки и их преодоление

Автор выделяет три главные ловушки аутентичности: «Миф об оригинальности» (страх, что идеи недостаточно уникальны), «Проклятие эксперта» (нежелание показывать процесс обучения) и «Синдром самозванца». Для каждой предложены упражнения. Например, чтобы победить страх повторения, Старостина советует технику «Ремейк vs Плагиат»: взять чужую работу и переосмыслить её через личный опыт, фиксируя трансформации. Отдельная глава посвящена работе с критикой — как отделять конструктивную обратную связь от токсичной, используя «фильтр ценностей».

Этические дилеммы монетизации

Старостина не обходит стороной противоречия между искренностью и коммерцией. Она разбирает скандал вокруг блогера-эколога, который тайно сотрудничал с нефтяной компанией. Автор предлагает модель «Этического компаса» — четыре вопроса, которые нужно задать себе перед сделкой: «Противоречит ли это моим принципам?», «Что потеряет аудитория, если правда всплывёт?», «Могу ли я открыто рассказать об этом?», «Будет ли мне стыдно через год?». Для Патрика применение компаса становится переломным моментом: он отказывается от выгодного, но душевно опустошающего коллаба с fast fashion-брендом.

Роль сообщества в поддержании аутентичности

Заключительные главы посвящены важности окружения. Старостина вводит понятие «эмоциональных доноров» — людей, которые питают веру в вашу миссию, и «энергетических вампиров» — тех, кто навязывает чужие сценарии. Описан эксперимент: Патрик месяц общался только с теми, кто поддерживал его новый аутентичный бренд, что привело к 40% росту продуктивности. Автор также предлагает стратегии мягкого «расставания» с токсичными партнёрами без сжигания мостов — например, через постепенное сокращение совместных проектов под предлогом «перезагрузки концепции».

Инструменты для долгосрочного развития

Книга завершается практикумом из 12 упражнений, включая «Дневник аутентичности» для ежедневной рефлексии и «Карту влияний» — визуализацию внешних факторов, формирующих бренд. Отдельно выделен чек-лист признаков «синдрома Патрика»: хроническая усталость от контент-плана, зависть к чужим успехам, ощущение фальши в постах. Старостина подчёркивает: личный бренд — не статичная маска, а «живой организм», требующий адаптации. Главное — сохранить ядро ценностей, даже если форма меняется вместе с аудиторией и рынком.