- -

- 100%

- +

24 N. del E.: No debe confundirse con Felipe el Hermoso de Castilla, duque de Borgoña, rey consorte de Castilla por su matrimonio con la hija de los Reyes Católicos Juana y que nació unos doscientos años más tarde que Felipe el Hermoso de Francia.

25 Véanse Strayer, 1980, p. 380 y 1970.

26 Véanse los numerosos ejemplos y el orden de los acontecimientos en Strayer y Taylor, 1939.

27 Véase Feng, 2008, p. 89. Véase Glahn, 2016, caps. 1 y 2, a propósito del Estado Zhou, donde se destacan los elementos patrimoniales frente a los burocráticos.

28 Este argumento fue planteado por Patricia Crone (2001, p. 22).

29 Bernard Manin (1997) lo considera una de las principales distinciones entre la democracia representativa moderna y las formas alternativas de gobernanza democrática del pasado.

30 Este argumento lo planteó Manin (ibíd., pp. 163-167). Los casos donde los candidatos hacen promesas explícitas o proponen algún tipo de contrato con los votantes no contarían como mandatos, ya que pueden influir en las expectativas y decisiones del votante, pero carecen de base jurídica.

31 Véase el análisis en el capítulo ix.

32 Véase Biblioteca de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, 2013, p. 4.

33 Véanse Vaughan y Vaughan, 1997; Vaughan, 2005, y el análisis en el capítulo x. Véase también Painter, 2010 para conocer la otra cara de la historia: el invento y la celebración de la blanquitud.

34 Véase el enunciado clásico en Lipset, 1959.

35 Véase en Boix, 2011 una afirmación reciente de este punto de vista, respaldado por evidencia econométrica.

36 Véase en Acemoglu et al., 2008 una formulación completa de este punto de vista, así como resultados econométricos que apuntan en esta dirección.

37 Véase Philippon, 2019.

38 Este término fue acuñado por Levitsky y Way (2002).

39 Para plantear este argumento, me basaré en el trabajo de Lisa Blaydes (2017).

40 Véase Baldwin, 2015, así como la evidencia recopilada por Baldwin y Holzinger (2019). Magaloni, Díaz-Cayeros y Ruiz Euler (2019) proveen un análisis específico sobre esto correspondiente a Oaxaca (México), donde la prestación de servicios públicos en algunos municipios está controlada por asambleas tradicionales y, en otros, por funcionarios electos de partidos políticos. De media, las asambleas tradicionales tuvieron un mejor desempeño.

41 Véase Møller, 2015, a propósito de la importancia del orden de los acontecimientos en la dirección contraria. En Europa, las instituciones del consentimiento precedieron al desarrollo del Estado. Véase también Møller, 2014, acerca de cómo esto aseguró que Europa evitara tener un Estado hegemónico.

42 Véase Møller, 2015.

43 Francis Fukuyama (2011) ha recalcado la importancia del orden de los acontecimientos.

ii

La democracia temprana

Un fenómeno generalizado

Cuando hoy nos referimos a la democracia temprana, pensamos en un sistema político donde todos los adultos pueden votar a intervalos regulares en elecciones libres e imparciales en las que compiten múltiples candidatos. Esto es en su mayor parte un acontecimiento del siglo xx. Sin embargo, si pensamos en la definición original de demokratia –la de que el pueblo debería gobernarse a sí mismo o tener el poder–, se nos ocurren otras formas que la democracia podría adoptar. La democracia temprana tenía varias características comunes.

El elemento más esencial de la democracia temprana era que quienes gobernaban necesitaban que sus decisiones tuvieran el consentimiento de un consejo o una asamblea. Incluso en los regímenes más autocráticos, nadie gobierna nunca realmente por sí mismo: tiene que gobernar a través de subordinados a los que puede pedir consejo antes de tomar decisiones. Sin embargo, esto es fundamentalmente distinto de la necesidad de obtener el consentimiento de un consejo o una asamblea compuestos por personas independientes del gobernante, que pueden perfectamente ser sus iguales. Esto era la democracia temprana.

Un segundo elemento presente en muchas democracias tempranas –aunque no en todas– era que los gobernantes no heredaban simplemente su posición: existía algún modo de recabar el consentimiento de los demás para poder ascender al liderazgo. Podía haber algún elemento hereditario que proporcionara cierta ventaja, como la pertenencia a un linaje específico, pero aun así era necesario ser elegido y reconocido como gobernante. Cuando tenemos presente la importancia de la herencia, también debemos recordar el papel que hoy desempeña en nuestras sociedades. Al escribir acerca de lo que para él era el sistema democrático de los nativos americanos de las Grandes Llanuras, Robert Lowie observó que “al igual que el hijo de un Rockefeller o un Morgan tiene mayores posibilidades de llegar a ser un gran empresario que un muchacho del arroyo, también el hijo de un jefe de la tribu cree era más fácilmente aclamado como un hombre valiente de lo que sería un huérfano”.1

Hasta ahora no nos hemos referido al alcance de la participación política en la democracia temprana. En Atenas, hacia finales del siglo v a. C., la participación era muy amplia e involucraba a todos los hombres adultos libres; también era frecuente y activa. Este es un caso excepcional. Aunque hubo pocas sociedades con una participación igual de amplia, hubo otros casos donde la participación era aun así considerable. Al decir esto, hemos de recordar también que en Atenas las mujeres no desempeñaban ningún papel en la política y la población libre poseía esclavos.

El objetivo principal de este capítulo es describir, más que explicar. Detallaré, empezando por la historia democrática de Atenas, las características de cinco democracias tempranas, seguidas de las de cinco autocracias tempranas. Al final del capítulo tomaré en consideración los datos de un mayor conjunto de sociedades: las 186 sociedades de la muestra transcultural estándar (SCCS, por sus siglas en inglés). Dejaré la tarea de explicar por qué algunos de los Estados tempranos fueron democráticos y otros no para los capítulos iii y iv. No obstante, a veces mencionaré características que apuntan a una posible explicación. La democracia temprana era más propensa a prosperar en entornos de pequeña escala, en casos donde los gobernantes carecían del potencial coercitivo que proporciona una burocracia estatal y cuando les resultaba difícil estar al corriente de la producción económica y los movimientos de la población.

el precedente ateniense

Los académicos suelen decir que Atenas tuvo un sistema de gobierno democrático a partir del 508 a. C. gracias a un conjunto de reformas introducidas por un aristócrata llamado Clístenes.2 La palabra demokratia no apareció hasta un tiempo después de esa fecha, ya que Clístenes se refería a la isonomía: leyes iguales para todos.3 La democracia perduró en Atenas, aunque con interrupciones, hasta que Macedonia conquistó la ciudad en el 322 a. C.

Aunque las reformas de Clístenes corresponden a un momento determinado, la democracia ateniense fue el producto de una larga evolución, en las mismas circunstancias de fondo que veremos fuera de Grecia. También es cierto que hubo muchas democracias antiguas en Grecia, además de en Atenas. Aquí me centraré solo en Atenas de entre los casos griegos por la razón práctica de que su historia es la mejor documentada.4

La primera circunstancia de fondo de la democracia ateniense fue el colapso de un orden político centralizado y autocrático anterior. En la Grecia de la Edad del Bronce, los reyes gobernaban los Estados desde sus grandes palacios, a través de burocracias, junto con una élite militar, y estos reinos eran más sofisticados que cualquier otra cosa que hubiese existido en Grecia antes de esa fecha.5 Esta civilización colapsó en algún momento en torno al 1200 a. C. El impacto en Grecia, en el contexto de la desaparición general de la civilización de la Edad en Bronce en el Mediterráneo oriental, fue particularmente acusado. Se vinieron abajo los Estados, al igual que la economía; desapareció incluso la escritura.6 Los habitantes alfabetizados de la Grecia de la Edad del Bronce empleaban un sistema de escritura que hoy conocemos como “lineal B”. Se trataba de un lenguaje cuyo uso estaba restringido a unos pocos profesionales, y probablemente en la burocracia casi de forma exclusiva.7

En los nuevos Estados griegos que surgieron después del colapso de la Edad del Bronce, los gobernantes carecían de burocracias y, en su lugar, se vieron obligados a gobernar mediante la consulta. Podemos ver posibles indicios de esto tanto en la Ilíada como en la Odisea.8 Algunos sostienen que estos dos textos, escritos para narrar los acontecimientos de la Edad del Bronce, llevan la huella de la sociedad en la que fueron redactados, tal como era en torno al 700 a. C. En ellos se cuenta que los griegos pensaban que los cíclopes no estaban civilizados porque no celebraban reuniones, consejos o agorai. En otro ejemplo, los ancianos se reúnen, proponen decisiones y la gente común expresa sus opiniones.9

Atenas se convirtió en una polis que ocupaba toda la península del Ática (unos dos mil quinientos kilómetros cuadrados). Era un tamaño muy grande en comparación con el de la mayoría de las demás ciudades-Estado de Grecia, cuya superficie media era de cien kilómetros cuadrados, pero aun así el territorio gobernado por Atenas era pequeño comparado con otros Estados fuera de Grecia.10 Su geografía compacta favoreció el desarrollo de la democracia temprana en Grecia como lo haría más tarde en otros lugares: antes de la llegada del transporte moderno, el simple hecho de llegar a una reunión podía ser una tarea onerosa.11

Dentro de la polis ateniense, eran los aristócratas que ocupaban sus cargos por nacimiento quienes gobernaban. Había un ejecutivo, elegido de entre la aristocracia, con nueve arcontes que ejercían durante mandatos de un año, así como un consejo, conocido como el areópago, compuesto por los que antes habían sido arcontes.12

Hacia el año 594 a. C., Atenas se enfrentó a una grave crisis económica unida a una lucha de clases. Según la tradición, la élite ateniense nombró a Solón para proponer reformas. Solón abolió el sistema de esclavitud por deudas y creó un nuevo consejo, la bulé (el Consejo de Cuatrocientos), que rivalizaría con el areópago. La bulé preparaba el orden del día para una asamblea de ciudadanos más amplia, conocida como ekklesia. Después de las reformas de Solón, todos los ciudadanos varones y adultos podían participar en la ekklesia, pero solo los ricos podían ser miembros de la bulé.

Las reformas posteriores de Clístenes no solo representaron un cambio político, sino también una profunda reorganización de la sociedad ateniense. Clístenes reorganizó Atenas en 139 demos (divisiones de entre ciento cincuenta y doscientas cincuenta personas).13 Además de pertenecer a un demo, los ciudadanos se asociaban a una de las diez nuevas “tribus” creadas artificialmente, y cada una de ellas mandaba ahora a cincuenta personas, elegidas por sorteo, al Consejo de los Quinientos, que administraba los asuntos cotidianos de la ciudad. Los demos que componían una tribu determinada no procedían, a propósito, de la misma región geográfica del Ática. Esto creó lo que los politólogos llamarían un “clivaje transversal”.

La estructura de las tribus atenienses guarda un parecido asombroso con la estructura de los clanes hurones e iroqueses: uno podía ser miembro del mismo clan que otro sin vivir en la misma localidad. Este modelo transversal parece una buena estrategia para unir mejor a la sociedad.

Un aspecto por el que Atenas está en consonancia con algunas de las democracias tempranas, pero no con otras, era la completa ausencia de las mujeres en la política oficial, incluso al nivel del demo.14 Volveré a la cuestión de la participación política de las mujeres en otros puntos de este capítulo.

La evolución crítica y decisiva de la democracia ateniense tuvo lugar varias décadas después de las reformas de Clístenes. En el 462 a. C. un nuevo conjunto de reformas otorgó a las clases bajas atenienses una mayor influencia dentro de la ekklesia.15 Antes de esa fecha, los tetes, como se los conocía, podían participar de forma pasiva en la asamblea, pero no podían ocupar cargos públicos.16 Ahora su participación era mucho más directa, ya que podían intervenir y acceder a cargos públicos.

Las reformas del 462 a. C. se produjeron en un momento en que la élite de Atenas necesitaba a su pueblo. La lógica de conferir a los tetes una mayor voz política la expuso un observador ateniense que pasaría a la posteridad como “el Viejo Oligarca”. No era un defensor de la democracia, pero la veía necesaria por la siguiente razón:

Es justo que los pobres y la gente común allí [en Atenas] tenga más poder que los nobles y los ricos, porque es la gente común quien se encarga de la flota y da a la ciudad su poder; ellos proveen los timoneles, los contramaestres, los subalternos, los vigías y los carpinteros de ribera; son [todas] estas personas las que hacen que la ciudad sea mucho más poderosa que los hoplitas y los ciudadanos nobles y respetables. Siendo así, parece justo que todos compartan los cargos públicos por sorteo y por elección, y que cualquier ciudadano que lo desee pueda hablar en la asamblea.17

Antes de su enfrentamiento militar con Persia, los conflictos militares de Atenas requirieron en su mayor parte un pequeño número de soldados de infantería pesada, conocidos como los hoplitas. Desde los inicios del conflicto con Persia, la fuerza naval, compuesta por trirremes, cobró mucha más importancia. La armada ateniense requería abundantes recursos humanos: quince mil personas, según un cálculo.18 Aunque buena parte de los remeros eran esclavos, muchos otros procedían de la población libre del Ática.

Atenas pudo ser única, pero las condiciones que dieron lugar a la democracia ateniense no lo fueron: las veremos una y otra vez. La primera fue su pequeña escala. Atenas podía ser grande en relación con otras ciudades-Estado griegas, pero era pequeña comparada con otros vecinos de la región. Además, desde las guerras médicas en adelante, la élite de Atenas necesitó a la población general para el servicio militar, y esto condujo al quid pro quo por el que se ofrecieron derechos políticos a cambio de dicho servicio.19 Al final, la democracia ateniense surgió tras el colapso de un orden autocrático y burocrático anterior.

democracias tempranas fuera del mundo griego

Se dice habitualmente que, en las primeras sociedades cazadoras-recolectoras, el sistema político natural era una cierta forma de “democracia primitiva”. También es habitual decir que esta práctica desapareció con el invento de la agricultura; lo dijo Robert Dahl en su libro de 1998 La democracia, un texto canónico entre los politólogos.20 En realidad, Dahl se precipitó demasiado al declarar el declive de la democracia temprana: muchas sociedades humanas la mantuvieron mucho tiempo después de dejar de consistir en pequeños grupos de cazadores-recolectores. A continuación, me referiré brevemente a cinco ejemplos de democracia temprana, antes de pasar a los ejemplos de autocracia temprana, y después presentaré los datos de una muestra más amplia de sociedades.

El reino mesopotámico de Mari

Uno de los ejemplos más antiguos de democracia temprana pertenece a la Mesopotamia antigua en el tercer y segundo milenio antes de Cristo. En 1943, un asiriólogo danés llamado Thorkild Jacobsen aseveró que el gobierno por asamblea fue común en Mesopotamia hasta que los gobernantes centralizadores acabaron con ese modelo. Jacobsen no disponía de evidencia directa para respaldar esta afirmación, por lo que se remite a La Epopeya de Gilgamesh, en la cual tiene lugar una conversación entre el rey Gilgamesh y un consejo de ancianos. Se dice que Gilgamesh intentó recabar el apoyo popular en un conflicto con el rey Agga de Kish. Para conseguirlo, presentó su causa ante los ancianos de la ciudad de Uruk, quienes luego la sometieron a consideración en su asamblea. Ellos accedieron a brindarle su apoyo y, según se nos cuenta, el corazón de Gilgamesh “se llenó de alegría y su hígado se dilató”.21

Aunque no hubiera un referéndum popular sobre la resistencia contra Kish, la situación aquí descrita es considerablemente más democrática que si Gilgamesh hubiese intentado gobernar mediante el miedo y la fuerza. El gran problema es que no sabemos si las cosas ocurrieron en realidad de esta manera; puede que ni siquiera existiera el propio Gilgamesh.

Desde la época en que Jacobsen escribió esto ha surgido nueva evidencia que respalda su relato.22 Mari era un antiguo reino que en sus orígenes fue una ciudad, en la actual frontera de Siria con Irak, y que fue durante algún tiempo una posesión del Imperio acadio antes de recuperar su independencia tras la caída de este. Mari perduró como reino independiente hasta que Hammurabi de Babilonia lo invadió y lo destruyó en el 1761 a. C., pocos años antes de que promulgara el código jurídico por el que es famoso.

Aunque los gobernantes de Mari eran reyes, tenían que negociar con cada localidad para recaudar ingresos, y los consejos de la ciudad tenían la responsabilidad colectiva sobre estos impuestos. Estos consejos se limitaban probablemente a la élite, pero, en algunos casos, es obvio que había una participación más amplia.23 Una de las principales formas que adoptaba esta participación eran las ocasiones en que la población de una localidad se congregaba para escuchar un decreto real. El simple hecho de que los llamaran para escucharlo no constituye una democracia temprana, pero hay un segundo ejemplo que se le acerca mucho más. En algunos casos, se convocaba a un gran número de personas de una ciudad para que dijeran con cuánto podían contribuir a las finanzas del Estado central, un modelo de autoridad política real que se entremezclaba con las tradiciones locales de gobernanza colectiva.24

Existe más evidencia de la democracia temprana en Mari procedente de los regímenes que le sucedieron. Un patrón general en Mesopotamia era que, cuando decayó el poder burocrático del Estado central, los gobernantes recurrían cada vez más a los consejos locales para que los ayudaran a recaudar ingresos. Desde el 423 hasta el 404 a. C., durante el reinado de Darío II, hubo lo que se llamó simplemente la “asamblea”, en las zonas urbanas, y la “asamblea de ancianos”, en las zonas rurales.25 Volveremos a ver las fluctuaciones entre la autocracia y la democracia tempranas en el capítulo vii, a propósito de la conquista islámica de Mesopotamia. Los musulmanes conquistaron Irak inmediatamente después de una serie de reformas centralizadoras que habían promulgado los reyes sasánidas, lo cual tuvo importantes consecuencias, ya que los invasores heredaron una burocracia estatal.

La ubicación geográfica y el entorno natural de Mari también favorecieron la democracia temprana, según un modelo al que podríamos llamar “suizo”, donde la democracia sobrevive en lugares apartados. Lo veremos más adelante, en el capítulo dedicado a las antiguas repúblicas en las laderas del Himalaya y las tierras altas de México. En el caso de Mari, no era solo la distancia de las áreas densamente pobladas del sur de Mesopotamia; además se ubicaba en una zona inhóspita para la agricultura. Se ha señalado que, con un suelo pobre, pocas lluvias y escasas posibilidades de riego, se ignora por qué se fundó la ciudad de Mari en primera instancia.26

Las repúblicas de la India antigua

En el 326 a. C., Alejandro Magno intentó conquistar la India y, a medida que avanzó, los miembros de su séquito guardaron testimonio de las diferentes sociedades que se encontraron y cómo se gobernaban a sí mismas. En numerosas ocasiones se encontraron con instituciones que se asemejaban a las ciudades-Estado republicanas que habían existido en Grecia, pero la idea de las antiguas repúblicas indias no duró mucho en la mente de los europeos. Los estudiosos posteriores ignoraron estos relatos al considerar que se trataba de unos forasteros que proyectaban la imagen de las instituciones de su lugar de origen sobre las sociedades extranjeras. El despotismo debió de ser la norma, pensaron.27

No se volvió a hablar mucho más sobre las antiguas repúblicas indias hasta el siglo xx, y esta vez el debate se vio influido por el contexto colonial. Si los indios solo se hubiesen gobernado a sí mismos por medio de la tiranía, esto podría legitimar en cierto modo el dominio británico; si, en su lugar, era la historia de varias repúblicas indias, esto podría justificar la independencia.28

En 1902, un estudioso inglés llamado Thomas Rhys Davids se dio cuenta de que algunos de los primeros textos budistas presentaban la imagen de una sociedad donde las monarquías y las repúblicas convivían codo con codo. Se retrataba el periodo de los siglos vi y vii a. C., es decir, dos o tres siglos antes de lo que vio el séquito de Alejandro Magno. Davids se encontraba en la misma tesitura que Thorkild Jacobsen en su relato sobre Mesopotamia: disponía de un texto posiblemente mítico con tentadores indicios de una democracia temprana, pero no había pruebas.

Davids destacó el ejemplo del Sakia, el clan del Buda. Los asuntos del clan se trataban en una asamblea con la presencia de jóvenes y mayores, y debió de incluir el de los impuestos.29 El clan elegía a un único líder, el rajá, para dirigir las sesiones de la asamblea y presidir sobre los asuntos de Estado. Davids pensó que el rajá debía de ocupar una posición similar a la de un cónsul romano: un oficial presidente, pero no un verdadero superior.30 Los mismos textos describen también la gobernanza por asamblea en la aldea, compuesta por todos los cabezas de familia.31 Sin duda, esto se parecía mucho a una democracia temprana.

Desde que Davids lo escribió por primera vez, han salido a la luz otros textos que corroboran sus afirmaciones iniciales, y en 1968 J. P. Sharma llegó a la conclusión de que la idea de la existencia de repúblicas en la India antigua estaba bien fundada.32 Existieron principalmente en las laderas del Himalaya, en el extremo oriental de lo que hoy son Uttar Pradesh y Bihar. Una vez más, la democracia temprana sobrevivió en lugares apartados.

También deberíamos preguntarnos si las mujeres de la India antigua tenían derechos de participación política. Una hipotética asamblea, la vidátha, pudo haber sido una reunión de la aldea que incluía tanto a hombres como a mujeres. Algunos se han referido a esto como “la asamblea popular más antigua” de los pueblos indoarios.33 El problema es que esta afirmación se basa estrictamente en la evidencia escrituraria del Rigveda, y un erudito señaló que había más interpretaciones de la vidátha que estudiosos que hubiesen trabajado en el problema.34 Romila Thapar, una destacada historiadora de la India antigua, planteó que, en lugar de una asamblea, la vidátha era una ocasión ritual para la distribución de obsequios, por lo que no permitía ninguna participación significativa de las mujeres en la política.35

Los hurones de los bosques del noreste americano

Consideremos ahora un caso de democracia temprana en una región del mundo muy distinta y sobre la cual disponemos de mucha mejor evidencia etnográfica. En el año 1609, durante un viaje por el río San Lorenzo, el explorador francés Samuel de Champlain se encontró con un pueblo nativo que sería después conocido por los franceses como los “hurones”, un término que, en el francés de la época, se utilizaba referido a los rufianes. Los hurones se llamaban a sí mismos “wyandotes”. En los años siguientes, los misioneros jesuitas franceses viajaron al territorio de los hurones para intentar convertir a la población al cristianismo. Como resultado dejaron un extenso testimonio que describe a la sociedad hurona, incluido el modo en que se gobernaba a sí misma.36 Gracias a ello, sabemos más sobre la sociedad hurona en el momento del contacto europeo que sobre los iroqueses, sus vecinos del sur, más famosos. Respecto a los iroqueses –que se llamaban a sí mismos haudenosaunee, o ‘gente de la casa larga’–, los mejores relatos etnográficos datan de una época posterior a la introducción de las enfermedades y las armas de fuego europeas.

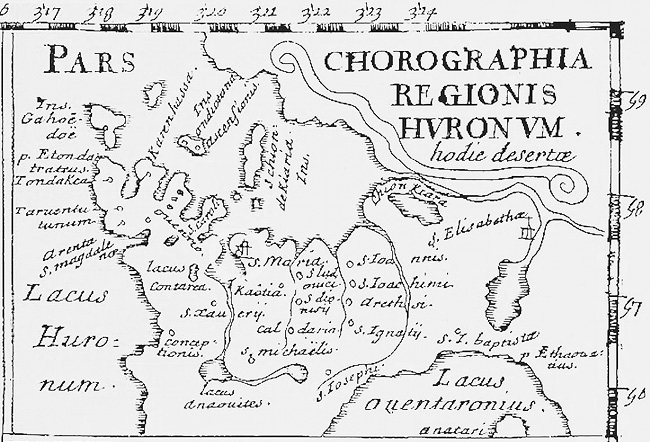

FIGURA 2.1. Un mapa de Huronia