- -

- 100%

- +

Los hurones vivían en un territorio compacto en la parte sur del actual Ontario, de unos cincuenta y seis kilómetros de este a oeste y treinta y dos de norte a sur.37 La población estaba dividida en veinte aldeas, aproximadamente, y un mapa antiguo elaborado por los misioneros franceses, mostrado en la figura 2.1, sugiere que a menudo estas aldeas se ubicaban cerca de los ríos, de tal modo que se podía llegar de una aldea a otra en tres o cuatro días.38 Las aldeas no estaban dispuestas de forma centralizada, lo cual es una importante diferencia respecto a los patrones de asentamiento de varias de las autocracias que veremos.

El maíz era la principal fuente de alimento para los hurones, y el resto de las calorías las obtenían mediante la caza y la recolección. Su tipo de agricultura requería trasladar las aldeas cada veinte años, aproximadamente. La sociedad hurona se dividía en cuatro tribus distintas, con ocho clanes diferentes; cada aldea pertenecía a una sola tribu, pero en ella estaban representados múltiples clanes: es el mismo modelo transversal que vimos en las tribus de Atenas.

Las instituciones políticas huronas ejercían la gobernanza colectiva en tres niveles. Para empezar, en cada aldea había varios jefes hurones para los asuntos civiles, uno para cada clan. Estos cargos eran hereditarios, en el sentido de que, por lo general, se derivaban de un linaje concreto. Sin embargo, los miembros del clan decidían a qué miembro del linaje se le otorgaba el puesto y, en la sociedad matrilineal y matrilocal de los hurones, eran las mujeres las que tenían la última palabra. Se entendía que los clanes podían destituir a un jefe en cualquier momento si se consideraba que su desempeño era deficiente. Según todos los indicios, a los visitantes jesuitas les sorprendió la ausencia de un gobierno jerárquico en la sociedad hurona al compararla con Francia, su país de origen. A diferencia del delfín de Francia, los jefes hurones solo accedían a sus cargos si su comunidad los consideraba lo suficientemente cualificados.39

Cada aldea hurona era gobernada por un consejo donde los jefes y un grupo al que los jesuitas llamaban “los Viejos” desempeñaban las funciones más importantes, pero también observaron que “todo el que lo desee puede estar presente, y tiene derecho a expresar su opinión”.40 El consejo de la aldea era responsable de organizar la prestación de servicios públicos, como el mantenimiento de la empalizada que protegía a los habitantes. También organizaba la redistribución de alimentos en tiempos de escasez y resolvía las disputas legales entre los miembros de los distintos clanes.

Por encima del nivel de la aldea, cada tribu hurona tenía también un consejo compuesto por el jefe de una tribu y los de los clanes. Aunque el jefe de la tribu era el supuesto responsable, tenía poco poder coercitivo; no contaba en realidad con subordinados que utilizar con esa finalidad, y los jefes de los clanes mantenían un alto grado de independencia.

El último nivel de la gobernanza hurona era el consejo de la confederación. Aquí también la autoridad central era débil y la norma era tomar las decisiones de forma consensuada. Cada tribu tenía derecho a acatar o no una decisión de la confederación, un principio de unanimidad que veremos en las democracias tempranas europeas, como la República Holandesa. La realidad subyacente era que el centro no disponía de medios de coerción independientes. El establecimiento de los hurones en una región relativamente compacta puede explicar que lograran mantener un sistema de democracia temprana no solo al nivel de las aldeas y las tribus, sino también al de toda la confederación. Habrían bastado varios días de viaje para asistir a las reuniones del consejo.

Muchas personas han sostenido que las mujeres desempeñaron un papel destacado en la política de los hurones, y se cree que también era así en el caso de sus vecinos del sur, los iroqueses. Tanto en la sociedad hurona como en la iroquesa, la madre de un clan nombraba a un jefe que luego era confirmado por los hombres del consejo.41 Bruce Trigger, el estudioso más destacado de los hurones, explicó que este poder de nombramiento no era solo un ritual: las mujeres podían elegir y destituir a los jefes, y lo hacían. Los observadores jesuitas aludieron a las mujeres que rechazaban a un nuevo jefe porque “no esperaban ver más que cabezas rotas” debajo de él.42 En opinión de Trigger, fue el carácter matrilocal de la sociedad hurona lo que hizo esto posible: al vivir desde que nacen hasta que mueren en el seno de la misma familia extensa, las mujeres estaban en una posición más fuerte cuando los hombres se emparentaban con las familias de sus esposas.43 También tenemos indicios claros de la participación política de las mujeres entre los iroqueses. En su clásico relato etnográfico, Lewis Henry Morgan señaló la misma capacidad de las iroquesas para nombrar y destituir jefes, y en otros documentos se alude a las mujeres que celebraban consejos para asesorar a los jefes.44

Entonces, ¿de dónde vino la matrilocalidad, si fue tan trascendental para la participación femenina en la política? En 1884, Friedrich Engels conjeturó que todas las sociedades empezaron siendo matrilineales y matrilocales y evolucionaron de forma gradual en una dirección patrilineal, donde las mujeres estaban subordinadas. Sabemos cómo llegó Engels a este argumento porque se había topado con la obra de Lewis Henry Morgan después de descubrir las notas etnográficas de Karl Marx tras su muerte.45 La hipótesis de Engels sobre el origen matrilocal va en paralelo a lo que otros han afirmado respecto a las deidades en las sociedades primitivas: al principio eran todas femeninas, y poco a poco fueron reemplazadas por las masculinas.46

Algunos antropólogos modernos sostienen que la matrilocalidad surge cuando las mujeres desempeñan un papel importante en la producción de los alimentos y, en el caso de los iroqueses y los hurones, esto ocurrió a través de la agricultura del maíz.47 También hay otra hipótesis: la matrilocalidad es la estrategia de un grupo dominante que se está expandiendo a un territorio con grupos subordinados. En este caso, la matrilocalidad se habría convertido por primera vez en una práctica hace mil años, cuando los hurones y los iroqueses entraron en la región.48

A diferencia de lo relativo a la selección de los jefes, la participación en el consejo oficial, tanto en la sociedad hurona como en la iroquesa, siguió siendo exclusivamente masculina. Lo era en los consejos de la confederación, de la tribu e incluso de la aldea. Los jesuitas franceses dijeron que las huronas tenían la responsabilidad de encender el fuego alrededor del cual se celebraba un consejo, pero, una vez hecho esto, salían y los hombres ocupaban sus lugares.49 Elisabeth Tooker, una destacada especialista en los grupos iroqueses, observó que, todavía en 1961, las mujeres no intervenían en las reuniones del consejo.50 Sin embargo, se dice que en épocas anteriores las mujeres mayores transmitían sus opiniones a la reunión del consejo a través de los asistentes masculinos.51

La república mesoamericana de Tlaxcala

La autocrática Triple Alianza azteca es el sistema de gobierno más conocido de la Mesoamérica del siglo xvi, pero no el único. Al lado de la capital azteca de Tenochtitlán se encontraba una sociedad organizada sobre los principios de la democracia temprana. Los europeos descubrieron Tlaxcala cuando Hernán Cortés entró en su territorio en 1519 y lo describió así:

Tiene en torno la provincia noventa leguas y más. La orden que hasta ahora se ha alcanzado que la gente de ella tiene en gobernarse es casi como las señorías de Venecia y Génova o Pisa, porque no hay señor general de todos. Hay muchos señores y todos residen en esta ciudad, y los pueblos de la tierra son labradores y son vasallos de estos señores, y cada uno tiene su tierra por sí; tienen unos más que otros, y para sus guerras que han de ordenar se juntan todos, y todos juntos las ordenan y conciertan.52

En la sociedad que vio Cortés las personas tenían diferentes estatus políticos, pero también estaba bastante lejos de ser una autocracia. Unas décadas más tarde, mientras redactaba un informe encargado por la Corona española, Diego Camargo acuñó el término “República de Tlaxcala”.

Los estudiosos han podido saber más sobre el sistema político de Tlaxcala gracias a los relatos de la época de la conquista española y los datos arqueológicos.53 Ambas fuentes apuntan a que Cortés tenía razón en términos generales: un consejo de entre cincuenta y cien miembros de la nobleza gobernaba la república, con cuatro gobernantes principales.54 La pertenencia a la nobleza no era estrictamente hereditaria, porque podían ascender a ella personas de cualquier categoría social si proporcionaban un servicio excepcional, y en particular en la guerra. Los tlaxcaltecas sí tenían burocracia, pero también había cierto grado de descentralización en sus acuerdos fiscales. Cada miembro del consejo era responsable de un distrito administrativo llamado teccalli.

Hay otro rasgo de la República tlaxcalteca que la diferencia de los otros ejemplos de democracia temprana considerados aquí. En muchos casos, la democracia temprana surgió cuando varias comunidades locales se unieron para formar una sola entidad, pero precisamente porque el proceso de centralización no se había completado, las autoridades locales pudieron seguir teniendo bastante voz en la toma de decisiones. En Tlaxcala fue distinto: las estructuras tradicionales fueron rediseñadas por completo y, sin embargo, la democracia temprana se mantuvo.55 Esto recuerda al modo en que Clístenes reformó la sociedad ateniense.

El estilo de agricultura que practicaban sus habitantes puede ser una de las razones de la supervivencia de la democracia temprana en Tlaxcala. Los aztecas del valle de México practicaban una forma de agricultura intensiva, con la ayuda del riego, que facilitaba a los gobernantes seguir la pista de cuánto podía producir el pueblo. Las descripciones de la agricultura tlaxcalteca sugieren que esta era más primitiva.56 La severidad y variabilidad de las lluvias pudieron dificultar que los gobernantes conocieran el volumen de producción del pueblo.

El republicanismo en África central

La democracia temprana también existió en muchas sociedades africanas precoloniales, pero a menudo los europeos tardaron mucho en reconocerlo. En 1940, dos antropólogos llamados Meyer Fortes y Edward Evan Evans-Pritchard describieron dos formas de sistema político en el África precolonial: sociedades sin Estado o Estados centralizados.57 En la primera categoría había poca autoridad por encima del nivel de la aldea. La segunda categoría era la autocracia: un gobernante supremo que no era sometido a ningún control sobre sus acciones y que gobernaba por medio de la burocracia.

Antes de Fortes y Evans-Pritchard, un administrador colonial británico, Frederick Lugard, había presentado una imagen aún más descarnada de las autocracias africanas. Parecían haberse convertido en regímenes despóticos caracterizados por un despiadado desprecio por la vida humana. Las víctimas de los holocaustos eran sacrificadas para apaciguar a la deidad o por capricho del déspota. Estos eran los reinos de Uganda y Bunyoro en el este, y los de Dahomey, Ashanti y Benín en el oeste.58

Fortes, Evans-Pritchard y Lugard ignoraban que la democracia temprana pudo haber existido en el África precolonial. Podemos utilizar el trabajo pionero de Jan Vansina, que extrajo lecciones de la tradición oral y llegó a una conclusión distinta sobre los pueblos de la región.59 En toda África central –una región cuyo centro es hoy la República Democrática del Congo–, cada comunidad local era gobernada por una sola persona –un hombre– que, en algunos casos, gobernaba con la ayuda de un consejo de aldea. Los jefes, por lo general, alcanzaban sus puestos mediante la acumulación de riqueza, no por herencia. Los antropólogos se refieren a esto como sociedades del “gran hombre”.60

Una vez que empezaron a formar entidades mayores por encima del nivel de las aldeas, las organizaciones políticas de África central adoptaron dos formas distintas. Algunas evolucionaron en una dirección autocrática, donde una persona gobernaba a través de subordinados elegidos por ella. En otras, los jefes locales lograron resistir a la centralización: estas fueron las democracias tempranas.

Los hablantes de la lengua chiluba, en Kasai –una región al sur de la actual República Democrática del Congo– establecieron un sistema de gobierno llamado lwaba. En este sistema de gobierno republicano, un “gran hombre” era elegido como jefe por sus pares para un mandato de dos o tres años. Se esperaba que, a cambio, él les pagara generosamente.61

El pueblo luimbi, ubicado en la actual Angola, también resistió a la centralización de sus jefes. Los líderes por encima del nivel de las aldeas eran nombrados por un consejo y para un mandato inicial de dos años que podía prorrogarse, pero no más de ocho años.62

Ya en el siglo xv, el pueblo songye, también de Kasai, estableció una “república aristocrática” basada en el sistema de la eata. La población se dividía en dos clases; los de la clase alta elegían a un presidente por un periodo de cinco años. Como en el caso de los hablantes del chiluba, el jefe electo pagaba a sus pares con valiosos objetos. El presidente, que no podía ser reelegido, se iba a vivir cerca de una arboleda sagrada, conocida como eata. Puesto que aún sobreviven varias de estas arboledas, es posible datar la institución, que habría surgido en el siglo xv o xvi.63

La ironía de los tres casos anteriores es que parte de la evidencia etnográfica que los respalda procede de un funcionario colonial que se lamentaba de que el Estado belga hubiese impuesto un sistema de jefes hereditarios en todo el Congo. Auguste Verbeken sostuvo en 1933 que esta ignorancia sobre las instituciones locales ayudaba a explicar por qué los pueblos africanos eran hostiles al control externo, y que tenía más sentido adaptar las normas a las realidades de cada lugar. La costumbre de los colonizadores europeos de convertir en hereditarios los principales cargos públicos no se limitaba a esta parte del Congo, en realidad, ni a este colonizador en concreto.64

Algunas sociedades de África central desarrollaron un sistema donde la autoridad central era hereditaria y pertenecía a un solo clan o linaje, pero incluso en estos casos sobrevivió la democracia temprana. En el reino de Kuba, los jefes centrales disfrutaban de muchos atributos reales, incluidas las ceremonias funerarias que duraban un año entero. No obstante, estaban obligados a que sus propuestas fuesen consideradas por un consejo de nobles que pudiera opinar sobre ellas, y lo hacían agitando sus cinturones arriba y abajo.65 Si bien el consejo central del reino de Kuba era de las élites, dentro de cada aldea la participación era más amplia y contaba con un cacique o kubol, un portavoz y un consejo.66

Hemos visto cinco ejemplos de democracia temprana en regiones tan diversas como Mesopotamia, la India antigua, los bosques del noreste americano, Mesoamérica y África central. Dada esta gran variedad, es difícil sostener el argumento de que la práctica de la democracia fue inventada en un lugar y un momento determinados: en realidad es algo que surge de forma natural entre los seres humanos. Sin embargo, que la democracia temprana surgiera de forma natural no significa que fuese inevitable, y en la sección siguiente veremos que la autocracia también estuvo presente en muchas regiones.

ejemplos de autocracia temprana

En su sentido literal –el gobierno de una sola persona–, el término autocracia resulta inadecuado, ya que, salvo en los grupos humanos más pequeños, nadie gobierna verdaderamente solo. Lo que distinguió a la autocracia temprana de la democracia temprana fue que los gobernantes no tenían que compartir el poder con un consejo o asamblea. En las autocracias tempranas, quienes gobernaban lo hacían por medio de subordinados dirigidos por ellos mismos.

La tercera dinastía de Ur

Comencé la exposición sobre la democracia temprana con el reino de Mari en el norte de Mesopotamia. Aquí me referiré a un reino en el sur de Mesopotamia que se organizó de una manera muy distinta. Si en Mari vimos que el entorno natural dificultaba a los autócratas la imposición de un régimen burocrático, el entorno del sur de Mesopotamia, más propicio, tuvo el efecto contrario.

Al igual que otros reinos de la región, los gobernantes de la tercera dinastía de Ur (2112-2004 a. C.) empezaron con una ciudad y después construyeron un reino más grande. Con él también desarrollaron el Estado más centralizado que ha existido en la región, según lo expresó un académico.67 Los gobernantes de Ur controlaban un territorio dividido en diferentes provincias, con un sistema de administración doble: en cada provincia había un gobernador que respondía ante el monarca y que provenía de una familia dominante en el lugar. Esto, por sí solo, podría haber supuesto un alto grado de autonomía local, pero en cada provincia de Ur había también un general que era un forastero y solo leal al rey.68

La mayoría de las reformas institucionales durante la tercera dinastía de Ur fueron llevadas a cabo por un gobernante llamado Shulgi. Reinó durante cuarenta y ocho años, y su lista de reformas sirve de prototipo de lo que habría que hacer para lograr transformar una sociedad en una autocracia temprana:

1 Crear un ejército permanente.

2 Crear un sistema administrativo unificado.

3 Introducir un sistema tributario para la redistribución.

4 Crear escuelas de escribas para burócratas.

5 Reformar el sistema de escritura.

6 Introducir nuevos procedimientos contables.

7 Reorganizar los pesos y las medidas.

8 Introducir un nuevo calendario.

9 Convertirte en una deidad.69

La ironía de estas reformas es que, si bien comportan un control vertical de arriba abajo, en muchos aspectos también conllevaron el avance de la civilización. La reforma de un sistema de escritura, los nuevos métodos de contabilidad, la capacitación general para los burócratas y un sistema reorganizado de pesos y medidas parecen cosas positivas. Sin embargo, al hacer más legible la sociedad, estas innovaciones también pudieron facilitar el control autocrático.

La Triple Alianza azteca

Consideremos a continuación el caso de los aztecas, donde la autocracia suplantó a la democracia temprana. La Triple Alianza azteca consistía en una confederación de tres ciudades, Tenochtitlán, Tetzcoco y Tlacopan, que dominaban lo que antes habían sido una serie de ciudades Estado independientes.70

Cada ciudad-Estado del Imperio azteca se denominó altépetl. En su forma inicial, estas ciudades eran gobernadas por un rey, el tlatoani, seleccionado por un consejo de nobles compuesto por los familiares del gobernante fallecido. Los tlatoanis ocupaban un gran palacio y disfrutaban de un estatus exaltado, aunque también había elementos de la democracia temprana. Un consejo de nobles ayudaba a los tlatoanis, y hay quien afirma que el gobierno, en el nivel de la ciudad, conllevaba un proceso de negociación entre el rey, la nobleza y grupos de plebeyos. Es posible que esta tradición de gobierno con consejos fuese heredada de otras sociedades anteriores en la región, pero no existe ningún registro histórico que pueda confirmar esta interesante idea.71

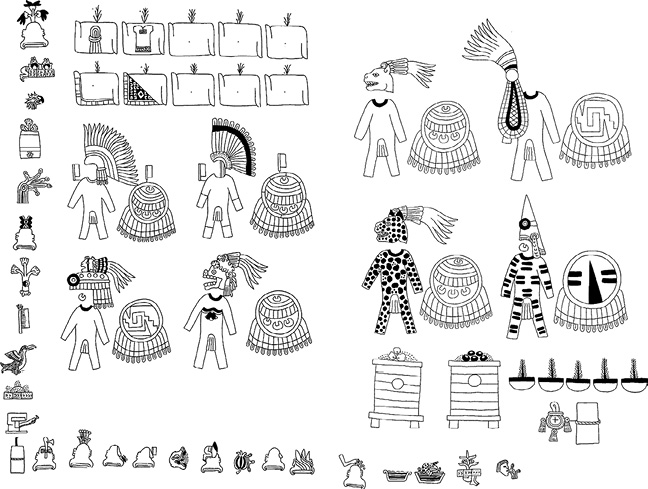

El principal impuesto municipal que cobraban los aztecas era de carácter territorial, tasado por hogares, y los plebeyos también estaban sujetos a impuestos laborales. Las comunidades aztecas practicaban una forma de agricultura intensiva con abundante riego. Las mejoras agrícolas como esta ayudaron a mantener una densidad de población que, según se estima, era de entre cien y ciento cincuenta personas por kilómetro cuadrado en la época de la conquista española.72 En este entorno, la salida era más difícil y, en consecuencia, facilitaba la capacidad de los gobernantes para controlar a su pueblo. La Triple Alianza también recaudaba impuestos de cada una de sus ciudades constituyentes. Un documento conocido como el Códice Mendoza (figura 2.2) muestra los impuestos correspondientes a la provincia de Huaxtepec. Las filas de símbolos en la parte izquierda e inferior son las ciudades constituyentes, mientras que en la parte central se representan los tipos y cantidades de bienes recaudados.

FIGURA 2.2. Una sección del Códice Mendoza. Fuente: Smith, 2015, p. 77, publicado originalmente en Berdan y Rieff Anawalt, 1992, vol. IV, pp. 54 y 55

Cuando la Triple Alianza conquistó otras ciudades, el modelo de gobierno se volvió más autocrático a medida que la población local perdía la mayor parte del control sobre sus propios asuntos. Un tlatoani conquistado que mostrara una actitud hostil podía ser sustituido por medio de una intervención externa a favor de otros nobles del lugar que fueran más obedientes. La alianza también estableció un nuevo sistema de provincias tributarias –aparte de los gobiernos municipales existentes– que administraba una burocracia de recaudadores de impuestos imperiales. Según algunas fuentes, esta burocracia consistía en un funcionario en cada cabecera de provincia y uno por cada provincia en la capital imperial de Tenochtitlán. Otras indican que había un recaudador de impuestos imperial en cada pueblo de provincia.73 En cualquier caso, esta burocracia era eficaz, porque, con la ayuda de unos extensos registros fiscales, la recaudación de impuestos no era solo anual, sino que a veces era semestral e incluso trimestral.74

En cada una de las tres principales ciudades aztecas (Tenochtitlán, Tetzcoco y Tlacopan) también había un tlatoani y, en principio, cada uno tenía el derecho de aprobar o rechazar la elección de un nuevo gobernante para las otras dos ciudades.75 En la práctica, Tenochtitlán acabó siendo la dominante.

Ha habido cierto debate sobre la naturaleza del Estado imperial azteca. La tradición más antigua de los estudios aztecas hacía hincapié en una forma de gobierno estrictamente autocrática. Los académicos más recientes sostienen que siguieron existiendo ciertas limitaciones al poder de un gobernante.76 La autoridad suprema del imperio era un órgano compuesto por un consejo interno que incluía a los gobernantes de las tres ciudades principales y a cuatro primeros ministros. Este consejo interno formaba parte a su vez de un consejo externo, al igual que “todos los señores del imperio”. Este tipo de consejo no se caracterizaba por una democracia temprana, porque se refería principalmente a los subordinados burocráticos.

¿Por qué el Imperio azteca evolucionó hacia una autocracia cada vez mayor? La experiencia azteca plantea dos posibilidades a las que dedicarnos en capítulos posteriores. La primera es que la presencia de la burocracia central redujo la ventaja informativa de los productores respecto a los gobernantes centrales de Tenochtitlán. La segunda es que el aumento de las presiones demográficas hizo menos factible la opción de salida.

La experiencia azteca también apunta a otra característica de la democracia temprana que veremos una y otra vez. Antes de la era moderna, cuando las democracias tempranas de pequeña escala sufrieron la conquista externa y se integraron en un Estado mayor, se produjo a menudo una transición hacia un régimen autocrático ayudado por una burocracia. Por alguna razón, la burocracia resultó más fácil de manejar a escala que en la democracia temprana.

Los incas

En el apogeo de su poder, los incas dominaban un área mayor incluso que los aztecas con entre diez y doce millones de habitantes en alrededor de un millón de kilómetros cuadrados.77 En muchos sentidos, el ejemplo inca contradice lo que hemos explicado hasta ahora sobre los orígenes de la democracia y la autocracia tempranas. Aunque la democracia temprana tendía a sobrevivir en los lugares apartados, muchos de esos lugares fueron conquistados por los incas; si bien la imprevisibilidad de los rendimientos agrícolas favorecía a la democracia temprana, los incas dominaban una región donde esos rendimientos variaban mucho de un lugar a otro, debido sobre todo las diferentes altitudes. La autocracia inca prosperó en última instancia porque una burocracia estatal superó estos obstáculos.

Para comprender cómo pasaron los incas de ser un pequeño grupo de agricultores de maíz a gobernar el mayor imperio de América, primero debemos considerar la institución del lugar, llamada ayllu, sobre la cual fue construido su imperio.78 En la época de la conquista española, el ayllu era la estructura comunitaria básica en todos los Andes: una agrupación de alrededor de mil personas que poseían la tierra de manera comunitaria y contraían una serie de obligaciones recíprocas. Los miembros de un ayllu podían estar emparentados o no: lo esencial era que, tuvieran lazos de sangre o no, actuaban como una familia donde todos cooperaban y se protegían mutuamente de los riesgos. Algunos dicen que el ayllu surgió hace miles de años como parte de una adaptación humana a un entorno natural incierto, pero, según otros, surgió durante el periodo preinca a raíz de la formación del Estado.79 En cualquier caso, el ayllu constituyó la piedra angular del Estado inca.