- -

- 100%

- +

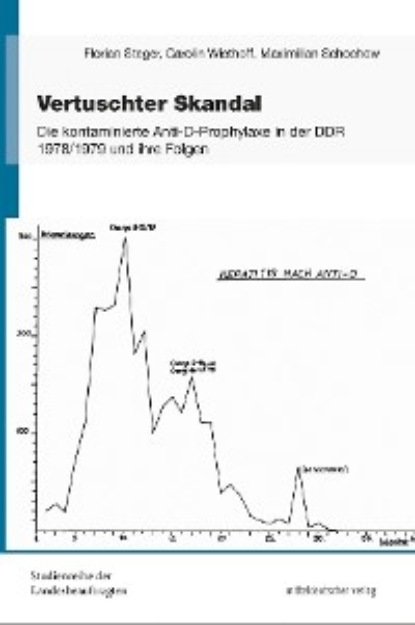

Im zweiten Kapitel wird auf die Situation der betroffenen Frauen eingegangen. Wie wurden die Frauen 1979 und auch danach über die Ereignisse und die Folgen für ihre Gesundheit aufgeklärt? Wie sahen der Krankenhausaufenthalt und die ärztliche Behandlung der Frauen aus? Hatten sie die Möglichkeit einer freien Arztwahl und welche Rechte hatten sie in Bezug auf die ärztliche Behandlung? Zum anderen stellt sich die Frage nach einer materiellen Entschädigung der Frauen durch die DDR. Die Erkrankungen wurden in der DDR als Impfschäden erfasst, und es wurden nach dem „Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen“ (GÜK) Ausgleichszahlungen gewährt. Hier war auch die Staatliche Versicherung der DDR involviert, welche die Zahlungen vornahm. Neben den unmittelbaren Maßnahmen des Ministeriums für Gesundheitswesen und der sich daraus ergebenden Situation für die Betroffenen wird auch nach langfristigen Erkrankungen gefragt. Wie wurden die Frauen bei längerer Erkrankung ärztlich behandelt und finanziell unterstützt? Dabei stellt sich insbesondere die Frage nach der ärztlichen Versorgung und dem Forschungsinteresse der beteiligten Ärztinnen und Ärzte. Inwiefern war die ärztliche Behandlung von Forschungsinteressen geleitet und welche Rolle spielten in diesem Zusammenhang staatliche Institutionen? Inwiefern waren die Untersuchungen notwendig für eine Heilung oder Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Frauen? Wurden Untersuchungen an den Frauen vorgenommen, die ausschließlich der Forschung dienten?

Im dritten Kapitel wird auf die Situation der Frauen nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung eingegangen. Die Frauen waren mit einem neuen politischen System konfrontiert, das sie nicht kannten. Sie konnten sich zusammenschließen, ihre Interessen bündeln und sich aktiv für ihre Rechte einsetzen. Vor allem aber konnten sie die Öffentlichkeit über das ihnen geschehene Unrecht aufklären. Untersucht wird, wie die Frauen mit einer chronischen Erkrankung für ihre Anerkennung und Entschädigung kämpften, und wie diese durch politische Initiativen unterstützt wurden. Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang ihre Versorgung in der DDR? In diesem Teil wird dargestellt, welche Schwierigkeiten für die betroffenen Frauen nach der deutschen Wiedervereinigung auftraten und welche Streitpunkte zwischen den Frauen und der Bundesregierung bestanden. In einem Schlusskapitel werden die Ergebnisse zusammengeführt und diskutiert.

Für die Untersuchung der Fragen standen zahlreiche Quellen zur Verfügung. Zum einen konnten wir auf die Akten der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) zurückgreifen, die einen Einblick in das Ermittlungsverfahren und die Ursachen der kontaminierten Anti-D-Prophylaxe geben. Ergänzt wurden diese durch Akten der Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen (BStU), die Aufschluss über die Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit in dieser Hinsicht ermöglichen. Die Situation der Betroffenen in der DDR konnten wir anhand von Dokumenten rekonstruieren, die uns von den Frauen zur Verfügung gestellt wurden. Zudem haben wir den Bestand des Ministeriums für Gesundheitswesen (DQ 1) im Bundesarchiv Berlin ausgewertet, um Fragen zur ärztlichen Behandlung, den Ausgleichszahlungen und der Forschung an den Patientinnen zu beantworten. Der Bestand DQ 1 beinhaltete zudem zahlreiche Eingaben von Frauen an die staatlichen Stellen der DDR in den Jahren 1979 bis 1989/90. Die Ereignisse nach der Wiedervereinigung lassen sich anhand der uns zur Verfügung gestellten Schriftstücke des Deutschen Vereins HCV-Geschädigter e. V. rekonstruieren. Den gesamten Quellenbestand haben wir quellenkritisch ausgewertet. Darüber hinaus haben wir die Methode der Oral History genutzt und mit betroffenen Frauen narrative Interviews durchgeführt. Diese haben uns einen Einblick in die individuellen Erfahrungen und die persönliche Situation gegeben.37 Zudem wurden von betroffenen Frauen Fragebögen ausgefüllt, die von uns ebenfalls kritisch ausgewertet wurden. Wir haben versucht, alle Akteure anzusprechen und mit ihnen ein Gespräch zu führen. Leider standen nicht alle Verantwortlichen gleichermaßen als Gesprächspartner zur Verfügung.

Wir haben uns entschlossen, einige Namen von Ärzten nicht zu anonymisieren, da sie in Medienberichten und vorangegangenen Publikationen mehrfach öffentlich gemacht worden sind und in Datenbanken eingesehen werden können. Allen Zeitzeugen, die mit uns ein Interview führten, haben wir Anonymität zugesichert. An diese Vereinbarung werden wir uns halten. Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte werden alle Namen real existierender oder bereits gestorbener Personen aus den Archivunterlagen des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR (BStU), der Staatsanwaltschaft Halle (Saale) (StA Halle (Saale)) sowie des Bundesarchivs (BArch) vollständig anonymisiert. Damit sind Rückschlüsse auf die Identität dieser Personen nicht möglich.

Für die Begleitung des Projekts und die finanzielle Unterstützung möchten wir uns bei der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, Frau Birgit Neumann-Becker, bedanken. Dank gilt darüber hinaus dem Leitenden Oberstaatsanwalt Halle (Saale), Herrn Jörg Wilkmann, der uns durch die Einsicht in die Akten eine detaillierte Betrachtung des Ermittlungsverfahrens ermöglicht hat. Besonders bedanken möchten wir uns bei den betroffenen Frauen, die das Projekt initiierten, mit uns Interviews geführt und uns umfassendes Material zur Verfügung gestellt haben. Dank gilt darüber hinaus Frau Nadine Wäldchen, Frau Silvia Fischer und Frau Nicole Adam für ihre vielfältige Unterstützung.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.