- -

- 100%

- +

Sauris: das ist nicht Friaul, nicht Altösterreich, auch nicht Bestandteil der slawischen Alpenregionen. Es ist eine eigene Welt. Irgendwann – Historiker vermuten im 13. Jahrhundert – hat sich eine kleine Gruppe von Menschen hier angesiedelt. Sie kamen – darauf läßt ihre Sprache schließen – aus dem süddeutschen Siedlungsraum, der damals eine deutliche slawische Präsenz aufwies. Man vergesse nicht, daß die Slawen damals in friedlicher Koexistenz mit den Resten der keltischen und romanischen Ureinwohner und den später zugezogenen Bajuwaren und anderen Volksgruppen die Lande südlich der Tauern bewohnten. Es wird für immer ein Rätsel bleiben, was ausgerechnet diese Menschen dazu bewog, die fruchtbaren und verkehrsgünstigen Täler zu verlassen. Religiöse Motive sind in diesem Fall auszuschließen. Waren es Kriegswirren oder Seuchen, die sie veranlaßten, den beschwerlichen Weg ins Gebirge anzutreten? Oder wollten sie sich einem ungnädigen Herrscher oder der Steuerfron entziehen? Niemand weiß das, es gibt keine Quellen.

Sicher ist, daß sie sich durch unzugängliches Gebiet kämpften, um fern von der restlichen Welt auf 1200 bis 1400 Meter Seehöhe Wälder zu roden, Almen anzulegen und Häuser zu bauen. In den Kirchen von Sauris di Sotto und Sauris di Sopra finden sich architektonische Hinweise, daß diese im Kern aus der Gotik stammen. Ab dieser Zeit bis Ende des 19. Jahrhunderts lebte man in „splendid isolation“, mit der Außenwelt nur über waghalsige Saumpfade verbunden. Kein Heer der Geschichte kam auf die Idee, auf seinen Kriegs- und Beutezügen einen derart beschwerlichen Umweg zu machen. Also blieb die Bevölkerung verschont von den jahrhundertelangen, mit Plünderung und Brandschatzung verbundenen österreichisch-italienischen Scharmützeln, vom Einfall der Türken, vor den napoleonischen Horden und pflegte ihre ureigene Kultur. In Zahre, wie Sauris von seinen Einwohnern genannt wird, wurde und wird in den „stavoli“, wie hier die Häuser heißen (was wohl aus dem Lateinischen „stabilio“, also Befestigung, hergeleitet ist), eine eigene Sprache gesprochen, die sich mit denen anderer Sprachinseln in Südtirol oder in den „Sieben Gemeinden“ nicht vergleichen läßt. Es ist eine Art Althochdeutsch mit lateinischen und slawischen Einsprengseln. Schließt der halbwegs geschichts- und sprachenkundige Zuhörer die Augen, so wähnt er sich in einer Episode des Nibelungenlieds oder zu Gast bei Oswald von Wolkenstein.

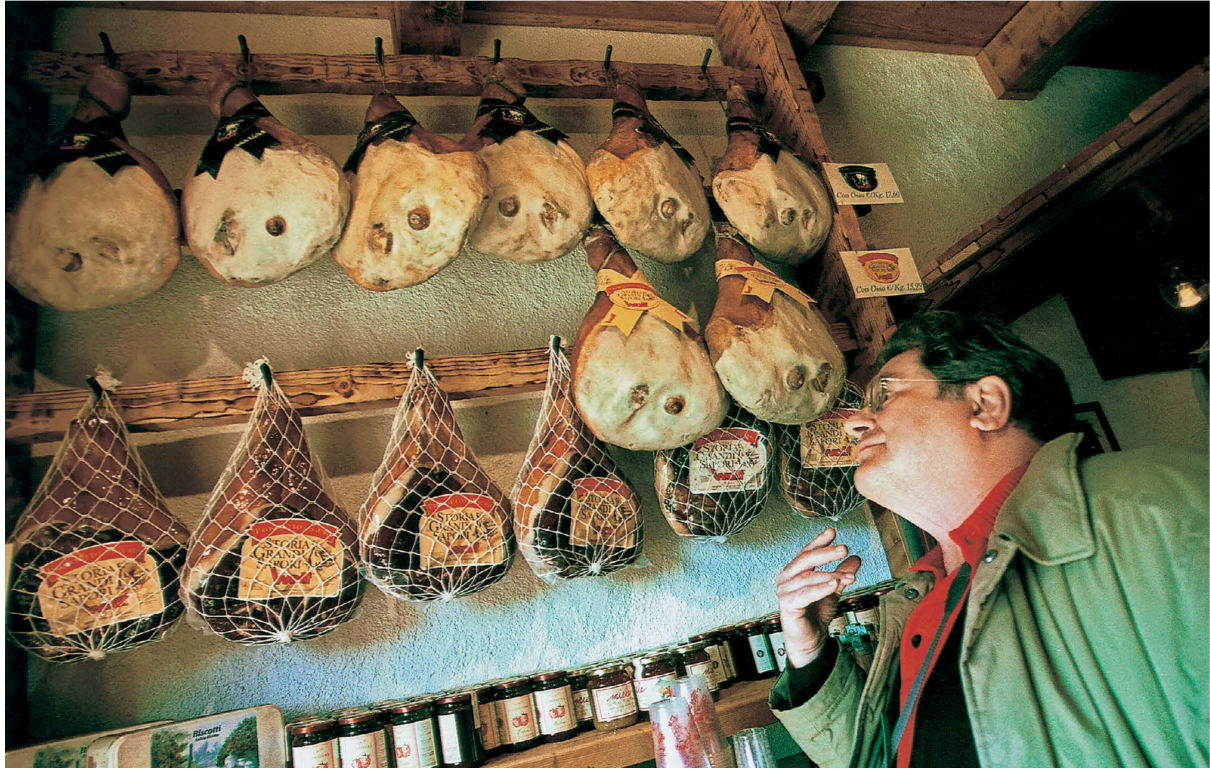

Die Straße, die heute von Ampezzo nach Sauris hinaufführt, würde kein trittsicheres Maultier mehr schrecken, wohl aber die Touristen, die sich auf die Suche nach dem berühmten geräucherten und luftgetrockneten „Prosciutto di Sauris“ machen. Zwar ist sie mittlerweile asphaltiert, hat aber nur die Breite eines besseren Güterwegs. In zahlreichen Kehren und Kurven windet sie sich hinauf ins Tal des Torrente Luminei, durchquert ein paar unbeleuchtete Tunnels und tritt wieder ins Freie, wo aus dem Tal längst eine abgrundtiefe Schlucht geworden ist. Leitplanken sucht man hier vergebens; nur ein paar Steinklötze und Holzbalken bilden eine Art Absicherung, die vielleicht einem Ochsenfuhrwerk, nicht aber einer Limousine standhält.

Mutig überquerten sie den „Rio Plottenpoch“ und den „Rio Neureichenpoch“. Es mußte so kommen, wie es kam: An der exponiertesten Stelle der Straße, wo diese einen Tunnel verläßt und der von der Sonne geblendete Fahrer eine schmale Brücke über die Schlucht zu überqueren hat, um auf der anderen Seite wieder vom Berg verschlungen zu werden, donnerte ihnen ein hupender schwerer Lastwagen entgegen, wohl beladen mit Zentnern von Prosciutto, Würsten und geräuchertem Käse. Weshalb, fragten sich die Reisenden, setzt man sich eigentlich solchen Gefahren aus, wenn es die Produkte doch auch in den Salumerie von Udine und Triest zu verkosten gibt? Aber es war weit und breit keine Umkehrmöglichkeit und schon gar nicht Zeit für Grundsatzdiskussionen. Der Lkw hupte sich den Ärger aus seiner massigen Karosserie. Also plagte man sich im Retourgang zurück in den eben durchquerten Tunnel, wo sich eine lächerlich schmale Ausweiche befand. Das blökende Ungetüm schrammte an ihnen vorüber und donnerte weiter, talwärts. Das Erlebnis hatte auch etwas Tröstliches: Wo fünfzehn Tonnen tote Tiere auf drei Achsen herkommen, da kommt man zu zweit auch auf vier Rädern hin. So fuhren sie tapfer bergwärts.

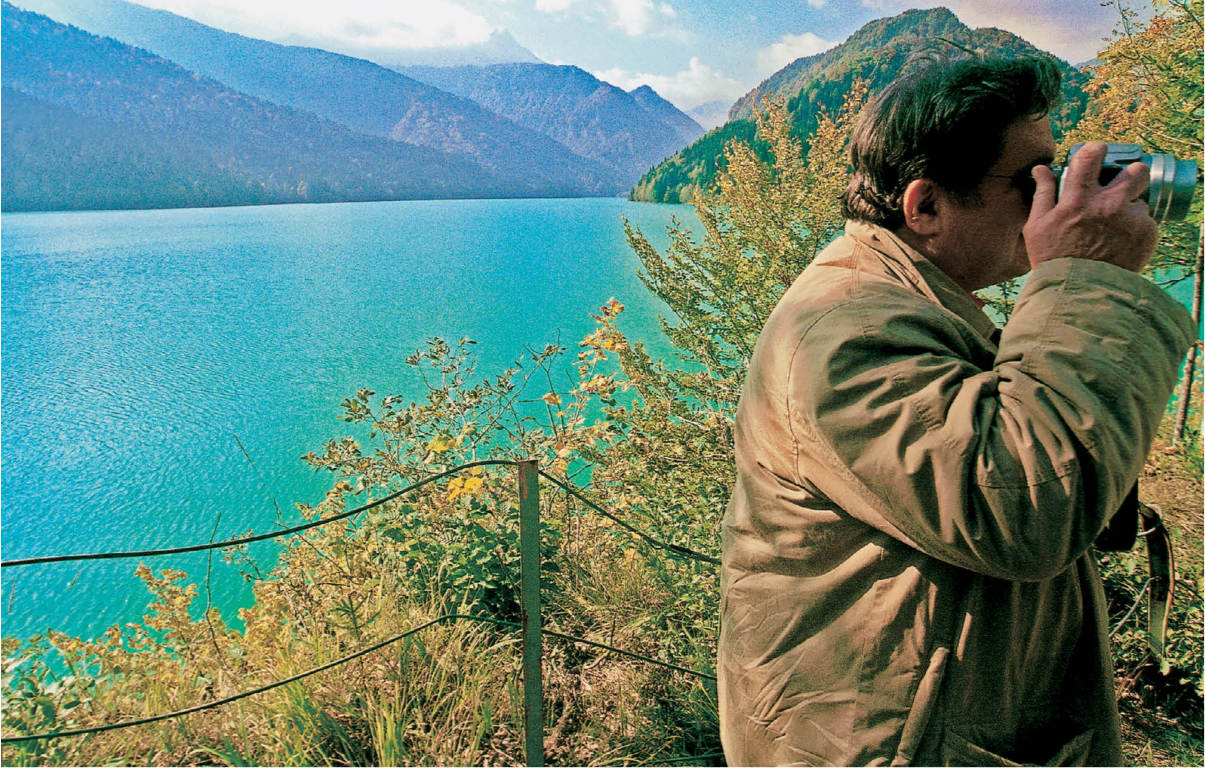

Nach einer schier endlosen Reihe von Tunnels und Lawinengalerien entläßt der Berg die Reisenden auf etwa 1000 Meter Seehöhe in eine milde, grüne Landschaft, in welche der Lago di Sauris eingebettet liegt, ein Stausee, der als solcher nicht erkenntlich ist, sondern blau strahlt, als wäre er länger hier als die Menschen. Von hier aus windet sich die Straße weiter empor, durch üppige Almwiesen, vorbei an ehrwürdigen Wäldern. Man wähnt sich wie in den Tauern. Die ersten Gebäude werden sichtbar: mächtige, völlig unitalienische, robuste nordalpine Heuschober. Noch zwei, drei Kehren waren zu bewältigen, bis der Schauspieler und der Photograph endlich ihr Ziel erblickten.

Sauris di Sotto liegt am Sonnenhang. Es ist eine Ortschaft aus ineinandergeschachtelten und verkeilten Ställen, Scheunen und Wohnhäusern, über denen eine Kirche thront, die ihrem Äußeren nach durchaus auch im Allgäu stehen könnte, ohne aufzufallen. In der Mitte der Ansiedlung weitet sich die Fahrbahn etwas. Es wäre übertrieben, von einem Hauptplatz zu sprechen. Es muß aber ein solcher sein, denn hier befinden sich die Post, eine Bushaltestelle und vor allem ein mächtiger Gasthof, der 1804 errichtet worden ist und seit über hundert Jahren von derselben Familie geführt wird: die Locanda „Alla Pace“. Und tatsächlich strömt das Gebäude tiefen Frieden aus. Seine Mauern sind dick wie die einer Burg, und auch am Speiseplan dürfte sich seit seiner Errichtung wenig geändert haben.

Natürlich gibt es als Antipasto den legendären mild-würzigen „Prosciutto di Sauris“. Da aber die Schweine nicht nur aus zwei Hinterkeulen bestehen, sollte man auch die Produkte verkosten, die aus den restlichen Teilen hergestellt werden: frische Salame zum Beispiel, die in Essig gebraten und auf cremiger Polenta serviert wird; oder „Muset con brovada“, also Cotechino mit sauren Rüben. Das sind freilich keine Gerichte für heiße Sommertage. Aber die verbringt man sowieso mit einem leichten Fischgericht am Meer. Sauris hat im Herbst Saison, wenn die Bergwanderer sich hier stärken, oder im Winter für Schifahrer und Tourengeher. Und die brauchen allemal eine kräftige Kost: eine Suppe von Gerste und Bohnen zum Beispiel, Gnocchi mit einer Sauce aus Kürbis und Speck, mit Pilzen gefüllte „Cjalsòns“, oder im Frühjahr „Pasticcio alle erbe“. Selbstverständlich gibt es hier auch den für Karnien typischen „Frico“, ein Gericht, das in gewissen Teilen Südkärntens als „Frika“ verbreitet ist. Ihn gibt es in unzähligen Varianten, drei davon seien hier erwähnt:

FRICO 1

Reifer, geriebener Montasio wird gleichmäßig in eine geölte Pfanne gestreut, geschmolzen, gebraten, gewendet und anschließend auf Küchenpapier entfettet. Oder man stülpt die Fladen über eine umgedrehte Tasse bzw. kleine Schüssel und läßt sie erkalten, wobei sie knusprig werden. Das erfordert einige Kunstfertigkeit. Man sollte sich aber nicht entmutigen lassen. Denn mit einer gewissen Übung gelingen einem wunderschöne Käsekörbchen, in denen man Gnocchi servieren kann, am besten mit Kürbis- oder Käsesauce.

FRICO 2

Man brät kleingeschnittene oder geriebene Kartoffeln in reichlich Butter gar und fügt ungefähr die gleiche Menge geriebenen Montasio (die Hälfte frisch, die Hälfte gereift), brät das Ganze, bis die eine Seite knusprig ist, wendet den Kuchen und brät ihn fertig.

FRICO 3

Man verfährt wie beim zweiten Rezept, nur daß man statt der Kartoffeln feingeschnittene Zwiebeln nimmt. Es gibt auch die Variante, zur Hälfte Zwiebeln und zur Hälfte Kartoffeln zu verwenden. In jedem Fall würzt man besser nicht mit Salz, weil dieses im Käse reichlich enthalten ist. Ein, zwei Handumdrehungen mit der Pfeffermühle und eventuell ein paar feingehackte Kräuter runden die Sache ab.

Wenn man in Sauris Glück hat, bekommt man als Beilage auch „Lidric di mont“, einen wilden Radicchio, der selten ist wie Enzian und dessen Fundstellen von den Familien als Geheimnis gehütet werden.

Eine Bruchstelle im Kontinent

Kaum wo ist die Grenze zwischen Norden und Süden so scharf gezogen wie in Venzone. Eben noch war man im alpinen Bauernland mit seinen schweren, von knorrigen Obstbäumen umgebenen Gehöften und Stallungen, hat Ortschaften gesehen, die typische Märkte sind, dominiert von Kirchen im Stil des südbayrischen Barock. Landschaftlich und architektonisch sind kaum Unterschiede auszumachen zu den südalpinen Gegenden Sloweniens oder Tirols. Und plötzlich, wo sich das Tal des Tagliamento zwischen dem Monte Simeone und dem Monte Plauris zu weiten beginnt, wächst der erste Wein und steht die erste italienische Stadt: Venzone.

Der Ort ist nicht groß, aber doch eine Stadt mit allem, was dazugehört: ein Dom aus dem 14. Jahrhundert, ein ebenso altes Rathaus in venezianischem Stil, mit Arkaden und einer Freitreppe, und mit Gassen, gesäumt von Häusern, die keine Häuser mehr sind, sondern kleine Palazzi. Vor allem hat Venzone eine Piazza, auf der und um die herum sich das Leben abspielt, eine Agora. In den Städtchen im Gebirge wäre so was eine gotteslästerliche Verschwendung von Weide- und Bauland. Aber hier beginnt die Erde üppige Flächen zu haben.

Venzone ist in die letzte Talenge hineingebaut, wie ein gigantisches Schlachtschiff aus Stein, das den Stürmen der Geschichte trotzte, den unzähligen blutigen Kriegen, welche die Patriarchen von Aquileia oder die venezianischen Dogen führten, der deutsche Kaiser, die österreichischen Fürsten und die napoleonischen Truppen. Vom Ersten Weltkrieg blieb es weitgehend verschont, auch wenn hier der Geschützdonner zu hören war, Truppen verpflegt und Verletzte versorgt werden mußten. Erst das Erdbeben vom Mai 1976 und die Nachbeben im September machten die Stadt dem Erdboden gleich. Nur fünf Prozent der Bausubstanz blieben erhalten, viele Tote waren zu beklagen. Dank des Fleißes und der Beharrlichkeit der Überlebenden steht heute Venzone wieder da, als wäre ihm kein Leid geschehen. Nichts deutet auf einen Wiederaufbau hin. Es ist ein stattlicher mittelalterlicher Borgo, dessen Bewohner sich durchaus dessen bewußt sind.

Auf einer ihrer Fahrten Richtung Meer erinnerten sich der Schauspieler und der Poet daran, daß die Straße ihrer Kindheit auf dem Weg in die Ferien an den Stadtmauern von Venzone vorbeiführte, und sie beschlossen, dort Rast zu machen. Es war ein heißer Sonntag im Sommer, als sie die Autobahn bei Carnia verließen und auf der alten Straße Richtung Süden gondelten, durstig, hungrig und dennoch in freudiger Erwartung. Die Stadt empfing sie mit einem Fahrverbotsschild. Sie suchten einen Parkplatz im Schatten. Schatten gab es keinen. Also stellten sie das Auto in die Sonne und schleppten sich durch das Stadttor. Der Ort schien ausgestorben zu sein und präsentierte sich wie ein architektonisches Modell, welches sie durchschritten, als wären sie selbst bloß Figuren in einer Animation. Die ersten Menschen, die sie trafen, waren zwei fröhliche junge Frauen, die dabei waren, ihr Geschäft auf der Piazza mit Zitronenbäumen, Zweigen und Girlanden mit Früchten zu dekorieren. Sie waren also im Süden, unterhielten sich mit den Damen, hielten ihnen die Leiter und gaben nützliche technische Ratschläge, wie Männer das halt so tun, wenn sie flirten. Man kam überein, einen Aperitivo miteinander zu nehmen.

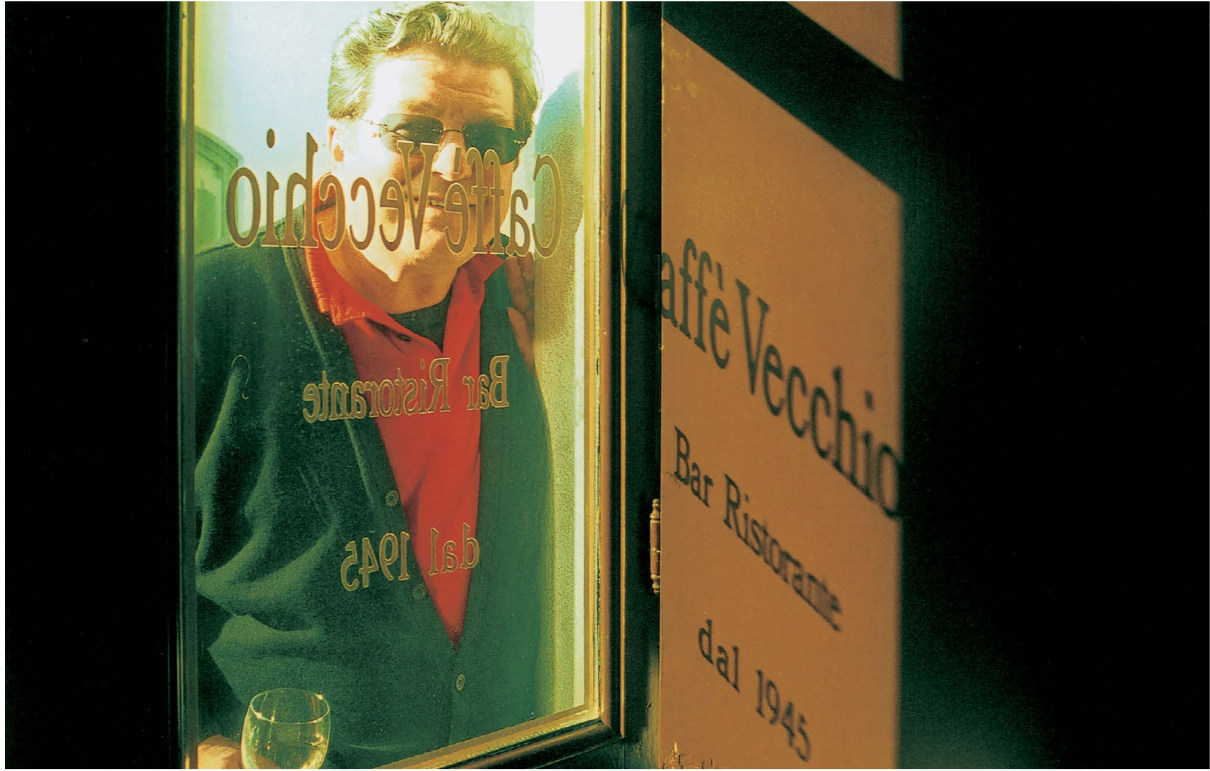

Gegenüber drangen Stimmen aus dem Caffè Vecchio. Drinnen, im Halbdunkel, saßen ein paar alte Männer, lasen Zeitung, sprachen kaum. Ein junges Paar löffelte Eis. Eine Fliege machte mehr Geräusch als die Kühlanlage der Bar. Die Zeit war stehengeblieben, lange vor dem Erdbeben, das die zwei jungen Frauen nicht erlebt hatten, weil sie damals noch gar nicht auf der Welt waren. Als sie heranwuchsen, war Venzone schon wieder Venzone; die Zerstörungen kennen sie nur von den Photos, die in der Loggia des Rathauses ausgestellt sind. Jolanda und Mariella sind beide Keramikerinnen geworden. Die Stadt und ihre Bewohner leben vom Kunsthandwerk, auch Kunstschmiede und Herrgottsschnitzer gibt es hier.

Schräg gegenüber, in der Straße, die zum Dom führt, liegt rechter Hand die Trattoria „Al Municipio“, die über einen netten Garten verfügt. In diesen gelangt man nur, wenn man sich an der Küche vorbeischlängelt, was aber von Vorteil ist, weil man gleich sieht und riecht, was es zu essen gibt. Der Chef empfahl ihnen Steinpilze. Sie seien heute morgen frisch gekommen, die ersten des Jahres. Wie wäre es mit „Insalata di funghi con rucola e formaggio“? Sie willigten sofort ein.

Während sie im Schatten saßen, etikettenlosen Pinot Grigio und viel Wasser tranken, alberten sie noch herum. Weshalb werden rohe Pilze immer mit frisch gemahlenem Pfeffer serviert? Antwort: Damit man die Wurmlöcher nicht mehr sieht! Das mag mancherorts der Fall sein, hier aber war es das nicht. Feinblättrig geschnittene, reinweiße Porcini bildeten einen ansehnlichen Berg, der von reifem, hauchdünn gehobeltem Montasio gekrönt war. Ein paar Tropfen Zitrone darüber geträufelt, mit kaltgepreßtem Olivenöl kondiert, dazu frisches Hausbrot: es war ein Festessen. Die Steinpilze schmecken hier anders als in den Nordalpen. Das liegt naturgemäß am klimatischen Unterschied, aber auch daran, daß der Humus, den Nadeln, Laub und die Früchte im Gehölz bilden, deren Duft und Geschmack an die Schwämme vermittelt. Nicht nur Steinpilze, auch Hallimasch, Stockschwämmchen oder Täublinge entfalten intensive Aromen. Oder sollte es wieder nur am Lebensgefühl liegen? Oder ist das nur Einbildung? Vielleicht schmecken auch tiefgekühlte Scampi am Meer besser als frische am Arlberg.

Nachdem die beiden Reisenden auch noch hausgemachte Tagliatelle mit Steinpilzen und Rosmarin verkostet hatten, war trotz der Hitze ein Verdauungsspaziergang nötig. Sie schlenderten durch die Gassen zum Dom, in Erwartung, daß dieser wie alle Kirchen in Italien nachmittags geschlossen ist. Zu ihrer Überraschung war aber das Portal offen. Sie traten ein in den kühlen, menschenleeren Raum und verharrten, um ihn auf sich wirken zu lassen. In diesem Augenblick hub oben auf der Empore ein Frauenchor an, Madrigale zu singen. Die klaren Stimmen erfüllten den Dom, schienen hin und her zu schweben, echoten entlang der Wände und verklangen irgendwo in der Apsis. Die beiden Männer setzten sich auf eine Bank und lauschten. Es wurde ihnen klar, was damals, zur Zeit der Errichtung dieses Baus, der Begriff „Gottesdienst“ bedeutet haben konnte.

Als die Chorprobe unterbrochen wurde, verließen die beiden Freunde die Kirche. Wie um sie zu verabschieden, erklangen in diesem Augenblick die mächtigen Glocken des Campanile. Wieder verharrten sie, bis diese verklungen waren. Dann machten sie sich auf in die Kapelle des heiligen Michael, wo die berühmten Mumien von Venzone ausgestellt sind, zumindest ein Teil davon. Es sollen über dreißig erhalten sein. Gut ein halbes Dutzend von ihnen kann besichtigt werden. Schwarze, unheimliche knochige Leiber scheinen einen aus den tiefen Augenhöhlen anzustarren. Sie erinnern an Ötzi, auch wenn sie nicht ganz so alt sind wie dieser. Es sind vermutlich fromme Kirchenmänner, die im Mittelalter in der Krypta des Doms beigesetzt worden sind und dank der speziellen klimatischen Bedingungen sich als perfekte Mumien erhalten haben. Sie sind ein Memento mori, vor dem einer, der gerade zuviel gegessen und getrunken hat – und womöglich, wie der Poet, auch noch raucht –, nicht allzu lange verweilt, sondern sich wieder ins Sonnenlicht begibt.

Langsam lösten sich lebendige Menschen aus den Schatten der Gemäuer und strömten der Piazza zu. Jolanda und Mariella waren fertig mit der Dekoration ihres Keramikladens und wegen der Vernissage sehr nervös. Sie überredeten den Schauspieler und den Poeten, unter Künstlern mit ihnen noch einen Prosecco auf den Erfolg zu trinken. Das Caffè Vecchio war mittlerweile brechend voll und laut. Vor allem am Schalter für Glücksspiele herrschte großes Gedränge. Ein Doppel-Jackpot im Fußball-Toto war auszuspielen. Die beiden Freunde erwarben je einen Schein, füllten ihn nach bestem Wissen mit ihren Tips und übergaben ihn den jungen Frauen zu treuen Handen. Ob sie etwas gewonnen haben, das haben sie bis heute nicht erfahren.

Als sie zum Auto kamen, stand dieses bereits im Schatten, genauer gesagt in dem des Monte Simeone. Dabei war es noch nicht spät. Nur wenige Kilometer weiter Richtung Süden flimmerte die Hitze über der Pianura, dem Flachland, wo nur Bäume, Kirchtürme und die weit ausladenden Dächer der Bauerngehöfte kärglichen Schatten spenden. Noch ein paar Meilen weiter, am Meer, gibt es nur noch den Schatten, den man selber wirft, in dem man sich erfahrungsgemäß nicht unterstellen kann.

Sie waren also doch noch mit einem Fuß im Norden – aber mit einem schon im Süden. Vielleicht ist es so, daß hier eine Welt an die andere stößt, so unvermittelt, daß alle paar hundert Jahre die Erde von dieser Gegensätzlichkeit erbebt und die Menschen, ihre Mauern und ihre Geschichte kurzerhand verschlingt.

Zu Füßen der Berge

Die schönste Straße, um vom Kanaltal ans Meer zu gelangen, führt entlang der südlichen Ausläufer der Alpen. Für sie braucht man Zeit. Während man von Venzone aus über die Autobahn, an Udine vorbei, Grado in weniger als einer Stunde erreicht, benötigt man für die andere Strecke wenigstens einen Tag.

Kurz nach Gemona biegt man links nach Tarcento ab, das man einst „La perla di Friuli“ nannte. Es lohnt einen Spaziergang; die Stadt ist grün und hat einige schöne Architekturen vorzuweisen, welche das Erdbeben überlebt haben. Auch laden einfache, aber gute Trattorie zum Verweilen ein, vor allem die „Mulin Vieri“, die „Alte Mühle“.

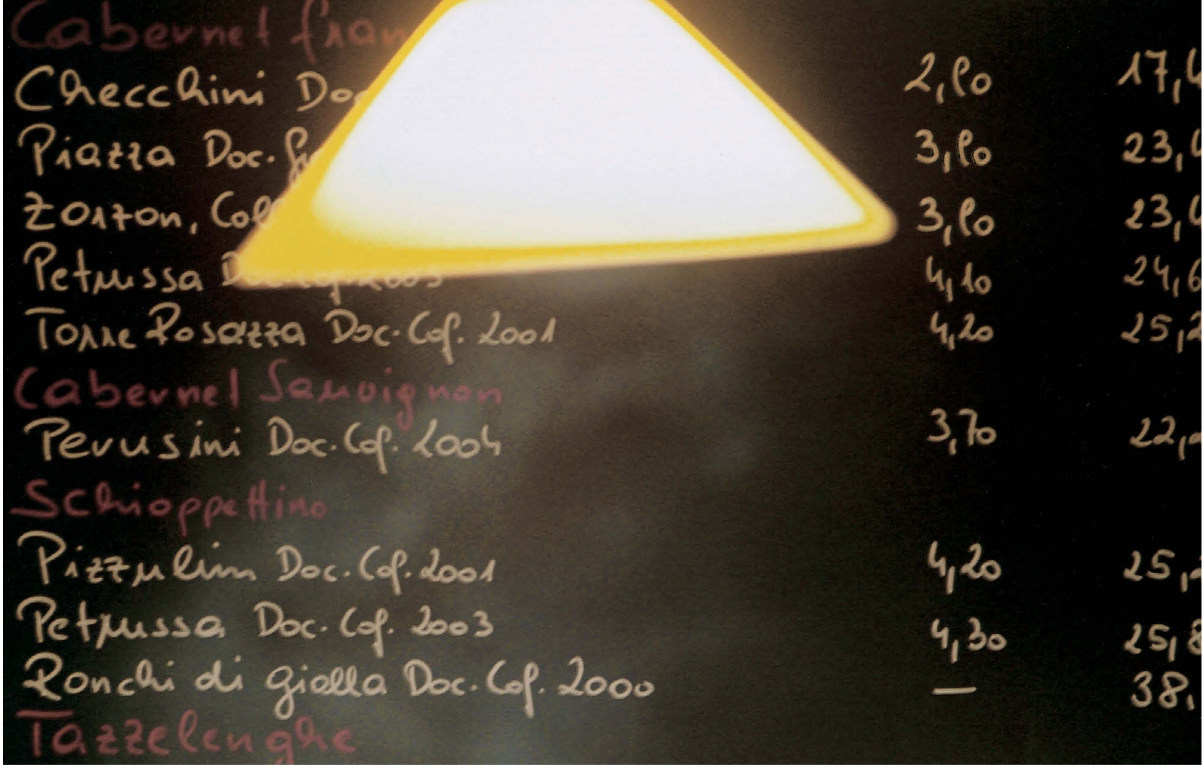

Von Tarcento aus fährt man die romantische Straße – die auf weiten Strecken durch einen buschigen Urwald führt – nach Cividale, passiert dabei die Ortschaften Nìmis, Attimis und Faèdis, deren Namen ebenfalls auf langobardischen Ursprung hinweisen. Man fährt quasi an der Küste des eiszeitlichen Meeres entlang. Dessen Ablagerungen, die Flysch- und Lehmböden, bilden eine extrem fruchtbare Basis für Ackerbau und Weinkultur. In den Hügeln zwischen Tarcento und Nìmis liegt die Ortschaft Ramandolo, die Heimat der Traube gleichen Namens, einer Spielform des Verduzzo. Sie ergibt einen äußerst raren, autochthonen Wein, der in den Colli Orientali insgesamt nur auf sechzig Hektar bei geringem Ertrag angebaut, entweder trocken oder fruchtig ausgebaut wird und kaum in den Handel gelangt. Einer seiner bekanntesten Produzenten ist Giovanni Dri. Aber auch andere seltene Rebsorten gedeihen hier wie nirgends sonst: zum Beispiel der Schioppetino oder gar der Tazzelenghe, extrem trockene, tanninreiche Rotweine, die Kostbarkeiten darstellen. Dazu ein Rezept:

„Blècs“, auch „Biechi“ genannt, heißen auf hochitalienisch „Maltagliate“, also „die schlecht Geschnittenen“. Es handelt sich dabei um dünne, unregelmäßige Teigflecken. Sie werden sowohl aus klassischem Pastateig, aber auch manchmal ohne Eier zubereitet. Erstere Variante dient der Resteverwertung, wenn etwa Tortellini geformt werden und die nach dem Ausstechen verbliebenen Pastastücke der Verwertung harren. Die zweite Variante läßt auf Armut oder schnelle Küche schließen. Man findet diese Teigwaren mit allerlei Saucen zwischen Carnia und der Pianura. Die überzeugendste Zubereitungsart ist allerdings folgende:

BLÈCS IN TAZZELENGHE

Man öffnet eine Flasche Tazzelenghe, schüttet den Wein in einen hohen Topf, fügt ein Bündel aus wilden Kräutern bei (Thymian, Salbei, Fenchel, Oregano, Wacholder etc.) sowie eine halbierte Knoblauchzehe und eine halbe, an der Schnittfläche gebräunte Zwiebel, bringt das Ganze zum Köcheln, bis sich die Aromen entfalten. Dann fischt man Kräuer, Knoblauch und Zwiebeln heraus, erhöht die Hitze und läßt den Wein unter wiederholtem Umrühren einkochen, bis er gerade noch den Boden bedeckt und sirupartige Konsistenz annimmt. Dann gibt man den Topf vom Feuer und rührt zwei nußgroße Stücke eiskalter Butter mit dem Schneebesen ein, sodaß sich eine gleichmäßige Sauce bildet, die man mit Salz und frischgemahlenem Pfeffer abschmeckt und in der man die frisch gekochten, abgetropften „blècs“ kurz schwenkt und heiß und ohne Käse serviert.

Die alten, autochthonen Rebsorten werden heute allerdings in geringen Quantitäten angebaut und nicht immer sortenrein vinifiziert. Das meiste wird an die regionale Gastronomie geliefert, der Rest ab Hof an Stammkunden verkauft. Es lohnt sich dennoch, den wenigen Schildern „Vendita vini“ oder „Azienda Agricola“ zu folgen und Umwege in Kauf zu nehmen. Kommt man zu einem Weingut und wird zu einer Verkostung eingeladen, so ist es angebracht, zuerst vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen, indem man ein paar Flaschen der geläufigeren Produkte erwirbt und erst dann nach Ramandolo, Tazzelenghe und Pignolo fragt. Zwei, drei Flaschen dieser raren Produkte kann man meistens erstehen und verstaut sie in Demut an einem sicheren Platz im Auto, damit ihnen kein Leid geschieht.

Noch einen Grund gibt es, sich für die Colli Orientali Zeit zu lassen: Sie sind bei weitem noch nicht in dem Ausmaß touristisch erschlossen wie das Collio. Vor allem wird hier auch Käsekultur gepflogen. Südlich des Montasio und des Gran Monte, zwischen Lusevera und dem Kolovrat, versorgen Tausende Kühe, Schafe und Ziegen, Hunderte SennerInnen und die Käsespezialisten der ortsansässigen Latteria den Gourmet mit köstlichen Produkten.

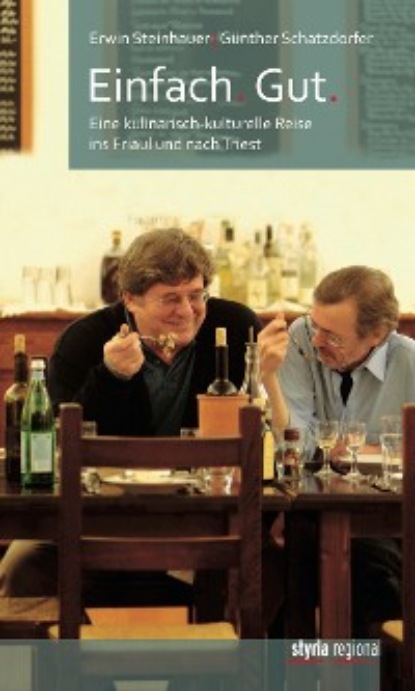

Der Schauspieler und der Poet saßen zufrieden auf der Piazza del Duomo in Cividale bei einem „tajut blanc“. Sie hatten eben die „Latteria di Cividale“ geplündert, die jenseits der Teufelsbrücke, welche den tiefgrünen Natisone überspannt, in einer Seitenstraße zu finden ist. Natürlich hatten sie Montasio gekauft, Latteria ebenfalls, aber auch Matajur, Sòt di Trape, Malga und noch ein paar Sorten Käse, deren Namen schwer zu merken sind. Sie bestellten Brot, und wenn die Kellnerin nicht hersah, kosteten sie heimlich von ihren Schätzen. Man sollte ein Buch über Käse schreiben, meinte der Schauspieler. Und eines über Cividale, sagte der Poet. Aber eins nach dem anderen. Immerhin, sagte der Dünne, das sind gute Gründe, wieder hierherzukommen. Der andere nickte und schob sich das letzte Stück vom cremigen Malga in den Mund. Die Kellnerin grinste.