- -

- 100%

- +

Erst über ein halbes Jahrhundert später setzte der Philosoph und SF-Autor Olaf Stapledon in seinem Roman Der Sternenmacher (1937) dieses Programm belletristisch um.[4]

Jules Verne, der oft als Vater der SF apostrophiert wird, kann als Kronzeuge dafür dienen, wie die entstehende SF von der Fortschrittseuphorie des 19. Jahrhunderts zehrt und generell ihre Glaubwürdigkeit von der Fortschrittsidee herleitet. Manche seiner Äußerungen lesen sich geradezu, als ob sie aus der Feder Macauleys geflossen wären. »Wir leben in einer Zeit, wo Alles möglich … ja man wäre berechtigt zu sagen, wo Alles schon vorgekommen ist«, bemerkt Verne etwa am Anfang des Romans Das Karpathenschloß (1892). »Wenn unsere Erzählung heute auch nicht wahrscheinlich sein sollte, so ist sie es vielleicht schon morgen, Dank den wissenschaftlichen Hilfsmitteln, die sich der Zukunft bieten, und dann würde es Niemand in den Sinn kommen, sie als sagenhaft zu bezeichnen.« [Verne, S. 5 f.]

Als eigentlicher Schöpfer dieses neuen, lichten, technischen Zeitalters galt der Ingenieur Samuel Smiles, ein Verfasser viktorianischer moralisierender Sachbücher; er pries in seinem voluminösen Leben der Ingenieure (1874) die neue Berufssparte als diejenige, die England erst zur geschäftigen Werkstatt der Welt gemacht habe. Heinrich Seidel widmete ihnen sein »Ingenieurlied« (1871):

Dem Ingenieur ist nichts zu schwere –

Er lacht und spricht: ›Wenn dieses nicht, so geht doch das!‹

Er überbrückt die Flüsse und die Meere,

Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spaß.

Er türmt die Bögen in die Luft,

Er wühlt als Maulwurf in der Gruft!

Kein Hindernis ist ihm zu groß –

Er geht drauf los! [Ritter, S. 268]

Jules Verne stimmt laut in das Hohelied des beherzten Forschers und des unverwüstlichen Erfinders ein. Dem Ingenieur Cyrus Smith und seinen Freunden gelingen dank Tatkraft und technischen Kenntnissen auf einer isolierten, unbesiedelten Insel der zivilisatorische Aufstieg und selbst die Abwehr von Piratenangriffen (Die geheimnisvolle Insel, 1875). Insgeheim werden sie dabei allerdings von Kapitän Nemo unterstützt, der vielleicht interessantesten Erfinder-Figur Vernes. So wie Nemo die Tiefen des Meeres erschließt (20000 Meilen unter dem Meer, 1870), bezwingt der Titelheld in Robur der Eroberer (1886) den Luftraum. Außenseiter, Geächtete sind sie beide. Skurril bis unheimlich gerät die Gestalt des kühlen Rechners J. T. Maston aus dem Gun-Club von Baltimore, dem nichts Geringeres vorschwebt, als die Erdachse anzukippen (Kein Durcheinander, 1889). Am extremen Ende der Skala jedoch steht Graf Artigas, der das Ingenieurwissen bewußt gegen die Menschheit mißbraucht (Die Erfindung des Verderbens, 1896).

So vielfältig die Helden Vernes aber sind, aus fast all seinen Romanen – mit Ausnahme des zu seinen Lebzeiten nicht publizierten Erstlings Paris im XX. Jahrhundert – spricht recht deutlich die Hoffnung, daß der technische Fortschritt den materiellen Wohlstand fördere und die Nationen näher aneinanderrücke. Dank Eisenbahn und Dampfschiff gelingt die Weltumrundung in historisch kürzester Frist (Reise um die Erde in 80 Tagen, 1873). – Eine Vorahnung der Globalisierung!

Selbst unter Lyrikern, die gemeinhin eher kritische Töne anschlugen und oft genug der alten Postkutschenzeit nachhingen, findet sich bisweilen ein hoher Ton der Fortschrittsbegeisterung. Walt Whitman etwa besingt die neue, technisch umgeformte Erde im »Song of the Exposition« (1871), zum ersten Mal vorgetragen anläßlich der Eröffnung einer Gewerbeausstellung im American Institute von New York [Whitman, S. 171 f.]:

With latest connections, works, the inter-transportation of the world,

Steam-power, the great express lines, gas, petroleum,

These triumphs of our time, the Atlantic’s delicate cable,

The Pacific railroad, the Suez canal, the Mont Cenis and Gothard and Hoosac tunnels, the Brooklyn bridge,

This earth all spann’d with iron rails, with lines of steamships threading every sea,

Our own rondure, the current globe I bring.[5]

Wie Verne und Whitman hofft auch Kurd Laßwitz auf eine »völkerverbindende Kraft […] der Technik und Industrie. Das gegenseitige Ineinandergreifen der Erfindungen, der erforderliche Austausch der Stoffe und Gedanken erzwingen einen friedlichen Verkehr, wodurch die Nationen einander schätzenlernen und der gegenseitige Wettstreit schließlich dem allgemeinen Besten dienen muß«. [Laßwitz, S. 436] Dies schrieb er in seinem Essay »Über Zukunftsträume« – sechs Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Der technische Optimismus Jules Vernes und seiner Zeitgenossen ließ sich von Schwierigkeiten kaum beeindrucken. Wenn gestern erst das Dampfschiff die Ozeane durchpflügte, wenn heute immer wendigere Ballons und Luftschiffe sich vom Erdboden erhoben, weshalb sollten dann nicht morgen Flugapparate den Raum zwischen den Sternen erstürmen? Die naturwissenschaftlichen Märchen, die scientific romances, verloren ihren märchenhaften Ton, sobald ihre Verwirklichung in greifbare Nähe rückte. Bereits 1822 hatte Lord Byron geschrieben: »Ich vermute, wir werden bald mit Luftschiffen reisen und Luft- anstelle von Seereisen machen und auf die Dauer unseren Weg zum Mond finden, trotz der fehlenden Atmosphäre.« [Medwin, S. 281] Zum Ende des Jahrhunderts schickten immer mehr Autoren, um es in Romantitel zu fassen, ihre Weltensegler (Albert Daiber, 1910) auf eine Reise Von der Erde zum Mond (Jules Verne, 1865), mitunter bis Jenseits des Zodiacus (Percy Greg, 1880) oder bescheidener auf eine Reise um den Planeten Venus (Achille Eyraud, 1865).

Die Hoffnung auf die positive Kraft der Technik drückt sich auch in den Binnenutopien der Verneschen Romane aus, in Franceville (Die 500 Millionen der Begum, 1879), in der Insel Antekirrta (Mathias Sandorf, 1885). Ja sogar das eher visionär ins Auge gefaßte als verwirklichte Gemeinwesen Kapitän Nemos sowie die Robinson-Utopie im Roman Die geheimnisvolle Insel (1875) beruhen auf konstruktiv eingesetzter Dampfkraft, Chemie und Elektrizität. Interessanterweise werden all diese lokalen Utopien von außen bedroht! Dies spricht für den Realismus Vernes.

Vernes Landsmann Villiers de l’Isle-Adam beruft sich ebenfalls auf den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und die tatkräftigen Männer, die ihn hervorbringen. Er läßt den amerikanischen Erfinder Edison in Die Eva der Zukunft (1886) eine Roboterin erschaffen. Im Vorwort begründet er die Wahl seines Helden: Edison sei bereits zu Lebzeiten zur Legende geworden. – Wie manch anderes ist auch die eindeutige geschlechtsspezifische Zuweisung von Rollen ein Erbe des 19. Jahrhunderts in der SF. Solange sich in der Gesellschaft nichts änderte, änderte sich auch in der SF nur wenig.

Auch Kurd Laßwitz’ frühe Erzählungen »Bis zum Nullpunkt des Seins« (1871) und »Gegen das Weltgesetz« (1877) sowie sein monumentaler Roman Auf zwei Planeten (1897) sind ohne die Überzeugung vom weiteren technischen (und gesellschaftlichen) Fortschreiten der Menschheit bzw. der marsianischen »Numenheit« nicht denkbar; das gleiche gilt für viele der Werke von H. G. Wells oder der weniger bedeutsamen SF-Autoren des neunzehnten Jahrhunderts.

In der Parodie oder Groteske, als welche man manche Erzählungen von Laßwitz lesen kann, doch auch im ernstgemeinten Roman treibt die Fortschrittseuphorie bisweilen skurrile Blüten. So malt am Ende der Epoche Hugo Gernsback in Ralph 124C41+ (1911–12) ein hochtechnologisches Paradies aus, in dem weitsichtige Prognosen (Automatenrestaurants, industrialisierte Landwirtschaft und Gewinnung von Sonnenenergie) unvermittelt neben grandiosen Fehltreffern stehen, etwa einer Präventivmedizin, die allen Krankheiten durch Einatmen von radioaktiver Strahlung vorbeugt. Nun hat Gernsback diese aus unserer Sicht rabiate medizinische Behandlung nicht erfunden. Tatsächlich firmierten ab 1906, beginnend mit Sankt Joachimsthal in Böhmen, einige Kurorte als »Radiumbad«. Schwach radioaktives Radongas in der Luft sollte Entzündungen hemmen und insgesamt eine positive Gesundheitswirkung haben. Die selbst nach damaligen Maßstäben übertriebene Vision eines Sieges über alle möglichen Krankheiten dank Radium gehörte bald zum populärwissenschaftlichen Gemeingut. So werden in der Sammlung prognostischer Aufsätze Die Welt in hundert Jahren (1910) neben dem Kontakt mit den Marsbewohnern und den deutschen Kolonien im 21. Jahrhundert die segensreichen Wirkungen der Inhalation von Radiumdämpfen [Brehmer, S. 258 f.] abgehandelt: Ende des Alterns, ewige Jugend.

Selbstverständlich fehlt es in der SF der Epoche nicht an äußerst kurzschlüssigen Lösungsvorschlägen für die »soziale Frage«. So glaubt etwa der unter dem Pseudonym John Merriman veröffentlichende deutsche Autor, daß »künstliches Brot« – das naheliegenderweise Mr. Edison erfindet – Unterernährung und soziale Unruhen ein für allemal abschaffen könnte (Die Welt hungert, 1908).

Die düstere Seite des Fortschritts

Mit ihrem Wissenschafts- und Zukunftsoptimismus zapfte die frühe SF diese geistige Zeitströmung an und erhielt durch sie ihre Rechtfertigung in den Augen der Leser. Allerdings mischen sich – verstärkt zum Ende des Jahrhunderts – in die euphorischen Stimmen, die den unablässigen und wohltätigen Fortschritt preisen, auch solche der Kritik, des Pessimismus oder sogar der Sehnsucht nach dem Weltuntergang. Begreiflich, denn der Aufschwung der Industrie hatte nicht nur neue Quellen des Reichtums erschlossen, sondern auch unerahnte Probleme geschaffen: Slums und in schöner Regelmäßigkeit wiederkehrende Wirtschaftskrisen, Arbeitslosenheere und Massenelend. So wie sich in der Realität die Ludditen gegen die Maschinen erhoben, die ihnen nach ihrem Verständnis die Arbeit stahlen, so erhoben sich in der literarischen Fiktion die Maschinen gegen die Menschen, wie etwa in Hermann Melvilles Erzählung »Der Glockenturm« (1855). Bereits am Anfang des Jahrhunderts hatte Mary Shelley in ihrem Roman Frankenstein (1818) Schöpfertum und Fragen von Schuld und Verantwortung miteinander verknüpft. In späteren Adaptionen verkörpert der Titelheld Victor Frankenstein den Archetypus des modernen Wissenschaftlers, der Kräfte zum Leben erweckt, die er nicht beherrscht.

Daß die neue Technik zu zerstörerischen Zwecken mißbraucht werden kann, erkannte, wie erwähnt, auch Jules Verne. In dem postum erschienenen Roman Das erstaunliche Abenteuer der Mission Barsac (1919), der nach einer Vorlage Jules Vernes im wesentlichen von seinem Sohn Michel verfaßt wurde, schildern die Autoren eine technisch perfektionierte Repression: In Zentralafrika hat ein Verbrecher die Stadt Blackland errichtet und sie dank einem verkannten französischen Ingenieur-Genie mit Überwachungstechnik und Waffen aller Art wie Lufttorpedos oder Hochspannungszäunen ausgestattet. Der Roman schließt jedoch verhalten optimistisch: Der Ingenieur wird über den Einsatz seiner Erfindungen aufgeklärt und sprengt Blackland in die Luft.

Einen durchweg düsteren Ton schlägt dagegen Jules Vernes frühes Meisterwerk Paris im XX. Jahrhundert, geschrieben um 1863, an. Daß sich Verne von Emile Souvestres Antiutopie Le Monde tel qu’il sera (1848) inspirieren ließ[6], liegt nahe, denn beide Romane lesen sich als ein bitterer Protest gegen eine ausschließlich von Kommerz und Gewinnstreben beherrschte, bis in den letzten Winkel des Alltags technisierte Welt, in der Kunst und Tradition, Gefühl und Solidarität nicht mehr gelten. Bei Verne ist der Held ein junger Mann, der sich für schöngeistige Literatur, die Künste und Musik interessiert – wie es scheint, als einziger im Paris des Jahres 1960. Das Bild der Stadt wird von druckluftbetriebenen Hochbahnen und Automobilen mit Gasmotoren, von gläsernen Hochhäusern, Elektrizität und Kommunikation bestimmt. Kunst und Kultur, selbst weibliche Anmut haben in dieser durchrationalisierten, rastlosen und absolut prosaischen Welt keinen Platz, ebensowenig der Held mit seiner nostalgischen Sehnsucht nach Höherem. Im letzten Kapitel sinkt er auf dem Friedhof Père Lachaise entkräftet in den Schnee. Der Roman, das wohl visionärste und kritischste Werk Vernes, fand vor den Augen seines Verlegers Hetzel keine Gnade: Er war zu pessimistisch für das auf Bildung und Unterhaltung ausgerichtete Programm, rufschädigend für einen jungen Autor. Das Manuskript geriet in Vergessenheit und wurde erst nach über einhundert Jahren in einem Safe, der einst Michel Verne gehört hatte, wiederentdeckt.

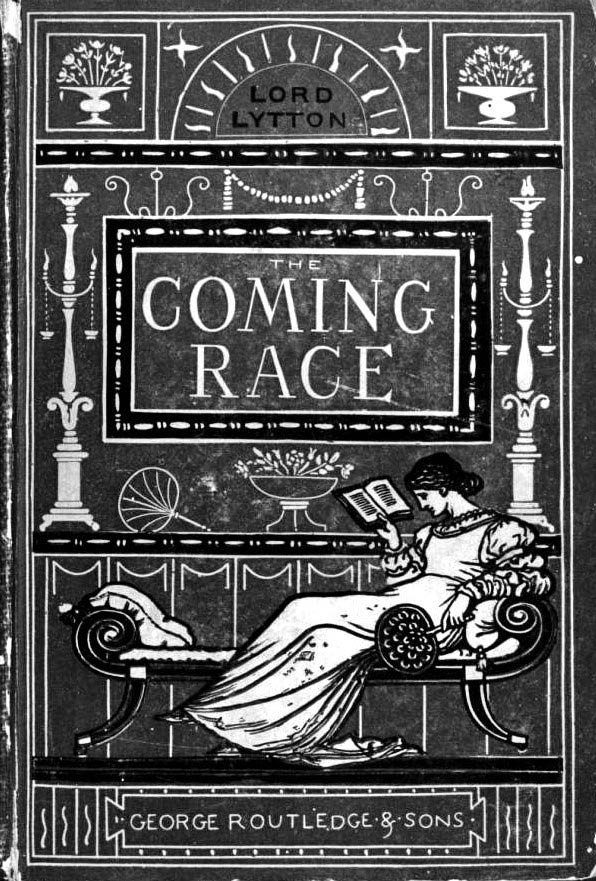

Viele Autoren fragten wie der frühe Jules Verne danach, wo denn in der alles überwuchernden Maschinenwelt der Platz des Menschen sei. Samuel Butler etwa läßt in Erewhon (1872), einer Satire auf das viktorianische England, Maschinen generell verbieten, weil sie dem Menschen als Krone der Schöpfung die Herrschaft streitig gemacht hätten. Auch Edward Bulwer-Lyttons Roman Das kommende Geschlecht (1870) entfaltet bei genauerem Lesen alles andere als eine strahlende Perspektive. Zwar gebieten die im Erdinneren lebenden Zukunftsmenschen Vril-ya über eine geheimnisvolle psychische Energie, die sie mit Psi-Kräften ausstattet, doch als Preis für die Herrschaft über die Natur sind sie rational und herzlos geworden, so daß der von der Erdoberfläche stammende Held nur mit Vril-ya-Kindern eine Beziehung aufbauen kann. Die Utopie des Fortschritts schlägt in Antiutopie um.

Ähnliche kulturpessimistische Töne sind durchaus verbreitet. Gerade die angeblich fortschrittlichen Gesellschaften scheinen den Keim des Untergangs in sich zu tragen. In Michael Georg Conrads »Roman-Improvisation« In purpurner Finsternis (1895) ist die Natur fast vollständig eliminiert. Die »Teutaleute« (also die Nachfahren der Deutschen) leben unter der Erde, Gefühle sind verpönt, das Geschlechtsleben ist reglementiert. Der Staat ist durchgängig rational organisiert und mechanisiert – so daß sogar die obersten Beamten durch elektrische Phrasendresch-Automaten ersetzt werden können. Wie so oft verschwimmt die Grenzlinie zwischen Antiutopie und Satire.

Beim frühen Verne, bei Bulwer-Lytton, bei Conrad – drei Autoren aus drei Ländern – schwingt die Furcht mit, daß das eigentlich Menschliche in der fortgeschrittenen technischen Umgebung verkümmern könnte. Würde sich der Mensch vielleicht sogar so sehr von der Technik abhängig machen, daß deren unerwarteter Ausfall wie in Edward M. Forsters Erzählung »Die Maschine bleibt stehen« (1909) den Untergang der Menschheit bewirken kann? Derartige pointierte Fragen bleiben im Strom der frühen SF allerdings eher eine Nebenerscheinung.

Die Vielfalt der düsteren Zukunftsphantasien ist beachtlich. Manche knüpfen an mißbrauchte Wissenschaft an, andere schildern entsetzliche gesellschaftliche Zustände oder blutige Revolutionen wie etwa Ignatius Donnelly im Roman Cäsars Denksäule (1890). Wiederum andere malen gewaltige künftige Naturkatastrophen aus. Letztere, also fast alle Desaster-Visionen, lassen sich auch als Ausdruck von Furcht vor gesellschaftlichen Umbrüchen interpretieren. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts aber tritt neben die Revolutions- und Katastrophenromane ein weiteres Subgenre, das der Zukunftskriegsromane, wobei warnende Botschaften und die Lust daran, Gemetzel auszumalen, oft unvermittelt nebeneinander stehen.

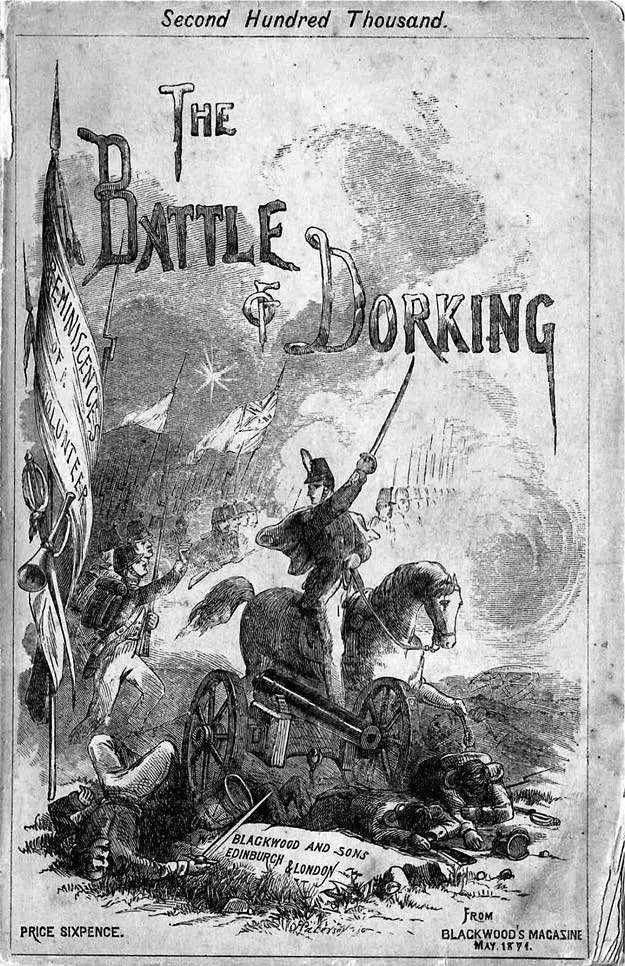

Den Startschuß dazu gab im Jahr 1871 George Tomkyns Chesney, ein Offizier, der sich während der Kämpfe in Indien ausgezeichnet hatte. Er schockierte die britische Öffentlichkeit mit einer Phantasie, in der die Preußen England erobern. Die Schlacht von Dorking (1871) wurde in einer Zeit zunehmender Konfrontationen der europäischen Großmächte Ausgangspunkt einer schier endlosen Reihe von Romanen über Zukunftskriege, die bald auch mit immer futuristischeren Waffen geführt wurden [Clarke; Rottensteiner]: mit Ballons, Luftschiffen, später Aeroplanen.

Passend zu den Flottenrüstungsprogrammen wuchsen in den Fiktionen auch die Schlachtschiffe und die U-Boote, nahmen die Seeschlachten immer gewaltigere Ausmaße an. Herbert G. Wells treibt die Warnung vor den entfesselten Destruktionskräften auf die Spitze: Im Roman Der Luftkrieg (1908) leitet der Angriff deutscher Zeppelinflotten auf New York den Rückfall in die Barbarei ein. Am Ende bricht die menschliche Zivilisation völlig zusammen. Wenige Jahre später nimmt Wells in Die befreite Welt (1914), inspiriert von der Entdeckung des radioaktiven Zerfalls, die Atombombe vorweg.

Kataklysmus oder Evolution?

Leitet sich der erste und wichtigste Legitimationsstrang der SF von der Fortschrittsidee her, so beruht der zweite auf dessen natürlichem Gegenstück, der Entwicklungslehre. Große Katastrophen, Umbrüche in der Erdgeschichte, gewaltige Vulkanausbrüche, Überschwemmungen und Seuchen begleiten die SF seit ihren allerersten Anfängen, abzulesen etwa an Mary Shelleys The Last Man (1826, deutsch Verney oder Der letzte Mensch). Bildete ursprünglich noch die biblische Sintflut die Vorlage, so stand ab Charles Darwins epochemachendem Werk Die Entstehung der Arten (1859) nun ein anderes Modell für die Veränderungen in der Natur zur Verfügung: die von Darwin eher graduell konzipierte Evolution. Tatsächlich aber faßte Darwins Lehre von der Höherentwicklung in der belebten Natur nur zögerlich in der SF Fuß. Typischerweise spielt der Darwinismus bei Jules Verne noch keine Rolle, vielleicht weil Darwins Ideen für Verne noch zu neu waren, vielleicht auch weil die Gelehrten in Frankreich der Evolutionslehre weitaus reservierter gegenüberstanden als ihre britischen oder deutschen Kollegen. Frankreich hatte eine eigene Tradition von naturgeschichtlichen Denkern hervorgebracht, einen Buffon, einen Lamarck und einen Cuvier. Da brauchte es keinen Darwin.

Aus Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde (1864) beispielsweise spricht deutlich der Geist Georges Cuviers (1769–1832), der seine Naturgeschichte auf wiederholten gewaltigen Erdumwälzungen (Kataklysmen) aufbaute, in denen die alte Flora und die alte Fauna beiseite gewischt werden, worauf neue Arten die Lücken füllen. In den riesigen unterirdischen Kavernen, die Vernes Helden erkunden, begegnen sie einer prähistorischen Tier- und Pflanzenwelt. Es ist eine faszinierende erdgeschichtliche Utopie: Isoliert tief im Schoß der Erde hat eine vergangene Epoche die Zeiten überdauert. Mit seinen beeindruckenden Bildern der Vorzeit gab Verne das Modell für einen breiten Strang von Romanen und Erzählungen um »verlorene Welten« vor.

Von den großen Katastrophen in der Erdgeschichte wie in der jeweiligen Gegenwart ist stets eine düstere Faszination ausgegangen. Fast könnte man meinen, daß jedes Zeitalter die Katastrophen und Weltenden hat, die zu ihm passen. So auch das 19. Jahrhundert. Ein Zitat eines Naturforschers mag dies belegen – das des jungen Charles Darwin. Im Februar und März 1835 wird er Zeuge eines heftigen Erdbebens, das Chile erschüttert und die Städte Valdivia und Concepción in Trümmer legt. In seinem Reisejournal spekuliert er über mögliche Auswirkungen einer ähnlichen Naturkatastrophe in England: »Erdbeben allein sind imstande, die Wohlhabenheit eines jeden Landes zu zerstören. […] Was würde aus den hohen Häusern, aus den dicht zusammengepackten Städten, den großen Fabriken, den schönen öffentlichen und privaten Gebäuden? […] Wie fürchterlich würde das Gemetzel sein! England würde sofort bankrott sein; alle Wertpapiere, Berichte, Urkunden würden in dem Augenblicke verlorengehen, und die Regierung würde nicht imstande sein, Steuern einzukassieren und ihre Autorität aufrechtzuerhalten.« [Darwin, S. 525 f.] Die aus heutiger Sicht unfreiwillige Komik dieser Passage verrät, welche Teile der Zivilisation als die real gefährdeten angesehen werden.

Die Naturkatastrophe als Ende der Zivilisation – genau dies finden wir in Vernes Erzählung »Der ewige Adam« (1910) mit seiner durch Kataklysmen bestimmten zyklischen Menschheitsgeschichte wieder. Ausführlicher noch breitet Camille Flammarion in seinem Buch Das Ende der Welt (1894), das halb SF-Roman, halb populärwissenschaftliche Abhandlung ist, alle zu seiner Zeit verfügbaren geologischen und astronomischen Weltende-Spekulationen vor seinen Lesern aus, beginnend mit dem Einschlag eines großen Kometen bis hin zum Erkalten der Erde und zum Verlust der Lufthülle. Seither sind Kollisionsromane und allgemein die Katastrophenromane mit ihren ins Kosmische projizierten Bedrohungsängsten aus der SF nicht mehr wegzudenken, allein die Titel – von Wells’ In den Tagen des Kometen (1906) und Robert Krafts Die neue Erde (1910) bis in die Gegenwart – würden Seiten füllen.[7] Populäre Kometenfurcht verband sich oft genug mit pseudowissenschaftlichen Doktrinen à la Hans Hörbigers Welteislehre oder Immanuel Velikovskys kosmischer Katastrophentheorie (Welten im Zusammenstoß, 1950), die dazu herhalten mußten, den erderschütternden Kollisionen ein angeblich wissenschaftliches Mäntelchen umzulegen – als ob normale Kometen und Asteroiden nicht genügen würden.

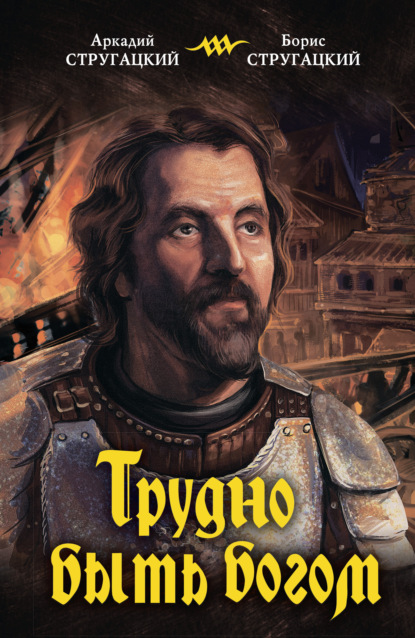

Die eigentliche Evolutionstheorie gewann erst über Darwins Landsmann H. G. Wells Einfluß auf die SF. Bei Wells ist der Entwicklungsgedanke mehr als ein bloßes Mittel, um die Konfrontation der Helden mit gefährlichen Lebensformen zu rechtfertigen, er ist Thema. Wenn aus dem Urpferd, das kaum größer als ein Fuchs war, der stolze Araberhengst hervorging und aus dem Affen der Mensch, weshalb sollte sich nicht in Zukunft der Mensch – neuen selbstgeschaffenen Umweltbedingungen und Selektionszwängen ausgesetzt – ebenfalls höherentwickeln? Mit dem bornierten Ernst mancher Gelehrter satirisch spielend, zeichnet Wells in der essayistischen Vorstudie »Der Mensch im Jahre 1.000.000 A. D.« (1885/1897) unseren fernen Nachfahren als einen nackten, mit riesigen Händen ausgestatteten Kopf, der in einer Nährlösung schwimmt und den Marsianern aus Der Krieg der Welten verteufelt ähnelt: der Mensch, reduziert auf das zivilisatorisch Nötige, die Organe des Denkens und Schaffens, Hirn und Hand. Ein anderes Bild erhält, wer mit der Zeitmaschine in die Zukunft reist. In diesem Buch spekuliert Wells, daß sich die Hauptklassen des Kapitalismus zu biologischen Arten ausdifferenzieren werden, den geradezu ätherisch-schönen, doch einfältigen Oberflächenbewohnern und den finsteren, schaffenden Gnomen im Erdinneren, die ihre ehemaligen Ausbeuter nun in phantastischer Umkehrung der Verhältnisse als Schlachtvieh halten.

Der Evolutionsgedanke, angewandt auf den Menschen, bietet noch heute ein ungeheures Spektrum an Möglichkeiten. Viele Autoren nach Wells hofften, daß sich der Mensch biologisch zum Homo superior vervollkommne, langlebiger werde, daß der Intellekt anwachse oder sich telepathische Fähigkeiten herausbildeten, oder sie fürchteten, wie Francis Galton in der unvollendeten eugenischen Utopie Kantsaywhere (1910), eine Verschlechterung des menschlichen Erbmaterials.

Selbst die düstere Eschatologie, daß der Mensch als die dominante Spezies von anderen, »fitteren« Arten abgelöst werden könnte, ist dem populär-naturwissenschaftlichen Denken und folglich auch der SF des 19. Jahrhunderts nicht fremd. Schon 1887, elf Jahre vor Wells’ Der Krieg der Welten, kämpfen bei Joseph-Henri Rosny fremdartige Lebensformen, die Xipéhuz – so auch der Titel der Erzählung –, mit unseren steinzeitlichen Vorfahren. Später malt Rosny mit genüßlichen Wüstenfarben eine Welt aus, wo mineralische Wesen, die Ferromagnetischen, die letzte, verdorrende Oase der Menschen umzingeln (»Der Tod der Erde«, 1910). Und in Maurice Renards Roman Die blaue Gefahr (1910) bedrohen buchstäblich höhere, nämlich in den oberen Schichten der Atmosphäre lebende unsichtbare Kompositwesen die Menschheit. Endzeitstimmung vor dem Ersten Weltkrieg. Gleicherweise im Entwicklungsgedanken verankert sind die zahlreichen prähistorischen Romane und Erzählungen, die wie bei Verne in die Vorzeit zurückführen, sei es in die Höhlen der Neandertaler oder in die sumpfigen Dschungel der Saurierzeit [Kempen]. Rosnys Krieg des Feuers (1909), wo Neandertaler ausziehen, um Feuer zu beschaffen, und Laßwitz’ Homchen. Ein Tiermärchen aus der oberen Kreide (1902) mögen die Breite des Spektrums andeuten. Sensationelle Kontroversen um Fossilfunde und das Alter des Menschengeschlechts, die anhaltende Suche nach dem missing link zwischen Affe und Mensch und nicht zuletzt die haushohen Skelette, die in den Museen zur Schau gestellt wurden, stachelten die Phantasie der Autoren wie der Leser an. Konnte es ein angenehmeres Gruseln geben als angesichts der Schreckechsen und Tyrannosauren, als beim Blick auf gegeneinanderprallende Monsterleiber und beim Geräusch zersplitternder Knochen? Bis heute zehren Dutzende von SF-Werken vom rohen Reiz des Urweltlichen.