- -

- 100%

- +

Damit aber Leser und Held die vorsintflutlichen Ungetüme überhaupt zu Gesicht bekamen, bedurfte es – solange man nicht mit Wells in eine Zeitmaschine steigen wollte – umständlicher literarischer Expeditionen, die bisweilen tatsächlichen Vorbildern, den Expeditionsbeschreibungen eines Mungo Park oder Henry M. Stanley, nachempfunden waren. Jules Verne mußte seinen Prof. Lidenbrock ins Erdinnere schicken, um noch unentdecktes prähistorisches Land zu finden (Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, 1864). Conan Doyles Professor Challenger begnügt sich mit einem entlegenen Amazonas-Hochplateau (Die verlorene Welt, 1912), Rosnys Alglave dringt in mehreren Erzählungen weit in tropische Dschungel vor. Wladimir Obrutschew nutzt in Plutonien (1924) eine Arktisexpedition, die tief ins Erdinnere führt, um seine Helden sukzessive in immer frühere erdgeschichtliche Epochen zu versetzen.

Zum eigentlichen Tummelplatz für meist kreidezeitliche Ungeheuer und tapfere Forscher wurden im 20. Jahrhundert jedoch ferne Planeten, allen voran die Venus, unter deren geschlossener Wolkendecke SF-Autoren von E. R. Burroughs (Piraten der Venus, 1932) bis Konstantin Wolkow (Notlandung auf der Venus, 1957) ihre Phantasie austoben konnten [vgl. Aldiss/Harrison]. Der Darwinismus selbst, zum langweiligen Schulstoff geworden, tritt dabei als Thema völlig in den Hintergrund; naturgeschichtliche Lehrbücher werden als Bestiarien ausgebeutet, der Show-Wert der Monster allein zählt. Lediglich ihr Auftreten wird noch mehr oder minder explizit durch den Entwicklungsgedanken und im banalsten Fall sogar nur als Mutation legitimiert.

Spekulationen knüpfen sich heute eher an grundsätzlich andere Lebensformen und deren oft in technischen Analogien gedachte Evolution. So tauscht Iwan Jefremow (»Das Herz der Schlange«, 1959) Sauerstoff gegen Fluor aus bei sonst fast identischem Verlauf der Evolution. Alternativ ersetzt Silizium Kohlenstoff – etwa in einer Star-Trek-TOS-Episode (»Horta rettet ihre Kinder«, 1967) oder bei Rainer Fuhrmann (Die Untersuchung, 1984). Wie weit die phantastische Hypothesenbildung getrieben werden kann, zeigen aber Spekulationen über Leben auf oder in der Sonne (Olaf Stapledon: »The Flames«, 1947) oder sogar in Neutronensternen (Robert L. Forward: Das Drachenei, 1980) – oder ein kaum näher erfaßbarer, mit einer fremdartigen Vernunft begabter planetarischer Ozean (Lem: Solaris, 1961). Hier aber verschmilzt der Evolutionsgedanke bereits mit dem dritten großen Themenstrang der SF.

Die Vielzahl der bewohnten Welten

Eng mit dem Fortschritts- und Entwicklungsgedanken verknüpft ist die dritte weltanschauliche Säule der SF: die Überzeugung von der Existenz außerirdischer Intelligenzwesen. Nun entstammt die philosophische Idee von der Vielzahl der bewohnten Welten keineswegs dem 19. Jahrhundert. Giordano Bruno behauptete sie, und Kepler siedelte schon 1634 in Der Traum vom Mond auf der Vorderseite unseres Trabanten Subvolvani (die unter der Volva = Erde leben) und auf der Rückseite die weniger begünstigten Privolvani an. Christiaan Huygens spekulierte in seiner astronomisch-philosophischen Schrift Cosmotheoros (postum 1698 veröffentlicht, Titel der deutschen Übersetzung Weltbeschauer oder vernünftige Muthmaßungen, daß die Planeten nicht weniger geschmükt und bewohnet seyen, als unsere Erde, 1767) über die Bewohner anderer Planeten. Für ihn, den Entdecker des Saturnmondes Titan, stand fest, daß es Gott sich nicht nehmen lassen würde, auch andere Himmelskörper mit Pflanzen, Tieren und Menschen auszustatten. Vielleicht würden sogar außerirdische Astronomen die Erde mit ihren Fernrohren beobachten und sich fragen, ob da etwas leben könne.

Erst die irdischen Astronomen des 19. Jahrhunderts aber mit ihren Riesenteleskopen und der neuen Methode der Stern-Spektroskopie gaben den philosophischen Spekulationen einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Als John Herschel 1835 vom neuerrichteten Kapstädter Observatorium aus den Mond beobachtete, berichtete die New Yorker Zeitung »Sun« von angeblich entdeckten Mondbewohnern und spielte damit ihre Konkurrenz an die Wand.[8] Die sensationelle Zeitungsente, die bis ins pseudowissenschaftliche Detail erfunden und erlogen war, beweist, daß die Bewohner anderer Gestirne aus dem Bereich der blanken Phantasterei und philosophischen Spekulation in den der durchaus glaubwürdigen wissenschaftlichen Betrachtungen gerückt waren. So wollte auch der Münchner Astronom Gruithuisen einen Gebäudekomplex auf der südlichen Mondhemisphäre gesichtet haben.

Der Evolutionsgedanke bestärkte den Glauben an die Bewohner der Himmelskörper. Außerirdische, schloß man, müssen existieren, weil die Evolution überall dort, wo die Bedingungen dafür gegeben sind, vernunftbegabte Wesen erzeugt. Manche Autoren wie Camille Flammarion, der vor allem durch Sachbücher über Astronomie berühmt wurde, waren sogar davon überzeugt, daß in der Reihenfolge ihres angenommenen Alters alle Planeten des Sonnensystems einmal bewohnt waren oder es dereinst einmal sein werden. Dem Bild entsprechend herrschte auf der Venus noch die Urzeit (mit Sauriern, gegebenenfalls Steinzeit-Barbaren), der Mars war von geistig weit fortgeschrittenen Vernunftwesen besiedelt (soweit sie nicht schon ausgestorben waren); weiter draußen hatte die Phantasie der Autoren noch größeren Spielraum. Man nutzte ihn allerdings nur sporadisch und dann auch nur für die bekanntesten Himmelskörper wie Jupiter und Saturn.

Die Außerirdischen – als Spiegel- und Gegenbild des Menschen – waren von Anfang an einer der beliebtesten Gegenstände der SF. Bei Jules Verne, der sich meist sehr eng an das wissenschaftlich Bewiesene oder Prognostizierbare hielt, tauchen sie allerdings nur ganz am Rande als Hypothese auf, so in Die Reise um den Mond (1870), wo Verne die Passagiere seines Geschosses über die Bewohner der Mondrückseite spekulieren läßt. In der Regel jedoch sind die Außerirdischen, Extraterrestrier, Exoterristen, Aliens etc. wie in Wells’ Die ersten Menschen im Mond (1901) ein Hauptthema. Von einer bloßen Legitimation der phantastischen Handlung durch die philosophische Idee der Bewohnbarkeit anderer Himmelskörper zu sprechen, hieße hier zu untertreiben, denn diese Idee dient nicht lediglich dazu, den Anschein von Glaubwürdigkeit und wissenschaftlicher Wohlbegründetheit zu erwecken, sie wird mit literarischen Mitteln durchgespielt. Im Unterschied zum Fortschritts- und Entwicklungsgedanken ist die Vorstellung von extraterrestrischer Intelligenz meist zugleich Plausibilisierungsmittel und Thema. Selbstverständlich wird dabei nicht eine eigenständige Theorie der Außerirdischen entwickelt; in sie projizieren Autoren wie Leser ihre Ängste und Hoffnungen, ihre gesellschaftlichen Ideale und ihre (bisweilen rassistischen oder chauvinistischen) Vorurteile.

Angeregt durch Giovanni Schiaparellis angebliche Entdeckung der Marskanäle im Jahr 1877, linienförmiger Gebilde auf der Oberfläche des roten Planeten, bestimmte von etwa 1880 bis 1925 eine Woge von Marsromanen das Bild der SF [vgl. Abret/Boia]. Typischerweise wird das Verhältnis der irdischen und der marsianischen Zivilisation gerade in den beiden gelungensten frühen Marsromanen ganz nach dem gängigen Muster des kulturellen Kontakts im 19. Jahrhundert gestaltet: dem des Krieges und der kolonialen Eroberung. Wells’ Krieg der Welten (1898) steht ganz in der Traditionslinie der Zukunftskriegsromane seit Chesney, nur daß diesmal nicht die Preußen oder die Franzosen England angreifen, sondern Marsianer. Diese betrachten die Erdmenschen als kaum mehr als lästige Mikroben, die bei der Eroberung der Erde einfach im Wege sind und die es möglichst effektiv auszurotten gilt. All der Fortschritt, der Weltraumflüge ermöglicht, hat die Marsianer keineswegs zu einem Mehr an Weisheit und Humanität geführt. Sie werden – eine ironische Wendung – am Ende durch irdische Mikroben vernichtet.

Anders die Laßwitzschen Numen aus dem Roman Auf zwei Planeten (1899). Die Numen, uns Erdmenschen zivilisatorisch weit überlegene Marsbewohner, leben in einer Gesellschaft, die auf der Kantschen Sittenlehre, seinem kategorischen Imperativ, aufbaut. Was sie allerdings nicht hindert, sich als Kolonialherren auf der Erde anzusiedeln, den Menschen die Sonnenenergie zu stehlen und ihnen in der Rolle von »Kultoren« nebenbei ihre Sitten zu oktroyieren. Laßwitz baut nicht nur die Handlung auf diesem Konflikt auf, er hält damit auch seinen Zeitgenossen einen Spiegel vor: Anspruch und Wirklichkeit klaffen im Land der Dichter und Denker wie auf dem Mars ungeheuer weit auseinander.

Der letzte der bedeutenden Marsromane, Alexej Tolstois Aëlita (1922), wurde zwar noch im Exil geschrieben, atmet aber – nach offizieller sowjetischer Lesart – den Geist der Oktoberrevolution, abzulesen an der Figur des Revolutionärs Gussew, der Hauptfigur des Romans, aber auch an den Verhältnissen auf dem Mars selbst. Hier erhebt sich das Marsproletariat gegen den Marspotentaten, frei nach der Doktrin, daß die Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung auf allen Planeten gelten. Statt Kolonialismus – interplanetarische Revolution! Schaut man genauer hin, zerfliegt diese klischeehafte Deutung. Gussew etwa ist eher ein Haudrauf als ein Bilderbuch-Revolutionär, die Marsrevolution endet sogar mit einer Niederlage, und die romantische Beziehung von Losj mit der Marsprinzessin Aëlita steht im Vordergrund. Dazu verknüpft Tolstoi das Motiv der uralten, vergeistigten, doch absterbenden Marszivilisation mit dem Atlantis-Mythos.

Naheliegenderweise übertragen Autoren die ihnen bekannten Gesellschaftsmodelle und historischen Abläufe auf andere Gestirne. E. R. Burroughs beispielsweise malte sich pseudofeudale Verhältnisse und diverse Eingeborenenkulturen auf dem Mars aus. Auf die Erzählung »Under the Moons of Mars« (1912) folgten bis 1940 weitere zehn Bände mit farbenprächtigen Abenteuern, die auf Barsoom, dem Mars von Burroughs, spielen. So viele unterschiedliche Außerirdische – rothäutige, vierarmige, blaue, spinnenähnliche – wie auf Barsoom gab es vorher nirgendwo.

Außerirdische – in welcher Verkleidung auch immer – sind ein vorherrschendes Thema der SF geblieben. Die Invasion vom Mars war erfolgreich: Die E. T.s und ALFs sind bis in die Kinderzimmer vorgedrungen. Der Wells’sche Krieg der Welten hat sich inzwischen zu Star Wars (1977) ausgeweitet.

Daß die Idee von der Vielzahl bewohnter Welten auch jede Menge positive Möglichkeiten – der Zusammenarbeit, des kulturellen Austauschs, der produktiven Mißverständnisse – bietet, hat bereits 1894 Camille Flammarion gezeigt: In seinem Buch Das Ende der Welt warnen die Marsbewohner die Menschheit vor einem auf Kollisionskurs nahenden Kometen.

Themenfelder auf dem Weg zur Science Fiction

Tradition und Neuerung

Die Science Fiction ähnelt in einer subtilen Weise der Wissenschaft, in einer Weise, die anderen literarischen Genres nicht in diesem Maße zu eigen ist. Ein SF-Autor baut – in der Regel – auf den Werken seiner Vorgänger auf. Er übernimmt die von ihnen erfundenen Requisiten, Motive, Themen, auch die spezielle Terminologie der SF. So ist seit den Zeiten von Wells oder der Gernsbackschen Magazine vieles Gemeingut geworden: Zeitmaschine und Roboter, Mutant und Marsmensch, neuerdings auch Cyberspace und Hyperraum. Dabei schwappt die Bilder- und Wörterflut der SF bis in unseren Alltag. Allein schon Star Trek hat immensen Einfluß: Das Wort »beamen« etwa ist auf dem besten Weg, in die Allgemeinsprache einzudringen. Und den Kommunikator halten wir bereits in der Hand.

Bisweilen ersetzt ein Autor, schon um seine Kreativität herauszustellen, den Fachjargon der Kollegen durch ein Kauderwelsch eigener Prägung. Man denke nur an all die verschiedenen Antriebe für überlichtschnelles Reisen: Warp und Dimesexta, Transition, Hyperraum, Quanten-Slipstream, (Wurm-)Lochfahrt, Hypertakt … Der Erfindungsreichtum kennt keine Grenze. Allzuoft auch werden in der SF Klischees einfach aneinandergeklebt, um den Helden von einer Gefahr in die nächste zu jagen. Literarisches Schöpfertum zeigt sich jedoch – abgesehen von den genuin literarischen Qualitäten der Personenzeichnung, Handlungsentwicklung und Beherrschung der stilistischen Mittel – daran, daß ein Autor, wenn er schon Motive und Themen aufgreift, diese abwandelt, ergänzt, erweitert, fortentwickelt, an ihnen neue Seiten entdeckt – so wie ein Wissenschaftler eine einmal entworfene Theorie erhärtet oder modifiziert, untermauert, bereinigt, neuen Erfahrungstatsachen anpaßt oder in einer umfassenderen aufhebt. Selbst die rein technischen Requisiten der SF unterliegen einem solchen kollektiven Entwicklungsprozeß, der sich der Phase akkumulativen, evolutionären Fortschreitens einer wissenschaftlichen Disziplin parallelisieren läßt.

Es kommt aber auch – wie in der Wissenschaft – zu unvorhersehbaren Neuentdeckungen, zu tiefgreifenden Umbrüchen, Perspektivverschiebungen. Der reale Fortschritt von Wissenschaft und Technik wirkt auf die SF ein, rückt neue Themen ins Zentrum der Aufmerksamkeit, lenkt das Denken in andere Bahnen. Mitunter braucht die Verjüngung und Erneuerung in der Literatur auch einfach neue Etiketten – wie es in der SF mit der »New Wave« der sechziger Jahre und dem »Cyberpunk« der achtziger Jahre geschah. Gesellschaftliche Umwälzungen spiegeln sich so in der SF wider, der Zeitgeist der jeweiligen Epochen und Länder, auch die Wellen der geistigen Moden.

Vielleicht sollte man sogar von Paradigmenwechsel in der SF sprechen. Kurd Laßwitz konnte noch von einer »ethischen Kraft des Technischen« [Laßwitz, S. 437] ausgehen und wie Jules Verne davon träumen, daß der wissenschaftliche Fortschritt einen Fortschritt im Humanen nach sich zöge. Die SF hat in der Mehrheit ihrer Werke etwa ab dem Ersten Weltkrieg diesem Optimismus abgeschworen. Doch dieser Paradigmenwechsel – oder Wechsel in der Wertung – ändert nichts daran, daß die SF heute wie in ihrer Entstehungszeit, dem neunzehnten Jahrhundert, den Anschein der Wirklichkeitsnähe von drei fundamentalen weltanschaulichen Ideen herleitet: der Überzeugung vom unaufhaltsamen Fortschritt von Wissenschaft und Technik, dem auf Natur und Gesellschaft angewandten Entwicklungsgedanken und der Vorstellung von der Vielzahl der bewohnten Welten.

Literatur

Abret, Helga / Boia, Lucian: Das Jahrhundert der Marsianer. München: Heyne 1984.

Aldiss, Brian W.: Der Milliarden Jahre Traum. Die Geschichte der Science Fiction. Bergisch Gladbach: Bastei-Lübbe 1987.

Aldiss, Brian W. / Harrison, Harry (Hrsg.): Farewell Fantastic Venus! A History of the Planet Venus in Fact and Fiction. London: Panther 1971.

Brehmer, Alfred (Hrsg.): Die Welt in hundert Jahren. Berlin: Verlagsanstalt Buntdruck 1910.

Clarke, I. F.: Voices Prophesying War. Future Wars 1763–3749. Oxford – New York: Oxford Univ. Press 1992.

Darwin, Charles: Reise eines Naturforschers um die Welt. Frankfurt a. M.: Societäts-Verlag o. J.

Esselborn, Hans: Die Erfindung der Zukunft in der Literatur. Vom technisch-utopischen Zukunftsroman zur deutschen Science Fiction. Würzburg: Königshausen & Neumann 2019.

George, Henry: Fortschritt und Armut. Leipzig: Reclam 1891.

Gunn, James (Hrsg.): Von Gilgamesch bis Hawthorne. Wege zur SF, 1. Band. München: Heyne 1990.

Kagarlizki, Juli: Was ist Phantastik? Berlin: Das Neue Berlin 1977.

Kempen, Bernhard: Abenteuer in Gondwanaland und Neandertal. Prähistorische Motive in der Literatur und anderen Medien. Meitingen: Corian 1994.

Laßwitz, Kurd: »Über Zukunftsträume«, in: Laßwitz: Wirklichkeiten. Beiträge zum Weltverständnis. Leipzig: Elischer o. J. (1908), S. 423–445.

Macauley, Thomas Babington: »Lord Bacon«, in: Macauley: Critical and Historical Essays, Vol. III. Leipzig: Tauchnitz 1850, S. 1–146. – meine Übersetzung, K. S.

Medwin, Thomas: Journal of the Conversations of Lord Byron … London: Henry Colburn 1824. – meine Übersetzung, K. S.

Moskowitz, Sam: Explorers of the Infinite. Shapers of Science Fiction. Westport, Connecticut: Hyperion Press 1974 (Erstausgabe 1963). – meine Übersetzung, K. S.

Ritter, Claus: Anno Utopia. Berlin: Das Neue Berlin 1982.

Rottensteiner, Franz: Zukunftskriege in der Science fiction. Kommentierte Beispiele aus den Jahren 1871–1918. Lüneburg: Dieter von Reeken 2018.

Verne, Jules: Das Karpathenschloß. Wien Pest Leipzig: Hartleben 1894.

Whitman, Walt: Leaves of Grass. London / New York: Dent / Dutton 1950. – meine Übersetzung, K. S.

[1] In der Reihenfolge der Erwähnung: J. Verne: Von der Erde zum Mond (1865), E. E. Hale: The Brick Moon (1869), J. Verne: Zwanzigtausend Meilen unter dem Meer (1870), A. Robida: Le Vingtième Siècle. La Vie électrique (1883), K. Laßwitz: Auf zwei Planeten (1897).

[2] Kurd Laßwitz siedelt seine Insel-Utopie »Apoikis« (1882) noch bei Südamerika an.

[3] Beispielsweise sei an Erzählungen Poes wie »Die Tatsachen im Falle Valdemar« (1845), Edward Bulwer-Lyttons klassische okkultistische Story »The Haunters and the Haunted or The House and the Brain« (1859) oder die späteren, nachgerade »spukologischen« Erzählungsbände E. F. Bensons (Visible and Invisible, 1923; Spook Stories, 1928) erinnert. Spiritismus verbindet sich auch bei Camille Flammarion nahtlos mit SF, und selbst H. P. Lovecraft legitimiert den »supernatural horror« seiner Erzählungen häufig durch (pseudo-)wissenschaftliche Spekulationen über andere Raum- und Zeitdimensionen, vernunftbegabte Wesen vor dem Menschen usw.

[4] Zu Olaf Stapledon und auch zu William Winewood Reade, auf den sich Henry George bezieht, siehe »Interplanetary Man« in diesem Band.

[5] Mit den jüngsten Verbindungen, den Arbeiten, dem Verkehr zwischen allen Teilen der Welt, Dampfkraft, den großen Expreßlinien, Gas, Petroleum, Diesen Triumphen unserer Zeit, dem zarten Atlantikkabel, Der Pazifikbahn, dem Suezkanal, dem Mont-Cenis-, Gotthard- und dem Hoosactunnel, der Brooklyn-Brücke, Dieser Erde ganz umspannt von eisernen Geleisen, von Dampfschifflinien, die jedes Meer durchziehen, Unseren eigenen Kreis, den neuen Globus bringe ich.

[6] Siehe »Die dampfbetriebene Antiutopie« in diesem Band.

[7] Auch die DDR-SF war nicht frei von Kollisionen, die allerdings – wie sollte es anders sein – stets glimpflich abgewendet werden wie in Karl-Heinz Tuschels Ein Stern fliegt vorbei (1967) oder in Klaus Frühaufs Stern auf Nullkurs (1979). – Zu Robert Kraft siehe »Nihilit und Neue Erde« in diesem Band.

[8] Siehe »Die italienische Mondexpedition von 1836« in diesem Band.

Von Megapatagonien nach Ikarien

Die französischen utopischen Voyages Imaginaires

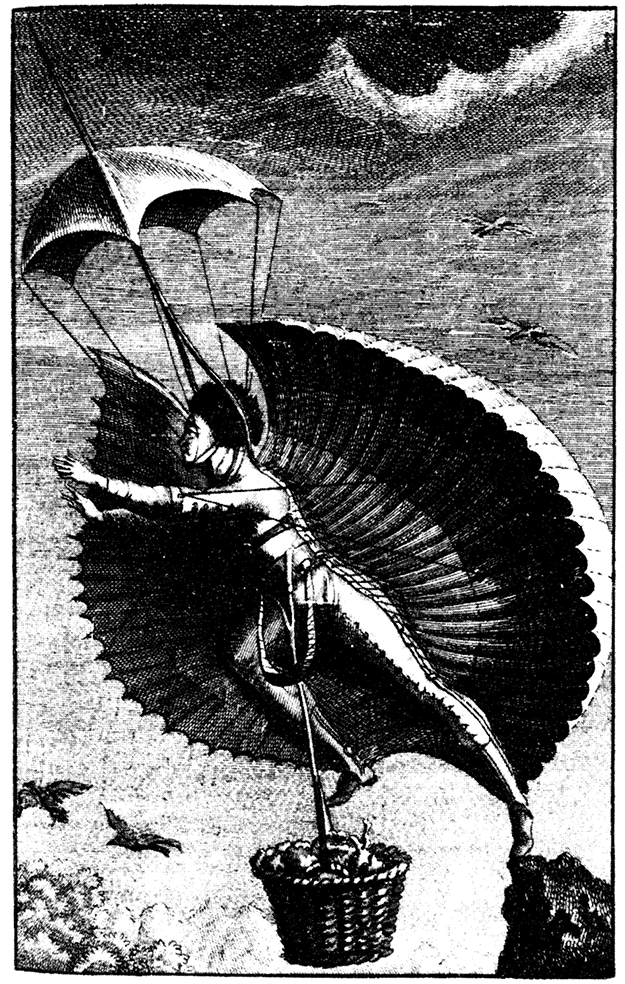

Ein fliegender Mensch erkundet die Welt der Antipoden. Ausgestattet mit Flügeln nach dem Vorbild der Vögel streift Victorin durch südliche Gefilde. Er besieht sich Patagonien von oben, findet Inseln mit Bärenmenschen und Elefantenmenschen, Froschmenschen und Schlangenmenschen. Schließlich gelangt er nach Megapatagonien, einem Land, das sich in genauer Gegenposition zu Frankreich befindet, dessen Hauptstadt Sirap heißt und wo sich Utopie Eipotu schreibt.

Frontispiz zu Der fliegende Mensch

Der französische Dädalus

Er muß unter heftigem Zeitmangel gelitten haben, der Autor der fiktiven Reisebeschreibung Ein fliegender Mensch entdeckt die Australischen Inseln[9] Nicolas-Edme Restif (oder auch Rétif) de La Bretonne (1734–1806). Ein paar Wörter kritzeln, die Feder ins Tintenfaß tunken, sie bald mit dem Messer nachschneiden: diese Prozedur war ihm einfach zu umständlich. Da griff er, der gelernte Drucker, lieber gleich in den Setzkasten, nahm Letter um Letter heraus, fügte sie geschwind zum Schriftsatz zusammen – und dann ab unter die Presse! Der Marquis de Sade spöttelte, daß Restif wohl die Druckerpresse am Fußende seines Bettes stehen habe.

Etwa zweihundert Bücher brachte Restif so zustande, meist Bekenntnis- und Sittenromane, allein sein Werk über die Abenteuer der schönsten Frauen der Gegenwart umfaßt 272 Novellen und 444 Kurzgeschichten in 42 Bänden, dagegen ist seine Autobiographie mit ganzen acht Bänden geradezu schlank. Er kam viel herum, war ein unverbesserlicher Schürzenjäger, ein Spion und Informant der Polizei, und man sagt ihm nach, er habe ein inzestuöses Verhältnis mit einer seiner Töchter gehabt – ein Leben so turbulent wie seine Bücher. Daneben gilt er als ein Vorläufer der heutigen Graffiti-Künstler, wiewohl keine einzige seiner »Inschriften« überliefert ist, außer in nachträglich abgedruckter Form, versteht sich.

Und nicht zuletzt: Restif war ein Träumer von Kindesbeinen an und ein überschwenglicher Utopist. Es genügte ihm nicht, daß sein Held Victorin die Geliebte in die Lüfte entführt und mit ihr auf dem Gipfel des »Unbesteigbaren Berges« ein kleines Eden, oder sagen wir besser: eine Berg-Kommune gründet. Victorin muß in möglichst ferne Gegenden reisen, muß die noch unerforschte, mythische südliche Inselwelt durchstreifen, wo alles ganz anders und doch irgendwie ähnlich ist und Tiermenschen naturverwurzelt und geschichtslos leben und lieben, um dort auf einer Insel ein eigenes Königreich aufzubauen. Dann folgen luftige und bodennahe Abenteuer zuhauf, ein Besuch bei den weisen Megapatagoniern, und zum Schluß firmiert Victorin sein Königreich zu einer Vielinsel-Republik mit buntscheckiger tiermenschlicher Bevölkerung um und gibt ihm eine neue Verfassung: Gemeineigentum (aber jeder darf in seinem Häuschen wohnen bleiben), Abschaffung aller Standesunterschiede, gleiche Bildung für alle, Verbot des Müßiggangs, Sechsstunden-Arbeitstag, gleiche Kleidung – es sei denn, den Frauen stünde der Sinn nach etwas Hübscherem. Eine krause, frühsozialistische Utopie mit manchen Marotten, auch den typischen engstirnigen Regeln, aber doch mit viel naivem Charme. Und wer will, kann in den Tiermenschen erste, eher harmlose Vorläufer der heutigen Aliens entdecken.

Der »französische Dädalus«, so der Untertitel, wurde 1781 verlegt, ganze acht Jahre vor der Revolution, die das Buch gedanklich vorwegnimmt. Restifs Utopie mit ihren Flugphantasien und Tiermenschen ist etwas Besonderes, aber zugleich teilt sie Züge mit vielen anderen phantastischen Reiseberichten. Dies beginnt beim Druckort. Ein fliegender Mensch wurde in Leipzig verlegt. Wie manch andere zwang die Zensur Restif, den Roman im nahen Ausland herstellen zu lassen. Oft genug steht auf dem Titelblatt solcher Werke daher London, Amsterdam, Genf oder ein hübsch erfundener Phantasieort, und bisweilen wurde das Buch trotzdem in Frankreich gedruckt.

Bei Restif verbindet sich beides: die Reise in exotische Fernen und der Traum von einer anderen Gesellschaft. Naheliegenderweise benennt Restif seinen fliegenden Menschen nach dem erfinderischen Künstler Dädalus aus der griechischen Mythologie. Dädalus wird auf der Insel Kreta von König Minos gefangengehalten. Er baut sich Flügel und flieht über das Meer. Im Gegensatz zu seinem Sohn Ikarus, der der Sonne zu nahe kommt, stürzt Dädalus nicht ab. Der Restifsche fliegende Franzose steht zugleich für den Wunsch, beengten Verhältnissen zu entkommen, und für die Sehnsucht, ferne Länder zu erkunden, exotische Abenteuer in fremden Gefilden zu erleben – und natürlich auch für den alten Traum vom Fliegen.

Offensichtlich war diese Art von Literatur zu Restifs Zeiten stark gefragt: Im Frankreich des 18. Jahrhunderts erschien fast jedes Jahr eine neue voyage imaginaire, ein phantastischer Reisebericht, und häufig reicherten die Autoren die Exotik durch satirische oder utopische Elemente an.[10] Vielschreiber wie Restif verdienten sich durch möglichst sensationelle Bücher ihren Lebensunterhalt. Manch andere, besser situierte Autoren strebten nach Ansehen oder wollten ihre Ideen unter die Leute bringen. Gleich ob es sich um ernstgemeinte gesellschaftspolitische Vorschläge, um Satiren, Parodien oder einfach phantasievolle Gedankenspiele handelte – was aus heutiger Sicht oft schwer zu unterscheiden ist –, Phantasiereisen kursierten in Adelskreisen und auch im dritten Stand, dem Bürgertum.

Nach Utopia, mit und ohne Schiffbruch

Die phantastische Reiseliteratur brachte es in ihrer Hochzeit auf eine erstaunliche Breite und Vielfalt. Manche Passagen, die damals viel Sprengstoff in sich bargen, wirken auf uns heute skurril oder schlicht langweilig, etwa wenn – wie auch bei Restif – Gesetze und öffentliche Einrichtungen seitenlang geschildert werden. Viele Anspielungen erschließen sich heute nur noch dem Spezialisten.[11]