- -

- 100%

- +

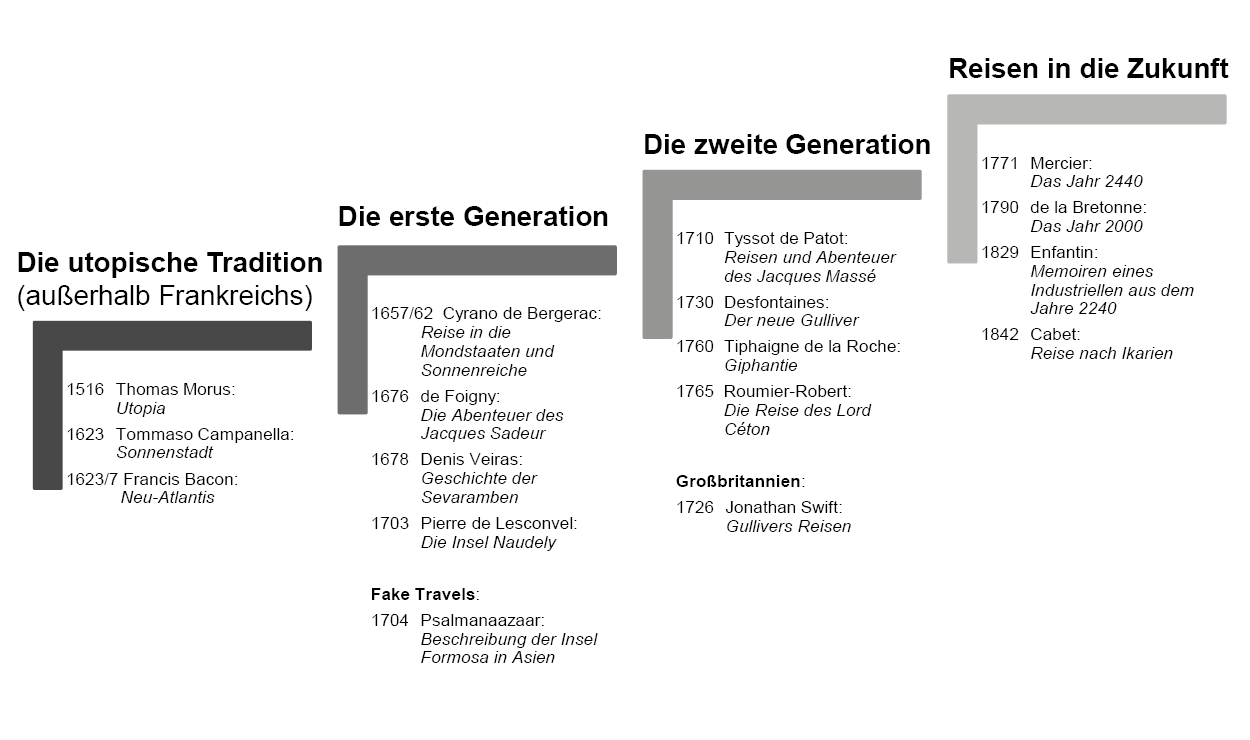

Restif konnte an Gängiges anknüpfen: an die seit Morus und Campanella wohletablierte Tradition der Staatsromane, aber auch an Lügenmärchen vom Schlaraffenland und an Harlekinaden und eben vor allem an echte sowie erfundene Reiseberichte – wobei die Trennlinie zwischen Fakt und Fiktion, zwischen realen Abenteuern und Seemannsgarn damals bestimmt nicht leichter zu ziehen war als heute. Denn schon die Realität war für Restifs Zeitgenossen spannend genug! Noch heute sind die Berichte von den Entdeckungsreisen eines Fernão Mendes Pinto oder eines Vasco da Gama, von den Weltumseglungen Ferdinand Magellans oder Francis Drakes eine faszinierende Lektüre. Wieviel mehr müssen sie die Menschen der frühen Neuzeit gefesselt haben, als immer wieder unbekannte Inseln entdeckt und fremde Länder mit fremdartigen Menschen erkundet wurden.

Beide, die Reise-Utopie wie die Robinsonade, stammen vom mittelalterlichen phantastischen Reiseroman ab, dessen Wurzeln bis in die Antike zurückgehen. Während die Utopie eine ideale Gesellschaft vorführt, zeigt die Robinsonade quasi als Gegenstück, welche positiven Kräfte im Individuum stecken, sobald es von den Einengungen durch Tradition und Intoleranz, von den Zwängen einer Ständegesellschaft und der Königsherrschaft befreit ist. Der Weg nach Utopia beginnt meist wie die Robinsonade mit einer nautischen Katastrophe – wenn man nicht gerade zum Mond oder wie bei Restif mit Dädalus-Flügeln unterwegs ist. Man muß eben in der Realität Schiffbruch erleiden, um in das Reich der Utopien zu gelangen.

Je nachdem, welche Erdteile gerade erkundet, wo noch jungfräuliche Länder vermutet wurden, und auch je nach persönlicher Vorliebe suchten die Autoren geeignete Plätze für ihre imaginären Reiche: vor den Küsten oder tief im Inneren Amerikas, auf dem geheimnisvollen, noch unentdeckten Südkontinent, irgendwo zwischen China und Japan, auf Inseln fernab der Handelsrouten.

Recht früh wichen die Verfasser von Phantasiereisen auch in den Weltraum aus. Cyrano de Bergerac schickte in den Jahren 1657 und 1662 seinen Helden zu den Mondstaaten und in die Sonnenreiche, wo die Bücher sprechen und Städte angetrieben von einem Blasebalg über das Land rollen. Beim Chevalier de Béthune geht die Reise gleich bis zum Merkur (1750); selbst Voltaire bemüht in der Erzählung »Micromégas« (1752) Jupiter- und Saturnbewohner. Marie-Anne de Roumier-Robert läßt 1765/66 Lord Céton quer durch das gesamte Sonnensystem reisen.

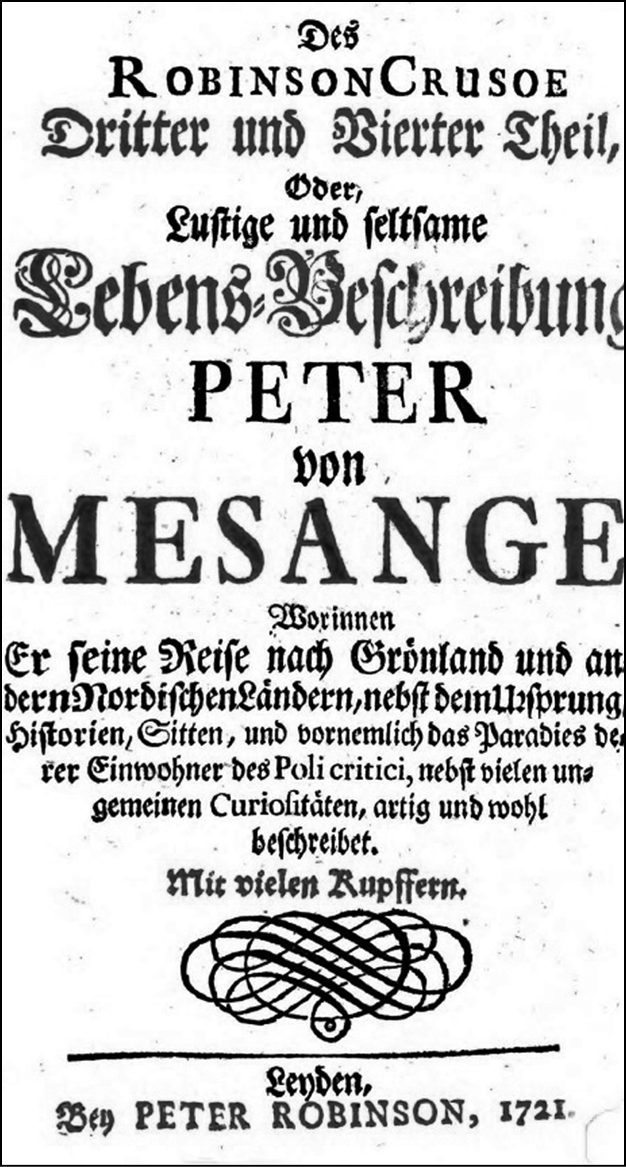

Ausnahmsweise wurde auch der Nordpol zum Sehnsuchtsort. So strandet bei Tyssot de Patot (1655–1738), einem in die Niederlande geflohenen Hugenotten, ein Franzose an der Küste Grönlands und entdeckt unter dem Nordpol ein Reich, das vor viertausend Jahren von Afrikanern gegründet wurde. Tyssots Phantasiereise Des Robinson Crusoe Dritter und Vierter Theil, Oder, Lustige und seltsame Lebens-Beschreibung Peter von Mesange Worinnen er seine Reise nach Grönland und andern Nordischen Ländern, nebst dem Ursprung, Historien, Sitten, und vornemlich das Paradies derer Einwohner des Poli critici, nebst vielen ungemeinen Curiositäten, artig und wohl beschreibet (1720) gilt als erster Roman, in dem eine Reise tief ins Innere der Erde auf eine realistische Weise beschrieben wird – im Gegensatz zu den mythologischen und religiösen Bildern vom Erdinneren als Ort der feurigen Hölle. Dem Weg Tyssots folgte 1741 Ludvig Holberg mit dem Roman Niels Klims unterirdische Reise, später griff Jules Verne das Motiv in Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (1864) auf, und auch Edward Bulwer-Lytton verlegte den Schauplatz seines Romans Das kommende Geschlecht (1871) unter die Erde.

Die Sevaramben: Rational und glücklich

Es fällt auf, daß eine beachtliche Reihe von voyages imaginaires von Emigranten wie Tyssot de Patot verfaßt wurde. In der gesamten Zeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert hatten immer wieder Hugenotten, französische Protestanten, ihr Vaterland des Glaubens wegen verlassen müssen. Einer von ihnen war Denis Vairasse d’Allais (ca. 1638–1683). Vairasse studierte Recht, er diente eine Zeitlang in der Armee von König Louis XIV., wanderte aber, rechtzeitig bevor der König die religiösen Freiheiten der Hugenotten einschränkte, um das Jahr 1665 herum nach London aus, wo er seinen Namen anglisierte: Denis Veiras. In London erschien 1675 sein einziger Roman Die Geschichte der Sevaramben zuerst auf englisch, zwischen 1677 und 1679 folgte in drei Teilen die französische Ausgabe.[12] Veiras war mit dem Philosophen John Locke befreundet und strebte Reformen in dessen Sinne an. Die fiktive Reisebeschreibung wurde eine der einflußreichsten Utopien seiner Zeit und wirkte durchaus stilbildend.

Bei Veiras beginnt der Roman, wie es sich gehört, mit einem Schiffbruch. Die »Guldene Drach« scheitert an der Küste der Terrae Australes Incognitae, des sagenhaften riesigen Südkontinents, von dem schon der antike Geograph Claudius Ptolemäus geschrieben hatte. Namen und Daten, nautische und historische Fakten schildert Veiras überaus präzise und sachlich. So stellt er etwa die »Guldene Drach« als ein Schiff der Niederländischen Ostindien-Kompanie vor, jener Handelsgesellschaft, die im 17. Jahrhundert das reale Australien erkundete. Veiras schreckt nicht einmal davor zurück, lebende Zeitgenossen als mögliche Gewährsleute zu erwähnen, auch der Schiffbruch ist einer realen Katastrophe nachempfunden. Veiras grenzt sich sogar explizit von Plato, Thomas Morus und Francis Bacon ab: Sein Bericht sei von anderer Art, eben kein bloßes wohlgemeintes Hirngespinst wie Morus’ Utopia oder Bacons Neu-Atlantis.

Was aber die Schiffbrüchigen auf dem »dritten Weltteil Australien« erleben, ist dennoch durchweg utopisch. Die Überlebenden treffen bald auf die Eingeborenen, die – wie sich sofort herausstellt – überaus gebildete Menschen sind, das Englische und das Holländische beherrschen und in beeindruckenden Städten wohnen. Die Sevaramben, wie Veiras die Einwohner seines Idealstaates nennt, sind fähige Techniker und hervorragende Organisatoren. Sie verfügen über ein repräsentatives Wahlsystem und eine Justiz mit mehreren Instanzen. Wie viele Utopisten treibt Veiras die Perfektion etwas zu weit. Sichtbar wird dies wie bei Campanella an der Architektur: Die sevarambische Hauptstadt Sporonde ist quadratisch angelegt und besteht aus einheitlichen, quadratischen »Osmasien«, Gebäuden mit großem Innenhof, die auch als wirtschaftliche und soziale Einheiten fungieren – ganz so wie fast anderthalb Jahrhunderte später Charles Fouriers Phlanastères. Davon einmal abgesehen, dürfen in Sporonde nur schöne und gesunde Bürger leben.

Wie viele französische Utopien atmet Die Geschichte der Sevaramben den rationalen Geist Descartes’. Dies wird auch an der Sprache, dem Sevarambischen, deutlich. Als Idealsprache soll sie die Kommunikation unter den Menschen durch Eindeutigkeit und Klarheit verbessern. Veiras entwirft daher eine wohlklingende Mustersprache mit einer großen Formenvielfalt, die keinerlei Unregelmäßigkeiten kennt. Als Rationalist setzt Veiras auf einfache Strukturen, eine einheitliche Konjugation, eine einheitliche Deklination. Im Land der Sevaramben gibt es keinen Jargon, keine unregelmäßigen Verben, kein Gestammel – was nicht ins System paßt, wird wegreformiert.[13]

Der fiktive Erzähler, der Kapitän der »Guldenen Drach«, bewahrt im allgemeinen eine kritische Distanz. Was er jedoch über die Geschichte der Sevaramben zu berichten weiß, belegt die aufklärerische Zielrichtung und ist eine scharfe Auseinandersetzung mit den Zuständen Europas. Wie die Franzosen zu Veiras’ Zeiten (und nicht nur diese) haben die Sevaramben früher Glaubenskriege geführt, auch bei ihnen wurde Religion im Dienste der Macht mißbraucht, doch sie haben diesen Zustand schließlich überwunden, nicht zuletzt dank den sinnvollen Gesetzen, die ihr Staatsgründer Sevarias erlassen hat. Und so kommt der holländische Kapitän nicht umhin, ein positives Fazit zu ziehen: »Und endlich wann man die Glückseligkeit dieses Volkes wohl betrachtet / so wird man befinden / daß dieselbe so vollkommen ist / als sie es in der Welt seyn kann und das alle anderen Nationen gegen sie zu rechnen vor Elend zu halten sind.« [Vairasse, Ausgabe von 1689, S. 180]

Im weisen Staatsgründer hat sich Denis Veiras selbst ein Denkmal gesetzt. Sevarias ist ein Anagramm zur längeren Namensform Vairasse.

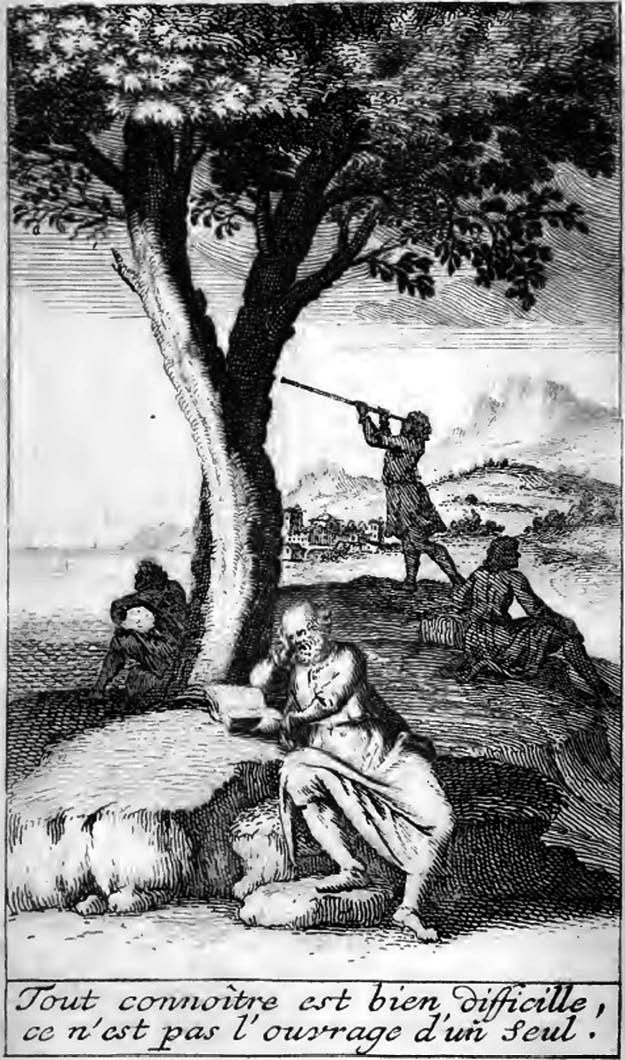

Frontispiz zur Geschichte der Sevaramben

Famoses Formosa

Von einem dritten hugenottischen Verfasser, »Mr. Psalmanaazaar von Formosa«, ist recht wenig bekannt. Immerhin weiß man, daß sich hinter dem Pseudonym ein provenzalischer Edelmann verbirgt, der über die Niederlande nach London geflohen war. Er gab vor, der erste Ureinwohner Formosas zu sein, der Europa erreicht habe. – Eine etwas bizarre Überlebensstrategie für einen Migranten.

Dieser Mr. Georges Psalmanaazaar, der 1702 – vier Jahrzehnte nach Veiras – London erreichte, war eine sehr merkwürdige Person: Er organisierte seine Tage nach einem fremdartigen Kalender, betete Sonne und Mond an, schlief aufrecht im Sitzen und aß rohes Fleisch, das er heftig mit Kardamom würzte. Fragte man ihn, weshalb er eine für Asiaten so ungewöhnlich weiße Haut habe, antwortete er, daß er erstens als Edelmann nie unter freiem Himmel gearbeitet habe, und zweitens, daß die Menschen in seinem Land in unterirdischen Häusern lebten. Überhaupt erzählte er gern von seiner angeblichen Heimat Formosa, wie man Taiwan damals nannte. Jesuiten, die die Insel besucht hatten, berichteten allerdings völlig andere Dinge. Doch Jesuiten waren bei den Engländern, die der reformierten anglikanischen Kirche angehörten, nicht eben beliebt: Sandten sie nicht Geheimagenten in alle Ecken der Welt, um ferne Länder zum Katholizismus zu bekehren? Da zog man es vor, einem Mr. Psalmanaazaar Glauben zu schenken. Und der verstand es, auf dem Klavier der Jesuiten-Furcht zu spielen: Diese Übeltäter in Mönchskutten hätten ihn nach Europa entführt! Auch was Mr. Psalmanaazaar von seiner Insel berichtete, war aufregend und oft in höchstem Maße schockierend:

Die Einwohner Formosas sollten fast nackt durch die Öffentlichkeit spazieren, lediglich ihre Geschlechtsorgane durch Gold- oder Silberplatten bedecken. Sie sollten mit Vorliebe Schlangen essen, Vielehe betreiben, und wurde eine Frau untreu, so fraß man sie auf. Und schlimmer noch: Jedes Jahr würden 18 000 Knaben den Göttern geopfert und von Priestern verspeist! Die Herzen der Knaben würden dafür auf einem eisernen Rost gebraten.

Kein Wunder, daß die Engländer begannen, sich bei dem merkwürdigen Fremden nach dem Geschmack von Menschenfleisch zu erkundigen – aber auch immer heftiger die Wahrheit seiner Geschichten anzweifelten. So sah sich Mr. Psalmanaazaar gezwungen, alle Fragen über seine angebliche Heimat hübsch detailliert in der Form eines Reiseführers zu beantworten: Beschreibung der Insel Formosa in Asien. Er erschien im Jahr 1704.[14]

Wie es sich für ein landeskundliches Werk gehört, läßt sich Mr. Psalmanaazaar zuerst über Lage und Größe der Insel aus, geht dann auf die Hauptstadt Xternetsa, die Regierungsform und die neuen Gesetze ein, die der König Meriaandanoo eingeführt hat. Es folgen Ausführungen über die Religion – Sonne, Mond und die Zehn Sterne werden verehrt –, die religiösen Feiertage, die Wahl der Priester und die Funktionsweise der Polygamie: Ein Mann kann so viele Frauen ehelichen, wie er sich ökonomisch leisten kann. Wer zu viele heiratet, wird enthauptet. Des weiteren werden schwimmende Städte sowie Maße und Gewichte recht pedantisch beschrieben, ebenso die bevorzugte Hinrichtungsmethode: Man hängt den Delinquenten an den Füßen auf und läßt Bogenschützen auf ihn schießen.

Wie ernsthafte Utopisten erfindet Mr. Psalmanaazaar sogar eine Sprache für sein angebliches Heimatvolk, samt Alphabet und Konjugation. Da Formosa ursprünglich von Japanern besiedelt worden sei, beschreibt er die Sprache als eine Art besonders reines Ur-Japanisch. Und er fügt sogar eine Übersetzung des Vaterunsers bei. Vereinzelt hat er später sogar Kurse für sein angebliches Heimatidiom angeboten.

Nun ist Mr. Psalmanaazaar definitiv kein Utopist, der das Modell einer besseren Gesellschaft darstellen will, sondern ein Lügenbaron, der auf die Sensationsgier seiner Zeitgenossen spekuliert – und recht behält. Allgemein erfreuten sich damals Reiseberichte, die bunt ausgeschmückten mehr noch als die nüchternen, großer Popularität. Zu Mr. Psalmanaazaars Erfolg trugen sicher auch die exotischen – blutrünstigen – Sitten auf der Phantasieinsel bei und nicht zuletzt das Geheimnis, das den Autor umwitterte.

Auf die erste Auflage folgte bald eine zweite, dazu Übersetzungen ins Französische und ins Deutsche. Nach ein, zwei Jahren flaute aber die Begeisterung für Formosa ab, die Zweifel wurden lauter, und 1706 gab Mr. Psalmanaazaar zu, alles erfunden zu haben. Trotzdem blieb er ein angesehener Mann, studierte Theologie, beteiligte sich an der Herausgabe von Büchern und veröffentlichte schließlich eine Autobiographie. In dieser schildert er, wie er von Jesuiten erzogen wurde, als sprachbegabtes Wunderkind floh, quer durch Europa reiste, sich erst als Ire, später als Japaner ausgab, bis er endlich seine Pseudoidentität fand. Seinen wirklichen Namen und den Geburtsort verriet er jedoch auch in der Autobiographie nicht. Und sie sind bis heute nicht herausgefunden worden.

Französische utopisch-phantastische Reisen

Von Hermaphroditen und kriegerischen Frauen

Exotik kulminiert oft in Erotik. Wer Reisen in ferne Länder erträumt, ergeht sich gern auch in sexuellen Gedankenspielen. Die fast ausnahmslos männlichen Autoren von fiktiver Reiseliteratur konnten über die Freizügigkeit anderer Kulturen phantasieren und sich – wie sexuell unterversorgte Seeleute – erotische Abenteuer an fernen Gestaden ausmalen. Anders in Utopia: Dort wird auch das Geschlechtliche meist in die Formen einer reglementierten Gesellschaft gezwungen. Die Verfasser von voyages imaginaires konnten und mußten sich also entscheiden: Als Erzähler von erdachten Reiseabenteuern, zumal mit satirischer oder parodistischer Note, konnten sie die Phantasie über die Stränge schießen lassen, als ernsthafte Gesellschaftskonstrukteure mußten sie auf Anstand achten – und sie führten dann oft genug extrem strikte Paarungsregeln ein.

Einen völlig ungewöhnlichen Weg hat Gabriel de Foigny (ca. 1630–1692) beschritten. De Foigny, ein Zisterziensermönch, wurde – wahrscheinlich wegen sexuellen Fehlverhaltens – aus dem Kloster verstoßen. Er setzte sich nach Genf ab und konvertierte dort zum Calvinismus. Mit seiner 1676 publizierten Phantasiereise Die Abenteuer des Jacques Sadeur[15] eckte er jedoch auch bei den gerade in Fragen der Sexualmoral strengen Calvinisten an, außerdem gefiel den Genfern sein lockerer Lebenswandel nicht. Er wurde aus der Stadt gewiesen, kehrte nach Frankreich zurück und verbrachte die letzten Lebenstage wieder in einem Kloster.

Tatsächlich mußte das Buch reichlich skandalös wirken. In ihm bereist der Titelheld die noch unbekannten australischen Gestade und findet dort eine Insel, die von Hermaphroditen bevölkert ist. Diese androgynen Menschen lassen sich durch la raison, die Vernunft, leiten. Sie kommen ohne Staat und Gesetze aus und haben etwa 5 000 Erfindungen hervorgebracht, darunter schnell wirksame Salben, ungewöhnlich leichte und feste Hellebarden, Kristalle, die sich scheinbar fugenlos zu Gebäuden auftürmen lassen. Auch nutzen sie die eigenartigen Tiere und Pflanzen ihrer Weltgegend in vielfältiger Weise.

Als vernunftgeleitete Wesen sind diese »Australier« sanfte und friedliebende Geschöpfe, die in ihrer Nacktheit im doppelten Sinne des Wortes völlig unschuldig sind und keinen Haß kennen außer dem auf die männlichen und weiblichen Normalmenschen. Diese sind in ihren Augen nur halbe Menschen, also veritable Monster. – Was man daran erkennt, daß sich diese Halbmenschen auf koloniale Eroberungszüge begeben und die Insel angreifen! Daher werden Babys, die zufällig nicht androgyn zur Welt kommen, sofort umgebracht. Die Hermaphroditen akzeptieren Jacques Sadeur als einen der ihren, da er – welch glücklicher Zufall! – ebenfalls ein Zwitter ist. Letztlich gerät er jedoch mit ihnen in Konflikt und muß auf einem Riesenvogel fliehen.

Literaturwissenschaftler und SF-Kenner wie Everett F. Bleiler haben in Foignys Roman kabbalistische und alchimistische Momente entdeckt. Nach der kabbalistischen Tradition war der Ur-Adam androgyn, und in der Alchimie ist der Hermaphrodit das Symbol für die Aufhebung der Gegensätze. Er steht daher für die Materia prima und den Lapis philosophorum. Zu den wichtigsten Zielen der mystischen Alchimie zählte es, die Polarität aufzuheben und die Geschlechter (wieder) zum vollkommenen Wesen zusammenzuführen. Foigny hat dies auf seine Weise realisiert.

Foignys Buch wurde ein Opfer der Zensur. Es wurde zuerst von der Geistlichkeit verboten, dann verstümmelt herausgebracht und später in dieser kastrierten Form nachgedruckt. »Ad usum delphini« lautete unter den Sonnenkönigen der Fachbegriff dafür: »Zum Gebrauch des Thronfolgers« wurden die Stellen getilgt, die dessen Phantasie hätten verderben können. Erst 1922 erschien eine vollständig Ausgabe.

Gleichberechtigung der Geschlechter ist in diesen frühen Utopien eher eine Seltenheit, sie wurden ja auch von Männern verfaßt. Schlimmer noch: In manchen Utopien, die kommunistische Züge tragen, also die Abschaffung des Privateigentums propagieren, erstreckt sich der Gemeinbesitz auf die Frauen. Anhänger kommunistischer Vorstellungen waren daher lange, noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, dem Vorwurf ausgesetzt, die »Weibergemeinschaft« zu propagieren. Aber es gibt auch Ausnahmen, beispielsweise bei Louis Rustaing de Saint-Jory (?–1752). In dessen Bericht über die fiktive Insel Manghalour[16] (1735) staunen die Entdecker nicht schlecht, als sie dort auf eine französischsprachige Gemeinschaft stoßen. Sie erfahren, daß im weit zurückliegenden Jahr 1198 ein Schiff hier in Seenot geraten sei. Die Schiffbrüchigen, zu denen auch einige Frauen gehörten, siedelten sich auf der Insel an, heirateten, zeugten Kinder, kämpften gegen die Eingeborenen. Da sie so wenige waren, mußte auch das vermeintlich schwache Geschlecht zur Waffe greifen. Im Verlaufe der Jahrhunderte besetzen die femmes militaires dann mehr und mehr öffentliche Posten und erringen schließlich die Gleichberechtigung. – Wie im realen 20. Jahrhundert haben Kriege der Emanzipation zum Durchbruch verholfen.

Illustration zu Les femmes militaires

Ein neuer Gulliver

Provokationen erzeugen Gegenreaktionen. Und Angriffspunkte für ihre Gegner lieferten die Autoren von imaginären Reisen und Staatsentwürfen mehr als genug. Sie stellten die feudal-absolutistische Herrschaft in Frage, griffen die katholische Kirche an, debattierten freimütig und freisinnig über Gott und Glauben und kritisierten Mißstände jeglicher Art. Auch mit ihren Idealvorstellungen von Heirat und Ehe, ihren bisweilen pornographischen Phantasien und ihren oft bizarren sexuellen Reglementierungen platzten die Autoren mitten hinein in Spannungsfelder des 18. Jahrhunderts. Doch just auf dem Gebiet der Geschlechterbeziehungen verlaufen die Frontlinien nicht einfach zwischen den Kräften des ancien régime und Repräsentanten des Fortschritts. Während der Versailler Hof und der Adel eine weitgehend freizügige Kopulationskultur pflegten, blieb der dritte Stand, das aufstrebende Bürgertum, zumeist in biederen, religiös geprägten Moralvorstellungen verhaftet. Die Verfasser von Phantasiereisen aber experimentierten mit allem, und was der eine Autor als Wunschtraum darstellte, konnte ein anderer – aus politischen oder aus privaten Gründen – parodieren oder satirisch übertreiben.

Ein Beispiel dafür ist Der neue Gulliver (1730),[17] verfaßt von Pierre François Guyot Desfontaines (1685–1745), der meist kurz als Abbé Desfontaines bezeichnet wird. Wie manch anderer Autor war Desfontaines ein Priester, dem es in seiner Pfarrei zu langweilig wurde und der sich der Literatur zuwandte. Als jemand, der seine homosexuellen Neigungen auslebte, war er mehrfach in Skandale verwickelt und wurde schließlich aus seinem Orden ausgestoßen. Außerdem machte er sich als ein scharfzüngiger Literaturkritiker andere Autoren – insbesondere Voltaire – zum Feind.

Desfontaines übersetzte Gullivers Reisen, kaum daß das Buch in England erschienen war.[18] Drei Jahre später schickte Desfontaines den Sohn des Swiftschen Helden auf See. Der neue Gulliver erlebt, wie es sich gehört, Schiffbruch. Er scheitert auf einer Insel, wo die Geschlechterverhältnisse auf den Kopf gestellt sind, die Königin ein Serail mit jungen Männern besitzt, sich die Verwaltung fest in weiblicher Hand befindet, nur Frauen sich scheiden lassen dürfen und sich die Männer parfümieren, mit Handarbeit abgeben und – schlimmstes der Greuel! – Unterhaltungsromane verfassen.

Doch das ist nur ein Segment aus einem breitgefächerten satirischen Panorama. Im zweiten Teil des Buchs knöpft sich Desfontaines ganze Berufsgruppen vor. So wird erst eine Insel der Buckligen vorgeführt, dann folgen Inseln der Poeten, Erdmesser (Geographen), Philosophen, Musikanten, Komödianten, der Ärzte, der Fresser und Säufer, schließlich eine Insel, deren Einwohner sich verjüngen können. Und all die Beschreibungen und ausufernden Gespräche würzt der Autor durch gelegentlich eingestreute Liebesgeschichten. Der Witz und die Erzählkunst eines Jonathan Swift sind hier allerdings nicht zu finden.

Mentor Zachiel begrüßt Monime.

Lord Cétons Schwester

Nun liegt gerade beim Thema Gleichberechtigung die Frage nahe: Wo bleiben die Autorinnen von voyages imaginaires? Das Genre befindet sich, urteilt man nach einschlägigen Bibliographien, fest in Männerhand – so wie bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein die Science Fiction. Immerhin gibt es eine hervorstechende Ausnahme: Voyage de Milord Céton dans les sept planètes (Die Reise des Lord Céton zu den sieben Planeten)[19] von Marie-Anne de Roumier-Robert (1705–1771). Das Buch erschien zuerst in zwei Bänden 1765 und 1766 in Den Haag, angeblich als eine Übersetzung aus dem Englischen von »Madame de RR«; 1787 wurde es – diesmal mit Angabe der Autorin – nachgedruckt.

Marie-Anne de Roumier entstammte einer aristokratischen Familie, die in einem Finanzskandal ihr Vermögen verloren hatte. Sie wurde nach dem Tod ihrer Eltern in eine Klosterschule gesteckt und bald mit einem Advokaten namens Robert verheiratet. Als sie Die Reise des Lord Céton schrieb, war sie vermutlich bereits verwitwet. Viel mehr ist über ihr Leben nicht bekannt. Ihr Roman steht noch auf halbem Wege zwischen allegorisch-mythologischen Darstellungen und Science Fiction:

Lord Céton und seine Schwester Monime, die als Waisenkinder bei Quäkern aufgewachsen sind, machen die Bekanntschaft eines Genius namens Zachiel, der als Schutzgeist ihr Mentor wird. Dieser Geist nimmt sie mit auf eine Reise durch das Sonnensystem. Jedes Gestirn hat Bewohner, die jeweils bestimmte menschliche Charakterzüge verkörpern: Die des Mondes sind so wechselhaft wie der Erdtrabant, die des Mars kriegerisch, die der Venus ergeben sich der Liebe, auf dem Merkur strebt man nach Gewinn, auf dem Jupiter dominieren Würde und edle Gesinnung, der Saturn repräsentiert das Goldene Zeitalter der Patriarchen mit Einfachheit, Rechtschaffenheit und Wahrheitsliebe. Auf der Sonne herrscht die Weisheit: Dort haben Männer und Frauen die gleichen Rechte, denn sie seien ja auch in gleichem Maße mit Verstand begabt.

Die eigentliche Heldin des Romans ist Monime, die sich aus einem schüchternen Mädchen in eine beherzte Frau verwandelt. Die Weltraumreise mit ihren oft bizarren Abenteuern stellt sich als eine Bildungsreise heraus, die Monime darauf vorbereitet, Königin der englischen Kolonie Georgia zu werden.

Trotz einer gewissen Unschlüssigkeit[20] kann man Olympe Chambrionne folgen und Marie-Anne de Roumier-Robert unter die Vorläuferinnen des Feminismus einreihen. Dies belegt auch ein weiterer Roman Les Ondins (Die Wassergeister, 1768). Darin beschreibt die Autorin u. a. eine nur aus Frauen bestehende Gesellschaft: Jungfrauen, die ein Kind bekommen wollen, steigen in einen magischen Brunnen und schenken dann ausschließlich Mädchen das Leben. Bis eine Fremde kommt und zum Erschrecken aller ein männliches Baby gebiert … Heute liest man dergleichen als Fantasy.