- -

- 100%

- +

Erdbeschau und Photographien der Vergangenheit

Als Vorläufer der Science Fiction sind dagegen einige Werke von Charles-François Tiphaigne de La Roche einzuordnen. Leider gehört er zu den Verfassern von voyages imaginaires, über die sehr wenig bekannt ist. Geboren 1722 in der kleinen Gemeinde Saint-Germain-de-Tournebut in der Normandie, studierte Tiphaigne in Caen Medizin, übte aber diesen Beruf nie regulär aus. Er trat bald mit Publikationen über Physiologie und Landwirtschaft, vor allem Weinbau, hervor. Seine Romane verraten den Blick des Mediziners auf den menschlichen Körper. Er starb 1774.

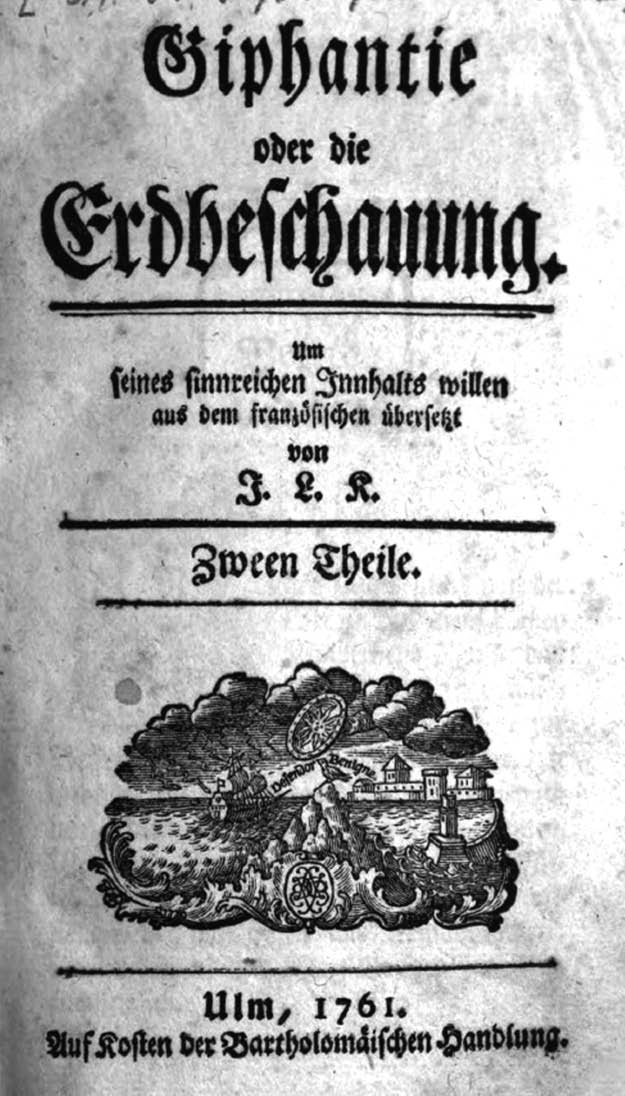

Im Jahr 1760 veröffentlichte Tiphaigne den Roman Giphantie. Wie seine anderen belletristischen Werke publizierte Tiphaigne das Buch anonym, Verlagsort »Babylon«.[21] Daß sich hinter Babylon Paris verbirgt, wird schnell klar, denn seitenlang ereifert sich Tiphaigne über den Sittenverfall in der Stadt. Bereits ein Jahr nach dem französischen Text erschien eine Übersetzung ins Englische: Giphantia: A View of What Has Passed, What is Now Passing, and, During the Present Century, What Will Pass, in the World. Die deutsche Übersetzung, ebenfalls 1761, nannte sich Giphantie oder die Erdbeschauung. Der Übersetzer deutete »Giphantie« nicht als Anagramm von Tiphaigne, sondern leitete es von griechisch »geo« (Erde) und »phaino« (erscheinen) ab. Beide Titel, der englische wie der deutsche, treffen dennoch durchaus zu.

Auch Giphantie beginnt mit der typischen Reise ins Unbekannte, ins Phantastische. Nur erleidet der Held dieses Mal nicht Schiffbruch, sondern wird in einer Wüste, irgendwo im Landesinneren von Guinea, von einem ungeheuer kraftvollen Wirbelsturm erfaßt, der ihn weit davonträgt und auf einer Insel im Sandmeer absetzt. Dort hat die Natur ihre ursprüngliche Schöpferkraft bewahrt. Tiere und Pflanzen wirken auf den Reisenden überaus frisch, unverbraucht, vollkommen. Scheinbar aus dem Nichts spricht ihn eine Stimme an, und vor seinen Augen materialisiert sich einer der Elementargeister, die die Insel bewohnen. Dieser Genius, es ist der Vorsteher (préfet) der Insel, weiht den Reisenden in die Geheimnisse Giphanties ein. So breiten sich etwa von hier aus neue Pflanzen- und Tierarten in alle Welt aus.

Die Elementargeister, die von Gott noch vor Adam und Eva erschaffen worden sind, unterstützen die Menschen. Sie achten insbesondere darauf, daß neue Ideen entstehen und ganz so wie die Pflanzen- und Tierarten ihren Weg in die Welt finden. Doch in Babylon fassen neue Ideen kaum mehr Fuß. Zu verderbt sind die Leute in der Hauptstadt, und die irreligiösen Menschen, die libertins, die Freigeister, sind die Ruchlosesten.

Spannend wird es, als der Reisende erfährt, wie sich die Elementargeister über die Geschehnisse überall auf der Erde informieren. Dazu nutzen sie eine riesige Kugel, die dem Globus nachgebildet und durch feine Röhren mit allen Gegenden der Erde verbunden ist. »Bemerke dir einen Punkt auf dieser Kugel, welcher dir gefällt«, fordert der Elementargeist den Reisenden auf. »Lege die Spitze der Ruthe, die ich dir in die Hand gebe, dahin, und halte das Ohr an die andere Spitze; so wirst du alles deutlich vernehmen, was sich an dem Orte zuträget, der mit der Erde in Uebereinstimmung stehet.« [deutsche Ausgabe von 1761, S. 44]

Doch damit nicht genug: Die Elementargeister verstehen es, die Lichtstrahlen aus allen Weltgegenden zu sammeln und auf einen Spiegel zu projizieren. »Wenn man nun das Glas auf verschiedene Seiten und Stellungen drehet, so siehet man die verschiedenen Theile der Oberfläche des Erdbodens. Man kann sie nacheinander alle sehen, wenn man den Spiegel nach und nach in alle seine möglichen Aussichten setzet. Du hast die Erlaubniß, deine Blicke über die Wohnungen der Menschen ausspatzieren zu lassen.« [S. 61]

Der Reisende nutzt die angebotene Technik – und wird von der Fülle der An- und Einblicke, vom Durcheinander der Meinungen und Äußerungen aus allen menschlichen Sphären geradezu überwältigt, so wie wenn man heute in soziale Medien schaut oder bei YouTube herumsurft. Was der Reisende wahrnimmt, ist dementsprechend zumeist überaus banal. Die wunderbare Fernhör- und Fernsehtechnik steht im Dienst einer bald satirischen, bald moralisierenden Gesellschaftsschau.[22]

Doch Tiphaigne antizipiert nicht nur Bildschirme, die Entferntes zeigen. Die Elementargeister haben in einer schier endlosen Galerie von »Fenstern« entscheidende Ereignisse der Menschheitsgeschichte aufgezeichnet. Zu diesem Zweck überziehen die Elementargeister ein Stück Leinwand mit einer »sehr subtilen, klebrichten und zähen Materie«, die die Lichtstrahlen ähnlich wie die Retina des menschlichen Auges einfängt. An einem dunklen Ort trocknet die Leinwand dann und hält dadurch die Bilder permanent fest. Heute werden Tiphaignes ausführliche Erläuterungen als Vorwegnahme der Photographie samt Exposition und Fixierung interpretiert. Erst ein halbes Jahrhundert nach der Publikation von Giphantie wird Joseph Nicéphore Niépce (1765–1833) seine Experimente mit der Heliographie beginnen.[23]

In einem späteren Kapitel setzt der Elementargeist dem Reisenden synthetische Lebensmittel vor. Diese bestehen aus einer Basissubstanz, die mit speziellen »Salzen« in beliebige Speisen verwandelt wird. Ähnlich erzeugt man aus Wasser viele verschiedene Arten von Wein. Die Elementargeister haben desgleichen »Wettergläser« erfunden, in denen die »Quintessenz« von Menschen eingefangen werden kann und die dann objektiv zeigen, welche Fähigkeiten eine Person tatsächlich besitzt. Wundersame Bäume aus der Frühzeit der Schöpfung verbreiten infinitesimal kleine Blätter, die beispielsweise als inneres »Jucken« die Interessen der Menschen anstacheln oder, wenn sie vom Ast der Philosophie losflattern, sich unsichtbar vor die Augen setzen und die von ihnen Befallenen mit einem Blick das Wirkliche erkennen lassen.

Am Ende begibt sich der Reisende, gut beschützt durch den Elementargeist, auf einen gefährlichen Rückweg, der ihn durch das plutonische Erdinnere mit gewaltigen feurigen Magmaströmen in die Heimat führt.

Tiphaigne de la Roche selbst war ein Vulkan an Kreativität, der, wie es scheint, mitunter nicht so recht wußte, wohin er die Lavaströme seiner Ideen lenken sollte. Viele Details der Schilderungen verraten einen Einfluß alchimistischen und hermeneutischen Gedankenguts, andere zeigen ihn einmal als Aufklärer, ein anderes Mal als konservativen Menschen, und immer wieder wird sein Interesse an unsichtbaren, infinitesimal kleinen Wesen deutlich, die durch die Luft zirkulieren. Aus heutiger Perspektive steht Tiphaigne auf halbem Wege zwischen allegorischer Darstellung und erstaunlich realistischer Schilderung von Naturprozessen oder fiktiven Techniken. Wenn er visionäre Medientechniken beschreibt, ordnet er diese nicht mehr als Zauberspiegel dem Bereich der Magie zu, sie erhalten eine naturwissenschaftliche Erklärung, die auf dem Kenntnisstand seiner Zeit beruht, diesen aber phantastisch überhöht. Noch ist von Zukunft keine Rede, und wenn sich Tiphaigne in Prophezeiungen ergeht, dann darüber, daß sich die Gesellschaft von Babylon zum Schlechteren weiterentwickeln werde. Auch dienen die geschilderten Globen, Spiegel und Fenster lediglich als Medium, um ein gesellschaftliches Panorama vorzuführen, sie sind jedoch nicht – wie später oft in der SF – selbst der zentrale Gegenstand. Auch die Elementargeister, diese Vorläufer der Wissenschaftler in der späteren SF, nehmen eine Zwischenposition ein: Sie stehen auf halbem Wege zwischen allegorischem Genius und menschlichem Genie. Die Ingenieure Jules Vernes kündigen sich hier an.

Zurück zur Natur

Sosehr ihre Positionen im einzelnen auch differierten, in einem waren sich die Verfasser von phantastischen Reiseromanen einig: Frankreich befindet sich im Niedergang, politisch wie moralisch. Tahiti dagegen – so wie James Cook und Louis-Antoine de Bougainville oder auch Diderot in seinem Nachtrag zu Bougainvilles Reise (1772) die Insel schilderten – war die heile Welt par excellence, das Paradies vor dem Sündenfall. Dort lebten angeblich freundliche, kräftige, gesunde, natürliche Menschen, unverderbt durch Zivilisation und Stadtleben, mit reinen Sitten, ohne Laster, Verbrechen und Luxus, ohne Pfaffen, Generäle und Adlige. Eine Idealvorstellung, die wenig mit der Realität gemein hatte. Doch in den Augen eines ausgehungerten Matrosen, der Wochen und Monate auf engem, schaukelndem Schiff unter der Fuchtel eines mehr oder weniger tyrannischen Kapitäns, ausgesetzt den Unbilden der Witterung – und ohne die Freuden der Liebe! – verbracht hatte, mußte Polynesien wie der Garten Eden erscheinen.[24]

Die Reiseberichte von Cook und Bougainville trugen dazu bei, daß viele französische Denker, allen voran die Aufklärer, von einem wahren Kult der Natürlichkeit erfaßt wurden. Paradoxerweise zelebrierte der absolutistische Hof ein ähnliches Ideal. In Versailles träumte man sich in allegorischen Bildern in ein heroisches griechisch-mythologisches Zeitalter zurück, passend dazu befaßte man sich mit Bukolik, Schäferdichtung, die mit ihrem rustikal-zeitlosen Arkadien als eine sehr spezielle, unpolitische Art von Utopie betrachtet werden kann. – Und die parfümierten und gepuderten adligen Hofdamen setzten sich hochmodisch mit Sonnenschirmchen als versonnene und liebessehnsüchtige Schäferinnen ins Bild.

Zurück zur Natur, zum ursprünglichen, glücklichen Zustand vor dem Sündenfall, lautete die gemeinsame Parole von Hofdamen und Utopisten. Noch vor den Einwohnern von Tahiti hatten Irokesen und Huronen als edle Wilde firmiert. Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) brachte den Zeitgeist auf den Punkt. In seiner Preisschrift »Abhandlung über die Frage: Hat das Wiederaufleben der Wissenschaften und Künste zur Besserung der Sitten beigetragen?« (1750) geißelte er die negativen Folgen der Zivilisation, und im Roman Emile (1762) schrieb er davon, wie man den natürlichen Glückszustand durch Flucht vor dem Stadtleben und eine ländlich-reine Erziehung erreichen könne. Der Schriftsteller und Pädagoge Gaspard-Guillard de Beaurieu (1728–1795) sah es als nötig an, den Titelhelden seines Buchs Der Zögling der Natur (1764) in einen Käfig zu stecken und von allen Menschen zu isolieren, bis er dann auf einer einsamen Insel zu sich findet, als ein französischer Robinson sich selbst alles Nützliche beibringt und zum Schluß das Glück des Landlebens genießt.

Während der Abbé Desfontaines ganze Berufsgruppen satirisch aufs Korn nimmt, parodiert der Jurist und Schriftsteller Jean-Louis Castilhon (1720 – ca. 1793) geradezu süffisant das weltfremde Natürlichkeitsideal: »Ja, ihr Menschen, der Untergang ist nahe! Hört uns an und zittert!« Götzendienst, Prostitution und Ausschweifung hätten Impotenz im Gefolge, die Menschheit schwände rapide dahin, stürbe aus. Da helfe nur eines: Rückkreuzung, Verbesserung der menschlichen Rasse durch Verschmelzung mit dem primitiven, gesunden und extrem langlebigen Menschenschlag, der die tiefsten Gräben der Ozeane bevölkert. Der große Populator[25] (1769), so der Titel von Castilhons kühnem Projekt, plant die Land-Meer-Menschenwelt, penibel und faktenbesessen wie Veiras oder später Fourier: mit Stämmen zu je 19 994 Personen und Staaten von je 633 735 973 Einwohnern beiderlei Geschlechts und einem »Weltfriedensrat« mit 216 Mitgliedern. Alle Zahlen greift Castilhon frei aus der Luft – und karikiert so den Regulierungswahn nicht nur in Utopia.

Reiseziel Zukunft

Während die Denkschule um Rousseau die Menschheit im Niedergang, zumindest in sittlicher Hinsicht, sah, setzten andere Autoren, Aufklärer, Philosophen und Ökonomen ihre Hoffnungen auf den Fortschritt. Louis-Sébastien Mercier (1740–1814) brachte den Fortschrittsgedanken bereits im Titel seines Romans Das Jahr 2440, erschienen 1771, zum Ausdruck. Das Buch ist nicht allein die erste bedeutende datierte Utopie, es markiert zugleich einen Wandel: weg von der räumlichen voyage imaginaire hin zur zeitlichen Phantasiereise in die Zukunft – und in der späteren Konsequenz zur Science Fiction. Glückselige Inseln wurden fortan nur noch ausnahmsweise benötigt. Der Grund für diesen Wechsel ist nicht platterdings in der geographischen Erkundung und kolonialen Eroberung des Erdballs zu suchen, auf dem bald keine unbekannte Insel mehr untergebracht werden konnte, sondern in einer Verzeitlichung der Hoffnungen – weg vom imaginären Wunschort, hin zu einer möglichen künftigen Wunschzeit, auf die sich die Menschheit zubewegt. Die Französische Revolution trug das ihrige dazu bei, so daß nach 1789 kaum noch voyages imaginaires in der bewährten Machart erschienen.

Mercier ist ein gutes Beispiel für den Übergang. Im Gegensatz zu früheren Autoren beschränkt er sich nicht mehr auf einige erdachte Inseln. Er knüpft an erahnte realgeschichtliche Entwicklungen an: Globalisierung à la française, progrès universel. Im Jahr 2440 verkehren Luftschifflinien nach China, Amerika, Afrika. Der Fortschritt hat die gesamte Menschheit in seinen Bann geschlagen und per Handel und Verkehr vereint. Armeen und Prostitution sind abgeschafft, Physiker und Astronomen haben den Platz der Priester eingenommen. Vernunft, Ehrlichkeit, Fleiß und Sparsamkeit regieren. Man lebt gemächlicher. Theater sind moralische Anstalten. Die Zensur hält Schund und Schmutz im Zaum, notfalls samt Bücherverbrennung.

Bei vielen von Merciers Ideen schüttelten seine Zeitgenossen die Köpfe, und als er sich einmal sogar gegen die Volksbildung aussprach und zu Ausfällen gegen Voltaire, Locke und Condillac hinreißen ließ, heftete man ihm den Spitznamen »Jean-Jacques’ Affe« an, gemeint war, daß er Rousseaus Natürlichkeitsideal nachäffte [Anon. 1834, S. 573].

Die letzte bedeutende voyage imaginaire, bevor Jules Verne das Phantasie-Reisen auf Basis einer fortgeschrittenen Technik erneuerte, stammt aus der Feder des utopischen Kommunisten Étienne Cabet (1788–1856). Sein seinerzeit vielgelesenes Hauptwerk Reise nach Ikarien wurde zuerst 1840 in London veröffentlicht[26], wo Cabet wie viele Verfasser von Phantasiereisen vor ihm für fünf Jahre im Exil lebte.

Cabet wollte in seinem Buch die Vorteile einer kommunistischen, also auf Gemeineigentum beruhenden Lebensweise verdeutlichen: Die Ikarier haben das Geld und das Privateigentum abgeschafft, Waren und Dienstleistungen gibt es umsonst, das Land ist gepflegt, die Städte strahlen trotz Pferde- und Eisenbahnen vor Sauberkeit, auch in der Literatur und in der Presse duldet man nichts Unsauberes. Arme findet man so wenig wie Dienstboten. Da alle Ikarier gleichberechtigt sind, ist auch ein jeder verpflichtet, die gleiche Anzahl Stunden zu arbeiten: zwischen sieben und zwei Uhr. Nach dem anschließenden Mittagessen aber besuchen die Ikarier Theater oder andere öffentliche Einrichtungen, sie promenieren oder beraten in Volksversammlungen Fragen des Gemeinwohls. Und um zehn Uhr abends erlöschen überall die Lichter.

In der Realität gründete Cabet ein nach seinen Prinzipien organisiertes Gemeinwesen in Texas, das sich schnell als Fehlschlag erwies, dann ein zweites in Illinois, das allerdings wie nicht wenige andere Gründungen in den USA ebenfalls nach einigen Jahren einging. Noch kurz vor dem Ende schlossen die angesiedelten Ikarier aber Cabet wegen seiner sturen Herrschsucht aus.

Lange vor dem Jahr 2000

In den zwei Jahrhunderten von 1650 bis 1850 haben die voyages imaginaires einen beständigen Wandel erlebt: die fiktiven Orte wechselten mit den Seefahrtsrouten, manche Themen – wie das Verhältnis der Geschlechter – blieben im Vordergrund, andere traten wie die Suche nach der idealen Sprache in den Hintergrund. An den grundsätzlichen Erzählstrukturen änderte sich wenig. Reisen heißt nun einmal, daß man bestimmte Gegenden aufsucht, dort in Gefahren gerät und Abenteuer zu bestehen hat und im besten Fall Liebschaften eingeht. Zurück kehren Helden wie Leser reicher an Erfahrungen und Einsichten.

Heute führen Phantasiereisen nicht auf einsame Inseln und fremde Kontinente, sondern auf ferne Planeten, in die Zukunft, die Vergangenheit oder in alternative Zeiten und Welten. Die narrativen Tricks gleichen oft denen vergangener Jahrhunderte: an die Stelle des Schiffbruchs tritt bisweilen eine Raumschiff-Havarie, kein Genius, Naturgeist, entführt uns, sondern die Außerirdischen oder wahlweise auch einmal verrückte Wissenschaftler. Nach wie vor aber reizt die Leser die vorübergehende Flucht aus dem banalen Alltag in eine exotische, bessere, schlechtere oder einfach andere Welt.

Noch einmal zurück zum Graffiti-Künstler und Vielschreiber Restif de La Bretonne. Natürlich verfaßte er ebenfalls eine datierte Utopie. Genauer gesagt: eine der äußerst raren utopisch-heroischen Komödien, die beim dritten Stand wie bei Hofe hätten Anklang finden können. L’an deux mille heißt sie, Das Jahr 2000. Sie erschien 1790 und ist vermutlich der erste literarische Text, dessen Handlung im Jahr 2000 spielt. Zwar war Restif auch diesmal auf der Höhe der Zeit, doch nicht ganz auf der Höhe der Zukunft. Wie viele Revolutionäre von 1789 malte er sich eine aufgeklärte Volksmonarchie aus: In seiner Komödie huldigen anläßlich einer Massenhochzeit zur Jahrtausendwende alle Stände und Berufsgruppen dem Sonnenkönig Louis François XXII. Drei Jahre nach Erscheinen von Restifs Komödie wird der reale Louis XVI. guillotiniert.

Voyages Imaginaires (Auswahl)

Die Titel sind entsprechend den gebräuchlichsten deutschen Ausgaben wiedergegeben. Wo keine vorhanden ist, meine Übersetzung – K. S.

1657/62 – Cyrano de Bergerac: Reise in die Mondstaaten und Sonnenreiche

1676 – Gabriel de Foigny: Sehr curiöse Reise-Beschreibung durch das neu-entdeckte Südland (auch: Die Abenteuer des Jacques Sadeur)

1678 – Denis Veiras: Geschichte der Sevaramben

1703 – Pierre de Lesconvel: Idee einer süßen und glücklichen Herrschaft oder Bericht über die Reise zur Insel Naudely

1710 – Tyssot de Patot: Reisen und Abenteuer des Jacques Massé

1720 – Tyssot de Patot: Peter von Mesanges Reise nach Grönland

1727 – Marquis de Lassay: Schilderung des Königreiches Felizia

1730 – Abbé Pierre François Guyot Desfontaines: Der neue Gulliver

1735 – Louis Rustaing de Saint-Jory: Geschichtlicher Bericht über eine neu entdeckte Insel

1750 – Chevalier de Béthune: Bericht über die Welt des Merkur

1751 – Comte de Martigny: Alcimédons Reise

1760 – Charles-François Tiphaigne de la Roche: Giphantie oder Die Erdbeschauung

1761 – De Listonais: Der reisende Philosoph

1765 – Marie-Anne de Roumier-Robert: Die Reise des Lord Céton zu den sieben Planeten

1765 – Charles-François Tiphaigne de la Roche: Die Geschichte der Galligenen oder Die Erinnerungen Duncans

1768 – Anonym: Die Republik der Philosophen oder Die Geschichte der Ajaoaner

1781 – Restif de La Bretonne: Ein fliegender Mensch entdeckt die Australischen Inseln

1842 – Étienne Cabet: Reise nach Ikarien

Weitere erwähnte Werke (Auswahl)

1704 – George Psalmanaazaar (Psd.): Beschreibung der Insel Formosa in Asien

1752 – Voltaire: Micromegas

1761 – Charles-François Tiphaigne de la Roche: Die Herrschaft der Zaziris über die Menschen, oder Die Zazirokratie

1768 – Marie-Anne de Roumier-Robert: Die Wassergeister

1769 – Jean-Louis Castilhon: Der große Populator

1771 – Louis-Sébastien Mercier: Das Jahr 2440

1829 – Barthélemy-Prosper Enfantin: Memoiren eines Industriellen aus dem Jahre 2240

Literatur

Anon.: Biographie universelle et portative des contemporains. Tome troisième. Paris: F. G. Levrault 1834.

Bleiler, Everett F.: »French Voyages into Imaginary Lands«, in: Science Fiction Studies No. 63 (Vol. 21, Part 2, July 1994) – https://www.depauw.edu/sfs/reviews_pages/r63.htm#A63.

Chambrionne, Olympe: »Proto-Feminist Protest and Imagination in the Fantastic Fiction of Marie-Anne Roumier-Robert«, in: The New York Review of Science Fiction No. 10/2015 – https://www.nyrsf.com/2015/10/olympe-chambrionne-proto-feminist-protest-and-imagination-in-the-fantastic-fiction-of-marie-anne-roumier-robert.html

Forster, Georg: Entdeckungsreise nach Tahiti und in die Südsee 1772–1775. Berlin: Neues Leben 1989.

Funke, Hans-Günther: »Aspekte und Probleme der neueren Utopiediskussion in der französischen Literaturwissenschaft«, in: Voßkamp Bd. 1, S. 192–220.

Horlacher, Stefan: »Une œuvre méconnue: Le récit de voyage et l’utopie selon Tiphaigne de la Roche«, in: Littératures 31, Herbst 1994. S. 59–77.

Krauss, Werner (Hrsg.): Reise nach Utopia. Französische Utopien aus drei Jahrhunderten. Berlin: Rütten und Loening 1964.

Restif de la Bretonne, Nicolas-Edme: La Découverte australe par un Homme-Volant, ou le Dédale français. Préface de Jacques Lacarrière. Paris: France Adel 1977.

Versins, Pierre: Encyclopédie de l’Utopie des Voyages extraordinaires et de la Science Fiction. Lausanne: L’Age d’Homme 1972 (2. Auflage 1984).

Versins, Pierre: Outrepart. Anthologie d’Utopies des Voyages extraordinaires et de Science Fiction. Paris / Lausanne: Ed. La Tête de Feuilles / La Proue 1971.

Voßkamp, Wilhelm (Hrsg.): Utopieforschung. Interdisziplinäre Studien zur neuzeitlichen Utopie, 3 Bände. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 1985.

Wuthenow, Ralph Rainer: »Inselglück. Reise und Utopie in der Literatur des XVIII. Jahrhunderts«, in: Voßkamp Bd. 2, S. 320–335.

[9] So der Titel des Auszugs in Krauss (1964), Originaltitel La Découverte australe par un homme volant, ou Le Dédale français, nouvelle très philosophique, suivie de la Lettre d’un singe (1781), deutsche Übersetzung Der fliegende Mensch, Dresden und Leipzig 1784, Verlag Breitkopfische Buchhandlung.

[10] Mindestens 83 Erstausgaben von Utopien erschienen im Jahrhundert der Aufklärung und Libertinage allein in Frankreich oder hinter den Grenzen, zwei Drittel davon entfallen auf die Jahre ab 1750 [Funke, S. 199]. Ähnlich hoch war die Produktivität auch in England und Deutschland.

[11] Dennoch wäre es manches Werk wert, aus der Vergessenheit gehoben zu werden. Ausnahmsweise geschieht dies sogar: So erschien 2004 Cyrano de Bergeracs Reise zum Mond und zur Sonne nach dreieinhalb Jahrhunderten erstmals vollständig in deutscher Übersetzung.

[12] Originaltitel: The History of the Sevarites or Sevarambi. Erst zwei Jahre später folgte eine französische, auf fünf Bände erweiterte Publikation. Eine deutsche Übersetzung erschien 1689 in Sultzbach unter dem Titel Eine Historie der Neu-gefundenen Völcker Sevarambes genannt Welche einen Theil des Dritten festen Landes, so man sonsten das Süd-Land nennet, bewohnen, eine weitere 1793 in Göttingen unter dem Titel Reise nach dem Lande der Sevaramben, oder Geschichte der Staatsverfassung, Sitten und Gebräuche der Severamben.

[13] Jahre später, 1681, verfaßte Veiras eine umfängliche Grammatik der französischen Sprache.

[14] Streng genommen zählt eine Landesbeschreibung nicht zu den voyages imaginaires, da die eigentlichen Reiseabenteuer fehlen. Was Mr. Psalmanaazaar den erstaunten Londonern über seinen Weg nach Europa vorfabulierte, komplettiert diesen Aspekt. In vielen einschlägigen Romanen ist die Reise allerdings auch nur ein Mittel, den Erzähler in ein erfundenes Wunderland zu versetzen.

[15] Gabriel de Foigny: Les Avantures de Jacques Sadeur dans la découverte et le Voyage de la Terre Australe (Die Abenteuer Jacques Sadeurs bei der Entdeckung des Südlandes und der Reise dahin). Deutsche Ausgabe unter dem Titel Sehr curiöse Reise-Beschreibung durch Südland, Dresden 1704.

[16] Louis Rustaing de Saint-Jory: Les femmes militaires. Relations historiques d’une Ile nouvellement découverte, Paris 1735.

[17] Abbé Desfontaines: Le nouveau Gulliver, ou Voyages de Jean Gulliver, fils du capitaine Lemuel Gulliver, 1730. Interessanterweise firmiert auf dem Titelblatt der deutschen Übersetzung von 1731 ein »Abt de Fontenelle« als Autor. Vermutlich soll die bewußte Falschschreibung des Namens auf den viel berühmteren Schriftsteller und Aufklärer Bernard le Bovier de Fontenelle verweisen.

[18] Eine erste, vom Verleger bearbeitete Version dieser englischen voyage imaginaire erschien 1726, die erste vollständige 1735. Desfontaines übersetzte das Werk sofort. Die französische Fassung wurde noch 1727 gedruckt.

[19] Krauss gibt den Titel als Die Reisen des Mylord Céton wieder. In der englischen Neuausgabe durch Brian Stableford wird der Name des Lords dem Lautbestand gemäß anglisiert: The Voyages of Lord Seaton to the Seven Planets (2015).