- -

- 100%

- +

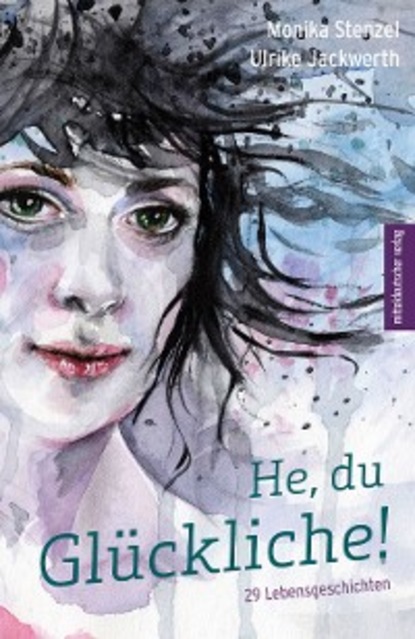

Monika Stenzel, geboren in Halle/Saale. Abschluss an der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“. 1981 stellte sie einen Antrag auf Ausreise und verließ 1984 mit ihrer Familie die DDR. Seitdem lebt sie in Berlin und arbeitete als freie Schauspielerin an verschiedenen Theatern der Republik. 2012 begann sie zu schreiben. „He, du Glückliche!“ ist ihre erste Veröffentlichung.

Ulrike Jackwerth, geboren in Wiener Neustadt/Österreich. Schauspielstudium an der Universität für Musik und darstellende Kunst „Mozarteum“ in Salzburg. Seit 1984 lebt sie in Berlin, arbeitet als Schauspielerin und Regisseurin an zahlreichen Theatern im deutschsprachigen Raum und seit 2014 auch als Dozentin und Coach für Schauspiel.

1987 begegneten sie sich bei einer gemeinsamen Produktion und arbeiteten seitdem mehrfach erfolgreich zusammen.

He, du glückliches Mädchen!

Gewachsen bist du wie eine Kerze

und wohlgebaut wie eine Kirche.

He, schwarzhaarige Braut,

was bringst du mit von deinem Vater?

Ich bringe meine beiden Augen,

Augen wie zwei Zwetschgen.

He, schwarzhaarige Braut,

was bringst du mit von deiner Mutter?

Schwarze Augen und helle Wangen,

helle Wangen und zusammengewachsene Brauen.

Und ich bringe noch einen Sack Mitgift:

Ein zerrissenes Betttuch,

eine alte Steppdecke

und ein Nachthemd von Flicken.

© Rade Uhlik/Branko Radičevič: Zigeunerlieder, Nachdichtung aus dem Serbischen von Hansegon Voigt (Reclams Universal-Bibliothek, Band 294), Verlag Philipp Reclam jun., 2. Auflage, Leipzig 1970 Aus diesem Gedichtband stammt auch der Titel für Maxie Wanders Buch „Guten Morgen, du Schöne“.

Inhalt

Vorwort

Hilde, 77 Jahre

Doris, 80 Jahre

Adelheid, 68 Jahre

Erika, 62 Jahre

Ruth, 68 Jahre

Nelly, 52 Jahre

Elke, 55 Jahre

Judith, 50 Jahre

Johanna, 62 Jahre

Carmen, 52 Jahre – Karolas Schwester

Beate, 44 Jahre

Eva-Maria, 51 Jahre

Claudia, 38 Jahre

Eva, 35 Jahre

Isabell, 35 Jahre – Karolas Tochter

Karola, 52 Jahre – Isabells Mutter, Carmens Schwester

Birgit, 55 Jahre – Nicolas Mutter

Nicola, 28 Jahre – Birgits Tochter

Josefine, 19 Jahre

Romy, 29 Jahre – Iris’ Tochter, Margaretes Enkelin

Iris, 49 Jahre – Margaretes Tochter, Romys Mutter

Margarete, 76 Jahre – Iris’ Mutter, Romys Großmutter

Edith, 72 Jahre – Barbaras Mutter, Franziskas Großmutter

Barbara, 54 Jahre – Ediths Tochter, Franziskas Mutter

Franziska, 27 Jahre – Barbaras Tochter, Ediths Enkelin

Hella, 50 Jahre – Julis Mutter

Susi, 53 Jahre – Saschas Mutter

Sascha, 21 Jahre – Susis Tochter, und Juli, 21 Jahre – Hellas Tochter

Epilog

Vorwort

Vierzig Jahre? Ist es schon so lange her, seit Maxie Wanders Buch „Guten Morgen, du Schöne“ erschien, oder erst so kurz? Viel, sehr viel ist geschehen in den vierzig Jahren seit der Veröffentlichung dieser unerhört persönlichen Dokumentation von Gesprächen mit neunzehn Frauen aus der DDR: über ihr Berufs- und Liebesleben, über ihre Rolle in Familie und Gesellschaft, ihre Realitäten und Träume. Doch obwohl so viel passiert ist und das System, von dem die Rede war, nicht mehr existiert, sind die Stimmen der zu Wort kommenden Frauen nach wie vor so eindringlich und stark, dass sie einem beim Lesen noch immer nahekommen. Dass sie bleiben. Dass sie gehört und verstanden werden, weit über die räumlichen und zeitlichen Grenzen der DDR hinaus.

Vierzig Jahre später haben sich Monika Stenzel und Ulrike Jackwerth für ihr Buch „He, du Glückliche!“ auf die Spuren von Maxie Wander begeben. Zusammen haben sie Frauen aus der ehemaligen DDR befragt sowie deren Töchter und Enkelinnen. Die Leitfrage ihrer Gespräche war die naheliegende: Was ist geblieben von der Frauenrolle im Sozialismus, dem Selbstverständnis und der Selbstständigkeit der vielen werktätigen Mütter, einer anders verstandenen Emanzipation? Wie sind diese Frauen umgegangen mit Wende und Systemwechsel? Wie hat sich ihr Leben und Träumen verändert? Und gibt es noch immer etwas Verbindendes, Gemeinsames zwischen diesen Frauen und Einzelschicksalen in all ihrer Unterschiedlichkeit und Individualität?

Als Monika Stenzel mir in einer frühen Phase von diesem Projekt erzählte und ich die ersten transkribierten, in einen Erzählfluss gebrachten Geschichten lesen durfte, war meine größte Frage: Warum ist noch keiner auf diese Idee gekommen? Warum hat es ganze vierzig Jahre gedauert (so lange, nicht so kurz!), bis sich zwei mutige Frauen aufgemacht haben, um noch einmal zuzuhören und vor dem Hintergrund von Maxie Wanders Frauenselbstporträts nach Prägungen und Mustern zu fragen – und nach den Möglichkeiten, daraus auszubrechen oder aufzubrechen.

Doch vielleicht ist es auch gut, dass es so lange gedauert hat von Maxie Wander bis zu diesem Buch. Vierzig Jahre, zwei Generationen später – das ist ein großer zeitlicher Abstand, und er umfasst mehr als fünfundzwanzig Jahre neue Systemerfahrung westlicher Art. Diese zeitliche Distanz öffnet nicht nur einen weiten Raum für Lebenserzählungen und Reflexionen, sondern gibt auch den Blick frei auf Generationenverläufe: auf das, was weitergegeben wird von Großmüttern zu Müttern, Töchtern, Enkelinnen, auf das, was sich verwandelt oder auch verloren geht. In all diesen Frauen, auch wenn sie nach der Wende geboren sind, scheint die Frage nach dem Erbe des verschwundenen Systems lebendig zu sein. Und das ist das eigentlich Bestechende dieser Geschichten: Monika Stenzel und Ulrike Jackwerth haben kein soziologisches Experiment verfolgt, keine Versuchsanordnung durchexerziert und auch keine These beweisen wollen. Sie haben Fragen gestellt, sich eingelassen auf ihr Gegenüber, gut zugehört und einfühlsam nacherzählt. Ihre Fragestellung ist nur deshalb immer wieder spürbar, weil sie die erzählenden Frauen selbst begleitet und in ihnen immer wieder nach Antworten sucht. Ihre Lebensgeschichten sind geprägt von der Geschichtlichkeit, die sich in jeder einzelnen Stimme auf besondere Weise niederschlägt. Es gibt Ähnlichkeiten, es gibt Unterschiede und dazwischen das Leben.

Man kann kaum anders, als diese Geschichten mit der Haltung der Autorinnen zu lesen: mit Empathie und Offenheit. Es sind Erzählungen, die Bekanntschaften gleichen, Begegnungen, die einen streifen und manchmal auch ins Herz treffen. Doch es geht nicht nur um Nähe. Dadurch, dass es sich um mehrere Generationen und große Zeiträume handelt, gibt es zugleich einen Weit- und Überblick, eine Vogelperspektive darauf, wie Muster sich bilden und verändern, wie das Leben so spielt. Und wie viel Kraft, Mut und Tapferkeit dazu gehört, diese Lebenswege mit ihren Brüchen und Umbrüchen zu gehen. Es ist gut, dass es vierzig Jahre gedauert hat bis zu diesem Buch. Doch es hätte keinen Tag später erscheinen dürfen.

John von Düffel

Hilde | 77

Eine gute Freundin hat mal von mir gesagt, ich würde nichts glauben, was man nicht messen oder wiegen kann.

Eine gute Freundin hat mal von mir gesagt, ich würde nichts glauben, was man nicht messen oder wiegen kann. Da hat sie recht, ich bin Realistin, habe einen kühlen Verstand. Von wegen himmelhoch jauchzend – zu Tode betrübt, so was gibt’s bei mir nicht. Und ich bin unnachgiebig und nicht sehr geduldig – ehrlich gesagt, möchte ich mich nicht zum Feind haben.

Ich bin ein Kriegskind, in Dresden geboren. Das Erste, woran ich mich erinnere, ist die Bombennacht im Februar 45 – ich war sechs. Meine Mutter riss mich aus dem Schlaf, und ich fand mich in einem Keller wieder. Ich hatte nur einen Schlüpfer, ein Nachthemd, Stiefelchen und einen Wintermantel an. Wir wurden in nasse Decken gewickelt, das weiß ich auch noch. So startete ich in ein völlig neues Leben.

Wir hatten alles, aber auch alles verloren. Mein Vater war Arzt, er wurde gleich zu Beginn des Krieges eingezogen. Durch seinen Beruf kannte er viele Menschen. Das half uns in der Not, und wir kamen in der Nähe von Dresden bei einem seiner Patienten unter, zusammen mit vierzig anderen Menschen, die unser Schicksal teilten. Irgendjemand dort schenkte mir ein hellblaues gehäkeltes Pullöverchen – ich erinnere mich genau – mit Perlmuttknöpfen. Ich war unendlich glücklich, denn ich besaß ja nur die Klamotten, die ich am Leibe trug. In dieser Zeit zogen wir von einem Ort zum anderen – meine Mutter, meine ältere Schwester und ich. Wir wohnten in winzigen möblierten Zimmern und gingen manchen Abend hungrig ins Bett. Bis einigermaßen Beständigkeit einkehrte, dauerte es. Ich weiß, dass ich erst in der 5. Klasse sowohl den Beginn als auch das Ende eines Schuljahres an einer Schule absolvierte. Ich war ein ewiges Wechselkind, aber ich glaube, es hat mir nicht geschadet.

Ich stamme aus sehr bürgerlichen Verhältnissen. Wir wohnten in der besten Gegend Dresdens – Weißer Hirsch. Das sagt dir sicher was. Meine Mutter war bis dahin die „Gattin“ meines Vaters. Nun musste sie in einer Fabrik arbeiten und hatte Freude dran. Sie war stolz und hat uns drei gut über die schwere Zeit gebracht. Mein Vater kam erst 47 aus der Gefangenschaft zurück. Wir zogen nach Hoyerswerda, und mein Vater eröffnete dort eine neue Praxis. Und dann ging die Ehe meiner Eltern krachen.

Mein Vater blieb, und wir gingen zurück nach Dresden. Da habe ich dann auch Abitur gemacht. Schon in der 9. Klasse verliebte ich mich zum ersten Mal; in einen Hans. Und dieser Hans und seine spätere Frau Rike gehören bis heute zu meinen besten Freunden, seit mehr als fünfzig Jahren. Ist doch wunderbar, wenn man das sagen oder besser leben kann. Auf dem Weißen Hirsch gab’s das berühmt-berüchtigte Parkhotel, da fanden alle möglichen Feten und Schulfeste statt. Bei einem Fasching meiner Schule lernte ich meinen späteren Mann kennen. Er war aus Berlin und studierte Architektur in Dresden. Ich war in der 11. Klasse und verkleidet als Max, meine Freundin als Moritz, also genau das richtige Kostüm, um den Mann seines Lebens kennenzulernen. Ich wollte nicht mit ihm tanzen, weil er kein Kostüm trug, glaube ich. Aber er nahm meine Hand und zog mich auf die Tanzfläche. Berliner tanzen gut, und er konnte Rock’n’Roll und all die anderen Sachen. Was soll ich sagen, eine Woche später saßen wir auf einer Bank und haben uns geschworen zu heiraten. Verrückt! Und wir haben es getan. Vor nicht langer Zeit war unser fünfzigster Hochzeitstag, und wir begingen ihn nicht, wir zelebrierten ihn – drei Tage in einem schicken Hotel, mit Weißwein auf der Terrasse und Champagner im Bett.

Und jetzt ist er tot. Einfach weg. Hat mich verlassen, jedenfalls fühle ich mich verlassen, zurückgelassen. Er fehlt mir jeden Tag. Er war mein Freund, wir konnten uns so gut leiden, konnten uns so gut unterhalten. Ich will Kurt wiederhaben. Ist Quatsch, das geht natürlich nicht, aber der Gedanke kommt mir oft. Natürlich haben wir uns auch gezankt wie die Kesselflicker, aber nie ums Geld, und politisch waren wir sowieso einer Meinung. Ich könnte, ehrlich gesagt, gar nicht mit Leuten zusammen sein, die politisch anders ticken. Mit Genossen waren wir nie befreundet! Das war so seit ich denken kann.

Ehrlich gesagt, empfand ich den typischen DDR-Bürger als unangenehm. Dieses Duckmäusertum, dieses Angepasste, Schissige, ohne Courage! Wir sind zum Beispiel immer in die Wahlkabine gegangen und haben dort unser Kreuz gemacht. Die meisten nahmen den Wahlzettel entgegen, machten ihr Kreuz vor den Augen der Genossen und steckten ihn in die Wahlurne. Sie hatten Angst, einen Vermerk in ihrer Kaderakte zu bekommen. Und immer dieses Argument: „Denk an die Menschen in Nicaragua, denen geht es viel schlechter als uns hier!“ Ich verglich mich aber nicht mit Nicaragua, ich verglich mich mit der Schweiz, mit Österreich, mit Westdeutschland! Da gibt’s diesen Witz: „Warum gab’s in der DDR keinen Aal? – Weil keiner danach gefragt hat.“ Es war für jedermann spürbar, dass die DDR nicht der bessere Staat war. Der Anfang – das war Stalinismus pur! Es gab keine Idee. Die Sowjetunion dirigierte den Staat. Und dann die Plattmachung der SPD, zum Kotzen. Die mussten sich mit den ungeliebten Kommunisten zusammentun.

Für eine ganz kurze Zeit war ich Pionier mit Leib und Seele, meine Eltern ließen mich gewähren. Ich fand das toll, dieses blaue Halstuch, die gemeinsamen Spiele, Fahnenappell und all das. Das ging vielleicht ein Dreivierteljahr. An dem Gymnasium, auf das ich später ging, hatte eine Klasse samt Lehrer Flugblätter mit durchaus demokratischem Inhalt verteilt. Die ganze Klasse wurde verhaftet und verurteilt, und der Lehrer bekam zwölf Jahre Zuchthaus mit der Begründung: Er hätte es verhindern müssen! Der Lehrer war Patient meines Vaters, deshalb erfuhren wir davon. Ab sofort war ich kein Pionier mehr.

Natürlich gab’s auch ein paar Sachen, die besser liefen als in der BRD. Zum Beispiel wurde mit den Nazis wirklich aufgeräumt – der Paragraph 175 wurde viel früher abgeschafft, und Frauen konnten ganz allein entscheiden, ob sie abtreiben wollten. Sie mussten nicht den Mann, den Arzt, das Amt oder den Papst fragen. Und nicht zu vergessen: Der grüne Pfeil!

Ich hätte gern Jura und Publizistik studiert. Aber wie soll ein Jurist in einer Diktatur Recht sprechen? Es schien mir unmöglich. Dieser Oststaat reduzierte alle Träume, die man haben konnte. Da war guter Rat teuer.

Über einen Freund erfuhr ich von einer freien Stelle an der Uni, ich ging hin und bekam sie. In dieser Abteilung wurde die Zuverlässigkeit elektronischer Bauelemente geprüft. Ja, so was gibt’s, auch wenn es komisch klingt. War kein schlechter Job, wir waren so ’ne Art menschlicher Computer. Wir rechneten und fertigten Statistiken an. Es war ein angenehmes Arbeiten. Alle waren jung, Politik wurde ausgeklammert, man mochte sich. Das lag nicht zuletzt am Chef. Er war ein kluger Kopf und wusste, was er tat. Ein kluger Kopf ist immer ein kluger Kopf, behaupte ich. So. Da hab ich gearbeitet, bis ich nach Berlin zog zu meinem Mann. Im Juni 61 haben wir geheiratet. Im Juni! Bedenke, im August kam die Mauer.

Wir wohnten in der Ruppiner Straße – die kreuzt die Bernauer – und so mussten wir mit ansehen, wie der Bau vonstattenging. Es war grauenhaft, wir waren wie gelähmt. Wir hatten das Gefühl, das Leben geht zu Ende – alles Suchen, Trachten, Hoffen war begraben. Auf die Idee, abzuhauen, sind wir in dem Moment gar nicht gekommen. Noch waren die meisten unserer Freunde hier, und der Gedanke, nie mehr zurückzukönnen, schien uns zu dem Zeitpunkt unerträglich.

Eins aber beschlossen wir: Keine Kinder in dieses Land zu setzen!

Über Empfehlung, ich hatte da immer Glück, bekam ich eine Stelle am Institut für angewandte Mathematik. Da ging es wieder um Statistiken. Aber mein Arbeitsfeld hatte sich erweitert, ich betreute und organisierte Tagungen, besorgte Literatur aus der Staatsbibliothek – das war meistens Westliteratur und die gab’s nur dort. Ich habe gern dort gearbeitet. Mein Mann als Architekt hatte größere Probleme. Architekt in der DDR – das war ein trauriges Los. Er durfte entweder Intershops oder Raststätten entwerfen. Was sollten wir machen? Wir mussten ja von was leben. Und wir wollten es auch so gut wie möglich unter diesen Umständen. Noch – wie gesagt noch – waren fast alle unsere Freunde da. Aber so nach und nach verschwand der eine oder andere ab in den Westen. Bei den meisten klappte es, aber einige wurden auch geschnappt: Versuchte Republikflucht – Knast.

Wir wohnten damals in einer Einzimmerwohnung, Klo halbe Treppe tiefer, benutzt von drei weiteren Parteien. Man gewöhnte sich an die Zonenumstände. Wir machten das Beste draus und haben jede Zeit in unserem gemeinsamen Leben nach Herzenslust genutzt, nichts verschenkt, Glück gesammelt. Im Sommer fuhren wir in den Urlaub nach Hiddensee. Da musste man sich ins Zeug legen, um seinen Anspruch auf das Zimmer nicht zu verwirken – Geschenke mitbringen – Weihnachtspäckchen schicken. Einen Sommer konnten wir nicht fahren, ich war erkrankt, und unser Quartier war für immer weg. Die Ostsee war und ist für mich das Größte. Ich könnte kreischen vor Glück, wenn ich sie nur von Weitem sehe. Und dann werfe ich mich sofort in den Sand, diesen feinen weißen Sand. Und wenn ich wieder abfahren muss, heule ich jedes Mal. Ja. So bin ich auch. Wir haben übrigens kirchlich geheiratet, obwohl wir nicht in der Kirche waren. Wir sahen es als kleinen Widerstand gegen den Staat. Und außerdem ist es ja auch schön, wenn so die Glocken läuten – die Atmosphäre eben.

Meine Schwester war Lehrerin in Dresden und nie in der Partei. Ihr Argument: Dann müsste ich ja aus der Kirche austreten, und das kann ich vor meinem Gott nicht verantworten.

1984 haben wir dann doch einen Antrag auf Ausreise gestellt. Das war das Jahr, in dem viele auf einmal gehen durften. Da gab’s so ’ne Mauschelei: Strauß hatte der DDR einen Kredit gewährt, und im Gegenzug durften, glaube ich, zwanzigtausend Leute ausreisen. Letzteres hab ich erst später erfahren. Aber uns wollte man nicht rauslassen. Ich kann das nur so beschreiben: Du stehst an einer Bushaltestelle und wartest auf den Bus, aber wann er kommt und ob er kommt, weißt du nicht. Wir haben diese Zeit genutzt und fuhren mit unserem Trabi durch die DDR, sahen uns alles Wichtige und Schöne an. Man wusste ja nicht, ob man da wieder hinkäme.

1988 wurde unser Antrag genehmigt. Innerhalb von achtundvierzig Stunden mussten wir das Land verlassen haben und vorher einen sogenannten Laufzettel abarbeiten. Das schien fast unmöglich, denn man wurde auch da schikaniert. Hatte man den einen Punkt erledigt und kam zur nächsten Stelle, hieß es zum Beispiel: „Nein, Sie sind jetzt Ausländer und müssen eine Treppe höher.“ Wir mussten zu Banken, von denen wir bis dahin nicht mal wussten, dass es sie gab. Wir hatten kein Telefon, aber wir mussten uns beim Fernmeldeamt abmelden. Es waren zwei Wahnsinnstage. Alle unsere Freunde, die noch da waren, halfen. Wir waren ein wenig schlampig, hatten nichts vorbereitet. Du musstest doch jeden Gegenstand, jede Tasse, jedes Buch, also jeden Scheiß auflisten. Irgendwie haben wir das hingekriegt. Das Wichtigste aber war: Wie kriegen wir unseren Kater Leopold mit rüber? Für ihn brauchten wir ein Gesundheitszeugnis und eine Ausreisegenehmigung! Mein Mann wurde in dem Zusammenhang gefragt, wie viel denn die Katze wiege. Er war so überrumpelt, dass er was von fünfundzwanzig Kilo stammelte. ’ne Katze und fünfundzwanzig Kilo! Wir waren total durch den Wind. Ich sag dir: Ich war grün vor Angst in diesen Tagen. Schließlich waren wir schon fünfzig. Wir tauschten praktisch neu gegen alt. Jedenfalls hat dann ein befreundeter Tierarzt aus der Nachbarschaft alle Papiere für Leopold besorgt, und so sind wir am 30. Dezember 88 mit zwei Koffern und einem Kater durch den Tränentunnel nach Westberlin.

Unsere alten Freunde aus der Schulzeit, nämlich meine erste Liebe Hans und seine Frau, lebten schon länger dort und stellten uns ihr Haus zur Verfügung. Sie selbst waren zu der Zeit im Urlaub. Als wir dort ankamen, empfing uns ihre Tochter. Sie hatte das Haus über und über mit brennenden Kerzen geschmückt, und da hab ich erst mal losgeheult. Die Anspannung fiel von mir ab. Wie? Ich weiß nicht, wie hundert Steine meinetwegen.

Ja, natürlich kam Marienfelde – Aufnahmelager. Zum Glück mussten wir dort nicht wohnen, denn unsere Freunde hatten schon eine möblierte Wohnung für uns besorgt. Aber wann, und ob unser Haushalt nachkommen würde, das wussten wir nicht. Über das Arbeitsamt bekam ich einen Job in der Stadtbücherei in Charlottenburg; der Leiter dort stammte aus Meißen. Glück braucht der Mensch! Später wechselte ich in die Bibliothek eines Oberstufenzentrums für Recht und Wirtschaft. Da gefiel es mir sehr, das Publikum war toll, und ich habe da gerne gearbeitet, bis zur Rente.

Für meinen Mann war es viel schwieriger, einen Job zu finden. In der ersten Zeit war er freischaffend, betreute Projekte, die sich ergaben. Was Festes war nicht zu finden. Endlich, nach zwei Monaten, kamen unsere Möbel. Wir hatten inzwischen eine kleine, aber feine Wohnung und waren nur glücklich. Da kam mir nochmal der Gedanke, dass ich vielleicht doch gern ein Kind gehabt hätte, aber nun war ich zu alt. So ist das halt. Dafür haben wir schnell damit begonnen, uns andere Länder anzusehen. Für die große Welt fühlten wir uns nicht mehr jung genug, also beschränkten wir uns auf die Nachbarländer: Italien war und ist unser Lieblingsland.

Jaaa. Und dann fiel die Mauer. Wir haben das bejubelt, bekreischt, begrüßt, befeiert in selbiger Nacht. Es gab viele Wiedersehensfeten mit alten Freunden. Und jetzt war der Osten ja wieder offen! In einem hausinternen Blatt entdeckte ich eine Stelle für Architekten in Marzahn. Mein Mann war hin- und hergerissen, sollte er wieder im Osten arbeiten? Er nahm an und war – Gott sei Dank – dort auch recht glücklich. Immerhin war er in die Stadtplanung eingebunden. Nun konnten wir uns auch eine größere Wohnung leisten. Wie so oft kriegten wir die über Bekannte; das Glück war uns hold wie immer. Kurt hat alles umgebaut, wie du siehst, und wir haben eine Kleiderkammer, wir hatten immer eine Kleiderkammer, egal, wie groß die jeweilige Wohnung war.

Neulich hat mich unsere Vermieterin aus Paris angerufen und mir versichert, dass ich bleiben kann bis an mein Lebensende und länger; sie brauchen die Wohnung nicht für sich. Das ist beruhigend.

Wir waren hier sehr glücklich. Hier ist der Geist meines Mannes. Ich spüre ihn noch. Ich habe nichts verändert. Hier liegt seine letzte geöffnete Zigarettenschachtel, und dort liegen seine Stifte. Er war sein Leben lang ein starker Raucher. Manchmal hat es mich gestört, ich habe nie geraucht, aber es gehörte zu ihm. Ich wollte ihn nicht umerziehen. Ich hab ihn rauchend kennengelernt – was sollste hinterher umtauschen? Mir hat alles an ihm gefallen! Und ich glaube, ihm hat auch alles an mir gefallen …

Du hast mich nach Heimat gefragt. Da muss ich wirklich nachdenken, das ist nicht so einfach zu beantworten. Mein Mann hat Dresden nicht besonders gemocht. Doch wenn wir im Gartenlokal an der Elbe mit einem Glas Weißwein saßen und auf den Friedhof auf der anderen Seite blickten, hatten wir so was wie ein heimatliches Gefühl – meine Eltern sind dort begraben. Und eines Tages ist was Seltsames passiert: Ich seh’ von Weitem, wie mein Mann und meine Schwester vor dem Friedhof stehen, reden und sich dann in den Arm nehmen. Als ich bei ihnen ankomme, sagt meine Schwester: „Dein Mann hat soeben angehalten, ob ihr beide mit ins Familiengrab reinkönnt.“ Was soll ich sagen, damit hätte ich nie gerechnet.

Dresden ist nie meine Stadt gewesen. Die Dresdener waren schon immer sehr eigen, von sich überzeugt. Die wollen nichts abgeben, denken sie haben alles, wollen nichts Fremdes, keine Fremden. Deshalb ist es folgerichtig, dass diese ganze Pegida-Bewegung von hier ausgeht. Woanders hätte so was nach meiner Meinung nicht entstehen können. Diese Dreckschweine beleidigen die ganze Welt. Und wenn der Gabriel von Pack spricht, sage ich, das ist falsch. Das ist kein Pack, das sind kleine Handwerker, Geschäftsleute, Ärzte, alles marschiert da mit. Ich weiß das von Freunden. Deshalb – ich darf Dreckschweine sagen, aber ein Politiker muss sich beherrschen. Ich schäme mich für Dresden.