Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung

- -

- 100%

- +

Die verschiedenen Begriffe und Definitionen zur Beschreibung der Menschen mit geistiger Behinderung spiegeln auch die sich mit der Zeit verändernde Sichtweise wider, nämlich „von einem defektorientierten funktionalistischen hin zu einem individualistisch subjektorientierten Förderverständnis und damit zu einem grundlegend veränderten Menschenverständnis“ (Stöppler / Wachsmuth 2010, 15).

breites Spektrum

In dem breiten Spektrum der Definitionen und Beschreibungen der geistigen Behinderung gibt es unterschiedliche Sichtweisen: Einige Definitionen betonen mehr die Schwächen des jeweiligen Menschen, indem sie benennen, welche Fähigkeiten der Mensch mit geistiger Behinderung nicht hat; andere heben dagegen die vorhandenen Ressourcen hervor, wieder andere die besonderen Bedürfnisse. Tabelle 1 zeigt eine Übersicht verschiedener Sichtweisen und deren Merkmale.

Tab. 1: Sichtweisen und deren Merkmale

SichtweiseFokus aufDefizitorientierte Sichtweiseausschließlich Beeinträchtigungen, Defizite, Normabweichungen etc.Ressourcenorientierte SichtweiseKompetenzen, Fähigkeiten etc.Bedürfnisorientierte SichtweiseBerücksichtigung von Bedarfen, Wünschen etc.Teilhabeorientierte SichtweiseMöglichkeiten des gemeinsamen Miteinanders von Menschen mit und ohne BehinderungIm Folgenden werden zwei internationale und aktuelle Beschreibungen von geistiger Behinderung vorgestellt, die sich an zeitgemäßen Paradigmen (Kap.4.) orientieren und zu einem neuen Verständnis von geistiger Behinderung geführt haben. Dabei werden die individuellen Kompetenzen einer Person als Ausgangspunkt gesetzt.

1.2.1 AAMR

Die „American Association on Mental Retardation“ (AAMR) stellt 1992 das adaptive Verhalten im Kontext von Alltagssituationen zur Beschreibung der Unterstützungs- und Bildungserfordernisse in den Vordergrund und zielt darauf ab, geistige Behinderung über Kompetenzen und Ressourcen sowie den individuellen Hilfebedarf zu definieren. Zur Erstellung des Kompetenzprofils werden die Kategorien Kommunikation, Selbstversorgung, Wohnen, Sozialverhalten, Benutzung der Infrastruktur, Gesundheit und Sicherheit, Schulbildung, Arbeit und Freizeit herangezogen. Liegt in mindestens zwei der genannten Kategorien adaptiven Verhaltens dauerhafter Unterstützungsbedarf vor, wird von einer geistigen Behinderung ausgegangen (Eggert 2003, 498f.).

UN-BRK, Artikel 1

Zeitgemäße Ansätze zum Verständnis des Begriffs geistige Behinderung sollten unter Berücksichtigung der Wünsche und Fähigkeiten des Menschen das größtmögliche Maß gesellschaftlicher Teilhabe ermöglichen, wobei auch die Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen erfolgen muss (Küchler 2007, 31). Ausgangspunkt sollte immer die Person mit ihren individuellen Kompetenzen sein. Behinderung wird heute nicht mehr einseitig subjektbezogen und als Folge von Schädigungen und Störungen von Fähigkeiten beschrieben, sondern nimmt auch die sozialen Einflussfaktoren und die Abhängigkeit von unterschiedlichen Umweltbarrieren in den Blick. Dieser Aspekt wird u. a. auch in Art. 1 der UN-Behindertenrechtskonvention aufgegriffen, denn hier wird Behinderung definiert über „langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen“, die in Wechselwirkung mit unterschiedlichen Barrieren die umfassende Teilhabe an der Gesellschaft verhindern können.

1.2.2 ICF

WHO

Die World Health Organization (WHO) fokussiert mit der Erstellung der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) auch die Partizipationschancen eines Menschen. Die Vorgängerin, die „International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps“ (ICIDH) wurde von der WHO (1980) überarbeitet; in der Nachfolge wurde 2001 die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF), im Deutschen „Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ verabschiedet.

bio-psychosoziales Modell

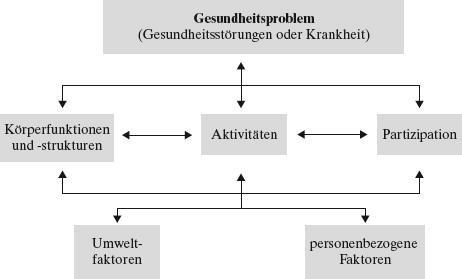

Mit der ICF wurde das bio-psycho-soziale Modell der ICIDH erweitert und der Lebenswirklichkeit betroffener Menschen besser angepasst. Das Ziel der ICF liegt darin, in standardisierter Form Komponenten von Gesundheit und damit verbundene Faktoren von Wohlbefinden zu definieren (DIMDI 2005, 9). Die WHO fokussiert somit explizit die Ressourcen einer Person in bestimmten Situationen (Seidel 2003). Die Relativität und Relation der Abweichungen werden durch die neuen Elemente Functioning und Health in den Vordergrund gerückt. Ausgegangen wird von einem bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung, das verschiedene Faktoren beinhaltet und in Relation setzt:

1. Körperfunktionen (physiologische und psychologische Funktionen von Körpersystemen, z. B. Sprache oder Wahrnehmung)

2. Körperstrukturen (anatomischer Teil des Körpers, z. B. Organe oder Gliedmaßen)

3. Aktivitäten und Partizipation (Handlung durch einen Menschen)

4. Umweltfaktoren (Teilhabe an Umwelt und Unterstützungssysteme; DIMDI 2005, 16).

Die Wechselwirkung bzw. komplexe Beziehung wird im folgenden Schaubild verdeutlicht.

Abb. 1: WHO-ICF (DIMDI 2005, 23)

Wechselwirkung

Behinderung wird hier als Oberbegriff verstanden, wenn auf einer dieser sich gegenseitig beeinflussenden Ebenen Beeinträchtigungen feststellbar sind. Diese sind wiederum abhängig von personenbezogenen Faktoren wie z. B. Alter, Geschlecht oder Bewältigungsstrategien und Umweltfaktoren (u. a. Netzwerkintegration oder Hilfsmittel; Wansing 2006, 79). Bezeichnet werden kann Behinderung demnach „als problematische oder fehlgeschlagene Wechselbeziehung zwischen den individuellen bio-psycho-sozialen Aspekten vor dem Hintergrund relevanter Kontextfaktoren“ (Schäfers 2009, 25).

Nicht mehr die Abweichung gemessen in Intelligenzquotienten (IQ), sondern Teilhabechancen sind entscheidende Kriterien. Eine erschwerte Partizipation von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben stellt die „eigentliche“ Behinderung dar (DIMDI 2005, 24f.). Persönliche Merkmale, z. B. eine Seh- oder Hörbeeinträchtigung, bilden einen der vielen möglichen Bedingungsfaktoren für eine Behinderung; weitere Faktoren können z. B. in einer behindernden Umwelt liegen. Ob eine mögliche Seh- oder Hörbeeinträchtigung zu einer Behinderung führt, hängt davon ab, ob die Umwelt derart gestaltet ist, dass eine Person mit den angeführten Beeinträchtigungen partizipieren kann, z. B. durch Ergänzung von auditiven und visuellen Informationen.

Personenebene

Die ICF nennt explizit keine Differenzierung zwischen Behinderungsarten, kennt insofern auch keine geistige Behinderung, sondern unterscheidet auf der Personenebene zwischen z. B. mentalen Funktionen, seh-, hör- und bewegungsbezogenen Funktionen (Schäfers 2009, 26). Durch Veränderungen der be-hindernden Bedingungen der Umwelt kann die vorliegende Behinderung / Exklusion verhindert werden. Ein relationales Verständnis von Behinderung sieht vor allem, dass die Person mit vorliegender Schädigung vielfältige Möglichkeiten der Partizipation hat, indem Barrieren abgeschafft werden. Eine Annäherung an das Gesamtbild der geistigen Behinderung ermöglicht der Dialog mit verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, deren unterschiedliche Perspektiven im folgenden Kapitel 1.3 vorgestellt werden (Speck 2016, 58).

1.3 Wissenschaftliche Perspektiven

Geistige Behinderung wird aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, die das Phänomen aus spezifischer Perspektive beleuchten, gesehen (Speck 2016, 58ff.). Jede Profession verfügt dabei über eigene Zugangsweisen.

1.3.1 Medizinische Perspektive

Ätiologie

Die medizinische Perspektive fokussiert vor allem die Ätiologie (Ursachen) der geistigen Behinderung. Diese suchte man bereits im 18. und 19. Jahrhundert und zwar als individuelles Merkmal einer Person. Heute gilt diese Perspektive als überholt, da es sich nach Meinung einiger Autoren vornehmlich um eine defizitorientierte Sichtweise handelt, die soziale Faktoren zu stark vernachlässigt. Dennoch ist die medizinische Sichtweise für das Verständnis für die besonderen Stärken und Schwächen des Kindes mit geistiger Behinderung relevant; das Wissen über das jeweilige Syndrom mit seinen phänotypischen Ausprägungen ermöglicht ein positives Einwirken (Neuhäuser 2016, 14f.).

Aus diesem Grunde erfolgt in Kapitel 2 eine ausführliche Darstellung der Ätiologie der geistigen Behinderung.

1.3.2 Psychologische Perspektive

IQ

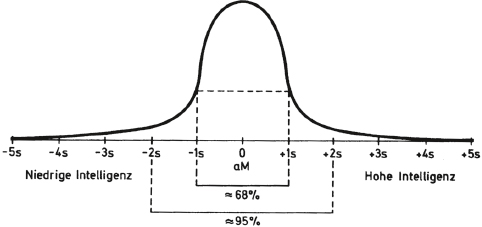

Die psychologische Perspektive fokussiert vor allem den Grad der Intelligenz und das adaptive Verhalten. In erster Linie steht der Intelligenzquotient (IQ) im Vordergrund; er wird mithilfe standardisierter Intelligenztests ermittelt. Geistige Behinderung wurde lange Zeit vor allem als „intellektuelle Retardierung“ (Speck 2016, 61) beschrieben; auch heute noch definiert die ICD-10 geistige Behinderung als einen „Zustand von verzögerter oder unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten […]“ (Dilling / Freyberger 2014, 273).

Wie Abb. 2 verdeutlicht, gilt ein IQ-Wert von 100 als durchschnittliche Intelligenz, ein Wert über 100 als überdurchschnittliche, dagegen ein Wert von unter 100 als unterdurchschnittliche Intelligenz. Von geistiger Behinderung spricht man, wenn die getestete Person einen Wert von mindestens zwei Standardabweichungen unter dem Durchschnitt liegt. Da eine Standardabweichung einem Wert von 15 entspricht, bezeichnet man eine Person mit einem IQ von 70 und weniger aus psychologischer Sicht als geistig behindert.

Abb. 2: Normalverteilung der Intelligenz und Standardabweichungen (Speck 2016, 63)

zwei internationale Klassifikationsschemata

Im Folgenden werden die zwei internationalen Klassifikationssche mata für Menschen mit geistiger Behinderung beschrieben:

Tab. 2: DSM-IV (Fornefeld 2013, 66)

Codierung des DSM-IVSchweregrad der intellektuellen BeeinträchtigungIQ-Wert317leichte geistige BehinderungIQ 50–55 bis ca. 70318.0mittelschwere geistige BehinderungIQ 35–40 bis 50–55318.1schwere geistige BehinderungIQ 20–25 bis 35–40318.2schwerste geistige BehinderungIQ unter 20 bzw. 25Eine derartige Stufenfolge der Intelligenzminderung wird von vielen pädagogisch orientierten Autoren sehr kritisiert, da die Entwicklungsfähigkeit eines Menschen sowie die sozialen und kulturellen Bedingungen in diesen statischen Angaben nicht berücksichtigt werden. Alternativ ist die Theorie der multiplen Intelligenz zu sehen, die mehrere Intelligenzen, z. B. linguistische, musikalische, körperlich-kinästhetische Intelligenzen gleichberechtigt autonom nebeneinander sieht (Gardner 2001). Die Fokussierung auf Teilbereiche trägt besonders auch dem Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung Rechnung (Speck 2016, 64f.).

1.3.3 Soziologische Perspektive

soziale Konstruktion

Aus soziologischer Perspektive wird Behinderung als soziale Konstruktion gesehen (Thimm 1972, Cloerkes 2003). Damit verbunden ist der gesellschaftliche Auftrag, sich mit Behinderung als gesellschaftlichem Thema zu beschäftigen. Als Forschungsgegenstand der „Soziologie der Behinderten“ stellt Cloerkes (2007, 3) „die soziale Wirklichkeit von Menschen mit Behinderungen“ dar. Zum Forschungsinteresse der Soziologie gehört damit auch die Beschreibung von Einstellungen und Verhalten gegenüber diesem Personenkreis. Typische Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit (geistiger) Behinderung sind z. B. Anstarren aber auch Almosendenken. Ein bekanntes Beispiel aus den Medien ist die „Aktion Sorgenkind“, in der jahrzehntelang Spenden für „Sorgenkinder“ gesammelt wurden; in einer wöchentlichen „Bilanz der guten Taten“ wurden die Spender gelobt. Dadurch wurden Betroffene in der Tat als bedürftige „Sorgenkinder“ und nicht als gleichberechtigte Bürger dargestellt (Rothenberg 2012, 32). Eine soziologische Definition von geistiger Behinderung liefert Markowetz (2008, 249):

Ein Mensch wird als geistig behindert bezeichnet, „wenn eine unerwünschte Abweichung vorliegt, die soziale Reaktion auf ihn entschieden negativ ist und deshalb seine Partizipationsmöglichkeiten am gesellschaftlich-sozialen Leben nachhaltig beschränkt werden und desintegrative, aussondernde Maßnahmen der Institutionalisierung von Behinderung auf den Plan rufen.“

Schon in sehr frühen Zeiten wurden in der Gesellschaft Unterschiede in der Anerkennung und Achtung von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen gemacht; Menschen mit geistiger Behinderung bzw. sogenannte Schwachsinnige standen schon damals in der Hierarchie weit unter den Menschen mit Sinnesschädigungen (Merkens 1988, 55). Auch heute werden Beeinträchtigungen und Behinderungen im geistigen Bereich gesellschaftlich „ungünstiger bewertet“ als z. B. körperliche Behinderungen (Cloerkes 2007, 105).

Normabweichungen

Die soziologische Perspektive fokussiert somit Behinderung als Resultat eines sozialen Abwertungs- und Stigmatisierungsprozesses. Eine wesentliche Rolle spielen die sozialen Folgen, die eine Person erfährt, wenn sie aufgrund einer Behinderung von der Norm abweicht. Eine Abweichung auf körperlicher, geistiger oder seelischer Ebene wird aufgrund der bestehenden Normen und Werte innerhalb einer Gesellschaft als negativ aufgefasst. Geistige Behinderung kann als gesellschaftliche Positionszuschreibung betrachtet werden. Behinderung gilt als soziale Kategorie in der Interaktion, nicht als Merkmal einer Person. Ein Mensch wird demnach dann und dadurch behindert, wenn er von den Normalitätsvorstellungen der Umwelt abweicht und eine negative soziale Reaktion auftritt. Als Ergebnis des sozialen Abwertungsprozesses wird die soziale Teilhabe erschwert (Markowetz 2008, 240). Wacker (2008a, 42) stellt pointiert dar: „Menschen mit Behinderung sind ‚Gegenstand‘ der Soziologie, weil und solange sie als ‚Besondere‘ behandelt werden.“ Damit ist Behinderung aber auch kein unveränderlicher Zustand; Zeit, Lebenssituation, Lebensbereich, Kultur etc. spielen dabei eine Rolle. Was in unserem Kulturkreis als Behinderung gilt, kann in anderen Kulturen als Normalität angesehen werden (Cloerkes 2007, 9ff.; Wacker 2009, 101ff.).

Zielsetzung

Ziel der Soziologie der Behinderten ist es, unabhängig von Art und Grad der Behinderung ein Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen (Wacker 2008b, 115). Einstellungen und Barrieren müssen analysiert werden, darauf aufbauend können Entstigmatisierungskonzepte und Veränderungsmöglichkeiten erforscht werden.

1.3.4 Pädagogische Perspektive

Die pädagogische Perspektive betrachtet Behinderung vor allem im Kontext von Bildung und Erziehung. Behinderung stellt die Pädagogik vor die Aufgabe, Bildung und Erziehung trotz oder gerade aufgrund anderer Ausgangsbedingungen zu realisieren. Speck (2016, 74f.) formuliert diesen Zusammenhang:

„Was pädagogisch zu gestalten ist, bestimmt sich nicht primär oder allein von der Behinderungsart her, der ein Kind zugeordnet wird, und von Normen einer Behinderungs- oder Defizitorientierung, sondern hat sich umgekehrt daran zu orientieren, was ein Kind pädagogisch braucht, um trotz seiner Lernhindernisse die ihm möglichen Persönlichkeits- und Sozialkompetenzen (Fertigkeiten, Einstellungen) zu erlangen, die ihm eine sinnvolle soziale Teilhabe an seiner Lebenswelt ermöglichen.“

Pädagogik legt also den Fokus auf die Lernmöglichkeiten und die entsprechende Gestaltung der Lernumwelt, um den Lernprozess zu fördern. Dabei werden individuell verschiedene Möglichkeiten und individuell adäquate Erziehungs- und Bildungsziele und Methoden betrachtet.

Erziehung und Bildung

Die pädagogische Sichtweise fokussiert vor allem die Aufgabe der Erziehung und Bildung sowie Lernmöglichkeiten und -umgebungen, die entsprechend den individuellen Möglichkeiten, Bedürfnissen und Ressourcen gestaltet werden. Dabei spielen spezifische Anregungen und Unterstützungsangebote, z. B. didaktisch / methodische Prinzipien für Bildung und Unterricht eine Rolle, wie beispielsweise Elementarisierung, Anschaulichkeit, Strukturierung, Lebensnähe, Individualisierung und adaptives Lernen (Stöppler / Wachsmuth 2010, 50ff.). Die pädagogische Sichtweise stellt nicht die Behinderung in den Mittelpunkt der Betrachtungen: Primäres Interesse hat die Beeinträchtigung von Bildung und Erziehung, daher bezeichnete Bleidick (1984, 186) Behinderung als „intervenierende Variable“ im Erziehungsprozess und führt als Beispiel die / den SchülerIn mit Körperbehinderung an, die / der aus medizinischer Sicht durchaus behindert ist, aber am Gymnasium lernzielgleich unterrichtet wird und demnach im pädagogischen Sinne nicht behindert ist. Erziehung und Bildung kann auch ohne Vorliegen einer nachweisbaren Schädigung beeinträchtigt sein. Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung ist aus pädagogischer Sicht äußerst heterogen, denn der besondere Bildungs- und Erziehungsbedarf kann als Resultat spezifischer Lebenssituationen, unter den Bedingungen einer organischen Schädigung sowie gesellschaftlicher Erwartungen und Zuschreibungen gesehen werden (Fornefeld 2013, 91f.).

Zusammenfassung

Der pädagogischen Perspektive dieses Buches liegt eine kompetenz- und entwicklungsorientierte Sichtweise zugrunde, die von lern- und entwicklungsfähigen Individuen ausgeht. Dabei wird der Begriff „Menschen mit geistiger Behinderung“ beibehalten, um einen notwendigen Begriff zu nennen und einen möglichst respektvollen Umgang zu gewährleisten.

Fornefeld, B. (2013): Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik, 5. Aufl. Ernst Reinhardt, München / Basel

Speck, O. (2016): Menschen mit geistiger Behinderung: Ein Lehrbuch zur Erziehung und Bildung, 12., überarb. Aufl. Ernst Reinhardt, München / Basel

Übungsaufgaben zu Kapitel 1

Aufgabe 1

Welche der im Kasten in Kapitel 1.1 genannten Begriffe enthalten stigmatisierende und vorurteilsbehaftete Inhalte? Welche sind exklusiv / inklusiv?

Aufgabe 2

Versuchen Sie, eine eigene Definition von geistiger Behinderung zu entwerfen.

Aufgabe 3

Schauen Sie sich einen der folgenden Spielfilme an, in denen geistige Behinderung thematisiert wird. Wie werden Menschen mit geistiger Behinderung dargestellt?

2 Ätiologie der geistigen Behinderung

„Es ist keine Krankheit! Es ist eine Kondition, ein Zustand.

So wie der eine blond ist, habe ich eben das Down-Syndrom.

Es ist viel mehr ein Charakteristikum als eine Krankheit. (…)

Es war die Medizin, die damit begonnen hat, den Begriff im Diskurs als Krankheit zu prägen“ (Pineda 2010).

medizinische Ursachen

Ätiologie bedeutet die Lehre von den Ursachen von Erkrankungen und ihren auslösenden Faktoren, in diesem Kontext also die möglichen Ursachen der geistigen Behinderung aus medizinischer Sicht.

Die neuere biogenetische Forschung hat detaillierte ätiologische Daten ermitteln können (Speck 2016, 58).

Es ist zu berücksichtigen, dass eine Beeinträchtigung abhängig ist von Art, Schwere und Zeitpunkt der schädigenden Einwirkung sowie den Kontextfaktoren (Seidel 2006, 162). Die medizinische Perspektive wird häufig aufgrund der ihr zugewiesenen Defizitorientierung kritisiert, dennoch hat sie großen Nutzen für die pädagogische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung (Fischer 2008, 21). Einige Erkrankungen können durch frühzeitiges Erkennen und Wissen über phänotypische Besonderheiten in der Entwicklung weitgehend gemildert werden. Untersuchungen der Ätiologie von Behinderungen sind wichtig, um ein mögliches Risiko für andere Familienmitglieder (weitere Kinder, Bruder oder Schwester mit Kinderwunsch) festzustellen. Auch kann eine ätiologische Diagnose Informationen über weitere Erkrankungen (Komorbidität), Verlauf, Folgen und therapeutische Implikationen verschaffen. Aufgrund klinisch-genetischer Untersuchungen können bei ungefähr 40–60 % der Menschen mit geistiger Behinderung die Ursachen festgestellt werden (Haveman / Stöppler 2014, 39).

ätiologische Ursachen

Es gibt verschiedene ätiologische Ein- und Aufteilungen der Behinderungen; im Folgenden soll eine Aufteilung nach

1. chromosomal verursachter geistiger Behinderung,

2. metabolisch verursachter geistiger Behinderung und

3. exogenen Formen

erfolgen. Daneben gibt es eine Reihe von Erkrankungen und Syndromen, die bislang noch ätiologisch unklar sind.

2.1 Chromosomal verursachte geistige Behinderung

Erbkrankheiten

Menschliche Erbkrankheiten basieren auf Veränderungen der Chromosomenzahl oder -struktur, auch phänotypische Auswirkungen sind darauf zurückzuführen. Chromosomal bedingte geistige Behinderungen entstehen durch Abweichungen der Chromosomen in Anzahl (numerische Chromosomenaberrationen) oder Struktur (strukturelle Chromosomenaberrationen). Zum Verständnis ist ein kleiner Exkurs zu den genetischen Grundlagen notwendig.

Die Chromosomen des Menschen

Regelrechter Chromosomensatz: Die Chromosomen des Menschen enthalten die genetischen Informationen und bestehen aus DNS (Desoxyribonukleinsäure) und Proteinen. In jeder Körperzelle des Menschen befinden sich 46 Chromosomen bzw. 23 Chromosomenpaare. Jedes Chromosom ist demnach zweifach vorhanden bzw. besteht aus zwei haploiden Sätzen mit jeweils 23 Chromosomen (ein Chromosomensatz stammt aus der Eizelle der Mutter, ein Chromosomensatz aus dem Spermium des Vaters). Unterschieden werden können 22 Körper- oder autosomale Chromosomenpaare (1–22) sowie ein Geschlechts- oder gonosomales Chromosomenpaar (23) – dieses besteht beim Mann aus einem X-und einem Y-Chromosom, bei der Frau aus zwei X-Chromosomen. Jedes Chromosom ist mit einem DNS-Molekül ausgestattet, auf dem Tausende von Genen aufgereiht sind. Bei Teilung der Zelle wird die DNS verdoppelt bzw. repliziert, bei den sich neu bildenden Tochterzellen wird ein vollständiger Satz von Genen vererbt (Steffers / Credner 2011, 13ff.; Reece et al. 2016, 380ff.).