Einführung in die Pädagogik bei geistiger Behinderung

- -

- 100%

- +

Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wassermann, S. A., Minorsky, P. V., Jackson, R. B. (2016): Campbell Biologie. 10. Aufl. Pearson, Hallbergmoos

Übungsaufgaben zu Kapitel 2

Aufgabe 1

Welche Bedeutung hat die Ätiologie im Kontext der Geistigbehindertenpädagogik?

Aufgabe 2

Wie kommt es zu numerischen und strukturellen Chromosomenaberrationen?

Aufgabe 3

Nennen Sie jeweils Beispiele für Schädigungen, die prä-, peri- und postnatal auftreten können.

3 Erscheinungsformen geistiger Behinderung

3.1 Häufige Syndrome

„Ich habe down-Syndrom

Aber ich stehe da zu

und ich bin kein Alien

denn ich bin so wie ich bin

und jeder soll es verstehen

und mich respektieren“ (Giesler 2002, 69)

Ausdifferenzierung

Durch die Weiterentwicklung der Geistigbehindertenpädagogik aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie nicht zuletzt durch starke Elternvereinigungen konnte viel Wissen über einzelne Syndrome akkumuliert und analysiert werden, sodass die Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung immer differenzierter gesehen wird (Stöppler / Wachsmuth 2010, 72).

Das Wort Syndrom weist darauf hin, dass bei verschiedenen Menschen bestimmte Symptome, Auffälligkeiten oder Krankheitsanzeichen ähnlich oder gleich vorliegen.

In diesem Kapitel erfolgt ein Überblick über Syndrome, die am häufigsten auftreten, d. h., die mindestens 1:100.000 (auf 100.000 Geburten erfolgt eine Geburt mit diesem Syndrom) vorkommen und mit geistiger Behinderung unterschiedlicher Ausprägung einhergehen. In alphabetischer Reihenfolge wird jeweils skizziert, wer als erstes das Syndrom beschrieben hat, die geschätzte Häufigkeit, phänotypische Informationen sowie besondere Kompetenzen und Ressourcen, die in Betreuung und Bildung berücksichtigt werden sollten.

Einzigartigkeit

Die Übersicht erfolgt im Bewusstsein, dass – unabhängig von genetischen Prädispositionen – vielfältige Faktoren auf die Persönlichkeit des betreffenden Menschen einwirken. Der Personenkreis der Menschen mit geistiger Behinderung ist keine homogene Gruppe von Merkmalsträgern! Jeder hat einzigartige Fähigkeiten und Interessen. Es geht keinesfalls um eine defizit- und symptomzentrierte Beschreibung und Zuschreibungskategorie, sondern vor allem um Ressourcenorientierung. Eine Syndrom-Diagnose kann auch sinnvoll sein, um frühzeitig Kenntnisse über physische und psychische Begleiterkrankungen sowie Therapie- und Fördermaßnahmen zu gewinnen und einzuleiten.

Syndrom-Beschreibungen

Sarimski (2009, 164ff.) zeigt drei wesentliche Aspekte von Syndrom-Beschreibungen auf, nämlich

Phänotyp

Das Verständnis für die besonderen Stärken und Schwächen des Kindes mit geistiger Behinderung können durch das Wissen über das jeweilige Syndrom mit seinen phänotypischen Auswirkungen verstärkt werden (Neuhäuser 2016, 15). Eine frühe Diagnose bietet den Eltern zudem die Möglichkeit, sich der genetischen Risiken bewusst zu werden und die Information bei der weiteren Familienplanung zu berücksichtigen.

Individualität

Jedoch sollte immer verdeutlicht werden, dass es sich bei den Beschreibungen des Phänotyps stets um Wahrscheinlichkeitsmerkmale, nicht um obligate Merkmale und Verhaltensweisen handelt, wobei individuelle Abweichungen immer möglich sind. Das Konzept der Verhaltensphänotypen als Kombination von Entwicklungs- und Verhaltensmerkmalen, die bei einem bestimmten Syndrom wahrscheinlicher sind als bei anderen Syndromen, beschreibt einerseits das Typische eines Syndroms, lässt aber gleichzeitig die Möglichkeit individueller Abweichungen von diesen Typisierungen offen (Flint / Yule 1994; Sarimski 2003).

Variabilität

Innerhalb der benannten Syndrome gibt es eine große Variabilität. Es sollte darauf geachtet werden, dass sowohl die sichtbaren als auch die nicht sichtbaren Phänomene bei jedem Menschen, auch wenn sie mit einem bestimmten Syndrom in Zusammenhang gebracht werden, in sehr unterschiedlicher Anzahl, Ausprägung und Wirkung vorhanden sind. In jedem Fall steht der Mensch in seiner Einzigartigkeit und nicht das Syndrom im Vordergrund.

Im weiteren Verlauf erfolgt eine Übersicht ausgewählter Syndrome.

Tab. 7: Übersicht bekannter Syndrome geistiger Behinderung

Bezeichnung:Angelman-SyndromErstmals beschrieben:Harry Angelman (1965)Häufigkeit:1:20.000Ätiologie:Deletion mütterliches 15q11-13Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:Mikrozephalie (zu kleiner Schädel mit vermindertem Umfang); abgeflachtes Hinterhaupt; eingezogenes Mittelgesicht; tiefliegende Augen; relativ breiter Mund mit oft vorgestreckter Zunge; Zahnfehlstellungen; kräftiger Unterkiefer mit spitzem Kinn; Hypopigmentierung (verminderte Pigmentierung der Haut); Krampfanfälle; verzögerte motorische Entwicklung; Ataxie (Störung der Bewegungskoordination mit unkontrollierten Bewegungen); beeinträchtigte sprachliche Entwicklung; häufig unpassendes Gelächterhäufige Erkrankungen:Infektionen der Atemwege; Mittelohrentzündungen; Übergewicht; abnormes EEGKompetenzen:sehr freundlich; gute visuelle Wahrnehmungsleistungen; gutes Gedächtnis (Neuhäuser 2016, 49ff.; Hogenboom 2006, 95ff.) Bezeichnung:Autismus-Spektrum-StörungenTiefgreifende Entwicklungsstörungen (ICD-10), werden in mehrere Untergruppen eingeteilt:- frühkindlicher Autismus- atypischer Autismus- Rett-Syndrom- desintegrative Störungen des Kindesalters- überaktive Störungen mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien- Asperger-Syndrom- sonstige tiefgreifende EntwicklungsstörungenÄtiologie:multikausal:- genetische Einflüsse- komorbide Störungen- Hirnfunktionsstörungen- kognitive und neuropsychologische Symptome- emotionale sowie Störungen der Theory of Mind / Empathie (Remschmidt / Kamp-Becker 2006, 34).Im Folgenden werden die zwei häufigsten / bekanntesten Formen von Autismus skizziert.

Bezeichnung:Frühkindlicher Autismus„Eine abnorme oder beeinträchtigte Entwicklung, die sich vor dem dritten Lebensjahr manifestiert, eine gestörte Funktionsfähigkeit in den drei psychopathologischen Bereichen der sozialen Interaktion, der Kommunikation und im eingeschränkten repetitiven Verhalten“ (Remschmidt et al. 2012, 21).Erstmals beschrieben:Leo Kanner (1943)Häufigkeit:Jungen sind drei- bis viermal häufiger betroffen als Mädchen.Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:Früher Beginn; min. sechs Symptome in den drei Bereichen: „qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen sozialen Interaktion“ (z. B. die Unfähigkeit Blickkontakt herzustellen, Gestik, Mimik etc. zur sozialen Interaktion zu verwenden); „qualitative Auffälligkeiten der Kommunikation“ (z. B. die Störung der Entwicklung der gesprochenen Sprache, Echolalie, monotone Sprachmelodie); „begrenzte, repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten“ (z. B. stereotypes Verhalten, ungewöhnliche Interessen, zwanghaftes Bedürfnis nach unveränderter Umwelt)(Remschmidt et al. 2012, 23f.)Unterschieden wird zwischen dem Low-Functioning-Autismus (Personen mit beeinträchtigter Intelligenz und Sprache) und dem High-Functioning-Autismus (keine Intelligenz- und Sprachbeeinträchtigungen). Bezeichnung:Asperger-SyndromErstmals beschrieben:Hans Asperger (1944)Häufigkeit:große Variationen, abhängig von den Definitionen11–10.000 (Kamp-Becker & Bolte 2014,26) Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:keine allgemeine Entwicklungsverzögerung, keine Beeinträchtigung im sprachlichen und kognitiven Bereich; Beeinträchtigungen in der sozialen Interaktion: Besonderheiten der nonverbalen Kommunikation, z. B. deutlich reduziertes bzw. nicht vorhandenes nonverbales Verhalten, kein sozial gerichteter Gesichtsausruck, fehlendes soziales Lächeln, keine konventionellen Gesten;Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzunehmen, zu gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und Gefühlen; Mangel an sozioemotionaler Gegenseitigkeit, d. h. keine Wechselseitigkeit in einer Beziehung (z. B. geht der Mensch mit Asperger-Autismus meist nicht auf Gesprächsinhalte und Fragen ein); fehlendes intuitives Verständnis für soziale Regeln; Mangel, spontane Freude, Interessen oder Tätigkeiten mit anderen zu teilen.Auffälligkeiten der Kommunikation, z. B. großer Wortschatz mit originellen Wortschöpfungen, mangelnde „Theory of Mind“; Sonderinteressen an bestimmten Wissensgebieten, z. T. zwanghafte Verhaltensweisen bzgl. des Einhaltens von Routinen und Ritualen Bezeichnung:Cornelia de Lange-SyndromErstmals beschrieben:Cornelia Catharina de Lange (1933)Häufigkeit:1:40.000–100.000Ätiologie:unklarBesonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:typische Gesichtsmerkmale: zusammengewachsene Augenbrauen; buschige Wimpern; tiefer Haaransatz; Hypertelorismus; Fehlbildungen der Augen; Minderwuchs; Anomalien der Extremitäten;selbstverletzendes Verhalten;autistisch-ähnelnde Verhaltensweisenhäufige Erkrankungen:Infektionen der Atemwege (Neuhäuser 2016, 73ff.) Bezeichnung:Cri-du-chat-Syndrom (Katzenschrei-Syndrom; aktuelle Bezeichnung: 5p-minus-Syndrom)Erstmals beschrieben:Jérôme Léjeune (1963)Häufigkeit:1:20.000–50.000; Frauen sind häufiger betroffen als MännerÄtiologie:partielle Deletion 5p15.2Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:typische Gesichtsmerkmale: kleines Kinn; tiefsitzende Ohren; Mikrozephalie; vorzeitiges Ergrauen der Haare; niedriges Geburtsgewicht; Verzögerung der motorischen, sprachlichen und geistigen Entwicklung; schrilles (katzenähnliches) Schreien während der Kindheitsphase, auf das die Betroffenen häufig reduziert werden (daher aktuelle Bezeichnung: 5p-minus-Syndrom); aggressives Verhaltenhäufige Erkrankungen:Magen-, Darm-, Herz- und Atemprobleme / -infektionenKompetenzen:motorische Kompetenzen; lebenspraktische Fähigkeiten; kontaktfreudig; freundlich (Neuhäuser 2016, 168ff.) Bezeichnung:Down-Syndrom (Trisomie 21)Erstmals beschrieben:John Langdon Down (1866)Häufigkeit:1:600–800Ätiologie:Trisomie des Chromosom 21 (Freie Trisomie, Translokationsform, Mosaik-Form)Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:typische Gesichtsmerkmale: Epikanthus (zusätzliche Lidfalte); schräg nach oben geneigte Lidspalten; kleiner Mund und Kiefer; schmaler Gaumen; Minderwuchs; teils unvollständig entwickelte Handknochen; Sandalenfurche (großer Abstand zwischen dem ersten und zweiten Zeh);Muskelhypotonie (Überdehnbarkeit der Gelenke); verzögerte Sprachentwicklung; sprachliche Auffälligkeitenhäufige Erkrankungen:angeborener Herzfehler; Immunabwehrschwäche; Magen-Darm-Obstruktionen; Sehstörungen (Schielen, Kurz- oder Weitsichtigkeit, Keratokonus, Nystagmus oder Linsentrübungen); Schwerhörigkeit; Hypothyreose; Hepatitis B; Leukämie; Adipositas; Demenz vom Alzheimer Typ (Kap. 8.3)Kompetenzen:gut ausgebildete pragmatische Kompetenzen; gute soziale Kompetenzen; Erwerb der Schriftsprache; Freude am Imitieren der Bewegungsabläufe; Stärken im visuellen Bereich; frühe Lesekompetenz; musikalische Kompetenzen (Wilken 2014) Bezeichnung:Fetales Alkohol-Syndrom (Alkoholembryopathie)Erstmals beschrieben:Jacqueline Rouquette (1957), Paul Lemoine (1968) Häufigkeit:1:300–1.000Ätiologie:Alkoholembryopathie (durch mütterlichen Alkoholmissbrauch während der Schwangerschaft, Kap. 2.3)Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:typische Gesichtsmerkmale: kleine Lidspalten; kurze Stupsnase; dünne Oberlippe (mit dünnem, rotem Rand); Mikrozephalie; Gelenkfehlbildungen; kleineres und leichteres Geburtsgewicht; verzögerte motorische, sprachliche und kognitive Entwicklung; Hyperaktivität; Ablenkbarkeit; Aufmerksamkeitsstörungen; Impulsivität und leichte Erregbarkeit sowie Irritierbarkeit bei relativ geringen Anlässen, wie z. B. Kritikhäufige Erkrankungen:Augenerkrankungen (Optikusatrophie / -hypoplasie, Ptosis, Refraktionsanomalien [Myopie, Strabismus]); Mittelohrentzündungen; Störungen des zentralen Nervensystems; angeborener Herzfehler; stark herabgesetztes Schmerzempfinden, sodass die Kinder sehr genau beobachtet werden müssen, um Erkrankungen und Verletzungen zu erkennenKompetenzen:soziale Kompetenzen; freundliches Wesen (Stöppler / Wachsmuth 2010, 74f.) Bezeichnung:Fragiles-X-SyndromErstmals beschrieben:James Purdon Martin, Julia Bell (1943)Häufigkeit:1:3.000 – 4.000Ätiologie:gonosomale Aberration; Deletion Xq27.3 Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:typische Gesichtsmerkmale: längliches Gesicht, große Ohren, muskuläre Hypotonie, weiche Haut, hoher Gaumen, Makrozephalie, Kurzsichtigkeit, Mittelohrentzündungen, Störungen der Koordination von Grob- und Feinmotorik; sprachliche Auffälligkeiten: Perseverationen und Echolalie (Wiederholungen); Besonderheiten: autistiforme Kontaktstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen mit und ohne Hyperaktivität (ADHD), epileptische Anfälle (20 %); typische Verhaltensauffälligkeiten: (Hyperaktivität, oppositionelles Verhalten, Wutanfälle, autistische Verhaltensweisen, Blickvermeidung, Handflattern, soziale Ängstlichkeit); Frauen sind häufig weniger stark beeinträchtigt (Richstein 2009; Stöppler / Wachsmuth 2010, 75ff.) Bezeichnung:Noonan-SyndromErstmals beschrieben:Jacqueline Noonan (1963)Häufigkeit:1:1.000 – 2.500Ätiologie:X0-Konstitution, autosomal dominant, 12qABesonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:typische Gesichtsmerkmale: große und tiefsitzende Ohren; Hypertelorismus; Minderwuchs; Skelettanomalien; Ess- und Trinkschwächen; Herzfehler; Seh- und Hörbeeinträchtigungen;Muskelhypotonie; verzögerte Pubertät; Hodenhochstand Bezeichnung:PhenylketonurieErstmals beschrieben:Ivar Asbjørn Følling (1934), George Jervis (1953)Häufigkeit:1:10.000 Ätiologie:Störung des Aminosäurestoffwechsels, 12q23, autosomal rezessivBesonderheiten in Phänotyp / Entwicklung / Verhalten:blond; blauäugig; fehlende Pigmente; Hautveränderungen;bei Geburt vorhandene Funktionen lassen progressiv nach; psychische Auffälligkeiten (aggressives, zerstörendes Verhalten, Hyperaktivität)häufige Erkrankungen:Übelkeit und Erbrechen; Krampfanfälle. Bei konsequenter PKU-Diät normale Entwicklung; Frühdiagnose durch Guthrie-Test möglich (Kap. 2.4) (Achse 2010, 61) Bezeichnung:Prader-Willi-SyndromErstmals beschrieben:Andrea Prader, Alexis Labhart und Heinrich Willi (1956)Häufigkeit:1:10.000 – 25.000 (Männer sind häufiger betroffen)Ätiologie:Deletion / Translokation 15q11-13Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung / Verhalten:typische Gesichtsmerkmale: schmale Stirn, Epikanthus, ophthalmologische Probleme (Strabismus); Kleinwuchs; auffallende Hypotonie (bis etwa zum 2. Lebensjahr); Überstreckbarkeit der Gelenke; schwache Muskeleigenreflexe; Skoliose;verzögerte motorische, sprachliche und kognitive Entwicklung; verzögerte sexuelle Entwicklung (mangelhafte Entwicklung der Geschlechtsorgane [Kryptorchismus bei Jungen]); häufige Unfruchtbarkeit; verzögertes Einsetzen der Pubertäthäufige Erkrankungen:Hyperphagie (ungewöhnlich gesteigerte Nahrungsaufnahme, einsetzend zwischen 1–6 Jahren); Adipositas (unersättlicher Appetit bei gleichzeitig reduziertem Kalorienbedarf, reduziertes / verzögertes Sättigungsgefühl); Bluthochdruck; Herz-Kreislauf-Beschwerden; Atemnot Kompetenzen:Handlungsintelligenz; visuelle Fähigkeiten; Lesefähigkeit; großer Wortschatz; interessiert (Achse 2010, 112; Hogenboom 2006, 85ff.) Bezeichnung:Rett-SyndromErstmals beschrieben:Andreas Rett (1966)Häufigkeit:1:10.000 –15.000, meist nur Frauen betroffenÄtiologie:unklar, Xq28-ChromosomBesonderheiten in Phänotyp / Entwicklung / Verhalten:normale Entwicklung bis zum 18. Lebensmonat, danach Regression sozialer, sprachlicher und adaptiver Funktionen; bereits erreichte Bewegungsfähigkeiten gehen verloren; Störungen der Sensorik und Integration von Wahrnehmungsreizen; Entwicklung motorischer Stereotypien (Waschbewegungen der Hände, Klatschen, Kneten); motorische Ausfälle durch Ataxie und Apraxie des Gehenshäufige Erkrankungen:Anomalien der Atmung (Hyperventilation, Anhalten des Atems); Epilepsie (in 80 % der Fälle); sekundäre Mikrozephalie; etwa zwei Drittel der PatientInnen überleben die ersten zwei Jahrzehnte; Sterblichkeit bei älteren PatientInnen durch Infektionen der Atemwege oder Unfälle beeinflusst; frühe Sterblichkeit hängt vor allem mit schwerer geistiger Behinderung zusammenKompetenzen:musikalische Fähigkeiten (Achse 2010, 73) Bezeichnung:Williams-Beuren-SyndromErstmals beschrieben:J. C. P. Williams und Alois J. Beuren (1961 / 1962)Häufigkeit:1:7.500 –15.000Ätiologie: Deletion 7q11.23Besonderheiten in Phänotyp / Entwicklung/Verhalten:längliche Kopfform; Mikrozephalie; kurze Lidspalten; sternförmiges Irismuster; Schielen; flache, schmale Nasenwurzel; Stupsnase; Pausbacken im Kindesalter; großer Mund mit vollen Lippen; meist offener Mund; Zahnanomalien; kleines Kinn und prominente Ohrläppchen; tiefe und raue Stimme; bei blauen Augen oft weißliche, radspeichenartige Einschlüsse der Iris sichtbar; schwere Probleme bei der Nahrungsaufnahme mit Erbrechen und Nierenfunktionsstörungen; Kleinwuchs; Herzfehler und Verengung großer Arterien führen zu Herz-Kreislauf-Problemen; Veränderungen der Gefäße (Nieren, Blase, Magen, Darm); Nierenfunktion nimmt mit zunehmendem Alter ab; häufig Skoliose; Hyperkalzämie; Hypotonie; Beeinträchtigung des Hörvermögens durch häufige Entzündungen;Entwicklungsverzögerungen in den Bereichen Sprache, Motorik und den allgemeinen kognitiven Funktionen; Schwierigkeiten beim Erwerb abstrakter Konzepte, bei visuell-räumlichen Wahrnehmungsaufgaben, mathematischen Fähigkeiten und beim Schreiben; sehr sensibel; freundlich; offen gegenüber fremden Personen bis hin zu Distanzlosigkeit; Überaktivität; Aufmerksamkeitsprobleme; Ängstlichkeit und GeräuschempfindlichkeitKompetenzen:geselliger Sprachgebrauch; differenziertes Vokabular und grammatische Kompetenzen, sodass das Gefühl sprachlicher Gewandtheit entsteht; freundlich; musikalische Fähigkeiten; Lesekompetenz (Hyperlexie) (Achse 2010, 51; Hogenboom 2006, 51)

Die Beschreibung der vier weiteren Syndrome Smith-Lemli- Opitz-Syndrom, Smith-Magenis-Syndrom, Tuberöse Sklerose und Wolf-Hirschhorn-Syndrom sind im Online-Material auf der Seite www.reinhardt-verlag.de bzw. utb-shop.de, Ergänzungen zu Kapitel 3.1 Syndrome zu finden.

3.2 Schwerste Behinderung

Das folgende Kapitel fokussiert einen Personenkreis, dem das Recht auf schulische Bildung am längsten verwehrt wurde. Er stand sogar lange im Zentrum der Diskussionen um das Lebensrecht und ist immer noch gefährdet, im Rahmen der Inklusion vernachlässigt zu werden.

Bildungsanspruch

Lange Zeit bestand eine enge Verknüpfung zwischen Lebens- und Bildungsrecht, denn Lebensrecht wurde nur den Menschen zugestanden, die Leistungen und Nutzen für die Gesellschaft erbringen konnten. Menschen mit schwersten Behinderungen waren aus diesem Grunde sehr lange von Bildungsangeboten jeglicher Art ausgeschlossen. Auch im Rahmen der ersten Initiativen zur Beschulung von Kindern mit geistiger Behinderung und in den Forderungen nach pädagogischer Förderung wurden sie nicht berücksichtigt, da als Aufnahmebedingung die sogenannte praktische Bildbarkeit gefordert wurde. Bis 1977 galt z. B. im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus die Befreiung von der Schulpflicht für diejenigen, die „im Rahmen schulischer Einrichtungen auch nicht mehr praktisch bildungsfähig“ (Begemann 1978, 17) sind. Bei diesen als bildungsunfähig deklarierten Personen wurde von „Pflegefällen“ gesprochen, „die für eine gezielte pädagogische Arbeit gleich welcher Art nicht in Betracht kommen können“ (Begemann 1978, 17).

Beginn: 1978

Erst Ende der 1970er Jahre begann die Aufnahme von SchülerInnen mit schwersten Behinderungen in Schulen für Geistigbehinderte, Körperbehinderte und SchülerInnen mit Sinnesbehinderungen (Klauß / Lamers 2003, 13). Da es bis dato noch keine Konzepte für die pädagogische Arbeit mit dieser Schülerschaft gab, standen Lehrkräfte vor neuen Herausforderungen.

Interdisziplinarität

Infolgedessen wurden Fachkräfte anderer Disziplinen (Physiotherapie, Pflege etc.) in die Schulteams integriert; erste didaktische Konzepte entstanden in den 1970er und 1980er Jahren (Tab. 8, Kap.3.2.2).

gesetzliche Relevanz

Das Recht auf Bildung für Menschen mit schwersten Behinderungen wurde gesetzlich festgelegt, z. B. im Grundgesetz durch das Benachteiligungsverbot (Art. 3 Abs. 3 GG) und im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG).

fehlende Lehrpläne

Bis heute gibt es keine eigenen Lehrpläne für den Unterricht bei SchülerInnen mit schwersten Behinderungen. Dieser orientiert sich an den Lehrplänen der Bundesländer für SchülerInnen mit geistiger Behinderung und umfasst überwiegend Förderung von Wahrnehmung, Kommunikation und Selbstständigkeit und vernachlässigt materiale Aspekte der Bildung im Sinne von Klafki (2007; Kap.6).

3.2.1 Begriffsbestimmung

schwerste Behinderung

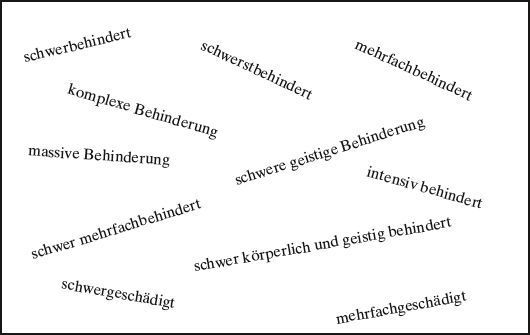

Dem Begriff der schwersten Behinderung liegt keine einheitliche Definition zugrunde; vielmehr herrscht – ähnlich wie bei dem Versuch der Beschreibung der geistigen Behinderung (Kap. 1.1) – ein regelrechtes „Begriffschaos“ (Fröhlich / Simon 2004, 14). Auch Fornefeld (1998, 19f.) weist darauf hin, dass die „Vielfältigkeit der schwerstbehindertenpädagogischen Landschaft […] Ausdruck des Suchprozesses, in dem sich diese Disziplin immer noch befindet“ ist.

Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Vielfalt der Umschreibungen des Personenkreises bzw. über das Begriffsspektrum.

Abb. 4: Begriffsspektrum

Komplexität

Zur Abgrenzung vom Begriff der geistigen Behinderung findet man wiederholt den Hinweis, dass Schädigungen in mindestens zwei Bereichen vorliegen müssen. Der Begriff ist jedoch stark normativ geprägt und weckt landläufig Assoziationen, dass im Falle einer Schwerstbehinderung grundsätzlich auch eine geistige Behinderung, Leid und ein Ausschluss vom alltäglichen gesellschaftlichen Leben mit einhergehen. Denn im Kontext von Schwerstbehinderung würden wohl die wenigsten Menschen an eine Person mit Herz-Kreislauf-Erkrankung denken, die zudem einen Bandscheibenvorfall erleidet. Gemäß der eben genannten Definition träfe dies jedoch durchaus zu. Auch der mit einer degenerativen Erkrankung des Nervensystems lebende Physiker Prof. Stephen Hawking, der infolge einer Lungenentzündung zusätzlich die Sprechfähigkeit verlor, gilt somit als schwerstbehindert – zu einer vernachlässigten ‚Restgruppe‘ am gesellschaftlichen Rand zählt er jedoch definitiv nicht.

In der Behindertenhilfe setzt sich die Bezeichnung Menschen mit Komplexer Behinderung (Fornefeld 2008, 11) sowie schwerste Behinderung durch.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Vielfalt der Sichtweisen und Beschreibungen der Personengruppe auf und verdeutlicht, dass die jeweiligen Definitionen in Abhängigkeit von der Perspektive des Betrachters bzw. Autors stehen (Kap.1.3).

Vielfältige Sichtweisen und Beschreibungen von schwerster Behinderung

„Schwerstbehindert nennen wir ein Kind, wenn es absehbar nicht in der Lage sein wird, die vergleichbaren Leistungen eines gesunden Säuglings von 6 Monaten zu erreichen“ (Fröhlich 1978, 43).

„Menschen mit schwerster geistiger Behinderung benötigen bei der Selbstversorgung und im Alltag immer fremde Hilfe, obwohl sie einige Teilfähigkeiten besitzen können. Sie können i. d. R. nicht sprechen und verstehen nur Aufforderungen und Anweisungen. Problematische Verhaltensweisen, wie z. B. Selbst- / Fremdverletzung, Schreien, Stereotypien treten gehäuft auf. Soziale Kontakte zu anderen Menschen und das Mitteilen von Gefühlen und Bedürfnissen können nur aufgrund individueller Zuwendung und dauerhafter Beziehung erfolgen. Es besteht erhöhter Versorgungsbedarf“ (Holtz / Nassal 1999, 92).