- -

- 100%

- +

Barbatus von Benevent (um 612–682) – Alvárus (Alvárez) von Zamora (von Córdoba) (14. Jh.–um 1430) – Elisabeth Picenardi (um 1428–1468)

20. Februar

Jacinta Marto

Jacinta Marto (1910–1920) war das jüngste der drei Kinder, denen 1917 in Fatima Maria erschienen ist [13. 5.]. Im Dezember 1918 erkrankte sie zusammen mit ihrem Bruder Francisco an der sogenannten Spanischen Grippe, erholte sich jedoch wieder. Im Januar 1920 wurde sie nach Lissabon ins Krankenhaus gebracht, um sie wegen einer eitrigen Rippenfellentzündung zu operieren. Dort starb sie nach langer, schmerzhafter Krankheit. Ihr eigenes Schicksal hat sie verschiedentlich gegenüber ihrer Kusine Lucia vorausgesagt; sie prophezeite auch den Tod eines Arztes, der sie behandelte. Ihre letzte Ruhestätte fand sie zusammen mit ihrem Bruder Francisco 1951 in der alten Basilika von Fatima. (H)

Falko von Tongern (5. Jh.–um 512) – Eleutherius von Tournai (455–530) – Eucherius von Orléans (um 694–738)

21. Februar

Petrus Damiani

Der Kirchenlehrer Petrus Damiani (1007–1072) war einer der großen Reformer der Kirche im Mittelalter. Er stammte aus Ravenna. Nach einer harten Jugend wurde er 1035 Eremitenmönch und erneuerte die Ordnung für die Eremitenkongregationen. 1057 wurde er gegen seinen Willen zum Kardinal-Bischof von Ostia erhoben. Er setzte sich für eine vom Staat unabhängige Kirche ein und kämpfte gegen die Simonie (Erkaufen geistlicher Ämter) und den Sittenverfall des Klerus. Gleichzeitig war er einer der produktivsten Schriftsteller des Mittelalters und hinterließ ein umfangreiches Werk theologischer Schriften. Er wird als Heiliger verehrt, obwohl eine offizielle Heiligsprechung niemals stattgefunden hat. Leo XII. erhob ihn 1828 zum Kirchenlehrer. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 23. Februar sein Gedenktag. (B)

Germanus von Münster-Granfelden und Randoald von Granfelden (um 610–675) – Eleonore von England (1222–1291) – Robert Southwell (um 1561–1595) – Natalis Pinot (1747–1794) – Maria Enrica Dominici (1829–1894)

22. Februar

Petri Stuhlfeier (Cathedra Petri)

Dieser Gedenktag ist in Rom seit dem 4. Jh. bekannt und erinnert an die Berufung des Apostels Petrus [29. 6.] und seine Übernahme des römischen Bischofsstuhles. Ursprünglich gab es zwei Festtage dafür, nämlich neben dem 22. Februar zusätzlich den 18. Januar. Jedoch legte Papst Johannes XXIII. [3. 6.] den 22. Februar als einzigen fest. Dieser Tag ist im bäuerlichen Leben auch als sog. Lostag („Bauernregeln“) bekannt (z. B. „Die Nacht zu Petri Stuhl zeigt an, was wir noch vierzig Tag für Wetter han“). (H)

Papias von Hierapolis (um 70–nach 130) – Maximianus von Ravenna (um 500–556) – Elisabeth (Isabella) von Frankreich (1225–1270) – Margareta von Cortona (1247–1297)

23. Februar

Polykarp von Smyrna

Polykarp (um 70–155/56) zählt zu den Apostolischen Vätern und ist der letzte Zeuge aus apostolischer Zeit. Er gilt als Schüler des Apostels Johannes [27. 12.] und war Bischof von Smyrna (Izmir). Als eine der führenden Gestalten der wachsenden Großkirche im Kleinasien des 2. Jhs. verhandelte er mit dem römischen Bischof Anicet um die Festlegung des Ostertermins. Über den Märtyrertod des bereits Sechsundachtzigjährigen berichten die ältesten christlichen Märtyrerakten: Als er sich weigerte, Christus abzuschwören, sollte er verbrannt werden. Aber die Flammen des Scheiterhaufens konnten ihm nichts anhaben. So wurde er mit einem Dolch erstochen. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 26. Januar sein Gedenktag. (B)

Sirenus von Sirmium (3. Jh.–307) – Willigis von Mainz (10. Jh.–1011)

24. Februar

Matthias

Die Apostelgeschichte berichtet (1,15–26), dass Matthias („Geschenk Gottes“) durch Los anstelle von Judas Iskariot zum Apostel berufen wurde. Der Überlieferung zufolge missionierte Matthias zunächst in Judäa und später in verschiedenen heidnischen Gebieten bis nach Äthiopien. Über sein weiteres Leben gibt es keine genaueren Berichte. Er soll um das Jahr 63 den Tod erlitten haben, wobei es verschiedene Überlieferungen darüber gibt. Zu Beginn des 4. Jhs. sollen die Gebeine des Apostels durch den Trierer Bischof Agritius im Auftrag der Kaiserin Helena [18. 8.] als Geschenk nach Trier gebracht worden sein. Seit 1127 werden sie in der dortigen Basilika der Benediktiner-

abtei St. Matthias verehrt, z. B. auch durch traditionelle Matthias-Wallfahrten, die von Matthias-Bruderschaften durchgeführt werden. Bei der Liturgiereform 1969/70 wurde der Festtag auf den 14. Mai verlegt, wird aber im deutschen Sprachraum weiter am 24. Februar gefeiert. Das Matthiasgrab ist das einzige Apostelgrab nördlich der Alpen. (S)

Modestus von Trier (5. Jh.–486)

25. Februar

Walburga

Walburga (um 710–779) ist eine besonders volkstümliche

Heilige. Ihre Eltern, das angelsächsische Königspaar Ri-

chard von Wessex und Wunna, ihre Brüder Willibald [7. 7.] und Wunibald [18. 12.] und ihr Onkel Bonifatius [5. 6.] werden ebenfalls als Heilige verehrt. Sie soll im Kloster Wimborne erzogen worden sein. 750 folgte Walburga dem Ruf des Bonifatius [5. 6.] als Glaubensbotin nach Deutschland. Zunächst lebte sie als Nonne im Benediktinerkloster Tauberbischofsheim. 761 übernahm sie nach dem Tode ihres Bruders Wunibald die Leitung des von ihm gegründeten Doppelklosters in Heidenheim. Ihre Glaubenskraft und mütterliche Ausstrahlung trugen viel zur Gewinnung der heidnischen Bevölkerung bei. So wurde diese klösterliche Gemeinschaft bald zu einem Mittelpunkt der christlichen Mission, einer Stätte der Bildung und der Sorge für die Menschen. Sie ist Patronin der Bauern und für das Gedeihen der Feldfrüchte. (B)

Cäsarius von Nazianz (4. Jh.–368) – Adeltrudis (Aldetrudis) von Maubeuge (7. Jh.–um 696) – Robert von Arbrissel (um 1045–1116) – Adelhelm (11. Jh.–1131) – Sebastian von der Erscheinung (ab Apparitio) (1502–1600) – Domenico Lentini (1770–1828) – Luigi Versiglia (1873–1930)

26. Februar

Edigna von Puch

Edigna (11. Jh.–1109) soll der Legende nach die Tochter von König Heinrich I. von Frankreich gewesen sein, die – um einer Ehe zu entgehen – geflohen und schließlich durch eine wundersame Fügung in den Ort Puch bei Fürstenfeldbruck (Bayern) gelangt ist. Dort lebte sie 35 Jahre als Einsiedlerin, war als Lehrerin für Lesen und Schreiben tätig, gab Ratschläge zur Viehhaltung und unterwies die Bevölkerung im christlichen Glauben. Sie war bereits zu ihren Lebzeiten hochverehrt. (H)

Hilarius von Mainz (2./3. Jh.) – Alexander von Alexandria (3. Jh.–328) – Dionysius von Augsburg (3./4. Jh.) – Gerlinde von Sponheim (12. Jh.)

27. Februar

Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau

Gabriel (1838–1862) wurde als Francesco Possenti in Assisi geboren und von den Jesuiten in Spoleto erzogen. 1856 wurde er bei der Betrachtung eines Marienbildes gleichsam verwandelt, trat in den Passionistenorden ein und nahm den Ordensnamen Gabriel von der schmerzhaften Jungfrau an. Die Profess legte er 1857 ab und studierte dann Theologie und Philosophie. Er erhielt aber nur die sog. Niederen Weihen. Sein Leben war von großer Bußfertigkeit und von der Marienverehrung gekennzeichnet. Er starb in Isola del Gran Sasso. (H)

Baldomerus (Galmier) (um 600–um 655) – Anne Heigham Line (16. Jh.–1601)

28. Februar

Romanus und Lupicius

Romanus (5. Jh.–463/464) und Lupicius (5. Jh.– 480) waren Brüder. Sie gründeten das Kloster Condat, heute St-Claude, in Burgund. Zuerst war Romanus Abt, dann bekleidete Lupicius dieses Amt. (H)

Silvana (3. Jh.) – Sirin (Sira) (um 520–559) – Theodulf von Trier (6./7. Jh.)

29. Februar

(In Jahren ohne Schalttag werden die Gedenktage am 28. Februar begangen.)

Antonia von Florenz

Antonia (1401–1472) wurde in Florenz geboren und war ursprünglich in L’Aquila (Abruzzen) Terziarin der Zisterzienserinnen, deren Kloster sie 13 Jahre vorstand. Da ihr dieser Orden zu wenig streng erschien, gründete sie am selben Ort ein Klarissenkloster, dem sie ebenfalls sieben Jahre vorstand. Sie hatte schwere körperliche und seelische Beschwerden, die sie mit großer Geduld ertrug. (H)

Hilarius von Rom (5. Jh.–468) – Oswald von York und Worcester (10. Jh.–992) – August Chapdelaine (1814–1856)

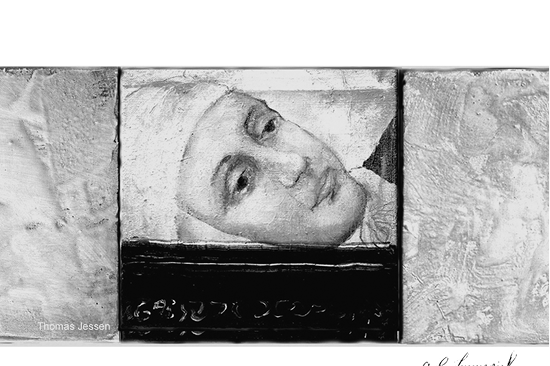

Anna Katharina Emmerick - 9. Februar

Aschermittwoch und Fastenzeit

Mit dem Aschermittwoch beginnen die vierzig Tage der Vorbereitung auf die Feier des Todes und der Auferstehung Jesu Christi. (Allerdings sind es von Aschermittwoch bis Ostern mehr als 40 Tage, weil die Sonntage die Fastenzeit unterbrechen.) Im deutschen Sprachraum ist die Bezeichnung Fastenzeit gebräuchlich. Damit wird an die früher übliche Form des leiblichen Fastens während dieser vierzig Tage erinnert, was wiederum an das vierzigtägige Fasten Jesu in der Wüste anknüpft. Von den strengen Fasttagen sind heute nur noch der Aschermittwoch und der Karfreitag als Fast- und Abstinenztage geblieben. Richtig verstanden, meint Fasten ein „Beten mit Leib und Seele“ (Anselm Grün). Das zeigt sich auch in anderen Religionen. Mahatma Ghandi z. B. hat aus religiöser Überzeugung zur Klärung gesellschaftlicher Probleme gefastet. Fasten ist niemals gegen etwas oder jemanden gerichtet (wie der Hungerstreik), sondern immer für – sei es z. B. zur inneren Läuterung oder zur Klärung von Beziehungen. So gehören zur christlichen Praxis in der Fastenzeit das Beten, das Fasten und das Almosengeben. Die österliche Bußzeit beginnt mit dem Auflegen des Aschenkreuzes. Dabei spricht der Priester: „Bedenke, Mensch, dass du Staub bist und wieder zum Staub zurückkehren wirst.“ (Gen 3,19) Die Bezeichnung mit dem Aschenkreuz erinnert an die Erschaffung des Adam

(= Erdling) aus dem Erdboden (Gen 2,7), wohin der Mensch einmal zurückkehren wird. Das Zeichen der Asche mahnt an die notwendige Läuterung und an die Vergänglichkeit des Lebens. Der Ritus des Aschenkreuzes zu Beginn der Fastenzeit wurde erstmals 1091 während der Synode von Benevent vollzogen.

Bis zur Liturgiereform 1969/70 gab es eine sog. „Vorfastenzeit“, auch Septuagesima genannt, die drei Sonntage (Septuagesima, Quinquagesima und Quadragesima) kannte und bei der die liturgische Farbe bereits violett war. Sie wurde von Papst Gregor I. [3. 9.] eingeführt. Am Sonntag Septuagesima wählte man in der alten Kirche diejenigen aus dem Kreis der Katechumenen aus, die in der Osternacht getauft werden sollten. (S)

Clemens August Graf von Galen - 22. März

1. März

Suitbert (Swidbert) von Kaiserswerth

Suitbert (Swidbert) von Kaiserswerth (7. Jh.–713) wurde in England geboren und in York von Egbert von Irland ausgebildet. Mit zwölf Gefährten kam er 690 unter Willibrord [7. 11.] in das südliche Friesland, die ihn 692/693 zum Bischof bestimmten. Nach seiner Weihe durch Wilfrid von York begab er sich zur Mission in das Gebiet von Ruhr und Lippe. Als er dort von den Sachsen bedrängt wurde, gründete er 695 auf einer ihm von Pippin dem Mittleren geschenkten Rheininsel das Benediktinerkloster Swidbertswerth, das später in Kaiserswerth unbenannt wurde. Nach seinem Tod bildeten sich um den bald als heilig verehrten Suitbert zahlreiche Legenden. Seine Gebeine liegen in der Stiftskirche in Kaiserswerth. Der Gedenktag in den Bistümern Köln und Essen ist der 4. September. (H)

Felix II. (5. Jh.–492) – Albinus (Aubin) von Angers (um 496–554) – Rude-

sindus (Rosendo) von Dumio (von Celanova) (907–977) – Johanna Maria Bonomo (1608–1670)

2. März

Agnes von Böhmen

Agnes (tschech. Svatá [heilige] Anežka Česká) (wohl 1211–1282) wurde als Tochter des Königs von Böhmen Ottokar I. Přemysl und der Constanze von Ungarn geboren. Schon als Kind wurde sie aus politischen Gründen zweimal verlobt. Diese Verlobungen wurden jedoch jeweils gelöst, sodass sie sich einem asketischen Leben nach dem Vorbild von Franz von Assisi [4. 10.] und Klara von Assisi [11. 8.] verschrieben hatte. Ebenso war die hl. Elisabeth von Thüringen [19. 11.] für sie nacheifernswert. Als man sie erneut verheiraten wollte, wurde sie 1234 Klarissin. In der Folge setzte sie ihr Vermögen für die Errichtung von Kirchen und zur Unterstützung von Klöstern ein. Die „Kreuzherren mit dem roten Stern“ (Ordo Crucigorum cum rubea stella), ein genuin tschechischer Orden, wurden von ihr ebenfalls initiiert. Nach ihrem Tod soll es auf ihre Fürsprache hin bereits zu vielen Wundern gekommen sein. (H)

Karl von Flandern (um 1084–1127) – Angela de la Cruz (Maria de los Angeles) Guerrero Gonzalez (1846–1932)

3. März

Liberat Weiß

Johannes Laurentius Weiß (1675–1716) wurde in Konnersreuth geboren und trat 1693 in den Franziskanerorden ein, wo er den Ordensnamen Liberat annahm. 1698 erhielt er die Priesterweihe und war zuerst in der Seelsorge in Langenlois (Niederösterreich) und Graz tätig. Liberat Weiß beschloss 1703, in die Äthiopien-Mission zu gehen, um die Vereinigung der koptisch-äthiopischen Kirche mit der katholischen Kirche vorzubereiten. Nach einem gescheiterten Versuch gelangte er zusammen mit zwei Mitbrüdern erst 1712 nach Äthiopien. Dort erfuhren sie zuerst Unterstützung. Ein neuer König ließ die drei Franziskaner jedoch vor Gericht stellen. Dieses verurteilte sie zum Tod durch Steinigung. (H)

Theresia Eustochium Verzeri

Ignatia Eustochium Verzeri (1801–1852) wurde in Bergamo geboren. Als junges Mädchen trat sie in ein Benediktinerinnenkloster jeweils dreimal ein und dreimal aus (verur-

sacht durch epileptische Anfälle und Depressionen). Dabei nahm sie den Ordensnamen Theresia an. 1831 gründete sie dann in Bergamo die „Verzeri Suore“, die Kongregation der „Töchter des Heiligsten Herzen Jesu“. Diese machte sich die Erziehung junger Mädchen zur Aufgabe und hatte am Anfang viele Schwierigkeiten zu überwinden. Dabei bewies Theresia Eustochium Verzeri Geduld und Durchhaltevermögen. (H)

Camilla (5. Jh.–457) – Anselm von Nonàntola (8. Jh.–805) – Friedrich von Mariengaarde (12. Jh.–1175) – Petrus Renatus Rogue (1757–1796) – Innozenz von Berzo (1844–1890) – Katherine Maria Drexel (1858–1955)

4. März

Kasimir von Polen

Kasimir (1458–1484) ist der Schutzpatron Polens und Litauens. Er war ein Sohn des polnischen Königs Kasimir IV. und der Habsburgerin Elisabeth, einer Tochter König Albrechts II. 1471 wurde er von den ungarischen Adeligen zum König gewählt, konnte sich aber nicht gegen seinen Gegenkandidaten Matthias Corvinus durchsetzen. Von 1479–1483 führte er in Vertretung seines in Litauen weilenden Vaters in Polen dessen Regierungsgeschäfte. Schon bald achtete das Volk ihn wegen seiner Sittenstrenge und Gerechtigkeit. Kasimir war ein großer Marienverehrer. Da er Keuschheit gelobt hatte, lehnte er eine Heirat mit Kunigunde, der Tochter Kaiser Friedrichs III., ab. Er starb auf einer Reise nach Litauen an der Schwindsucht. (B)

Placida Viel

Viktoria Viel (1815–1877) wurde in Val Vacher/Quettehou (Normandie) geboren. In der Familie wurde sie mit ihren zehn Geschwistern zu Arbeit, Hilfsbereitschaft und tiefer Frömmigkeit erzogen. Mit 18 Jahren trat sie in die Ordensgemeinschaft „Arme Töchter der Barmherzigkeit“ (heute „Schwestern der hl. Maria Magdalena Postel“, SMMP) in Saint-Sauveur-le-Vicomte (Normandie) ein und erhielt den Ordensnamen Placida. Sehr früh schon wurden ihr, nach einer pädagogischen Ausbildung, die Leitung des Noviziates und die Aufgaben einer ersten Assistentin anvertraut. Nach dem Tod von Maria Magdalena Postel [17. 7.] 1846 wurde Placida mit 31 Jahren zu ihrer Nachfolgerin im Amt der Generaloberin gewählt. Als vier deutsche Lehrerinnen Anschluss an eine religiöse Gemeinschaft suchten, wurde 1862 die erste deutsche Niederlassung in Heilbad Heiligenstadt (Thüringen) gegründet. Ungeachtet der politischen Spannungen zwischen Deutschland und Frankreich, sorgte Placida Viel in gleicher Weise für ihre Schwestern auf beiden Seiten. Mit ihrer vorurteilsfreien Güte wirkte sie dem Hass entgegen, der die Völker trennte. Verehrt und geliebt als Mutter der Armen und Kranken, starb Placida Viel in Saint-Sauveur-le-Vicomte. (S)

David (AT) – Basin von Trier (7. Jh.–um 705) – Humbert (Umberto) III. von Savoyen (um 1126–1189)

5. März

Lucius I.

Über das Leben von Lucius I. (3. Jh.–254) ist nicht viel bekannt. Seine Wahl zum Bischof von Rom wird mit 25. Juni 253 angegeben. Vorher war er unter der Verfolgung von Kaiser Trebonianus Gallus verbannt und durfte nach dessen Tod wieder nach Rom zurückkehren. Ein Brief von Cyprian von Karthago an ihn ist erhalten geblieben. In der Bußpraxis vertrat er die Linie seines Vorgängers Cornelius [16. 9.]. (H)

Jeremia(s) (AT) – Oliv(i)a von Brescia (2. Jh.) – Theophilos von Cäsarea (2. Jh.–195) – Phokas der Gärtner (3. Jh.–305) – Gerasimos vom Jordan (5. Jh.–475) – Meinwerk von Paderborn (um 970–1036) – Jeremias von der Walachei (Johannes Kostist) (1556–1625) – Joseph vom Kreuz (Carolo Gaetano) Calosirto (1654–1734)

6. März

Fridolin von Säckingen

Fridolin (5. Jh.–538?) stammte nach der von dem Säckinger Mönch Balther um 1000 verfassten legendenhaften Lebensgeschichte aus Irland. Von dort soll er als missionierender Wandermönch nach Gallien gekommen sein. In Poitiers fand er das Grab und die Kirche des von ihm verehrten hl. Hilarius [13. 1.] zerstört vor. Er bestattete die unter dem Schutt gefundenen Gebeine des Heiligen und erbaute darüber eine neue Hilariuskirche und ein Kloster, dessen Abt er wurde. Er zog weiter in den alemannischen Raum und baute dort Klöster und Kirchen zu Ehren des hl. Hilarius. Der Legende nach soll ihn der hl. Hilarius im Traum dazu veranlasst haben, das Hilarius-Kloster auf der Rheininsel Säckingen zu bauen, wo Fridolin später bestattet wurde. Er ist Patron des Kanton Glarus und der Schneider. (B)

Quiriacus von Trier (3. Jh.–4. Jh.) – Julianus von Toledo (um 652–690) – Chrodegang von Metz (8. Jh.–766) – Rosa von Viterbo (1233–1252) – Coleta (Nicolette) Boillet (1381–1447)

7. März

Perpetua und Felizitas

Perpetua und Felizitas (2. Jh.–202/203) gehören zu den ältesten zuverlässig bekundeten Blutzeugen. Perpetua stammte aus einer vornehmen Familie, Felizitas war ihre Sklavin. Beide bereiteten sich auf die Taufe vor und wurden deshalb verhaftet: Perpetua mit ihrem kleinen Sohn, Felizitas hochschwanger. Sie empfingen im Kerker die Taufe und ließen sich weder durch Gewalt noch durch Überredung vom Glauben abbringen. Kaiser Septimius Severus ließ sie schließlich mit weiteren Christen wilden Tieren vorwerfen. Sie wurden schwer verletzt und schließlich mit einem Dolch getötet. Bis zur Liturgiereform von 1969/70 war der 6. März ihr Gedenktag. (B)

Volker (11. Jh.–1135) – Teresia Margareta vom Heiligen Herzen Jesu (Anna Maria) Redi (1747–1770)

8. März

Johannes von Gott

Johannes (1495–1550) trug zur Reformierung der Krankenpflege bei. Bemerkenswert waren insbesondere seine Behandlungsmethoden für psychisch kranke Menschen, mit denen er seiner Zeit weit voraus war. Johannes wurde in Portugal geboren. Als Achtjähriger lief er von zu Hause fort (möglicherweise wurde er auch entführt) und lernte bei einem Hirten lesen und schreiben. Da sein Familienname unbekannt war, nannte man ihn „Johannes von Gott“. Sein weiteres Leben war sehr bewegt, bevor eine Predigt des

hl. Johannes von Ávila [10. 5.] eine grundlegende Änderung auslöste. Von nun an widmete er sich mit großer Hingabe der Krankenpflege. 1540 gründete er in Granada ein Krankenhaus. Viele junge Leute schlossen sich ihm an. Daraus entstand der Orden der „Barmherzigen Brüder“ (Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo). Er ist Patron der Krankenhäuser. (B)

Bermund (Veremundus) (11. Jh.) – Stephan (Étienne) von Aubazine (11. Jh.–1159) – Gerhard von Clairvaux (12. Jh.–1177) – Vinzenz (Wincenty) Kadłubek von Krakau (um 1150–1223)

9. März

Bruno von Querfurt

Bruno (um 974–1009) stammte aus einem sächsischen Adelsgeschlecht und wurde an der Domschule von Magdeburg erzogen. Als Hofkaplan begleitete er Kaiser Otto III. nach Rom. Dort trat er in ein Kloster ein und legte 999 die Mönchsgelübde ab. Später ging er mit Abt Romuald [19. 6.] in eine Einsiedelei bei Ravenna. 1002 betraute ihn Papst Silvester II. mit der Mission im Osten. 1004 wurde er zum Missionsbischof ernannt. Er missionierte in verschiedenen Gebieten des Ostens, besonders in Polen. Anfang 1009 wurde er mit 18 Gefährten auf einer seiner Reisen im heidnischen Preußen gefangen genommen und enthauptet. (B)

Franziska von Rom

Franziska (1384–1440) war eine fromme, mystisch begabte Frau. Sie stammte aus einer römischen Adelsfamilie. Schon als Kind wäre sie gern ins Kloster gegangen. Doch ihr Vater vermählte sie mit elf (oder zwölf) Jahren mit dem Römer Lorenzo de Ponziani. Aus dieser glücklichen Ehe, die vierzig Jahre dauerte, gingen sechs Kinder hervor. Neben ihren häuslichen Aufgaben kümmerte sie sich aufopferungsvoll um Arme und Kranke. 1425 gründete sie eine Vereinigung der „Benediktineroblatinnen“, deren Mitglieder sich zu einem gemeinsamen Leben im Dienst am Nächsten zusammenschlossen. Nach dem Tode ihres Mannes (1436) trat Franziska in diesen von ihr gegründeten Orden ein und übernahm bald dessen Leitung. (B)

Die vierzig Märtyrer von Sebaste (3./4. Jh.–320) – Katharina von Bologna (1413–1463) – Dominikus Savio (1842–1857)

10. März

Johannes Ogilvie

Johannes (John) Ogilvie (um 1580–1615) wurde in Schottland als Sohn eines Calvinisten geboren, der Hofbeamter bei Maria Stuart war. Er konvertierte mit 17 Jahren, studierte in Olmütz und trat 1599 den Jesuiten bei. Danach hielt er sich zehn Jahre in Wien und Graz auf. 1610 wurde er in Rom zum Priester geweiht und konnte ein Jahr später heimlich in seine Heimat Schottland zurückkehren. Dort gab er Unterricht und besuchte gefangene Katholiken. 1614 wurde er verraten und verhaftet. Im Gefängnis wurde er gefoltert. Darüber verfasste er einen Bericht, den er herausschmuggeln konnte. Johannes Ogilvie lehnte es standhaft ab, dem katholischen Glauben abzuschwören, sodass er zum Tode verurteilt wurde. In Glasgow wurde er öffentlich erhängt. (H)

Makarios I. von Jerusalem (3. Jh.–334) – Simplicius von Rom (5. Jh.–483) – Johannes de Cellis (um 1310–um 1396) – Maria Eugenia von Jesus (Marie-Eugénie Milleret de Brou) (1817–1898)

11. März

Johannes Baptista Righi

Johannes Baptista Righi (1469–1539) wurde in Fabriano (nahe Ancona) als Sohn einer adeligen Familie geboren. Bereits in jungen Jahren entsagte er dem weltlichen Leben, wurde mit 15 Jahren zum Priester geweiht und trat in den Franziskanerorden ein. Doch befriedigte ihn nicht das Klosterleben, sodass er in einer Höhle in der Nähe von Cupramontana bei Ancona als Einsiedler lebte. Dort wirkte er auch als Seelsorger und pflegte Kranke. Nach seinem Tod sollen auf seine Fürsprache hin Wunder geschehen sein, sodass er bald verehrt wurde. Seine Einsiedelei wurde später ein Kloster und ist heute ein internationales Zentrum für kulturelle und wissenschaftliche Veranstaltungen. (H)

Rosina (Rosamunde) vom Allgäu (?) – Sophronius I. von Jerusalem (um 550–638) – Eulogius von Córdoba (?–859)

12. März

Innozenz I.

Innozenz (4. Jh.–417) soll der Sohn seines Vorgängers Anastasius I. gewesen sein und wurde 401 zum Bischof von Rom gewählt. Er zählt zu den markantesten frühen Papstgestalten und versuchte teilweise mit Erfolg, die Vorrangstellung des Bischofs von Rom auszubauen. So verlangte er, dass alle wichtigen Fälle vor den römischen Stuhl gebracht werden müssen. Den britannischen Asketen Pelagius, der der Meinung war, der Mensch könne aus sich heraus sein Heil erlangen, exkommunizierte er. Vergeblich versuchte er 403, die Absetzung von Chrysostomus [13. 9.] als Patriarch von Konstantinopel durch den oströmischen Kaiser zu verhindern. Ebenso gelang es ihm 410 nicht, die Plünderung Roms durch den Westgoten-König Alarich I. abzuwenden. Der ursprüngliche Gedenktag war der 28. Juli, der jetzige ist sein Todestag. (H)