- -

- 100%

- +

In diesem Zeitraum zwischen der flächendeckenden Verbreitung des ersten technisch hergestellten Massenmediums Buch und der für dessen Rezeption erforderlichen Kulturtechnik des Lesens im Europa des 16. und [17]17. Jahrhunderts, einerseits, und dem Aufkommen der ersten technischen Bilder (der Fotografie und dem Film) und der ersten elektrischen Medientechniken (Telegrafie und Radio) im 19. und 20. Jahrhundert, andererseits, beginnt sich eine andere Vorstellung vom Medium zu formen. Medien scheinen nun ein Eigenleben anzunehmen. Obwohl auch die ersten explizit als »Medientheorie« bezeichneten Thesen genau zu dieser dritten Zäsur im frühen 20. Jahrhundert formuliert werden, gab es zuvor im weitesten Sinne schon eine moderne Medientheorie avant la lettre, eine, die sich ihrer selbst nur noch nicht bewusst war. In dieser Zeit bildet sich nun etwas heraus, was sich aus heutiger Sicht »Medienwissenschaft« nennen ließe:

Noch zögerlich in den 1930er Jahren auf beiden Seiten des Atlantiks, aber deutlicher schon in den späten 1950er Jahren und massiv um die Jahrtausendwende entstehen immer wieder Programme von Medienwissenschaften genau dann, wenn wir Medienübergänge, also den massiven Durchbruch eines oder mehrerer neuer technischen Medien zu beobachten haben. Der Übergang Stummfilm/Radio/Tonfilm ab Ende der 1920er Jahre prägt in den USA den Begriff; der Übergang Radio/Fernsehen in den 1950er Jahren generiert die ersten Entwürfe von Medienwissenschaft; mit dem dritten, dem Übergang Fernsehen/ Computer/Internet in den 1990er Jahren erleben wir die Inflation von Medienwissenschaftskonzepten, vor denen wir heute stehen. (Hagen 1988, 88)

In den 70er- und 80er-Jahren des 20. Jahrhunderts ereignet sich eine weitere, vierte Zäsur, der medial turn. Medienwissenschaften und vor allem Medientheorien rücken nun zur modischen Leitwissenschaft auf. Die mediale Bedingtheit unserer Wahrnehmung gerät in den Mittelpunkt zahlreicher Theorien und Wissenschaften, bis hin zu den von den Geisteswissenschaften zuvor weitgehend unbehelligten Naturwissenschaften. Wenn es nun Schallplatten gibt, die sprachliche Texte wiedergeben können, wird plötzlich klar, dass auch die Schrift ein Code ist, der nicht ohne Einfluss auf das mit seiner Hilfe und in ihm inhaltlich Formulierte bleiben kann, dass auch die Schrift und das Buch nur Medien sind, Medien, die sich zufällig vor der Schallplatte und dem Radio etabliert haben. Woher »wissen wir eigentlich«, fragt beispielsweise Vilém Flusser, dass die »großen Schriftsteller (inklusive dem Autor der Heiligen Schrift) nicht lieber auf Tonband gesprochen oder gefilmt hätten?« (Flusser 1992c, 7) Der Geist als Gegenstand der Geisteswissenschaften wird von Friedrich Kittler (→ S. 207) infrage gestellt – zugunsten einer Fokussierung auf Codes, Kanäle und Medientechniken. Plötzlich erschüttert erstens ein im Grunde lange schon bekannter Umstand die Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben und Kunst geschaffen wird: dass nämlich unser Denken vom Code, in dem es stattfindet, abhängt, und unsere Wahrnehmung von medialen Prägungen. Zweitens gelingt erst zu diesem Zeitpunkt, um die [18]Mitte des 20. Jahrhunderts, der unvoreingenommene Blick auf die Medien an sich, das heißt losgelöst von den von ihnen transportierten Inhalten. Rückblickend erscheint dies verwunderlich. Denn

wenn wir uns in der öffentlichen wie der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit vor allem auf den Inhalt von Kommunikationen konzentrieren, gleicht das dem hypothetischen Versuch, die Bedeutung des Automobils zu verstehen, indem man ignoriert, daß es ein neues Transportmittel gibt, und sich statt dessen auf eine detaillierte Untersuchung der Namen und Gesichter von Passagieren konzentriert (Meyrowitz 1990, 56).

Erst die aus dieser Erkenntnis entstehende Umorientierung markiert den Beginn einer Medientheorie im engeren, heutigen Sinn.

Heute schließlich haben, fünftens, die Alltäglichkeit der Nutzung immer leistungsfähigerer Gadgets, die in immer mehr Bereiche des Lebens eindringen, sowie die Allgegenwart des Internets zu einer Relativierung der großen, sinnstiftenden Medientheoriegebäude der 80er- und 90er-Jahre mitsamt ihrer apokalyptischen oder utopischen Prophezeiungen geführt.

Nochmals die hier vorgeschlagenen Zäsuren, welche uns helfen sollen, die Geschichte von Medientheorien übersichtlich zu strukturieren:

1 von den Anfängen der Mediennutzung bis zu den großen Epen, Schriftreligionen und zur klassischen griechischen Philosophie (um die Zeitenwende)

2 bis zu Buchdruck, Reformation und Alphabetisierung (16.–18. Jahrhundert)

3 bis zu den technischen Bildern und den elektrischen Medientechniken (19.–20. Jahrhundert)

4 bis zum medial turn und dem Aufstieg der Medientheorien zu Leitwissenschaften (1970er/-80er Jahre)

5 Relativierung der Großtheorien; das Internet als dominantes Verbundmedium (seit den 1990er Jahren)

Was sind Medien?

Schon an der Frage, was überhaupt ein Medium sei, zerschellt der Traum von einer einheitlichen Wissenschaft oder Theorie von den Medien. Wie das Aristoteles-Zitat oben zeigt, stellte man sich in der Antike und in der Folge der aristotelisch und platonisch beeinflussten Lehren in Europa (einschließlich des Katholizismus) unter »Medien« zunächst physische Stoffe wie Luft oder Wasser vor. 1675 ging Isaac Newton noch von einem ätherischen Stoff aus, der die Bewegung des Lichts und damit das Sehen ermögliche. Dieser Stoff galt ihm als Medium.

[19]Parallel dazu waren Medien aber immer auch Sendboten des göttlichen Willens. Der Götterbote Hermes ebenso wie der Erzengel Gabriel, der Prophet Mohammed oder Jesus Christus: Sie alle überbringen göttliche Nachrichten.3 Für Katholiken übernimmt die Jungfrau Maria allerlei Fürbitten, die offenbar einer medialen Vermittlung bedürfen. Von Anbeginn an hat unsere Vorstellung vom Medium also auch religiöse Züge: Das Heilige, die Wahrheit selbst zu sehen, ist uns unmöglich oder verboten. Mittler sind nötig. Das können Engel, Propheten oder Priester sein – oder eben Schriften oder andere Datenspeicher.

Dieser Tradition entstammt auch der Sprachgebrauch vom Medium als dem besonders begabten Empfänger übersinnlicher Information. Bis ins frühe 20. Jahrhundert wird unter einem Medium vor allem ein Mensch verstanden, der dank besonderer Begabung, durch Trance, Hypnose, Drogen, Nahtoderfahrungen, Hysterie oder andere ekstatische Begleitumstände in der Lage ist, mitzuteilen, was anderen Menschen nicht offenbar wird: verborgenes, geheimes Wissen, die Zukunft etc. Als Franz Anton Mesmer Ende des 18. Jahrhunderts diese Formen von Volksglauben, gestützt durch die gleichzeitige Erforschung der Elektrizität und die Entdeckung der »tierischen Elektrizität« durch Luigi Galvani, vorgeblich naturwissenschaftlich fundiert, als er Formen von Hypnose als »animalischen Magnetismus« gesellschaftlich akzeptabel und salonfähig zu machen versucht, werden seine Versuchspersonen ganz selbstverständlich als »Medien« bezeichnet.

Ein Indiz dafür, dass der Begriff des Mediums im Sinne von Durchlässigkeit für etwas verwendet worden ist, findet sich in Georg W. F. Hegels Wissenschaft der Logik von 1812 – fast beiläufig wird da erwähnt, dass so, wie das Wasser im Körperlichen die vermittelnde Funktion eines Mediums hat, im Bereich des Geistigen die Zeichen bzw. die Sprache diese mediale Funktion übernehmen […]. Das Medium ist ein Tor zur Welt des Symbolischen (Hartmann 2010, 273).

Ab 1870 fotografiert der Arzt Jean Martin Charcot in der berühmten Nervenheilanstalt Salpêtrière in Paris Hysterikerinnen. Seine Modelle, wie die durch die Sessions und Fotos berühmt gewordene Augustine, waren Patientinnen und Darstellerinnen zugleich.4 Vor allem aber verkörperten sie etwas Unheimliches, scheinbar ihnen selbst Unzugängliches: Sie sind Medien, die etwas transportieren und vermitteln. Die Fotografie selbst als »Medium« zu bezeichnen, wäre damals aber noch niemandem eingefallen. Und noch als der Parapsychologe Albert von Schrenck-Notzing 1929 [20]Fotos von »Materialisationsphänomenen« (z. T. in Anwesenheit von Thomas Mann) macht und ausstellt, wird keineswegs die Fotografie selbst als »Medium« bezeichnet, sondern vielmehr immer noch die fotografierten Personen, die diese Phänomene des sogenannten »physikalischen Medionismus« hervorbringen.

Doch dann, etwa zu Beginn des 20. Jahrhunderts, setzt sich allmählich die Bedeutung von »Medium« durch, die wir heute zuallererst mit dem Begriff verbinden: ein technisches Kommunikationsmittel, stets im Zusammenhang mit seinen kulturellen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingtheiten und Bedingungen gedacht.

Die Wiederbelebung und Umprägung des alten Begriffs vom »Medium« haben wir dann, es muss gesagt werden, der Werbewirtschaft zu verdanken:

»Medien«, »media« – das ist, streng diskurshistorisch betrachtet, ein Konzept aus der amerikanischen Mikroökonomie der Werbewirkungsforschung und nicht etwa aus soziologischen Diskursen. Die Werbewirtschaft und niemand sonst musste in dem Begriff »Medien« den Epochenübergang markieren, der sich mit den Überlagerungen von Print, Plakat, Leuchtschrifttechniken, Film und Radio in den 1920ern ereignete. […] Kurzum: Nicht eine Wissenschaft, sondern die Medien selbst, nämlich der mikroökonomische Diskurs ihrer Werbeagenturen, haben das Pluraletantum der Medien in die Welt gesetzt. (Hagen 2011, 89–92)

Ein Medium nach unserem heutigen Sprachgebrauch ist zunächst einmal eine Instanz, die Kommunikation ermöglicht. Nie jedoch sollte vergessen werden, dass die religiösen (Zugang zu geheimem Wissen) und naturwissenschaftlichen (Trägersubstanz für chemische oder physikalische Reaktionen) Bedeutungen auch im heutigen Gebrauch des Begriffs immer noch mitschwingen, wenn auch meist unbewusst.

Medien im heutigen Sinne sind unverzichtbar in der Kommunikation mit anderen Menschen. Doch welche Funktion genau nehmen sie in diesem Prozess ein? In den klassischen Kommunikationstheorien werden verschiedene Funktionen voneinander abgegrenzt. Die meisten dieser Theorien sehen folgende Instanzen vor: einen Sender, einen Empfänger, einen Code, einen Kanal, eine Umwelt, Geräusche – und eben ein Medium. Soweit herrscht weitgehende Übereinstimmung. Doch Kommunikationsund Medientheorien sind immer Ausdruck einer hinter ihnen stehenden, umfassenderen Grund- und Geisteshaltung, einer bestimmten Philosophie oder Ideologie. Deshalb ist bei jeder Beschäftigung mit Medientheorien ein Blick auf Philosophie und Ideengeschichte unumgänglich. Auch diese Einführung in die Medientheorien wird deshalb einige wichtige philosophische und vor allem erkenntnistheoretische Positionen und Entwicklungen[21] kurz rekapitulieren, als deren Ausdruck oder Neuformulierung auch die zeitgenössischen Medientheorien verstanden werden müssen.

Je nach übergeordnetem Weltbild verschieben sich die Schwerpunkte in der ihm zuzuordnenden Medientheorie. Dies zeigt sich besonders deutlich anhand des jeweils verwendeten Begriffs vom Medium: Was in der einen Theorie als »Kanal« gilt, wird in der anderen als »Medium« bezeichnet. Zur Erläuterung hier nochmals das Beispiel von Moses und den zehn Geboten: Eine intuitive Zuordnung der Begriffe (noch vor dem Versuch, diese zu definieren) ergäbe etwa folgendes Bild:

Kommunika- tionstheoreti- scher BegriffSenderCodeMediumKanalEmpfängerMessageBeispiel zehn GeboteGottSchriftSteintafelMosesIsraelitenGeboteAbbildung 1: Der Kommunikationsakt »Moses bringt den Israeliten die zehn Gebote«

Doch ganz offensichtlich ist schon diese einfache Aufstellung unbefriedigend. In welcher Sprache sind die Gesetze verfasst? Ist sie Teil des Codes, des Mediums, des kulturellen Wissens oder der Umwelt? Welche Rolle kommt den Kulturtechniken des Schreibens und des Lesens zu? Macht es einen Unterschied, ob Gott den Text selbst schreibt oder Moses ihn nach Diktat anfertigt? Welche Rolle spielen die Wege und Steige, die Moses geht, um den Berg herab zu gelangen? Sind sie Teil des Kanals? Welche Position nimmt der Griffel oder der Meißel ein, mit dem Moses den Text eingraviert? Besteht der Text aus den Buchstaben auf den Tafeln oder gehört zu ihm die gesamte Erzählung von der Entstehungsgeschichte der Gebote und ihrer Übermittlung? Gehören dazu auch die Vorgeschichte, das kulturelle Umfeld und die historische Situation (d. h. der Kampf gegen den Götzendienst und der Pakt zwischen Gott und den Israeliten)? Welchen Unterschied würde es machen, wenn der Text seine Empfänger nie erreicht hätte (weil z. B. auch die zweite Tafel zerbrochen oder Moses beim Abstieg verunglückt wäre)? Wäre das Medium dann trotzdem noch ein Medium? Und für wen?

Spätestens hier wird deutlich, wie komplex die Angelegenheit wirklich ist. Verschiedene Interpreten würden den Kommunikationsvorgang »zehn Gebote« ganz unterschiedlich analysieren und kategorisieren. Als Sender ließe sich neben Gott auch Moses verstehen, denn schließlich war er es ja, der den Text geschrieben hat. Der Code kann die Schrift sein, die hebräische Sprache, die Textsorte des Gebots etc. Am umfassendsten jedoch ist[22] der Begriff »Medium«: Im Gegensatz zu unserer vereinfachenden Darstellung gibt es ganz unterschiedliche medientheoretische Positionen, die hier jeweils das Folgende zum Medium zählen würden:

Moses

die Steintafeln

den Meißel

die Schrift

die hebräische Sprache

die Gebote

die Religion

den Weg, den Moses geht

Moses’ Füße

Das heißt, nahezu alle Instanzen des Kommunikationsprozesses lassen sich aus dem einen oder anderen Blickwinkel als Medium verstehen, als dasjenige, was vermittelt.

Es ist nicht die Ausnahme, sondern der Normalfall medialer Kommunikation, dass dabei mehrere Medien wie russische Matrjoschka-Puppen ineinander enthalten sind. Der Läufer von Marathon5, dessen Körper selbst die Nachricht gespeichert hatte, ist die seltene Ausnahme von der Regel. Doch sowohl Moses, als auch die Steintafeln, die Schrift, die hebräische Sprache oder die Textsorte »Gesetz« können als ineinander verschachtelte Medien betrachtet werden. Bei der – ursprünglich durchaus nicht zum reinen Vergnügen betriebenen – Übermittlung von Nachrichten durch Brieftauben beispielsweise ist es ähnlich: Ist das Medium nun die Taube selbst oder der Brief, den sie trägt? Ist es der Text, der die Nachricht transportiert, oder kommt nicht vielmehr der medialen Nachrichtentechnik »Brieftaubensport« als Institution eine Bedeutung zu? Feine Differenzierungen bringen uns hier kaum weiter – sondern eher ins Gestrüpp spitzfindiger Begriffsungetüme als akademischem Selbstzweck. Es führt also kein Weg daran vorbei, den Begriff »Medium« in seiner Vieldeutigkeit zu akzeptieren und dabei anzuerkennen, dass er auf unterschiedlichen Abstraktionsebenen zugleich Gültigkeit besitzen kann.

[23]»Entsprechend mehrdeutig fällt die Liste dessen aus, was als »Medien« bezeichnet worden ist«, schreibt Dieter Mersch (2006, 10 f.) und listet auf: Körper, Stimme, Schrift, Buchdruck, Holzschnitt, Fotografie, Schallplatte, Radio, Film, Fernsehen, Instrumente, Werkzeuge, Proben, Präparate, Apparate, Waffen, Kleidung, Uhren, Geld, Brillen, Häuser, Belüftungssysteme, Konsumgüter, Straßen, Kutschen, Autos, Flugzeuge, Licht, Luft, Wasser, materielle Kommunikationsträger, Liebe, Kunst, Relais, Transistoren, Computerhardware.

So erschreckend verwirrend, allumfassend und deshalb auch bedeutungsarm eine solche Auflistung sein mag, so zeigt sie doch dreierlei:

1) Eine solche Heterogenität lässt sich nur dadurch erklären, dass Medientheorien Bestandteile ganz unterschiedlicher Zugänge zur Deutung der Welt sind. Nur in diesen Kontexten also werden sie sich sinnvoll erklären lassen. In diesem Sinn hat eine übergeordnete kulturwissenschaftliche Theorie von den Medien eine ideologiekritische Funktion: Sie muss die Zusammenhänge jeweiliger Medientheorie mit der umfassenderen Weltanschauung in ihrem Hintergrund aufdecken und erläutern. Die Aufgabe des vorliegenden Buches ist es, die Wirrnis ein wenig zu lichten, die unterschiedlichen Theoriefragmente und Begrifflichkeiten zu sichten und zu sortieren.

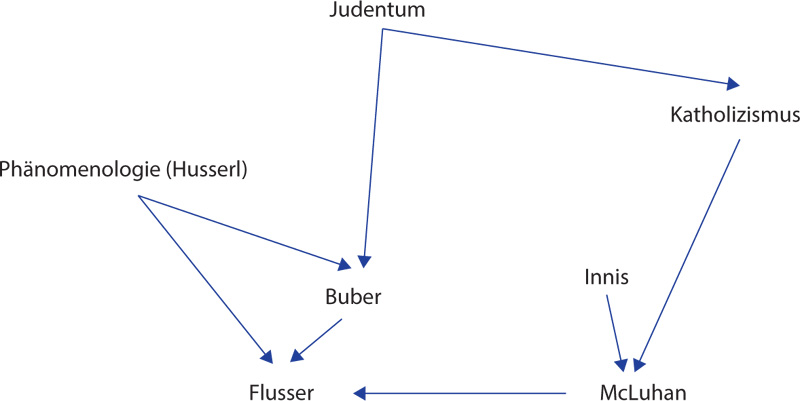

2) Schon an diesem Punkt wird klar, dass es nicht eine Medientheorie geben kann, sondern nur Medientheorien im Plural. Nicht nur verfolgen die unterschiedlichen Medientheorien ganz verschiedene Ansätze und Erklärungs- und Deutungsziele; sie sind auch Theorien sehr unterschiedlicher Reichweite und überlappen einander schon deshalb, weil jede Theorie Bestandteil, Ableitung und praktische Anwendung eines philosophischen Ansatzes – meist sogar mehrerer – ist. Im Grunde muss deshalb von einem Geflecht von Theorien und Einflüssen gesprochen werden. Ein Beispiel: Vilém Flussers Kommunikologie (→ S. 155) ist unter anderem stark geprägt vom Denken Edmund Husserls, Martin Bubers und Marshall McLuhans (→ S. 86). Letzterer wiederum weist ebenfalls deutliche phänomenologische Einflüsse auf, steht aber in einer anderen Tradition.

3) Es kann nicht verwundern, dass sich bei einer solchen Gemengelage Theorien unterschiedlichster Reichweite und Herkunft bis zur Unkenntlichkeit durchdringen und vermischen. Dies gilt für ganz andere Theorien allerdings nicht weniger, und es bedarf wohl nicht einmal der Erwähnung, dass der folgende Ausschnitt aus der Geschichte der Medientheorien vereinfachend ist und nicht der tatsächlichen Komplexität von Einflussnahmen und Geltungsansprüchen in den Medientheorien gerecht werden kann.

4) Ein einführendes Lehrwerk wie das vorliegende muss den Versuch unternehmen, so gut es eben geht, sowohl das große Ganze im Auge zu behalten als auch einige ausgewählte Ansätze weitestgehend präzise und verständlich darzustellen. Hier wird die Auswahl zugunsten einiger besonders fruchtbarer und anregender medienphilosophischer Theorien im engeren Sinne getroffen werden.

[24]

Abbildung 2: Einige Einflüsse auf Marshall McLuhan und Vilém Flusser

Verwirrende Disziplinen

Wann immer im deutschsprachigen Raum eine internationale Konferenz zu medientheoretischen Fragen stattfindet, muss den ausländischen Teilnehmern erst einmal eine verwirrende deutsche Terminologie erklärt werden, die einer ebenso wirren Geschichte der theoretischen Auseinandersetzung und wissenschaftlichen Beschäftigung mit Medien entspricht.

Zeitungswissenschaft/Kommunikationswissenschaft

Den Beginn einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Medien in Deutschland markiert die Gründung des zeitungswissenschaftlichen Instituts an der Universität Leipzig 1916. Dass man sich damals entschloss, sich den Printmedien wissenschaftlich zuzuwenden, dass man sie überhaupt in ihrer Medialität zu erfassen begann, dürfte durchaus mit dem Aufkommen der technischen Bilder (Fotografie seit 1826, Film seit 1888)[25] und den elektrischen Medien (Telegrafie seit 1833, Hörfunk ab 1906) zusammenhängen: Erst der Umstand, dass nun Inhalte, neuerdings sogar das gesprochene Wort, anders als in gedruckter Form verbreitet werden konnten, führte dazu, dass ein Bewusstsein dafür entstand, dass Bücher und Zeitungen ebenfalls Medien sind. Ein Gattungsbegriff wie »Medien« ergibt schließlich erst dann Sinn, wenn er mehr als eine Art enthält.

Bereits in den 1930er-Jahren begann die Zeitungswissenschaft konsequenterweise, ihre Zuständigkeit zu erweitern und auszudehnen. Der Film und der Hörfunk wurden nun ebenfalls zu ihren Forschungsgegenständen. Aus der Zeitungswissenschaft entwickelte sich die Publizistik, die Wissenschaft vom Veröffentlichen und von den Veröffentlichungen. Damit war bereits eine Weichenstellung vorgegeben. Denn der Blick auf das Veröffentlichen bedingt die Untersuchung von Öffentlichkeit an sich. Diese traditionellste Form von Medienwissenschaft ist daher klar den Gesellschaftswissenschaften zuzurechnen; da sie sich häufig mit Fragen der Rezeptionsforschung befasst, macht sie sich zumeist Methoden der quantitativen und empirischen Sozialforschung zu Eigen.

Die technischen Massenmedien Film, Hörfunk und Fernsehen verändern und erweitern den Forschungsgegenstand schließlich so grundlegend, dass sich aus Zeitungswissenschaft und Publizistik die Kommunikationswissenschaft entwickelt, die einen viel weiter gefassten Anspruch erhebt: Zum einen widmet sie sich sozialwissenschaftlich der Massenkommunikation, das heißt der Funktion und Wirkung von Massenmedien wie Plakaten, Zeitungen, Film, Hörfunk und Fernsehen in der Gesellschaft. Zum anderen jedoch wird ihr Gegenstand ganz allgemein die Kommunikation unter Menschen. Die Mutterdisziplinen, die bei der Ausformung dieser Forschungsrichtung Pate stehen, sind eher geisteswissenschaftlicher Art. Linguistik, Semiotik (→ S. 174), Philosophie und Psychologie liefern hier methodisch die Instrumentarien.

Beide Ausprägungen der Kommunikationswissenschaft werden später, im Verbund mit philosophischen Disziplinen wie der Erkenntnistheorie, auf das Fach einwirken und das mitbegründen, was wir heute unter »Medientheorie« verstehen.

Medienwissenschaft

Die geisteswissenschaftlich geprägte Erforschung individueller Kommunikation, d. h. derjenige Zweig der Kommunikationswissenschaft, der sich nicht der Sozialforschung zurechnet, dessen Gegenstand weniger die Gesellschaft als vielmehr das Individuum sowie dessen Kommunikationsweiund[26] Mediennutzungsverhalten sind, verbindet sich seit den 1970er-Jahren mit den geisteswissenschaftlichen Fächern der Literatur- und Theaterwissenschaft sowie der Kunstgeschichte zu dem, was seither als »Medienwissenschaft« verstanden wird: Die Medien rücken nun als Gegenstand der Analyse in den Mittelpunkt. Parallel dazu gibt es jedoch auch hier eine zweite, anders orientierte Ausrichtung, nämlich eine soziologisch orientierte Medienwissenschaft, die sich als Weiterentwicklung der ebenfalls sozialwissenschaftlich geprägten Spielart der Kommunikationswissenschaft versteht. Doch nun haben sich die Kräfteverhältnisse deutlich verkehrt: War die klassische Kommunikationswissenschaft eine empirische Sozialwissenschaft, die auch einen am Individuum orientierten, eher geisteswissenschaftlich orientierten Zug aufwies, so versteht sich Medienwissenschaft weit überwiegend als geistes- und kulturwissenschaftliche Disziplin, bei der eine sozialwissenschaftliche Orientierung eher als Ausnahme denn als Regel zu verstehen ist.

Medientheorie(n)

Die geistes- und kulturwissenschaftliche Orientierung der Medienwissenschaft brachte eine Fokussierung auf das Medium als zentralen Faktor im Kommunikationsprozess mit sich sowie eine Hinwendung zur Medialität als grundlegender Eigenschaft und Bedingung von Wahrnehmung. Der medial oder mediatic turn → S. 180) machte in den 1980er-Jahren die Medientheorie plötzlich zur – vonseiten der Schulakademiker zunächst verpönten – Leitwissenschaft für alle, nicht nur für die geistesund gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen. Die Differenzierung der Medienwissenschaft in ihre drei Zuständigkeitsbereiche Medienanalyse (strukturalistischer oder diskursanalytischer Provenienz), Mediengeschichte (oder -archäologie), sowie Medientheorie im engeren Sinn bestimmt seither das Geschehen. Diese Medientheorie ist im Kern eine Wiederkehr zum Teil Jahrtausende alter philosophischer Grundunterscheidungen und -fragestellungen.

Wo Medienwissenschaften der Status und Titel einer universitären Disziplin ist (deren Plural immer noch eine Restturbulenz signalisiert), war Medientheorie die längste Zeit ein Geschehen, das sich – wenngleich […] meist nicht unter diesem Namen – in verschiedensten Wissensdomänen (der Philosophie, den Naturwissenschaften, den Künsten) seit längerer Zeit ereignet hat und immer noch ereignet. Daher ist Medientheorie (über eine Laufzeit von mindestens 2500 Jahren) überhaupt nicht an die Existenz einer akademischen Medienwissenschaft gebunden (ja sie muss nicht einmal an Universitäten stattfinden bzw. [27]sich in Büchern und Aufsätzen niederschlagen, d. h. wissenschaftsförmig sein), kann (und sollte) aber sehr wohl deren bevorzugter Gegenstand im Rahmen einer historisch-epistemologischen Betrachtung sein. (Pias 2011, 18 f.)

Medienphilosophie(n)

Die in diesem Buch skizzierten Medientheorien lassen sich allesamt als anregende, spekulative Medienphilosophien beschreiben. Mit ihnen kehren teilweise uralte erkenntnistheoretische Fragestellungen im neuen Gewand des modisch-postmodernen Dekors zurück. Aber es geht ihnen unverkennbar um Grundfragen menschlicher Kommunikation und des menschlichen Zusammenlebens. Die Kritik der Schulphilosophie an dieser Art neuen Philosophierens war häufig harsch. Und doch greift der Vorwurf des alten Weins in neuen Schläuchen nicht: Dass unter vollständig veränderten Lebens- und Kommunikationsbedingungen die alten, ungelösten Fragen im neuen Gewand erscheinen, spricht nicht gegen, sondern vielmehr für die Relevanz des neuen Blickwinkels auf die Grundsatzfragen menschlicher Verständigung. In wesentlichen Punkten ist Medienphilosophie, wie sie besonders seit Marshall McLuhan, Vilém Flusser und Jean Baudrillard betrieben wird, ganz zu Recht die Leitwissenschaft der heutigen Welt geworden. Ein immer wieder aufblitzender Zug von unseriösen (bis größenwahnsinnigen) Welterklärungsversuchen und endzeitlicher Spekulation gehört da wohl durchaus dazu. Analyse und Programm, Welterklärung und Millenarismus lassen sich in einer Zeit, in der jede Beschreibung von Phänomenen bereits im Verdacht unzulässiger Sinngebung und Konstruktion steht, nicht mehr trennscharf unterscheiden.