- -

- 100%

- +

Es gab mehrere prägende Einschnitte in meinem Leben, und dieses Gespräch mit meinem Vater beim Abendessen war der Erste. Er wusste, dass ich in der Highschool unsicher war und mich, wie so viele Kinder vor der Pubertät, mit Problemen der eigenen Identität, dem Selbstwertgefühl und der Sexualität auseinandersetzte, und ich stellte mich der Aufgabe. Eine meiner größten Herausforderungen hatte begonnen, als meine Eltern mich im Alter von fünf Jahren in ein Förderprogramm steckten. Das Problem eines Schulanfangs mit fünf Jahren besteht darin, dass man in der achten Klasse erst zwölf ist, und wenn alle anderen schon in der Pubertät sind, ist man selbst noch ein Kind. Mein achtes Grundschuljahr war mein erstes Jahr in der Highschool – damals gab es keine Mittelschulen – und dieses spezielle Förderprogramm bedeutete, dass ich zusammen mit siebzehn-, achtzehnjährigen Schülern Fächer wie Algebra hatte. In einer Klasse saß ich neben dem fabelhaft aussehenden Kapitän des Footballteams, und ich weiß nicht, wer von uns beiden sich idiotischer vorkam, aber der Punkt ist, dass viele dieser Schüler junge Erwachsene waren, die sich auf ihren Beruf vorbereiteten oder auf das Leben im College, vielleicht auch auf die Ehe, und ich spielte noch mit Puppen.

Ich fühlte mich so, wie sich nur ein Kind unter Erwachsenen fühlen kann, nämlich ganz und gar unfähig. Ich wusste weder auf sozialer Ebene noch im Bildungsbereich, was überhaupt los war. Bis zur Pubertät war es noch lange hin. Da ich keinen blassen Schimmer von Sexualität hatte, setzte ich mir in den Kopf, dass das Geheimnis der sozialen Anerkennung etwas mit dem Tragen eines BHs und dem Besitz eines Lippenstifts zu tun haben musste, und so erbettelte ich mir von meiner Mutter einen Sport-BH (den ich ausstopfte) und einen Lippenstift von Tangee, um meine Rolle spielen zu können. Heute, da ich selbst erwachsen bin, sehe ich, wie heimtückisch solche Zwänge für ein junges Mädchen sind, und ich verstehe, warum meine Eltern glücklich waren, wenn ich möglichst lange ein Kind blieb.

Im Bildungsbereich lief es ganz ähnlich. Manchmal reicht das Fassungsvermögen einer Zwölfjährigen noch nicht aus für Abstraktionen, etwa die »Unbekannte« in Algebra (was für eine Unbekannte? Das große Unbekannte im All? Der unbekannte Soldat?) oder die Struktur einer Sprache. Nach meiner ersten Französischstunde geriet ich in Panik, weil ich keine Ahnung hatte, was konjugieren bedeutete. Aber was sollte ich machen? Einen Jahrgang tiefer zu gehen wurde noch nicht einmal erwogen – das war damals eine Schande, und obwohl meine Mutter erkannte, wie sehr ich kämpfen musste, war sie, die Erzieherin, zufrieden, dass ich in diesen fortgeschrittenen Kursen war. Ich konnte nicht sagen: »Das ist zu schwer für mich!« Das wurde einfach nicht akzeptiert, zu Hause gab es nichts, was »zu schwer« war. Man hatte die Pflicht, sich der Herausforderung zu stellen, und sei es, dass man sich ins Auswendiglernen flüchtete.

Zum Glück hielt unsere Familie fest zusammen, und jeden Abend wurde beim Essen heftig diskutiert. An den Wochenenden arbeiteten wir alle gemeinsam in Haus und Hof, in den Ferien machten wir lange Campingreisen. Und wir haben unser Leben lang glückliche Ereignisse zusammen gefeiert. So war es nur natürlich, dass ich, als ich anfing, täglich meine Meile zu laufen, von ihnen häufig ein »Toll, Mädchen!« hörte. Das half mir auch wirklich sehr, denn manche Leute, zum Beispiel der Milchmann oder der Postbote, die mich im Hof meine Runden laufen sahen, fragten mich: »Ist bei dir zu Hause alles in Ordnung?« Dann klopften sie an und fragten meine Mutter, ob mit mir alles in Ordnung sei. Meine Freundinnen meinten, ich solle damit aufhören, weil ihre Eltern gesagt hätten, ich würde davon dicke Beine bekommen und einen Schnurrbart. Wir alle gewöhnten uns an die Tatsache, dass ich allen anderen seltsam vorkam, aber zu Hause fand man mich einfach gut.

Die Meilen bauten sich auf. Jeden Tag. Aus keinem erklärlichen Grund war die eine Meile an einem Tag leicht, an anderen Tagen hatte ich das Gefühl, sie ginge nie zu Ende. Meistens war ich so tief in Gedanken versunken, dass ich ein Stück Kreide mitnahm und an einem Baum einen Strich machte, um mich an die Zahl der Runden zu erinnern. Egal wie schwer es mir vorkam oder wie wenig Lust ich manchmal auf Laufen hatte: Hinterher ging es mir besser. An manchen Tagen brachte das Laufen mich dazu, überhaupt aus dem Haus zu gehen. Das Beste daran war das Ende des Tages, wenn ich das herrliche Gefühl hatte, etwas Messbares und genau Bestimmbares erreicht zu haben. Jeden Tag errang ich einen kleinen Sieg, den mir niemand streitig machen konnte. Das Gefühl kannte ich nicht, wenn ich nicht lief, also versuchte ich, keinen Tag zu versäumen. Langsam verging der Sommer, und ich sah dem kommenden Schuljahr mit neuem Selbstvertrauen entgegen.

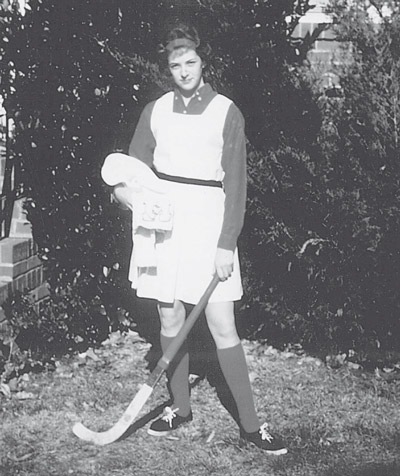

Dann war es Herbst, die Schule fing an, und ich bewarb mich beim Hockeyteam. Natürlich war ich nervös; aufmerksam folgte ich jedem Wort der Trainerin Margaret Birch. Etwas ganz Erstaunliches geschah: Da ich nicht ermüdete, nicht aus der Puste geriet und keine schmerzenden Muskeln bekam, eignete ich mir die Fähigkeiten schneller an als die anderen Anfängerinnen. Wenn wir auf dem Platz trainierten, konnte ich schon mit den Schnellsten mithalten. Wow, wie war es dazu gekommen? Als ich es in die Juniorenauswahl schaffte, wurde zu Hause vor Freude laut gejubelt, und ich war das stolzeste Mädchen, das je einen Hockeyrock getragen hat.

Ich war auch außerordentlich dankbar. Da ich damals nicht ganz verstand, wie körperliche Kondition funktioniert, meinte ich, einen Zauber entdeckt zu haben. Fünfundvierzig Jahre später denke ich noch immer, dass es ein Zauber ist, aber ich greife voraus.

Ich glaube, nie war eine Spielerin stolzer auf ihren Hockeyrock als ich!

Ich fing an zu glauben, dass ich den Zauber nur behielte, wenn ich weiterhin liefe. Was tatsächlich stimmte. Ich sah das Laufen als meine Geheimwaffe; ich fürchtete, dass die anderen, sollte ich ihnen davon erzählen, mich und meinen Zauber als Spinnerei abtun würden, also behielt ich es für mich. Der Besitz der Geheimwaffe gab mir das Selbstvertrauen, es mit anderen Sportarten zu versuchen. Ich schaffte es auch in das Basketballteam. Dann fand ich heraus, dass die Geheimwaffe auch funktionierte, wenn ich an anderen Aktivitäten teilnehmen wollte, zum Beispiel als Mitglied eines Tanzkomitees oder als Autorin einer Schülerzeitung.

Die Arbeit für die Schülerzeitung bot sich an, weil es so wenig Berichterstattung über den Mädchensport gab (manche Dinge ändern sich nie), und ich wollte unser Team etwas hochjubeln. Ich liebte mein Team! Manche der Mädchen waren burschikos, andere Abschlussballköniginnen, und ich verlor meine Vorurteile gegen jungenhafte Mädchen. Wir spielten uns alle die Seele aus dem Leib, und trotz der unterschiedlichen sozialen und finanziellen Verhältnisse, aus denen wir stammten, unternahmen wir auch jenseits des Sportplatzes viel miteinander, gingen zusammen zum Tanzen, zu Fußballveranstaltungen oder zu Pyjamapartys und waren unerreichbar für all die stutenbissigen Cliquen der Highschool.

Meine Freundinnen nannten mich Kathy, aber für meine besten Kumpel war ich Switz. Ich fand, dass Kathy ein bisschen zu unbedeutend als Verfasserin eines Sportartikels klang, aber die Studienberaterin der Fakultät erlaubte mir nicht, einfach als Switz zu unterzeichnen, was ich sehr cool gefunden hätte. Aber dank meinem Vater wurde »Kathrine« von den Typografen (ja, damals wurde noch mit Lettern gesetzt) immer in »Katherine« geändert, und ich ärgerte mich, wenn ich meinen falsch buchstabierten Namen sah. Also unterzeichnete ich oft einfach mit K. V. Switzer. Damals schwelgte ich in der Lektüre von Der Fänger im Roggen. J. D. Salinger war wie ein Gott für mich, und gleich danach kamen T. S. Eliot und E. E. Cummings. K. V. Switzer, die Sportreporterin, zu sein gefiel mir.

Als mein Freshman-Jahr zu Ende war, hatte ich es satt, ein dünnes kleines Mädchen zu sein. In einer der vielen Illustrierten meiner Mutter, die sich im Haus stapelten, fand ich einen faszinierenden Artikel über den Kaloriengehalt von Nahrungsmitteln. Die beiden Lebensmittel mit den meisten Kalorien waren Erdnussbutter und Schokolade, die man möglichst vormittags essen sollte, um leichter abzunehmen. Das leuchtete mir ein, und deshalb aß ich jeden Abend vor dem Schlafengehen ein Sandwich mit Erdnussbutter und trank ein großes Glas Kakao. In den nächsten zwölf Monaten nahm ich sieben Kilo zu und wuchs zehn Zentimeter. Ob mir die Erdnussbutter geholfen hat, in die Pubertät zu kommen, oder ob sich das Frausein sowieso anbahnte, werde ich nie erfahren, aber plötzlich war ich eine Frau. Ich werde nie den Gesichtsausdruck meines Vaters vergessen, der mich eines Tages musterte und dann ins Nebenzimmer ging, um sich mit meiner Mutter zu unterhalten. Ich bekam nur einen Teil ihres Gesprächs mit, nämlich seinen Satz: »Heiliger Strohsack, wann ist denn das passiert?«

Da ich jeden Tag lief, gewöhnte ich mich problemlos an meinen neuen Körper. Tatsächlich schien mir mein neues Gewicht mehr Kraft zu verleihen, und ich fügte Liegestütze und Kniebeugen zu meiner täglichen Routine hinzu. Mein Bruder sagte, die echten Profis würden Kniebeugen auf einem Bein machen, deshalb fing ich an, jeweils zehn Kniebeugen auf einem Bein zu üben, und hangelte mich an dem dicken Kletterseil hinauf, das mein Vater im hinteren Teil des Hofs für uns angebracht hatte.

Obwohl ich mich hingebungsvoll meiner Fitness widmete, war die Leidenschaft doch nicht groß genug, um mir eine Karriere als Leistungssportlerin zu wünschen. Erstens gab es eine derartige Möglichkeit überhaupt nicht, und zweitens sehnte ich mich gar nicht so sehr danach, wie beispielsweise die Tennisspielerin Billie Jean King es tat, die als Kind Profibasketballer werden wollte. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn es damals schon professionelle Läuferinnen gegeben hätte. Davon abgesehen strebte ich einen Beruf an, der meiner Ausbildung entsprach. Als ich aufwuchs, war man noch der Ansicht, dass Leute, die ihren Lebensunterhalt mit körperlicher Arbeit verdienten – und dazu gehörten nun mal Leistungssportler –, bemitleidenswert waren. Denn entweder hatten sie keine gute Ausbildung, oder sie waren nicht intelligent genug, um in leitenden Positionen zu arbeiten. Ich wollte Ausgewogenheit: Der Satz des Römers Juvenal, der vom mens sana in corpore sana sprach, kam mir sehr entgegen.

Und eine Römerin nahm mich gefangen. Mit großen Augen betrachtete ich die Statue der Jägerin Diana und genoss es, wie mein neuer Körper aussah, wie ich mich in ihm fühlte. Ich verglich mein nacktes Spiegelbild mit ihrer Statue und staunte über die Ähnlichkeit unserer Körper und – ja – unserer Geisteshaltung. Diana war athletisch, weiblich und selbstbewusst, und auch sie hatte kleine Brüste. So wurde sie zu meinem neuen Vorbild. Ich fühlte mich in meinem Körper so sicher wie sie sich in ihrem. Und als die Jungen in der Schule jetzt anfingen, mir nachzulaufen, war ich keine leichte Beute. Ich brauchte ihre Aufmerksamkeit für mein Selbstwertgefühl nicht. Obwohl es in der Schule keinen Sexualkundeunterricht gab, vermittelte mir das Laufen körperliches Selbstvertrauen genug, um die kleinen Langweiler auszubremsen.

Vielleicht klingt es abwegig, dass ich mir eine Göttin der römischen Antike zum Vorbild wählte, tatsächlich aber gab es bis zu den Olympischen Spielen im Jahr 1960 für mich keine modernen sportlichen Vorbilder. Doch trotz der anmutigen Bilder von Wilma Rudolf, der Siegerin in den Sprintwettkämpfen, werde ich nie die abstoßenden Fotos der sowjetischen Kugelstoßerin Tamara Press vergessen, die sie mit Armen wie Schinkenschlegel, einer schwabbeligen Rolle in der Taille und mit vor Anstrengung verzerrtem Gesicht zeigen. War das der Inbegriff einer weiblichen Athletin? Ich kann mir vorstellen, dass solche Bilder viele Tausend Leserinnen der Illustrierten Life entmutigten und junge Mädchen dem Sport für ewig abschwören ließen.

Damals erfuhr ich es nicht, aber die Olympischen Spiele in Rom boten noch einen weiteren Reibungspunkt für die Wahrnehmung weiblicher Kraft im Sport. Zum ersten Mal seit zweiunddreißig Jahren gab es bei den Spielen einen 800-Meter-Lauf für Frauen. Bei den Spielen in der Antike war Frauen allein schon das Zusehen unter Androhung der Todesstrafe verboten, und im Jahr 1896 wurden sie von der Teilnahme an den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit ausgeschlossen. Nach massiven Protesten ließ man Frauen 1900 für die Sportarten Golf, Tennis und Krocket zu. 1928 kam die Leichtathletik hinzu. Längster Lauf war der 800-Meter-Lauf (zwei Runden auf der Bahn), und nachdem sich die ersten drei Frauen eine erbitterte Schlacht um den Sieg geliefert hatten und Lina Radtke einen neuen Weltrekord aufgestellt hatte, taumelten die Teilnehmerinnen keuchend in den Innenkreis des Stadions, so wie jeder Mensch, der so schnell wie möglich 800 Meter läuft. Diese »Zurschaustellung von Erschöpfung« entsetzte die Zuschauer, die Veranstalter und – das war das Schlimmste – die Medien. Harold Abraham, der Respekt einflößende Olympiasieger, inzwischen Sportjournalist, dessen große Leistungen später in dem Film Die Stunde des Siegers gewürdigt werden sollten, nannte die öffentliche Zurschaustellung von Erschöpfung eine »Schande für die Weiblichkeit« und eine »Gefahr für alle Frauen«. Er empfahl, diese Strecke für künftige Veranstaltungen zu streichen. Und so geschah es.

In den kommenden zweiunddreißig Jahres mussten Frauen, die längere Distanzen als die Sprintstrecken liefen, immer wieder beweisen, dass sie weder zu schwach noch zu zart dafür waren, weder sich selbst gefährdeten noch der Weiblichkeit Schaden zufügten. Während für die Männer die 1.500 Meter, 3.000 Meter Hürden, 5.000 und 10.000 Meter und der Marathon (26,2 Meilen beziehungsweise 42,195 Kilometer) hinzukamen, wurde jeder längere Lauf für Frauen weiterhin als gefährlich bezeichnet. Es war ein schwerer Kampf, für die Olympiade 1960 die 800 Meter für Frauen durchzusetzen, und jeder Gedanke an eine noch längere Strecke löste eine heftige Kontroverse in den Medien aus.

Damals wurden viele andere Sportarten für Frauen abgeändert, um sie davor zu bewahren, sich selbst Schaden zuzufügen. Interessanterweise blieb das harte Feldhockey unangetastet, nicht aber Basketball: Schon in den Sechzigerjahren spielten Mädchen eine Basketballversion, die das Laufpensum reduzierte, indem sechs Spielerinnen eingesetzt wurden, die nur dreimal dribbeln und die Mittellinie nicht übertreten durften. Als ich die Trainerin des Mädchenteams für unsere Schülerzeitung interviewte und fragte, ob wir je nach denselben Spielregeln wie die Männer würden spielen dürfen, sagte sie: »Niemals.« Das viele Springen könnte die Gebärmutter verrutschen lassen. Ich hätte fast laut losgelacht. Zehn Jahre später erhielten Mädchen an Universitäten Vollstipendien, um dort in einer der ältesten Universitätssportligen nach »Männerspielregeln« Basketball zu spielen.

Im zweiten Jahr in der Oberstufe hatte ich einen Freund, Dave, und ich besuchte eine neue Schule, die George C. Marshall High School in Falls Church, Virginia. Mit Dave hatte ich eine gute Zeit. Er war Mittelstürmer in der Footballmannschaft, und da sein Dad den gleichen Offiziersrang in der Navy innehatte wie mein Dad in der Armee, hatten wir viel gemeinsam. Jeden Freitagabend nach dem Footballspiel kamen Dave und sein Freund Larry müde, glücklich, zerschunden und angeschlagen zu mir nach Hause, wir machten uns eine Pizza und besprachen das Spiel. Oft berichtete ich von meinen Erfahrungen beim Hockey oder Basketball, und sie nahmen mich und meinen Sport immer ernst. Wir prahlten damit, wer mehr Liegestütze konnte, aber sie staunten jedes Mal, dass ich mehr Sit-ups und Kniebeugen schaffte als sie. Ich lebte für den alljährlich stattfindenden President’s Council of Physical Fitness and Sports Fitness, wo auch getestet wurde, wie viele Sit-ups wir in der Minute schafften (ich schlug Dave und Larry mit dreiundsechzig in der Minute) und wie schnell wir auf der 600-Yards-Strecke (548,64 Meter) waren. Ich war das schnellste Mädchen, aber nicht so schnell wie Dave und Larry, was mich ärgerte. Eines Abends provozierte ich sie mit der Frage, bis zu welcher Grenze sie Kraftanstrengungen bei Frauen akzeptieren würden. Sie taten sich schwer mit der Definition, aber schließlich einigten sie sich darauf, dass sie es nicht mochten, wenn Frauen trainierten, bis ihr T-Shirt am Rücken durchgeschwitzt war. Ich nahm das ohne ein Gefühl von Zustimmung oder Ablehnung auf, ich behielt es lediglich als eine interessante Beobachtung im Gedächtnis. Ich selbst schwitzte nicht sehr beim Sport. Noch nicht.

Am Ende meines letzten Schuljahres waren Dave und ich fest zusammen, wir waren verliebt, tauschten Klassenringe aus, versprachen uns alles Mögliche und machten Pläne für die Hochzeit nach dem Studium. Diese Zwangsläufigkeit finde ich heute unvorstellbar, schließlich entwarfen wir diesen Lebensplan bereits mit sechzehn. Dave wollte Marineoffizier werden, und sein Ehrgeiz in der Highschool war, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten und zunächst in die U. S. Marineakademie von Annapolis einzutreten. Als Dave dort im Frühling angenommen wurde, jubelten wir. Er trat eine Woche nach seinem Schulabschluss die Ausbildung an, und ich war seltsamerweise glücklich, eine Zeit lang wieder allein zu sein.

Meine Eltern hatten die Universität von Illinois abgeschlossen, und ich hatte den Ehrgeiz, ebenfalls eine große Universität zu besuchen. In Anbetracht der Tatsache, dass meine Mutter eine fortschrittliche und beliebte Leiterin der Studienberatung der größten Highschool unseres Countys war, hätte man annehmen können, dass ich Insidertipps für die passende Auswahl eines College bekam, aber der Plan für mich lautete anders. Dad bevorzugte aus finanziellen Gründen ein College in unserem Heimatstaat Virginia und riet mir, an einem College mit Koedukation zu studieren. Frauenuniversitäten waren in seinen Augen wirklichkeitsfremd. Es ist mir peinlich zuzugeben, dass ich ihm damals zustimmte. Kaum zu glauben, dass es zu jener Zeit in Virginia nur zwei Colleges mit Koedukation gab – William and Mary, die mich mit meinen mittelmäßigen SAT-Noten nicht aufnehmen würden, und Lynchburg College, eine Schule, kleiner als meine Highschool! Ich wollte an eine große Universität wie die von Michigan! Heimlich bewarb ich mich dort und wurde abgelehnt. Ich hätte sie trotzdem besuchen können, aber der Bewerbungsprozess schüchterte mich ein. Dad wusste von meiner Enttäuschung, und wie üblich schlug er mir einen Kompromiss vor: Da er die Ausbildung in den ersten beiden Jahren bezahlte, würde er die Auswahl treffen, und er entschied sich für Lynchburg. Für die darauffolgenden zwei Jahre könnte ich entscheiden, ob ich wechseln wollte. Ich willigte ein, zumal es in Lynchburg ein Frauenhockeyteam gab. Es schien ein bisschen pervers zu sein, dass große Universitäten keinen Frauensport boten, wohl aber die kleinen Colleges. Ich sagte mir, dass ich mich auf mein neues Team vorbereiten müsse, und verlängerte meine Laufstrecke. Wenn mich eine Meile täglich ins Highschoolteam gebracht hatte, müsste ich zulegen, um es ins Collegeteam zu schaffen. Ich erfuhr, dass die Jungen im Crosslaufteam der Highschool drei Meilen täglich liefen. Ich kannte bis jetzt niemanden, der noch mehr lief, also steckte ich mir das Ziel, drei Meilen täglich zu laufen. Wenn ich das schaffte, würde meine Geheimwaffe zur Superwaffe werden.

Jeden Abend ging ich nach meinem Sommerjob auf die Bahn in der Highschool und lief meine Runden, jede Woche lief ich eine Runde mehr. Ich staunte, wie leicht mir das fiel, und wahrscheinlich hätte ich die drei Meilen auf Anhieb geschafft. Aber das war mir nicht klar, und ich hielt es für besser, die Laufstrecke vorsichtig zu erhöhen, um eine Verletzung zu vermeiden. Instinktiv tat ich das Richtige: Eine schrittweise Steigerung ist ein Schlüsselprinzip im Training und der Aufbau eines sicheren Fundaments. Ich hatte auch viel Zeit zum Nachdenken, und während eines dieser Hochgefühl-Momente, die während des Laufens eintreten oder unter der Dusche, erkannte ich, was ich beruflich machen wollte. Das, was ich neben dem Laufen am liebsten machte, war Schreiben für die Schülerzeitung. Ich hatte nie daran gedacht, Journalismus zu studieren und so meine beiden Leidenschaften zu verbinden. Ende Juli lief ich drei Meilen täglich. Ich war schweißgebadet. Ich fühlte mich wie eine Königin.

Kapitel 3 »Könnt ihr eine Meile laufen?«

Ich traf mit einem leichten Groll, aber auch überglücklich, von zu Hause fortzukommen, im Lynchburg College ein. Überrascht entdeckte ich, dass es dort sehr schön war, freundlich, und – ich gebe es ungern zu – es gefiel mir dort fast auf Anhieb. Ich hatte befürchtet, der ganze Campus wäre von unerträglicher Religiosität geprägt, aber es stellte sich heraus, dass nur die Theologiestudenten die Religion forcierten. Der Rest der Schule war erstaunlich ausgewogen, wenn man bedenkt, dass sie mitten in den fundamentalistischen Süden eingebettet war.

Ein paar der »heiligen« Studenten, die Priester werden wollten, waren aber kleine Teufel! Sie luden Mädchen ins Kino ein und bogen dann stattdessen in eine kleine Landstraße ein und versuchten, dort den Abend zu verbringen. Als mir das zum ersten Mal passierte, blieb ich vor dem Auto auf der Straße stehen und weigerte mich, wieder einzusteigen, bis der Student mir versprach, mich ohne Umweg direkt in mein Studentenwohnheim zurückzubringen. Nach diesem Erlebnis war ich sprachlos, als er mich fragte, ob er mich am nächsten Tag zur Kirche begleiten dürfe, so als sei er die Unschuld in Person!

Die akademische Atmosphäre in Lynchburg gefiel mir. Sie war anspruchsvoll, aber nicht einschüchternd, und die Seminare waren klein genug, um sich als Individuum fühlen zu können. Da ich überzeugt war, Journalistin werden zu wollen – obwohl mein militärischer Vater Journalisten verabscheute, sie »schwatzende linke Typen« nannte, »die nie dem Feind gegenübergestanden hätten« – , studierte ich zum ersten Mal mit Leib und Seele.

Begeistert ging ich zur ersten Sitzung meines Englischseminars am College. Ein Tag, den ich nie vergessen werde. Der Professor hieß Charles Barrett, ein leicht skurriler und bezaubernder Mensch. Er trug uns auf, einen Essay über eine Kurzgeschichte von Orwell zu schreiben. Dann schmunzelte er und referierte über die Schwierigkeit, einem Essay einen guten Titel zu geben. Ein fabelhafter Titel beinhalte entweder »Schlangen« oder »Sex«. Diese beiden Begriffe würden Leser sofort gefangen nehmen. Noch nie hatte ich im Unterricht von einem Lehrer das Wort »Sex« gehört, und ich fand es herrlich verrucht. Ich arbeitete lange an meinem Essay, unterzeichnete ihn mit K. V. Switzer, und in einem mutigen Moment setzte ich den Titel »SEX« darüber. In der nächsten Woche sagte Dr. Barrett, er wolle einen Essay laut vorlesen, und begann mit »Sex«. Ein kollektives Schnappen nach Luft folgte, und ich duckte mich auf meinem Platz. Dann las er die ganze Arbeit vor, erklärte, warum sie gut sei und er die beste Note gegeben habe. Ich war völlig fertig. Als wir den Seminarraum verließen, sagte ein Mitschüler: »Kannst du dir vorstellen, dass jemand diesen Titel gewählt hat?!« Und ich sagte nur: »Ja. Nein.« Ich belegte schließlich alle Englischkurse von Charles Barrett, ebenso Kurse für Kreatives Schreiben und Journalismus, und bald schrieb ich für die Collegezeitung Critograph.

Das einzig wirklich Enttäuschende am LC war das Niveau der Frauenhockeymannschaft – und dann noch der Südstaatenakzent und die Hüfthalter. Wenn man sich einen Dialekt angewöhnt hat, ist es schwer, ihn wieder loszuwerden, und ich fand, dass Frauen mit diesem langsamen Südstaatenakzent weniger ernst genommen wurden als Frauen ohne Akzent. Vor lauter Angst, mir diese sirupsüße Sprache anzugewöhnen, bemühte ich mich um eine hochgestochene Ausdrucksweise. Ich muss wie eine arrogante Ziege geklungen haben, aber ich glaube wirklich, dass mir das später bei meiner Radio- und Fernseharbeit geholfen hat.

Die Hüfthalter – anscheinend trugen alle Mädchen diese grässlichen Gummidinger, die sie von der Taille bis zu den Oberschenkeln versiegelten – waren vordergründig dazu da, die Strümpfe oben zu halten und die Hüften schlanker wirken zu lassen, aber auch schmale Mädchen trugen sie. Warum irgendjemand überhaupt ein Kleidungsstück trug, das den Muskeltonus beeinträchtigte und Pinkeln zu einer zehnminütigen Tortur machte, war mir unbegreiflich, bis ich »den Code« begriff. Irgendwann fiel mir auf, dass meine simplen Baumwollstrumpfhalter gerümpfte Nasen und Kopfschütteln bei meinen Mitbewohnerinnen hervorriefen. Denn der dreifach gewirkte Hüfthalter signalisierte, dass man nicht »leicht zu haben« war. Wie sich später zeigen sollte, waren am Ende des ersten Semesters etliche dieser Latexjungfern schwanger, und ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie sie es geschafft haben, diese Dinger auf dem Rücksitz eines Autos auszuziehen und vor der mitternächtlichen Ausgangssperre wieder anzubekommen.