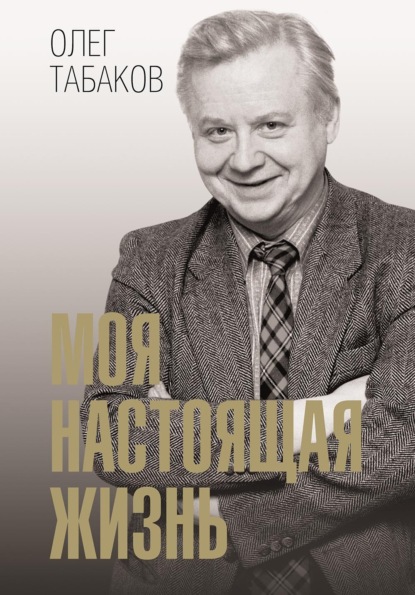

Моя настоящая жизнь

- -

- 100%

- +

Он совершенно не переносил невежества.

Раз, еще до войны, мы с ним пошли в парикмахерскую. Поскольку своим редкостным обаянием он «доставал» буквально всех дам, среагировала на него и парикмахерша, тут же начав кокетничать с отцом через меня:

– Мальчик, как тебя зовут?

– Меня зовут на «лэ».

– Лева? Леша? Леня?!

– Олег…

– Так «Олег» – это на «а», а не на «лэ»!

Улыбка мгновенно исчезла с отцовского лица – дальнейшее продолжение даже такого легкого и безобидного флирта стало для него невозможным…

Отец был очень музыкальным человеком. Многие пластинки моего детства – те, что купил он. Вся Изабелла Юрьева, Вадим Козин, Джапаридзе, Лемешев, Козловский, поющие не только арии из классических опер, но и романсы. Это было не столько официальной культурой, сколько субкультурой, которой интеллигенция защищалась от всего этого радостного идиотизма: «Нам ли стоять на месте – в своих дерзаниях всегда мы правы»… А он почему-то всегда очень смешно пел: «Милый дрю-ю-к, нежный дрю-ю-к», имитируя Изабеллу Юрьеву, которая была, конечно, королевой тогдашней советской эстрады. Отец, нежно относившийся к этому, никогда не упускал случая сделать некоторые саркастические замечания по данному поводу, делая это абсолютно рефлекторно и свободно. А уж какой он был остряк! Попасться ему на язык, я думаю, боялись многие.

Он ушел на фронт, хотя, наверное, мог и остаться, если бы постарался, поскольку являлся научным работником, а научным работникам полагалась броня. И орден Красной Звезды – хороший орден, его не зря давали. И медаль «За отвагу» тоже очень солдатская награда, а не начальническая…

И удивительные письма, которые он писал моей матери в стихах онегинской строфой:

…Довольно!Встаньте, строчки, смирно,В затылок чище становись!И – шагом марш дорогой длинной.Запру я вас в конверт унылыйИ отошлю к подруге милой…Страниц этак тридцать шесть, заполненных каллиграфическим отцовским почерком. Там не было ничего вторичного, как-то все очень искренно, потому, наверное, что человек испытывал достаточно сильные чувства.

Отец был очень бескорыстен. Очень. Я даже затрудняюсь назвать столь же бескорыстных людей, как он. И, несмотря ни на что, он был и оставался совестливым человеком.

Оружие и яд, которые хранились у него в ящике стола. Это чисто докторско-врачебное право кончить земную жизнь тогда, когда я захочу, – опять-таки оттуда, из Чехова. Человек – хозяин своей судьбы, и спокойное и деловое отношение к смерти было удивительным признаком мужества, для меня во всяком случае.

Умер он от инсульта, когда ему исполнилось семьдесят семь лет. Семьдесят семь… Как говорила бабушка Аня, наставляя Люсю, мою первую жену, на путь истинный: «Их хоть семьдесят семь, а ты – хозяйка всем». Отец был очень любим женщинами, думаю, по одной простой причине: он относился к тому малочисленному отряду мужчин, которым отпущен талант сначала подумать о женщине, а уже потом о себе. И пусть на жизненном пути он, может быть, достиг не слишком больших успехов, это вовсе для меня не есть показатель его потенциала. Потенциал отца был в удивительной трезвости суждений. Он никогда не говорил о том, чего не знал. Я даже не могу себе представить его суесловящим на темы, которые, ну как бы это сказать, не входили в сферу его компетентности. И наоборот, мера его компетентности в избранной профессии была очень высока. Ну не зря же сотрудники говорили: «Если чего не знаете, спросите у Павла Кондратьевича». Все, кто хотя бы немного общался с отцом, называли его «живой энциклопедией», так велик и точен был объем его знаний. Господи, как бы я хотел пожелать детям своим успеть насытиться мною, ибо, чем дольше я живу, тем больше я понимаю, как мало я был с отцом. Не только с отцом – и с матерью, но с отцом особенно. И если было у кого поучиться человеческому достоинству, то прежде всего у него. Судьба предлагала ему серьезные испытания, и нельзя сказать, что его жизненный путь был составлен из одних побед, нет. Но вот было, наверное, что-то магическое в этом человеке, что, по сути дела, и есть человеческий талант. Это ощущали люди в Падах, где на закате жизни он в санатории занимался совсем простыми врачебными делами; это ощущали люди в «Микробе» – закрытом научно-исследовательском институте, где долго-долго работал отец; в военно-санитарном поезде, где он прошел всю войну. Мне было восемь или девять лет от роду, когда отец прибыл вместе со своим поездом на станцию Эльтон, где поезд простоял несколько часов, пока раненых транспортировали в госпиталь, и я прекрасно помню, как смотрели на него сестрички, кормившие меня молочной рисовой кашей с компотом…

Однажды в Англии со мной произошел удивительный случай. Город Шеффилд, где я ставил спектакли, славится на весь мир своими серебряных дел мастерами, изготавливающими очень качественные изделия. Меня пригласили в одну из таких мастерских. Сопровождавший меня человек вдруг сказал: «Ну вот, смотрите, тут кто-то из ваших соотечественников является автором этого простого до гениальности и очень нужного в нашем деле приспособления». Увидев это приспособление для дозированного разлива различных веществ, я замер, потому что совершенно явственно узнал его. Я много раз видел его дома, в Саратове, и абсолютно точно знал, как оно называется – «приспособление для разлива фиксонала». Потому что автором этого изобретения являлся мой отец, Павел Кондратьевич Табаков.

Энергетика отца преодолевала и его почтенный возраст, и его недомогания. Его размашистый шаг был так же размашист и в семьдесят. Удивительно живой до последнего оставалась и его ирония.

И самое, пожалуй, горькое и сильное испытанное мной чувство – когда мы со старшим сыном Антоном опаздываем с самолета к дому, откуда уже выносят гроб, и я вижу, как много народа хоронит этого пенсионера! Мало того, когда мы подъехали на панихиду к институту «Микроб», там тоже стояла толпа людей. Я не знал, что он так много значил не только для семьи, для друзей, для коллег, но и для тех, кто был с ним только знаком. Вот это вот, наверное, укор… Вина перед отцом, время от времени оживающая во мне.

Отец живо интересовался моими делами, никогда не теряя своего достоинства и не преуменьшая моих достижений. Конечно, я счастлив, что он бывал на моих спектаклях и видел, что ремесло, избранное мною, значимо, что ли, для большого количества людей. Я всегда испытывал очень большое волнение, зная, что он придет вечером на спектакль. А отец никогда не впадал в сентиментальное состояние и патетику от моих успехов, как-то удивительно интеллигентно и изящно обходясь без всего этого. У отца были всегда очень самостоятельные суждения о том, что я делал. Как ни странно, я никогда не слышал от него похвалы. Не потому, что он не хотел, а потому, что он был такой человек – ну, как-то неловко… неинтеллигентно даже! Он выражал свое одобрение, наверное, своим желанием увидеть еще что-нибудь, самым главным, на мой взгляд, способом, а не словесной шелухой. Это вот, кстати, у меня от него – я с большим трудом выношу комплименты в свой адрес. Кстати, и в молодости я всегда в подобных случаях либо начинал усиленно рассматривать пол, либо всячески старался сдабривать иронией приторность хвалебных речей. Может быть, потому, что я унаследовал от отца и другое его свойство – он знал себе цену. Никогда не терпел фамильярности и не допускал фамильярности.

Однажды, когда я еще учился в Школе-студии МХАТ, он приехал в Москву в командировку. Мы встретились и пошли во мхатовскую столовую, где и корифеи, и студенты обедали вместе. Неподалеку за особым столом сидели Массальский и Белокуров. И я, со свойственным молодости нахальством, предложил: «Пап, хочешь, я тебя с ними познакомлю?» Но отец ответил: «Нет, Лёлик, не надо». А глаз у него был внимательный-внимательный. И видно было, как сильно его это интересует. И что он знает этому цену. Но отказался.

Вот это едва ли не самое важное, что я унаследовал.

Ну и, конечно, страсть к чтению. К полузнанию отец не имел никакого отношения.

Лицо отца… На нем есть какая-то печать. Печать таланта, наверное. Для меня вот эти понятия: отец-доктор и Антон Павлович Чехов – доктор очень соотносятся и означают если не знание истины в последней инстанции, то невероятное стремление к истине и к знанию.

Старший брат

Со временем все как-то улеглось и успокоилось. Жены отца вообще удивительно хорошо между собой ладили. Евгения Николаевна и моя мать были ближайшими подругами. Может быть, еще и потому, что сын отца и Евгении Николаевны, Женя, очень трогательно обо мне заботился. В духе семейной традиции, заложенной отцом: старшие должны заботиться о младших. Это было моим счастливым обретением старшего, умного, талантливого, любящего брата. То обстоятельство, что мы были рождены от разных женщин, нам с ним почему-то не мешало. На самом деле Женя являлся одной из моих самых крепких опор. Я иногда думал: «А почему он ко мне так хорошо относится? А почему он отдал мне все свои игры, когда мы возвратились из Эльтона?» За время войны все детские игры были либо уничтожены, либо проданы, либо обменяны на хлеб. И вот все это богатство – его «морской бой», и прочая, и прочая – вдруг перешло ко мне. Женя сделал это для меня так хорошо, легко и радостно…

Его мама, Евгения Николаевна, видела, как он ко мне относится, и мой приход в их дом всегда был для них радостью. А уж потом, когда я в артисты пошел… Женя никогда и никак не комментировал мой выбор, и я даже не знаю, видел ли он меня на сцене саратовского Дворца пионеров. Не знаю, не стану врать.

В нашем семейном архиве сохранились очень интересные, веселые фотографии, сделанные Женей в моменты моих «побывок» в Саратове, когда я приезжал к маме, уже будучи студентом Школы-студии МХАТ. Ироническое, с примесью сарказма, мировоззрение отца воплотилось и в Женьке, и во мне, что делало нас львятами явно одного прайда. Все это, возможно, восходит не только к отцу, но и к бабе Ане, Анне Константиновне, нашей бабушке по отцу.

В профессиональном кругу Женя считался блестящим военным хирургом, был эрудитом, знал два языка. Я гордился его талантами, его мозгами, его успехами на медицинском поприще и тем, что его надолго послали на службу в Германию. Это была ни с чем не сравнимая радость, ощущаемая от того, что у меня такой брат. На своих армейских фотографиях он выглядит скорее так, как выглядели офицеры Белой гвардии: высокий лоб, красивое, тонкое, благородное лицо… В годы болезни его внешность приобрела весьма колоритный вид. Жидкая козлиная бородка, как у демократа-разночинца, что-то вроде Добролюбова. Врожденное благородство не покидало его лица никогда.

В один печальный день Женя свихнулся. Произошло это, кажется, во время венгерских событий пятьдесят шестого года. Что-то там сильно на него подействовало. Хотя тематика его болезненного «пунктика» отнюдь не была связана с Венгрией. Он выдвинул теорию, называвшуюся «анти-жидо-фашизм». Таковым он себя и считал – антижидофашистом. У него выходило, что Вторую мировую войну устроили евреи и фашисты, сговорившись между собой. Должно быть, евреи появились в его воспаленном мозгу еще и потому, что он подозревал свою первую жену в измене. Якобы, пока он был в Венгрии, она встречалась с одним знакомым евреем. Кто его знает, откуда и что берется в подобных случаях…

В быту Женька производил вполне нормальное впечатление, женился во второй раз на прекрасной девушке по имени Шурочка, нежно любившей его до конца жизни. Но он был спокойно и воспитанно себя ведущим человеком ровно до тех пор, пока не садился на своего любимого конька. И тут остановить его истерику было практически невозможно. Хотя мне, едва ли не единственному из родни человеку, это удавалось. Наверное, потому, что Женьку я очень любил. А он любил меня. Я вообще всегда вызывал у него позитивные эмоции. Когда он начинал говорить что-то свое, больное, я принимался, кривляясь и забавно выворачивая его теории, вторгаться в его монолог. А Женя сначала отвлекался, говорил мне «перестань, перестань», а потом не выдерживал моего натиска, смеялся, терял интерес к разговору, и его приступ неожиданно прекращался. Несерьезное обсуждение национально-политического вопроса утрачивало для него всякий смысл, ведь он при всем при том оставался разумным человеком. Вот таким удивительным образом наша братская любовь оказывалась сильнее страшного недуга. Болезненные идеи оказывались для Жени менее важными и притягательными, нежели его младший брат Лёлик.

Теорию свою Женя весьма доказательно строил по законам строгой и «научной» логики. Но я, как ни любил брата, с его теорией был в корне не согласен.

По отношению к антисемитизму я всегда был настроен воинствующе. К Женькиной идее фикс относился как-то шутейно, не допуская мысли, что человек такой душевной тонкости и доброты, как он, не будучи больным, может исповедовать все это всерьез.

В молодости мне казалось, что сумасшествие – болезнь наследственная, и я с ужасом находил в себе «признаки шизофрении». А когда стал взрослым, узнал, что шизофрениками не рождаются. Шизофрениками становятся.

Я анти-антисемит

Я анти-антисемит. Моя жизнь сложилась так, что люди, принадлежащие к древнему и мудрому народу, были той питательной средой, в которой я воспитывался этически и культурно.

Архитектор Самуил Борисович Клигман был человеком, который любил мою мать. Он работал в архитектурном управлении города. Его неожиданно арестовали за прослушивание передач «Голоса Америки» и за чтение газеты «Британский союзник». Шел пятьдесят первый год, и эта газета вполне официально распространялась по России как рудимент союзнических отношений. Что, впрочем, не мешало властям за ее чтение ссылать людей в лагеря. Конечно, официальное обвинение было иным – «попытка свержения советской власти». Следователям очень хотелось устроить из этого дела «групповуху», чтобы побольше дать, поскольку за коллективное преступление предусматривалось более суровое наказание. Они прежде всего метили в мою мать, Марию Андреевну Березовскую. Да и мне бы не поздоровилось. Из комсомола исключили бы уж точно. Но Самуил Борисович все преступные идеологические связи с нами отрицал. Даже когда его пытали. Так что нас с мамой пронесло. А он вернулся только в пятьдесят четвертом.

На мое романтическое сознание эта история оказала сильное воздействие. Начитавшись к тому же о декабристах, я созвал своих ближайших корешей и предложил им учредить некое тайное общество. Был зачитан манифест, списанный мной из «Русской правды» Пестеля. Что-то демократически-монархическое. Назвать это мероприятие политической акцией, борьбой с режимом было бы большим преувеличением – в диссиденты я никогда не записывался и не записываюсь! Скорее, здесь проявилась естественная юношеская потребность излиться. Ведь молодой человек себя еще не очень-то контролирует, в нем мало «здорового» конформизма, инстинкт самосохранения не всегда срабатывает, а реальность представляется в розовых тонах. Чтением манифеста моя оппозиционная деятельность и завершилась. Поддержки сотоварищей не последовало. Только один человек – Юрка Гольдман – решил объединиться со мной. В тайное общество.

«Заговор» просуществовал недолго. Кто-то стукнул. Был педсовет. Меня учителя любили, больше досталось Гольдману. Мы с Юркой замерли у вентиляционного короба директорского кабинета и слышали, как парторг, физрук и, видимо, по совместительству стукач, визжал: «Русский мальчик Табаков не мог сам до такого додуматься! Это все дурное влияние Гольдмана!» До организованной борьбы с космополитизмом было уже рукой подать.

Когда я был директором «Современника», то есть в известном смысле чиновником, руководство Центрального телевидения потребовало от меня снять актера Зорика Филлера с роли Голенищева-Кутузова в телеверсии спектакля «Декабристы». Я отказал ЦТ в продолжении съемок, используя ненормативную лексику, но ничего героического в своем поведении не усмотрел.

Или когда тот же Зорик Филлер собирал средства на домик для жены Юлия Даниэля, которая последовала с ним на поселение, я давал деньги не потому, что Даниэль – еврей, а потому, что он человек достойный, попавший в беду.

Антисемитизму я всегда даю отпор. И организационно в том числе.

Ранний интерес к чтению

Лет в десять, уже после войны, я начал рьяно собирать книги. Тогда выходили популярные приложения к журналу «Красноармеец» – адаптации книг, сделанные для солдатиков. Там было немало интересной, ошарашивающе живой по тем временам литературы. Так я впервые узнал замечательного английского новеллиста Вильяма Джейкобса, Проспера Мериме («Переулок госпожи Лукреции», «Таманго»), «Дело миллионера Корейко» Ильфа и Петрова, «Озорника» Виктора Ардова, «Прекрасную даму» Алексея Толстого – почти порнографический рассказ. Из таких тоненьких книжиц и образовалась моя первая библиотека. К делу я подходил серьезно. Часами караулил в магазине «Военная книга» очередной «привоз». Хватал сразу по десять экземпляров одной книжицы, а потом менял лишние книжки на другие.

Неописуемое блаженство – взять книгу, развести в банке варенья, прихватить насушенных мамой сухариков, намазать их маслом и… Нет, никогда уже не испытать этой беззаботной радости! И никогда уже не прочитать столько, сколько было прочитано в те годы. Ныне я вполне безошибочно умею определять уровень литературы. Просмотрю несколько страниц и уже доподлинно знаю, следует ли читать далее. Ошибаюсь редко. Если бы не было того книжного марафона в детстве и в юности, наверное, в зрелые годы Маканина или Кима я бы не стал читать вовсе. Не заметил бы. Читал бы все Сорокина.

Конечно, не буду оригинальным, если скажу, что с детства любил Пушкина, это общеутвержденное «солнце русской поэзии». Однако любовь к Александру Сергеевичу пришла не по официальным каналам, не через сказки или любовную лирику. Меня завораживали его «запретные» письма. В доме почему-то было сразу два полных собрания, и я довольно рано добрался до писем. Помню письмо С. А. Соболевскому: «Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о M-me Kern, которую с помощью божией я на днях…» Вот что потрясало! Пушкин входил в число моих подростковых тайн.

Это чтение развило меня в каком-то смысле и физически. Мое знание «науки страсти нежной» началось лет с четырнадцати и было явно подогрето произведениями великой русской литературы. К этому добавился мой ранний детский интерес к строению человеческого тела, к различиям, которые имеет женское тело по сравнению с телом мужским, и, как бы это сказать, к некоторым предметам, которые в этом смысле наталкивают на весьма интенсивное размышление. В числе непроданных бабушкой во время маминой болезни книг оставалось довольно большое количество немецких изданий, в том числе три тома богато иллюстрированного Das Weib. В Das Weib подробно описывалось анатомическое строение женщины и мужчины. Многие из латинских слов, услышанных и выученных мною на занятиях, я уже встречал в этой книге: penis, testis, musculus adductor longus, а также mamma, vagina и так далее. Названия некоторых лекарств – Oleum jecoris Aselli, Acidum muriaticum — и многое другое, что совершенно странным образом заполняло мою довольно сильную память, конечно, унаследованную от отца. Мама хотела, чтобы я тоже стал врачом…

Мама

Мама. Мама была человеком сложной и «извилистой судьбы», если выражаться словами Салтыкова-Щедрина из «Современной идиллии». Она родилась в 1903 году. Ее отец, Андрей Францевич Пионтковский, до семнадцатого года был крупным зернопроизводителем. Много позже, в середине Великой Отечественной войны, когда игрушек совсем не стало, среди прочих предметов моей скромной игротеки были дореволюционные сберегательные книжки на дядю Гришу, на тетю Олю, на маму, в каждой из которых стояла торжественная надпись с «ятями»: «Двадцать пять тысяч серебром к совершеннолетию». Кроме того, до революции семье принадлежал бело-голубой дом на Капри, купленный в шестнадцатом году…

Девочка-красавица росла среди таких же благородно красивых братьев и сестер. Вера, Ольга, Мария, Григорий, Анатолий – у Андрея Францевича было пятеро детей. Все они получили хорошее гимназическое воспитание, такое, что никакая революция уже не в состоянии была испоганить. Имение деда находилось в Одесской губернии, Балтском уезде, поэтому выговор даже у высоких слоев населения был своеобразный. Мелодика маминой речи на протяжении всей ее жизни отличалась каким-то особенным изяществом.

До мировой войны, то есть до десятилетнего возраста, мама, как и ее старшие сестры в свое время, находилась в частном пансионе, где девочек, помимо прочего, обучали правилам поведения в обществе. Однажды во время одного из таких уроков их заставили съесть блюдо из слишком сильно наперченных и несоленых кабачков, считая, что именно так должны воспитываться в юных барышнях стойкость и воля. Мама была самой младшей из воспитанниц, и остальные, более старшие девочки, в течение полутора часов не поднимались из-за стола, ожидая, пока шестилетняя Мусенька, глотая слезы, не закончит свою горькую трапезу. Этот мамин опыт съедать заведомо невкусную еду оказался вещью в жизни чрезвычайно полезной, как всякая дисциплинирующая человека акция, в результате позволяющая ему стабильно распоряжаться своей психофизической системой.

Возвратившись в семью, девочка Муся поступила в гимназию. Страдание и потери во многом формируют человеческую душу. На ее долю выпало страдать много уже с детства. Сначала беда с братом. Дядя Гриша был старше ее лет на десять. На губернской конференции эсеров он вытащил жребий, по которому ему полагалось устроить теракт – убить кого-то. Оказавшись дома, Гриша вышел в сад, захватив отцовское ружье, снял ботинок, вложил ствол в рот и застрелился. Через некоторое время старшая мамина сестра Ольга забеременела от директора гимназии и, не желая подвергать любимого человека позору, тоже покончила с собой…

Первый муж мамы, юный Алеша Березовский, застрелился, поскольку подозревал маму в неверности, причем, как свидетельствовали и мама, и бабушка, безосновательно.

Откуда в жизни мамы возникла фигура ее второго мужа, Гуго Юльевича Гольдштерна, я не знаю. Гуго Юльевич был выходцем из богатой еврейско-румынской семьи, родившимся в городе Яссы, где его родным принадлежало несколько кварталов домов. Он ушел в революцию и за это был проклят семьей. Когда я читаю, как проклинают Сарру в «Иванове», я знаю, что в жизни так бывает на самом деле. С 1898 года у Гуго Юльевича шел революционный стаж, а с 1913-го – партийный. Он был другом Радека, другом Козловского, другом Сельского, который впоследствии стал председателем Комиссии партийного контроля, а также приятелем Бухарина, Рыкова; он был знаком с Лениным. А Сталин после разгона Интернационала послал его на шпионскую работу. Гуго Юльевич был «нашим человеком в Германии».

Будучи резидентом, Гуго Юльевич Гольдштерн в 1926-1927 годах находился на побывках в Советском Союзе и носил тогу замнаркома здравоохранения Молдавской СССР, а потом был назначен заместителем директора медицинского учреждения со строгим режимом допуска – НИИ «Микроб» в Саратове. Стоит ли говорить, что это была всего лишь «крыша», которую власти дали нашему шпиону. Как они встретились с мамой, не знаю, никогда не интересовался. Но как возник этот брак, как кажется, мезальянс, с человеком на тридцать лет старше? Возможно, маме было необходимо довериться кому-то любящему и надежному, приклониться к нему… От этого брака родилась дочь Мирра, моя старшая сестра. Затем Гуго Юльевич уехал в Германию и Австрию продолжать свою работу, где и погиб. В наследство от него мне достался патефон фирмы «Виктор», на котором я слушал пластинки, немало обогащая свои музыкальные познания.

С моим отцом мама была очень счастлива. У Павла Кондратьевича сразу же наладились прекрасные отношения с Миррой, потому что для всех детей отец был неисчерпаемо интересным человеком, интригующим объемом своих знаний и обладающим уникальной способностью объяснять все на свете понятным, простым языком. Я в те счастливые времена ходил в немецкую группу, где дама старой закалки обучала малышей хорошим манерам. Потом все это зачеркнула война.

После развода с отцом мама, женщина гордая и красивая, наверняка могла бы устроить свою судьбу, но у нее на руках была обуза в виде нас с Миррой. Как человек долга, она поменяла свою женскую судьбу на детей. Русская традиция, в которой ничего героического как бы нет. Поездив по свету, я убедился, что в мире есть совсем другие женщины-матери, и ведут они себя совсем иначе. Правда, я встречал аналогичные российским ситуации в Финляндии и Венгрии, но более нигде. Последовательность, с которой несут свой крест российские женщины, и в частности моя мама, меня всегда впечатляла.

Мама работала на двух работах. Она была рентгенологом, а у рентгенологов рабочий день короче, и поэтому она ежедневно успевала «срабатывать» по две работы, отсутствуя дома с полдевятого утра и до полдевятого вечера. Места, в которых она трудилась, были тоже специфическими: кожно-венерологический диспансер и поликлиника облпартактива. Некая элитарность и избранность контингента в партактивской поликлинике контрастировала с пестрым набором посетителей диспансера, куда шли с триппером, трихофитией, лишаем гладкой кожи, экземой. Она была хорошим врачом, ей многое удавалось. Помню, как с помощью рентгена моя мать лечила лишай на голове у детей Кио.