Recht im E-Commerce und Internet

- -

- 100%

- +

3. Gewerberechtliche Zulässigkeit von Internet-Versteigerungen

63

Klärungsbedürftig ist die Vorfrage, ob Internet-Versteigerungen generell oder zumindest in einigen ihrer Ausprägungen unter § 34b Abs. 1 GewO fallen. Wären auch die Internet-Versteigerungen „Versteigerungen“ im Sinne dieser Norm, so wäre z.B. die Versteigerung von Neuwaren unzulässig (§ 34b Abs. 6 Nr. 5b GewO) und der Versteigerer bedürfte gemäß § 34b Abs. 1 GewO der Erlaubnis durch die zuständige Behörde.

64

Ausgangspunkt für die Frage der gewerberechtlichen Zulässigkeit muss dabei die hergebrachte Definition des Begriffes „Versteigerung“ sein:

„[Versteigern heißt], innerhalb einer zeitlich und örtlich begrenzten Veranstaltung eine Mehrzahl von Personen aufzufordern, eine Sache oder ein Recht in der Weise zu erwerben, dass diese Personen im gegenseitigen Wettbewerb, ausgehend von einem Mindestgebot, Vertragsangebote (Preisangebote) in Form des Überbietens dem Versteigerer gegenüber abgeben, der das höchste Gebot im eigenen oder fremden Namen annimmt.“79

65

Ausgehend von dieser Definition wird vertreten, dass Online-Auktionen keine Versteigerungen i.S.d. § 34b GewO sind, weil sie keine zeitlich und örtlich begrenzten Veranstaltungen seien. Der Zeitraum, der bei Langzeit-Versteigerungen mehrere Wochen umfassen kann, reiche nicht als zeitliche Begrenzung aus. Im Übrigen sei das Internet kein örtlich begrenzter Raum, wie etwa bei der klassischen Versteigerung das Versteigerungslokal.80 Dies ist auch zutreffend, denn Normzweck des § 34b GewO ist der Schutz des Bieters vor unseriösen Versteigerern,81 der bei Internet-Versteigerungen jedoch nicht greift. Aus diesem Grund ist bis heute auch kein Fall bekannt geworden, in dem die zuständige Aufsichtsbehörde ordnungsbehördlich gegen eine Internet-Versteigerung vorgegangen wäre.

66

Für Plattform-Versteigerungen ist dies offensichtlich: Der Plattform-Betreiber selbst führt die Internet-Versteigerungen auf der Plattform nicht selbst durch, weshalb seine Einflusssphäre wesentlich kleiner ist als die eines klassischen Versteigerers, weil er das Bietgeschehen nicht in der Hand hat. Einen Zuschlag i.S.d. § 156 BGB gibt es nicht. Da auch keine Gefahr besteht, dass der Plattform-Betreiber auf das Versteigerungsgeschehen Einfluss nimmt, sind an seine Zuverlässigkeit auch keine erhöhten Anforderungen zu stellen, sodass § 34b GewO auf Plattform-Versteigerungen nicht anwendbar ist.82

67

Selbst dann, wenn man Internet-Auktionen unter die Regelung des § 34b GewO subsumiert, so sind die auf der Plattform geschlossenen Verträge zwischen Anbieter und Bieter nicht durch einen Verstoß gegen § 34b Abs. 1 GewO gem. § 134 BGB nichtig. Denn § 34b Abs. 1 GewO richtet sich ausschließlich an den Versteigerer, nicht an die vertragsschließenden Parteien.83

4. Wirksamkeit des Vertragsschlusses bei Internet-Versteigerungen

68

Seit der ersten Entscheidung des LG Münster84 haben sich die Gerichte intensiv mit der Frage beschäftigt, wie ein wirksamer Vertragsschluss bei Internet-Versteigerungen zustande kommt.

69

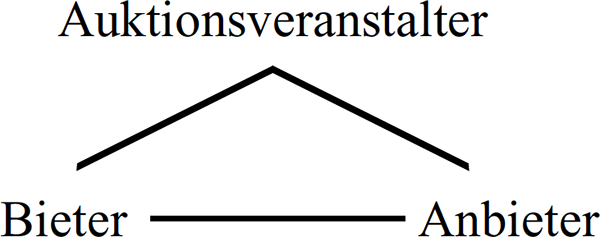

Es ergibt sich folgendes Dreiecksverhältnis bei Internet-Versteigerungen:

70

Anbieter und Bieter schließen dabei jeweils mit der Versteigerungs-Plattform einen Nutzungsvertrag für die Plattform ab, der jeweils die von der Versteigerungs-Plattform gestellten AGB enthält. Diese bilden die Rahmenbedingungen für alle Geschäfte, die unter Nutzung der Plattform abgeschlossen werden.85

a) Willenserklärung des Anbieters

71

Der BGH stellte klar, dass die Willenserklärung des Anbieters, also das Einstellen der Transaktion auf der Versteigerungs-Plattform, ein rechtsverbindlicher Antrag sei.86 Es handelt sich nicht um eine invitatio ad offerendum: der Anbieter hat selbst in der Hand, wie viele Angebote er einstellt und verpflichtet sich damit lediglich in der von ihm gesteuerten Anzahl an Transaktionen.87 In rechtlicher Hinsicht ist es vielmehr ein auf den Abschluss eines Vertrags gerichtetes Angebot und nicht etwa eine antizipierte Annahme des bei Zeitablauf Höchstbietenden.88 Dem steht auch nicht entgegen, dass ein Angebot die essentialia negotii enthalten muss, es also so bestimmt sein muss, dass die Annahme durch ein schlichtes „Ja“ möglich ist. Ausreichend ist es nämlich, dass im Moment der Entäußerung der Willenserklärung in den Rechtsverkehr unter Hinzuziehung der vom Anbieter in seinen Willen aufgenommenen äußeren Umstände und Bedingungen die Vertragspartner und der Preis eindeutig bestimmbar sind.89

72

Bei Internet-Versteigerungen kommt der Vertrag durch Zeitablauf mit dem zu diesem Zeitpunkt höchstbietenden „Bieter“ zustande. Der BGH stellte mit seinen Entscheidungen klar, dass eine erweiterte Auslegung oder analoge Anwendung von § 312g Abs. 2 Nr. 10 BGB nicht in Betracht kommt.

73

Unbestritten ist, dass es sich bei Internet-Versteigerungen nicht um Versteigerungen i.S.d. § 156 BGB handelt. Der Zuschlag bei Versteigerungen gem. § 156 BGB ist eine nicht empfangsbedürftige Willenserklärung, mit der der Auktionator als Vertreter des Einlieferers die Annahme des Angebots erklärt.90 Bei Internet-Versteigerungen erfolgt jedoch gerade kein Zuschlag. Der schlichte Zeitablauf, mit dem die Internet-Versteigerung endet, ist keine Willenserklärung und kann eine solche auch nicht ersetzen.91 Mit der Festlegung der Laufzeit der Internet-Versteigerung bestimmt der Anbieter gem. § 148 BGB lediglich eine Frist für die Annahme seines Angebots durch den Meistbietenden.92

74

Steht die Wirksamkeit eines Vertragsschlusses bei Internet-Versteigerungen außer Frage, dann steht auch fest, dass der Anbieter das Risiko trägt, dass eine Versteigerung nicht den von ihm gewünschten Verlauf nimmt, die eingestellte Ware also weit unter Wert veräußert wird. Dies kann er vermeiden, indem er einen Start- oder Mindestpreis bestimmt. Der Verkäufer kann sich im Prinzip auch auf einen Irrtum berufen und den Vertrag anfechten;93 allerdings muss er das Vorliegen eines Anfechtungsgrundes vortragen und beweisen sowie die Anfechtungserklärung auch fristgerecht vornehmen. Bricht er die Versteigerung vorzeitig ab, so kommt bei eBay nach deren AGB ein Vertrag mit dem zum Zeitpunkt der Beendigung der elektronischen Versteigerung Höchstbietenden zustande.94

75

In einer Entscheidung des LG Koblenz95 sah das Gericht das Herausgabeverlangen eines Käufers allerdings als rechtsmissbräuchlich an, der auf einer Auktionsplattform gerade Höchstbietender mit 5,50 € für einen Porsche Carrera im Wert von etwa 75.000 € war, als der Verkäufer seinen Irrtum beim Einstellen ohne Mindestpreis erkannte und die Auktion nach acht Minuten abbrach. Der Käufer habe erkennen können, dass dem Verkäufer ein Fehler unterlaufen war und habe selbst mit der Eingabe eines Maximalgebots von 1.100 € auch gar nicht mit einer „Ersteigerung“ gerechnet.

76

Der BGH hingegen widersprach96 dieser und der ähnlich gelagerten Entscheidung des OLG Koblenz ebenso wie Teile des Schrifttums97 unter Verweis auf die Risikoverteilung: Nur der Verkäufer hat es in der Hand, zu welchem Preis die Ware angeboten wird. Fehler bei der Preisbildung sind auf seine Sphäre zurückzuführen. An diesen muss er sich festhalten lassen. Ein Herausgabeverlangen seitens des Käufers ist insoweit nicht rechtsmissbräuchlich, vielmehr Wesen einer für den Käufer glücklich verlaufenden Versteigerung.98

77

Würde man dem Anbietenden ein Korrekturrecht zubilligen, hilft diesem auch das nicht weiter, um Schaden durch das falsche Einstellen einer Internet-Versteigerung abzuwenden. Denn der BGH hat unter den damals geltenden AGB von eBay entschieden, dass einem Bieter ein Schadensersatz statt der Leistung zustehe, wenn eine Ware, deren Marktwert mit 1.701 € bewertet wurde, zu einem Startpreis von 1 € angeboten wird und die Auktion unmittelbar vor dem Auktionsende vom Anbieter abgebrochen wurde, als der Bieter das dabei höchste Gebot in Höhe von 201 € abgegeben hatte. Für den BGH ist es „nicht zu beanstanden, wenn sich der Bieter in einer Internetauktion als Schnäppchenjäger betätigt, der gezielt auf Waren bietet, die zu einem weit unter Marktwert liegenden Mindestgebot angeboten werden“.99 Der Bieter habe nicht dadurch rechtsmissbräuchlich gehandelt, dass er sein Höchstgebot auf einen deutlich unter dem Marktwert der Ware liegenden Betrag begrenzt habe. Rechtsmissbräuchlich sei das Verhalten nur, wenn der Bieter von „vornherein nicht auf den Erfolg des Vertrages, sondern auf dessen Scheitern gerichtet ist, er also den angebotenen Gegenstand gar nicht erwerben will, sondern auf den Abbruch der Auktion abzielt, um daraufhin Schadensersatzansprüche geltend machen zu können“.100 Hierfür sei der Anbieter der Internet-Versteigerung beweisbelastet.

78

Der Anbieter kann seine Willenserklärung auch unter Bedingungen oder Vorbehalte stellen (z.B. „kein Verkauf an Nutzer mit negativen Bewertungen“ oder „ein Zwischenverkauf bleibt vorbehalten“).101 Tritt die Bedingung nicht ein, kommt es in der Folge auch nicht zum Vertragsschluss zwischen dem Anbieter und dem Bieter. Darüber hinaus kann die Bindungswirkung der Willenserklärung des Anbieters auch durch die Nutzungsbedingungen des Plattform-Betreibers eingeschränkt werden. So kann dort etwa ein Recht zur vorzeitigen Beendigung des Angebots geregelt sein. Dieses Recht wird regelmäßig unter gewissen Voraussetzungen stehen, sodass der Anbieter nicht beliebig sein Angebot zurücknehmen kann.102 Macht der Anbieter von diesem Recht unter Einhaltung der Voraussetzungen Gebrauch, kommt ebenfalls kein Vertrag zustande.103

b) Willenserklärung des Käufers

79

Die Willenserklärung des Käufers im Rahmen von Versteigerungen auf Versteigerungs-Plattformen liegt regelmäßig in der Abgabe eines Gebots in Form eines Höchstpreises für ein vom Anbieter eingestelltes Angebot. Diese Willenserklärung ist ebenfalls auf den Abschluss eines Vertrags gerichtet, nämlich betreffend einen bestimmten Gegenstand (vom Anbieter eingestellt) durch den Käufer (der das Gebot abgibt) zu dem von ihm festgelegten Preis.

80

Diese Willenserklärung steht allerdings bei Internet-Versteigerungen unter einer auflösenden Bedingung i.S.v. § 158 Abs. 2 BGB, dass bis zum Abschluss der Versteigerung kein anderer Nutzer ein höheres Gebot abgegeben hat.104 Insoweit unterscheiden sich Internet-Versteigerungen demnach nicht von klassischen Versteigerungen, für die § 156 Abs. 2 BGB ebenfalls eine auflösende Bedingung für die abgegebenen Gebote vorsieht.

81

Nach Ablauf der für ein konkretes Angebot vorgegebenen Zeit ist damit das aktuelle Höchstgebot die Annahme des Angebots des Anbieters (Verkäufer) durch den Bieter (Käufer). Soweit es sich ausnahmsweise bei dem Angebot des Anbieters lediglich um eine invitatio ad offerendum handelt, ist das höchste Gebot im Zeitpunkt des Zeitablaufs das Angebot des potenziellen Käufers auf Abschluss eines Kaufvertrags zu dem angegebenen Höchstgebot.105

5. Löschung und Rücknahme von Angeboten und Geboten, Unwirksamkeit, Anfechtung

82

Durch die Rücknahme seines Angebots kann der Anbieter eine Internet-Versteigerung zumindest aus technischer Sicht frühzeitig beenden. Dies ist allerdings regelmäßig kein rechtlich wirksamer Widerruf seines bereits zugegangenen Angebots. Dieses Angebot hat damit grundsätzlich im Verhältnis zu dem in diesem Moment Höchstbietenden weiter Bestand.106 Dies ist nur dann nicht der Fall, wenn das Angebot nicht aus einem anderen Grund unwirksam ist, das Angebot nicht unter dem Vorbehalt einer berechtigten Angebotsrücknahme steht oder auch wirksam angefochten wird.

83

Keine Unwirksamkeit liegt insbesondere dann vor, wenn die Kaufpreiserwartung des Anbieters sich mit dem tatsächlichen Höchstgebot in keiner Weise deckt. Der BGH107 hat in einer Entscheidung festgestellt, dass ein solches Geschäft auch dann nicht wegen Wucher gem. § 138 Abs. 1 BGB unwirksam ist, wenn Leistung und Gegenleistung in einem groben Missverhältnis stehen. Ein Erfüllungsverlangen des Käufers ist dann auch nicht rechtsmissbräuchlich.

84

Eine Angebotsrücknahme durch den Anbieter kann gegebenenfalls möglich sein, wenn das Angebot selbst unter dem Vorbehalt einer berechtigten Angebotsrücknahme steht. Wann eine solche Angebotsrücknahme berechtigt ist, wird regelmäßig in den AGB der Auktionsplattformen geregelt sein. Steht ein Angebot unter einem solchen Vorbehalt, so kann der Anbieter es bei Vorliegen der zur Rücknahme berechtigenden Voraussetzungen grundsätzlich zurückziehen, ohne sich schadensersatzpflichtig zu machen.108 Wegweisend sind dabei allein die in den AGB der jeweiligen Auktionsplattform geregelten Anforderungen an eine Angebotsrücknahme und nicht etwa auch ergänzend außerhalb der AGB erteilte Hinweise.109

85

Vorgesagtes ändert jedoch nichts daran, dass der Anbieter sein Angebot nach den allgemein geltenden Vorschriften über die Anfechtung wirksam anfechten kann, wenn ein Anfechtungsgrund vorliegt, er innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist anficht und er die Anfechtung gegenüber dem Vertragspartner erklärt. Allerdings rechtfertigt beispielsweise ein geringer Startpreis bei hochpreisigen Artikeln nicht schon per se eine Anfechtung basierend auf einem Erklärungsirrtum, wenn das Höchstgebot hinter den Erwartungen zurückbleibt.110 Die Frist beginnt mit Kenntnis des jeweils Anfechtungsberechtigten von seinem Irrtum zu laufen und nicht etwa erst mit Zeitablauf des Angebots.111

86

Allerdings ist der Anfechtende („Verkäufer“) gemäß § 122 Abs. 1 BGB dem Anfechtungsgegner („Käufer“) ggf. zum Ersatz des durch die Anfechtung entstehenden Schadens verpflichtet ist. Dies kann etwa der Fall sein, wenn der Erwerber die Sache vor Erklärung der Anfechtung durch den Verkäufer bereits seinerseits weiterverkauft hat, folglich auch diesen Vertrag unter Schadensentstehung rückabwickeln muss. Scheidet die Anfechtung mangels Grundes oder rechtzeitiger Erklärung aus, so macht sich der Verkäufer gemäß § 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB schadensersatzpflichtig, wenn er nicht leistet (zur Ausnahme beim Abbruchjäger siehe oben Rn. 77).

87

Soweit ein Nutzer sein Gebot zurücknimmt, kann dies, wenn es sich bei dem Nutzer um einen Verbraucher i.S.v. § 14 BGB handelt, als Ausübung seines Verbraucher-Widerrufs nach §§ 312g Abs. 1, 355 Abs. 1 BGB ausgelegt werden.112 Dafür kommt es jedoch auf den konkreten Einzelfall, insbesondere auf die Begleitumstände an und darauf, ob es sich bei dem Anbieter um einen Verbraucher oder um einen Unternehmer handelt.

6. Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr

88

Bei Internet-Versteigerungen durch Unternehmer sind die gesetzlichen Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr (§§ 312i, 312j BGB) zu beachten.113 Wer Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist, ergibt sich aus objektiven Kriterien. Selbsteinschätzungen von Anbietern wie „Dies ist ein Privatverkauf ohne Garantie und Sachmängelhaftung“ entfalten keine Wirkung, wenn der Anbieter als Unternehmer im rechtlichen Sinn einzustufen ist; ausschlaggebend ist also jeweils der konkrete Einzelfall. Diese Einstufung kann bisweilen schwierig sein.114

89

Hinweise gibt die Rechtsprechung zu dieser Frage. So hat das OLG Hamm entschieden, dass derjenige Unternehmer ist, der auf einer Versteigerungsplattform als Verkäufer innerhalb von sechs Wochen 552 Artikel zum Verkauf anbietet. Die gewerbliche Tätigkeit wird nicht durch den Vortrag widerlegt, es handele sich bei den verkauften Artikeln um den Verkauf einer Sammlung, wenn es den verkauften Gegenständen insgesamt an einer Geschlossenheit fehle, weil auch Gegenstände verkauft worden seien, die nicht zu einer solchen Sammlung gehören können.115 Erfolglos berief sich ein eBay-Händler darauf, er würde nur privat gesammelte Vermögensgegenstände (Bierdeckel und Bieretiketten) über die Plattform verkaufen. Das FG Köln sah im jahrelangen Verkauf mit Umsätzen zwischen 18.000 € und 66.000 € eine gewerbliche Tätigkeit als Unternehmer und schätzte den zu versteuernden Gewinn auf 20 % vom Umsatz.116

90

Unter die Regelungen in §§ 312i, 312j BGB fallen auch Vertragsschlüsse im Rahmen von Internet-Versteigerungen, unabhängig davon, ob es sich um Geschäfte mit Verbrauchern oder mit Unternehmern handelt. Grundsätzlich ist es so, dass die Pflichten denjenigen treffen, der später Vertragspartner werden würde.117 Daher ist immer der Anbieter (Verkäufer) hierfür verantwortlich.

7. Preisangabenverordnung

91

Sowohl bei „Live-Versteigerungen“, Rückwärts- oder auch bei Langzeit-Versteigerungen kann nur der Mindest- oder Startpreis genannt werden. Damit ist zu klären, ob ein Verstoß gegen § 1 Preisangabenverordnung (PAngV) vorliegt, weil kein Gesamtpreis angegeben wird. In § 9 Abs. 1 Nr. 5 PAngV werden Versteigerungen von der Anwendung der Preisangabenverordnung ausgenommen. Die Rechtsprechung und die Literatur vertreten die Ansicht, dass der Versteigerungsbegriff der Preisangabenverordnung weiter als derjenige der Gewerbeordnung zu fassen ist.118 Argumentiert wird dahingehend, dass Gesamtpreise dann nicht angegeben werden müssen, wenn diese erst durch ein eigenständiges Preisbildungsverfahren ermittelt werden.

8. Der Sonderfall: Rückwärtsversteigerungen

92

Der BGH119 hat die lauterkeitsrechtlichen Zweifel an Rückwärtsversteigerungen durch die Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung120 beseitigt. Danach ist bei einer Rückwärtsversteigerung im Internet richtigerweise nicht von einer unsachlichen Beeinflussung der Kaufentscheidung durch spielerische Elemente auszugehen. Allein der Anreiz, dass durch Zuwarten mit der Kaufentscheidung ein noch höherer Gewinn erzielt werden könne, weil weniger gezahlt werden müsse, führe bei dem durchschnittlich verständigen Verbraucher nicht dazu, von einer reiflichen Prüfung der Preiswürdigkeit des Angebots abzusehen und sich zu einem Erwerb vorrangig wegen des „Spiels“ verleiten zu lassen.121

93

Allerdings kann eine sog. Countdown-Auktion im Internet nach dem VGH Mannheim122 sehr wohl ein verbotenes Glücksspiel sein. Bei der Countdown-Auktion wird es dem Bietenden durch den Verkauf einer „Gebotsoption“ bzw. mehrerer Gebotsoptionen an ihn ermöglicht, den Preis um einen gewissen kleineren Geldbetrag zu erhöhen (= Gebot). Dabei wird die Versteigerung pro Gebot wiederum um eine gewisse Zeitspanne verlängert. Am Ende soll der Vertrag mit demjenigen zustande kommen, der das letzte und damit höchste Gebot innerhalb der Zeitspanne abgegeben hat. Der VGH Mannheim stufte diese Auktion als verbotenes Glücksspiel ein. Der Begriff des Spiels sei weit auszulegen. Ebenso sei dem VGH Mannheim zufolge das Vorliegen eines Zufalls zu bejahen. Denn dem Teilnehmer stehe keine brauchbare Einwirkungsmöglichkeit zur Verfügung. Es hänge vom Zufall ab, ob ihn ein anderer Mitspieler überbiete oder nicht. Zwar könne der Teilnehmer durch einen neuen Einsatz versuchen, seinen Erfolg herbeizuführen; hierbei handle es sich jedoch um keine relevante, finale Einwirkungsmöglichkeit. Es liege ein erheblicher entgeltpflichtiger Einsatz vor, denn der konkrete Ablauf des Spiels animiere dazu, mehrfach Spielbeiträge einzusetzen.

9. Der Sonderfall: Bietagenten

94

Im Rahmen von Internet-Versteigerungen werden regelmäßig Bietagenten (sog. Sniper-Software) eingesetzt. Mit Hilfe solcher Bietagenten werden Gebote, das heißt Willenserklärungen, des Nutzers abgegeben, der zuvor die Software auf die entsprechende Gebotsabgabe programmiert hat. Selbst wenn der Einsatz einer solchen Software durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Plattform-Betreibers ausgeschlossen ist, berührt dies nicht den Vertragsschluss.123 Jedes abgegebene Angebot – nicht nur das zuletzt höchste Gebot – der Software ist eine eigene Willenserklärung des Nutzers.

95

Die Wirksamkeit der Willenserklärung trotz eines etwaigen Verbots in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Plattform-Betreibers ergibt sich zum einen daraus, dass in der Nutzung eines Bietagenten keine unlautere Wettbewerbshandlung i.S.d. § 4 Nr. 4 UWG zu sehen ist.124 Zum anderen hat sie auch keine negativen Auswirkungen auf das Bietverhalten der Nutzer. Es bleibt dabei, dass nach Zeitablauf ein Vertrag zwischen dem Anbieter und dem zuletzt Höchstbietenden zustande kommt, ohne dass es darauf ankommt, ob eine durch den Nutzer programmierte Software oder der Nutzer selbst durch die Betätigung einer Taste das Angebot abgibt.125 Alles andere würde der rechtlichen Einordnung der Computererklärung widersprechen (siehe oben Rn. 5ff.).

10. Haftung bei Internet-Versteigerungen

96

Auch die Haftung des Plattformbetreibers als Diensteanbieter für Informationen kann bei Internet-Versteigerungen spezifische Rechtsfragen aufwerfen, weil es sich beispielsweise bei der angebotenen Ware um eine Fälschung handelt oder aber die Inhalte eines Bewertungsportals, auf denen das Liefer- und Zahlungsverhalten der Verkäufer und Käufer für jeden Nutzer einsehbar kommentiert werden, gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen.126 Klar ist, dass in erster Linie der Anbieter (Verkäufer) haftet. Es stellt sich aber die Frage, ob der Plattform-Betreiber aus seiner Funktion heraus für die durch Angebote erfolgenden Rechtsverletzungen mithaftet. Die Antwort richtet sich zum einen nach der konkreten Rechtsnorm, gegen die verstoßen wurde, zum anderen aber auch nach den Normen der §§ 7–10 TMG, welche die Haftung der Diensteanbieter für Informationen unter Umständen beeinflussen und damit Diensteanbieter privilegieren. Anwendbar sind diese Regelungen, da der Betreiber einer Versteigerungsplattform ein Diensteanbieter (§ 2 Nr. 1 TMG) ist und die Internetversteigerung einen Teledienst darstellt (§ 2 Nr. 4 TMG). Hier sind Entscheidungen des BGH ergangen, die die Haftung der Plattformbetreiber betreffen. Diese werden im Kapitel 10 „Haftung für Rechtsverletzungen im Internet“ (dort Rn. 93ff.) besprochen.

97

Als Störer haftet nach Ansicht des OLG Stuttgart, wer seinen Zugang zu einer Versteigerungsplattform einem Dritten überlässt. Begeht dieser als Anbieter auf der Plattform Wettbewerbsverstöße, so haftet der nominell Zugangsberechtigte, auch wenn er keine Kenntnis von den Rechtverletzungen besitzt. Denn denjenigen, der einem Dritten ein Auftreten unter seinem Namen ermöglicht, treffen gesteigerte Prüfpflichten, was auf der Plattform unter seinem Namen geschieht. Bei Beachtung dieser Pflichten – so das OLG – hätte das wettbewerbswidrige Handeln verhindert werden können.127

11. Glücksspiel

98

Internet-Glücksspiele und Online-Gewinnspiele erleben einen Boom. Auch die Gerichte sind seit geraumer Zeit mit derartigen Fällen konfrontiert. So hatte das VG Berlin128 über die Rechtmäßigkeit einer Untersagungsverfügung eines Berliner Bezirksamtes zu entscheiden, mit der ein Gastwirt daran gehindert werden sollte, unter denjenigen von mindestens 10.000 Mitspielern, die 9,99 € eingezahlt hatten, einen Pacht- und Gewerberaummietvertrag zu verlosen. Das VG Berlin kam zu dem Ergebnis, dass die Untersagung nach § 15 Abs. 2 S. 1 GewO rechtmäßig erfolgte. Die über mehrere Monate laufende Aktion, in der mehr als 10.000 Teilnahmetickets über das Internet erworben werden mussten, sei eine über eine gewisse Dauer angelegte gewerbsmäßige Tätigkeit von gewisser Erheblichkeit, sodass die Aktion wegen § 33d Abs. 1 S. 1 GewO hätte genehmigt werden müssen.