Заметки о сложности. Связность, сознание и бытие

- -

- 100%

- +

Марку

и с глубочайшей благодарностью

команде CELL, которая начала эти путешествия, – Питеру Райду и Джейн Профет, Марку д’Инверно и Робу Сондерсу,

Роши Энкио О’Хара, настоятелю дзен-центра Village Zendo, который более тридцати лет руководит моей дзен-практикой

их учения были “как две стрелы, встретившиеся в полете”

Neil Theise

Notes on Complexity

A Scientific Theory of Connection, Consciousness, and Being

International Rights Management: Susanna Lea Associates on behalf of Spiegel & Grau, LLC

Перевод с английского

Евгения Поникарова

© Neil Theise, 2023

© Е. Поникаров, перевод на русский язык, 2025

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2025

© ООО “Издательство Аст”, 2025

Издательство CORPUS ®

Предисловие

С самого детства я собирал и хранил интересные факты и теории о мире. Я без устали наблюдал, давал названия и стремился понять. Самые захватывающие идеи я черпал в науке, но в то же время место в моем сознании находили и другие идеи – из религии, истории и искусства.

С возрастом меня стали привлекать математика, геология, астрономия, физика и космология – дисциплины, способные раскрыть те аспекты мира, которые обычно скрыты от глаз. Религия тоже взывала ко мне, поскольку обращалась к сфере невыразимого. У меня не было твердого убеждения, что нужно обязательно выбирать либо науку, либо религию, поэтому я никогда не отдавал предпочтение одной в ущерб другой.

В университете я продолжил этот двойной путь, выбрав две специализации: иудаику – на случай, если мне захочется поступить в раввинское училище, и информатику, потому что во времена Фортрана, Кобола и перфокарт это было очень круто. В качестве дополнительной программы я выбрал подготовительные медицинские курсы, поскольку вынашивал идею, что карьера в медицине поможет соединить мои научные интересы с духовными императивами и станет способом практиковать, выражаясь языком каббалы, тиккун олам – “исправление мира”.

В конце концов я остановился на медицинской стезе, хотя и не занялся непосредственным лечением пациентов в больнице, как предполагал вначале. Вместо этого я с неизменным удовольствием часами сидел у микроскопа, рассматривая патологические образцы, взятые для диагностики (“фрагменты людей”, как я любил говорить), изучая красочные микроскопические формы и узоры – красивые головоломки, которые требовалось решить. Особо следует отметить, что такая специализация давала мне возможность ежедневно думать о человеческих телах с научной точки зрения. Для изучения биологии мне не требовались чашки с культурами или подопытные мыши, я мог вглядываться в человеческие ткани и клетки.

Некоторые исследования на основе моих клинических образцов привели меня в быстро развивающуюся область – биологию стволовых клеток. На рубеже тысячелетий я вдруг обнаружил, что публикуюсь не в своих обычных медицинских журналах, а в престижных научных изданиях, таких как Nature, Science и Cell, и привлекаю внимание международной прессы и научного сообщества.

Хотя все мои знакомые были в курсе, что я занимаюсь научными исследованиями, они, как правило, не представляли деталей. Но внезапно все всё узнали и проявили интерес.

Среди них был и мой друг Питер Райд, коллега из Вестминстерского университета в Лондоне, который интересовался “визуальной культурой”. Он познакомил меня со своей подругой Джейн Профет – художницей, которая рассказала мне о теории сложности и направила по неожиданному пути.

Самой известной работой Джейн в то время был проект под названием TechnoSphere. Она захотела узнать, как люди формируют эмоциональные связи с персонажами компьютерных игр. Вместе с программистом Гордоном Селли она создала виртуальный мир, участники которого при входе в систему придумывали своих собственных существ, определяя индивидуальные сочетания физических характеристик и поведения, например выбирая, будет ли их существо травоядным или хищником. После того как каждое существо оказывалось в “ТехноСфере”, оно “писало домой”. Мои, допустим, отправляли электронные письма с сообщениями вроде таких: “Сегодня я обогнал хищника”, “Я спаривался, и у меня будет детеныш”, “Я пасусь”, “Меня убил хищник – это мое последнее сообщение”.

Но когда по ландшафтам “ТехноСферы” бродили уже тысячи существ, Джейн и Гордон обнаружили поведение, которое не было запрограммировано напрямую, а возникло спонтанно в результате взаимодействия особей между собой. Например, травоядные животные объединялись в стада и иногда паслись в долине без удобного выхода. Хищники же почему‑то не нападали, чтобы убивать одну жертву за другой, а располагались на выходе из долины и ждали, пока травоядные не съедят всю траву и не попытаются уйти. Тогда они набрасывались и истребляли стадо, а “ТехноСфера” фиксировала гибель популяции. И выпас, и охота являлись самоорганизующейся социальной деятельностью, которая стала естественным результатом индивидуального поведения особей.

Именно эта самоорганизация и связывала работу Джейн с моей. Когда я поведал ей о стволовых клетках, путешествующих по организму, она поняла, что у клеток много общего с существами из “ТехноСферы”. Когда я попросил ее пояснить свою мысль, она начала рассказывать о сложных системах. На примере колоний муравьев она объяснила, как простое поведение отдельных особей может в совокупности порождать удивительно сложные социальные структуры и виды деятельности. Магия сложных систем стала живой и понятной.

Вот так началось мое знакомство с теорией сложности[1].

Помимо дара дружбы Джейн предложила мне новый способ понимания мира. Чем дольше я изучал его, тем больше убеждался, что все бесчисленные и, казалось бы, не связанные между собой концепции, которые я накапливал годами, – медицинские, научные и духовные – удивительным образом дополняли друг друга, образуя целостный взгляд на человеческое существование. И каким‑то образом эти исследования вышли за рамки простого знания и стали определять, как я живу, как понимаю себя и как понимаю саму природу не только человеческого существования, но и всего сущего. Оказалось, что сложность – это наука о бытии.

В последующие годы я рассказывал об этих зарождающихся идеях на лекциях и в публичных выступлениях для неспециалистов. Эти “заметки о сложности”, как я их окрестил, вызывали любопытство, удивление и даже моменты прозрения у самой разной аудитории: от пятиклассников до кандидатов наук, от практикующих целителей до ученых-исследователей, от йогов до изучающих дзен. После каждой такой встречи я восхищался тем, как разные люди находят в этом материале уникальный для себя смысл. То, что эта информация находит отклик у столь широкого круга людей, подтверждает осознанное мной более двадцати лет назад, когда мы с Джейн только познакомились: теория сложности дает мощное, но тонко проработанное понимание природы реальности и нашего места в ней как сознающих живых существ.

И теперь, в благодарность за уроки, которые на протяжении всей моей жизни мне давали Джейн и многие другие люди, я предлагаю эти идеи вам.

Часть I

Сложность

Глава 1

Наука бытия

Во вселенной нет ничего более сложного, чем жизнь.

Микроскопическая жизнь существует как в обжигающих темных океанских глубинах, где царит колоссальное давление, так и на высочайших холодных вершинах Гималаев. Между этими точками – в небе, в океанах и на суше – жизнь безостановочно кипит. И несомненно, за те миллиарды лет, в течение которых организмы планеты будут продолжать развиваться, количество форм жизни значительно увеличится, а их разнообразие превзойдет все, что мы можем себе представить.

Сложность всего этого богатейшего изобилия долгое время не поддавалась объяснению. Происхождение жизни остается серьезной загадкой. Какие биологические чудеса могут появиться в будущем, нам неведомо. Чтобы хотя бы начать постигать все это, необходима теория сложности.

Теория сложности – это наука о том, как в мире возникают сложные системы. Однако слово “сложность” здесь не означает “трудность, замысловатость, запутанность”. Сложность в данном контексте относится к классу моделей взаимодействий: открытых, развивающихся, непредсказуемых, но адаптивных и самоподдерживающихся. Именно эту сложность мы и будем изучать – как из вещества нашей вселенной самоорганизуется жизнь, от взаимодействий в квантовой пене до образования атомов, молекул, клеток, человека, социальных структур, экосистем и далее.

Отличительной чертой сложности жизни является то, что в каждом отдельном случае целое больше, чем сумма его частей. Даже если знать характеристики и поведение всех отдельных элементов какой‑либо живой системы (клетки, организма, экосистемы), невозможно предсказать необычные свойства, возникающие при их взаимодействии. В теории сложности эти удивительные результаты называются эмерджентными свойствами или просто эмерджентностью.

Подобная непредсказуемость является как главным предметом теории сложности, так и ключевой особенностью того, что она может предложить нашему пониманию мира. Ни мы, ни наша вселенная не похожи на машины. У машины нет возможности изменить свое поведение, если среда вокруг нее меняется или становится губительной. Сложные системы, включая человеческие организмы и человеческие общества, могут менять свое поведение перед лицом непредсказуемого. В этой креативности и заключается суть сложности.

Целое больше, чем сумма частей. В этом простом выражении заключено очень многое. В разговорной речи эта фраза вызывает ассоциации с сообществом, командной работой, возвышенной целью – когда люди с разными талантами и способностями, работая совместно, могут обеспечить синергию[2], превосходящую то, что каждый из них сумел бы создать в одиночку. Побеждающая команда. Общественное движение. Идеальный званый ужин.

Однако сложность выходит далеко за рамки человеческих особей и их социального поведения. Примеры сложных систем обнаруживаются не только в социологии и биологии, но и в химии и физике. Вселенная – это мерцающая паутина сложности, которая постоянно рождает и питает жизнь, искушая нас поверить, будто жизнь может оказаться даже ее главной целью и фундаментальным выражением.

Сложность перебрасывает мост через, казалось бы, непреодолимую пропасть между бесконечно малыми частями вселенной, где действуют законы квантовой механики, и ее колоссальными областями, описываемыми теорией относительности. Какими бы успешными ни были эти две самые успешные из всех научных теорий, сами по себе они не способны пролить свет на то, как мы переходим от базовых элементов существования (пространства, времени, вещества, энергии) к сложному поведению живых организмов и их социальных структур: экосистем, культур и цивилизаций. Именно теория сложности показывает, как сущности, возникающие из фундаментальной физики, шаг за шагом вплетаются во все более крупные структуры, пока не становятся тканью нашей повседневной жизни и динамических естественных живых систем, которые нас окружают.

Хотя цели науки о сложности крайне амбициозны, при внимательном изучении ее уроки могут оказаться еще и глубоко личными. Она способна разрешить некоторые важные проблемы, связанные с нашим ощущением бытия.

В утробе матери и короткое время после мы находимся в цельном, бесшовном мире, где нет никаких разделений: нет ни себя, ни других, ни ребенка, ни матери. С неизбежностью в раннем младенчестве мы постепенно переходим из этого состояния личной целостности в другое – состояние разделения. Границы устанавливает наша кожа: все, что внутри нее, – “я”, все, что вне ее, – “мир”. Части, не целое.

Иногда, если нам везет, мы оказываемся в ситуации, когда достигаем ощущения полного единения с другими людьми, чего‑то большего, нежели мы сами. В отсутствие такого опыта многие из нас будут проводить свои дни, пытаясь понять, как соотносятся “я” и “мир”. Если нам в принципе удается вспомнить то ощущение цельности, мы можем оглянуться и спросить: “Как мне к нему вернуться?” А если мы не в состоянии вспомнить его, у нас остается лишь тревожное ощущение, что чего‑то не хватает, хотя мы и не понимаем, чего именно.

Теория сложности не только дает нам научное понимание. По мере того, как мы идем ее путями, ее следствия просвещают нас, давая представление обо всем: от проницаемых границ нашего тела до природы сознания. Теория сложности способна взрастить бесценную гибкость взглядов и пробудить в нас истинную, глубокую близость с большим целым – и мы вернемся к тому, что некогда имели: к нашему праву по рождению быть едиными со всеми.

Глава 2

Порядок, хаос и происхождение сложности

Теория сложности возникла во второй половине XX века, когда ученые начали уделять внимание системам. Этим кратким термином обозначили группы взаимодействующих частей или индивидуумов, которые благодаря своему взаимодействию порождают нечто большее по сравнению с самими собой. Ученые обращались к самым разным системам из весьма разнообразных областей: общая теория систем, кибернетика и исследования в сфере искусственного интеллекта в 1950‑х годах; теория динамических систем в 1960‑х; теория хаоса в 1970‑х. В 1980‑х исследования сложности окончательно выделились в самостоятельную область, в первую очередь благодаря основанию Института Санта-Фе, первого научного центра по изучению сложности.

До этого перехода к изучению систем почти все науки практиковали редуктивный подход, когда крупное расчленяется на отдельные компоненты. Устоявшийся принцип заключался в том, что если разобраться в частях, то можно понять и целое – точно так же как можно понять работу часов, аккуратно разобрав их и изучив детали. Небывалый успех этого научного подхода, трактовавшего вселенную как машину, которую можно разделить на части для анализа, отчетливо проявляется прежде всего в диком разнообразии технологий, пронизывающих нашу современную жизнь.

Когда общая теория систем начала формально рассматривать обратный вопрос – каким образом части сочетаются друг с другом, собираются, самоорганизуются, образуя единое целое, – это запустило научную революцию, которая продолжается до сих пор, забираясь все глубже. Понятия теории систем стали использовать для понимания структур на всех масштабах существования – от мельчайших субатомных областей до галактических систем и далее.

Чтобы начать путешествие в сферу сложности, мы должны рассмотреть три основных класса систем. Первый – это системы, в которых целое является точной и предсказуемой суммой своих частей. Вода дает нам несколько простых примеров.

В твердых состояниях – например, во льду – упорядоченная упаковка молекул воды означает, что отношения каждой молекулы со своими соседями легко определяются простой геометрией. Со стаканом воды дело обстоит сложнее. Впрочем, хотя мы не можем точно предсказать местоположение каждой отдельной молекулы в жидкости, поскольку они отскакивают в разные стороны совершенно беспорядочно, в наших силах использовать статистические методы, чтобы описать коллективное поведение молекул и предсказать, как будет вести себя вода в целом. Мы не можем знать энергию и направление движения каждой отдельной молекулы водяного пара, сталкивающейся с другими молекулами, но можем оценить среднюю кинетическую энергию всех молекул, соответствующую определенной температуре.

Некоторые аспекты движения жидкости столь же просты. Вода, текущая в небольшом узком ручье, движется быстрее, чем вода в реке, в которую этот ручей впадает. Зависимость скорости течения жидкости от ширины русла можно описать простыми уравнениями гидродинамики.

Однако турбулентная вода простому описанию не поддается.

Это подводит нас ко второму классу систем – которые описываются теорией хаоса. В хаотических системах целое не равно сумме частей, а больше нее.

Возьмем, к примеру, волны. Сидя на пляже, мы наблюдаем, как волны разбиваются о песок. Мы легко распознаем их как волны, хотя каждая лишь похожа на предыдущую, они никогда в точности не повторяются. Невозможно описать постоянно меняющиеся движения волн с помощью точной физики, которая выражалась бы простыми уравнениями, как для стоячей воды или глыбы льда.

Водовороты похожи друг на друга. Их движение знакомо каждому, кто сливал воду из ванны или спускал воду в туалете. Однако простой физики и математики оказалось недостаточно, чтобы описать их структуру или объяснить, почему в крупных водоемах в каком‑нибудь месте водоворот может внезапно образоваться, затем так же быстро исчезнуть, а где‑нибудь еще появится другой. Чтобы понять и охарактеризовать такую турбулентность, нам понадобилась новая математика – теория хаоса.

Фракталы: математика хаоса

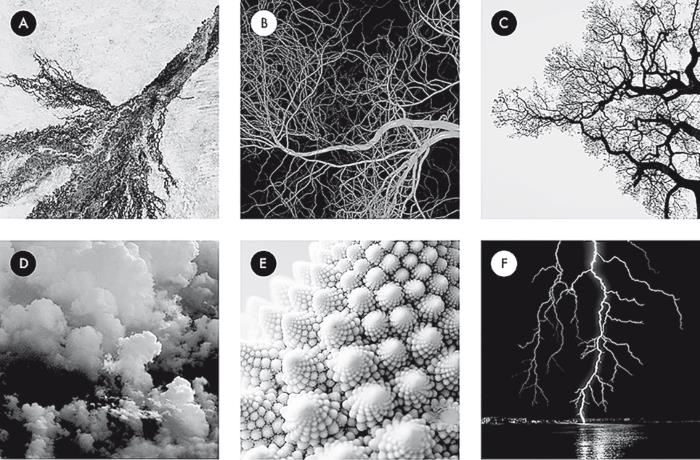

В 1975 году Бенуа Мандельброт радикально расширил наши представления об этих более замысловатых видах порядка: он выявил и описал природу фракталов, открыв тем самым дверь в теорию хаоса1. Фракталы – это геометрические формы, встречающиеся повсюду в мире природы, например самоподобное ветвление рек, кровеносных сосудов и деревьев. Различные фрактальные геометрии присутствуют в пышных формах кучевых облаков, в структуре капусты романеско и ветвлении молний.

Примеры фрактальной геометрии в природе. В верхнем ряду: ветвящиеся реки (A), кровеносные сосуды (Б) и деревья (В) имеют схожие формы и самоподобны на разных масштабах; при увеличении или уменьшении масштаба изображения всегда похожи друг на друга. Другие фрактальные формы также демонстрируют это самоподобие на разных масштабах: пышные формы облаков (Г), конусообразные элементы спиралей капусты романеско (Д) и зазубренные ветви молний (Е).

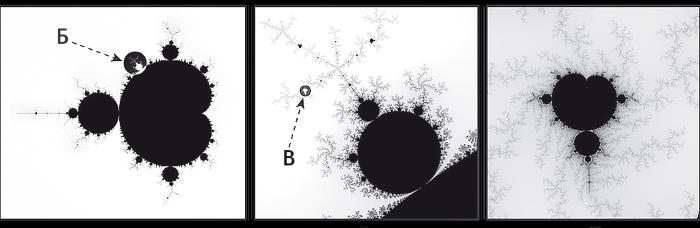

Эти детали классического фрактального множества Мандельброта демонстрируют самоподобие на разных масштабах. Если увеличить область Б на рисунке A, то мы увидим, что этот фрагмент (рис. Б) состоит из новых фракталов похожей формы. Аналогично, если увеличить область В на рисунке Б, то мы заметим, что этот фрагмент (рис. В) тоже состоит из новых фракталов. В чисто математическом царстве не существует предела этому вечно разворачивающемуся изображению фрактальных деталей до бесконечно малых масштабов.

В этих примерах природных фракталов существуют пределы повторения уменьшающихся рисунков. Артерии ветвятся все сильнее и сильнее, пока не превращаются в капилляры – но ничего мельче уже нет. Ветви деревьев заканчиваются листьями (хотя узоры прожилок в листе могут оказаться еще одним фракталом). А вот с математической точки зрения самоподобие фракталов при масштабировании бесконечно, что демонстрирует классическое “множество Мандельброта”.

Сложные геометрии Мандельброта нельзя описать простыми уравнениями, похожими на математику поведения воды, льда или пара. Там достаточно подставить в уравнения несколько чисел вместо переменных – и получается геометрическое, алгебраическое или статистическое решение. А вот хаотические системы представляют собой процессы, которые проявляются только с течением времени. Их нельзя свести к простой формуле, мы наблюдаем их возникновение благодаря компьютерным программам – моделям, которые работают минуты, часы или дни. Без изобретения компьютеров мы не смогли бы визуализировать теорию хаотических систем, таких как погода, водовороты или орбиты планет.

Несмотря на достижения математики фракталов и хаотических систем, оставались системы, которые пока не поддавались объяснению и тем более моделированию: живые существа. Хотя в каких-то аспектах биологических систем можно увидеть примеры фракталов и, следовательно, хаоса (например, форма кровеносных сосудов, структура наших легких или закономерности электрических импульсов в бьющемся сердце), их недостаточно для описания живых существ как единого целого. Чтобы описать саму жизнь, относящуюся к третьему классу систем, нам понадобилась теория сложности.

Игра “Жизнь”

Холодной звездной зимней ночью в начале 1970‑х Кристофер Лэнгтон сидел один в компьютерной комнате Массачусетской больницы общего профиля. Типичный молодой хиппи и программист-самоучка, он часто придерживался своеобразного графика работы, отлаживая код до раннего утра. В ту ночь в комнате на шестом этаже психиатрического отделения, заставленной стеллажами с неиспользуемыми компьютерными деталями, трубками, проводами, старыми аппаратами для электроэнцефалографии и осциллографами, он вдруг ощутил, как волосы на затылке встают дыбом. “Я почувствовал, что в комнате кто‑то есть”, – вспоминал он позже2. Он оглянулся, подумав, что к нему зашел какой‑нибудь коллега-программист. Но никого не было.

Повернув голову, он краем глаза заметил, как на одном из компьютерных экранов что‑то воспроизводится. Это была одна из первых компьютерных симуляций – по сути, видеоигра, – известная под названием “Жизнь”. Зеленые квадратики мерцали и танцевали на экране, двигаясь и порождая разные формы.

В тот момент Лэнгтон понял, что его ощущение чьего‑то присутствия, должно быть, относилось к игре “Жизнь”. “На экране было что‑то живое”3.

Описание игры “Жизнь”, придуманной английским математиком Джоном Конвеем, появилось в октябре 1970 года в журнале Scientific American в колонке, посвященной математическим играм4. (Помню, как увидел тот номер в публичной библиотеке Уэст-Хартфорда, когда мне было одиннадцать. Да, я был таким ребенком.)

Игра “Жизнь” протекает на бесконечной[3] двумерной клетчатой доске, где у каждой клетки восемь соседей. Клетка может находиться в двух состояниях: “живая” (заполненная) или “мертвая” (пустая) – в зависимости от количества живых или мертвых клеток-соседей.

Лэнгтон рассказал о том жутковатом моменте, пережитом в компьютерной комнате, писателю Митчеллу Уолдропу, который изложил эту историю в своей книге “Сложность” (Complexity). “Помню, как посреди ночи смотрел в окно, аппаратура вокруг гудела… Через реку Чарльз в Кембридже можно было разглядеть музей науки и проезжающие машины. Я думал о закономерностях происходящего вокруг. Раскинувшийся город просто жил. И казалось, что это примерно как в игре «Жизнь». Конечно, гораздо сложнее, но по сути вроде бы то же”5.

По его словам, прозрение настигло его “как гроза, или торнадо, или приливная волна, которая проходит и меняет ландшафт”6. Он вспоминал нащупанный в ту ночь “след”: “Появлялись вещи, которые просто ощущались правильными, которые напоминали мне об этой модели действий. И до конца своей карьеры я пытался идти по этому следу”7. Этот след привел его к теории сложности.

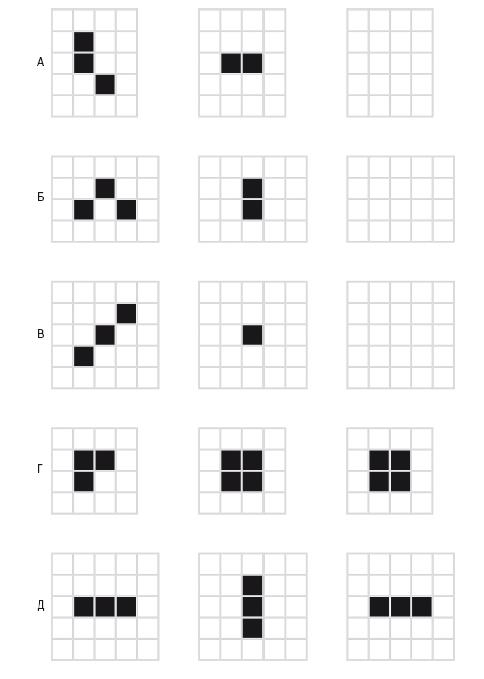

Примеры эволюции нескольких конфигураций в игре Конвея “Жизнь”, представленные в колонке Мартина Гарднера в Scientific American в 1970 году. В них игрок начинает с трех “живых” (черных) клеток. Переход каждой клетки в следующее поколение зависит от количества “живых” и “мертвых” (белых) клеток, находящихся вокруг нее. Конвей сформулировал четыре правила для определения судьбы каждой клетки на следующем шаге:

1. Каждая живая клетка с двумя или тремя соседними живыми клетками выживает и переходит в следующее поколение;

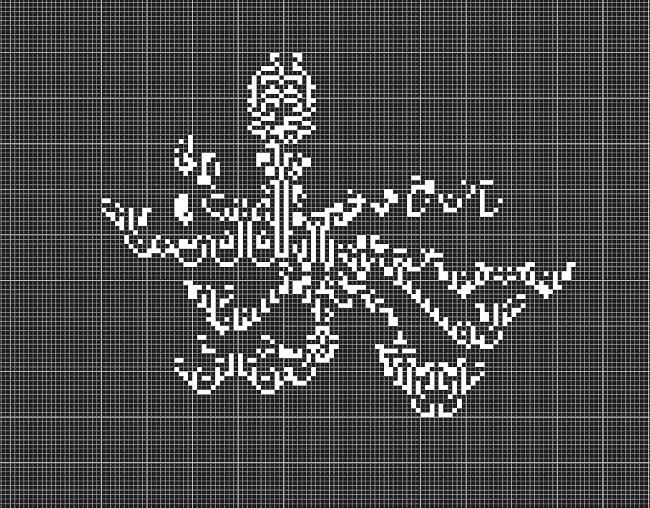

2. Каждая живая клетка, имеющая четырех или более живых соседей, умирает (от перенаселенности); 3. Каждая живая клетка, имеющая меньше двух соседних живых клеток (то есть одну или ноль), умирает (от одиночества); 4. Каждая мертвая клетка, имеющая ровно трех живых соседей, становится живой в следующем поколении. Эволюция одних конфигураций заканчивается, когда все клетки погибают (A – В). Другие либо прекращают изменяться (Г), либо вечно осциллируют, переходя от одного состояния к другому (Д). Однако существуют фигуры, которые будут развиваться вечно, изменяясь и разрастаясь. При этом часто они напоминают органику. Таков, например, показанный выше “растягивающийся фитиль” (wick stretcher), где похожая на стебель структура по мере смены поколений тянется вверх, как цветок, если наблюдать за конфигурацией в течение долгого времени.