- -

- 100%

- +

Phase 0: Erfassung Ist-Situation

1.Anzahl der pro Jahr fertiggestellten Projekte (= Projektfertigstellungsrate)

2.Anzahl der gleichzeitig aktiven Projekte (= Work in Progress)

3.Berechne: durchschnittliche Projektlaufzeit (= Work in Progress/Projektfertigstellungsrate)

4.Prüfe, ob der zuvor dargestellte Teufelskreis die Ist-Situation des Unternehmens annähernd beschreibt (das ist sehr wahrscheinlich).

Phase 1: Workload reduzieren

1.Identifiziere, welche Projekte jetzt zwingend erforderlich sind.

2.Stelle alle anderen Projekte und Initiativen zurück oder streiche sie.

3.Konzentriere Managementaufmerksamkeit und Ressourcen auf die wenigen weiterhin aktiven Projekte.

4.Starte ein neues (reaktiviere ein unterbrochenes Projekt) in dem Moment, in dem ein aktives Projekt fertiggestellt ist. So bleibt der Workload unter Kontrolle.

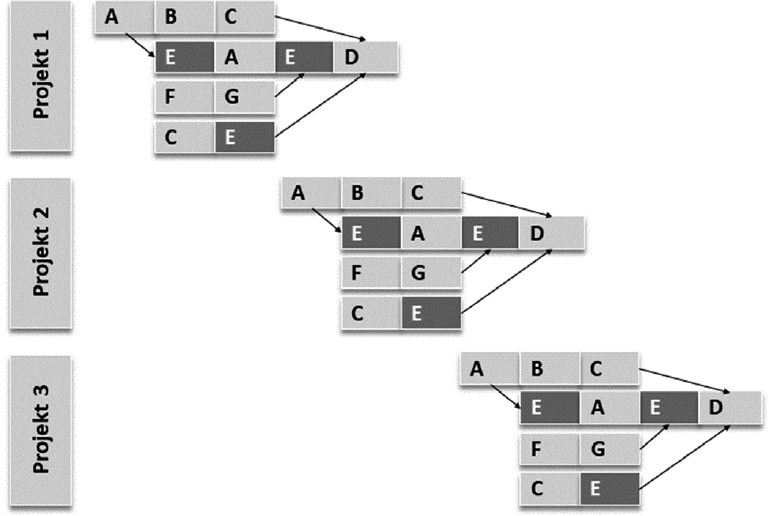

Phase 2: Staffelung der Projekte

1.Lege die Reihenfolge der Projekte fest (anhand ihrer logischen Abhängigkeiten voneinander; falls notwendig anhand einer – wie auch immer zu definierenden – strategischen Priorität).

2.Erstelle für jedes Projekt einen groben Projekt-Netzplan. Kennzeichne jeweils die eine Phase, in der besonders intensiv Managementaufmerksamkeit erforderlich ist, damit das Projekt schnellstmöglich vorankommt (diese Phase bezeichnen wir als Staffelungsphase; gelegentlich kann es sich dabei auch um das gesamte Projekt handeln).

3.Entscheide, wie viele Projekte gleichzeitig in dieser Phase sein dürfen (sehr wenige!), damit die Projekte sich nicht mehr chronisch gegenseitig behindern.

4.Staffel die Projekte anhand (1.) Reihenfolge, (2.) Staffelungsphase und (3.) gleichzeitig in Staffelungsphase erlaubte Projekte. Berechne so die notwendigen Starttermine der Projekte (Abbildung 4).

5.Statte jedes Projekt mit einer expliziten Sicherheit aus (zwei Drittel der Projektdauer sind Arbeitspakete, ein Drittel ist explizite Sicherheit).

Abb. 4: Staffelung von Projekten.

Phase 3: Geschwindigkeit und Workload einstellen

1.Prüfe, wie sich die geplante Projektfertigstellungsrate von der Ist-Fertigstellungsrate unterscheidet. Wenn die Plan-Fertigstellungsrate kleiner oder gleich der Ist-Fertigstellungsrate ist: Verkürze die Plandauern der Projekte (und damit auch der Staffelungsphasen) so sehr, dass die Plan-Fertigstellungsrate deutlich größer als die Ist-Fertigstellungsrate wird.

2.Prüfe, ob nun planerisch mehr oder weniger Projekte aktiv sein würden als in der Ist-Situation. Wenn gleichviel oder mehr Projekte aktiv sein müssten als in der Ausgangssituation, reduziere die Plandauer so stark, dass deutlich weniger Projekte gleichzeitig aktiv sind.

3.Plausibilisiere die Plandauer anhand der Annahmen (1) Singletasking, (2) optimale Ressourcenausstattung, (3) bei Bedarf jeweils sofortige Managementunterstützung.

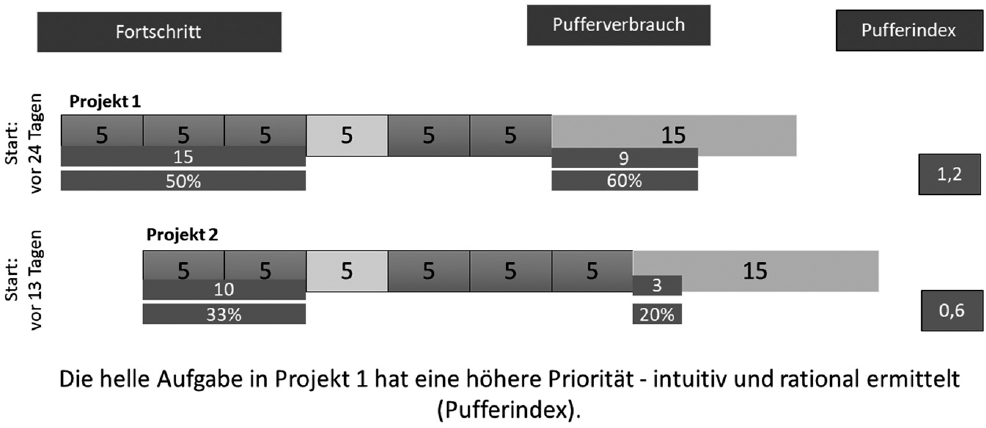

Phase 4: Steuerung transformieren

1.Stelle den Ressourcenführungskräften – durch ein geeignetes Tool – priorisierte Arbeitspaketlisten zur Verfügung, damit deren Mitarbeitende die verschiedenen Aufgaben aus den verschiedenen Projekten in der für das Unternehmen richtigen Reihenfolge schnellstmöglich abschließen können. Die Prioritäten ergeben sich aus dem Verhältnis zwischen Projektfortschritt und Pufferverbrauch (Abbildung 5).

Abb. 5: Ermittlung Pufferindex.

2.Sorge dafür, dass die Ressourcenführungskräfte an das Tool zurückmelden, sowie ein Arbeitspaket abgeschlossen ist oder sich signifikante Verzögerungen ergeben.

3.Stelle den Projektmanagerinnen und Projektmanager priorisierte Arbeitspaketlisten zur Verfügung, damit sie wissen, an welcher Stelle sie den Mitarbeitenden ihre Unterstützung anbieten sollten, um die Geschwindigkeit aller Projekte zu erhöhen.

4.Stelle den höheren Führungskräften priorisierte Projektübersichten zur Verfügung, damit sie jederzeit wissen, wo sie intervenieren sollten und wo ihre Intervention eher kontraproduktiv wäre.

5.Falls mehr (oder weniger) Projekte pro Monat fertig werden als geplant, suche nach Verbesserungsoptionen und passe die Planung gegebenenfalls an.

Zusammenfassung

Um „agil“ zu sein, also „mehr Projekte in kürzerer Zeit“ zu realisieren und flexibel auf Veränderungen reagieren zu können, steuern erfolgreiche Unternehmen konsequent ihren Workload auf einem Niveau, in dem Projekte nicht mehr chronisch um Aufmerksamkeit und Ressourcen konkurrieren. Außerdem stellen die Unternehmen den Führungskräften – durch ein geeignetes Tool – klare, robuste und nachvollziehbare Prioritäten zur Verfügung, damit auch im temporären Konfliktfall immer klar ist, was zuerst fertiggestellt werden und was warten soll.

Den Change von „Arbeit wartet auf Ressourcen“ zu „Ressourcen warten auf Arbeit“ zu realisieren, bedeutet für die meisten Unternehmen einen grundlegenden Paradigmenwechsel, der dadurch erleichtert wird, dass er in klar definierten Schritten umgesetzt werden kann. Je nach Art der Projekte schaffen es erfolgreiche Unternehmen, deutlich mehr Projekte (plus größer 25 Prozent, oft viel mehr) pro Jahr fertigzustellen und gleichzeitig ihre Projektdurchlaufzeiten drastisch zu reduzieren.

Sind es die „richtigen“ Projekte, die auf diese Weise beschleunigt fertiggestellt werden, sind die Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse unausweichlich.

Literatur

[1] Techt, U.: „Goldratt und die Theory of Constraints“ – Ibidem Verlag (2015)

[2] Kim, W.Ch., Mauborgne, R.: „Der Blaue Ozean als Strategie“, – Harvard Business Review Press (2014)

Weiterführende Literatur

Techt, U.: „Projects that Flow“ – Ibdem-Verlag (2015)

Goldratt, E., Cox, J.: „Das Ziel“ – Campus-Verlag (2013)

Goldratt, E., Goldratt-Ashlag, E.: „The Choice“ – North River Press (2010)

Collins, J. C., Porras J. I.: „Built to last“ – HarperBusinessEssentials (2004)

http://www.marketing-boerse.de/Experten/details/Uwe-Techt

In der heutigen wettbewerbsintensiven Umgebung ist es nicht einfach, Kunden zu gewinnen und zu halten. Um Geschäfte zu entwickeln, ist es notwendig, die Bedürfnisse und das Verhalten der Kunden genau zu beobachten. Neben dem passenden Angebot von Produkten und Dienstleistungen von hoher Qualität ist die zielgerichtete und effiziente Vermarktung ein treibender Faktor für den Erfolg.

Dabei sind Key Performance Indicators (KPIs) ein wesentliches Element zur Leistungsmessung, um Unternehmen und Marken bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. Im Marketingumfeld finden solche Kennzahlen eher noch stiefmütterlich Anwendung: Es wird zu wenig oder nur sporadisch gemessen, Messungen finden zu viel auf kleinteiliger, operativer Ebene ohne Bezug zu der strategischen Zielsetzung statt, oder es bleibt beim einfachen Tracking ohne ernstzunehmende Bewertung und nachfolgende Lernkurve.

Aber auch die empfundene Komplexität spielt eine Rolle dabei, warum in vielen Unternehmen zu wenig mit zielgerichteten Leistungsindikatoren gearbeitet wird. Waren früher (in der nicht-digitalen Zeit) messbare Kennzahlen eher Mangelware, gilt es heute, aus der Flut möglicher Kennzahlen diejenigen zu wählen, die für das Unternehmen von größter Relevanz sind.

Mit KPIs den Erfolg von Marketing verbessern

Das Marketing kämpft meistens an zwei Fronten. Zum einen ist es Kernaufgabe, die Beziehung zu potenziellen und bestehenden Kunden aufzubauen, zu pflegen und eine perfekte Customer Experience zu gewährleisten. Zum anderen muss das Marketing intern immer wieder für das dafür notwendige Budget kämpfen und Höhe als auch Einsatz verargumentieren. Denn Marketingbudgets sind leider oft die ersten Streichkandidaten, wenn es im Unternehmen um Kosteneinsparungen geht.

Ein gut aufgesetztes Marketing-Controlling zeigt durch ein geeignetes Kennzahlensystem die Effekte der Marketingaktivitäten, Wirkungsketten und Möglichkeiten zur Verbesserung auf. Es beantwortet die Frage nach dem Beitrag von Marketing zum Unternehmenserfolg, das heißt, inwiefern die Unternehmensziele durch das Marketing erreicht werden (Nutzen) und ob das Budget richtig investiert und die Kosten angemessen sind (Aufwand). Zudem liefert es Informationen für die strategische Marketingplanung. Richtig implementiert hat Marketing Controlling eine wichtige Kontroll-, Informations-, Planungs- und Steuerungsfunktion.

Welchen Nutzen bringen Key Performance Indicators?

Gut gesetzte Marketing-KPIs ermöglichen eine bessere, faktenbasierte Entscheidungsfindung in der Vermarktung. Die Auseinandersetzung mit einem KPI-Framework und der damit verbundenen Fragen Was und Warum gemessen wird, führt automatisch zu einem stärkeren Hinterfragen der Ziele-Maßnahmen-Zusammenhänge und verbessert damit die Zielorientierung. Und das Lernen aus den durch das Monitoren der Kennzahlen ersichtlichen Erfolgsparametern ist die Basis für zielführende Anpassungen in der Marktbearbeitung. In Summe soll die Arbeit mit KPIs dazu führen, dass das Marketing insgesamt besser wird und sich das Unternehmen gegenüber den Wettbewerbern behauptet.

Professionell ausgestaltet, erfüllt ein Marketing-KPI-Set eine Reihe von Zielen:

•KPIs legen offen, ob die gesteckten Ziele erreicht werden, wo gegengesteuert werden muss, und sie schaffen Transparenz über die Stärken und Schwächen von Marken.

•Die richtige Auswahl ermöglicht einen optimalen Einsatz als Spät- und Frühindikatoren.

•Sie stellen einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang her zwischen Marketingaktionen und (gewünschtem) Output.

•Standardisierte KPIs erlauben eine Vergleichbarkeit von Initiativen und Aktivitäten und legen damit die

•Basis für eine anschließende Priorisierung einzelner Maßnahmen.

•In der Marketingplanung dienen die Leistungsindikatoren (der Vorperiode) einer besseren Budgetallokation.

•In eher zentralisiert agierenden, multinationalen Unternehmen hilft ein einheitlich ausgestaltetes KPI-Set der mehr oder minder engen Steuerung der Landesgesellschaften.

Nicht jede Kennzahl ist ein KPI

Inzwischen gibt es so viele Kennzahlen wie Sand am Meer. Nicht zuletzt durch die Digitalisierung gibt es eine Vielzahl von Analytics-Möglichkeiten. Die Kunst ist daher, die Kennzahlen zu selektieren, die für die spezifische Marke beziehungsweise das Unternehmen relevant sind. Und wenn aus einer einfachen Kennzahl ein Indikator werden soll, muss die erhaltene Information in den Kontext jener Geschäftsvorfälle eingeordnet werden, die ihr zugrunde liegen. Key Performance Indicators sind einfache und verständliche Leistungsindikatoren, mit denen der Fortschritt oder der Erfüllungsgrad wichtiger Zielsetzungen gemessen werden kann. In der Regel stehen sie in Beziehung zu den eingesetzten Ressourcen wie Kosten, Zeit und/oder Qualität.

Leider haben sich in letzter Zeit KPIs zu einem starken Buzzword entwickelt, deren Bezeichnung oft falsch eingesetzt wird. Der gängigste Fehler ist, sämtliche Kennzahlen, die zum Beispiel ein Analytics-System darstellt, als KPIs zu bezeichnen. Die meisten dieser Kennzahlen mögen zwar PIs, „Performance Indicators“, sein, aber eben keine „Key Performance Indicators“. Den Unterschied macht das „Key“, gewissermaßen dass es sich um „Schlüssel“-Indikatoren handelt.

Um Schlüsselindikatoren kann es sich nämlich nur dann handeln, wenn sie den Schlüssel zum Erfolg darstellen – und das wiederum ist nur der Fall, wenn sie zielgerichtet sind. Würde man die Kennzahl „Seitenaufrufe“ zum Beispiel als KPI definieren, dann wäre dies in 99 Prozent der Fälle falsch, da die Seitenaufrufe kaum je einen Schlüsselfaktor im Hinblick auf eine Zielerreichung darstellen. Nur wer vielleicht Display Ads auf Basis von Seitenaufrufen schaltet und damit Geld verdient, kann die Seitenaufrufe als seinen Key Performance Indicator bezeichnen [1].

KPIs rücken das wirklich Wichtige ins Blickfeld

Bei der Auswahl der relevanten Messgrößen und Kennzahlen muss darauf geachtet werden, dass im KPI-Framework sowohl strategische, taktische als auch Leistungsindikatoren zur Bemessung der Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden.

•Strategische KPIs eignen sich insbesondere, um langfristige Ziele zu überwachen und im Auge zu behalten und reflektieren die Marktstärke und Position von morgen.

•Kurzfristige Aktivitäten, wie zum Beispiel eine laufende Kampagne oder Optimierung der Website verfolgen dagegen meist eher kurz- bis mittelfristige Zwischenziele. Sie werden über taktische Kennzahlen – quantitative und/oder qualitative – gemessen, da sie kurzfristig für die Bewältigung einer bestimmten Aufgabe erforderlich sind.

•Daneben muss zwingend auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in das KPI-Framework integriert sein. Effizienz KPIs wie Return on Marketing Investment (ROI) oder Cost per Lead sind zwar immer vergangenheitsbezogen, legen aber das Augenmerk darauf, das Budget mit der größtmöglichen Wirkung einzusetzen.

Es gibt keine allgemeingültigen KPIs

Es gibt keine allgemeingültigen und auch keine branchentypischen KPIs, sondern nur individuelle auf die eigenen Ziele und Maßnahmen ausgerichtete KPIs. So mag zum Beispiel die Bounce Rate für einen Onlineshop ein KPI sein, für eine FMCG-Marke dagegen, abhängig vom Ziel, nur eine einfache Messgröße im Rahmen der Bewertung einer Promotion-Aktion. Und für einen Maschinenbauer spielt sie, je nach Zielgruppe, Ziel und Content der Website, vielleicht gar keine Rolle. Demzufolge ist auch die Wahl der richtigen KPIs eine spezifische Aufgabe, die immer mit der konkreten Zielsetzung beginnt. Das passende KPI-Framework ergibt sich aus den Überlegungen zum Treibermodell (siehe nächsten Abschnitt) und der daraus abgeleiteten Global-Ziele, Sub-Ziele, Maßnahmen und Messgrößen.

Von der Kunst, die richtigen KPIs zu finden

Die Zahl möglicher Leistungsindikatoren, die einem in der Fachliteratur, von Agenturseite oder digital orientierten Dienstleistern und Analytics-Tools zur Erfolgsmessung angeboten werden, ist unendlich groß. In vielen Unternehmen gibt es eine Fülle von Kennzahlen, die in Berichten (Reports) aufbereitet und dargestellt werden und die kein Manager mehr überblickt. In der Praxis haben sich aber solche Kennzahlensysteme bewährt, die sich auf einige wenige, relevante KPIs beschränken.

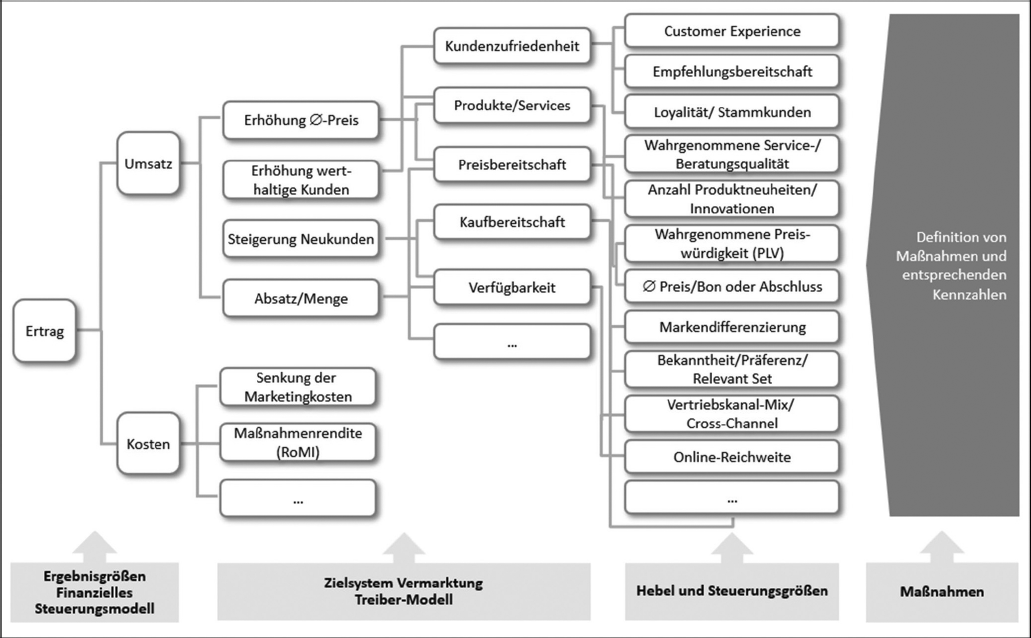

Systematische Herleitung anhand des Treibermodells

Um den Erfolgsbeitrag einzelner Maßnahmen abschätzen zu können, hat es sich als sinnvoll erwiesen, anhand eines sogenannten Treibermodells aufzuzeigen, von welchen Faktoren der Erfolg einer Organisation beeinflusst wird (siehe Abbildung 1). Dies geschieht üblicherweise über eine Vielzahl von Stufen. Aufbauend auf den Treibern und solchen Faktoren, die diese Treiber beeinflussen, werden dann im Rahmen der Marketingplanung die Ziele und Maßnahmen mit dahinterliegenden Kennzahlen festgelegt. Ein Treibermodell beleuchtet alle relevanten Erfolgstreiber für das jeweilige Unternehmen und verdeutlicht plakativ die Zusammenhänge zwischen den Zielen und Maßnahmen und was wirklich gemessen werden muss. Je größer der Einfluss der Aktivitäten auf die Zielerreichung ist, desto wichtiger ist auch der dahinter liegende Leistungsindikator.

Abb. 1: Beispiel Treibermodell Vermarktung [2].

Vom Prozess her gedacht sollte die Festlegung der richtigen KPIs integraler Bestandteil der Marketingplanung sein und dabei folgende Fragen beantworten:

•Was ist das Marketingziel einer übergreifenden Initiative beziehungsweise einer Aktivität? Welche Rolle spielt dieses Ergebnis für den Unternehmenserfolg?

•Was ist die konkrete Fragenstellung, bei deren Beantwortung der KPI behilflich ist?

•Wie kann ein Fortschritt gemessen werden beziehungsweise wie sind Erfolge quantifizierbar? Sind sie möglichst isoliert auf einzelne Maßnahmen zurückzuführen?

•Wie häufig sollen Erfolgsbeiträge gemessen und gegebenenfalls darauf aufbauend entsprechende Nachjustierungen vorgenommen werden?

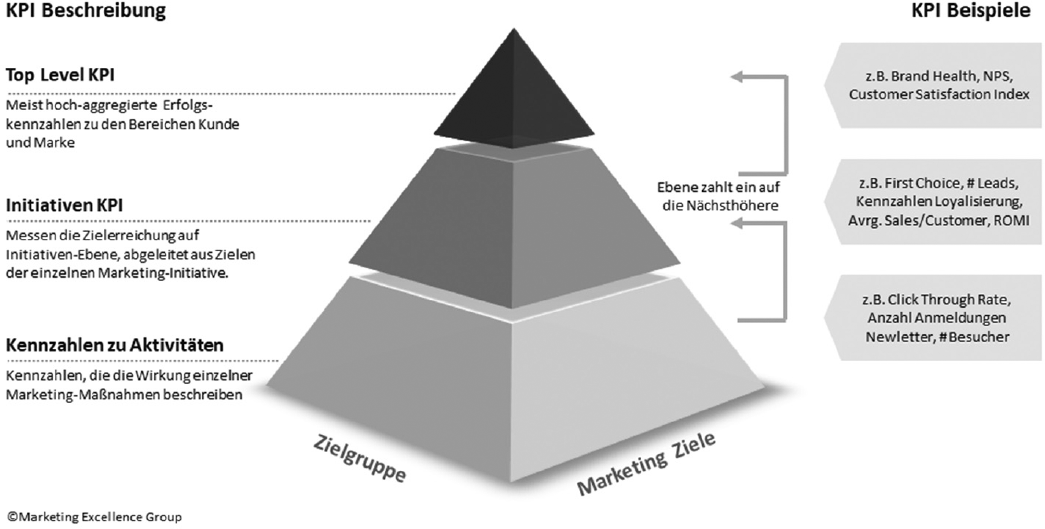

Die KPI-Pyramide

KPIs entwickeln sich in der Regel von oben nach unten: von den strategischen Marketingzielen, abgeleitet aus den Unternehmenszielen, bis zu den operativen Zielen einzelner Aktivitäten, die auf die gesamte Marketing-Zielerreichung einzahlen.

Die Kennzahlen sind für einen aggregierten Top-Level als auch für übergreifende Initiativen und einzelne Maßnahmen festzulegen. Dabei ergibt sich durch die zahlenmäßige Verteilung eine Pyramiden-Struktur – von wenigen Top-Level-KPIs bis hin zu einer Reihe von operativen Kennzahlen für unterschiedliche Marketingaktivitäten (siehe Abbildung 2).

Top-Level KPIs sind häufig aggregierte Größen oder Indizes, die sich aus einer Reihe von Einzelkennzahlen zusammensetzen können. Sie geben den Managern der ersten und zweiten Führungsebene einen schnellen Überblick über Veränderungen. Beispielhaft seien hier genannt der Net Promotor Score (NPS), der Brand Health Index oder der Customer Satisfaction Index. Bei diesen eher langfristig ausgerichteten KPIs ist zu beachten, dass Veränderungen sich selten auf einzelne Faktoren zurückführen lassen, sondern lediglich ein Anhaltspunkt für detailliertere Analysen sein müssen.

Abb. 2: KPI-System Vermarktung [2].

Anforderungen an das KPI-Framework

•Messen, was wirklich wichtig ist: KPIs sind immer sehr speziell, haben einen direkten Bezug zu Vorgaben, Zielen und Strategien und passen zu den kritischen Erfolgsfaktoren der Maßnahmen.

•Nutzenorientiert: Es ist klar, welchen Nutzen die jeweilige Kennzahl für das Marketing hat, und welche Aussagen und Erkenntnisse sich daraus ableiten lassen, mit denen sich konkrete Maßnahmen oder Strategiepläne optimieren lassen.

•So wenige wie möglich, so viele wie nötig: Eine Handvoll KPIs, mit denen man die Ziele im Auge behält, ist wesentlich effizienter zu handhaben als eine große Anzahl unspezifischer Indikatoren.

•Abgestimmt: Die Top-Kennzahlen sind bereichsübergreifend und mit der Unternehmensführung abgestimmt, um sicherzustellen, dass alle an „einem Strang ziehen“.

•Nachvollziehbare Definition und Messung: Sie sind einfach, klar und erfordern keine umständliche Datenerhebung, die fehlerhaft sein kann oder Interpretationsspielräume zulässt.

•Konsistenz: Unternehmensintern als auch in der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern wird mit den gleichen Kennzahlen gearbeitet, um Erfolge einheitlich beurteilen zu können.

In vier Schritten die Marketing-Performance verbessern

1.Zusammenhänge verstehen und Ziel festlegen: Durch ein Treibermodell: Ausgangspunkt ist die Schaffung eines klaren Bildes davon, welche Faktoren das Ergebnis der Organisation treiben. Dabei werden Vermarktungsverantwortliche aus verschiedenen Abteilungen und gegebenenfalls Ländern involviert, da diese meist ein unterschiedliches Verständnis dieser Treiber haben. Dafür erstellt man ein individuelles Treibermodell.

Durch ein Zielsystem: Im Rahmen der Planung sorgt man dafür, dass die Marketingziele aus den übergeordneten Unternehmenszielen (Umsatz- oder Kundenzielen, Geschäftsbereichsziele, CSR et cetera) abgeleitet sind. Diese geben vor, welchen Beitrag Marketing insgesamt leisten muss und macht deutlich, was als Top-Level-KPI definiert werden sollte. Durch systematisches Herunterbrechen mithilfe des Treibermodells legt man Teilziele und die entsprechenden Maßnahmen fest. Dabei wird immer die SMART-Regel (Spezifisch, Messbar, Akzeptiert, Realistisch, Terminiert) berücksichtigt.

Bei der Planung der Initiativen und Aktivitäten stellt man sicher, dass sich Erfolgsbeiträge sinnvoll durch Kennzahlen messen lassen, denn nur durch die Überprüfung der Zielerreichung kann eine gezielte Schärfung für die Zukunft erfolgen.

2.Die richtige Auswahl treffen: Durch Selektion und Priorisierung: Man macht eine Bestandsaufnahme der in der Organisation verwendeten Vermarktungskennzahlen und hinterfragt sie vor dem Hintergrund des definierten Treibermodells und der Ziele. Dabei werden auch die von externen Dienstleistern genutzten Kennzahlen mit einbezogen.

Maßnahmen, die vordringlich durch KPIs abgebildet werden müssen, werden priorisiert. Falls nötig, reduziert man die Anzahl der infrage kommenden Leistungsindikatoren anhand vordefinierter Kriterien zu einer Shortlist. Die Longlist sollte aber im Hinterkopf bleiben, denn auch wenn es sich um einen Messwert mit untergeordneter Bedeutung handelt und somit kein echter KPI ist, so kann er doch für operative Einheiten zur Steuerung im Tagesgeschäft notwendig sein.

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, durch Index-Bildung auf einem gewissen Abstraktionsniveau die Performance einzelner Bereiche darzustellen. Dafür werden, analog zum Aktienindex, ausgewählte erfolgsorientierte Kennzahlen entsprechend ihrer Bedeutung gewichtet und in einem Index auf übergeordneter Ebene dargestellt. Beispiele dafür können ein Digital-Performance-Index oder Customer-Satisfaction-Index sein.

3.Visualisieren und kommunizieren: Durch ein Marketing-Dashboard: Für den Erfolg entscheidend ist eine geeignete Aufbereitung der Key Performance Indicators, sodass der Erfolgsbeitrag der Maßnahmen immer sichtbar ist und sich Prozesse und Tätigkeiten damit steuern lassen.

In der Praxis werden verschiedene Kennzahlen für unterschiedliche Anwendergruppen häufig zu Dashboards gebündelt, die innerhalb weniger Sekunden das „Big Picture“ vermitteln sollen. Die Einführung eines softwaregestützten Marketing-Dashboards hat viele Vorteile, da aber jedes KPI-Framework individuell ist, sollte man nicht mit einer fertigen Out-of-the-Box-Lösung rechnen. Von selbstgebauten Excel- oder Spreadsheet-Lösungen mit gegebenenfalls hohem manuellen Aktualisierungsaufwand bis hin zu teilweise kostspieligen High-End-Analytics-Systemen mit individuellen Dashboard-Konfigurationsmöglichkeiten und allen notwendigen Schnittstellen (zum Beispiel zum ERP, CRM, Customer Insight, Google Data Studio, Marketing-Automation- oder Custome- Journey-Mapping-Tools) ist alles möglich.