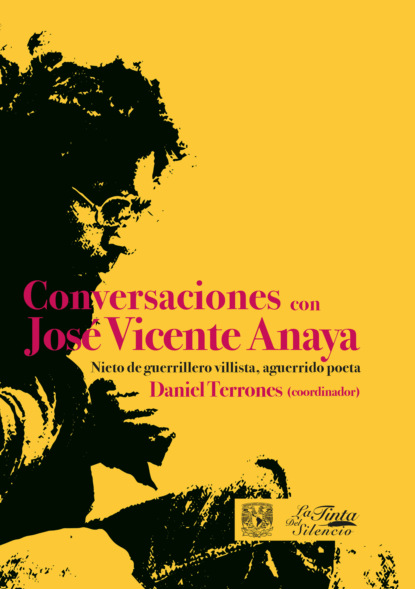

Conversaciones con José Vicente Anaya

- -

- 100%

- +

DT. ¿Desde ese entonces ya leías en inglés?

JVA. En Tijuana empecé a hablar y leer en inglés. Llegando a la Ciudad de México me atreví a traducir el poema “El Cuervo” de Edgar Allan Poe, imagínate, tenía como veinte años. La traducción se perdió entre mis papeles de aquel tiempo.

Encuentro con la poesía beat

DT. ¿Cuándo tuviste conocimiento de lo que estaban haciendo los beats?

JVA. Ya percibía una cierta sensibilidad beat a través de la música del rock que escuchábamos mis amigos y yo en Tijuana. Porque las letras de las canciones de Bob Dylan, Donovan, Doors, Rollings y Beatles tenían cierta carga poética que después identifiqué con la poesía beat. Además, a lo largo del tiempo se supo que esos músicos tenían algún enlace directo con ese grupo de poetas. A veces también amistad personal. Jim Morrison era muy de platicar con Michael McClure. Y esta rockera Patti Smith era muy amiga de William Burroghs, incluso grabaron algo juntos, el disco de “Mr. Shark”, donde Burroghs graba una canción con su voz aguardentosa. En mi caso la sensibilidad beat se dio con estos cruces entre el rock y la poesía.

DT. ¿Estaríamos hablando como entre 1966-67?

JVA. Incluso de unos años antes. Los hippies de San Francisco publicaban un periódico, que se llamaba The Oracle (El Oráculo). Yo era lector de ese periódico, donde seguido aparecían poemas de los beats.

DT. ¿El Oracle llegaba a Tijuana?

JVA. Yo lo compraba en San Diego o en Los Ángeles. Llegué a la Facultad de Ciencias Políticas (UNAM) con mi morral llenó de Oracles, y cuando se los enseñé a mis compañeros estos pensaron “mmmmmh, este es un hippie retrasado del norte de México” (risas), porque inmediatamente me asociaron a este periódico. Aunque simpatizaba con el movimiento hippie, en ese momento era más cercano a la New Left (Nueva Izquierda), especialmente por esa formación politizada que había tenido, que era una de las características que esta corriente tenía en los Estados Unidos.

DT. Estás en Tijuana en 1966, puedes leer el Oracle allá. Podríamos decir que éstas son parte de las señales que están llegando al norte de México del movimiento contracultural que está sucediendo en ese momento en la Bahía de San Francisco.

JVA. San Francisco, Los Ángeles, San Diego, como corredor que literalmente lo es, y que era el camino hasta Tijuana, donde prácticamente llegaban todos estos cambios, estos movimientos contraculturales.

DT. Entonces llegaste al DF con estas propuestas.

JVA. Es el momento de las grandes liberaciones de las que ya hemos hablado, de esos sectores como los negros, los jóvenes, las mujeres, los indios, los chicanos que deciden ya no agruparse en partidos políticos, sino en agrupaciones con intereses afines, más cercanos, que se fundaban en proyectos contestatarios que buscaban un cambio.

DT. Muy bien.

JVA. A partir de que pasaban los años era un más decidido lector, al tiempo que empezaba la escritura. Escribí notas, algo relacionado con lo que pudiera llamarse ensayo, la reflexión. Escribí muchos fragmentos de reflexiones, algo así como un diario. Nunca pensé en un diario, pero sí en escribir momentos de reflexión. ¿De qué reflexionaba? Pues en la injusticia que existía en el mundo y en México, y ahí me echaba un discurso. Pero eso ahí quedaba guardado. He comentado que en la secundaria estaba en la Sociedad de Alumnos, pues hacíamos un periódico. Algunas de las cosas que escribí llegaron a aparecer ahí, en ese periódico, que obviamente es como de niños. No es un periódico muy serio, pero es un aprendizaje que lo lleva a uno a seguir pensando, de ahí también nace el gusto por ser editor, que también he tenido a lo largo de los años.

DT. ¿Cómo se llamaba el periódico? Si es que recuerdas el nombre.

JVA. Era nombrado el Periódico de la Sociedad de Alumnos, una cosa así.

DT. ¿Qué escribiste en ese periódico?

JVA. Imposible recordarlo. Seguramente algún poema. Algún texto que ya he llamado de reflexión, alguna protesta, o alguna noticia… También fui conductor de un programa estudiantil de radio, que se transmitía los sábados temprano en una estación radiofónica local, el tema era la cultura en general y yo me encargaba de llevar los discos de música clásica y dar los datos de los compositores: Mozart, Beethoven, List, Silvestre Revueltas.

Luis Flores Ramos. Una duda: ¿te identificaste de inmediato con los poetas beats, de una manera natural?

JVA. Sí, fue una identificación de inmediato con sus temas. El periódico El Oráculo fue como una puerta abierta. Luego ya, específicamente, encontré libros traducidos de los beats, que por cierto eran ediciones argentinas, sumamente raras de una editora marginal llamada Ediciones del Mediodía. Tengo que agregar otra cosa: la revista El Corno Emplumado que fundaron Margaret Randall y Sergio Mondragón, se publicó de 1962 a 1968, ahí publicaron a beats. Las ediciones argentinas eran rarísimas, si los tirajes eran de 1000 ejemplares, supongamos que 800 se vendían en Argentina, quedaban 200 para Chile, Uruguay, Perú, Colombia, Nicaragua y México, ¿cuántos llegaban a nuestro país? Esto implica que fuimos pocos los que adquirimos esos libros. En Ediciones del Mediodía publicaron antologías de Allen Ginsberg,Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti. Creo que en la editorial Losada publicaron En el camino de Jack Kerouac, y en alguna otra El almuerzo desnudo de William Burroughs. Por mi parte, fui buscando a los beats en inglés hasta que armé una numerosa bibliografía, que ha sido la base de mis estudios y traducciones.

DT. Esos libros ¿te los encontraste aquí en México?

JVA. Las ediciones argentinas sí. Las ediciones en inglés las conseguí durante las varias veces que he viajado a los Estados Unidos, principalmente en San Diego, Los Ángeles y San Francisco. Como mi familia seguía viviendo en Tijuana, los periodos de vacaciones de aquí los aprovechaba, en realidad con cualquier pretexto, para irme a Tijuana y hacer esas incursiones fronterizas al resto de California. Mi hermana María tenía la residencia y todavía vive en Los Ángeles (además de mis otras hermanas y sobrinas y sobrinos).

DT. ¿De qué años estamos hablando?

JVA. De 1967 en adelante.

DT. Decías que la revista El Corno Emplumado también significó para ti una referencia importante.

JVA. A El Corno Emplumado lo empecé a leer desde 1968. O sea llegando a la UNAM (a la Ciudad de México llegué en 1967) y a través de este grupo de amigos disidentes que conocí en la Facultad de Ciencias Políticas. Mi amigo Rene Cabrera Palomec tenía la colección completa, y como compartíamos departamento, digamos que de su librero empecé a conocer al Corno, y al paso del tiempo fui encontrando Cornos en librerías de viejo. Yo tengo 20 de los 30 ejemplares que se publicaron. En definitiva, esta revista influyó mucho y hay que decirlo, El Corno Emplumado estuvo publicando poemas de los beats en el momento mismo que se iban escribiendo. La generación beat está muy viva en El Corno Emplumado. Luego vendrían los viajes a California que implicaban la compra de muchos libros y visitar a mis amigas y amigos. Un día mi amiga muy querida, Mabel Conde, me saludó muy afectuosa y me dijo que quería presentarme a una pareja de San Diego, Lizbeth Haas y Víctor Zamudio Taylor, a quienes les había platicado de mí. Eran discípulos de Herbert Marcuse con quien estudiaban en la Universidad de California en San Diego.

LFR. Yo conocí a Víctor Zamudio

JVA. ¿Cómo? ¿De qué manera?

LFR. Por un amigo, Víctor Mendoza, que trabajó con él en una revista de arte. Zamudio era curador y asesor de varias galerías, mi amigo diseñaba la revista y los catálogos de los artistas. Yo trabajaba ocasionalmente con él y siempre me invitaba a las inauguraciones de las galerías, así conocí a Zamudio, lo traté poco pero me acuerdo bien de él.

JVA. Pues me da mucho gusto. Fue uno de mis mejores amigos. Y extrañamente nos dejamos de ver en sus últimos cinco años. Incluso cuando vivía aquí en la Ciudad de México me evadía. Pero bueno, esa es otra historia. Fue un hombre muy brillante, no es nada gratuito que Herbert Marcuse lo haya considerado su mejor discípulo en sus últimos años en que fue su maestro en San Diego. Volviendo al encuentro con Mabel, ella preparó una reunión. Al día siguiente a Tijuana llegaron Víctor y Lizbeth, una mujer bellísima y muy inteligente, ahora es historiadora, ha escrito y publicado libros sobre la historia de California. Llegaron con un amigo colombiano que se decía poeta. Asistieron también algunos amigos de Tijuana. Fue una reunión nocturna donde se me pidió que les leyera poesía. Hasta ese momento yo tenía los libros Los valles solitarios nemorosos y Morgue. Les leí poemas Morgue y les gustó mucho. Parte de la conversación fue hablar de los beats y de la contracultura. Resultó que Víctor era amigo de los poetas Ginsberg y Ferlinghetti. Me propuso que nos volviéramos a ver al día siguiente para cenar, y llegó con un montón así (abre los brazos) de libros de la generación beat, más de 50 libros. Los traía en un morral. Fue el primer regalo que recibí de él. A lo que yo ya tenía se sumó esta cantidad grande de libros. Esos viajes se repitieron muchas veces. Lizbeth y Víctor estaban estudiando un doctorado en filosofía. Unos años más tarde Víctor tomó un curso de traducción de poesía, en la Universidad de California en San Diego, impartido por el poeta Jerome Rothenberg, ese gran poeta teórico de la etnopoesía, también relacionado con la generación beat. Un día en que llegamos a San Diego de vacaciones, mi compañera Doris y yo, Víctor dijo que teníamos una invitación para cenar en la casa de Rothenberg y Diane. En ese momento yo no ubicaba bien a Rothenberg, aunque sí lo había leído en El Corno Emplumado, además, El Corno le publicó un libro de poesía (Gorki’s poems), pero lo tenía ahí medio escondido. Víctor me dijo: “Tomé un curso de traducción de poesía con Rothenberg, y al final del curso, pidió como tarea, que tradujéramos algún poema del español al inglés. Yo traduje las primeras 15 páginas de Híkuri. Cuando se lo enseñé a Rotenbergh él se sorprendió y me preguntó ¿Quién es este poeta? Inmediatamente identificó a Híkuri con la etnopoesía, de la cual él es teórico, investigador y promotor, junto con Gary Snyder”. Y por eso tuvo el interés de invitarme a cenar en su casa. Fue una noche hermosa, memorable. La esposa de Rothenberg, Diane, es antropóloga y ha estudiado a los indios del norte, especialmente a la etnia de los seneca, que viven al norte del estado de Nueva York. Rothenberg acompañaba a su esposa en sus trabajos de campo. Y él hacía su propia investigación, que consistía en recopilar lo que pudiera verse como poesía o cuentos, y aprendía en conversaciones con el chamán. Este trabajo, sumado al de otras etnias, está recopilado en dos volúmenes gruesos (Shaking the Pumpkin. Traditional Poetry of the Indian North Americas y Technicians of the Sacred. A Range of Poetics from Africa, America, Asia…). Son dos libros notables sobre la experiencia literaria de los indios de los Estados Unidos. Así conocí a Rothenberg y a Diane. Luego me platicó que él y su esposa habían estado en México durante meses. En ese tiempo eran muy amigos de los beats que también habitaban en la Ciudad de México (Ginsberg,Kerouac, Di Prima, Lamantia) de Margaret Randall y Sergio Mondragón. Por cierto, él me preguntó por Mondragón, que si sabía algo de él. Esa pregunta me hizo recordar que yo había leído El aprendiz de brujo, cuando recién se había publicado en Siglo XXI, por 1970 o 71, es decir en esos años de mi primera formación en el DF. Hacía años que no sabía nada de él. Rothenberg me dijo que cuando regresara a mi casa buscara a Sergio y que le dijera que un día él y su esposa volverían a México y que querían encontrarse con él. Ya estando en México me informaron que Mondragón había acabado de regresar de Japón, donde vivió en un monasterio budista, y que iba dar una conferencia sobre El Corno Emplumado. Fui y pude saludarlo y darle el mensaje de Rothenberg. Había estado dos años en Japón, y efectivamente, había acabado de regresar. La historia de Sergio es muy interesante como persona, poeta, editor, amigo de los beats y del poeta Juan Martínez, como parte de todas estas historias y mitos de la poesía mexicana.

El oficio de poeta

DT. ¿Cómo ejerces tu oficio de poeta? Para los que somos lectores de poesía la creación de ésta tiene un halo de misterio. ¿Cómo inicias la creación de un poema, cómo se intuyen las temáticas, cuál es ese proceso?

JVA. Nunca abandoné mi formación poética, que de entrada es la lectura de buenos poetas. Decidí ser autodidacto. Cuando abandoné la carrera de letras, la cual empecé en 1970, nada más estudié un semestre. Fue una etapa muy valiosa, esto implicaba que yo mismo iba a brindarme mi propia formación teórica, literaria. Me dije: ¿qué me falta por conocer? Leí muchos libros de y sobre poética, desde Aristóteles hasta Sartre, por ejemplo. Sartre tiene un libro sobre Baudelaire que es excelente. Todo ello fue ayudándome e ir profundizando. Abandoné la carrera de letras decepcionado porque los maestros no me enseñaban lo que yo quería aprender. Ahí se trataba solamente de estudiar la literatura clásica, que yo ya había leído o la conocía en gran parte. En cuanto yo leía un poema no sólo se trataba de apreciar un estilo, esa forma de como escribía, sino que a la vez sentía que estaba escribiendo. Una etapa de aprendizaje muy importante fue cuando yo leía muchos epigramas, griegos y latinos principalmente. Esto coincide en el tiempo en que asistí al taller de Juan Bañuelos. Yo tenía una novia y ambos decidimos ir al taller de Bañuelos. Ella escribía bellísimo, con más metáfora. Cuando le tocó leer a ella en el taller todo mundo quedó maravillado de su poesía. En cambio el día que me tocó leer a mí casi me agarraron a patadas. Les leí unos cinco textos cortos que yo identificaba como epigramas. Me dijeron que esos no eran poesías porque “no tenían imágenes”. Llegué a mi casa deprimido, así como “trágame tierra”. Pensaba que era una bazofia de la humanidad.

DT. ¿Quisieras contarnos más sobre esa crítica que hicieron a tus poemas? ¿Qué fue lo que te dijeron?

JVA. Simplemente que no era poesía. La explicación que daban era que lo que yo escribía no tenía imágenes. Nunca había escuchado eso de que la poesía tenía que tener imágenes. Al regresar a casa me puse a re-leer a los epigramistas griegos y latinos y me dije: “No tienen imágenes”. Yo soy igual que ellos, pensé. Eso hizo que yo recobrara mi dignidad y me hizo pensar que Bañuelos y sus alumnos eran unos ignorantes, pues no sabían nada de poesía epigramal. Renuncié al taller en la siguiente reunión, y prácticamente acusé a Bañuelos de que él quería que sus alumnos escribieran como él. Pensé que el mundo de la poesía era mucho más extenso, que había muchas formas e ideas de la poesía, y que era lícito explorarlas y conocerlas. Me peleé radicalmente con Bañuelos.

DT. ¿Quién más estaba en ese taller?

JVA. No identifico a nadie de los conocidos. Éramos todos muy jóvenes, no identifico a nadie que después haya seguido en la poesía.

DT. ¿Cómo se escogen los temas de un poema?

JVA. Los temas vienen por sí solos. No pienso la poesía como una praxis racional, sino irracional, automática, autónoma, instantánea. Desde ese día en que escribí aquel primer poema a los diez años de edad, en mí sucedió una especie de asalto en mi cabeza. De lo que yo llamaría “mi otro yo”, como decía Rimbaud: “desde que yo es otro”. Literalmente sí he vivido esa experiencia de mi yo otro, el yo poético. No es racional sino emocional y literalmente viene de recordar momentos, o de revivir hechos, ideas. Por ejemplo, este asalto ocurre en cualquier hora del día, yendo a un sitio o estando en un lugar como esta cafetería, de pronto soy asaltado por un fuerte sentimiento amoroso por alguien que ya sé quién es, y esta es la manera en que el poema me jala. Igual que en otro momento en que estoy viviendo el coraje contra una injusticia. Y también esto es lo que me impulsa muchas veces un tema de crítica social. Cuando revivo algo del pasado y lo recuerdo con intensidad: la infancia, mi papá, mi madre, la mujer amada. Esos han sido momentos en los que yo no busco al poema, sino que el poema me encuentra a mí.

LFR. ¿La memoria es importante?

JVA. El juego de la cabeza en recordar, yo diría que incluso en olvidar, en desear, en imaginar. Sí, es el juego de la mente, el que creo yo que provoca esa especie de sensibilidad especial. En el caso de los poemas largos (“de largo aliento”) de los que tengo cuatro, cada uno nació en un instante. Ya sabiendo yo desde ese momento que iba ser un poema largo. Ahora lo que hace falta es escribirlo (risas). Es el caso de Híkuri, de Peregrino y de Paria, estos tres poemas los terminé de escribir después de dos años. A lo largo de ese tiempo, de vez en cuando volvía aparecer el instante en que fue creado cada uno, y es el momento de retomarlo para seguirlo escribiendo. Esta explicación no la comparten la mayoría de los poetas. Hay una numerosa tendencia de poetas que tienen otro camino, que de manera racional pre-piensan el poema y lo van escribiendo así. Incluso piensan en su medida. Yo nunca he pensado en la medida, esta nace por sí sola en cuanto el poema me jala, o este “otro” que soy yo me va dictando el poema. No digo que mi forma de escribir poesía sea mejor que las otras. Los poetas del pasado lo han llamado musa, inspiración; los poetas del siglo XIX le llamaban spleen.

DT. ¡El spleen!

JVA. Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Lautreamont, Mallarmé, Apolinaire. Estamos hablando de lo mismo, aunque ellos le hayan dado otro nombre. Otros poetas, y hay una gran cantidad de éstos, los que yo llamo poetas racionales, son los que no creen en la inspiración, que incluso la atacan, y dicen que son falsedades o inventos, mitos de algunos poetas locos. Casi todos los poetas que han sido clasificados dentro de la locura han sido mis poetas favoritos, también a propósito de Friedrich Hölderlin, Antonin Artaud o Juan Martínez. Mientras muchos literatos, críticos, estudiosos, catedráticos de los centros académicos han dicho que Artaud era un simple loco, yo creo que Artaud fue un poeta iluminado, un poeta vidente. Que la vida de un vidente se parezca a la locura es una cosa, pero no es locura, es la capacidad de ver lo que los demás no ven. Hay muchas realidades: ésta, en la que estamos es la que los psicólogos racionalistas llaman principio de realidad. La otra está en los sueños, las imaginaciones, las locuras o las videncias, no son cosas superfluas, son experiencias con la vida que realmente existen. El que no las podamos palpar, como si palpamos esta realidad como esta mesa, es la diferencia. Pero es un territorio que existe y contra el que choca el principio de realidad en que ahora estamos. O se contraponen. Esto han escrito y experimentado los místicos de todas las religiones: hinduistas, budistas, católicos, musulmanes. Todas las religiones tienen su carga mística que experimentan los videntes. Da la casualidad que muchos místicos son poetas, o viceversa, muchos poetas son místicos. Un ejemplo es el poeta Juan Martínez, verdadero y auténtico poeta místico. También fue acusado de loco, incluso por sus hermanas y algunos amigos. Conocí a Juan y sostuvimos varias conversaciones a lo largo de la amistad, fue un vidente. Thomas Merton este monje cisterciense poeta místico-católico es otro. Por cierto, encontré un poema de él, de 1940, lo traduje y lo publiqué en el suplemento cultural de La Jornada, en la época que lo editaba Roger Bartra. Es un poema donde habla de que va caminando por las calles de Nueva York y, de pronto, ve que los grandes edificio se derrumban; es una premonición del derrumbe de las Torres Gemelas cuarenta años antes. Eso es videncia, precisamente.

DT. Desde la concepción del poema, lo vas trabajando, hasta que dices ¡ya está listo! En tu caso ¿cuánto tiempo te lleva este proceso?

JVA. El tiempo para terminar un poema es difícil de medir. Los tres poemas que te mencioné fueron creciendo simultáneamente y los terminé en un promedio de dos años. Fueron creciendo por trechos en que permito que fluya mi yo poético. Los fragmentos de Híkuri (y de cada uno de los otros poemarios) los fui juntando en un folder. Sin que tuvieran el orden que ahora tiene. Así, se fue configurando por fragmentos largos hasta que lo consideré terminado, y entonces se fue armando naturalmente.

DT. ¿No tenía el orden que tiene?

JVA. No tenía el orden que tiene, es más, era un desorden. Fueron muchos fragmentos hasta que terminé de escribir lo que consideré necesario. Si recuerdan, Híkuri tiene varias partes insinuadas que de pronto terminan y sigue una página en blanco, o un espacio largo en blanco. Fue hasta donde llegó el dictado, y luego la siguiente parte es hasta donde llega el otro dictado. Los largos espacios en blanco son tiempo transcurrido.

LFR. ¿También aplicas tu formación de editor?

JVA. En parte también es eso. Sí, que tenga una particular armonía desde el punto de vista de un editor, no se le puede llamar coherente a Híkuri. Es más bien parecido a una sinfonía, a una sinfonía musical, y precisamente esos fragmentos largos y cortos que se van alternando, son lo que los músicos le llaman allegro ma non troppo y cosas por el estilo, que casi todas las sinfonías tienen como estos pasajes. Para mí Híkuri es una sinfonía aunque con escritura de poesía. Por otro lado, Híkuri tiene música, yo no concibo la poesía sin música, nada más que es una combinación de músicas, tiene jazz, rock, blues, música ruido, minimalismo, etnomúsica. Cuando digo música ruido me refiero a los músicos futuristas italianos o a John Cage. Los músicos modernos que incluyen en la musicalización el ruido, los sonidos ambientales, las voces humanas, los rumores. No es una música típica, recoge las formas radicales de la música moderna. En Híkuri, si se pone atención se pueden descubrir todas esas influencias. ¿Por qué tiene importancia que yo declare y reconozca que en el fondo de mi poesía hay música? Tiene importancia enorme, porque creo que las poéticas modernas han olvidado que el poema es música o que la poesía nace con la música, que es su verdadera medida. Lo que sucede es que la música cambia a lo largo del tiempo. A veces digo a mis alumnos que pongan atención, ¿no les parece sospechoso que sonata suene parecido a soneto?, pues esos fueron otros tiempos de otra música, diferente a la contemporánea. En estos tiempos muchos poetas han olvidado que el poema lleva implícita la música, y por eso se equivocan al decir que la poesía de ahora no tiene música ni medida, que es “poesía libre”, ¿“libre” de qué?, libre de compromiso con lo esencial en la poesía. Eso hace que se escriba muy mala poesía, aunque tenga palabras e imágenes bonitas. El soneto, con su típica medida rimada, tiene una música vieja, que sólo es aceptable en el trabajo de los músicos clásicos.

LFR. ¿Cuando escribes, te viene a la mente una serie de ritmos, como un juego de palabras?

JVA. Ciertamente, los ritmos están en los sonidos de las palabras, y en los juegos que sean posibles para enriquecer el lenguaje. Esta es otra clave de la buena poesía: enriquecer los significados.

LFR. ¿Y cuando escribes también escuchas música? ¿O prefieres el silencio?

JVA. Me encanta oír música casi siempre. Tengo mucha música en casa, todo tipo de músicas. Por largos periodos me dedico a escuchar música, y especialmente cuando estoy escribiendo, o haciendo cualquier cosa. Pero los silencios también son importantes.

DT. ¿Y esas visiones que te llegan cuando eres asaltado por la poesía, como dices, las escribes al momento en tu libreta, o esperas a llegar a un espacio específico para escribir?

JVA. Me ha sucedido de todo. Desde que me invade, esa especie de entrada rápida y que si no tengo donde escribir al paso de dos horas se me olvida. Me ha pasado eso. Son poemas que se pierden, que se me van. Me ha sucedido muchísimas veces que el poema aparece en el sueño. En ocasiones cuando despierto ya no lo recuerdo, pero en otras ocasiones sí. Entonces también la etapa del sueño me ha servido para encontrar momentos poéticos y también de escribirlos. A veces sucede que he olvidado un sueño y después de un tiempo lo vuelvo a recordar, o mejor dicho vuelvo a vivir ese poema. Y claro, cuando tengo a la mano mi libreta o cualquier papel y pluma, lo voy pasando en una especie de dictado. Mi yo poético me lo está dictando. En esto identifico dos etapas: la primera de cuando el poema nace de manera intensa, muy resumido, sintético, como en un flashazo muy complejo; luego viene la segunda etapa en la que hay que descomponer la luz en todos sus detalles, es cuando se presenta la escritura de ese fragmento.