- -

- 100%

- +

Auch die Hannoveraner ließen angesichts der drohenden Allianzen durchblicken, dass sie sich einen anderen Bräutigam für Sophie Dorothea wünschten, nämlich Cousin Georg Ludwig. Dies, so ließ man durchblicken, sei letztlich nur eine Frage des Ehevertrages, also der Mitgift. Doch dann meldete sich erneut Herzog Anton Ulrich aus Wolfenbüttel und brachte seinen zweiten Sohn ins Spiel: August Wilhelm, ein Heiratskandidat, der Sophie Dorotheas Mutter viel sympathischer war als der Prinz aus Hannover. Auch Sophie Dorothea fand Gefallen an dem Kandidaten, Wolfenbüttel war für sie schließlich Freundesland.

So wurde man sich schnell einig. Fünf Tage nach Sophie Dorotheas sechzehntem Geburtstag sollte die Verlobung bekannt gegeben werden – an jenem Tag im September 1682, an dem die Fürstin Sophie nach Celle geeilt war, um ihren Heiratsplan vorzutragen.

Sophie Dorotheas Mutter war außer sich. Entsetzt dachte sie daran, dass der Herzog von Wolfenbüttel schon in knapp einer Stunde mit seinem Stammhalter eintreffen würde. »Was sollen wir dem Herzog nur sagen?«, fuhr sie ihren Gemahl an. »Dass alles nur ein Scherz war? Dass wir es uns in letzter Minute anders überlegt haben?«

»Ich verstehe dich ja, meine Liebste. Mir ist es auch nicht recht, Vetter Tönis vor den Kopf zu stoßen. Aber glaub mir, auch der Herzog von Wolfenbüttel wird verstehen, dass wir keine andere Wahl haben.«

»Keine andere Wahl?«, wiederholte Eleonore aufgebracht. »Natürlich haben wir eine andere Wahl. Aber wenn dein Bruder in Hannover hustet, dann bleibt dir ja schon das Herz stehen. Wer sind wir denn, dass wir uns so behandeln lassen müssen?«

Doch wenn der Herzog seiner Frau sonst auch nahezu jeden Wunsch erfüllte, in dieser Angelegenheit hatte er sich entschieden. Er stand bei Sophie im Wort. Es gab kein Zurück mehr.

Und als wenig später die Kutsche aus Wolfenbüttel vorfuhr, musste er sein Versprechen einlösen und seinem Vetter die bittere Nachricht übermitteln. Gleichwohl lud er Herzog Anton Ulrich und seinen Sohn ein, seiner Tochter wie geplant, zum Geburtstag zu gratulieren und zum Essen zu bleiben.

Doch die Wolfenbütteler fühlten sich durch die Einladung nur noch zusätzlich verhöhnt. Gekränkt traten sie die Heimreise an. Umgehend.

Eleonore d’Olbreuse machte ihrem Mann heftige Vorwürfe – nicht nur wegen der Absage, sondern vor allem wegen ihrer Tochter.

»Dass du dich nicht schämst, Sophie Dorothea wie einen Einsatz beim Kartenspiel zu behandeln«, schimpfte sie.

»Du bist ungerecht«, entgegnete er. »Hier geht es nicht um ein Spiel, hier geht es um die Zukunft des Herzogtums, um meine Verantwortung als Sohn eines alten Geschlechts und um die Pflicht, die ich gegenüber meinem Bruder habe.«

»Pardon? Pflicht? Das glaubst du doch selbst nicht. Um Macht geht es dir, um nichts anderes als um Macht. Das Glück unserer Tochter zählt dabei nichts.«

»Mein Schatz, wir müssen alle unser persönliches Glück hinter dem großen Ganzen zurückstellen, das weißt du so gut wie ich.«

»Großes Ganzes! Hohle Worte sind das. Nichts als hohle Worte. Mir scheint, diese Dame aus Hannover hat dich verhext. Es gab Zeiten, da hast du ganz anders geredet. ›Die hohe Politik‹, hast du lamentiert. ›Was interessiert mich das Gerangel um die besten Plätze bei diesem Wettstreit der Eitelkeiten. Ich will leben, gut leben.‹ Was ist daraus geworden? Was?«

Der Herzog blieb die Antwort schuldig, wandte sich brüsk ab und verließ den Raum. Doch das schwierigere Gespräch stand ihm noch bevor.

Die bittere Pille

Sophie Dorothea schüttelte nur den Kopf, als ihr der Heiratsplan mitgeteilt wurde. Dann brach sie in Tränen aus. »Nie, niemals«, stieß sie schluchzend hervor. »Niemals werde ich die Frau von Schweineschnauze. Lieber sterbe ich.«

Ihre Mutter hatte oft genug erzählt, wie verächtlich Sophie und Ernst August sie behandelt hatten; was für eine Bande böser und unkultivierter Menschen den hannoverschen Hof beherrschte. Und in diese Höhle wollte ihr Vater sie verstoßen! Es war nicht zu fassen. Sie warf sich ihrer Mutter in die Arme und weinte. Hemmungslos. Der Herzog von Celle stand hilflos daneben. Im verzweifelten Bemühen, seine Tochter zu beruhigen, gab er ihr das diamantenbesetzte Porträt Georg Ludwigs, das ihr dessen Mutter als Geburtstagsgeschenk mitgebracht hatte. Doch die erhoffte Wirkung blieb aus. Wütend warf Sophie Dorothea die Miniatur mit dem verhassten Cousin gegen die Wand, dass die Splitter durch den ganzen Raum flogen.

Es war ihr völlig unbegreiflich, wie ihr Vater so etwas von ihr verlangen konnte. Jeden Wunsch hatte er ihr bisher von den Augen abgelesen. Zu Ehren ihres sechzehnten Geburtstages hatte er von seiner Schauspielertruppe ein Stück aufführen lassen und wie so oft selbst auf der Bühne gethront und mitgespielt. Und jetzt das? Sie fühlte sich verraten und erniedrigt. Ihr war, als bräche alles zusammen, was ihrem Leben bisher Halt gegeben hatte.

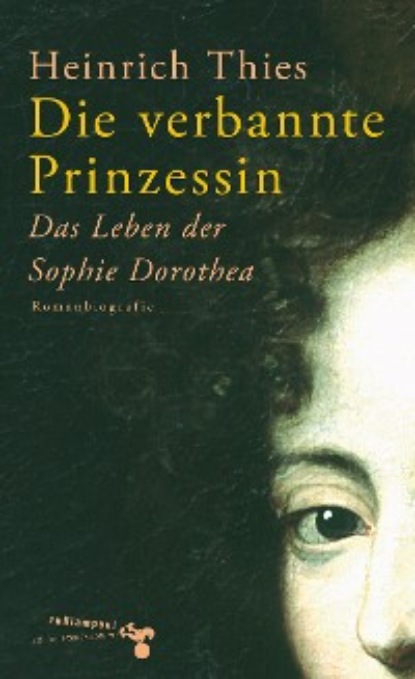

Mit ihrem mahagoniglänzenden Haar und den goldbraunen Augen, mit ihrer Ungezwungenheit und Lebensfreude war sie immer der Stolz ihrer Eltern gewesen. Sie war geliebt und verwöhnt worden. Wie eine schöne Puppe hatte ihre Mutter sie stets frisiert und gekleidet. Und nicht nur bei Hofe flogen ihr die Herzen zu. Wenn sie mit ihrer Ponykutsche durch die Stadt chauffiert wurde, winkten die Leute.

Sie sprach fließend französisch, wurde unterrichtet von den besten Gelehrten des Herzogtums, ausgebildet im Gesang und dem Cembalospiel, eingeführt in die Grundregeln des höfischen Lebens und der kunstvollen Handarbeit. »Ich muss bekennen, dass man ihresgleichen nicht in Deutschland findet«, schwärmte eine fürstliche Beobachterin nach einer Begegnung mit der damals Dreizehnjährigen. »So klug und artig. Sie ist schon so groß wie ich und vollkommen ausgereift. Wirklich, ein Schatz. Aber was in ihrem Herzen vorgeht, weiß man natürlich nicht. Denn sie ist so klug, dass sie ihre Gefühle sehr wohl verbergen kann …«

Sophie Dorothea genoss es, bewundert zu werden; sie liebte es, sich im Spiegel zu betrachten, zu scherzen und zu flirten. Als einzige Schwäche wurde ihr denn auch ein starker Hang zur Koketterie zugeschrieben. Es heißt, ihr Kammerdiener Jacques Agneau, ein strenger Calvinist, habe es ihr sehr übel genommen, wenn sie schon morgens einen Spiegel verlangte und ihr stattdessen bisweilen die Bibel in die Hand gedrückt.

Manch galante Tändelei wurde der impulsiven Dame nachgesagt. Der Page Christian August von Haxthausen, später Minister bei August dem Starken, musste sogar den Celler Hof verlassen, weil er dem Mädchen Liebesbriefe geschrieben hatte.

Es soll der Prinzessin auch untersagt worden sein, mit den Söhnen der Gräfin Maria Christine Königsmarck zu spielen, die um 1680 in Celle zu Besuch waren. Gleichwohl konnte offenkundig nicht verhindert werden, dass Philipp Christoph, einer der beiden Königsmarck-Söhne, einen nachhaltigen Eindruck bei Sophie Dorothea hinterließ.

Für ihren sechs Jahre älteren Cousin Georg Ludwig dagegen konnte sie sich nicht erwärmen. Kein Wunder. Der hannoversche Prinz galt mit seiner gedrungenen, untersetzten Gestalt und den hervorstehenden Augen nicht nur als hässlich, sondern auch als verschlossen, wortkarg und steif. »Trocken und kalt wie Eis«, mit diesen Worten charakterisierte ihn immer wieder seine Cousine Elisabeth Charlotte, besser bekannt als Liselotte von der Pfalz, die Herzogin von Orleans. Nicht einmal seine eigene Mutter scheint ihn geliebt zu haben. »Mehr als kalt«, nannte sie ihren ältesten Sohn. »Der starrsinnigste Kerl, der mir je begegnete. Sein Gehirn ist von einer so dicken Kruste überzogen, dass ich wette, niemand wird je erfahren, was sich darunter befindet.«

Schon früh hatte sich Georg Ludwigs Vater bemüht, seinem Ältesten militärisches Denken und soldatische Tugenden wie Tapferkeit und Härte einzupflanzen. Bereits im Alter von 15 Jahren hatte Georg Ludwig an seinem ersten Feldzug teilgenommen. Schon früh führte ihn sein Papa auch an das andere Geschlecht heran. So wurde der Prinz mit sechzehn Vater eines unehelichen Kindes. Alsbald pflegte Georg Ludwig auch regelmäßigen Kontakt mit einer Mätresse, der Gräfin Katharina Maria von dem Bussche, Schwester der Mätresse seines Vaters.

Leidenschaft war also sicher auch auf seiner Seite bei der Anbahnung der Verbindung mit Sophie Dorothea nicht im Spiel. Doch der Ehevertrag, der zwischen Hannover und Celle ausgehandelt werden sollte, tröstete ihn über die Vernunftehe hinweg, eröffnete er ihm doch die schönsten Aussichten. Denn der Herzog von Celle erklärte sich damit einverstanden, sieben Ämter seiner Grafschaft Hoya mit einem Jahresertrag von 50 000 Talern an Hannover abzutreten und seinen gesamten Besitz nach seinem Tode dem Ehemann Sophie Dorotheas zu vermachen. Darüber hinaus billigte Herzog Georg Wilhelm seiner Tochter eine einmalige Mitgift von 150 000 Talern und eine jährliche Rente von 10 000 Talern zu – eine Rente, über die in Wirklichkeit nur ihr Ehemann verfügen durfte. »Die Heirat interessiert ihn wenig, aber zehntausend Taler haben ihn überzeugt, wie sie wohl auch jeden anderen überzeugt hätten«, schrieb seine Mutter an ihre Nichte Liselotte. »Es ist eine bittere Pille«, hatte Sophie schon während der vorausgegangenen Verhandlungen in einem Brief an ihren Bruder geseufzt, »aber wenn sie mit 100 000 Talern vergoldet wird, macht man die Augen zu und schluckt sie herunter.«

Sophie Dorothea war einer Ohnmacht nahe, als ihr Vater sie an diesem Septembertag aufforderte, der Tante und künftigen Schwiegermutter die Hand zu reichen. Die Herzogin aus Hannover beobachtete das Familiendrama dagegen nahezu unbewegt. Peinlich berührt wandte sich die Fürstin ab, während Sophie Dorothea und ihre Mutter sich weinend in den Armen lagen.

Doch die Zeit trocknete die Tränen. Sophie Dorothea überwand ihren Widerwillen. Sie fügte sich in das Unvermeidliche. Nach einem Höflichkeitsbesuch von Georg Ludwig in Celle fand sie sich mit der Heirat schließlich ab. Innerlich gebrochen und vermutlich von ihrem Vater gezwungen, schrieb sie ihrer zukünftigen Schwiegermutter am 21. Oktober 1682 einen Brief, in dem sie sich allen Vereinbarungen unterwarf: »Ich habe so große Hochachtung vor meinem Herrn und Gebieter, dem Herzog, ihrem Gemahl, und vor meinem Herrn und Gebieter, meinem eigenen Vater, dass, welche Behandlung Sie auch immer geruhen mögen, mir zuteil werden zu lassen, ich mit allem zufrieden sein werde. Mögen ihre Herzogliche Gnaden überzeugt sein, dass Sie keine Schwiegertochter hätten finden können, welche ihre Pflichten besser kennte.«

Die Hochzeit wurde am 2. Dezember 1682 im Celler Schloss gefeiert – wie der französische Gesandte René Marquis de Arcy berichtete, »ganz im Stillen und fast ohne, dass es jemand wusste«.

Die Hochzeit

Ein Sturm fegte über das Celler Schloss hinweg, während Sophie Dorothea an einem düsteren Dezembertag des Jahres 1682 mit Georg Ludwig vermählt wurde. Böse Zungen behaupteten später, selbst der Himmel habe gegen den Kuhhandel protestiert, der hier als Trauung gefeiert wurde.

Die Braut fühlte sich, als gehe sie ihrer eigenen Hinrichtung entgegen. Doch die Tränen wurden überpudert. Wie weiß gekalkt wirkte Sophie Dorotheas Gesicht auf die wenigen Augenzeugen.

Zu den Gästen zählte der französische Gesandte René Marquis de Arcy. Nach dem Bericht des Diplomaten fand die Eheschließung nicht etwa in der Schlosskapelle statt, sondern im purpurrot tapezierten Prunksalon der Prinzessin. Und gleich im Anschluss an die Trauung wurde das junge Paar zum Bett geleitet.

Wörtlich heißt es in dem Bericht, den der französische Gesandte am 4. Dezember 1682 seinem König Ludwig XIV. erstattete:

»Seit meiner Rückkehr von der großen Wildschweinjagd mit dem Herrn Herzog von Celle hat man an diesem Hof alle Sorgfalt und alle Gedanken angewandt für die Hochzeit der Prinzessin von Celle und dem erstgeborenen Prinzen von Hannover. Die Hochzeit selbst wurde vorgestern ausgeführt, und fast zur gleichen Zeit wurde die Ehe vollzogen. Es geschah ohne irgendeine Zeremonie und fast unbemerkt von der Außenwelt, so wie man es schon immer vermutet hatte. Denn vorgestern Abend, nachdem die Hoheiten von Celle und Hannover wie gewohnt soupiert hatten, zogen sie sich gegen 10 Uhr abends in ihre Gemächer zurück, um sich dann im Appartement der Prinzessin zu versammeln, wo sich ein Priester befand. Die Ehe wurde geschlossen in Gegenwart Ihrer Hoheiten von Celle und Hannover und der Herren Podewils (hannoverscher Heerführer und Mitglied des geheimen Rates) und Chauvet (der die gleichen Ämter in Celle innehatte) und einiger anderer Offiziere aus dem Gefolge, die man insgeheim benachrichtigt hatte, sich dort einzufinden. Endlich endete die Angelegenheit gegen 11 Uhr abends damit, dass man das Brautpaar zu Bett brachte. Gestern fand hier eine Art von kleinem Ballett zusammen mit einer Oper statt, um die Hochzeitsgäste zu erfreuen, und es wird ein ganz schönes Feuerwerk vorbereitet, das man, glaube ich, heute Abend abbrennen wird. Der Prinz von Hannover wird hier noch eine Weile mit seiner Frau, der Prinzessin, bleiben. Der Herzog und die Herzogin von Celle werden sie dann nach Hannover begleiten …«

Am 19. Dezember 1682 hielten die Jungvermählten Einzug in Hannover. Sie fuhren vor in einer cremefarbenen Staatskutsche, die von sechs Hengsten aus dem Celler Marstall gezogen wurde – eskortiert von einem Regiment der Kavallerie, begleitet von den Eltern Sophie Dorotheas, von Ministern wie dem Grafen Bernstorff, von Hofdamen, Pagen und hohen Beamten. Tausende säumten die Straßen Hannovers, um der Braut zuzujubeln.

Die unerwartete Herzlichkeit rührte die Erbprinzessin, und sie winkte zurück, entschlossen, das Beste aus dieser Ehe zu machen. Ein wenig Trost fand Sophie Dorothea auch darin, dass ihr persönliches Kammerfräulein, Eleonore von dem Knesebeck, sie nach Hannover begleiten durfte.

Nach der schlichten Eheschließung in Celle wurde die Hochzeit nun in Hannover in barocker Pracht gefeiert. Überliefert ist das Festgedicht, das der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, ein guter Freund der Fürstin Sophie, verfasste und selbst vortrug. Es besteht aus 56 Zeilen und rühmt vor allem den hannoverschen Erbprinzen Georg Ludwig – als »würdigen Sohn eines Helden« und als »Neffen des Mars auf Erden«. In den letzten vier Zeilen heißt es:

»Europa verspricht sich von dieser großen Hochzeit die Früchte der Schönheit, die Auswirkungen des Mutes. Prinz, geliebt von den Himmeln, Euer Schicksal sei so lieblich, dass es die Könige, ja selbst die Götter eifersüchtig machen wird.«

Die Herzogin Sophie lauschte den Versen des großen Philosophen und Freundes voller Hingebung. Sophie Dorothea dagegen zeigte sich eher gelangweilt. Dabei fehlte es ihr an Bildung nicht. »Ihre reichen geistigen Anlagen, erweitert durch gute Lektüre und angeborene Lebendigkeit gehen bei ihr Hand in Hand mit glücklicher Erfindungsgabe, und der natürliche gute Geschmack, den sie besitzt, ist durch eine sorgfältige Erziehung noch verfeinert und gebildet«, schrieb das französischsprachige Gesellschaftsblatt »Mercure galant« nach ihrer Ankunft in Hannover. »Sie weiß über alles zu sprechen und geht gewandt auf jeden Gegenstand der Unterhaltung ein.« Auch die Schönheit der jungen Erbprinzessin wurde in dem Lobgesang gerühmt: »Sie hat kastanienbraunes Haar, ein niedliches Grübchen auf dem Kinn, einen glatten und schönen Teint und einen sehr schönen Busen.« Hervorgehoben wurde zudem, dass Sophie Dorothea eine »vortreffliche Tänzerin« sei, dass sie Cembalo spiele und den Gesang beherrsche.

Gleichwohl: Sophie Dorothea tat sich schwer am hannoverschen Hof. Sie bezog neben der Schlosskirche mit ihrem Angetrauten den finsteren Altbau des Schlosses, in dem sie einen kompletten Hofstaat vorfand – mit Kammerherren, Ehrendamen, Pagen und einem äußerst strengen Zeremoniell. Vor allem ihre Schwiegermutter achtete auf Etikette. Sophie Dorothea hatte ständig das Gefühl, etwas falsch zu machen. Bisher war sie es gewohnt gewesen, sich mit ihrer heiteren Art über die festen Regeln des Hoflebens hinwegzusetzen. Aber in Hannover war das unmöglich. Dauernd wurde sie von der Fürstin zurechtgewiesen. Ob sie es sich erlaubte, mit Menschen niederen Ranges zu plaudern oder an der herrschaftlichen Tafel zu gähnen, wenn sich das Mahl über fünf Stunden hinzog, stets war mit einer Zurechtweisung oder zumindest mit einem tadelnden Blick zu rechnen.

Sophie Dorothea sehnte sich zurück nach Celle, nach dem schönen Schloss mit den kupfergrünen Glockentürmchen, auf denen sich vergoldete Wetterfahnen drehten, nach den kleinen Fachwerkhäusern in dem kleinen Städtchen. Sie vermisste ihr Zimmer, das Delfter Fayencenkabinett, den Blick auf den Schlossgraben.

Einige Dinge, an denen ihr Herz hing, hatte sie immerhin mitnehmen dürfen: die Puppen, mit denen sie als Kind gespielt hatte, ihre Fayencenhühner. Doch Sophie Dorothea vermisste ihre Eltern, sehnte sich nach der Liebe, die ihr in Celle zuteil geworden war. Bei ihrem Gatten jedenfalls konnte von Zärtlichkeit keine Rede sein. Kalt und verschlossen trat er ihr entgegen. Und sie musste es hinnehmen, dass Georg Ludwig weiterhin seine Mätresse besuchte.

Kam der Erbprinz dann doch einmal wortlos zu ihr ins Bett, dann war das, was folgte, von Liebe weit entfernt.

Nichts als Ekel und Hass empfand sie in solchen Momenten für ihren Mann. Mit Bitterkeit musste sie an die Hochzeitsverse des berühmten Philosophen denken: »Die göttliche Schönheit, die Euer Herz unterwarf, wir verdanken sie den Reizen Frankreichs …« Wie verlogen! In Wirklichkeit, davon war sie überzeugt, sah Georg Ludwig sie immer noch als »Bastard«, verabscheute ihr »geziertes Getue«, wie er einmal gesagt hatte, hasste es im Grunde seines Herzens, mir ihr das Bett teilen zu müssen.

Und er ließ sie es spüren.

Doch sie wusste, dass sie ihre ehelichen Pflichten erfüllen musste. Und schon einen Monat nach der Hochzeit wurde sie schwanger.

Immerhin würden ihr bald die nächtlichen »Besuche« ihres Mannes erspart bleiben. Denn Georg Ludwig war entschlossen, dem Ruf des Kaisers zu folgen und in den Krieg nach Ungarn zu ziehen. Bei einem Feldzug gegen die Türken sollte er die hannoverschen Truppen anführen.

Fürstlicher Glanz

und erbärmlicher Gestank

Auch außerhalb der Schlossmauern fand Sophie Dorothea nur wenig Gefallen an Hannover. Ein schmieriger Film aus Schmutz, Kot und Unrat überzog Straßen und Plätze und verbreitete einen üblen Gestank, der sich mit den Ausdünstungen von Moder und Fäulnis verband. Von einer herrschaftlichen Residenzstadt hatte Hannover in diesen Februartagen wenig. Nass, kalt und grau waren die engen, winkligen Gassen rund um die Kirche St. Georgi et Jacobi (heute Marktkirche), und dem Schloss an der Leine war immer noch anzusehen, dass es einmal ein Kloster gewesen war.

Hohe Mauern, Wälle, Bastionen und Gräben umschlossen die Stadt. Der Zugang war nur durch drei Stadttore möglich, die bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen wurden: Aegidientor, Steintor und Leinetor. Hochgestellten Herrschaften öffneten die Torwächter, die ihre Wohnungen über den Toren hatten, selbstverständlich auch nachts.

Jenseits der Leine schloss sich an die Altstadt die Calenberger Neustadt an, wo reiche Kaufleute und Adlige seit Anfang des siebzehnten Jahrhunderts ihre Häuser hatten bauen lassen. Hier ließen sich auch Angehörige des Hofstaates und der Regierungsbehörden nieder, für die in der übervölkerten Altstadt kein Platz mehr war. Von den 10 000 Einwohnern Hannovers lebten Ende des siebzehnten Jahrhunderts rund 6500 in der Alt- und 3500 in der Neustadt.

Der fürstliche Hof beherrschte das Leben. Zu den drei- bis vierhundert Angehörigen des Hofstaats kamen noch mehrere Hundert Beamte der Zentralbehörden, die mit ihren Familien und Bediensteten fast ein Drittel der Gesamtbevölkerung bildeten. Und nahezu jeder Handwerker und Händler lebte vom Hof und seinen Bedürfnissen; ebenso die 29 Herbergen, die in jener Zeit in der hannoverschen Altstadt gezählt wurden.

Doch auch der Glanz des Fürstenhofs konnte nicht über den üblen Gestank hinwegtäuschen, der über der Stadt hing. Von einer Kanalisation war Hannover noch weit entfernt. Die menschlichen Ausscheidungen flossen ungeklärt auf die Straßen, mischten sich mit Küchen- und Schlachtabfällen, Müll und Unrat. Der Herzog hatte zwar schon vor einiger Zeit zwei »Dreckwagen« eingeführt, doch einmal abgesehen davon, dass diese Müllabfuhr bei weitem nicht ausreichte, waren die Bürger auch nicht geneigt, Gebrauch davon zu machen. Sie warfen ihren Unrat lieber weiter vor die Tür.

Wer auf sich hielt, vermied es daher nach Möglichkeit, die Stadt zu Fuß zu durchqueren. Da nicht immer eine Kutsche bereit stand, erfreuten sich Tragesänften großer Beliebtheit. Der umtriebige Hofkurier Otto Lochmann schaffte es schließlich sogar, sich von Herzog Ernst August ein »Portechaisenprivileg« ausstellen zu lassen. Die Lochmanns waren somit nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, fünf Sänften mit zehn Trägern in der Zeit von acht Uhr morgens bis Mitternacht vor der Hofküchenstube in der Schlossstraße für das vornehme Publikum bereit zu halten. Die Taxe pro Stunde betrug sechs Mariengroschen, für den Tag einen Taler. Für das gemeine Volk war diese Beförderungsart daher unerschwinglich. Ein Maurermeister zum Beispiel musste einen ganzen Tag lang arbeiten, um sieben Mariengroschen zu verdienen.

Doch ob arm oder reich, Bürger oder Edelmann: Niemand hielt es in jener Zeit für nötig, sich täglich zu waschen, manch einer kam sogar wochenlang ohne Körperreinigung aus. Wer es sich leisten konnte, ersetzte Wasser und Seife einfach durch reichlich Puder und Parfüm – den Luxusartikeln der stinkfeinen Gesellschaft.

»Monplaisir«

In dem Dorf Linden, wenige Meilen abseits der Residenz, stand ein Schlösschen, in dem andere Gesetze galten als in dem sittenstrengen Leineschloss: die lockeren Regeln des kultivierten Vergnügens. Hier führte die Mätresse des Fürsten Ernst August das Regiment: Klara Elisabeth von Platen. »Monplaisir«, hatte die Hausherrin ihr Haus getauft, in dem sie am liebsten Herren als Besucher sah. Die Gäste konnten in den hübschen Salons ihre Tabakspfeifen rauchen oder Champagner trinken, Tricktrack (Backgammon) und Tarock spielen oder sich mit ausgesuchten Damen vergnügen. Bisweilen riss man sich nach einem ausgedehnten Souper auch die Kleider vom Leib und tanzte Polonaise. Splitternackt und ausgelassen.

Einen Tag vor seiner Abreise nach Ungarn kam Georg Ludwig wieder einmal nach Linden. Oft schon hatte er sich hier mit Katharina Maria von dem Bussche getroffen, der Schwester der Schlossherrin. Diesmal war er gekommen, um sich von der Geliebten zu verabschieden. Auf unbestimmte Zeit. Die Ungewissheit hing nicht nur mit dem bevorstehenden Kampf gegen die Türken zusammen, sondern hatte auch einen privaten Grund: Seine Schwiegermutter Eleonore d’Olbreuse. hatte bei seiner Mutter darauf gedrängt, dass Maria ihre Suite im Leineschloss räumen und aus seinem Blickfeld verschwinden sollte.

»Was diese Madame sich herausnimmt«, schimpfte er. »Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Ich hätte nicht übel Lust, diesem Weib Rattengift in die Suppe zu streuen.«

»Ich verstehe dich ja«, erwiderte Maria. »Aber du musst vorsichtig sein. Du schadest dir selbst am meisten. Und das lohnt sich wirklich nicht wegen dieser aufgeblasenen Pute.«

»Weißt du, was die Madame in meinen Augen ist? Ein parfümierter Misthaufen! Mäusedreck! So hat sie meine Mutter doch selbst genannt. Bei jedem Türken, den meine Leute aufspießen, werde ich an meine Schwiegermutter in Celle denken.«

»Jetzt übertreibst du aber. So schlimm sind die Türken auch wieder nicht.«

Sophie Dorothea saß zur gleichen Zeit mit ihrem Kammerfräulein bei einer Tasse Schokolade im blauen Salon und ließ sich den neuesten Hofklatsch erzählen. Da Eleonore von dem Knesebeck nicht nur mit Hofdamen, sondern auch mit Mägden sprach, erfuhr sie viel mehr als ihre Herrin. An diesem trüben Februartag des Jahres 1683 kam die Rede auch auf die Schwestern Maria und Klara Elisabeth, das »Duo diaboli«, wie Sophie Dorothea sie nannte.

»Sie kommen ganz nach ihrem Herrn Vater«, sagte Eleonore. »Das war ein rechter Glücksritter, dieser Graf Philipp von Meysenburg. Er hat sein Glück im Kriegsdienst gesucht. Aber obwohl er nie nach Treue und Gesinnung gefragt und ganz verschiedenen Herren gedient hat, hat er das Glück nie gefunden. Mochte er sich selbst auch noch so aufblasen, sein Geldbeutel war meistens leer. Und sein Schloss war mehr eine Hundehütte.«