- -

- 100%

- +

Zu ihrem Leidwesen musste Sophie Dorothea auch auf die aufmunternden Sprüche und vergnüglichen Einladungen ihres Schutzpatrons verzichten. Ernst August war oft für längere Zeit außer Landes – allein im Jahre 1685 weilte er acht Monate in Venedig. Wie gern wäre sie mitgefahren. Venedig – dieses Paradies an der Adria, von dem ihr Vater einst schon geschwärmt hatte, wurde für sie zum Inbegriff der Sehnsucht.

Zu Beginn des Jahres 1686 aber erfüllte Herzog Ernst August ihr endlich den Traum, die Lagunenstadt mit eigenen Sinnen zu erleben.

Karneval in Venedig

Dunstschleier hingen über dem Canal Grande. Die Rufe der Gondolieri klangen gedämpft, ein lauwarmer Wind trug an diesem späten Vormittag Gesang und Gelächter über das Wasser, an dessen Ufern sich prächtige Paläste erhoben: Palazzo Pisani, Palazzo Dandolo, Palazzo Grassi, Palazzo degli Orfei, Palazzo Balbi, Palazzo Giustinian … Die Namen klangen Sophie Dorothea wie Musik in den Ohren, sie schwirrten ihr im Kopf herum wie Liedfetzen, die sich zu einem chaotischen Choral verbanden. Und unermüdlich nannte ihr Schwiegervater die Namen weiterer Paläste, zeigte auf die prunkvollen Fensterfronten und Portale, die sich zittrig im Wasser spiegelten. Zu jedem Haus erzählte er eine Geschichte – von Bällen und Soupers, von schönen Damen, von Kaufleuten, die ein Vermögen mit dem Handel von Seide oder Gewürzen gemacht hatten, von den mächtigen Dogen, von Nobili, die Tausende von Dukaten in einer Nacht verspielten …

Sophie Dorothea meinte zu träumen, während sie mit dem alten Fürsten und ihrer Hofdame Eleonore in der schwarz lackierten Gondel durch die Kanäle fuhr. Tag und Nacht schienen ineinander überzufließen. Kreischende Möwen, gurrende Tauben. Aus anderen Booten winkten Menschen herüber, die gerade erst von einem Ball zu kommen schienen, der bis zum Morgen gedauert hatte, allesamt märchenhaft verkleidet – als Sultane und Haremsdamen aus dem Orient, als königliche Hoheiten mit Gewändern in Purpur und golddurchwirktem Brokat, als Harlekine mit weißen Porzellangesichtern, als Abenteurer und Kavaliere mit Degen und schwarzen Augenmasken aus Samt. Und bisweilen konnte es auch geschehen, dass einem unter dem schwarzen Umhang eines Bootspassagiers der Tod angrinste. Aber wenn schon!

Es war Karnevalszeit in Venedig. Und wenn die Lagunenstadt seine Besucher schon in normalen Zeiten verwirrte, so war sie im Karneval noch viel verwirrender. Wie sollte man wissen, wer sich unter den Masken verbarg? Der Mummenschanz zog auch zwielichtige Gestalten auf die Lagune: Betrüger, leichte Damen, Schwerverbrecher mit Dreispitz und Schnallenschuh, die aus der Zeit der fröhlichen Verwirrung Kapital zu schlagen hofften. Vorsicht war geboten. Ernst August ermahnte seine Schwiegertochter immer wieder, auf Schmuck und Geld zu achten, den Komplimenten der Nobili zu misstrauen. Doch hatte sie sich mit ihm erst in den Trubel einer Maskerade gestürzt, erwiesen sich solche Ermahnungen als sinnlos, dann lösten sich alle Ratschläge auf in Wein und Musik, verflüchtigten sich bei Geplauder und Tanz. Sophie Dorothea genoss es, wenn diese Märchengestalten sie anhimmelten. »Dem Himmel sei Dank, dass er uns ein göttergleiches Wesen wie Euch geschickt hat, meine allergnädigste Verehrung, die Dame …« So tönten sie, so schwärmten sie. Was sollte man dazu sagen? Lange, allzu lange hatte sie auf solch unbeschwerte Vergnügen verzichten müssen, die sie als junges Mädchen in Celle erlebt hatte. Die strenge Etikette am hannoverschen Hof reglementierte ja selbst noch die Verkleidung beim Karneval.

In Venedig war alles anders. Hier zählten Witz, Charme und Schönheit mehr als Rang und Etikette. Der Fürst verwöhnte Sophie Dorothea, wo es nur ging. An diesem späten Vormittag hatte er sie zu einem kleinen Ausflug auf dem Canal Grande eingeladen. Die Gondel stand zu seiner dauerhaften Verfügung, Gondoliere inklusive. Das einem eingebogenen Palmenblatt gleichende Gefährt war denn auch mit einem schwarzen Tuch ausgeschlagen, dem das hannoversche Wappen eingeprägt war.

Musik scholl aus einem der Paläste am Ufer, feierliche Geigen-, Oboen- und Flötenklänge. Nicht weit davon entfernt wurde aber auch gearbeitet. Am Fondaco dei Turchi legte ein Frachtschiff an, Segel wurden eingezogen, Rufe kündeten von geschäftigem Treiben. Vor einem Kornspeicher wuchteten Männer in grauer Arbeitskluft Getreidesäcke von einem Lastkahn. Einer der Arbeiter warf der Gondel des Fürsten einen kurzen Blick zu. Sophie Dorothea schien es, als würde der Mann ihr zuwinken. Sie winkte zurück. Daraufhin aber wandte sich der Mann abrupt ab, und griff nach einem neuen Kornsack. Sophie Dorothea atmete tief durch. Nein, diese schwitzenden Männer passten nicht in ihr Venedig-Bild.

Drei Wochen war sie nun schon in der Stadt. Schwiegervater Ernst August, der bereits am 16. Dezember 1685 in Hannover aufgebrochen war, hatte sie Anfang Januar nachholen lassen. Sie hatte keinen Moment gezögert, sofort war sie »über den Berg« gefahren – im Gepäck ihre schönsten Roben, Samt- und Seidenschuhe, Diamanthalsbänder und Smaragdohrringe. Der Fürst hatte von dem Nobile Sebastiano Foscari das Ca’ Foscari gemietet, einen repräsentablen Palazzo in bester Lage am Canal Grande. Und zwar auf Dauer. Wenn der Herzog selbst nicht in Venedig war, verwaltete der hier ansässige deutsche Arzt Johann Matthäus Alberti die Palastwohnung. Auch in einer Reihe von Theatern und Opernhäusern unterhielt der hannoversche Hof Logen in Dauermiete.

Wie früher sein älterer Bruder nahm sich der Herzog neuerdings viel Zeit, um die Möglichkeiten zu Zerstreuung und Lustbarkeit auch zu nutzen – sehr zum Leidwesen seiner Gemahlin, die ihren Gatten nur ein einziges Mal begleitet hatte. Die Herzogin verabscheute das bunte Treiben unter Italiens Sonne.

Die Venedig-Reisen ihres Mannes missbilligte sie aber noch aus anderen Gründen: Sie hielt Ernst August vor, dass er sich mit seinen monatelangen Aufenthalten in Italien nicht nur dringenden Staatsgeschäften entzog, sondern auch in unverantwortlicher Weise die Staatskasse ruinierte. Der hannoversche Kanzler Otto Grote hatte schon zwei Jahre zuvor darauf hingewiesen, dass es um die Finanzen nicht zum Besten stand. Und der Venedig-Aufenthalt verschlang 7000 Taler im Monat – ein Vermögen, bedenkt man, dass man für einen einzigen Taler neun Brote kaufen konnte.

Um seine Luxus-Reise zu finanzieren, vermietete der Herzog seine Soldaten gleichzeitig an den Kaiser in Wien und an die Republik Venedig. In immer neuen Verhandlungsrunden schacherten die Gesandten von Ernst August mit den Unterhändlern des Kaisers um den Preis für die hannoverschen Soldaten, die zur Unterstützung der Habsburger in den Krieg gegen die Türken geschickt werden sollten. Am Ende gelang es dem Herzog, für die Überstellung von 5 000 Mann 50 000 Taler herauszuschlagen. Zehn Taler für ein Soldatenleben. Ähnliche Geschäfte wickelte Ernst August auch mit den Kriegsherren Venedigs ab, die auf der griechischen Halbinsel Peloponnes gegen die Türken kämpften. Hier handelte der Herzog noch einen höheren Preis aus: 76 000 Taler im Jahr für drei Infanterieregimenter mit insgesamt 2400 Mann – davon waren 40 000 Taler sofort beim Eintreffen der Truppen an den Musterungsplätzen auf dem Lido fällig. Selbstverständlich kriegten die Soldaten keinen Heller davon. Für die meisten führte der Einsatz auf der fernen griechischen Halbinsel geradewegs in den Tod.

Immerhin schonte der Herzog auch seine eigenen Söhne nicht. Georg Ludwig führte die hannoverschen Truppen in Ungarn unter der Fahne des Kaisers an, Prinz Maximilian, gerade neunzehn Jahre alt, verstärkte die Reihen Venedigs. Auch Friedrich August, der zweitälteste Sohn des Herzogs, war unter die Soldaten gegangen. »Gustchen« hatte sich wie sein Bruder in den Dienst der Habsburger begeben. Doch nicht auf Wunsch des Vaters, sonders eben aus Protest gegen den Vater, von dem er sich durch die Erstgeburtsordnung um sein Erbe betrogen fühlte.

All dies ging Sophie durch den Kopf, wenn sie die Briefe aus Venedig las, in denen Ernst August die Herrlichkeiten der Stadt pries. Dabei wusste sie nur zu genau von Vergnügungen, von denen nichts in den Briefen stand. Es war in Hannover ein offenes Geheimnis, dass der Herzog intensiven Kontakt mit den Kurtisanen der Inselstadt pflegte. Schließlich war aus einer dieser Affären eine Tochter hervorgegangen, die der Vater sogar nach Hannover geholt hatte: Laura di Montecalvo – Montecalvo leitete sich von Calenberg ab.

Während Ernst August das Leben in Venedig genoss, mühte sich Sophie in Hannover, den Einfluss- und Machtbereich der Welfen zu erweitern, und zwar mit Hilfe ihrer Heirats- und Familiendiplomatie. Gespannt blickte sie auf die Vorgänge in England, wo ihr Cousin Karl II. gerade verstorben war und dessen Bruder Jakob als Nachfolger auf dem Thron mit seiner katholischen Regentschaft gegen erhebliche Widerstände zu kämpfen hatte.

Doch zurück nach Venedig. Die Glocken der umliegenden Kirchen läuteten die Mittagsstunde ein. Dumpfe, schwere Schläge mischten sich mit feinem, silberhellem Läuten; melodiöses Glockenspiel verband sich mit einförmigem Wummern. Tief berührt atmete Sophie Dorothea die himmlische Musik mit der milden Meeresbrise ein. Es war ein wunderbares Konzert, das da über dem dunklen Wasser des Canal Grande zusammenfloss aus den vielen Kirchen der Gassen und Strandpromenaden: der Santa Maria della Salute, der Santa Maria del Giglio, der Santa Maria Formosa oder der Basilica di San Marco.

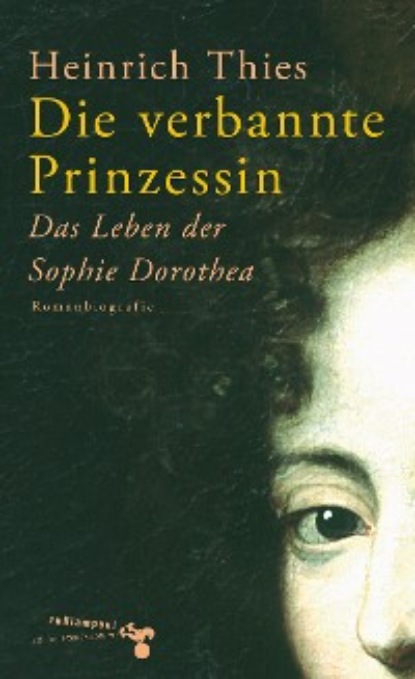

Am Nachmittag erwartete Sophie Dorothea den französischen Maler Henry Gascar, den ihr Schwiegervater verpflichtet hatte, einige Bildnisse von ihr anzufertigen. Sie hatte bereits mit Monsieur Gascar besprochen, dass sie für die Sitzung in das Gewand der Frühlingsgöttin Flora schlüpfen würde, das sie auch bei dem abendlichen Ball zu tragen gedachte: ein Seidenkleid mit Blumenmuster, tief ausgeschnittenem, spitzenbesetztem Dekolleté, Reifrock und Puffärmeln. Die Haare geschmückt mit Blumen, einen kleinen Blumenstrauß in der rechten Hand haltend, nahm die Prinzessin vor der Staffelei des Malers Platz.

»Wundervoll, wahrhaft göttlich, Madame«, schwärmte Monsieur Gascar, während er mit seinen Skizzen begann. »Bitte, jetzt die linke Hand einmal heben, so als wollten Sie der Welt ihre göttliche Huld erweisen.«

Und Sophie Dorothea tat artig, was der Maler von ihr verlangte. Während sie Monsieur Gascar Modell saß, richteten sich ihre Gedanken auf ihren Sohn. Vermutlich umsorgten ihn seine Ammen und Erzieher, sodass er gar nicht auf den Gedanken kam, nach seiner Mutter zu fragen. Doch die vermisste ihn. Schon als sie noch in Hannover gewesen war, hatte er die meiste Zeit des Tages bei den Hofleuten zugebracht. Aus der Ferne betrachtet, bedauerte Sophie Dorothea dies. Gern hätte sie ihren Sohn öfter auf dem Schoß gehabt. Doch das widersprach den höfischen Regeln. Es war einfach nicht üblich, dass eine Mutter ihre Kinder unter die Fittiche nahm wie eine Glucke ihre Küken, das gehörte sich nicht – schon gar nicht für eine Prinzessin.

Sophie Dorotheas Gedanken wanderten zu Georg Ludwig. Sie war sich ihrer Gefühle für ihn immer noch nicht sicher. Ohne Frage, nach der Geburt von Georg August hatte er sie verwöhnt, mit freundlichen Worten und Geschenken, war ungewohnt zärtlich gewesen. Doch ehe sie sich auf diese neue, liebevolle Art eingestellt hatte, war er auch schon wieder in den Krieg gezogen.

Jetzt hatte er ihr von seinem ungarischen Feldlager die Nachricht zukommen lassen, dass er bald zu einem Besuch in Venedig eintreffen werde. Aschermittwoch konnte er schon in der Lagunenstadt sein. Der Gedanke beunruhigte sie. Sie fürchtete, dass es vorbei sein würde mit den sorglosen Stunden, wenn der Erbprinz erst an ihrer Seite war. Aber vielleicht täuschte sie sich, vielleicht lag in der Begegnung hier in Venedig ja auch die Chance für einen Neubeginn – fern von den strengen Augen der Schwiegermutter, fern vom klösterlichen Leineschloss.

»Wunderbar, Prinzessin, Ihr könnt die Hand jetzt herunter nehmen.«

Sophie Dorothea blickte Monsieur Gascard verwirrt an. Erst jetzt wurde ihr wieder bewusst, dass sie ihren Arm noch immer wie zum Segen in der Luft hielt. Er fühlte sich schon ganz lahm an.

Acht Bilder gingen aus den Sitzungen mit Gascard hervor. Alle spiegeln den gleichen Gesichtsausdruck wider: ein nachdenklicher, aber dennoch wacher Blick.

Eifersucht

Georg Ludwig fiel es schwer, die richtigen Worte zu finden. Mit einer stummen Verbeugung reichte er Sophie Dorothea daher nur die Hand, als er an jenem Aschermittwoch des Jahres 1686 mit seinem Gefolge Einzug hielt im Palazzo Foscari. Beide waren bestrebt, ihre Unsicherheit zu überspielen. Mehr als ein Jahr lang hatte man sich nicht gesehen. Man war sich fremd geworden.

»Sie sind noch schöner geworden, Prinzessin«, murmelte Georg Ludwig steif.

Sophie Dorothea blickte zu Boden. »Sie sehen auch gut aus, Prinz.«

Das war eine Lüge. Der Prinz war durchaus nicht schöner geworden, er war müde und erschöpft von der langen Reise, und auch der Kriegsdienst hatte Spuren in seinem Gesicht hinterlassen.

»Willkommen, mein Sohn«, begrüßte ihn nun auch Ernst August, der bisher nur höflich lächelnd neben dem jungen Paar gestanden hatte.

»Mein Vater.« Fast unterwürfig verbeugte sich Georg Ludwig vor dem Herzog. Nachdem sie einander die Hände gereicht hatten, war der Begrüßungstrunk fällig. Pagen standen schon mit dem Champagner bereit.

Für den Abend hatte der Herzog zur Wiedersehensfeier eine Abendgesellschaft geladen. Das Essen zog sich wie üblich über viele Stunden hin. Und jetzt war es Georg Ludwig, der die nicht enden wollende Abfolge von Speisen und alkoholischen Getränken als Strapaze empfand. Sophie Dorothea dagegen verstand es, zu glänzen. Der heimgekehrte Krieger spürte, wie sie mit ihrem Charme die Tischgesellschaft bezauberte. Augenzwinkernd gab ihm auch Hausherr Foscari zu verstehen, welch hohe Meinung er von der Prinzessin habe. »Ihr seid wirklich zu beneiden um Eure schöne Gemahlin, mein Freund. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass sie die Herzen aller Männer Venedigs im Sturm erobert hat. Alla Salute, Principe.«

»Alla Salute, Comte.«

Georg Ludwig beschränkte sich darauf, sein Glas zu erheben. Jede Erwiderung aus seinem Munde hätte peinlich gewirkt in diesem Kreis. Dennoch war er – bei all seiner Unsicherheit – auch stolz, eine Frau zu haben, die so bewundert wurde. Zum Glück bekam er bald Gelegenheit, Fragen zum Krieg zu beantworten, denn der Kampf gegen die Türken war auch für die Nobili von Interesse. Und auf diesem Feld kannte er sich aus wie sonst niemand am Tisch. So erzählte er von seinen siegreich geführten Schlachten im Dienst der Habsburger und gewann nach und nach sein Selbstbewusstsein zurück.

»Bravo, Principe«, prosteten sie ihm zu.

»Bravo, Signor.«

Berauscht vom Wein und der erfreulichen Resonanz auf die Schilderung seiner Heldentaten fühlte er sich ungeheuer stark, als er Sophie Dorothea später in der Nacht in ihrem Gemach aufsuchte. Die Laute der Liebenden mischten sich mit Geigenklängen, die vom Canal Grande ins Zimmer heraufwehten – wehmütige Musik einer Gondelgesellschaft, die das Ende des Karnevals feierte. Doch schnell erschlaffte die Kraft des Liebhabers. Und als die Glocken von Santa Maria Gloriosa dei Frari zur dritten Stunde läuteten, schlief Georg Ludwig schon.

Die nächsten Tage nutzte Sophie Dorothea, um ihrem Mann die Stadt zu zeigen. Besonders wissbegierig war Georg Ludwig jedoch nicht. Er bewunderte zwar die Pracht der Dogenpaläste, aber die amüsanten Geschichten über das Leben in dieser Stadt entlockten ihm nur ein Gähnen. In manchen Momenten reagierte er sogar mit Widerwillen auf die glitzernde Inselwelt. Im Unterschied zu seinem Vater war er viel zu sparsam, um sich diesem Luxus hinzugeben. Auch die Umstellung bereitete ihm Probleme. Der Kanonendonner der Schlachtfelder, die er erst vor wenigen Wochen verlassen hatte, hallte noch in ihm nach. Und wo Sophie Dorothea den würzigen Duft des Meeres einsog, roch er nur den fauligen Moder des brackigen Kanalwassers.

Langsam, ganz allmählich, gelang es aber auch ihm, sich auf Venedig einzustellen. Beeindruckt zeigte er sich vor allem von der prachtvollen Feier im Mai, die wie in jedem Jahr Venedigs Vermählung mit dem Meer symbolisierte. Als der Doge unter fortwährendem Salutschießen auf seinem Prunkschiff den Palast verließ, läuteten alle Glocken der Stadt. Unzählige buntgeschmückte Gondeln schlossen sich dem herrschaftlichen Schiff an, das mit seiner scharlachroten Bedachung und dem goldlackierten Schnitzwerk über der Flotte aufragte.

Georg Ludwig war begeistert. Solche Prachtentfaltung riss auch ihn mit. Doch das Hochgefühl war nicht von Dauer. Georg Ludwig litt darunter, dass Sophie Dorothea nur in den Nächten ihm gehörte; tagsüber und abends musste er sie mit den Exzellenzen der Stadt teilen. Und das gesellschaftliche Leben Venedigs stieß ihn zunehmend ab. Spöttisch berichtete er seiner Mutter in einem Brief von einer Prunkregatta. Ein Wirbelstoß, schrieb er, habe eine Anzahl Gondeln mit Nobili erfasst und umgekippt. Doch keiner sei im Canal Grande »versoffen«. Der Herrgott habe da wohl seine Gerechtigkeit unter Beweis stellen wollen, indem er Leute, die das Feuer verdienten, nicht mit Wasser strafe.

Er berichtete seiner Mutter auch von Sophie Dorothea. Stolz schrieb er ihr, wie der Herzog von Mantua als Gastgeber einer Abendgesellschaft von seiner Frau in den höchsten Tönen geschwärmt habe. Er spöttelte aber auch über lächerliche Verehrer, die mit Sophie Dorothea tanzten wie die Witzfiguren in französischen Lustspielen. Er selbst tanzte nicht so viel mit seiner Frau. Er hatte ja auch nie richtig tanzen gelernt. Nicht das Menuett, das jetzt vom Hofe Ludwigs XIV. aus die Paläste Europas eroberte, sondern der Krieg füllte seine Tage aus. So fiel es ihm schwer, sich mit der gebotenen Leichtigkeit auf dem venezianischen Parkett zu bewegen. Und bei allem Spott über die gepuderten Lebemänner konnte man aus seinen Zeilen an seine Mutter auch eine wachsende Eifersucht herauslesen.

Richtig entfacht aber wurde diese Eifersucht erst durch eine Vertraute aus Hannover, die schon wenige Tage nach ihm in Venedig eingetroffen war: Elisabeth von Platen. Mit scheinbar beiläufigen Bemerkungen über die Beliebtheit Sophie Dorotheas, mit bissigen Scherzen über die Auftritte der Prinzessin bei Maskenbällen und Festmählern schürte sie Georg Ludwigs Argwohn.

Die von galanter Höflichkeit überzuckerte Feindseligkeit gegen die Schwiegertochter des herzoglichen Liebhabers entsprang gärendem Hass. Denn mehr noch als in Hannover litt die mächtige Mätresse hier in Venedig unter dem Gefühl, im Schatten von Sophie Dorothea zu stehen. Selbst nach dem Eintreffen seines Sohnes hofierte Ernst August ja weiter seine Schwiegertochter. Nein, das wollte sie sich nicht bieten lassen!

Und so begann sie, Georg Ludwig Gerüchte über Affären seiner Frau zuzuflüstern – alles im Tonfall der wohlmeinenden älteren Freundin, die dieses Gerede selbstverständlich für haltlos hielt, für völlig haltlos. Aber die Giftpfeile wirkten. Georg Ludwig beobachtete den Lebenswandel seiner Frau mit wachsendem Misstrauen. Besonders wütend stimmte ihn ein Abendempfang, den der Doge Marcantonio Giustinian in seinem Palazzo aus Anlass einer siegreichen Schlacht gegen die Türken auf dem Pelepones veranstaltete.

Eigentlich hätte es ein schöner Abend werden können. Der Glanz der Abendsonne vergoldete die Stadt, Frühlingswinde wehten von der Adria über die Piazza. Und die Musikanten des Dogen taten das ihre, um die Gäste mit ihren Weisen zu verzaubern.

Doch bald schon ärgerte es Georg Ludwig, wie übertrieben herzlich seine Frau diesen albernen Franzosen begrüßte. Hätte es nicht gereicht, dem Lackaffen die Hand zu geben? Musste Sophie Dorothea sich von dem Kerl mit der bläulich schimmernde Perücke auch noch einen Wangenkuss aufdrücken lassen? Was sollte diese Komödie!

Seine Frau indessen schien nichts dabei zu finden. Völlig unbefangen wandte sie sich ihrem Mann zu.

»Georg Ludwig, das ist Marquis Armand de Lassay, ein guter Freund.«

»Sehr erfreut.«

Aber natürlich war er gar nicht erfreut, die Bekanntschaft dieses Kavaliers zu machen. Marquis de Lassay? Hatte die Platen nicht schon einmal diesen Namen erwähnt? Natürlich! Das war doch der Edelmann, dem eine Tändelei mit seiner Frau nachgesagt wurde. Ungeheuerlich! Wie konnte sie es wagen, ihm mit diesem Komödianten mit den so lächerlich spitz zulaufenden Schnallenschuhen unter die Augen zu treten! Und sie machte sich nicht mal die Mühe, ihre Liaison zu verbergen. In seinem Beisein turtelte sie mit dem Marquis herum, scherzte und kicherte mit ihm, dass ihm das Blut stockte vor Empörung. Unerhört!

»Eine reizende Frau.« Georg Ludwig fuhr verstört auf, als ein ihm unbekannter Gast mit einer galanten Drehung des Handgelenks auf Sophie Dorothea zeigte. »Wirklich, eine überaus reizende Gemahlin, man kann Euch nur gratulieren.«

»Tausend Dank.«

Er nickte. Reizend, wirklich sehr reizend, durchfuhr es ihn.

»Eure Gemahlin scheint sich zu amüsieren«, fuhr der Mann fort. »Ihr solltet Euch ein Beispiel daran nehmen.«

Georg Ludwig konnte nur mit Mühe an sich halten. Am liebsten hätte er den Raum verlassen.

»Ich amüsiere mich prächtig«, murmelte er. »Ein wunderbarer Abend, nicht wahr?«

»Wirklich, bezaubernd.«

Er meinte, ein unterdrücktes Lachen bei dem Grafen zu beobachten. Machte man sich etwa schon lustig über ihn? War es schon soweit?

In der Nacht zog Nebel auf. Der graue Dunst umhüllte die Laternen auf den Brücken und Gassen, schluckte das Licht der Paläste. Der Gondoliere stieß sein Boot von der Ufertreppe des Palazzo ab, so dass die Gondel mit dem Prinzenpaar und ihrem kleinen Gefolge lautlos im Nichts versank. Sophie Dorothea stand mit Eleonore an der einen, Georg Ludwig mit seinem Pagen an der anderen Seite des schwankenden Gefährts. Die beiden sprachen während der Fahrt kein Wort, tauchten ab in den Nebel, der ihr Schweigen umhüllte und ihre Gestalt den Blicken des anderen entzog. Gern hätte sich Sophie Dorothea wie früher nach den Abendgesellschaften bei ihrem Schwiegervater angelehnt. Doch der war mit seiner Gräfin in ein anderes Boot gestiegen.

Die Gondolieri riefen sich geheimnisvolle Botschaften zu, um sich in dem Nebel zu orientieren und Zusammenstöße zu vermeiden. Gespenstisch hallte das Echo des schwermütigen Singsangs durch die versunkene Stadt.

Georg Ludwig atmete auf, als die Gondel endlich am Kai des Ca’ Foscari anlegte. Er beschloss in dieser Nacht, Venedig so schnell wie möglich zu verlassen.

Noch einsilbiger, noch frostiger trat er in den nächsten Tagen seiner Frau gegenüber. Sophie Dorothea fragte ihn ängstlich nach dem Grund seiner schlechten Laune. Doch er beteuerte, dass es ihm gut gehe und hüllte sich weiter in eisiges Schweigen.

Ein Ereignis riss ihn jedoch heraus aus seiner Teilnahmslosigkeit, ein Erlebnis, das ihn zeitlebens beschäftigen sollte. Als er mit seinem Pagen über den Markusplatz schlenderte, fiel sein Blick auf die alten Weiber, die dort auf Tischen hockten und sich anboten, den Flanierenden die Zukunft vorherzusagen. Obwohl er darüber zu scherzen pflegte, hatten ihn Wahrsagerinnen immer schon angezogen. Verstohlen, aber gleichwohl fasziniert sah er, wie die alten Frauen geheimnisvolle Kugeln anstarrten oder über Sternbilder grübelten, um dann ihre Erkenntnisse mitzuteilen. Sie flüsterten sie in ein Eisenrohr, das sich die Kunden ans Ohr halten mussten.

Wenn Georg Ludwig mit Sophie Dorothea hier gewesen war, hatte er es nicht gewagt, sich auf diese Gaukelei einzulassen. Doch nun war niemand in seiner Nähe, der ihn auslachen würde, und vor seinem Pagen musste er sich nicht schämen.

Kaum hatte er eine der Wahrsagerinnen ins Visier genommen, winkte sie ihn auch schon zu sich. Tiefe Furchen zerklüfteten das braungebrannte Gesicht, auch die schlohweißen Haare deuteten auf ein hohes Alter. Doch in den Augen leuchtete ein wildes Feuer. Georg Ludwig konnte sich diesem Blick nicht entziehen und ließ sich willenlos zu dem Stuhl dirigieren, der vor dem Tisch der Alten stand. »Bitte setzen, mein Herr.«

Zu seiner Überraschung sprach die Frau französisch, so dass er keine Probleme hatte, sie zu verstehen.

»Mein Herr«, raunte sie, »ich spüre, dass eine große Zukunft vor Euch liegt, ich spüre es in meinem Blut.«

Und dann hielt sie ihm ihr Eisenrohr hin und forderte ihn auf, es sich ans Ohr zu legen.