- -

- 100%

- +

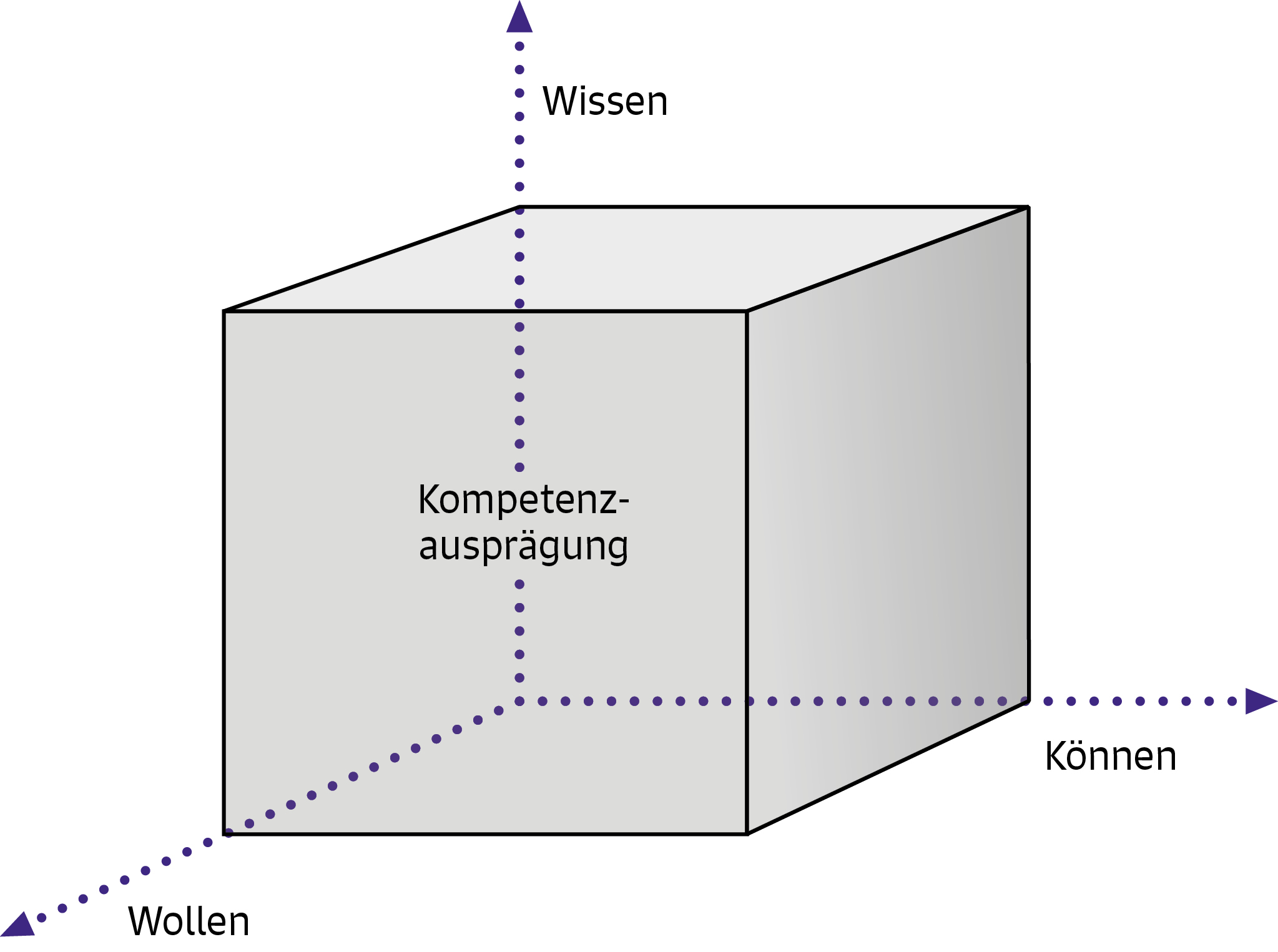

Eine anschauliche Darstellung der Kompetenzausprägung präsentiert Schubiger (2013) in seinem Lernprozessmodell RITA (siehe Abbildung 1). Er stellt die Kompetenzausprägung als einen Quader mit den drei Dimensionen «Wissen», «Können» und «Wollen» dar [Kompetenz = Wissen x Wollen x Können]. Je stärker eine Dimension ausgeprägt ist, desto größer wird das Volumen des Quaders und somit die Kompetenzausprägung.

Kompetenzausprägung nach Schubiger (2013, S. 24)

Diese Darstellung berücksichtigt die Tatsache, dass sich die drei Dimensionen nicht vollständig trennen beziehungsweise isolieren lassen, was auch die Beurteilung einer Kompetenz herausfordert. So sind zum Beispiel sowohl Fachwissen als auch fachliche Fertigkeiten notwendig, um eine Praxissituation handelnd zu bewältigen. Eine zu meisternde Situation muss analysiert werden können [Wissen], um einen Lösungsweg zu bestimmen und dann auszuführen [Können]. Damit eine Handlung tatsächlich ausgeführt wird, muss eine Motivation oder ein motivierender, sinnstiftender Anlass bestehen [Wollen]. Der Grund zur Ausführung einer Handlung kann die Art der Situationsbewältigung förderlich oder hemmend beeinflussen. Ein anschauliches Beispiel ist wiederum das Streichen einer Wand mit Farbe. Es braucht das Fachwissen für die richtige Farbwahl und das Beurteilen des Untergrunds [Wissen]. Körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten sind Voraussetzung für die Werkzeugführung und den Transport der Farbe. Die Fertigkeit, die Farbe regelmäßig und nicht zu dick aufzutragen, ist erlernt und erprobt [Können]. Ist die Arbeit mit einem persönlichen Nutzen verbunden oder gut bezahlt, kann das einen förderlichen Einfluss auf die Qualität der Ausführung haben [Wollen].

1.1.4 Vier Bereiche einer Handlungskompetenz

Eine andere Betrachtungsweise von Kompetenz liefert Roth (vgl. Walzik 2012). Er unterscheidet ebenfalls drei Dimensionen (in der Folge Bereiche) von Kompetenzen.

Eine kompetente Person kann

mit unbelebten Dingen oder Symbolen ihrer Umgebung zu tun haben [Fachkompetenz],

mit belebten Dingen, also Menschen, ihrer Umgebung umgehen [Sozialkompetenz] oder

mit sich selbst als Person beschäftigt sein [Selbstkompetenz].

Die sogenannten Methodenkompetenzen, die sich als vierter Bereich etabliert haben, sind übergreifender Art. Sie umfassen alle Kompetenzen, die es einer Person ermöglichen, Arbeits-, Problemlöse- und Analysetechniken sowie Verfahrensweisen anzuwenden, Informationen zu beschaffen und zu verarbeiten. Im Hinblick auf das Malerbeispiel bedeutet Methodenkompetenz das strukturierte und geplante Vorgehen beim Streichen einer Wand. Die Malerin beurteilt den Untergrund, deckt die Umgebung schützend ab, grundiert bei Bedarf die Grundfläche, trägt die Farbe fachgerecht auf und berücksichtigt Materialwahl, Trocknungszeit, Zeitaufwand etc. Sie folgt einem sinnvollen Prozess, wendet also eine Methode fachgerecht an.

Häufig werden Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz ebenfalls als Dimensionen einer Kompetenz bezeichnet. Weil der Dimensionsbegriff in diesem Buch bereits im Zusammenhang mit den Dimensionen einer Kompetenz [Wissen x Wollen x Können] verwendet wird, wird in der Folge und lediglich zur begrifflichen Abgrenzung von Bereichen einer Kompetenz [Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz] gesprochen.

Eine trennscharfe Abgrenzung und Differenzierung der vier Bereiche untereinander ist nicht notwendig. Sie sind gesamthaft als ein Modell zu betrachten, bei dem die Kompetenzbereiche ineinander übergehen und nicht eindeutig zu trennen sind. Modelle bilden nicht die Wirklichkeit ab, sie dienen der Reduktion und damit der Verständlichkeit von komplexen Zusammenhängen. So ist die Bezeichnung und Festlegung von vier Kompetenzbereichen nicht abschließend und alleingültig. Sie sind als Kompromiss zu verstehen und werden in diesem Buch pragmatisch verwendet, weil sie in der Bildungslandschaft verbreitet und gut verständlich sind.

Beispielsweise haben kommunikative Kompetenzen und Lernkompetenzen einen ähnlichen Status wie Methodenkompetenzen. Sie können wie die Methodenkompetenzen übergreifend zu den anderen drei Kompetenzbereichen gesehen werden. Kommunikative Kompetenzen stellen die Bereitschaft und Befähigung dar, kommunikative Situationen zu verstehen und zu gestalten. Hierzu gehört es, eigene Absichten und Bedürfnisse sowie diejenigen Dritter wahrzunehmen, zu verstehen und darzustellen. Mit Lernkompetenz beschreibt man die Bereitschaft und die Fähigkeit, Informationen über Sachverhalte und Zusammenhänge selbstständig und gemeinsam mit anderen zu verstehen, auszuwerten und in gedankliche Strukturen einzuordnen. Zur Lernkompetenz gehört insbesondere die Fähigkeit und Bereitschaft, Lerntechniken und Lernstrategien zum Beispiel im beruflichen Kontext zu entwickeln und diese für lebenslanges Lernen zu nutzen (vgl. KMK 2018).

Verschiedene Autorinnen und Autoren beschreiben für vergleichbare Kompetenzausprägungen andere Modelle, Begriffe und Schwerpunkte. Dabei weisen diese Begriffe und ihre Definitionen häufig große Ähnlichkeiten und inhaltliche Überschneidungen auf. Sie beschreiben mehr oder weniger dasselbe. Je nach Kontext und Einsatzgebiet werden bestimmte Kompetenzmodelle und Begriffe bevorzugt und nutzungsbestimmt gewichtet.

Häufig wird im Zusammenhang mit Kompetenzen auch von überfachlichen oder fachübergreifenden Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen, Schlüsselkompetenzen, Kernkompetenzen, Lebenskompetenzen etc. gesprochen. Damit sind vorwiegend Kompetenzausprägungen gemeint, die ihren Schwerpunkt nicht im reinen Faktenwissen haben, sondern zumeist in den Bereichen Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Sie sind meistens nicht eindeutig oder ausschließlich einem der vier Kompetenzbereiche zuzuordnen, sondern mehreren.

Tabelle 1 beschreibt die vier Kompetenzbereiche Fach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz (vgl. SBFI 2018a). In der linken Spalte sind die Begriffe definiert und in der rechten Spalte präzisiert. Die Beschreibungen sind berufsneutral (Berufsleute) gehalten.

Fachkompetenz Berufsleute bewältigen berufstypische Handlungssituationen zielorientiert, sachgerecht und selbstständig und können das Ergebnis beurteilen. Berufsleute wenden die berufsspezifische Fachsprache und die (Qualitäts-)Standards sowie Methoden, Verfahren, Arbeitsmittel und Materialien fachgerecht an. Das heißt, sie sind fähig, fachliche Aufgaben in ihrem Berufsfeld eigenständig zu bewältigen und auf berufliche Anforderungen sowie Gefahren und Risiken angemessen zu reagieren. Methodenkompetenz Berufsleute planen die Bearbeitung von beruflichen Aufgaben und Tätigkeiten und gehen bei der Arbeit zielgerichtet, strukturiert und effektiv vor. Berufsleute organisieren ihre Arbeit sorgfältig und qualitätsbewusst. Dabei beachten sie wirtschaftliche und ökologische Aspekte und wenden die berufsspezifischen Arbeitstechniken, Lern-, Informations- und Kommunikationsstrategien zielorientiert an. Zudem denken und handeln sie prozessorientiert und vernetzt. Sozialkompetenz Berufsleute gestalten soziale Beziehungen und die damit verbundene Kommunikation im beruflichen Umfeld bewusst, konstruktiv und verantwortungsvoll. Berufsleute gestalten ihre Beziehungen zur vorgesetzten Person, im Team und mit der Kundschaft bewusst. Sie gehen mit Herausforderungen in Kommunikations- und Konfliktsituationen konstruktiv und verantwortungsbewusst um. Sie arbeiten in oder mit Gruppen und wenden dabei die Regeln für eine erfolgreiche Teamarbeit an. Selbstkompetenz Berufsleute bringen die eigene Persönlichkeit und Haltung als wichtiges Werkzeug in die beruflichen Tätigkeiten ein. Berufsleute reflektieren ihr Denken und Handeln eigenverantwortlich. Sie sind hinsichtlich Veränderungen flexibel, lernen aus den Grenzen der Belastbarkeit und entwickeln ihre Persönlichkeit weiter. Sie sind leistungsbereit, zeichnen sich durch ihre gute Arbeitshaltung aus und bilden sich lebenslang weiter.Tabelle 1:

Definition Kompetenzbereiche

1.1.5 Modellsynthese

Welches Kompetenzmodell gilt beziehungsweise stimmt nun? Das Modell der drei Dimensionen «Wissen x Können x Wollen» oder dasjenige der vier Bereiche Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Selbstkompetenz und Sozialkompetenz? Oder doch das Kompetenzen-Ressourcen-Modell von Le Boterf? Wie gut passt die Definition von Weinert? Oder ist vielleicht die weitverbreitete KoRe-Methode mit den Ressourcen Kenntnisse, Fähigkeiten und Haltungen am besten geeignet? Die pragmatische Antwort lautet: Alle sind gültig!

Alle Modelle beschreiben Kompetenz. Es ist wie das Messen einer Strecke. Man kann die Distanz zwischen zwei Städten in Meilen oder in Kilometern messen. Die Entfernung bleibt die gleiche. Egal, welche Maßeinheit (oder übertragen welches Modell oder Verständnis) gewählt wird.

Sich auf ein einziges Kompetenzmodell festzulegen, birgt die Gefahr, gute Elemente anderer Modelle zu vernachlässigen. Es ist also Geschmackssache oder von spezifischen und situationsbezogenen Argumenten geleitet, für welches Modell man sich entscheidet.

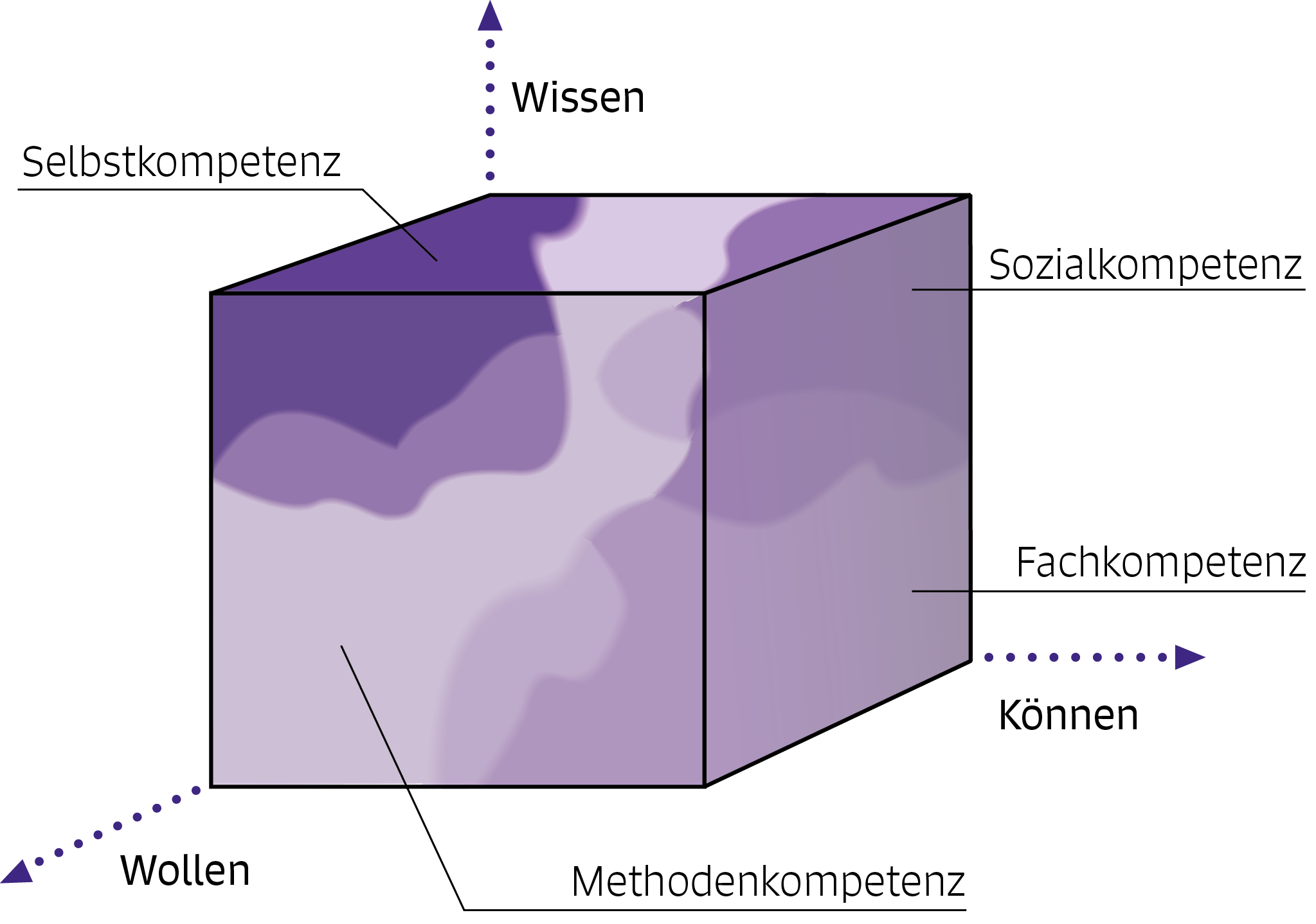

In der Berufsbildungslandschaft sind die beiden Modelle «Wissen x Können x Wollen» und «Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz» verbreitet. Sie werden häufig gleichzeitig und ergänzend verwendet. Die beiden Modelle lassen sich gut zusammenführen (synthetisieren) und bilden zusammen das leitende Kompetenzmodell für dieses Buch (siehe Abbildung 2).

Vier Kompetenzbereiche

Wie in Abschnitt 1.1.3 beschrieben, kann man sich die Kompetenzausprägung als einen Quader mit den Dimensionen «Wissen x Können x Wollen» vorstellen. Zur Veranschaulichung der Modellsynthese gehen wir von einem würfelförmigen Glasbehälter aus. Alle drei Dimensionen sind gleichermaßen ausgeprägt. In diesen Behälter gießt man nun vier verschiedene zähflüssige Farben (Kompetenzbereiche). Sie vermischen sich teilweise zu neuen Farben, bleiben aber auch rein. Wie sie sich im Innern des Gefäßes und an den Berührungsflächen vermischen, ist von außen durch die Glaswand nicht vollständig erkennbar.

Die Matrix in Tabelle 2 zeigt an einem Beispiel aus der Hörsystemakustik-Branche, wie die drei Dimensionen sowie die vier Bereiche von Kompetenzen in Beziehung gebracht werden können. An diesem Beispiel wird deutlich, wie schwierig in manchen Dimensionen und Bereichen eine eindeutige Differenzierung vorzunehmen ist.

Dimensionen Bereiche Wissen Wollen Können Fachkompetenz Einer Kundin oder einem Kunden die Einstellungsfunktionen eines Hörsystems vollständig aufzeigen Das optimale Hörsystem für den besonderen Hörbedarf datenbasiert ermitteln und empfehlen Das Hörsystem fachgerecht auf den Hörbedarf einstellen Sozialkompetenz Grundlagen und Vorgehensweisen im Umgang mit schwerhörigen Personen beschreiben und reflektieren Auf Widerstände und Befürchtungen von Kundinnen und Kunden im Umgang mit Hörsystemen einfühlsam reagieren Schwierige Beratungsgespräche mit Kundinnen und Kunden über Hörsystemanpassungen führen Selbstkompetenz Hygienemaßnahmen pflicht- und verantwortungsbewusst einhalten Grundhaltung der Verantwortung für die sorgfältige Betreuung von Kundinnen und Kunden entwickeln Neue Behandlungsmethoden und Behandlungstechniken gezielt lernen und beherrschen Methodenkompetenz Eine Kundin oder einen Kunden über den Ablauf einer Audiotherapie strukturiert und vollständig informieren Audiotherapien auf den besonderen Bedarf der Kundin oder des Kunden abgestimmt entwickeln Audiotherapie mit der Kundin oder dem Kunden planmäßig und vollständig durchführenTabelle 2:

Kompetenzdimensionen in Beziehung zu Kompetenzbereichen

Ziel von Ausbildungen und dementsprechend von handlungskompetenzorientierten Prüfungen soll sein, alle Felder dieser Matrix abzudecken. Dies ist in der Konzeption der Ausbildung sowie des Qualifikationsverfahrens (Prüfung) zu berücksichtigen. Demnach werden idealerweise in allen Bereichen und in allen Dimensionen Ausbildungsschwerpunkte gesetzt. Selbstverständlich kann nicht in jeder einzelnen Lernveranstaltung beziehungsweise Lernsituation und an jedem Lernort (z.B. Lehrbetrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) umfassend und gleichzeitig in allen Bereichen und Dimensionen ausgebildet und die Kompetenzentwicklung gefördert werden. Insgesamt ist dieser Anspruch das Ziel, wenn der Ausbildung die Kompetenzorientierung als Paradigma zugrunde liegt. Dementsprechend sind angepasste Ausbildungssequenzen und Formen der Handlungskompetenzbeurteilung auszuwählen, zu entwickeln und einzusetzen.

1.1.6 Handlungskompetenzen formulieren

Im Folgenden werden die Elemente für die Formulierung von Handlungskompetenzen beschrieben. Leitend sind die Regeln für das Formulieren von Handlungskompetenzen des SBFI (2018b):

Formulierungen von Handlungskompetenzen beinhalten in der Regel vier Elemente:

1 Objekt: Der Gegenstand der Handlungskompetenz ist präzise und verständlich formuliert.

2 Kontext: Durch den Bezug zum Arbeitsgebiet konkretisieren sich die Handlungskompetenzen und sind klar von allgemeinen Arbeiten abgrenzbar.

3 Anforderung: Handlungskompetenzen geben die Mindestanforderungen wieder. Wenn diese nicht selbstständig ausgeführt werden, muss dies sichtbar sein (Beispiele: unter Anleitung, nach Checkliste, unter Überwachung).

4 Aktion: Die Verben beschreiben überprüfbare und beobachtbare Handlungen in den Arbeitssituationen. Dadurch wird die Bewertbarkeit der Handlungskompetenz sichergestellt. Das Verb wird immer am Ende des Satzes aufgeführt.

In Tabelle 3 sind einige Beispiele für Formulierungen von Handlungskompetenzen zusammengestellt.

Objekt Kontext Anforderung Aktion Die verschiedenen Elemente … … der Organisationsstruktur … … im Hinblick auf definierte Kriterien … … analysieren Den Gesundheitszustand … … des Tiers … … umfassend und mehrdimensional … … beurteilen Zeigerpflanzen als Entscheidungsgrundlage zur Wahl der Pflegemaßnahmen … … im Wald … … nach Checkliste … … nutzen Fahrzeug-Ersatzteile und Komponenten … … für das zu restaurierende Fahrzeug … … gemäß Vorgaben des Erstellers … … beschaffen Stromlaufschemas … … aus Lichtinstallationen … … nach einschlägigen Normen … … zeichnenTabelle 3:

Formulierung von Handlungskompetenz (SBFI 2018b)

Handlungskompetenzen sind so zu formulieren, dass klare Aussagen hinsichtlich ihrer Erfüllung möglich sind. Sind sie erfüllt oder nicht? Zudem ist es günstig, wenn aus der Formulierung hervorgeht, zu welchem Beruf sie gehören. Deshalb ist bei der Wahl des Verbs darauf zu achten, dass es spezifisch ist und eine beobachtbare oder messbare Aktion bezeichnet. Dabei kann die Frage «Kann ich das beobachten oder messen?» dienlich sein. Geeignete Verben beschreiben eine konkrete Handlung, die von Dritten erkennbar ist. Beispiele dafür sind: entfernen, schmücken, reinigen, erklären, analysieren, empfehlen, berechnen, skizzieren.

Nicht geeignet sind Verben, die Gefühle ausdrücken oder kognitive Leistungen nicht beobachtbar und erkennbar machen. Beispiele: kennen, verstehen, wissen, sich bewusst sein, sich freuen, wertschätzen.

1.2 Stufen der Kompetenzerreichung

Häufig dienen Stufenmodelle dazu, die Ausprägung von Kompetenzen einzuschätzen. Sie beschreiben die schritt- beziehungsweise stufenweise Entwicklung von Kompetenzen.

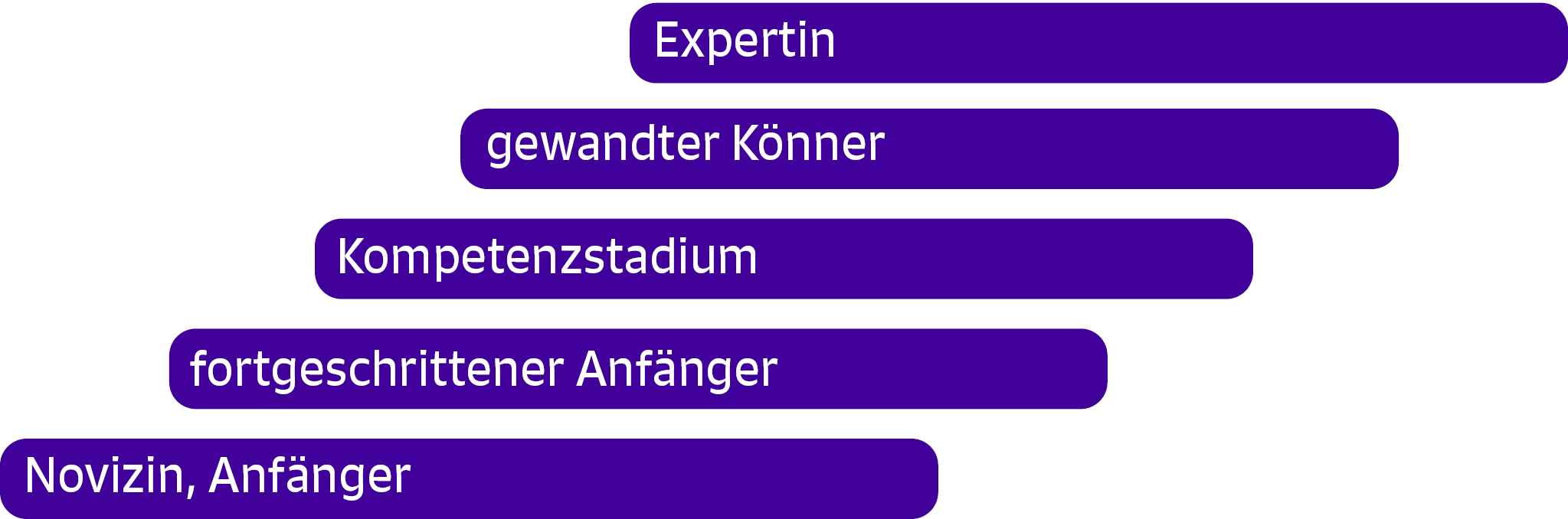

Dreyfus und Dreyfus (1986) legen ein verbreitetes Kompetenzstufenmodell vor, das die Entwicklung von Handlungskompetenzen anschaulich und nachvollziehbar in fünf Entwicklungsstufen abbildet (siehe Abbildung 3).

Kompetenzstufenmodell nach Dreyfus & Dreyfus (1986)

Dreyfus und Dreyfus (1986) charakterisieren die Entwicklungsstufen wie folgt:

Novizen beziehungsweise Anfängerinnen verfügen vorwiegend über theoretisches Wissen. Sie orientieren sich an klaren Größen und Regeln. Diese lassen sich idealerweise eindeutig messen, zählen und sind dadurch beurteil- sowie erkennbar. Klare Regeln und Anleitungen helfen ihnen, handlungsfähig zu sein sowie gestellte Aufgaben und Situationen zu bewältigen.

Fortgeschrittene Anfängerinnen und Anfänger verfügen über Erfahrungen in verschiedenen Situationen. Sie konnten ihr theoretisches Wissen mehrfach anwenden und wissen, dass spezifische oder veränderte Situationen durch angepasste Vorgehensweisen gelöst werden können.

Kompetente Lernende gehen geplant vor. Sie haben ein Handlungs- und Erfahrungswissen aufgebaut und dieses häufig geübt. Vorgehensweisen laufen bereits automatisiert ab. So kann die Planung des weiteren Vorgehens fortlaufend erfolgen.

Gewandte Könner denken eine neue Situation nicht mehr systematisch durch. Sie erfassen die Komplexität von Situationen spontan. Bei der Bewältigung handeln sie zielorientiert. Planung und Überprüfung von Ergebnissen basieren auf theoretischem Wissen und erfolgen bewusst und absichtlich.

Expertinnen fällt es häufig schwierig, ihre Vorgehensweisen zu erklären, denn sie reagieren auf situative Anforderungen angepasst und automatisiert. Dazu müssen sie sich theoretische Zusammenhänge, Regeln und Erfahrungen nicht immer bewusst machen.

1.3 Taxonomie der Handlungskompetenzerreichung

Um Leistungen, Schwierigkeitsgrade von Aufgaben und die Komplexität von Arbeitssituationen abzubilden, kommen häufig sogenannte Stufenmodelle zur Anwendung. In den folgenden Unterkapiteln werden die Modelle von Bloom et al. (1972) und der Nationale Qualifikationsrahmen (NQR) beschrieben. In Abschnitt 1.3.3 wird eine eigene Taxonomie für Handlungskompetenzen vorgestellt, die zum Ziel hat, Handlungskompetenzen einstufen zu können.

1.3.1 Taxonomiestufenmodell nach Bloom et al.

Wenn es darum geht, die Stufe einer Kompetenzerreichung zu beurteilen, wird häufig auf das Taxonomiestufenmodell von Bloom et al. (1972) Bezug genommen. Dieses Modell dient zudem dazu, den Schwierigkeitsgrad von Prüfungsaufgaben beziehungsweise Problemstellungen einzuordnen. Es sieht die in Tabelle 4 dargestellten Stufen vor, die als K-Stufen bezeichnet werden.

K-Stufe Begriffe Beschreibung K1 Wissen Gelerntes Wissen wiedergeben und es in gleichartiger Situation abrufen K2 Verstehen Gelerntes Wissen erklären oder in eigenen Worten beschreiben K3 Anwendung Gelernte Technologien oder Fertigkeiten in unterschiedlichen Situationen anwenden K4 Analyse Komplexe Situation analysieren, d.h. Sachverhalte in Einzelelemente gliedern, Beziehungen zwischen Elementen aufdecken und Strukturmerkmale herausfinden K5 Synthese Einzelne Elemente eines Sachverhalts kombinieren und sie zu einem Ganzen zusammenfügen K6 Evaluation Einen mehr oder weniger komplexen Sachverhalt aufgrund von bestimmten Kriterien beurteilenTabelle 4:

Taxonomiestufenmodell nach Bloom et al. (1972, in Göldi 2011)

Je höher die Einstufung (K-Stufe) des Lernziels beziehungsweise der Aufgabe ist, desto höher ist der Schwierigkeitsgrad, dieses zu erreichen beziehungsweise zu lösen.

Bloom et al. und später andere Autoren entwickelten dieses Modell, um kognitive Lernziele beziehungsweise deren Niveau zu definieren und zu beurteilen. Das Stufenmodell ist somit auf die Kompetenzdimension «Wissen» ausgerichtet und nicht darauf ausgelegt, die beiden anderen Kompetenzdimensionen «Können» und «Wollen» explizit zu beurteilen. Es ist trotz weiter Verbreitung nicht das ideale Modell, um das Leistungsniveau von Handlungskompetenzen oder handlungskompetenzorientierten Aufgaben einzustufen.

1.3.2 Einstufungsmodell Nationaler Qualifikationsrahmen

Für die Beurteilung von Handlungskompetenzen sollte eine Taxonomie verwendet werden, die explizit dafür entwickelt wurde. Die eidgenössische Verordnung über den nationalen Qualifikationsrahmen für Abschlüsse der Berufsbildung (V-NQR-BB; Schweizerischer Bundesrat 2014) dient der Einstufung von Abschlüssen der Berufsbildung. Damit sollen auf nationaler und internationaler Ebene Transparenz und Vergleichbarkeit der Berufsbildungsabschlüsse hergestellt und damit die Mobilität im Arbeitsmarkt gefördert werden.

In der Verordnung zum nationalen Qualifikationsrahmen (NQR) sind acht Leistungsniveaus aufgeführt, die den Grad der Kompetenzerreichung im Hinblick auf die Einstufung des Berufsabschlusses beschreiben. Ergänzend zur Verordnung und als Hilfsmittel für die Einstufung von Berufsabschlüssen im NQR hat das SBFI ein umfassendes Raster der Handlungskompetenzen publiziert (vgl. SBFI 2015a). Dieses beschreibt detailliert und fein abgestuft allgemeine Handlungskompetenzen mit den Kompetenzbereichen Fach-, Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz.

Leider lässt sich dieses umfassende Kompetenzraster in der Praxis des Ausbildens und des Prüfens schlecht einsetzen. Die acht Stufen einer Kompetenzerreichung, die durch jeweils acht Stufen in den vier Kompetenzbereichen ergänzt werden, sind unübersichtlich und für die Beurteilung von Handlungskompetenzen und Schwierigkeitsgraden von Aufgaben in der Ausbildungs- und Prüfungspraxis unpraktisch. Sie sind zu detailliert. In der Ausbildungs- und Bewertungspraxis hat sich eine Sechsstufigkeit etabliert. Zum Beispiel: Schulnoten in der Schweiz (1–6)1 und das erwähnte Taxonomie-Stufenmodell von Bloom et al. (K-Stufen: K1–K6).