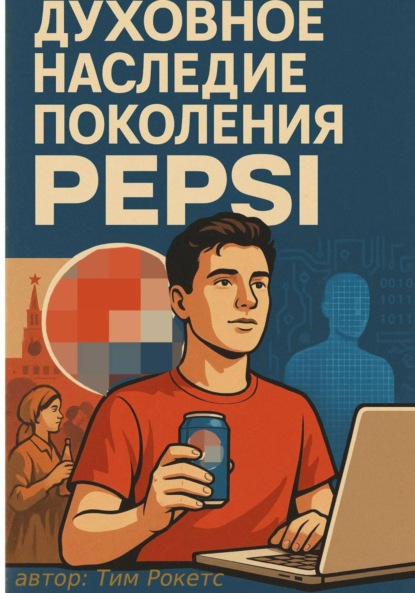

Духовное наследие поколения Pepsi

- -

- 100%

- +

Посвящается моей любимой, И.Д., чья вера и любовь – топливо для всех моих начинаний !!!…

НАСТОЯЩАЯ КНИГА ЯВЛЯЕТСЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ И ИСПОЛЬЗУЕТ ТЕРМИН «ПЕПСИ» ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КАК КУЛЬТУРНУЮ МЕТАФОРУ ПОКОЛЕНИЯ. КНИГА НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К КОМПАНИИ PEPSICO, ЕЁ БРЕНДАМ ИЛИ ПРОДУКЦИИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ И НЕ СПОНСИРУЕТСЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕМ ТОВАРНОГО ЗНАКА. ВСЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ.

ГЛАВА 1. ОЧЕРЕДЬ ЗА ЖВАЧКОЙ

Детство в СССР: последние советские, первые постсоветские

Вкус детства имел привкус металла и сладости одновременно. Металла – от советских качелей на дворовых площадках, сладости – от первой импортной жвачки, за которой мы выстраивались в очередь, как наши родители за дефицитным товаром. Но если они стояли за необходимым, мы стояли за мечтой.

1988 год стал особенным не только потому, что в этом году родилось наше поколение, но и потому, что это был год начала конца. Советский Союз еще существовал, но уже трещал по швам. Перестройка набирала обороты, гласность открывала рты, а кооперативы готовились изменить экономику страны. Мы пришли в мир в самый драматический момент российской истории – на стыке эпох, на переломе цивилизаций.

Наше поколение было рождено в последние дни империи, которая просуществовала семьдесят лет и казалась вечной. Мы были детьми эпохи, когда старый мир еще не умер, а новый еще не родился. Эта пограничность стала нашей главной особенностью – способностью жить между мирами, переводить с одного языка на другой, находить мосты там, где другие видели только пропасти.

Детство поколения 1988 года было уникальным экспериментом истории. Мы застали последние годы советской цивилизации – ее ритуалы, ценности, символы. Наши первые игрушки были советскими – деревянные кубики с выцветшими картинками, металлические машинки с острыми краями, резиновые куклы с нарисованными лицами. Эти игрушки были функциональными, долговечными, но серыми. Они не будили фантазию, а направляли ее в строго определенное русло.

Советские игрушки несли идеологическую нагрузку даже в своей простоте. Деревянные кубики учили основам геометрии и логики, металлические машинки воспитывали интерес к технике и промышленности, куклы формировали материнский инстинкт и семейные ценности. Каждая игрушка была частью большой воспитательной системы, направленной на формирование советского человека.

Наши первые книги тоже были советскими – «Детская энциклопедия» в десяти томах с золотым тиснением на корешках, сказки Пушкина с иллюстрациями Билибина, рассказы о пионерах-героях Зое Космодемьянской и Павлике Морозове. Эти книги формировали правильное мировоззрение, правильную систему ценностей, правильное понимание добра и зла.

«Детская энциклопедия» была особенным сокровищем. Ее десять томов охватывали все человеческие знания – от астрономии до зоологии, от истории до химии. Но все эти знания подавались через призму советской идеологии. Астрономия рассказывала о советских космонавтах, история – о классовой борьбе, география – о преимуществах социалистического строя.

Сказки тоже были идеологически выверенными. Русские народные сказки воспитывали любовь к народной мудрости, сказки народов СССР – интернационализм, переводные сказки – уважение к мировой культуре. Но все они несли одну и ту же мораль: добро побеждает зло, справедливость торжествует, коллектив сильнее индивида.

Детские песни программировали правильные ценности. «Пусть всегда будет солнце» учила миролюбию, «Катюша» – патриотизму, «Подмосковные вечера» – любви к родной природе. Эти песни пелись в детских садах, школах, пионерских лагерях. Они создавали единое культурное пространство, общую эмоциональную базу для всех советских детей.

Но уже тогда, в конце 1980-х, в этот устоявшийся мир начинали проникать первые трещины западного влияния. По телевизору все чаще мелькали кадры забастовок в Польше, демонстраций в Восточной Германии, митингов в Прибалтике. Берлинская стена рушилась не только физически, но и символически – в сознании миллионов людей.

Взрослые говорили тише, когда обсуждали политику, и все чаще употребляли слова, которых раньше не было в обычном лексиконе: «дефицит», «талоны», «перестройка», «гласность», «ускорение». Эти слова звучали как заклинания, способные изменить мир. И мир действительно менялся, только дети этого еще не понимали.

Дефицит стал постоянным спутником детства конца 1980-х. За туалетной бумагой стояли в очереди с четырех утра, за стиральным порошком записывались в списки за неделю вперед, за детскими игрушками ездили в соседние города. Праздничный стол требовал месяцев подготовки – нужно было «достать» икру, красную рыбу, хорошую колбасу.

Но дефицит был не просто экономическим явлением – это была культурная практика, формировавшая особый тип сознания. Советские люди научились ценить любой товар, беречь каждую вещь, находить альтернативные способы решения проблем. Дефицит воспитывал изобретательность, взаимопомощь, умение довольствоваться малым.

Для детей дефицит означал особую ценность каждой игрушки, каждой книги, каждой сладости. Игрушки не покупались регулярно – они дарились на дни рождения и Новый год. Книги не выбрасывались – они передавались от старших детей младшим. Конфеты не были повседневным лакомством – они появлялись по особым случаям.

Эта экономика дефицита формировала особое отношение к вещам. Каждый предмет имел историю, каждая покупка была событием, каждый подарок – сокровищем. Дети учились ценить то, что у них есть, а не мечтать о том, чего у них нет.

Детские сады конца 1980-х были последними оплотами советской педагогики. Строгий режим дня регламентировал каждую минуту детского времени. Подъем в семь утра, зарядка под маршевую музыку, завтрак в восемь, занятия с девяти до одиннадцати, прогулка до обеда, тихий час после обеда, полдник в четыре, свободные игры до ужина.

Этот режим не допускал спонтанности, индивидуальности, капризов. Все дети делали одно и то же в одно и то же время. Все ели одинаковую еду, играли в одинаковые игры, слушали одинаковые сказки. Индивидуальность подавлялась во имя коллективности, личное – во имя общественного.

Идеологическое воспитание начиналось с пеленок. Детей учили быть честными, справедливыми, трудолюбивыми советскими гражданами. Рассказывали о Ленине, который очень любил детей и всегда был добрым и справедливым. О партизанах, которые героически сражались с фашистскими захватчиками. О космонавтах, которые покоряли звезды во славу социалистической родины.

Каждая история имела мораль, каждая мораль – идеологическое содержание. Добро отождествлялось с социализмом, зло – с капитализмом. Справедливость – с советской властью, несправедливость – с буржуазным строем. Будущее – с коммунизмом, прошлое – с эксплуататорскими классами.

Еда в детских садах была простой, но идеологически выверенной. Манная каша с комочками на завтрак воспитывала стойкость и неприхотливость. Суп с перловкой на обед учил довольствоваться тем, что есть. Кефир с булочкой на полдник формировал привычку к молочным продуктам отечественного производства.

Меню составлялось медсестрой согласно научно обоснованным нормам детского питания. Никто не спрашивал детей, что они хотят есть. Никто не учитывал индивидуальные вкусы и предпочтения. Все ели одинаково, все получали одинаковое количество калорий, белков, жиров и углеводов.

Отказ от еды считался капризом, который нужно было пресекать. Детей заставляли доедать все до конца, даже если им не нравился вкус. «В Африке дети голодают, а ты привередничаешь», – говорили воспитатели. Это формировало чувство вины за собственные потребности и желания.

Игрушки были общими и немногочисленными. В каждой группе детского сада было несколько кукол с потертыми лицами, несколько машинок без колес, набор кубиков с отклеившимися картинками, конструктор с недостающими деталями. Эти игрушки переходили от одного поколения детей к другому, становясь все более потрепанными и безликими.

Но советские дети умели играть с этими простыми игрушками. Их фантазия превращала кубики в космические корабли, куклы – в принцесс, машинки – в танки и самолеты. Недостаток разнообразия компенсировался богатством воображения.

Коллективные игры были важной частью воспитательного процесса. «Зарница», «Тимуровцы», «Красные и синие» учили работать в команде, подчиняться общим правилам, жертвовать личными интересами ради коллективных целей. Индивидуальные игры не поощрялись – они считались проявлением эгоизма.

Прогулки были обязательными независимо от погоды. «В природе нет плохой погоды», – учили детей воспитатели. Прогулки в дождь воспитывали стойкость, в снег – выносливость, в жару – терпение. Советский ребенок должен был быть готов к любым трудностям.

Одежда для прогулок была стандартной и функциональной. Зимой – ватные комбинезоны, валенки, шапки-ушанки. Летом – хлопчатобумажные платья и рубашки, сандалии, панамки. Никакой яркости, никакой моды, никакого разнообразия. Главное – тепло, сухо и практично.

Телевизор был главным окном в большой мир. Советское телевидение транслировало правильные ценности через правильные программы. «Спокойной ночи, малыши!» с Хрюшей, Степашкой, Филей и Каркушей был священным ритуалом засыпания для миллионов советских детей.

Каждый вечер в половине девятого вся страна замирала перед телевизорами. Дети в пижамах садились рядом с родителями и смотрели, как куклы рассказывают сказки, поют песни, учат быть хорошими. Хрюша учил доброте, Степашка – аккуратности, Филя – честности, Каркуша – трудолюбию.

«В гостях у сказки» по воскресеньям превращался в семейный праздник. Тетя Валя – ведущая передачи – была доброй волшебницей для миллионов детей. Она показывала советские и зарубежные фильмы-сказки, но все они были идеологически выверенными и воспитательно полезными.

Советские мультфильмы – «Винни-Пух», «Ну, погоди!», «Крокодил Гена», «Чебурашка» – учили дружбе, доброте, справедливости в декорациях социалистического общества. Это был мир, где добро всегда побеждало зло, где дружба была важнее богатства, где справедливость торжествовала над несправедливостью.

Винни-Пух Федора Хитрука был совсем не похож на диснеевского медведя. Советский Винни был философом и поэтом, который сочинял «пыхтелки», «сопелки» и «ворчалки». Он учил детей творческому подходу к жизни, но в рамках социалистических ценностей.

«Ну, погоди!» был советским ответом американскому «Тому и Джерри». Волк и Заяц разыгрывали вечную борьбу добра со злом, но в советских декорациях. Заяц всегда побеждал, потому что был положительным героем, а Волк всегда проигрывал, потому что был отрицательным.

Но уже тогда на советское телевидение начинали проникать западные влияния. Первые зарубежные мультфильмы – «Том и Джерри», «Скуби-Ду», «Флинтстоуны» – показывали детям мир, кардинально отличающийся от советского. Это был мир ярких красок, быстрых ритмов, бесконечного веселья.

1989 год принес первые серьезные трещины в монолитном фасаде советской жизни. Перестройка из политического лозунга превратилась в реальность, меняющую повседневность. В магазинах появились первые кооперативные товары – дорогие, но доступные без очереди и блата.

Кооперативы стали символом новой экономики. Это были первые частные предприятия в советской истории, первые островки капитализма в социалистическом море. Они продавали то, чего не было в государственных магазинах – качественную еду, модную одежду, интересные игрушки.

Но цены в кооперативах были космическими. Килограмм колбасы стоил как месячная зарплата, импортные джинсы – как автомобиль, компьютер – как квартира. Кооперативы были доступны только новым богачам – кооператорам, цеховикам, партийным функционерам.

В киосках «Союзпечати» стали продавать зарубежные журналы с яркими обложками. «Playboy», «Cosmopolitan», «National Geographic» показывали советским людям мир, о существовании которого они даже не подозревали. Это был мир красоты, богатства, свободы – полная противоположность серой советской действительности.

По телевизору начали показывать западные фильмы с титрами. «Эммануэль», «Рэмбо», «Терминатор» произвели шок в консервативном советском обществе. Эти фильмы показывали насилие, секс, индивидуализм – все то, что было табу в советской культуре.

Западные фильмы формировали новые представления о героизме, красоте, успехе. Если советские герои жертвовали собой ради общества, то западные боролись за свои права. Если советские женщины были скромными и целомудренными, то западные – яркими и раскрепощенными. Если советский успех измерялся общественным признанием, то западный – личным богатством.

Но главным событием 1989 года стало появление первой импортной жвачки. «Love is» с романтическими картинками влюбленных парочек произвела настоящую сенсацию в мире советского детства. Эти маленькие пластинки розового цвета с непонятными английскими надписями представляли собой первый физический контакт с западным миром.

Жвачка «Love is» была революционной по многим причинам. Во-первых, это был первый западный товар, доступный детям. Во-вторых, это была первая интерактивная сладость – ее не ели, а жевали. В-третьих, это был первый коллекционный товар – каждая пластинка содержала картинку, которую можно было собирать.

Вкладыши «Love is» открыли советским детям мир западной романтики. Картинки показывали влюбленные парочки в различных ситуациях – на пляже, в кафе, в парке. Все герои были красивыми, счастливыми, свободными. Они целовались, обнимались, наслаждались жизнью – все то, что было неприлично в советской культуре.

Каждый вкладыш изучался как древний артефакт. Дети не понимали английского текста, но чувствовали его магию. «Love is never having to say you're sorry» звучало как заклинание из другого мира. Мира, где любовь была главной ценностью, а не классовая борьба.

«Love is» превратилось в cult object среди советских детей. Редкие картинки обменивались как валюта, обычные накапливались как сокровища. Возникла целая субкультура коллекционеров с ее правилами, иерархиями, ритуалами.

Коллекционирование вкладышей стало первой школой рыночных отношений для советских детей. Они учились оценивать редкость, торговаться, накапливать, обменивать. Спрос и предложение, дефицит и изобилие, конкуренция и монополия – все эти понятия осваивались через детские игры.

1990 год усилил тенденции предыдущего года. Экономический кризис углублялся, политический хаос нарастал, социальные противоречия обострялись. Полки магазинов пустели, очереди становились длиннее, люди нервничали и злились.

Но для детей кризис означал прежде всего появление новых, невиданных ранее игрушек и развлечений. Трансформеры, которые превращались из роботов в машины, произвели революцию в детском сознании. Советские игрушки были статичными – кукла была куклой, машинка – машинкой. Трансформеры были динамичными – они могли изменяться, адаптироваться, эволюционировать.

Философия трансформеров идеально подходила духу времени. Мир менялся так быстро, что выживали только те, кто умел трансформироваться. Дети интуитивно понимали эту метафору и с восторгом играли с роботами, которые учили гибкости и адаптивности.

Куклы Барби с их идеальными пропорциями и богатыми нарядами показали советским девочкам альтернативную модель женственности. Если советские куклы были обобщенными и усредненными, то Барби была индивидуализированной и гламурной. Она воплощала западные стандарты красоты, богатства, успеха.

Барби была не просто куклой – это была lifestyle-философия. У нее был дом, машина, одежда, друзья, карьера. Она была независимой, успешной, красивой. Она показывала девочкам, что женщина может быть кем угодно – врачом, учителем, астронавтом, президентом.

Советские девочки были воспитаны в духе скромности и самоотречения. Барби учила их противоположному – яркости и самоутверждению. Это был первый урок феминизма, преподанный через пластиковую куклу.

Конструкторы Lego открыли бесконечные возможности для творчества. В отличие от советских строительных наборов с их ограниченными вариантами сборки, Lego позволял создавать что угодно. Это была философия индивидуального творчества против коллективного конформизма.

Lego учил детей мыслить системно, планировать заранее, экспериментировать с формами. Каждый кубик был частью большой системы, каждая конструкция – результатом индивидуального творчества. Это была подготовка к жизни в мире, где креативность ценится выше исполнительности.

Видеоигры появились как откровение интерактивности. Первые игровые приставки – «Dendy», «Sega», «Nintendo» – показали детям мир, где они могли быть не пассивными зрителями, а активными участниками событий. Это была революция в самой концепции развлечения.

«Super Mario Bros» стал первой глобальной видеоигрой, объединившей детей всего мира. Итальянский водопроводчик в красной кепке стал более узнаваемым персонажем, чем многие политики. Дети учились его языку – прыжкам, бегу, собиранию монет.

«Sonic the Hedgehog» учил скорости и динамике. Синий ежик мчался через уровни с бешеной скоростью, собирая кольца и побеждая врагов. Это была метафора ускоряющегося времени, в котором выживают только самые быстрые.

«Contra» и «Metal Slug» знакомили с эстетикой войны как развлечения. Маленькие солдатики стреляли из больших пушек, взрывали танки, спасали мир. Война превращалась в игру, насилие – в забаву. Это было кардинальное изменение отношения к конфликтам.

Видеоигры учили новому типу мышления – быстрому реагированию, стратегическому планированию, упорству в достижении цели. Они развивали координацию движений, пространственное воображение, логику. Дети даже не подозревали, что играя, они готовятся к жизни в цифровом мире.

1991 год стал апокалипсисом советского детства. Путч в августе, отставка Горбачева в декабре, распад СССР на пятнадцать независимых государств – эти события изменили мир навсегда. Для взрослых это была трагедия крушения идеалов, потеря смысла жизни, коллапс картины мира.

Для детей распад СССР означал прежде всего освобождение от ограничений и открытие новых возможностей. Исчезла цензура – можно было читать любые книги, смотреть любые фильмы, слушать любую музыку. Исчезли идеологические табу – можно было думать что угодно, говорить что угодно, мечтать о чем угодно.

Красные флаги с серпом и молотом исчезли с улиц городов, их заменили трехцветные российские. Портреты Ленина убрали из школ и офисов, их место заняли изображения президентов и бизнесменов. Советские песни стихли на радио, их сменили западные хиты.

Символическое пространство детства изменилось кардинально. Если раньше дети росли в окружении красных знамен, серпов и молотов, пятиконечных звезд, то теперь их окружали логотипы западных брендов, рекламные слоганы, поп-звезды.

Мир детства изменился не только символически, но и практически. В магазинах появились западные товары, в кинотеатрах – западные фильмы, на радио – западная музыка. Дети получили доступ к глобальной культуре, но потеряли связь с национальными традициями.

Экономический коллапс начала 1990-х парадоксальным образом открыл дорогу культурной революции. Дефицит советских товаров компенсировался изобилием западных. Пустые полки государственных магазинов заполнились импортными сладостями, игрушками, одеждой.

Все западное было дорого, не все было доступно, но сам факт существования альтернативы кардинально менял детскую психологию. Дети поняли, что мир больше, чем их страна, что существуют другие стандарты качества, красоты, веселья.

Coca-Cola и Pepsi стали символами новой эпохи, материализованными воплощениями американской мечты. Их кисло-сладкий вкус был абсолютно не похож на привычные советские лимонады «Буратино» и «Дюшес». Они были агрессивными, энергичными, будоражащими – полная противоположность мягким советским напиткам.

Каждый глоток кока-колы был глотком американской мечты, каждая банка пепси – материализованным символом западной свободы. Дети не просто пили напитки, они потребляли идеологию, впитывали ценности, усваивали образ жизни.

Реклама кока-колы была особенно мощной по воздействию. «Пейте кока-колу» превратилось в «Живите как американцы». Реклама показывала молодых, красивых, счастливых людей, которые пьют колу и наслаждаются жизнью. Это была визуальная пропаганда капитализма, более эффективная, чем любые политические лозунги.

Pepsi позиционировалась как напиток молодого поколения. «Поколение Pepsi выбирает», «Бери от жизни все», «Живи ярко» – эти слоганы программировали новое мировоззрение. Дети должны были выбирать, брать, жить ярко – все то, что было запрещено в советской культуре.

Реклама вообще ворвалась в детское сознание как цунами. «Не тормози – сникерсни!», «Bounty – райское наслаждение», «Mars – зарядись энергией» – эти слоганы знали наизусть все дети. Реклама не просто продавала товары, она продавала образ жизни, систему ценностей, модель поведения.

Рекламные герои стали новыми кумирами детей. Заяц из рекламы Duracell учил энергичности, кролик из рекламы Nesquik – веселью, клоун из рекламы McDonald's – радости жизни. Эти персонажи были ярче и привлекательнее советских пионеров-героев.

Реклама учила детей новому языку – языку потребления. Счастье измерялось количеством купленных товаров, успех – качеством брендов, любовь – ценой подарков. Это была кардинальная смена системы координат.

MTV превратил телевизор из средства идеологического воздействия в окно в мировую поп-культуру. Музыкальные клипы показывали детям мир, кардинально отличающийся от советского. Это был мир ярких красок, быстрых ритмов, сексуальной свободы.

Backstreet Boys, Spice Girls, Aqua, Ace of Base – эти группы стали саундтреком поколения перехода. Их музыка была интернациональной, их образы – глобальными, их ценности – универсальными. Дети разных стран слушали одинаковую музыку и чувствовали себя частью единого мирового сообщества.

Музыкальные клипы стали учебниками современной жизни. Они показывали, как нужно одеваться – ярко и модно. Как нужно танцевать – энергично и сексуально. Как нужно флиртовать – открыто и раскрепощенно. Как нужно мечтать – масштабно и амбициозно.

Клипы формировали новые стандарты красоты. Если советская красота была скромной и естественной, то западная – яркой и искусственной. Макияж, маникюр, прически, наряды – все должно было быть совершенным, как в глянцевых журналах.

Танцы тоже изменились кардинально. Вместо народных хороводов и бальных вальсов пришли брейк-данс, хип-хоп, техно. Это были танцы индивидуального самовыражения, а не коллективного единения. Каждый танцевал по-своему, показывая свою уникальность.

Западная поп-культура формировала глобальную молодежную идентичность. Подростки в Москве, Нью-Йорке, Токио слушали одинаковую музыку, носили похожую одежду, мечтали об одинаковых вещах. Национальные границы стирались, культурные различия нивелировались.

Кинематограф тоже изменился радикально. Вместо советских фильмов о войне и труде пришли голливудские блокбастеры о любви и приключениях. «Терминатор», «Рэмбо», «Крепкий орешек», «Основной инстинкт» произвели шок в консервативном обществе.

Эти фильмы показывали героев нового типа – индивидуалистов, бунтарей, победителей. Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне стали образцами мужественности для целого поколения мальчиков. Они были сильными, красивыми, неуязвимыми – полная противоположность советским героям-самоотреченцам.

Западные герои не служили государству – они служили себе. Не жертвовали собой ради общества – боролись за свои права. Не подчинялись приказам – принимали самостоятельные решения. Это была философия индивидуализма, поданная в увлекательной форме.

Женские образы тоже кардинально изменились. Шарон Стоун, Памела Андерсон, Мадонна показывали новые модели женственности – яркие, сексуальные, независимые. Они не стеснялись своей красоты, не скрывали своих желаний, не подчинялись мужчинам.

Эротика перестала быть табу. Фильмы показывали обнаженные тела, постельные сцены, сексуальные отношения. Для детей, выросших в пуританской советской культуре, это было откровением. Они узнавали, что секс – это нормально, что тело – это красиво, что желания – это естественно.

Литература для детей тоже трансформировалась. Переводы западных авторов заполнили книжные магазины и библиотеки. Стивен Кинг открыл мир современного хоррора, где зло могло победить добро. Дэн Браун – мир конспирологических триллеров, где правда была относительной. Сидни Шелдон – мир гламурных романов, где деньги решали все.

Советские книги с их правильными героями и предсказуемыми сюжетами казались скучными и устаревшими. Дети хотели острых ощущений, неожиданных поворотов, сложных персонажей. Западная литература давала им все это в избытке.