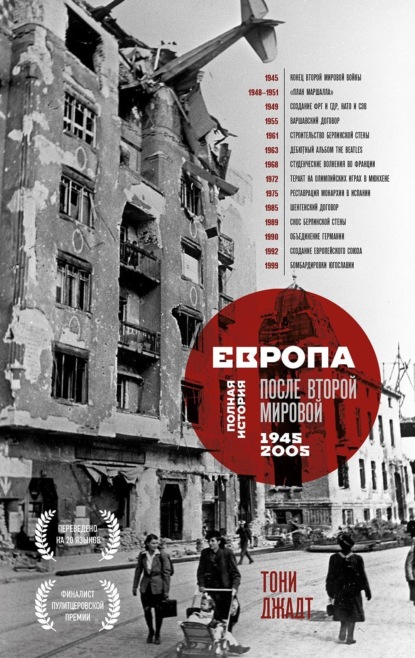

Европа после Второй Мировой. 1945-2005 гг. Полная история

- -

- 100%

- +

Посвящается Дженнифер

Но разве близость к настоящему не делает прошлое более глубоким и более легендарным?

Томас Манн, «Волшебная гора»Предисловие научного редактора

Книга «Европа после Второй мировой» американского историка британского происхождения Тони Джадта (1948–2010) увидела свет ровно двадцать лет назад, в 2005 году. Ее появление сразу же стало заметным событием: внушительные тиражи, благожелательные отзывы критиков, почти немедленный перевод на другие европейские языки… В 2006 году Джадт получил за свой труд премию Артура Росса в США и премию имени Бруно Крайского в Вене, в 2007 году – немецкую премию имени Ханны Арендт, в 2008 году – Европейскую книжную премию. «Лучшая из имеющихся книг по истории Европы», «шедевр исторического творчества», «монументальный труд» – вот далеко не полный список эпитетов, которыми «Европа после Второй мировой» награждали обозреватели в прессе и коллеги в своих рецензиях.

Что привлекло к этой работе такое внимание на книжном рынке, отнюдь не испытывавшем недостатка в исторической литературе? В первую очередь ее концепция. Джадт не просто рассказывает историю Европы послевоенных десятилетий; он стремится понять и объяснить ее. Его книга – не тяжеловесная россыпь отдельных фактов, а цельное полотно, сотканное из множества отдельных нитей.

Сотканное, надо признать, весьма умело. Джадт не ограничивается каким-то одним аспектом жизни общества, а стремится охватить их все – от международных отношений и экономических трендов до кинематографа. При этом он рассказывает о политике без утомительного перечисления бесконечных имен, дат и событий; об экономике – без сложных терминов и длинных рядов статистических данных; об интеллектуальных течениях – без попыток в точности пересказать запутанные философские концепции. Автор не разграничивает все эти сферы жесткой структурой глав и параграфов, а изящно переходит от одного к другому, связывая их между собой, демонстрируя единство и взаимное влияние разных сторон общественной реальности.

В результате из-под пера автора выходит сама жизнь – такая, какая она была и есть. И поэтому толстая книга читается как захватывающий приключенческий роман, на одном дыхании. А еще этому немало способствует базовый исторический оптимизм автора, не скрывающего слабые и темные стороны европейского проекта, но настаивающего на его жизнеспособности. Именно «европейская модель» является главным героем книги – героем, который проходит долгий и непростой путь становления, все еще далекий от того, чтобы считаться завершенным.

В связи с этим отдельный интерес представляют последние главы книги Джадта, в которых автор описывает состояние Европы начала XXI века и дает прогноз на будущее. Сегодня, двадцать лет спустя, мы уже можем видеть, какие его ожидания оправдались, а какие нет; какие предсказания оказались излишне оптимистичными, какие – излишне пессимистичными, а какие – и их немало – удивительно точными и меткими.

И здесь кроется ответ на вопрос, не устарела ли книга Джадта за два десятилетия, прошедших с момента ее издания. Нет, и по двум причинам. Во-первых, это все-таки не политическая публицистика, написанная на злобу дня, а достаточно фундаментальный исторический труд. Во-вторых, многие проблемы, которые поднимает автор, не только не исчезли, но и стали более серьезными и значимыми.

Как и в любом творении рук человеческих, в книге Джадта можно найти недостатки. Первый из них естественным образом вытекает из самого масштаба проекта. Невозможно быть одновременно глубоким специалистом по послевоенной Швеции, Испании на закате режима Франко и Чехословакии накануне распада единого государства под конец XX века. Как бы ни старался Джадт ухватить все без исключения стороны жизни Европы, многое он оставляет – вынужден оставлять – за кадром. Критики укоряли его за недостаточное внимание к развитию науки, музыке, проблемам окружающей среды.

Второй недостаток можно назвать во многом следствием авторской биографии. Джадт родился на заре холодной войны, и большая часть его жизни прошла в контексте идеологического противостояния двух блоков. К сожалению, очень многие историки, выросшие и профессионально сформировавшиеся по обе стороны пресловутого «железного занавеса», так и не смогли впоследствии до конца избавиться от старых представлений и стереотипов. История «восточного блока» у Джадта предстает схематичной и мрачно-однотонной. Рассказ становится поверхностным и неточным, негативные аспекты подчеркиваются и порой преувеличиваются; к примеру, если по поводу точного числа жертв преследований или техногенных катастроф существуют расхождения, автор без колебаний приводит максимальные имеющиеся цифры – а иногда и выше максимальных.

И здесь мы переходим к третьему недостатку. Многие сюжеты послевоенной истории Европы по сей день остаются предметом споров среди ученых; по многим вопросам в профессиональном сообществе есть разные точки зрения. Но читатель вряд ли найдет на страницах книги Джадта даже отголосок этих дискуссий. Конечно, автор имеет право на собственную позицию и не обязан неизменно выбирать «средний путь» между спорящими коллегами. Однако думается, что наличие упоминаний об альтернативных позициях во многих случаях не испортило и не усложнило бы текст, а придало бы ему дополнительную ценность в глазах читателя.

Впрочем, автор не претендует на то, чтобы его книга считалась истиной в последней инстанции; на это, по-хорошему, не может и не должен претендовать ни один серьезный ученый. «Европа после Второй мировой» – не справочник и не учебник, это личное мнение. Мнение, безусловно, профессиональное и основанное на солидном фундаменте, и все же лишь одно из возможных. И с ним, конечно, стоит ознакомиться – ведь речь идет об одной из самых известных, масштабных и оригинальных книг по истории послевоенной Европы. И кроме того, «Европа после Второй мировой» просто интересно читать.

Николай Власов,кандидат исторических наук, доцентПредисловие и благодарности

Европа – самый маленький континент[1]. В действительности это даже не континент, а просто субконтинентальная пристройка к Азии. Вся Европа (за исключением России и Турции) составляет всего пять с половиной миллионов квадратных километров. Эта территория меньше двух третей площади Бразилии и немного больше половины территории Китая или США. Европа кажется крошечной по сравнению с Россией, которая занимает семнадцать миллионов квадратных километров. Но Европа уникальна благодаря обилию внутренних различий и контрастов. По последним подсчетам она включает сорок шесть стран. Большинство из них – государства и народы с собственным языком, а во многих живут и другие меньшинства со своим языком. У каждой страны есть свои собственные (впрочем, переплетающиеся с другими) история, политика, культура и память. И все эти страны тщательно изучены. Даже о коротком отрезке времени в шестьдесят лет, прошедших после окончания Второй мировой войны, на одном только английском языке существует множество литературы. Собственно, об этом периоде литературы больше всего.

Таким образом, никто не может претендовать на то, чтобы написать абсолютно исчерпывающую или точную историю современной Европы. Моя неспособность выполнить эту задачу усугубляется отсутствием временной дистанции. Я родился вскоре после окончания войны, став современником большинства событий, описанных в этой книге. Я хорошо помню, как узнавал о них, был наблюдателем или даже участником происходящего. Легче ли мне от этого понять историю послевоенной Европы или сложнее? Не знаю. Но я уверен, что близость к событиям иногда мешает историку оставаться беспристрастным и отстраненным.

В этой книге я не пытаюсь предстать таким идеальным историком. Я предлагаю откровенно личную трактовку недавнего прошлого Европы, надеюсь, не теряя при этом объективности и честности. Воспользуюсь выражением, которое незаслуженно приобрело уничижительное значение, и скажу, что это – мое личное мнение. Некоторые суждения в книге, возможно, будут спорными, некоторые наверняка окажутся ошибочными. Все ошибаются. К счастью или несчастью, это – мои собственные ошибки, а в работу такого масштаба и охвата неизбежно могут вкрасться неточности. Но если погрешность допустима и хотя бы часть оценок и выводов в этой книге окажется достоверной, это в значительной мере будет заслугой тех многих ученых и друзей, на труды которых я полагался в ходе исследования и написания книги.

Книга подобного рода, прежде всего, опирается на содержание других книг[2]. Я искал вдохновение и пример в таких классических работах по современной истории, как «Эпоха крайностей» Эрика Хобсбаума, «Европа в XX веке» Джорджа Лихтгейма, «История Англии 1914–1945 гг.» А. Дж. П. Тейлора и «Прошлое одной иллюзии» позднего Франсуа Фюре. Эти книги и их авторы совершенно непохожи друг на друга, но кое-что их все-таки объединяет: во-первых, убежденность, проистекающая из широкой осведомленности и своего рода интеллектуальной самоуверенности (этой чертой не могли похвастаться их последователи), и, во-вторых, ясность повествования, которая должна быть образцом для каждого историка.

Среди ученых, чьи труды по новейшей истории Европы оказались для меня наиболее полезными, я должен особо отметить и поблагодарить Гарольда Джеймса, Марка Мазовера и Эндрю Моравчика. Отголосок их работ будет отчетливо слышен на страницах этой книги. Я, как и все, кто изучает современную Европу, в неоплатном долгу перед Аланом С. Милвардом за его глубокие, революционные исследования послевоенной экономики.

Что касается истории Центральной и Восточной Европы, которой часто пренебрегают специалисты Европы Западной при описании общей истории этой части света, то своими скромными познаниями я обязан работе одаренной когорты молодых ученых, включающей Бреда Абрамса, Кэтрин Мерридейл, Марси Шор и Тимоти Снайдера, а также – моим друзьям Жаку Рупнику и Иштвану Деаку. О прошлом Центральной Европы, и в особенности о двух Германиях в эпоху Ostpolitik[3], я узнал от Тимоти Гартон-Эша (ее изучению он отдал много лет). Общаясь на протяжении многих лет с Яном Гроссом, и благодаря его новаторским работам я не только познакомился с польской историей, но и научился понимать общественные последствия войны. Эту тему Ян раскрыл с непревзойденной проницательностью и человечностью.

Разделы об Италии в этой книге многим обязаны работе Пола Гинсборга. Точно так же главы, посвященные Испании, отражают то, что я узнал, читая и слушая замечательного Виктора Перес-Диаса. Я особенно благодарен им обоим и Аннет Вевьерка, чей авторитетный анализ двойственной реакции послевоенной Франции на Холокост в книге Déportation et Génocide[4] сильно повлиял на мое видение этой трагической истории.

На мои заключительные размышления в главе «Европа как образ жизни» сильно повлияли труды блестящего международного юриста Энн-Мари Слотер. Ее работа о «дезагрегированных государствах» убедительно доказывает успешность международного управления в формате Евросоюза, исходя не из однозначного преимущества или идеального характера этой модели, а из того факта, что в мире, где мы живем, ничто иное не сработает.

Друзья, коллеги и слушатели по всей Европе поведали мне гораздо больше о недавнем прошлом и настоящем европейского региона, чем я мог бы почерпнуть из книг и архивов. Я особенно благодарен Кшиштофу Чижевскому, Петру Келлнеру, Ивану Крыстеву, Дени Лакорну, Кшиштофу Михальскому, Мирче Михэесу, Берти Муслиу, Сьюзен Нейман и Дэвиду Трэвису за их гостеприимство и помощь. Я признателен Иштвану Реву, настоятельно рекомендовавшему мне посетить «Дом террора» в Будапеште, несмотря на то что это был визит не из легких. В Нью-Йорке мои друзья и коллеги Ричард Миттен, Кэтрин Флеминг и Джерролд Сейгел не жалели для меня времени и идей. Дино Бутурович тщательно проанализировал мое изложение югославской языковой проблемы.

Я благодарен Филиппу Фурмански, Джессу Бенхабибу и Ричарду Фоули, поочередно занимавшим должность декана Факультета искусств и наук в Нью-Йоркском университете, за поддержку, оказанную моим исследованиям, и Институту Ремарка, который я основал, чтобы поощрить других к изучению и обсуждению Европы. Без щедрой поддержки и покровительства Ива-Андре Истеля я бы не смог создать Институт Ремарка, в котором прошло множество познавательных для меня семинаров и лекций. А без терпеливого отношения и сверхэффективной работы административного директора Института Ремарка Жаира Кесслера я не смог бы совместить написание этой книги с руководством этим институтом.

Как и многие другие, я глубоко признателен моим агентам Эндрю Уили и Саре Чалфант за дружбу и советы. Они всегда поддерживали проект, который занял больше времени и оказался объемнее, чем они рассчитывали. Я в долгу перед моими редакторами, Рави Марчандани и Кэролин Найт – в Лондоне и Скоттом Мойерсом и Джейн Флеминг – в Нью-Йорке, за всю работу, которую они проделали, чтобы эта книга увидела свет. Благодаря радушию Леона Уисельтира, главного редактора The New Republic, некоторые оценки и мнения из глав 12 и 14 были впервые опубликованы в форме эссе на страницах его замечательного журнала в разделе искусств.

Безусловно, в профессиональном плане больше всего я обязан бесподобному редактору The New York Review of Books Роберту Сильверсу, который на протяжении многих лет вдохновлял меня на покорение новых политических и исторических вершин со всеми опасностями и удачами, которые сопутствуют такой авантюре.

Большой вклад в эту книгу внесли студенты Нью-Йоркского университета. Некоторые из них, а именно – доктор Паулина Брен, Дэниел Коэн (сейчас работает в Университете Райса) и Николь Рудольф, помогли мне лучше понять этот период через собственные исторические исследования, которые я упоминаю в моей книге. Джессика Куперман и Ави Патт были неоценимыми научными ассистентами. Мишель Пинто (совместно с Саймоном Джексоном) провела кропотливую работу в сфере анализа изображений. Она нашла множество ярких иллюстраций, в особенности зачехленного Ленина, украшающего конец Части III[5]. Алекс Молот старательно искал и собирал опубликованные и неопубликованные статистические отчеты и данные, от которых, разумеется, неизбежно зависит книга такого рода. Я никогда бы не смог написать эту работу без них.

Моя семья очень долго жила в послевоенной Европе. Здесь выросли мои дети. Они не только терпели мои частые отлучки, поездки и одержимость этой книгой, но и внесли ощутимый вклад в ее содержание. Даниэлю она обязана своим названием. Николасу – напоминанием о том, что не все хорошие истории имеют счастливый финал. Моей жене, Дженнифер, книга обязана многим, особенно двумя очень внимательными и конструктивными прочтениями. Но сам автор обязан ей во сто крат больше. «Европа после Второй мировой» посвящается моей жене.

Европа после Второй Мировой

Вступление

«Всякая эпоха есть сфинкс, который низвергается в бездну, как только разоблачится его загадка»[6].

Генрих Гейне«Условия (которые ничего не значат для некоторых джентльменов) придают в действительности каждому политическому принципу различающие их цвета и эффект обособленности»[7].

Эдмунд Берк«События, мой мальчик, события».

Гарольд Макмиллан«Всемирная история не есть арена счастья. Периоды счастья являются в ней пустыми листами»[8].

Георг Вильгельм Фридрих ГегельВпервые я задумался о написании этой книги, делая пересадку на Вестбанхофе, главном железнодорожном вокзале Вены. Был декабрь 1989 года, момент благоприятствовал. Я только что вернулся из Праги, где драматурги и историки на Гражданском форуме во главе с Вацлавом Гавелом свергали коммунистическое полицейское государство и выбрасывали сорок лет «реального социализма» на свалку истории[9]. Несколькими неделями ранее нежданно пала Берлинская стена. В Венгрии, как и в Польше, все были заняты проблемами посткоммунистической политики. Старый режим, такой всемогущий еще пару месяцев назад, сдал все позиции. Коммунистическая партия Литвы только что заявила о немедленном выходе республики из Советского Союза. А в такси по дороге на железнодорожный вокзал австрийское радио передавало первые сообщения о восстании против семейственной диктатуры Николае Чаушеску в Румынии. Политическое землетрясение взрывало застывший ландшафт послевоенной Европы.

Эпоха закончилась, рождалась новая Европа. Это было очевидно. Но с уходом прежнего порядка многие старые допущения подверглись сомнению. То, что раньше выглядело постоянным и даже неизбежным, оказалось временным. Конфронтация периода холодной войны, раскол между Востоком и Западом, борьба между «коммунизмом» и «капитализмом», отдельные и изолированные истории процветающей Западной Европы и сателлитов Советского блока на востоке – все это больше не воспринималось как продукт идеологической необходимости или железной политической логики. Все это стало случайным результатом истории, и история отбросила его в сторону.

Будущее Европы теперь выглядело совсем иначе – равно как и ее прошлое. При взгляде назад 1945–1989 годы виделись не преддверием новой эпохи, а скорее промежуточным этапом, нерешенным вопросом конфликта, закончившегося в 1945 году, но оставившего после себя полувековое послесловие. Что бы ни было с Европой в последующие годы, хорошо знакомая, устоявшаяся ее история изменилась навсегда. В этом ледяном декабре в Центральной Европе мне казалось очевидным, что история послевоенной Европы должна быть переписана.

Время благоприятствовало, как и место. Вена 1989 года была палимпсестом[10] запутанного, переплетенного прошлого европейских стран. В начале XX века Вена была Европой: продуктивным, нервным, полным иллюзий центром культуры и цивилизации на пороге апокалипсиса. Между войнами, превратившись из славной имперской метрополии в обедневшую, съежившуюся столицу крошечного окраинного государства, Вена неуклонно теряла свой блеск и, в конце концов, стала провинциальным аванпостом нацистской империи, которой с энтузиазмом присягали на верность большинство граждан.

После поражения Германии Австрия попала в западный лагерь и получила статус «первой жертвы» Гитлера. Вдвойне незаслуженная удача позволила Вене изгнать свое прошлое. Благополучно позабыв о лояльности к нацизму, австрийская столица («западный» город, окруженный советской «восточной» Европой) обрела новую идентичность в качестве коммивояжера и образца свободного мира. Для своих бывших подданных, запертых в Чехословакии, Польше, Венгрии, Румынии и Югославии, Вена воспринималась «Центральной Европой», воображаемым оплотом космополитической цивилизованности, который европейцы каким-то образом потеряли в течение столетия. В последние годы коммунизма городу суждено было стать чем-то вроде рупора свободы, обновленным местом встреч и отъездов восточных европейцев, бегущих на Запад, и жителей Запада, наводящих мосты с Востоком.

Поэтому Вена 1989 года была хорошим местом, чтобы «обдумать» Европу. Австрия олицетворяла все слегка самодовольные черты послевоенной Западной Европы: состоятельное социальное государство подкрепляло капиталистическое процветание, общественное спокойствие обеспечивалось благодаря рабочим местам и привилегиям, щедро распределяемым между основными социальными группами и политическими партиями, внешняя безопасность находилась под неявной защитой западного ядерного «зонтика», в то время как сама Австрия оставалась высокомерно «нейтральной». Между тем на противоположном берегу Лайты и Дуная, всего в нескольких километрах на востоке, лежала «другая» Европа – беспросветной нищеты и тайной полиции. Разница между двумя Европами прекрасно выражалась в контрасте между Вестбанхофом и Южным вокзалом в Вене. Вестбанхоф был стремительным и энергичным. Там бизнесмены и туристы садились в элегантные современные экспрессы до Мюнхена, Цюриха или Парижа. Неприветливый и мрачный Южный вокзал служил ветхим, обшарпанным и слегка зловещим пристанищем для нищих иностранцев, приезжавших на грязных старых поездах из Будапешта или Белграда.

Два главных железнодорожных вокзала города невольно подтверждали географический раскол Европы: один, Вестбанхоф, с оптимизмом и выгодой взирал на Запад, другой, Южный вокзал, небрежно признавал восточное предназначение Вены. Точно так же сами улицы австрийской столицы свидетельствовали о пропасти молчания, разделявшей безмятежное настоящее Европы и ее неудобное прошлое. Величественные, самоуверенные здания на Рингштрассе напоминали о давнем имперском призвании Вены, да и сама улица казалась слишком широкой и грандиозной, чтобы служить повседневной дорогой для движения в европейской столице средних размеров. Город по праву гордился своими общественными сооружениями и пространствами. Многое в Вене действительно напоминало о славных былых временах. Но к недавнему прошлому город относился с явной сдержанностью.

О евреях же, которые когда-то занимали множество зданий в центре города и внесли решающий вклад в развитие искусства, музыки, театра, литературы, журналистики и философии, составлявших суть Вены в период ее расцвета, город вообще отказывался вспоминать. Сама жестокость, с которой венских евреев изгоняли из их домов, отправляли на восток и вычеркивали из памяти города, способствовала преступному молчанию современной Вены. Послевоенная Вена, как и послевоенная Западная Европа, была грандиозным зданием, стоящим на фундаменте чудовищного прошлого. Большинство самых ужасающих событий минувших лет произошло на территориях, позже попавших под советский контроль. Поэтому о них так легко забыли (на Западе) или умолчали (на Востоке). С возвращением Восточной Европы прошлое не стало менее чудовищным, но теперь о нем неизбежно пришлось говорить. После 1989 года ничто, ни будущее, ни настоящее и тем более прошлое, не могло оставаться прежним.

Хотя я решил заняться историей послевоенной Европы в декабре 1989 года, книга была написана только спустя много лет. Вмешались обстоятельства. Сейчас это кажется удачей: многие вещи, которые сегодня стали в некоторой степени яснее, тогда еще были покрыты мраком. Открылись архивы. Неизбежная для революционного преобразования путаница разрешилась, и хотя бы некоторые из долгосрочных последствий переворота 1989 года теперь понятны. Отголоски потрясения 1989 года утихли не скоро. Когда я оказался в Вене в следующий раз, город с трудом пытался вместить десятки тысяч беженцев из соседних Хорватии и Боснии.

Тремя годами позже Австрия отказалась от своей тщательно культивируемой послевоенной автономии и присоединилась к Европейскому Союзу, чье появление в качестве значимой силы в европейских делах было прямым следствием восточноевропейских революций. Посещая Вену в октябре 1999 года, я обнаружил, что Вестбанхоф увешан плакатами Партии свободы Йорга Хайдера[11]. Несмотря на открытое восхищение «достойными солдатами» нацистской армии, «выполнявшими свой долг» на Восточном фронте, он в том году набрал 27 % голосов, манипулируя тревогой своих сограждан и непониманием ими тех изменений, которые произошли в мире за последнее десятилетие. После почти полувекового затишья Вена, как и остальная Европа, вновь вошла в историю…

Книга рассказывает историю Европы со времен Второй мировой войны, а значит, начинает повествование с 1945 года. Это Stunde null[12], как его называли немцы, нулевой час. Но, как и все остальное в XX веке, эта история омрачена тридцатилетней войной, разразившейся в 1914 году, когда Европа вступила на путь катастрофы. Первая мировая война была тяжелой битвой, покалечившей всех ее участников. Половина мужского населения Сербии в возрасте от 18 до 55 лет погибла в боях, но это ничего не решило. Германия (вопреки распространенному в то время мнению) не была сокрушена войной или послевоенным урегулированием. Иначе трудно было бы объяснить ее подъем до почти полного господства над Европой всего через 25 лет. По сути, из-за того, что Германия не выплатила свои долги в Первой мировой войне, цена победы для союзников превысила цену поражения для Германии. Таким образом, она стала относительно сильнее, чем в 1913 году. «Германский вопрос», вставший в Европе поколением раньше с возвышением Пруссии, оставался нерешенным.

Маленькие страны, возникшие в результате крушения старых континентальных империй в 1918 году, были бедны, нестабильны, беззащитны и обижены на своих соседей. Между двумя мировыми войнами в Европе существовало много «ревизионистских» государств: Россия, Германия, Австрия, Венгрия и Болгария потерпели поражение в Первой мировой войне и ждали случая вернуть территории. После 1918 года международная стабильность не восстановилась, так же, как и баланс сил. Это была лишь передышка, вызванная истощением. Жестокость войны не исчезла. Она трансформировалась во внутреннюю политику: в националистическую полемику, расовые предрассудки, классовую конфронтацию и гражданскую войну. Европа 1920-х и особенно 1930-х годов вошла в сумрачную зону между отзвуками одной войны и грозным предчувствием другой.